主に結晶性の物質を対象に、新しくて役に立つ材料を見つけるべく日々実験を進めています。結晶(クリスタル)と聞いて何を連想するでしょうか。ダイヤモンドなどの宝石を思い浮かべる人もいれば、中学の理科で習った塩のブロックを思い出す人もいるかもしれません。これらの結晶の中では数千個から時にはアボガドロ定数(約6×1023個)に近い膨大な数の原子が綺麗に整列しているので、人間の目にはきらきらとした石に見えます。人工的に並べているわけではなく、原子が勝手に並ぶのが面白いところです。私の研究分野である化学では、自然の力を借りてこちらの意図したとおりに並んでもらえるようにうまく結晶が成長する環境を用意することになります。科学者はこれをいかにも自分が並べたかのように喧伝するわけですが、実情としてはうまく並んでもらっているというように感じます。

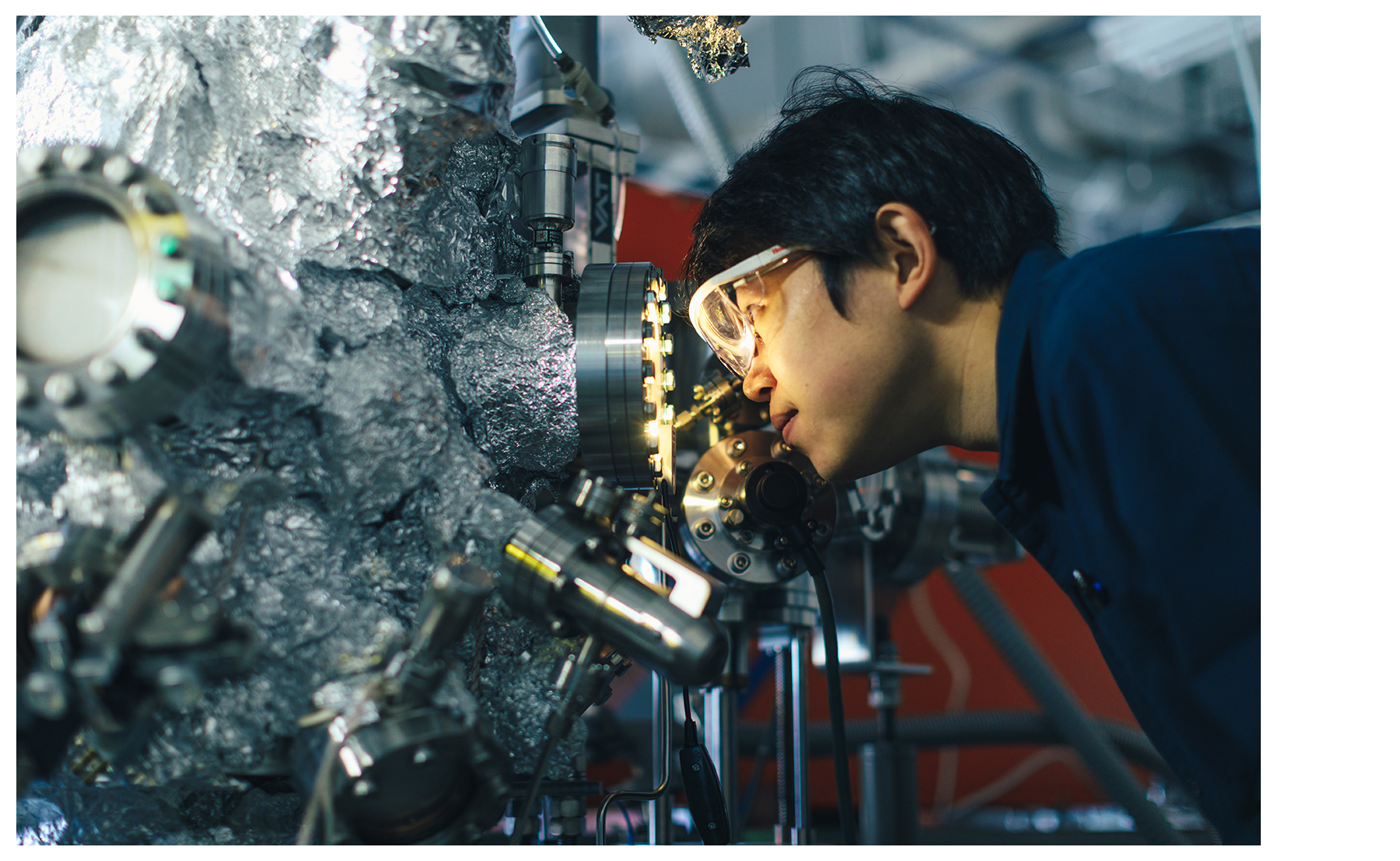

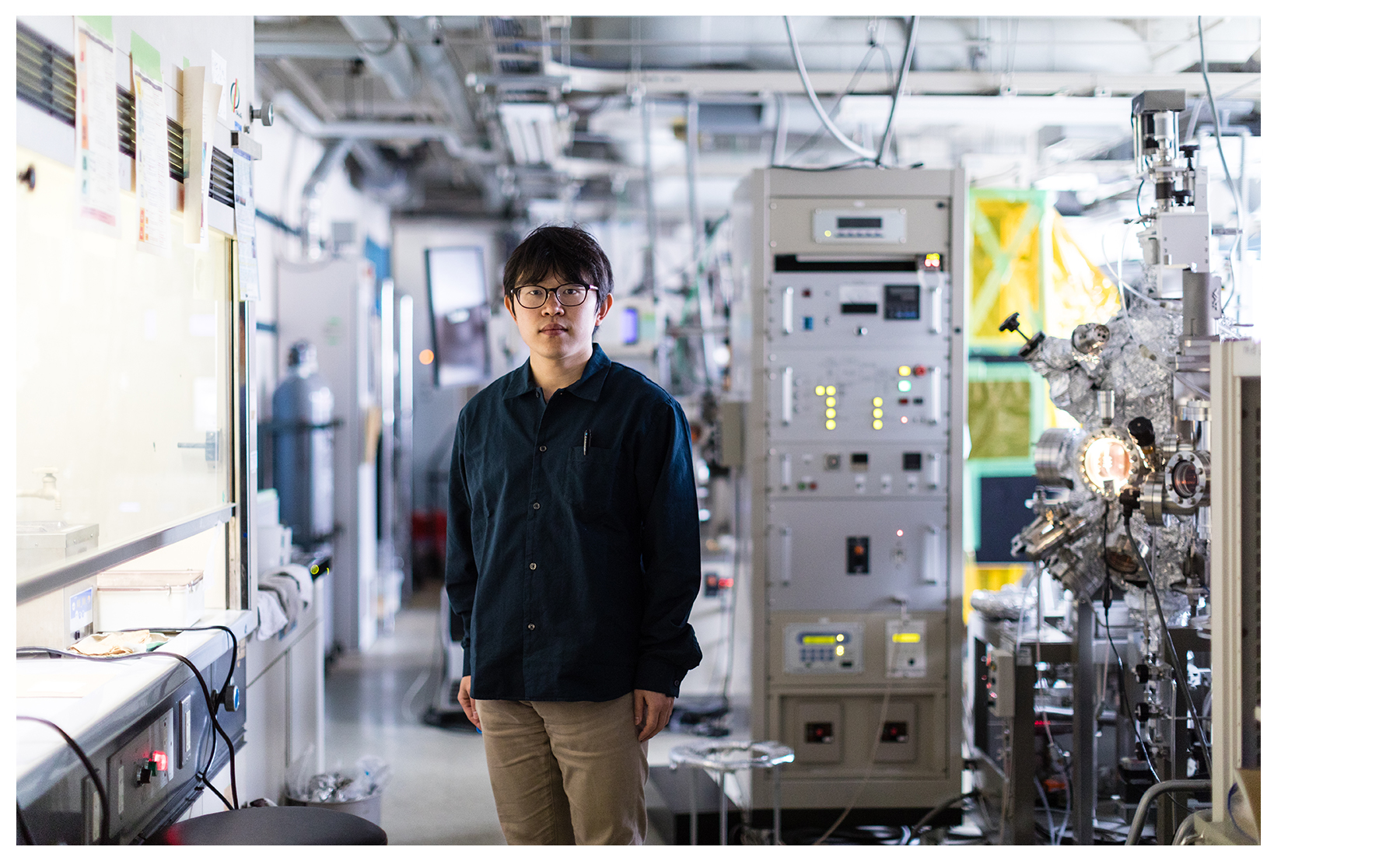

原子にうまく並んでもらうための工夫の仕方は色々と考案されていますが、私が良く使うのは「エピタキシー」と呼ばれる方法です。原子の並び方には様々なパターンがありますので、自分が欲しい結晶と似たような並びの結晶(基板)を持ってきてその上に原子をふりかけます。すると、基板の原子の並びに沿って振りかけた原子が並ぼうとするので、読みが当たると欲しい結晶が手に入ります。できる結晶は大抵1万分の1ミリメートル程度でとても薄いので、「エピタキシャル薄膜」と呼んでいます。私が「原子をふりかける」ためによく使う方法の1つは、何もない空間(真空)の中で原子を含む原材料に強いレーザー光を照射して無理やり吹き飛ばす方法です。使う装置はちょっと「原子をふりかける」ためのものですが、私の体よりも大きい機械です。原子と並び方の種類を組み合わると数えきれないパターンが存在するので、その中から役に立ちそう、あるいは、面白そうなものを選んで実験することになります。結晶が出来上がったら、原子の並び方を観察したり、電気的な計測をしたりしてきちんと欲しい結晶ができているか、また、どのような性質を持っているのかを調べていきます。役に立つものができれば大成功ですが、役に立たなくても何かしら予想外の面白いことがあるので、がっかりせずにきちんと考えることが大事だと考えています。「役に立つ」というのは結局人間の尺度に過ぎず、他の人が試していないことに挑戦すれば必ず発見の種があるはずです。