�z�[��> �C�x���g��1

Event Report 1

2007.4�`8

���C�x���g�ꗗ��������

���{website�Ɍf�ڂ��Ă���ʐ^�E���͓��̖��f�ł̃R�s�[�A�]�ڂ��ւ��܂��B

���w���E���w�����Ȏ��C���� ��Q��r�A�K�[�f��

�@�W���R���i���j�A�P�V�F�R�O�`�P�X�F�R�O�@����H���O���эL��ɂāA���w���E���w�����Ȏ��C���� �̑�Q��r�A�K�[�f�����J�Â���܂����B���N�́A�Ő��L�ꂪ���w�����C�H���ɔ����Ēʂ蔲����Ȃ��Ă��邱�ƂƕS���N�L�O�Ő������ꂽ���эL��̂����痎�������邽�߁A���эL��ł̊J�ÂƂȂ�܂����B

���C��ψ����̎R��]����̃R�����g

�W���R���A����H���O�̏��эL��ŁA��N�x�ɑ����Q��ڂ̃r�A�K�[�f�����J�Â��܂����B�����150�l�ȏ�̕��ɗ��ꂵ�Ă��������܂����B�r�[���A�W���Y���y���݂A�w�ȁA�w�N�A�w���E���E���̘g���z�����𗬂����Ă����������Ȃ�K���ł��B

����̊����͏H�̃X�|�[�c���ł��B����Ƃ��A���w���E���w�����Ȏ��C��ɑ��闝���Ƌ��͂����肢�v���܂��B

�����C��̃z�[���y�[�W��������

|

|

|

| �����N�͉������эL��Ɉڂ��ĊJ�ÁB�w�F��_���W���Y������ɂ�鉉�t�ʼn��͐���オ��܂����B | ||

|

|

|

���u���[�V�[�g�������Ă��Ĉ�Ȑ݂���O���[�v�Ȃǂ���A�v���v���̃X�^�C���Ŋy���ތ��i�������܂����B |

||

��page top

�K���X�̋L�O�i���ł���܂Ł`�u�P�O�O���N�L�O�����v���܁v�L�O�i�`

���Q�O�O�V�N�W�����{�`�W���Q�R�� ���w�����ȁE�Ɏq�@��J�����C���ɂā@

�W���Q�V���A���k��w�P�O�O���N�L�O���T�ɂ����āu�P�O�O���N�L�O�����v���܁v�̑��悪�s���܂����B

���悳�ꂽ�L�O�i�́A���w�����Ȃ̏Ɏq�@��J�����C���Ő��삳�ꂽ���ł��B�ЂƂЂƂA���Ƃō���Ă��܂����B�u�K���X�̋L�O�i���ł���܂Łv�����Ԃ̎d���̈ꕔ�����Љ�܂��B

|

|

|

| ���J�b�g�����K���X�B���ꂪ�������ɁB |

�����ʂ�����Ėʎ������Ă��܂��B | ���p�x�Ɛ[�������Ȃ��班�����B���x���J��Ԃ��B |

|

|

|

| �����ׂ��������܂Ő����Ă���Ƃ���B | �� �����̗��ŎC���ƁA�K���X�ɏ������Ă��܂������ł��B���������T�d�ɁB | ���L�����B�p�̖ʎ��ɂ��A�������܂��ċP���������܂��B1�{�ɂ��P���Ԃ͗v���܂��B�����50�{�قǁE�E�B |

|

|

|

| ���K���X���~�ɃJ�b�g���ĐA����ȃV�[�g�ł�\��t���܂��B�V�[�g�ɕ����Ă��Ȃ��������͗l�ɂȂ�܂��B | ���T���h�u���X�g��ƒ��B�����܂𐁂��t���A�͗l�ƕ������Ȃ���Ɛ���K���X��ɂȂ�܂��B | �����o���Ĕ������B�m�F���Ȃ���J��Ԃ��Ă����܂��B 50���ȏ���܂��B |

|

|

|

| ���V�[�g���͂����Ă������ł��܂��B���̂��ƃV�[�g�̔S���ʂ̉�����A�����Ȃ��悤�ɐ���Ă����܂��B | ���@�B�̕����ŁA�ׂ����������������ł��܂����Ƃ�����悤�ŁE�E�E��蒼�������������B | ������ɂȂ�K���X�B�����ɂ���҂̖��O���{���Ă����܂��B |

|

|

|

| �� ����Ă������K���X�̓��B���̗��ʂɁA�����قǂ̉~��ڒ����āA���ۏ�ɂ��܂��B | ���ڒ��܂�h�z�B�ʂ͑������Ă����Ȃ����Ă��n�t�s�B�h��ʒu�ɂ��C�����邻���ł��B�_�o��B | ���~��\��t�����E�E�������ޏu�ԁB�����H�I ���̂��Ƃ͎��R�̏d�݂Őڒ����Ă����̂������܂��B |

|

|

|

| ���K���X�̕\�ʂ�L�@�n�܂Ŗ����Ă����܂��B��܂𒅗p���A�K�[�[�Œ��J�ɐ@���܂��B | ���������2�{1�Z�b�g�ō�������̐ڒ��܂�M�ł͂����Ă���Ƃ���B | �����ɁA�X�N�[���J���[�����B ����Ȃ�����ȉt�̂́A���w�̊����搶���B |

|

|

|

| ���ڒ��܂ő���ɒ���ۂ����Ă����܂��B �T�d�ɁE�E |

�������ł��I�I�������̂�ł����B ���̃X�N�[���J���[�����₩�ɔg�ł��A�K���X���L���L���P���Ă��܂��B ���Ȃ݂Ɏd�グ�ɂ̓R�[�e�B���O�t��h���Ă���̂ʼn�������ɂ����B |

���E�l�Z�̍�Ƃƍ��C�̎����ł��ˁB |

�č肳��Ɋ��z���f���܂����B

�S���N�L�O���Ǝ�����̐���˗������O�ł����̂ŁA�o���邩�o���Ȃ���������Ȃ��Ŏn�߂܂����B

�s�̂���Ă���N���X�^���̏��ɕ\��Ǝ�����������@����ԑ����̂ł����A��������u���k��炵���L�O�i���v�Ƃ������ƂŁE�E�E�Q��܂����B����ɂ͎�҂̎��������A�~�ɂ̓��S�}�[�N�Ǝ�ܖ����A���ɂ̓X�N�[���J���[�̉t�̂����A���E�ɂ͐�������`�[�t�ɂ������������炢�A�I���W�i���̋L�O�i�ɂȂ�܂����B�X�^�b�t�ɂ͑�ϋ�J�������܂����B�Ȃ�Ƃ��Ԃɍ����A���S���܂����B

���Z�p���i�Ɏq�@��J���E���C���j�̃y�[�W��������

��page top

�Ɏq�@��J���E���C���̌��w�E�̌�

�������E�l�m�E�e�q�ӂꂠ���T�����`�Ɏq�@��J���E���C���̌��w�E�̌��`

���V���R�O���i���j11:00 - 12:00

���ꏊ�F���w�����ȏɎq�@��J���E���C��

���N�����s�̍Â��u�����E�l�m�E�e�q�ӂꂠ���T�����v�̈�Ƃ��āA20�g�̐e�q���Ɏq�H��ɂ���Ă��܂����B

|

||

| ��������A�č肳��A�V�c����A���B |

���K���X�̊T�v�ɂ��Ă̐��� | �����̏Ɏq�@�팤�C�J�����ł́A���w�̎����Ɏg�p���镡�G�ȑ��u���I�[�_�[���C�h�ō���Ă��܂��B |

| �����ۂɌ��Ă݂悤 | ���K���X�̐����𗘗p���Ă��낢��Ȍ`�̂��̂���邱�Ƃ��ł��܂� |

|

| ���o�[�i�[�̉��ƍ����������� | �����Ⴀ����Ă݂悤�� | |

|

||

| ���u�Ӂ[���v��C�����܂� | �����A�ۂ��Ȃ��� | ���K���X���ď_�炩����ł� |

| ����Ǝp���Ȃ��Ȃ����܂��Ă��܂��� | ���e�䂳����M�S�Ɍ������Ă��܂����B�̌����Ă݂Ăǂ��ł����ł��傤���H | ���L�O�Ƀ}�h���[��i�悵�܂����B |

����N�̗l�q��������

���Z�p���i�Ɏq�@��J���E���C���j�̃y�[�W��������

��page top

�����Y�w�A�g�t�H�[�����Q�O�O�V

�W���P���i���j�A�����Ȋw�L�O�فi���z�[���j�ɂāu�����Y�w�A�g�t�H�[�����Q�O�O�V�v���J�Â���܂����B

�ߔN�A�Ȋw�Z�p�̍��x�Ȓm���ƋZ�\���������l�ނ����߂���悤�ɂȂ�܂����B�������A��Ƃ����߂�l�ވ琬���A��w����̌���Ŕ��f����Ă���Ƃ͕K�������������A��Ƃɂ����Ă��A���ݔ\�͂̂��镨���w��U�C�����̉��l���\���F�m����Ă��Ȃ��Ƃ���������܂��B

��Ƃ̐l���S���҂̕����p�l���X�g�Ƃ��Ă��������A�u���m�ے�����̌���v�A�u���m�ے��̗̍p�v�A�u��Ƃɂ����锎�m�̊���v�ɂ��āA�p�l���f�B�X�J�b�V�������s���A��ƂƑ�w���݂��̃j�[�Y�Ƒ��݈Ӌ`��F���������A��w���w���y�ъ�ƂɂƂ��Ă��悢�A�L�����A�p�X����邱�Ƃ�ڎw�����Ƃ�ړI�Ƃ��ĎY�w�A�g�t�H�[�������s�ψ����悵�����̂ł��B

<�Y�w�A�g�t�H�[�������s�ψ���>

����18�N�x����������c�c���c(�ēc���a�A�O��B�v�A�ؑ������j

����19�N�x����������c�c���c(�V�����A��^�V�A��c�j

�Y�w�A�g�t�H�[�������s�ψ���ψ��ł���A���̃t�H�[�����̔��N�l�̈�l�ł���ēc���a�搶�ɂ��b���f���܂���

�����̂��̂悤�Ȋ����l�����̂ł����H��

������2�̗��R������܂��B�܂��A

1. ���m�ے��i�w���A�E���Ƃ����Y�݂�����Ă����w�@����A�E�ɂ��ĕs���������Ă���w���ɁA��Ƒ��̗p�ӔC�҂���̔��m�擾�҂ɑ���]�����Ƒ����]�ސl�ނɂ��Ă̏����ł��邾���������������ƂƁA

2. ��ƂƑ�w�ŋ��ʂ̎��_�������ėD�ꂽ�l�ނ̈琬�Ɗ��p���ł��Ȃ����A��Ջ�����s�������w��U�Ɗ�ƂƂ̘A�g�𒆐S�Ɉӌ��������������ƍl�������߂ł��B

����Ƃ̑I���͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ���ɂ����̂ł����H��

���m�擾�҂ɑ���]����m�肽�������̂ŁA���ɔ��m�擾�҂̗̍p���т������Ƃ�I�т܂����B

���t�H�[�����̏����ő�ς��������Ƃ͉��ł����H��

�u�l�ނ�ʂ����Y�w�A�g�v�Ƃ�������܂łɂȂ��V�������𗝉����Ē������߂ɁA���������ł̎�|�������J��Ԃ��s�Ȃ��K�v�����������ƁB�܂����߂Ċ�Ƃ̕������������邱�ƂɂȂ������߁A��Ƒ��ւ̑Ή��ɋC���g�������Ƃł��B

�������ɏI�����Ă̊��z�����肢���܂���

���m�̗p���т̂����Ƃł́A���m�擾�҂ɑ��ďC�m�擾�҂���ʓI�ɍ����]�����Ă��邱�ƁA�܂��A���m�擾�҂ɑ��Ĉȉ��̂悤�ȗv�]�����邱�Ƃ���Ƒ��̗̍p�S������̃g�b�v�̕����璼�ڕ��������Ƃ��A��ϗL�Ӌ`�ł����B

[��Ƃ���]���锎�m�擾�҂ɑ���v�]]

●��̐�啪�삾���łȂ��֘A���镪��ɂ��S�������ė~�����B

●���m�擾�҂ɂ͂����ɃO���[�v�̃��[�_�[�I�������^������̂Œ��Ԃ��܂Ƃ߁A���[�_�[�V�b�v���ł���l�ɂȂ��ė~�����B

●�����̐�啪�삾�����������������Ȃ��Ƃ�����]�͎����Ȃ��ŗ~�����B

���w���E�������킹�ĉ��l�̎Q�����������̂ł����H��

��Ƒ��p�l���X�g�U�� + ��Ƒ��Q���҂R���B���������R�V���A���̑��S�U���B�v�X�Q���ł��B

���A���P�[�g�̏W�v���ʁi���͂S�U�j��

●�L�Ӌ`�ł�������?

�x�d�r⇒ �S�O ����⇒ �U

●����������������?

�x�d�r⇒ �R�W �������x�d�r⇒ �R �m�n⇒ �Q ����⇒ �R

|

|

|

| ���t�H�[�����̎�|���i��̐Ό��搶������ | ����X�O���̋����E�w���̎Q����������͖��ȏ�ԁB���̃t�H�[�����͑�w�̐搶���r�W�l�X�I���n��F�����Ă��炤���߂e�c�ɂȂ��Ă���܂��B | |

|

|

|

���U�̊�Ƃ��Q���i�x�m�ʊ�����ЁA������Г��ŁA���{�d�C������ЁA������Ѓj���[�t���A�e�N�m���W�[�A������Ѓ��l�T�X�e�N�m���W�A���[��������Ёj���ȏЉ�Ɖ�Ђ̊T�v�����B |

||

|

|

|

| ����w���F���쎛�搶�͕����ƏA�E�S���A�c���搶�͑f�j�̗��ꂩ��p�l���X�g�Ƃ��ĎQ�� | ���Y�w�A�g�t�H�[�������s�ψ���̐搶 | |

|

|

|

| ���c���搶����w�@���m�ے�����ɏœ_�����Ăĕ����w��U�̏Љ� | �����쎛�搶�����m�ے��̏A�E����� | ���x�e���� |

|

|

|

| ���p�l���f�B�X�J�b�V�����F��Ƒ��̗̍p��A�Г����琧�x�A��w����ɖ]�ނ��ƂȂǁB | �����^���� | |

��page top

�N���[�Y�A�b�v �Q�O�O�V���w���I�[�v���L�����p�X�S

���w���i�w������

�V���R�O���i���j10:45 - 14:30

���i�w��������s�ψ��� �ψ��� ���쐳�P

��N����n�߂����w���i�w������́A���N�x�̓I�[�v���L�����p�X�̏����V��30���i���j�ɊJ�Â���܂����B�����O����S���]��̎Q���҂�����܂����B�Ȃ��ɂ͑�w�@�����̑��k�ɗ��ꂳ�ꂽ�������܂����B�I�[�v���L�����p�X�̑S�̐�����̏I����A�������i��u�`���j�ŗ��w���̋���E�����Ƃ`�n�����A�e�w�ȁi�n�j�̐i�H�A���w���x�Ȃǂɂ��Đ������܂����i�P�O�F�S�O�`�P�P�F�Q�O�j�B���̌�A�Q���҂𑊒k��]�̌n�ɃO���[�v�������āC�e�n�̌������ɐ݉c���ꂽ���k���Ɉē����A�����Ōʑ��k������{���܂����i�P�P�F�Q�O�`�P�R�F�Q�O�j�B�e�n�̂`�n�����̎��{���@�A���������A�i�H�Ȃǂɂ��Ă̎��₪���������悤�ł��B���̌�A���𐔗��L�O�قɈڂ��A���k����J�Â��܂����i�P�R�F�R�O�`�P�S�F�R�O�j�B�Q���҂͂P�O���Ə��Ȃ������ł����A�Q���ҁi���k�E�����j����ϋɓI�Ȏ��₪����A�i�w��������s�ψ���̐搶�����n���\���Ċe����ɒ��J�ɕԓ�����ȂǁA���e�̔Z���ӌ������ƂȂ�܂����B�ψ��̐搶���Ɍo����q�˂鎿�₪����A�搶���͏��X�Ƃꂭ�������ł������A��w�@���ォ�猻�݂܂ł̌o�H�𐳒��ɏЉ��Ă��܂����B

|

|

|

| ���i�w��������s�ψ���ψ�������搶�̈��A | ���X�c�搶�����w���̋���E�����Ƃ`�n�����̐����A�e�w�ȁi�n�j�ɂ��Đ��� | |

|

|

|

�����ی𗬐��i���̓n����w���x�ɂ��Đ��� |

���n�ɕ�����Čʑ��k���� |

|

|

|

|

| ���u�`�n�����̖ʐځE�M�L�����ŋ��߂���w�́A���m���͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂��v�A�u���ƌ�̐i�H�v�A�u��w�̃J���L�������ɂ��āv�Ȃǂ̎��₪����܂��� | �����e�� | |

��page top

�N���[�Y�A�b�v �Q�O�O�V���w���I�[�v���L�����p�X�R

�����T�C�G���X�J�t�F

�V���R�P���i�j13:45 - 14:30 �u�j���[�g���m�̓�Ɩ��v�F����~���y����

�V���R�P���i�j14:45 - 15:30 �u�ʎq�͊w���g���ăR���s���[�^�[������v�F�V�����y����

�Ő�[�̕����̘b����A���������݂Ȃ���C�y�ɕ����Ă݂悤�Ƃ������ł��B�u�t�̐搶�̂��b�R�O���A����^�C���P�T���B

|

|

|

| ���j���[�g���m�ƃJ�������h�̐��ʂɂ��Ă킩��₷���u�����Ă��������܂��� | ||

|

|

|

���^��Ɏv�������Ƃ��C�y�Ɏ���ł��܂� |

�����₵�Ă��ꂽ���ɂ́A�L�O�i�v���[���g�I |

���R�[�q�[�u���C�N |

|

|

|

| �������̃R���s���[�^�[�u�ʎq�R���s���[�^�[�v�́A�ʎq�͊w�̌��ۂ𗘗p����v�Z�@�ŁA�c��ȉ��Z����x�ɏ����ł��邱�ƂȂǁA�u�����Ă��������܂��� | ||

��page top

�N���[�Y�A�b�v �Q�O�O�V���w���I�[�v���L�����p�X�Q

�̌����� ���z�n�Ɍ���F���F�u���z�n��q�C����v�̒n���E�f���T���F�}�H�N�������i�F���n�������w�ȁj

���k��w�Ƙf���T���̂������Ȃǂ�N�㖈�ɏЉ�B

Kaguya,Nozomi,Hayabusa �ȂǁB

�̌����� �u�����̒��ō炭�d�q�̉ԁv�F����m�ꋳ���i�����w�ȁj

�g�̉��̕����́A�d�C�𗬂����藬���Ȃ�������A���ɂȂ�����Ȃ�Ȃ�������ȂǗl�X�Ȑ����������Ă��܂��B �u�����v�̂قƂ�ǂ́A�������ɂ���d�q�̓����ɂ���Č��܂��Ă��āA���̓d�q���������茩��Ƒ傫�Ȓ�ɋK���������炭�������Ԃ̂悤�Ɍ����܂��B

�I�[�v���L�����p�X for ���q���Z�� by �T�C�G���X�E�G���W�F��

�V���R�P���i�j�P�Q�F�O�O�`�P�R�F�R�O�A���w�������Q�O�T����

��1���́A�����コ��i�����Ȋw�����ȁj�ƍ���R������i�_�w�����ȁj�̍u���B��Q���́A�W�ɕ�����ăO���[�v�g�[�N�B

�����O�̖�U�O�l���Q�����Ă��������܂����B

�u��w�E��w�@�łǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă���̂��A�i�H�����߂�܂łɂ��āA�ȂNjC�y�Ɋy�����b���ł����̂ł������y���������v�Ȃǂ̈ӌ��������悹���܂����B

��page top

�N���[�Y�A�b�v �Q�O�O�V���w���I�[�v���L�����p�X�P

�V���R�O���i���j�A�R�P���i�j�A�Q�O�O�V���k��w���w���I�[�v���L�����p�X���J�Â���܂����B�l�X�ȓW���E�̌����Ƃ�����A���̒����炢�������グ�܂��B

�u�ڂŌ���f���q�E���q�j�v�F�c���T�a�����i�����w�ȁj

�ڂɌ����Ȃ��f���q�E���q�j����������̎������u���g���ĖڂŌ�����悤�ɍH�v���Â炵�����ł��B�u�����ŃA���t�@��������v�u�V���`���[�V�����E�t�@�C�o�[�ʼnF����������v�ȂǁB

|

|

|

| �������Ō������q�j�B���ˏ�̖��݂����Ȃ̂��A���t�@���i�w���E�����q�j�j�ł� | �����O���ɔ������ăV���`���[�^�[�������Ă��܂� | ���`�F�t�����R�t���o��ɗp�������ƌ��d�q���{�� |

|

|

|

�������^������(LINAC)�̖͌^�B�j�����̒����^�d�q������Ɖ~�`�V���N���g������

��������Ă��܂� |

�����{���̃V���N���g�����Ɏg��ꂽ�K���X�h�[�i�c�i�T�O�N�O�ɂ��̒���d�q�����̑����ł܂��܂����j |

�������������Ă݂悤 |

|

|

|

| �����������������t�̒��f�ŗ�₵�܂� | ���E�����A�g���E���Ȃǂ̎��R���ː����f���ܗL���Ă��镨�� | ��GM�T�[�x�C���[�^�[�ƃQ���}�j�E�����o��ŕ��ː����v�����܂� |

|

|

|

| ���V���`���[�V�����E�J�E���^�[�ʼnF���������o���܂� | ���V���`���[�V�����E�t�@�C�o�[�ʼnF���������� | ���������ŃA���t�@������u�� |

��page top

�W�I�E�X�y�[�X�E�A�h�x���`���[�Q�O�O�V

�V���P�S���A�P�T���A����ˎs�_���z�R�ΏZ�B���̍B���A�n���P�O�O�O m��T������u�W�I�E�X�y�[�X�E�A�h�x���`���[�i�f�r�`�j�Q�O�O�V�v���J�Â���܂����B�f�r�`�͍��N�P�S��ڂ��}���A�k�͊�茧�A��͕������̑S�������P�O�O�O�l�̎Q���҂�����܂����B���̃C�x���g�́A��N����̂S�`�T�{�̐\����������̐l�C�ŁA���N�͐_���S���̔p�~�ɂ��ւ�炸�Q�`�R�{�̉��傪����܂����B�n���Ԃ��ė��p���Ē��������Ɋ��p���悤�ƁA�_�����Z���ł�����s�ψ����Â��Ă��܂��B

�B�����ɂ́A�z���̌@�����^�d�@�̎����E���w��A���i�Ȃ��Ȃ����邱�Ƃ��ł��Ȃ�������w�F���������{�݃X�[�p�[�J�~�I�J���f�̌��w�A�_���z�R�̗��j���Љ��R�[�i�[���݂����Ă��܂����B����J�������h�͉t�̃V���`���[�^�[�̏������Ō��w���ł��Ȃ����߁A�l�P�̊w���ɂ��~�j�Z�~�i�[���J�Â���܂����B

�j���[�g���m�Ȋw�����Z���^�[�ł́A�����P���A�C�m�P����f�r�`�Ƀ{�����e�B�A�Ƃ��Ĕh�����Ă��܂��B���N�́A�ۓ��S�m�搶�𒆐S�Ɏ��������т��� �A������������A�n�ӊ��q�����Łu�J�������h���ł���܂ł̗l�q�v�A�u�j���[�g���m��n�������̕��ː��������琶����j���[�g���m�̊ϑ��ɐ��E�ŏ��߂Đ����������Ɓv�Ȃǂɂ��ču�����܂����B

�W�I�E�X�y�[�X�E�A�h�x���`���[�Q�O�O�V��S�������ۓ��S�m�搶�Ɋ��z���f���܂����B

�����͎q�����炨�N���܂ŕ��L���N��w�̕��X�ɗ��Ē����܂����B

�j���[�g���m�����̂悤�Ȋ�b�Ȋw�͐���������̂�����̂ł����A�ϋq�̊F���������Ă��ꂽ�Ƃ�������X����A

�Q�����Ă悩�����Ǝv���܂��B����A�C�m�P�N�̎O�l�Ɏ����̐�����S�����Ă��炢�܂������A���ꂼ��H�v���Â炵�ĕ�����₷���悤�ɐ��������Ă���܂����B�������傫�Ȏ��n�������Ǝv���܂��B

�܂��A�_���z�Ɗ�����Ђ̕��X���͂��߁A�_�����̕��X�ɂ͑�ς悭���Ē����܂����B�f�r�`�́A�������B���x���A������Ă���Ă���n���̕��X�ƌ𗬏o���鐔���Ȃ��@��ł��̂ŁA�܂����N�ȍ~���ϋɓI�ɎQ�����Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

| ��1�g��T�O�l�̃O���[�v | ���B�������ɂ��閼�D | ���B�� |

|

|

|

���n���P�O�O�O���̉��� |

���p�l���W���R�[�i�[ |

���Z�~�i�[�̏��� |

|

|

|

| ���B�����̓w�����b�g���p | ���t�̃V���`���[�^�[�����O���Ō���l�q | �����⒆ |

|

|

|

| ���J�������h�̏Љ� | �������Ȏq�����l�܂ŁA��������̎Q��������܂��� | |

|

|

|

| �����ɂ͊ۓ��搶���ւ���ē����܂��B | �����ȉ� | ���F�����l�ł��� |

��page top

�s�A�m�J���R���T�[�gVol.�R �ŏI��

�������F7��4���i���j 18���J��

���ꏊ�F���w�������G���g�����X�z�[��

����ÁF���w�����ȁE���w�����C��

�����t�F��ꕔ�E���k��w�s�A�m�T�[�N���A��E�t�隬�j�������c

�u�s�A�m�J���R���T�[�g�E�ŏI��v�̏o���́A���k��w�s�A�m�T�[�N���Ɛt�隬�j�������c�݂̂Ȃ���ł����B

�s�A�m�T�[�N���͎����͂S�O�`�T�O���ʁA�S�̂ł͂W�O���قǂ����邻���ł��B���t���Ă��ꂽ�T���݂̂Ȃ���݂͂ȗ��w�����ȁE���w���̊w������ł��B���x���̍��������������f�B��t�łĂ���܂����B�I�Ȃ́A��ʂ̐l���悭�m���Ă���e���݂₷���Ȃ�I��ł���܂����B

�t�隬�j�������c�́A�w����Љ�l�ō\������Ă��āA�ӂ���͒�����t��̂ق��ɗl�X�ȃW���C���g�R���T�[�g�ȂǂŊ��Ă��邻���ł��B�ǂ�������̂����܂��Ȃ�̂�����������ƁA���̏ォ��˂�������悤�Ɂu��������v�̂��|�C���g�Ƃ������Ƃł����B�܂��u���ʂ𑝂₷�v���ƂƁu�s�b�`�v����Ȃ̂������ł��B���Ȃ݂Ƀp�[�g�����́A�������Ƃ��Ɏw���҂̐R���i�H�j�ɂ���ĐU�蕪�����邻���ł��B���c���i�́u�j�ł��邱�Ɓv�B���̐[�������c�ł��ˁB

| ���s�A�m�T�[�N���̊w��������ɂ�鉉�t | ���J�~���Ƀs�A�m�̉��F�����ݓ���܂� | |

|

||

| ���p�`�p�`�p�` | �����t�҂́u����v�|�X�^�[�W�� | ���t�隬�j�������c�݂̂Ȃ��� |

| ���g�[�N�ŋ�C���a�炬�܂� | ||

| �������n��̐����唗�� | ||

| ���ԑ����� | ||

���Ă��ȉ��t�A���Ă��ȉ̐������肪�Ƃ��������܂��� | ||

���u���ꂩ����R���T�[�g�����Ăق����v�Ƃ�����������������܂������A���b�l�̖{���搶�Ɏf�����Ƃ��덡��̊��͂܂�����Ƃ������Ƃł��B

���ڂ����R���T�[�g����������

���G���g�����X�z�[���ł͖��T�ؗj���̒��W�F�R�O����A���W�I�̑����J�Â���Ă��܂��B�Q���ҕ�W���ł��B

��page top

���w�����ȁE��w�����ȍ��� �j�������Q��Z�~�i�[

�����ƈ玙�̗����ł��������—���͂��鐧�x�̊m���Ǝ��琬—

�����F�Q�O�O�V�N�U���P�X���i�j�P�V�F�P�O�`�P�W�F�R�O

�ꏊ�F�n�w�E�������ʍu�`��

�u���F

�u�玙�̂��߂̒Z���ԋΖ����x�ɂ��āv

�v�����a�i����̈挤�����i�Z���^�[����j

�u�T�C�G���X�E�G���W�F�����x�v

���J���q�i���w�����ȋ����j

�u�玙�̂��߂̒Z���ԋΖ����x�v�̓����ɂ��ẮA�����P�R�N�x����{�w�ɐݒu���ꂽ�u�j�������Q��ψ���v�Ō����ۑ�Ƃ��Ă������A�u�m�̓s�����Ȋw�҃n�[�h�����O�x�����Ɓv�́u�玙�E���x���v���O�����i�玙�ƌ����̗����x���j�v�ň玙�ƌ����̗����x���̊ϓ_���猟������Ă��܂����B���N�S���P����莎�s���J�n�A���̋�̓I�ȗ��p�̎d���Ȃǂ��v���搶�ɐ��������Ă��������܂����B���킹�āA�u�T�C�G���X�E�G���W�F�����x�v�ɂ��ď��J�搶�ɂ��u�������܂����B

|

|

|

| ������̊����͖�w�����Ȃł� | ���i�s���̊⟺�搶 | ���J��̈��A�͓y���搶 |

|

|

|

����S�O���̎Q��������܂��� |

���v���搶�̏Љ�����鏬�J�搶 |

�����x�ɂ��Đ���������v���搶 |

|

|

|

| �����^���� | �����J�搶 | |

|

|

|

| ���T�C�G���X�E�G���W�F�������ł� | ���u���҂̐搶�ɔ��� | �����e�� |

��page top

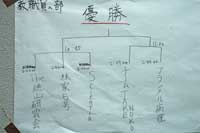

�n���L�O���i6��22���j�S���N�L�O�j��s��

�����F�Q�O�O�V�N�U���Q�Q���i���j�P�P�F�Q�O�`�P�Q�F�Q�O �ꏊ�F���w������ ��u�`��

100���N�������āA�������n�߁A�k�t�R�n��V���ǂ̑�\�ɂ�邲���A���A���ьe���̍L��i�����j�̐������̕A�܂��A���̒n��̏��������ɂ��Ă̏Љ���s���܂����B

��page top

�����`�������W�Q�O�O�V

�Q�O�O�V�N�U���P�O���i���j�A�u�����`�������W�Q�O�O�V�v�̑�P�`�������W���_���R���e�X�g�������a���R�O�T�����ɂĊJ�Â���܂����B�����O���T���̎Q��������܂����B�u�����`�������W�v�́A�Q�O�Ζ����̍�������@�֓��w�O�̐��N��ΏۂƂ���S���K�͂̕����̃R���e�X�g�ŁA���E�����N���L�O���ĂQ�O�O�T�N�W���ɉ��R�ŊJ�Â��ꂽ�̂��n�܂�ł��B�S����Ắu���_���R���e�X�g�v�Ǝ���ōs���u�������|�[�g�v����Ȃ��P�`�������W�A�ċx�݂ɂR���S���̍��h�`���ōs�����Q�`�������W����\������Ă��܂��B��P�`�������W�őI�����ꂽ��P�O�O�����A�V���Q�X���`�W���P���܂ł��Ύs�ŊJ�Â�����Q�`�������W�ɐi�݂܂��B�܂��A���̑��́A�Q�O�O�W�N�V���ɊJ�Â����u��R�X�ە����I�����s�b�NIPh02008�x�g�i�����v�ɔh���������{��\�I��̑I�l�����˂Ă��܂��B

�������|�[�g�̉ۑ�́A�u�g�̉��ɂ���ޗ����g���āA�P�I�N�^�[�u�̉��K�i�h�A���A�~�A�t�@�A�\�A���A�V�A�h�j��t�ł邱�Ƃ̂ł���y�������Ă݂悤�B�����i���̍����j�͉��ɂ���Ă��܂邩�ׂĂ݂悤�B�v�ł����B

���_���́A�X�O���ԂŕK���������s�����w�Z�w�K�w���v�͈͓̂̔��ł̏o��Ƃ͌��炸�A�P�������Q�l�}�����������ނ��Ƃ��ł��܂��B

���o�肳�ꂽ���_���̈�၄

���܂ł̋����͂R�W�������C���̒��a�͒n���̒��a�̂P�^�S�ł���Ƃ���B���̎����a�i�������̑傫�����p�x�ŕ\�������́j�͂����炩�B�ł��K���Ȃ��̂��C���̂P�`�U�̒�����P�I�тȂ����B

�P�D0.01° �Q�D0.02° �R�D0.04° �S�D0.1° �T�D0.5° �U�D1.0°

�Q���������Z���̃R�����g

�����̉��債���̂ł����H��

�E�������D��������ł��B

�E�搶�Ɋ��߂��܂����B

�������̖ʔ����Ƃ���́H��

�E�g�߂Ȍ��ۂɂ��ďڂ����m�邱�Ƃ��ł��Ėʔ����ł��B

�E���R���ۂ��������Ȃ��Ă����_�����œ����Ă��܂��Ƃ��낪���炵���B

���Q�����Ă̊��z��

�E�������ł������A�����̒m�����[�߂�ꂽ�̂ŗǂ������ł��B

�E�O��̖��ȂǕ����Ă�������ǁA��������ł��B

��page top

�s�A�m�J���R���T�[�gVol.�Q

�������F6��13���i���j 18���J��

���ꏊ�F���w�������G���g�����X�z�[��

����ÁF���w�����ȁE���w�����C��

�����t�F��ꕔ�E���k��w���R�[�_�[�A���T���u���A��E���������i�s�A�m�Ƒt�j

����̃R���T�[�g�́A���C�����ł��闝�w���̊w�������S�ƂȂ��ĊJ����܂����B

�V�������݂Ƃ��āA���t�҂ɂ܂�����A�������e�Ȃǂ̃|�X�^�[�W�����s���Ă��܂����B�R���T�[�g���y���݂Ȃ���A�����ōs���Ă��錤���ɋC�y�ɐG�����Ƃ����͎̂Q���҂ɂƂ��Ă���ϗL�Ӌ`�Ȋ�悾�Ǝv���܂��B�u���߂ɂ��炵�����t�������Ċ������܂����B�v�u�w�тƉ��y�̗������f���炵���B�܂������ɂ������ł��B�v�i�A���P�[�g���j�A���w�����Ȃɏ��߂ė���������́u�ꏊ�����͋C�����������������Ǝv�����B�v�Ƃ̐���������܂����B

| �����b�l�̖{���搶�B | �����R�[�_�[�A���T���u���̊F���� | |

| �����R�[�_�[���Ă��������ނ������ł��� | ���������B�����c�i�H�j���o�� | |

| ���S�n�悢�J�̃��Y�� | ���x�e���Ԃ̃|�X�^�[���\���吷�� | |

| ��������������̃s�A�m�Ƒt | ||

| ���v�����݂̉��t�Ɉ��|����܂��� | ||

| ���A���R�[���ɉ����� | ���J�ƃs�A�m�̃n�[���j�[ | �����t�҂݂̂Ȃ���A�����l�ł����I |

���s�A�m�J�����t��V���[�YIII�i�ŏI��j�́A7��4��(��)18���J���ł��B

���ڂ����R���T�[�g����������

���G���g�����X�z�[���ł͖��T�ؗj���̒��W�F�R�O����A���W�I�̑����J�Â���Ă��܂��B�Q���ҕ�W���ł��B

��page top

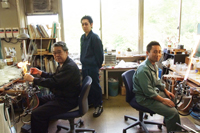

��Q���Ȋw�̍őO���u�L�@���̃f�o�C�X�����v

�E�� ���F�Q�O�O�V�N�U���P���i���j �P�V�F�O�O�`�P�W�F�R�O

�E�� ���F�����a���R�O�P����

�E�u �t�F�⍲�`�G ����(���k��w �����ޗ�������)

�E�� �ځF�L�@���̃f�o�C�X����

�u�����Ȋw�̍őO���v�́A�����w��U����Â���ł������̃Z�~�i�[�ŁA�N�U�� (�O���R��A����R��) �J�Â��Ă��܂��B�n���I�Ȏ��Ƃ̘g�g�݂�w�K�̒B���x���āA�����Ȋw�̍őO�����w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B�u�t�̐搶�͓��O�̒����ȕ����w�҂ŁA���̓��e�͈�ʓI�ȏЉ��ł���A ���Ɋw���w���������ł���悤�ɂƍH�v���Ă��܂��B�����̌����Ŕ��ɃA�N�e�B�u�Ȑ搶���A���̂��̌�����I�̂��H��m�邱�Ƃɂ���āA�w�����������̐i�H�����߂锻�f�ޗ��̂ЂƂɂȂ�悤�ɂƊ�悵�Ă��܂��B�U���P���̊⍲�搶�́u�L�@�����g���ăg�����W�X�^�[�̂悤�ȑf�q�͂ł��Ȃ����H�v�Ƃ������Ƃ��������Ă���搶�ł��B

�\�j�[�̒����В��́A�N�������\��̗L�@�d�k�e���r���u�w�Z�p�̃\�j�[�x�����̏ے��ɂ������v�ƌ���Ă��܂����A���̗L�@�d�k�Ɓu�J�[�{���i�m�`���[�u�v�����т��čl���Ă��Ȃ��������ɂ͂ƂĂ������[���u���ł����B

|

|

|

| ���⍲�搶���͂�ł̍��e�� | �����E������w���܂ő����̎Q���� | ���Q�O�O�V�N�̒S���ψ��V���搶 |

|

|

|

���⍲�搶�̏Љ� |

�������ޗ��������̏Љ�Ȃǂ� |

���u�����w�����������͎���Ƌ��ɕ��G�����Ă��܂��v |

|

|

|

| ������^�C��—���R�Ɏ��₪�ł���̂��őO���̓���— | �����肪�Ƃ��������܂��� | |

��page top

�C��^���� ���E���̕� �R�ʓ���

�Q�O�O�V�N�T���Q�U���i�y�j�`�Q�V���i���j�A��T�W��t�G�C��^�������s�k���@��R�^�͂ɂĊJ�Â���܂����B���w�����ȂƋ��猤���Ȃ̃`�[���uScientia�v�����N�����E���̕��ɏo�ꂵ�A�R�ʂɓ��܂��܂����B�����o�[�͈ȉ��̒ʂ�i�h�̗��j�B

����m��i���w�����ȁj�A���r���i���w�����ȁj�A��������i���w�����ȁj�A�Ί_���i���猤���ȁj�A�u�c���i���w�����ȁj�B

���N�s�ꂽ���̉Ȋw�������̃`�[���u�щƂT���v�ɍ��N���܂��s��Ă��܂��A�u���N�����́v�Ɠ��u��R�₷�ʁX�ł����B

|

|

|

|

| �����K���B�����ɂ��̉J�őD�ɂ͏�ꂸ�������K�ł� | ���u�������͂���Ȋ����Łv | ||

|

|

|

|

���T���Q�U�������ł� |

���D���� |

���J��ɗՂށuScientia�v |

|

|

|

|

|

| ���I��鐾 | �������A���悢�掎���ł� | ���������K | |

|

|

|

|

| ���o�E�T�C�h�̐l�����ł������[�� | �����҂�����H | ���X�^�[�g�n�_ | |

|

|

|

|

| ���u�щƂT���v�ƂQ���g���炢�����E�E�E | �������I����u���[�A�����v | ���D�������u�щƂT���v�̊F���� | |

|

|

|

|

| ���������� | ���u���[��A�ɂ��������ȁv | ���u���N�͐�Ώ����v�u���[�v | |

��page top

��1���`�^�C���R���T�[�g

�������F�T��25���i���j 12��20���`12��40��

���ꏊ�F���w�������G���g�����X�z�[��

����ÁF���w�����ȁE���w�����C��

�����t�F���B�I�� �㓡 �I�m�i���{�t�B���n�[���j�[�����y�c��ȃ��B�I���t�ҁj

�s�A�m ���� �����i���k��w���w�������n�Q�N�j

���ȖځF�����t�`�F���g�Ȃ��i�o�b�n�j�A���H�J���[�Y�i���t�}�j�m�t�j�A�����`�����̎ӓ��Ղ��`�i�T���E�T�[���X�j

�s�A�m�J���R���T�[�g�̗]�C����߂��ʍ��ɁA�����`�^�C���R���T�[�g���J�Â���܂����B

| �㓡�I�m����B | �o�b�n�����t�`�F���g�ȑ�3�Ԃ�� | |

| �u���B�I���̓I�[�P�X�g���ł͂��܂�ڗ����܂��A�u���[���X��h�{���U�[�N�Ȃǃ��B�I�����������ȉƂ͑������܂��B�v | ���� ���������B | |

| ���肪�Ƃ��������܂����B |

�㓡����ɂ��b�����������܂����B

��������̔��t�ɂ���

�u���������ŋC�����悭���t�ł����B�v�u�l��肢�����������Ă���̂ł́B�v

�����z

�u�z�[���̋����������������B����͑����`�^�C���R���T�[�g�Ƃ������Ƃł����A���ꂩ��������Ăł���Ƃ����ł��ˁB����܂��Ă�ł��������B�v

�㓡����́A�����܂ŐX�A���������ł̉��t�̂��Ƃ͂����ɑ�{�ł̃R���T�[�g�Ƃ������Z�ȃX�P�W���[���Ȃ����z���������܂����B�����y���܂ނƔN��200��ȏ���̉��t������Ă��邻���ł��B��ϘN�炩�Ō����ȕ��Ƃ�����ۂł����B ���B�I���̃\����CD�ɂ��ĕ������Ƃ���u�o���g�[�N�v�u�E�H���g���v�u���� �M�q�v�u�o�V�����b�g�v�Ȃǂ���\�I�Ƃ������Ƃł����B

����A�����n2�N���̐�������͐���ł̎������I���ċ삯�t���A���t���I���Ƃ��̂܂܍Q���������ߌ�̎��ƂւƖ߂��Ă����܂����B�����l�ł����B

�����`�^�C���R���T�[�g���吷���ɏI���A��ύD�]�ł����B

��page top

���C���ÁE�s�A�m�J���R���T�[�g

�������F�T��16���i���j18���`

���ꏊ�F���w�������G���g�����X�z�[��

����ÁF���w�����ȁE���w�����C��

���o���F�i�s�A�m�j���� ���O�A�@�`�c ���G�i���@�C�I�����E���t�B���n�[���j�[�nj��y�c�R���T �[�g�}�X�^�[�j

�ȖځF �x�[�g�[���F���@�s�A�m�\�i�^�@��Q�O�ԁ@Op.49-2�A�x�[�g�[���F���@�s�A�m�\�i�^�@��Q�R�ԁ@Op.57 �u�M��v

�����[�^�� �A�����J�̎v���o�A���B�^�[�� �V���R���k�A�p���f�B�X �V�`���A�[�m�A

�}�X�l �^�C�X���ґz�� �A�G���K�[ ���̂������� �A�����e�B �`�����_�[�V��

���C��ł́C���C����̂���Ȃ锭�W�̂��߃O�����h�s�A�m�i���}�n�EC3LA�j���w�����܂����D

�ݒu�ꏊ�̗��w�������G���g�����X�z�[���́C���t�҂̑@�ׂ��_�C�i�~�b�N�ȕ\���O����̂ƂȂ��ċ��L�ł���C�ɂ߂ĉ����ɗD�ꂽ�z�[���ł��D

�����ŁC�����\���鉹�y�Ƃ������C�s�A�m�J���R���T�[�g���J�Â���܂����D

250���ȏ���̒��O�Ńz�[���͖����B���ɂ͌�����d���̍��Ԃ�D���Ē����ɂ��Ă����l�����܂����B

| �����̉�� | ��̊K������ | �������O����B���̂ɂ�肠����@�\�̊��o���������A���ٓI�ȃ��n�r���ɂ����07�N���t�����ɕ��A�������ł��B |

| �`�c ���G���� | ||

| �F���������Ă��܂� | ||

| ���e��̗l�q�B�����̓��ݔ��X�Ōy�H���p�ӂ���Ă��܂����B | ��������E�`�c����E�{���搶�B���肪�Ƃ��������܂����B |

��������E�`�c����ɂ��b�����������܂����B

�\���t���Ă݂Ăǂ��ł�����

��������u���w���ɂ��̂悤�ȋ�Ԃ����邱�Ƃ��f���炵���B�ǂ�ǂp�����Ƃ����̂ł́B�v

�`�c����u���͋C�����邵�z�[���̋������悭�ĉ��t���Ă��Ă��C�����ǂ������ł��B�v

���ӂ���̋����͍��͂��߂ĂȂ̂������ł��B�܂��A���b�l�ł��镨���̖{���搶�ƕ��������10�N���̂��t�������ŁA���̊W�ŏ����ꂽ�Ƃ������Ƃł����B����̋Ȗڂ́u���i�悭�e���Ă���ȁv�i�`�c����j����I�����ł��B����������`�c�������ϋC�����Ŋy�������ł����B����܂����̃z�[���ʼn��t�����肢���܂��B

�Q���҂̊��z

�u���@�C�I�����̉��F�ɍ���܂����B�v�i�����n1�N���j

�u�����������B�������܂����B�v�i�����n1�N���j

�u�C�y�ɁA�������d���A��Ƀv���̉��t�������ėǂ������ł��B���ꂩ��������ĉ������B�v

�u�d���̍��Ԃɗ��Ă݂����ǁA���̂��Ƃ̎d�����撣�낤�Ƃ����C�ɂȂ�܂����B�v

��page top

���C���ɂ�������S����

�����F�Q�O�O�V�N�T���R�O���i���j�P�S�F�O�O�`�P�T�F�O�O �ꏊ�F���w��U ���u�`���i���w�n�w���������Q�K�j

�J�����S�q���K����R�T���ɂ��ƂÂ��A���E���̒��C���ɂ�������S�q������������Ȃ��܂����B

�Ώۂ͕����Q�O�O�U�N�X���P������Q�O�O�V�N�T���P���܂ł̊Ԃɍ̗p���ꂽ���E���ŁA�Q���҂͂Q�S���ł����B���e�́u���S�q���w�j�v�A�u���w�����ȓ����Ə�̐ӔC�̐��v�u���S�q���Ɋւ����ʓI���ӎ����v�Ȃǂɂ��āB�u�t�́A���w�����ȓ����Ə� ���S�q���Ǘ��� �������̎��c���_�����B

��page top

���k��w�E���g�����w���x�����Ԍ����u�t�����꒩�Ɖ���v

�S���Q�R���i���j�A�P�W���Q�O�����痝�w�������Q�K���ʍu�`���Q�O�T�����ŁA���k��w�E���g�����w���x���E���Ԍ����u�t�����꒩�Ɖ���v���J�Â���܂����B

���ڂ́A�V��ق��F�t������V��A�]���C�i�Ă��j�F�t�����꒩�A�^���ԁi���킸�����j�F�t�����꒩ �ł����B

�E���g�������̑��c���搶�ɂ��b�����������܂����B

�E���g�����w���x���ł́A���N�P�炢�̃y�[�X�Ńs�N�j�b�N�ȂNJ����s���Ă��܂����B����͂Ȃ�ׂ��݂�Ȃ��Q���ł�����̂��Ƃ������Ƃ��l������Ɍ��肵�܂����B�u�`���ŗ���Ƃ������Ƃłǂ��Ȃ邩�Ǝv���܂������A�����^����ЂɈ˗����č����Ȃǂ�����ł��炢�A���������`�ɂȂ�܂����B �����P�P�O���Ƃ����\�z�ȏ�̗���ŁA��ύD�]�ł����B�ψ����̎R�����A�搶�̊J�Â̈��A�ɂ������悤�ɑg�����Ƃ��������E���̌𗬂̂��߂ɗǂ���悾�����Ǝv���܂��B

�u�t�����꒩�Ɖ���v���R�[�f�B�l�[�g�����{���B�搶�ɂ��b�����������܂����B

���꒩�t�����w���������R�������Ă���������

�P�D�����̊�Ȃʼn�����������Ă��������Ă��āA���̔��̂��܂��ɖ�������Ă������ƁB�i�]�ˑO�̐S�n�悢���Y�������A���N�O�A�V�h�E���L���Œ������u�������v�̖����͂��܂ł��N��Ɋo���Ă��܂��j

�Q�D���L�����O�w���l���A�i�V��ł͂Ȃ��j�ÓT����̖���ł��邱�ƁB

�R�D�i�̕�����Ś��q���߂Ă������́j���J�̖���ŁA��������������Ă������������������ƁB

|

|

|

| ���ψ����R�����A�搶�̈��A | ��������� | ���t������V�コ�� |

|

|

|

���u�`���Ȃ̂ɍ������ӊO�ƃ}�b�`���Ă��܂��B |

���t�����꒩�t�� | |

|

|

|

| �����ꂼ�]�ˑO�̌ÓT | �����J����I���Ă��������܂��� | �����{�t�B���n�[���j�[�����y�c�̃��B�I���t�ҎR�c�q�q���� |

���w�����C�� �Ԍ�����

�����F2007�N4��20���i���j�@11�F30�`14�F00

�ꏊ�F���w������i�Ǘ����t�߁j

�u�����Ǝd���̍��Ԃ̃��t���b�V���v�u���C��\�����̐e�r��[�߂�v�Ƃ����ړI�ŁA�Ԍ�����J�Â���܂����B�����̓V�C�͉����B����炩�ȗz�C�̒��A�݂ȐS�n�悳�����ɂ��������������Ă��܂����B

| �吷���̒��� | �_�ĂĂ������������͊i�� | |

| �u���v���ɉĐ��ʂ̊G�������ɂ��炷��ł���ˁv | �V�܁E�������̂��َq�B��̂悤�ł��B | |

| �u�H�ׂ�̂����������Ȃ��v�Ȃ�Đ�������ق� | �ڔ��̉��������� | ���ł͈ꐶ�����ɉA�_�Ă����Ă���Ă��܂��� |

| �̂ǂ��ȂЂƂƂ� | ���t���b�V�� | ���肪�Ƃ��������܂����B |

��page top

����18�N�x ���w�����ȁE���w�� �w�ʋL���^��

�����F2007�N3��27���i�j13:00�`15:00

�ꏊ�F����H��

���e��U���E�w�Ȓ����w�ʋL��t

�����яؖ������̔��s

�������Ƌ����t

��AOSIS���k�R�[�i�[

3��27���i�j�A���s�̈�قɂ����đS�w�̊w�ʋL���^�����ߑO���ɊJ�Â���A�ߌ�1������͗��w�����Ȍ�����قɂĊw�ʋL�̎��^���s���܂����B

�������b��������ΐ搶��

���܂ł͊w�ʋL�͋����ł̎n���ł������A������ق����ɐ搶����̎�n���̂������ōs���͍̂�N�����߂Ăł����B���ꂵ�����ł͂Ȃ��A�w�ʋL���������A����ׂ�����A�H�ׂ���A�ʐ^���B������E�E�E���Ɛ��������D���Ȃ悤�ɓ����Ċy���߂�悤�ɂ������Ǝv���Ă��܂����B�������ł��w�Ȃ��U���Ⴄ�����Ȃ��Ȃ�Ďc�O�Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�ɁA2�K�Ɍy�H�R�[�i�[��݂��Ď��R�Ɍ𗬂ł���悤�ɂ��܂����B���N�͍�N�̌o�������āA�s��̉����̂��ߏؖ����̔��s���ł��邾���X���[�Y�ɂ���悤�H�v���Ă��������A����BGM�Ƃ��ăs�A�m�̐����t�����肢���ĕ��͋C��グ���肵�āA�܂��܂��������ɂȂ�܂����B�����̑�F������͂��ߑ����̊F����ɂ����͂������������������ł��B

| ��t�ɂĕ]�����͎����A���P�[�g�p���Ȃǂ̔z�z�B | �e�w�ȁE��U�̐搶����ЂƂ�ЂƂ�Ɋw�ʋL�����^����܂����B | �p�`�p�`�p�` |

| ���N����������̃A���P�[�g�ւ̂����͂����肪�Ƃ��������܂����B | ||

| �킢�킢 | �搶������������ | ��ꂪ�₩�� |

| �g��_�B | �s�A�m�̐����t�����͋C��グ�Ă���܂����B | ���w������̑����ł͋L�O�i�̑��� |

| �������2F��AOSIS�ɂ͌y�H����ݕ����p�ӂ���Ă��܂��B | �݂Ȃ���A�����Ƃ��߂łƂ��������܂��B |

��page top

���w��U�E�ŏI�u�`�@

3��9���E13���ɉ��w�̍ŏI�u�`������ɍs���܂����B

2007�N3��9���@���w�w��������2�K�@���u�`��

���� �E�� �����A�b ���M �����A�g�� ���v �����̍ŏI�u�`

|

|

|

| �������� | �b���� | �g�Nj��� |

|

||

| �S���W���B�p�`���I | ||

���w��U�E�ŏI�u�`�A

2007�N3��13���@���w�w��������2�K�@��O�u�`��

���J�� ��� �������̍ŏI�u�`

|

|

| ���J�쏕���� | ���X�����E�E |

��page top

���w������ ���q�w���E���������� �𗬉�@

2007�N2��23���@16���`18���@���w������A��225����

���n��w�@�o�g�Ō��݂��܂��܂ȕ��ʂŊ��Ă����y���������A�u����ƒ��b��s���܂����B

��page top

�����w�Ȍ��������w��

�V������ΏۂɂQ�O�O�V�N�S���T���i�j�A�P�S�F�O�O�`�P�V�F�R�O�܂ŗ��w�������A�����`���A�j���[�g���m�Ȋw�����Z���^�[�ɂĕ����w�Ȍ��������w��s���܂����B

|

|

|

|

|

|

��page top

���āA���āA�G���āA������Ȋw�@with�@�T�C�G���X�E�G���W�F��

�Q�O�O�V�N�Q���Q�S���i�y�j�A���s�Ȋw�قR�K�@�G���g�����X�z�[���ɂāu���āA���āA�G���āA������Ȋw�@with�@�T�C�G���X�E�G���W�F���v���J�Â���܂����B

���̍Â��́A���k��w�m�̓s�����Ȋw�҃n�[�h�����O�x����������Â������̂ŁA���k��w�̎��R�Ȋw�n���ǂɏ������鏗�q��w�@���̃T�C�G���X�E�G���W�F�������ꂼ��̌������킩��₷���Љ�A�Ȋw�̖ʔ����A�e���݂₷����`���悤�Ɗ�悳��܂����B

�u���̂̌������̕s�v�c�v�A�u����������v�A�u�E�V�̉�U�w�v�A�u�]�̂ł��������Ă����l�q�����悤�v�A�u���̒a������v�̂T�̃u�[�X�ɕ�����Ă��āA�e�R�[�i�[�̃X�^���v���ЂƂЂƂW�߂�Ƃ����q�����Q�����Ċy���߂�悤�Ȍ`���ł����B

���ꂳ�ꂽ���ɂ��b���f���Ă݂�ƁA�ŏ����炱�̊���m���Ă����Ƃ�����ł͂Ȃ��A���s�Ȋw�قɂ��Ă݂���A���������Â����J�Â���Ă����̂Ŋ���Ă݂��Ƃ����l�����������悤�Ɏv���܂��B�v���������y������悪�����Ă悩�����Ƃ������z�����������܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���炿���i�V�j�Ƃ�������

�Ȋw�قɂ̓t���C�g�V�~�����[�V������̌����ɂ��܂����B

�L�̎��̃u�[�X���ʔ��������B

�R�W�Βj��

���k��w���@�l���ł����A�Љ��������悤�ɂȂ����Ƃ��܂��ˁB�l�Ԃ͂킩��Ȃ����̂̔������邯��ǁA�����������݂����{���Ă킭�킭���邱�Ƃ��A�s�[�����邱�Ƃő�w���팸����Ƃ��������Ȃ��Ȃ�̂ł́B

�����N�i�P�O�j

���̂̌������̕s�v�c���ʔ��������B

���o���킩��₷���������Ă���Ă悩�����B

���x�͎Ԃ̎d�g�݂�����ė~�����B

���w�Q�N���Q�l�g

���̍Â��̓C���^�[�l�b�g�Œm��܂����B�ʔ��������̂͂��̂̌������̕s�v�c�ł��B

���x�͐��̘b�Ƃ�����Ă����Ƃ����ł��ˁB

�N�C�Y�ɒ��킵�܂�������������ł��B

��page top

�����O�u���C���Y�ɂ���[�Ȋw�V���|�W�E���i��w�@�f�o����ї��w�����ȂR�b�n�d�ɂ�鍇���V���|�W�E���j

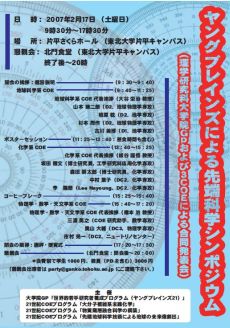

�����P�X�N�Q���P�V���i�y�j�A�Е�������z�[���ɂ��u�����O�u���C���Y�ɂ���[�Ȋw�V���|�W�E���i��w�@�f�o����ї��w�����ȂR�b�n�d�ɂ�鍇���V���|�W�E���j�v���J�Â���A

�y�j���ɂ�������炸�P�R�O������Q���҂�����܂����B

���w�����Ȃ́A�u���͂����w�@����v�C�j�V�A�e�B�u�i�ʏ̑�w�@�f�o�j�̎��{���_�Ƃ��č̑�����A�u�����O�u���C���Y�i�Ⴋ���]�W�c�j�v���L�[���[�h�ɁA��w�@�w�����o�ϓI�Ɏx���Ȃǂ̊��������Ă��܂����B���̃V���|�W�E���́A�������������O�u���C���Y����̂Ɍ������\�����āA�ٕ���Ԃ̌𗬂�}���Ă��炨���Ɗ�悵�����̂ł��B

�Q���҂̓��[�ɂ��A�ȉ��̂U���̕����D�G�������\�܁A�D�G�|�X�^�[���\�܂���܂���܂����B

�������\�̕�

�P�DYoshihiro Furukawa �i�Ð� �씎�j

�Q�DLee Nayoung

�R�DKoichi Ichimura �i�s�� �W��j

�|�X�^�[�̕�

�P�DJun Nozawa �i���V ���j

�Q�DYasufumi Takahashi �i���� �N�j�j

�R�DTakashi Fukumoto �i���� �M�u�j

��w�@�f�o���{�ӔC�� �ԗ��Y�搶

���Ƃ��Ƃ��̃V���|�W�E���̌v��͂���܂���ł������A���N�A�^�c�ψ���ŋg�c���`�搶���u�ǂ̐�U���ǂ��������Ƃ��������Ă���̂��A�m��@������܂��傤�v�ƒ�Ă��đ�w�@�f�o�ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ�܂����B �b�n�d�Ƃ����g�ł������̐�U�ł܂Ƃ܂��Ă͂��Ă��݂��ɂǂ�Ȏ������Ă��邩�͂킩��Ȃ��B����Ԃ��z���āA�܂��ׂ͗ʼn�������Ă���̂����A�P���ʂ��ăV���|�W�E���ɎQ������Ƃ킩��悤�ɂƍl���܂����B��������������Ɍ𗬂̉肪�����ł��łĂ����Α听���ł��B ��w�@�f�o�͈�N���Ɗ��Ԃ����߂��Ă��܂������A�c�������̂͑傫�������Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�u�Ȋw��b�_�v�B����́A��ύD�]�������̂ō��㗝�w�����Ȃ����O�ōs�����ƂɂȂ�܂��B�܂��A�uTOEFL-ITP�v�̎��{�����������s�����ƂɂȂ�܂����B �w��Ȃǂɏo�Ȃ��邽�߂̗�����C�m�Ɏx���ł����̂���w�@�f�o�Ȃ�ł͂ł����B���̉@�����w��Ŕ��\�����ă|�X�^�[�܂���܂�����ƁA���ʂ��`�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͑�ς��ꂵ�����Ƃł��B���낢��Ȑl�̎��͂������������悤�Ƃ������ɂ͂Ȃ����w�����ȓƎ��̎��݂ł����B����͂��ꂼ���U�ɓ����������F�̂����w�@�f�o���̑������Ƃ����ł��ˁB �]�k�ł����A17�̍u�`���ɉt���v���W�F�N�^�[����ꂽ�̂��A�L�����p�X�����k�`�m�ݔ�����w�@�f�o�̈�ł��B

|

|

|

| ����t | ���ԗ����ɂ��J��̈��A�A��|���� | ���n���Ȋw�n�b�n�d�̐����������J���� |

|

|

|

| ���������\��l�Q�O�� | �����^���� | ���������\�̕��Ŏ�܂����Ð삳�� |

|

|

|

|

���|�X�^�[�Z�b�V�����̖͗l

|

||

|

|

|

| �����w�n�b�n�d�̐���������J���� | ���u�������ۂ��R���g���[������V�R�L�@���q�̉Ȋw�v | ���R�[�q�[�u���[�N�� |

|

|

|

| �������w�E���w�E�V���w�n�b�n�d�̐��������鋴�{���� | ���uNavier-Stokes�������̐�����́v | �����������ɂ��J��̈��A |

|

|

|

| �����e��̖͗l/���{�����Ȓ���芴�z�Ȃ� | ���|�������_���� | �����t�̑O�Ɉꌾ |

|

|

|

| �����k�� |

������

|

|

�f�o�E�b�n�d�����V���|�W�E�����s�ψ���ψ��� �|�앐�搶�i�n�w�j

���w�����Ȃ����3COE�Ɋ֘A�����H�w�n��茤���҂��ꓯ�ɉ��@����Ӌ`�͔��ɑ傫���Ǝv���܂��B�قƂ�ǂ̎Q���҂��uScience�͖ʔ����v�u����Ȍ���������̂��v�Ǝv�����ɈႢ����܂���B����̃V���|�W�E���������ɏI��������Ƃ͊W�Ҋe�ʂ̂��s�͂ɂ��Ƃ��낪�����A�V�߂Ċ��ӂ̈ӂ�\�������Ǝv���܂��B ���ĉ��Ăł́A���j�I��Science�́u�T�����v�̂悤�Ȋ�������A����O�̌����҂Ƌc�_�E���_�����킷���͓��풃�ю��ŁA�������̊v�V�I�Ȍ��������������u�T�����v���琶�܂�Ă��Ă��܂��B�u���I���Љ���D�ޓ��{�����̒��ŁA���������u�T�����v�͍��t���Ȃ���������܂��A���ꂩ�痝�w�����Ȃ��傫��Science��ڎw�����Ƃ���Ȃ�u�T�����v�����t�����邱�Ƃ��������Ȃ��Ǝv���܂��B����̃V���|�W�E�������̑����ɂȂ��Ă���������K���ł��B

�f�o�E�b�n�d�����V���|�W�E�����s�ψ��� ��㏫�s�搶�i���w�j

�������ɂR�̂b�n�d�̍u�������Ƃ��ł��āA���Ƃ��Ă͔��ɖʔ��������Ǝv���܂��B�������쓯�m���ƃX���C�h�ꖇ�Ŏ�����Ă��܂��̂ŁA���̕���̐l�̈ӌ����ĔF������ǂ��@������Ǝv���܂��B�w���́A������̐l�ɂ킩��₷�����悤�Ƃ�����Ă����Ǝv���܂��B

�f�o�E�b�n�d�����V���|�W�E�����s�ψ��� �ēc���a�搶�i�����j

���i�������Ƃ��ł��Ȃ�������̘b���ėǂ������ł��B�݂�Ȃł��邾���킩�肷���Ƃ������Ƃ�S�����Ĕ��\���Ă���܂����B���̊��ň�ԑ�ς������̂̓X�P�W���[�������߂邱�Ƃł����B�������A���������Ȃ��ƌ��߂������́u�����K�w�Z���Ȋw�̍\�z�v�V���|�W�E���A���ѕ]���A���w�����Əd�Ȃ��Ă��܂���ϖZ���������ł��B

�|�X�^�[���\�̕��ɎQ�����������w��U ������������

�������V�N�Ȋ��ł����B�����Ƃ���������悪����Ƃ����ł��ˁB

�������\�̕��ɎQ�������j���[�g���m�Ȋw�����Z���^�[ �s���W�ꂳ��

�v���Ԃ肾�����̂ŋْ����܂������A�����������Ƃ��������̂ŗǂ������ł��B���\�͊��o�ł킩��悤�ɂƐS�����܂����B�i�s������͌������\�̕��Ŏ�܂���܂����j

�V���|�W�E���̂���`�������Ă����Γc�͏�������V����L����

����̃V���|�W�E���̉�ꏀ����i�s������`�������Ă��������܂����B�V���|�W�E�����͎�t�A�v���A���ł̃}�C�N�̎n���Ȃǂ����������������Ă��܂������A�傫�ȍ������Ȃ����i�s���邱�Ƃ��ł��܂����B �V���|�W�E�����s�ψ���̐搶���̔z���ŁA�����̕���̔��\�̂Ƃ��͉����ł̎d�����܂킵�Ă��������A���\�����邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A���i�ł͖ő��ɐG��邱�Ƃ̂Ȃ�������̌����̍Ő�[��m�邱�Ƃ��ł��A��ώh���I�ł����B���ɂ͗L���ȉȊw�G���Ɍf�ڂ� ��Ă�����̂�A�Ő�[�߂��Ď����ɂ͗����ł��Ȃ��������̂�����܂����B�V���|�W�E����̍��e��ɂ��Q�������Ă��������܂����B�����ł͗l�X�ȕ���̐搶���y�����猤���̓��e�◠�b�ȂǁA���i�������Ƃ̂ł��Ȃ��悤�Șb�����Ƃ��ł��A�ƂĂ��y���������ł��B �@�����܂��Q���������Ǝv���܂��B�i�Γc�͏�����j

�܂���`���Ƃ��ĎQ���������z�ł��B����̓A���o�C�g�Ƃ��ĎQ�������̂ł����A�����ŗl�X�ȓ��e�̔��\�����Ƃ��ł��A�ƂĂ����ɂȂ�܂����B���ɁA�����̏������Ă��镪��Ƃ͈قȂ镪��̘b�͐V�N�ł����B�܂��A���̏������Ă��錤�����ł��[�~���s���̂ł����A���̕���̐��Ƃɂ��������̌����������Ƃ��Ȃ��Ȃ��`��炸�A�������\�ł͂�����J���Ă��܂��B������قȂ镪��̐l�ɓ`���邱�Ƃ̓����A������₷�������̎d���Ȃǂ��w�Ԏ����ł��܂����B����̎Q�l�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B ���ɋ�J�����_�A�������������ɂ��Ăł��B��J�����_�́A���ɂ���܂���ł����B��`���Ƃ��ĎQ���������z�ɂ������܂������A�F�X�ȕ���̘b�������ł��A���ɗL�Ӌ`�ȃA���o�C�g�ł����B�܂��A�V���|�W�E����̍��e��ł��A������̕��ƌ𗬂��鎖���ł��A�����̌��������������L�������悤�ȋC�����܂��B �i�V����L����j

��page top

�Z�p���Z�~�i�[�uFPGA�ō�鎩�������̃��W�b�N��H�v

����S��u�K��F2006�N12��14���i�j ����A��2F����c��

����T��u�K��F2007�N2��15���i�j ������7�K�Z�~�i�[��

�����ԁF10���`17��

��N���J�Â���Ă���FPGA�u�K��̃V���[�Y�S�T�I�����܂����B�ŏI���͑��ɂ��ւ�炸�A����w����Q���ɗ���ꂽ�������܂����B

�Q���҂̋Z�p�⍲�̕��Ɠ��k�����w����w�̊w������

�|�u�K���ėǂ������_�́H

�EFPGA�͏��߂Ăł������ǂ�Ȃ��̂��������ėL�v�ł����B

��ς��������������Ƃ���́H

�E���K���������ĂĂ������̂ƁA�������������肵�Ă����̂ŕ�����₷�������ł��B

�E��Ԃ͂��߂̐����͓���������A���K�����Ă��ė������邱�Ƃ��ł����B

FPGA�͉��ɗ��p���܂����H

�E�����Z���^�[�ł̑���Ɏg���邩������Ȃ��Ǝ�u���܂����B �E��w�ʼn�H�̌��������Ă���̂ʼn����̖��ɗ��Ă����Ǝv���܂��B

�u�t�̒r�V�搶

���i�͊�ƌ����ɍu�K�����Ă���̂Ŏ��H�I�Ȃ��Ƃ������邱�Ƃ��������A��w�ł͊�b���炫������Ƌ�����̂ŐV�N�ł����B���������ɂȂ�܂����B

���N�x������Q�����Ċy����ł����ĉ������B

��Î҂̌��q�j�������Z���^�[�̎č肳��

-���z�A��J���ꂽ�_

FPGA�u�K��́A���Ƃ��Ƃ͎����g���o�������Ƃ������Ƃ�����A�Q�N�قǑO�Ɏn�߂܂����B�Q���҂͊w�������H�w���̋Z�p���̐l�������������A���w���̋Z�p���̐l�����ɂ������Ƌ����������Ă��炦����ǂ������Ǝv���B

-����̗\��́H

���N�x��2�P����1��̊J�Âł������A���N�x�͒Z���W���ŃX�e�b�v�A�b�v������J���L���������������ł��B

-���b�Z�[�W

FPGA�͕\�ʂ���͌����Ȃ��ł����A���܂��܂Ȏ����E���葕�u�Ɏg���Ă��܂��B�ʎY�ł͂Ȃ�����ȉ�H�Ȃ̂ŁA�v���O������ς���Ύ��R���݂Ɏg���闘�_������܂��B�f�W�^���Ɋւ��Ă͂��ׂĂ̕���Ɏg���Ă���̂ŁA������܂��܂��p�r�������Ă���ł��傤�B����A�u�K��ɎQ�����ċZ�p��g�ɂ��Ă݂ĉ������B

�݂Ȃ����l�ł����B���N�x�̊J�Ó��͖���ł����A���[�������J���L���������v�悵�Ă��邻���ł��B���܂莟��A�Z�p����HP�Ɍf�ڂ����\��Ȃ̂łŃ`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

��page top