ホーム> イベント報告2

Event Report 2

2007.9〜12

*イベント一覧はこちら

*本websiteに掲載している写真・文章等の無断でのコピー、転載を禁じます。

物理科学の最前線「ヒッグス粒子とこれからの素粒子物理」

2007年12月14日(金) 17:00〜18:30

会場:物理B棟3階 301号室

講師:高エネルギー加速器研究機構/総合研究大学院大学 岡田安弘教授

2007年度最後の「物理科学の最前線」は、高エネルギー加速器研究機構、総合研究大学院大学の岡田安弘先生の「ヒッグス粒子とこれからの素粒子物理」でした。

現在の素粒子像「標準模型像」が成り立つために必要なヒッグス粒子は、ヒッグス場の真空からのゆらぎに対応する粒子なので、真空にエネルギーを集中させれば励起できると岡田先生らは理論的に予想しています。CERNで実験開始されるLHC実験は、このヒッグス粒子の発見が主要な目的です。LHCやILCでこれから行われる物理は素粒子物理学のこれからの方向性を決めるのに決定的な役割を果たすと講演されました。

|

|

|

| ■寒かったのであたたかい飲み物がうれしい | ■今回の司会は小林先生 | ■講師の岡田安弘先生 |

|

|

|

|

|

|

|

||

| ■素粒子理論の核心の話でしたので、質疑応答がとても盛り上がりました。 質問者の中に、鈴木先生(前研究科長、現在高エネルギー加速器研究機構機構 長)の懐かしいお姿が。鈴木先生のご質問に、みんな興味津々です。 | ||

第3回ランチタイムコンサート 〜東北大学混声合唱団〜

★日時:11月29日(木) 12:20〜12:40

★場所:理学研究科総合棟2F エントランスホール

★出演:東北大学混声合唱団

★曲目:荒城の月、他

11月2日に行われた第2回ランチタイムコンサートに引き続き、3回目となるコンサートが開催されました。

今回の出演は、定期演奏会や東北大学の公式行事などで幅広く活躍している

東北大学混声合唱団のみなさんでした。

|

||

| お昼休みの総合棟に歌声が響きわたりました。 | ||

|

|

|

| 豊かなハーモニーに包まれて、会場の寒さが吹き飛んだようでした。 | ||

|

|

|

| 気軽に立ち寄って音楽に親しめるのはランチタイムコンサートならではです。 | 12月16日(日)15:30〜青年文化センターにて定期演奏会が開催されるそうです。 | |

*-*-*次回のコンサートのお知らせ*-*-*

◆2008年1月29日(火) 12時20分〜12時40分 出演:小川 有紀子(仙台フィルハーモニー管弦楽団,紀尾井シンフォニエッタ)

*詳しくはこちら(コンサートの案内ページ)

*またはポスター(PDF)

仙台市天文台:ラストイベントin西公園 講演会 思い出の仙台市天文台〜星・西公園・出会った人々〜

2007年11月25日(日)10:30〜12:30、天文学専攻土佐誠教授による仙台市天文台:ラストイベントin西公園 講演会 思い出の仙台市天文台〜星・西公園・出会った人々〜が開催されました。

仙台市天文台は、移転に伴ってこの日閉館となりました。仙台市天文台と縁の深い土佐先生が最後の講演会でした。

土佐先生と仙台市天文台の出会いは、中学二年生の時に参加した天文学会で、第2代仙台市天文台長小坂由須人先生に声をかけられたことに始まります。仙台に来れば、当時、土佐先生のあこがれだった「41㎝反射望遠鏡」が使えるよ、と言ってくださったそうです。そして、毎年夏休み・冬休みには東京から仙台市天文台に通うことになったそうです。

星を眺めて楽しむところから、科学や学問に目覚めたのも、小坂先生を始め、天文台で出会った人々との交流だったと講演されました。土佐先生が写真コレクションの一部を紹介してくださったのですが、若木だった桜の木が大木になっており、月日の流れを感じました。

| ■仙台市天文台展示コーナー | ||

|

|

|

| ■仙台市天文台:ラストイベントin西公園 講演会 思い出の仙台市天文台〜星・西公園・出会った人々〜 | ||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

物理科学の最前線「Bファクトリーの挑戦−電子・陽電子衝突で探る反物質の世界−」

日時:2007年11月16日(金) 17:00〜18:30

会場:物理B棟3階 301号室

講師:高エネルギー加速器研究機構 山内正則教授

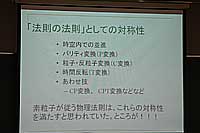

物理科学の最前線後期第2回目は、高エネルギー加速器研究機構のKEKBを使ってBelle実験を行っている山内正則先生でした。「素粒子物理学」について講演して下さいました。「素粒子とは」という基礎の話しから、「小林・益川理論」、次代の素粒子物理学まで幅広く、分野の違う人にもわかりやすくご講演下さいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| ■KEKBは、電子と陽電子を衝突させ、B中間子・反B中間子の対を生成するための加速器です。大量のB中間子・反B中間子を生成するようにつくられているため、「Bファクトリー」(B工場)とも呼ばれます。山内先生は、小林・益川模型の定量的検証をBファクトリーでおこなっています。 | ||

物理科学の最前線「酸化物の原子積木細工と新しいエレクトロニクス」

日時:2007年11月9日(金) 17:00〜18:30

会場:物理B棟3階 301号室

講師:東北大学金属材料研究所 川崎雅司教授

11月9日(金)から、後期の物理科学の最前線が始まりました。後期第1回目の講師は、酸化物を使って青色発光素子発光に成功した東北大学金属材料研究所の川崎雅司先生でした。

第一部は「あかりの昔・今・そして未来」。ろうそく、電灯、蛍光灯と変わっていった人類のあかりが明るい理由、そして酸化亜鉛紫外発光ダイオード開発の話しなどを一般向けに講演くださいました。青色のLEDに補色関係の黄色蛍光体を組み合わせて白色のLEDを作っている話しなどは質疑応答もあり興味を持った方も多かったようでした。

第ニ部は「石ころの錬金術で切り開くイノベーション」。酸化物焼結体の素材をパルスレーザー光で瞬間的に蒸発させ、原子・分子に解離したプラズマを基盤にふきつけて薄膜を合成するというパルスレーザー堆積法、コンビナトリアル化学の手法をつかって組成や超格子構造の異なるたくさんの試料群の集積化について物理を学んでいる学生向けに講演して下さいました。

| ■講演前の「講師を囲んだ懇親会」の様子。講師の先生と気軽におしゃべり。お菓子もゲット! | ||

|

|

|

|

||

| ■今回、第一部「あかりの昔・今・そして未来」、第二部「石ころの錬金術で切り開くイノベーション」の二部構成。「ろろうそくがなぜ明るいのか」から最先端の「コンビナトリアル化学」までを楽しく講演してくださいました。 | ||

|

|

|

|

|

|

第2回ランチタイムコンサート&ピアノ公開クリニック 〜小川由希子さん(ピアノ独奏)〜

●コンサート

主催: 理学部・理学研究科自修会

日時: 11月2日(金)12時20分〜12時40分

出演: 小川 由希子(ピアノ独奏)

曲目: モーツァルト ピアノソナタ ハ長調 K.545 他

●ピアノ・公開クリニック 16時30分〜17時15分

自修会の主催により、5月に行われた第1回ランチタイムコンサートに引き続き、ランチタイムとしては2回目のコンサートが開催されました。また、特別企画として、当日の16時からは、ピアノに親しみながら交流ができるピアノクリニックも行われました。

|

|

|

| ★自修会の杉原さん | ★ピアニストの小川由希子さん | |

|

★ランチタイムに優雅なひととき |

|

|

|

|

| ★ピアノクリニックの様子 |

*-*-*次回のコンサートのお知らせ*-*-*

◆11月29日(木) 12時20分〜12時40分 出演:東北大学混声合唱団

◆2008年1月29日(火) 12時20分〜12時40分 出演:小川 有紀子(仙台フィルハーモニー管弦楽団,紀尾井シンフォニエッタ)

*詳しくはこちら(コンサートの案内ページ)

*またはポスター(PDF)

大規模災害を想定した防災訓練

◆平成19年10月24日(水)

◆実施内容

(1)避難訓練 12時40分〜12時50分 (2)消火訓練 12時50分〜13時20分

(3)煙体験 13時〜13時20分 (4)地震体験 13時30分〜14時30分

◆場所 避難訓練は各避難場所、他は理学研究科中庭

高い確率で発生が予測されている宮城県沖地震に備えて、防災意識の高揚と防災行動力の向上を図ることを目的として、防災訓練が行われました。

|

|

|

| ■12:40に大地震が発生したという想定 | ■避難中。一時避難場所は五ヶ所指定されていました。 | ■総合棟前のようす。 |

|

|

|

| ■中庭にて消火訓練。消火器の使い方を学びます。 | ■栓を抜き、ホースを火に向け、レバーをにぎって放射。 | ■まるで煙幕。「逃げる場所を確認してから使用」しましょう。 |

|

|

|

| ■ハウスに入って煙を体験。 | ■中は煙が充満し、視界が遮られ何も見えません。 低い姿勢で、煙を吸い込まないようハンカチなどを口に当てて進むのがよいそうです。 |

■皆うろたえて出てきました。 実際の火災の煙は色も黒く、中毒などの危険もあります。煙の恐ろしさを再認識。 |

|

|

|

| ■地震の体験。 | ■宮城県沖地震の再現など、最大震度7まで体験できました。 | ■激しい揺れに「怖かった。」との感想が多数。50名以上が体験しました。 |

東北大学イノベーションフェア2007 in 仙台

◆2007年10月5日(金)10:30〜17:00

◆仙台国際センター2F「橘」

教育研究活動や産学官連携の取組みの成果を紹介し、新たな出会いの場を創出することを目的として、「東北大学イノベーションフェア2007in仙台」が開催されました。

情報通信分野やナノテク・材料、医工・ライフサイエンス、ロボット工学など、最先端の研究・技術内容を展示ブースやプレゼンテーション等で紹介しました。

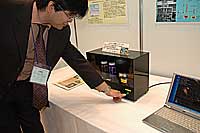

今回、理学研究科からはニュートリノ科学研究施設の白井淳平先生による「超高純度液体シンチレーター用蒸溜プラントの建設と運転」が参加しました。展示コーナーを担当したのは吉田斉先生、プレゼンテーショーンは清水格先生が行いました。

カムランド実験では、原子炉ニュートリノや地球ニュートリノの観測に続いて、ベリリウム太陽ニュートリノの観測を目指して、検出器のさらなる高感度化のための研究が続けられています。カムランドの1000トンの液体シンチレーターは、世界一放射能レベルが少ない環境を実現していますが、エネルギーの低い太陽ニュートリノを観測するには、液体シンチレーター中にわずかに残った放射能を徹底的に取り除かなければなりません。このため液体シンチレーターの純化方法として検討された「液々抽出法」、「吸着法」、「蒸溜法」の中から最も効率の良かった「蒸溜法」を用いることにし、2006年蒸溜プラントが建設されました。

この放射能除去のノウハウが、環境の分野にも応用できるのではないかと考え出展を決めたとのことです。

| ■研究紹介展示ブース:各分野の展示内容や関係機関の取り組みを紹介します 担当は吉田斉先生 | ||

|

|

|

| ■研究者プレゼンテーション:研究者によるより詳しい研究内容の紹介をします 担当は清水格先生 | ||

|

|

|

第1回 アジア理学フォーラム

◆2007年9月10日(月)〜11日(火)、仙台国際センターにて第1回理学フォーラムが開催されました。

アジア理学フォーラム実行委員長の山口昌弘先生にお話をうかがいました。

◆アジア理学フォーラムの目的と概要を教えて下さい◆

急速に発展するアジア地域との学術交流をこれまで以上に推進することは国際交流の最重要課題のひとつです。今回のアジア理学フォーラムの目的は、アジア地域の研究者との交流を深め、アジアにおける理学研究、教育の実情について情報交換するとともに、アジア地域での理学関係の国際ネットワーク作りを図ることにあります。そのため、理学研究科と既に緊密な交流のあるアジアのトップクラスの大学、研究機関から研究者を招いてフォーラムを開催しました。現在活発に交流を行っているところだけでなく、休止してしまっているところも含めています。これらの大学とはこのフォーラムを一つの契機として再び活発に交流を進めてもらいたいと思っています。さらに今後緊密な交流は図りたい大学・研究機関からも研究者を招聘いたしました。

またより広い視野で自然科学の研究・教育を考えることも同時に重要です。この目的のためにこのフォーラムの中で東南アジアでの数学研究者育成を考えるシンポジウムを開催しました。

フォーラムは9月10、11日の二日間に行い、40名を超えるアジア各国からの招聘者をふくむ200名以上の方が参加し、大変有意義な会議になりました。

◆他の部局に先駆けてこのようなフォーラムを理学研究科で開催することになったのは何故ですか?◆

なぜなのでしょうね? 理学部・理学研究科は古くからアジアの留学生を受け入れました。遠い昔の話になりますが最初に留学生に学位を授与したのも理学部です。また最近でも中国・清華大学との共同教育プログラムをはじめとしてアジアの多くの大学と研究・教育面での交流を積極的に推進しています。そうしたことが関係しているのかもしれません。

今回のアジア理学フォーラムは、東北大学が進めるアジアプログラムの一つに採択されたことにより、開催することが出来ました。そもそもこうしたプログラムを大学本部が推進することが、アジア地域との研究教育交流の重要性を表しています。アジア理学フォーラムが、東北大のアジア戦略に貢献できれば望外の喜びです。

◆今後もこのようなフォーラムを開催していくのですか?◆

会議の期間中、外国から招聘した方を含め、今後もこのような会議を開いたほうが良いという声を聞きました。検討していくことになると思います。今回は理学全体でのフォーラムでした。今後こうした会議を開くにしてもテーマを絞る等の形態を変えることはありうることだと思います。

◆フォーラムを終えての感想をお願いいたします。◆

理学全分野をカバーするこのような会議はともすれば、興味が拡散し散漫になるおそれがあります。このようなことを少しばかり危惧していたのですが、どの講演者のお話も専門家以外にも面白いものでした。講演の後に専門外の人を含む活発な質疑応答があったことがそれを端的に物語っていると思います。また、アジアの先進的な教育・研究に関してだけでなく、カンボジアやインドネシアでの数学教育の現状を紹介していただいたことも良かったと思っています。アジアの多様性に触れ、私自身も大変勉強になりました。

最後になりますが、アジア理学フォーラムの開催に当たり、実行委員会の先生方、理学部及び各専攻の事務の方々、理学研究科企画室の皆さんに大変お世話になりました。国際交流推進室の山田さんには準備のため連日遅くまで協力してもらいました。皆様に感謝いたします。

|

|

|

| ■受付 | ■開場ぎりぎりまで設定作業 | ■約200人の参加者がありました |

|

|

|

| ■橋本研究科長の開会の挨拶 | ■「nature」を手に挨拶する梅原仙台市長 | ■庄子理事 |

|

|

|

| ■福西日本学術振興会北京事務所所長 | ■化学、地球科学、数学・物理・天文、東南アジア数学研究者育成シンポジウムの参加者が一同に集まった全体会議 | |

|

|

|

| ■闊達な意見の交換がありました | ■コーヒーブレーク | |

|

|

|

| ■Lunch | ■食事をとる時間もない事務局 | ■特別講演 YU Jingzhi先生(中国 清華大学) |

|

|

|

|

||

| ■懇親会 | ■記念撮影 | |

|

|

|

| ■分科会の様子 | ■ポスターセッション | |

日本における近代物理学のあけぼのと展開

東北大学大学院理学研究科では、東北大学創立100周年を記念して、中学・高校・大学生をはじめ一般の方々を対象とした特別企画展“東北大学創立百周年記念特別企画展 日本における近代物理学のあけぼの展〜素粒子・原子核研究における東北大学の貢献〜”を2007年9月14日(金)〜17日(月)、せんだいメディアテーク1階オープンスペースにて開催しました。

この展示では日本における近代物理学(原子物理→原子核物理→素粒子物理)の開拓・展開の歴史のなかで、素粒子・原子核研究における東北大学の貢献をわかりやすく紹介し、当時の実験装置の写真や

模型と現代の最新鋭の装置を展示・映像によって対比させ、現在のこの分野の研究の最先端に触れてもらいました。

期間中には特別講演として、ニュートリノ研究の第一人者で2002年ノーベル物理学賞を受賞された小柴昌俊先生に「ニュートリノと科学と夢と」、東北大学前副学長でニュートリノ研究に輝かしい成果を上げられた鈴木厚人先生に「素粒子・原子核、そして東北大学」を講演していただきました。来場者数は、3日間の展示、特別講演あわせて約1500人。

この展示会開催にあたって、白井淳平先生を中心に井上邦雄先生、末包文彦先生、山口晃先生(以上、ニュートリノ科学研究センター)、玉江忠明先生(核理研)、前田和茂先生(中間エネルギー)、諸井健夫先生(素粒子論)で推進委員会をつくり検討を重ね、素核講座、核理研、サイクロの若手主力メンバーが加わり、学内外の関係諸機関の暖かいご協力を得て開催の運びとなりました。

来場者の感想

- 宇宙線の観測装置について説明していただきました。面白いですね。目に見えるのは不思議です。

- 高名な科学者が東北大に大勢いた点、技術、理論の説明もわかりやすかったです。内容が充実しすぎて、とても数時間で全ては見切れませんでした。展示パネルをパンフレットとかにしていただければうれしいです。

- わかりやすくユーモアがあり(両先生)、あっという間の講演でした。ぜひまた機会を作っていただきたいです。

- スタッフの方の説明が丁寧でわかりやすかったです。

- 実際に霧箱や宇宙線観測装置が見れた点が面白かった。

- 新しい研究方法を新しい世代に伝えるという使命感に満ちた、これまでの研究者の姿がよくわかりました。この宝を大切に東北大学は歩んでほしいです。小柴先生、鈴木先生の講演からも次代を担う若者を育てたいという熱意が伝わってきました。

| ◆展示の模様:長岡半太郎を源流とする東北大学の研究から主として素粒子、原子核研究におけるユニークな貢献を、理化学研究所から続く研究の流れと対比させるとともに、最先端の研究成果を、わかりやすく展示 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ◆特別講演の模様:小柴昌俊先生「ニュートリノと科学と夢と」、鈴木厚人先生「素粒子・原子核、そして東北大学」 | ||

|

|

|

|

||

| 前列左から小柴先生、鈴木先生、北垣先生。後列左から橋本先生、仁科先生、武田先生。 | ||

|

|

|

|

|

|

TAUP2007

2007年9月11日(火)〜15日(土)、仙台市民会館にて「The tenth international conference on Topics in Astroparticle

and Underground Physics (TAUP2007)」が開催されました。

この会議は、宇宙論・宇宙粒子物理の理論家・実験家が最新の成果を持ち寄り、分野間の交流を通じて現状を把握、将来を議論する場として、1989年、イタリアのグラン・サッソ研究所で始まりました。ヨーロッパを中心に2年に一回開催されてきましたが、10回目となる今回、初めて日本での開催が実現しました。ニュートリノ科学研究センターの主催により、この分野における第一線の研究者約230名の参加を得、5日間にわたって活発な議論が交わされました。

|

|

|

|

|

|

第26回 東北大学サイエンスカフェ「ヒトの性質を決めるゲノム配列をどう見分けるか」

☰日時:9月12日(水)18:00〜19:45

☰場所:せんだいメディアテーク1階オープンスクエア

☰講師:寺前紀夫教授(化学専攻)

|

|

|

| ■研究室総動員でサイエンスカフェの会場設営をします | ||

|

|

|

| ■今回向山高校から約40名の高校生が参加してくれたため、会場は満席状態。寺前先生の講演の前に理学研究科地球物理学専攻の中川広務さんから「日本が初めて打ち上げる月探査機かぐや〜アポロ以来の一大プロジェクト」月探査機かぐやの打ち上げに関する紹介がありました。 | ||

|

|

|

| ■“ヒトの遺伝子はA,T,G,Cという4つの文字で表され・・・” | ■各テーブルでディスカッション | ■トランスイルミネーターを覗く参加者 |

|

|

|

| ■CPKモデル(分子モデル)を手にとる参加者 | ■ファシリテーターがとりまとめた質問に寺前先生が答えていきます | |

東北大学100周年記念まつり

屋外展示(多元物質研究所 材料・物性総合研究棟裏)

理学研究科関連COEの研究紹介、OB・OGとサイエンスを語る、アンモナイトの模型をつくってみよう

|

|

|

|

|

|

屋内展示(ナノ・スピン総合研究棟4階A401セミナールーム)

「研究を支える匠の技」ニュートリノ観測装置、地震計、火山灰収集装置などを展示

|

|

|

サイエンスカフェ・スペシャル(片平さくらホール)

| ■8月25日(土)16:00〜17:30 上田実先生「眠る植物と食虫植物の科学〜不思議な生物現象の化学〜」 | ||

|

|

|

|

|

|

| ■8月26日(日)13:00〜14:30 小谷元子先生+大隅典子先生「美しい科学・役に立つ科学」 | ||

|

|

|

|

|

|

東北大学100周年記念 青葉山サイエンス・サマースクール

今年、東北大学は100周年を迎えました。理学研究科でも、工学研究科、環境科学研究科、東北アジア研究センター、総合学術博物館等と協力しながら進めてきた3つの21世紀COEプログラムの成果をベースにした公開サイエンス講座やサイエンス展示を行いました。このうち、「100周年記念公開サイエンス講座(青葉山サイエンス・サマースクール)」と「グリーンホール・サイエンスカフェ」は、8月20日(月)から24日(金)の5日間にわたり、それぞれ,理学総合棟共通講義室とグリーンホール(厚生会館)において開催致しました。また、7月末より、自然史標本館ならびに理学総合棟2階エントランスホールにおいて、サイエンス展示を行っています。

8月20日(月)は、「宇宙から極微の世界まで」というテーマで天文学、物理学の先生による講演。8月21日(火)は、数学と物理学の先生による、「数・空間・時間」というテーマで数理の世界についての講演。8月22日(水)は、化学の先生による、「化学の世界」について、演示実験を含む講演。8月23日 (木)は、「地球・惑星の科学について」、地学や地球物理学の先生による講演がありました。そして、最後の8月24日(金)は、地球物理学や環境科学研究科、そして工学研究科の先生による「資源・環境・防災の科学」についての講演がありました。これらのサイエンス講座は、毎日午後1時から5時まで開催され、その後、場所をグリーンホールに移して、サイエンスカフェを約1時間ほど開きました。そこでは、その日講演した先生を囲み、お茶を飲みながらのディスカッションを楽しむ光景がみられました。

延べ参加者は206名。内訳は、8月20日38名、8月21日32名、8月22日58名、8月23日35名、8月24日43名でした。

|

|

|

| ■橋本研究科長の挨拶 | ■齋藤理一郎先生「ナノサイエンスへようこそ」 | ■剱持勝衛先生「数学者によって発見された美しい曲面」 |

|

|

|

■川勝年洋先生「ソフトマターにおける数理モデルとシミュレーション」 |

■池本勲先生「美しい色と光の実験室(演示実験)」 |

■吉原賢二先生「大正リベラリズムと東北大学のロマン—ニッポニウム,うるし,片山の式」 |

|

|

|

| ■西村太志先生「火山噴火予知研究の最前線」 | ■5日間で206名の参加者がありました。5日間全部参加した人もいます。 | |

|

|

|

| ■今村文彦先生「最近の地震津波の被害と教訓」 | ■「津波避難に関するアンケート」を記入しています | ■休憩時間の間も参加者からはいろいろな質問があります |

|

|

|

| ■質問タイム | ■ちょっと一休み | ■参加者とPC画面をのぞきこむ齋藤理一郎先生 |

|

|

|

| ■超弦理論の質問に、紙に書いて説明する石川洋先生 | ■化学のサイエンスカフェは、全員ひとつのテーブルに集まりました | ■マンツーマンで質問に答える大谷栄治先生 |

|

|

|

| ■理学部百周年記念サイエンス展示 自然史標本館「資料標本類が語る東北大学理学部100年の記憶」 | ||

|

|

|

| ■理学部総合棟2階エントランスホール | ||

<参加者の感想>

・是非今後も続けていただきたい。

・内容は多岐にわたって面白かったが、一講義あたりの時間が短すぎる。

・科学の面白さを再認識しました。

・日頃興味を持っていることや新たに興味をそそられた講演をたくさん聞くことができて、満足できました。

・色に関する実演・実験が興味深く楽しかったです。

・もっと一般の人が増えた形でよりわかり易いものをやるか、大学生・大学院生を対象に分野の垣根を越えて議論できる機会があると良い。

・今回は身近なことがテーマに扱われていて、とっつきやすかったです。特に津波と地震の話がわかりやすいように思いました。

・高校生対象と考えた場合、内容がやや難しいと思います(もちろんそれでもかまいませんが)。テーマもわかりにくいものがあり、それでだけで引いてしまいそうです。高校生が学校で学習している内容と、講義の内容にややギャップを感じました(学習している内容を土台にして興味をもてるかどうかという意味で)。

理学研究科百周年記念事業推進委員会委員長の吉田武義先生にお話を伺いました

◆どうしてこの企画を考えたのですか? ◆

COEの成果について、一般の方々へのアウトリーチが求められておりました。また、高校生の皆さんに、理学研究科における研究の内容を紹介する場が必要であるとも感じておりました。

これらの必要性は、COE地球科学の教育委員会メンバーとして、あるいは、理学研究科の進学説明会実施委員会のメンバーとして、日常的に感じておりましたので、百周年記念事業の一つとして提案させて頂いた次第です。

◆テーマはどのようにして決めたのですか? ◆

テーマあるいは講座担当者の推薦は、基本的には、公開サイエンス講座運営委員会にそれぞれのCOEから入って頂いていた委員(各COEリーダーより推薦された方々)におまかせ致しました。従って、各COEからの推薦である、と判断しております。

◆大変だったことはどんなことですか?◆

はじめての試みでどのように作業を進めると良いのかがよく判りませんでしたので、あまり円滑に事が進んだという訳では ありません。ただ、こちらからの無理難題を快く引き受けてポスターや原稿を出して頂いた講演者の方々や、公開サイエンス講座運営会議の委員の方々、そして、理学研究科広報室の陶山さん達のご協力の賜物であると思います。そして、当研究室の野澤さんのご尽力のお陰です。

◆5日間をふりかえっての感想ををお願いします◆

毎日、熱心に公開サイエンス講座に通って頂き、サイエンスカフェの場で講演者の方々と熱心に、いろんな議論をして頂いた、多くの参加者がおられたことがとてもうれしかったことです。一般への広報が十分でなかったり、開催時期などに問題があり、特に後半は、一部の学校が始まってしまい高校生の参加が少なかった点は、反省しております。

第二回 救命講習会

■9月6日(木)13:20〜16:00 総合棟2階エントランスホール

主催:安全衛生管理室

★左の画像をクリックすると、当日の資料「救命処置と止血法」(PDF)が見れます。

昨年度に続き2回目の救命講習会が行われました。今回も30名以上の教職員の参加がありました。

2年連続で参加した方は、前回よりスムーズに取り組めたようです。1度といわず2度3度、繰り返し学ぶことが大切なのですね。

通りすがりの人に限らず、自分の身近な人にもいつ救命措置が必要になるか分かりません。いざというときのために、身につけたいものです。

安全衛生管理室に伺ったところ、次回の開催は1年後です。「より多くの方に参加してもらい、人命救助に役立ててほしい。」とのことでした。

|

|

|

| ■青葉消防隊の方。 仙台市の救急車の台数は22台。救急車の利用は、1日に100件以上もあるそうです。応急処置が必要な場に出合う確率も高いというですね。 |

■主催の安全衛生管理室・今泉先生、武藤さん、寺田先生。 | ■DVD講習。 命を救うには、早い①通報②応急処置③搬送と救命医療、がポイントです。そのうちの①と②は私たちにできることです。 |

|

|

|

| ■実技講習。 | ■息をしているか?10秒以内で呼吸を確認。 | ■あご先をあげることで気道が確保されます。 |

|

|

|

| ■心臓マッサージ30回・人工呼吸2回を繰り返し・・・結構体力を使います。 この間に誰かに通報してもらい、AEDを持ってきてもらいます。 |

■AED。電気ショックの必要性や手順など、すべて音声が指示してくれるので簡単に使えます。 理学研究科の管理棟の1階にも設置してあります。 |

■

この他に、止血法についても学び、有意義な講習会でした。 今回参加できなかった方は、次回是非ご参加ください。 |