分子式が同じでも構造が異なる化合物は異性体と呼ばれます。特に原子の結合の順序は同じでも、置換基の相対的な位置(立体配座)が異なる異性体は立体異性体に分類され、シス-トランス異性体や鏡像異性体などが有名です。この立体異性体の一種である配座異性体(コンフォマー)は、分子内の単結合まわりの回転によって生じる異性体です。取り得る立体配座の数は、分子内の単結合の数が増えるにつれて急激に増加します。高分子や生体分子は立体配座が変化すると分子全体の構造が柔軟(フレキシブル)に変化するため、極めて多くの立体配座の中からある特定のコンフォマーが形成される理由を探究することは、分子が機能を発現するメカニズムを知るうえで重要です。

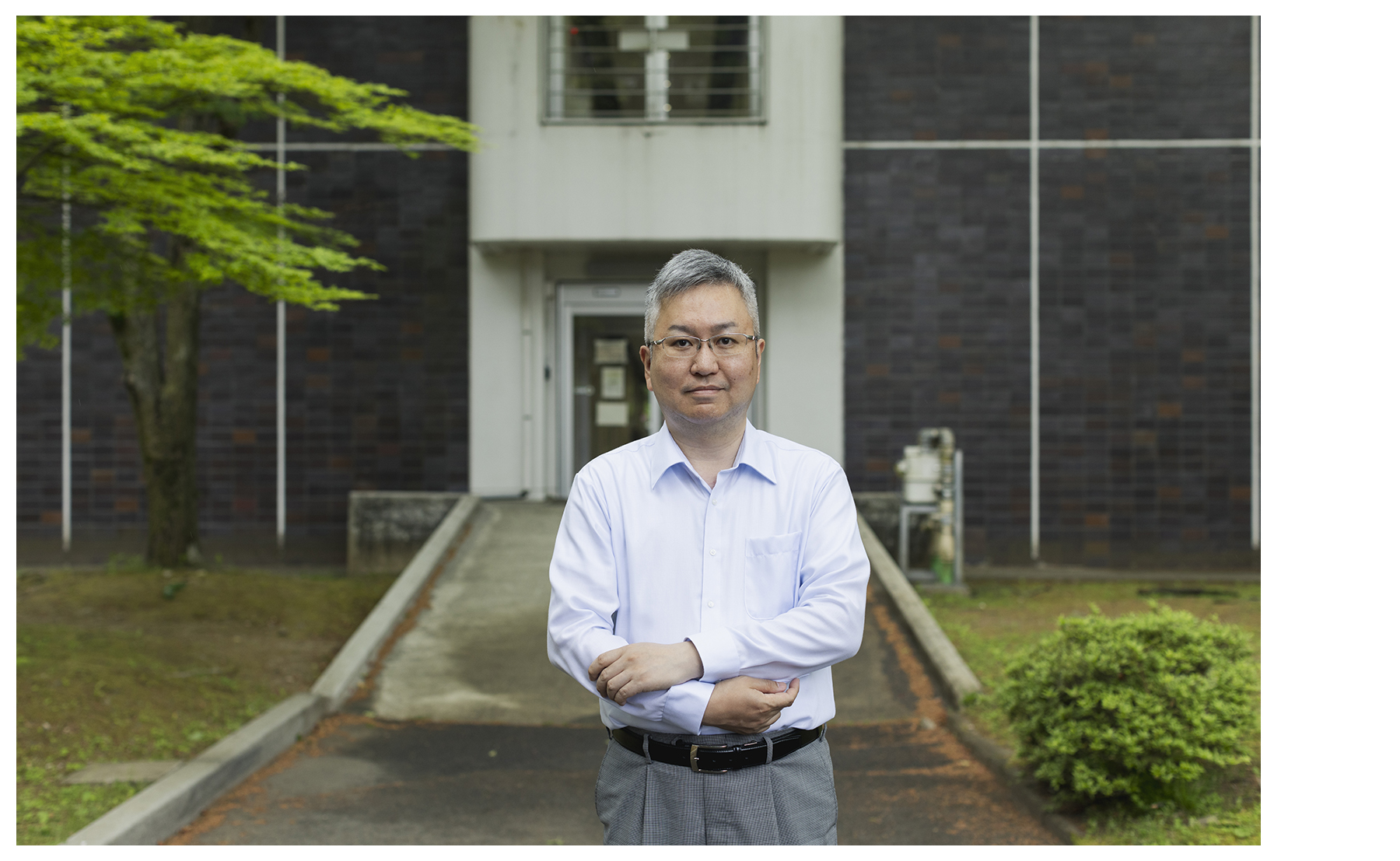

私たちは、独自に開発した低温イオン移動度質量分析(クライオIM-MS)という実験手法を用いて、分子のコンフォマーの構造や反応性を研究しています。クライオIM-MSを用いると、共存する複数のコンフォマーを分離して観測でき、さらにそれらの存在比率を求めて個々のコンフォマーの安定性について議論することも可能になります。

室温では柔軟に構造を変えてしまう分子でも、低温にしてその構造変化を凍結すれば一つ一つのコンフォマーを分離して、その構造を明らかにできます。クライオIM-MSによるコンフォマーの分離実験は、数多くの立体配座の中からある特定のコンフォマーが選択的に形成されるメカニズムを理解することにつながると期待できます。

- 名前:

大下 慶次郎(おおしも けいじろう) - 所属:

化学専攻 助教 - 研究室:

理論化学研究室 - 出身地:

東京都 - 研究分野:

物理化学、化学反応学 - 掲載日:2024.8.21

1.現在、どんな研究をしていますか?

2.興味を持ったきっかけは?

私の研究分野は物理学の実験手法や理論を用いて、分子の構造や化学反応を明らかにする「物理化学」という分野です。高校生の頃、私は化学の授業が大好きでした。数多くの分子の名前や分子式、構造などを覚えていくうちに、分子が織りなす化学の世界に魅了されていきました。

東北大学に入学した後も化学の授業を楽しみに聴いていましたが、世の中に存在する分子の種類は当時の私が想像するよりもはるかに多く、様々な分子の性質を覚えきれないことに気づきました。記憶力に限界を感じつつあった時に、大学の物理化学の授業で、一見すると多種多彩に見える分子の性質が理論を使って説明できることを学びました。例えば、フロンティア軌道理論を使うと、いろいろな分子で化学反応が起きるメカニズムをきれいに説明できます。100種類の化学反応を覚えることも大事かもしれませんが、100種類の反応をすべて説明できる1つの理論を探究することに私は興味をもち、物理化学の研究室を選びました。

3.メッセージ

大学の学習では知識を積み上げるだけではなく、自ら問いを発見して解決する能力を養うことも求められます。そのためには自発的に行動する姿勢をもつことが大切です。大学を卒業して様々な仕事に就職し、社会における複雑な課題を解決していくためには「教養と知識」だけではなく「自発的な行動」も必要でしょう。

一方、個人がもつ能力には限界があるかもしれません。一人で考えていると独りよがりな行動になる場合もあります。現代社会は多様に入り組んだ社会的背景のもとに成り立っており、山積する課題も一方向から考えるのではなく多方面から見た上で解決することが求められます。そのために様々な分野の人たちと対話ができる「コミュニケーション能力」が必須だと思います。大学に集う異分野の研究者の前で自分の研究を発表して様々な意見をいただくことは、思いもしなかったことに気づかされることもあり、とても楽しいことです。

自然科学の研究手法にはある決まった正解はなく、常に好奇心をもちながら探求することが大切だと思います。教科書や論文を読むと、先人たちがどのような方法や論理的思考を用いて自然科学のさまざまな現象を解き明かしてきたのか学ぶことができます。先人の知恵を参考にすることは、自然科学でいまだ残されている謎を解き明かしていく手がかりを得ることになると考えています。今を生きる私たちが論文や本を書いて研究成果を形にして残すことは、未来の研究者が好奇心をもって研究することにつながるとても大切な仕事だと思っています。