儂乕儉> 僀儀儞僩曬崘3

Event Report 3

2008.1乣

仏僀儀儞僩堦棗偼偙偪傜

仏杮website偵宖嵹偟偰偄傞幨恀丒暥復摍偺柍抐偱偺僐僺乕丄揮嵹傪嬛偠傑偡丅

俶俫俲乽偙偙偵媄偁傝乿庢嵽

曻憲梊掕 俶俫俲憤崌僥儗價丗俀侽侽俉擭侾侽寧俁擔乮嬥乯俀侽丗侽侽

偙偺斣慻偼丄椃恖偺嵅摗惓岹乮儚僴僴杮曑乯偑乽庤巇帠偺崙搶杒乿朘偹丄桪偟偝偁傆傟傞媄偺悢乆偲弌夛偆偲偄偆傕偺偱丄崱夞偼媨忛導偱偟偨丅棟妛晹帺慠巎昗杮娰偲徤巕婡婍奐敪丒尋廋幒傪俋寧俁擔丄係擔偺俀擔娫偵傢偨偭偰庢嵽丅嵟屻偵丄斣慻峆椺偺庤宍傪幠嶈惓峴偝傫偑怓巻偵墴偟偰儘働偼廔椆偟傑偟偨丅

|

|

| 仧巇帠拞偺幠嶈偝傫偵椃恖嵅摗偝傫偑偁傟偙傟幙栤偺恾 | 仧嵅摗偝傫偑僈儔僗岺応偵偳偺傛偆偵擖偭偰偔傞偺偐傪専摙 |

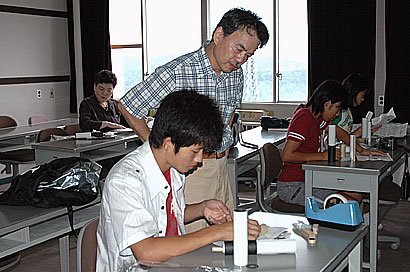

屌懱抧媴暔棟妛 壞偺尋媶岎棳夛

擔帪丗俀侽侽俉擭俋寧侾侾擔乮栘乯—侾俀擔乮嬥乯

夛応丗惵梩嶳僉儍儞僷僗丒岺妛晹惵梩婰擮夛娰俆侽侾崋幒

搶杒戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢戝妛堾嫵堢夵妚巟墖僾儘僌儔儉乮戝妛堾GP)

乽棟妛偺幚慔偲墳梡傪巙偡愭抂揑壢妛幰偺梴惉乿敪怣僾儘僌儔儉

乽僒儅乕僗僋乕儖丒楢懕僙儈僫乕乿奐嵜巟墖帠嬈

俋寧侾侾擔乮栘乯—侾俀擔乮嬥乯偺俀擔娫偵傢偨傝丄岺妛晹惵梩婰擮夛娰俆侽侾崋幒偵偰丄乽屌懱抧媴暔棟妛 壞偺尋媶岎棳夛乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅

悽榖栶戙昞偺郪嶈偝傫偵偍榖傪巉偄傑偟偨丅俀寧崰愭惗偵偍榖傪偄偨偩偄偰偐傜丄偳偺傛偆側夛偵偡傞偺偐媍榑傪廳偹偨偦偆偱偡丅偦偺寢壥丄島巘偺愭惗偩偗偱側偔丄妛惗傕敪昞偡傞偙偲偵傛傝丄妛惗庡懱偺媍榑偑偱偒傞傛偆側応偵偟偨偄偲偄偆偙偲偱丄偙偺傛偆側夛偵側偭偨偲偺偙偲偱偡丅

夛応傪丄婘偑敿墌忬偵攝抲偝傟偰偄傞晹壆偵偡傞丄億僗僞乕敪昞偺帪娫傪愝偗傞側偳丄悽榖栶偺曽乆偺搘椡偲岺晇偑揱傢偭偰偔傞夛偵側偭偰偄偨偲姶偠傑偟偨丅

島墘梫巪廤偼丄屌懱抧媴暔棟妛 壞偺尋媶岎棳夛偺儁乕僕偵宖嵹偝傟偰偄傑偡丅

仧侾擔栚偺柾條

|

|

|

| 仭奐夛偺垾嶢丗悽榖栶戙昞偺懳攏偝傫 | 仭島巘偺堜弌揘愭惗 | 仭島巘偺婽怢庽愭惗 |

|

|

|

|

||

| 仭夛応偺柾條偲幙媈墳摎 | ||

|

|

|

仭億僗僞乕敪昞偺柾條 |

||

仧俀擔栚偺柾條

|

|

|

| 仭島巘偺惵嶳桾愭惗 | 仭島巘偺壛摗垽懢榊愭惗 | 仭敪昞丗搶偝傫 |

|

|

|

| 仭敪昞丗戝墍偝傫 | 仭敪昞丗郪嶈偝傫 | 仭敪昞丗懳攏偝傫 |

|

|

|

| 仭幙媈墳摎 | 仭暵夛偺垾嶢丗悽榖栶戙昞偺郪嶈偝傫 | 仭偍旀傟條偱偟偨 |

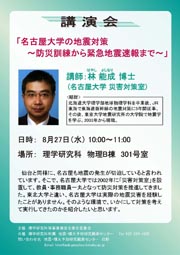

乽柤屆壆戝妛偺抧恔懳嶔乣杊嵭孭楙偐傜嬞媫抧恔懍曬傑偱乣乿

擔帪丗俀侽侽俉擭俉寧俀俈擔乮悈乯 侾侽丗侽侽乣侾侾丗侽侽

夛応丗棟妛尋媶壢丂暔棟B搹丂俁侽侾崋幒

島巘丗椦擻惉丂攷巑乮柤屆壆戝妛嵭奞懳嶔幒乯

庡嵜丗棟妛尋媶壢摍帠嬈応埨慡塹惗埾堳夛

嫟嵜丗棟妛尋媶壢晬懏丂抧恔丒暚壩梊抦尋媶娤應僙儞僞乕

俉寧俀俈擔乮悈乯偵棟妛尋媶壢暔棟B搹偵偰丄棟妛尋媶壢摍帠嬈応埨慡塹惗埾堳夛庡嵜偺島墘夛乽柤屆壆戝妛偺抧恔懳嶔乣杊嵭孭楙偐傜嬞媫抧恔懍曬傑偱乣乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅島巘偼丄柤屆壆戝妛嵭奞懳嶔幒偺椦擻惉愭惗偱偟偨丅柤屆壆戝妛偺杊嵭娭學帒椏廤偼柤屆壆戝妛杊嵭娭學帒椏廤偺儁乕僕偐傜僟僂儞儘乕僪偱偒傑偡丅柤屆壆戝妛撈帺偺埨斲妋擣僔僗僥儉傗嬞媫抧恔懍曬偑摫擖偝傟偰偍傝丄抧恔懳嶔偼偐側傝儗儀儖偺崅偄傕偺偩偲姶偠傑偟偨丅

島墘夛庡嵜丄埨慡塹惗娗棟幒 幒挿 帥揷崃峗愭惗偵偍榖傪巉偄傑偟偨丅

乮埲壓丄帥揷愭惗偺偍榖偱偡乯

愭寧枛丂俉寧俀俈擔偵奐嵜偝傟傑偟偨島墘夛乽柤屆壆戝妛偺抧恔懳嶔乣杊嵭孭楙偐傜嬞媫抧恔懍曬傑偱乣乿偵偛嶲壛偄偨偩偒傑偟偨奆條丄偍朲偟偄偲偙傠偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

仧奐嵜偺栚揑仧

偍傛偦俁侽擭廃婜偱婲偙傞偲偝傟傞媨忛導壂抧恔偺妋棪偑嬌傔偰崅偔側偭偰偒偰偍傝傑偡丅崱擭偼慜夞偺媨忛導壂抧恔偐傜俁侽擭偵偁偨傞偙偲傕偁傝丄搶杒戝妛偵偍偗傞杊嵭懳嶔偺嫮壔偼昁帄偺忬嫷偵偁傝傑偡丅摨條偵柤屆壆戝妛偱傕戝婯柾側抧恔乮搶奀抧恔乯偑憐掕偝傟偰偄傑偡偑丄柤屆壆戝妛偱偼丄杊嵭懳嶔偑偐側傝恑傫偱偄傞偲巉偄丄搶杒戝妛偺杊嵭懳嶔偺嶲峫帠椺偲偝偣偰捀偔偨傔丄埨慡塹惗娗棟幒庡嵜偺島墘夛偲偟偰奐嵜偟傑偟偨丅側偍丄杮島墘夛偼丄抧恔丒暚壩梊抦尋媶娤應僙儞僞乕丒擔栰弝嫵庼偵庢傝傑偲傔偰捀偒傑偟偨丅

仧島墘偺姶憐仧

杊嵭懳嶔偵戝偒側抶傟傪庢偭偰偄傞偙偲傪捝姶偟傑偟偨丅 柤屆壆戝妛偱偼杊嵭懳嶔幒傪2002擭偵愝抲偟丄2003擭偐傜偼嫵堳傪攝抲偟偰杮奿揑偵杊嵭懳嶔偵庢傝慻傫偱偒偰偄傑偡丅堦曽丄搶杒戝妛偼丄媨忛導壂抧恔偑嬌傔偰崅偄妋棪偱婲偙傞偲尵傢傟偰媣偟偄偵傕娭傢傜偢丄戝偒側抶傟傪偲偭偰偄傞尰忬傪撍偒偮偗傜傟傑偟偨丅柤屆壆戝妛偑偙偙傑偱恑傫偱偄傞偲偼巚偭偰偍傝傑偣傫偱偟偨偑丄偦偺堦曽偱丄搶杒戝妛偼憗媫偵懳墳偟側偗傟偽側傜側偄偲幚姶偟傑偟偨丅

仧崱屻偼丄埲壓偺揰傪嵟廳梫崁栚偲偟偰恑傔偰峴偒偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅

侾乯嬞媫抧恔懍曬傪憗媫偵摫擖偡傞丅

俀乯旔擄孭楙傪幚巤偟丄偄偞偲偄偆帪偵椻惷偵懳墳偱偒傞弨旛傪恑傔傞丅

俁乯埨斲妋擣偺曽朄丄摿偵尋媶幒偵攝懏偝傟偰偄傞妛惗丄尋媶堳側偳偺妋擣朄傪妋棫偡傞丅

係乯偙傟傑偱埲忋偵丄揮搢杊巭傪嫮壔偡傞丅

側偳丄旐奞傪嵟彫尷偵怘偄巭傔傜傟傞傛偆丄偱偒傞偙偲偐傜恑傔偰峴偒偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅

|

|

|

| 仧埨慡塹惗娗棟幒挿偺帥揷愭惗 | 仧攝晍帒椏傪庤偵丄巌夛偺擔栰愭惗 | 仧島巘偺椦愭惗 |

|

|

|

|

||

| 仧島墘拞夛応偺柾條 | 仧俆侽柤掱偺嫵怑堳偺嶲壛偑偁傝傑偟偨 |

|

|

|

|

| 仧幙栤拞偺愜尨棟帠 | 仧幙栤拞偺壴椫尋媶壢挿 | 仧婱廳側偍榖傪丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨 |

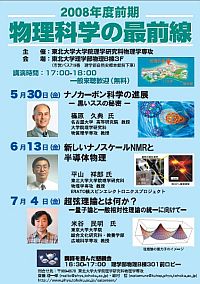

Global COE Summer School

俀侽侽俉擭俉寧侾俉擔乮寧乯乣俀侽擔乮悈乯

暔棟俛搹俁奒 俁侽侾崋幒

僌儘乕僶儖俠俷俤僾儘僌儔儉乽暘巕宯崅師峔憿懱壔妛崙嵺嫵堢嫆揰乿偑丄俉寧侾俉擔偐傜俀侽擔偺俁擔娫丄僌儘乕僶儖俠俷俤僒儅乕僗僋乕儖傪奐嵜偟傑偟偨丅偙傟偼丄儘僔傾丄娯崙丄暷崙側偳奀奜偺攷巑壽掱屻婜偵嵼妛偡傞堾惗傪彽懸偟偰丄搶杒戝妛偺堾惗偲嫟偵岥摢敪昞傗億僗僞乕僙僢僔儑儞摍傪峴偆乽壞偺妛峑乿傪僌儘乕僶儖俠俷俤僾儘僌儔儉偺堦娐偲偟偰幚峴埾堳偑婇夋偟偨傕偺偱偡丅

仧億僗僞乕徿仧

丒Masaki Tomizawa,Masatoshi Shibuya,Yoshiharu Iwabuchi

丂丒Shuhei Ikeda,Masatoshi Shibuya,Naoki kannoh,Yoshiharu Iwabuchi

丂丒Shigeki Sato,Masatoshi Shibuya,Naoki kannoh,Yoshiharu Iwabuchi

|

|

|

| 仧嫆揰儕乕僟乕偺嶳岥愭惗 | 仧壔妛愱峌挿壨栰愭惗 | 仧塱師愭惗偺庼嬈 |

|

|

|

| 仧岥摢敪昞偺柾條 | ||

|

|

|

| 仧億僗僞乕僙僢僔儑儞 | 仧岥摢敪昞弨旛拞 | |

|

|

|

| 仧帠慜怽偟崬傒偑俀俁侽恖丄摉擔偼栺俀俆侽恖偺嶲壛丅 | ||

僋儘乕僘傾僢僾俀侽侽俉棟妛晹僆乕僾儞僉儍儞僷僗俁

棟妛晹恑妛愢柧夛

俈寧俁侽擔乮悈乯侾侽帪俁侽暘偐傜侾俀帪俁侽暘

戝島媊幒乮慡懱愢柧夛乯丄暔棟俙搹俀俥拞夛媍幒乮屄暿憡択乯

棟妛晹偱偼崅峑惗偲嫵堳傪懳徾偵丄俙俷擖帋嘦婜傪巒傔偲偟偨乽搶杒戝妛棟妛晹恑妛愢柧乿傪幚巤偟偰偄傑偡丅嶐擭偵堷偒懕偒崱擭傕僆乕僾儞僉儍儞僷僗偵暪偣偰奐嵜偟傑偟偨丅奺妛壢丒宯暿偺屄暿憡択夛偵偼俁侽柤偺嶲壛偑偁傝傑偟偨丅

乮撪栿丗悢妛宯俆柤丄暔棟宯俈柤丄壔妛宯俇柤丄抧媴壢妛宯俁柤丄惗暔宯俋柤乯

|

|

|

| 仧忋揷愭惗傛傝棟妛晹偺嫵堢丒尋媶偲俙俷擖帋嘦婜摍偺愢柧 | 仧奺宯偛偲偵拞夛媍幒傊 | |

|

|

|

| 仧拞夛媍幒 | 仧壔妛宯 | 仧抧媴壢妛宯 |

|

|

|

| 仧暔棟宯 | 仧惗暔宯 | 仧悢妛宯 |

僋儘乕僘傾僢僾俀侽侽俉 棟妛晹僆乕僾儞僉儍儞僷僗俀

暔棟僒僀僄儞僗僇僼僃 憗愳旤摽愭惗乽乽偒傝傫偺傑偩傜乿偲宍偺暔棟妛乿

俈寧俁侽擔乮悈乯丄侾俁帪係俆暘偐傜侾係帪俁侽暘丄俁侾擔乮栘乯丄侾係帪係俆暘偐傜侾俆帪俁侽暘

棟妛憤崌搹俀侽俁崋幒

|

|

|

| 仧偍拑傪堸傒側偑傜丄偍壻巕傪偮傑傒側偑傜島媊傪挳偒傑偟傚偆丅 | 仧弨旛偼俷俲丠 | 仧釼摗愭惗傛傝憗愳愭惗偺徯夘傪丅僉儕儞偺偸偄偖傞傒偼釼摗愭惗帩嶲丅 |

|

|

|

|

||

| 仧傂傃妱傟傗婽楐偺宍偵婯懃惈傗朄懃惈偼偁傞偺偱偟傚偆偐丠擬偟偨僈儔僗偵偱偒傞傂傃妱傟傪尒偰傒傑偟傚偆丅 | ||

|

|

|

| 仧擬廂弅偵傛偭偰偱偒傞嶰師尦揑側妱傟栚丅 | 仧惗暔偺宍傗柾條偼偳偆偒傑傞偺丠 | |

|

|

|

| 仧僉儕儞偺柾條偼偳傟偱偟傚偆丠乮俀偮偁傝傑偡乯 | 仧“怓乆側尰徾偵嫽枴傪帩偭偰丄偦偺娫偺乽偮側偑傝乿傪壢妛揑側傗傝曽偱尒偮偗偰峴偔偺偑暔棟妛偺柺敀偝”偲帥揷撔旻偺杮偵傕彂偄偰偄傞偦偆偱偡丅傂傃妱傟偺幚尡傪偟偰偄傞偺偼丄戝妛堾惗偺墦摗偝傫偱偡丅 | |

僋儘乕僘傾僢僾 俀侽侽俉棟妛晹僆乕僾儞僉儍儞僷僗侾

俈寧俁侽擔乮悈乯丒俁侾擔乮栘乯偵丄俀侽侽俉搶杒戝妛棟妛晹僆乕僾儞僉儍儞僷僗偑奐嵜偝傟傑偟偨丅條乆側揥帵丒徯夘丒懱尡庼嬈側偳偑偁傝丄俀擔娫偱偼偲偰傕夞傝偒傟側偄惙傝偩偔偝傫側撪梕偲側偭偰偄傑偟偨丅偦偺拞偐傜偄偔偮偐庢傝忋偘傑偡丅

悢妛僋僀僘 崟栘尯彆嫵乮悢妛壢乯

崟栘愭惗偵傛傞悢妛壢偺廇怑忬嫷偺偍榖傪暦偒側偑傜丄攝晍偝傟偨悢妛僋僀僘栤戣偵挧傒傑偡丅夝偗偨恖偼丄愭惗偵摎偊傪偦偭偲崘偘丄惓夝偡傞偲椻偨偄堸傒暔傪傕傜偊傞偲偄偆柺敀婇夋偱偟偨丅乮榖偑廔傢傞慜偵夝偗偰偄偨恖偑偄偰嬃偒傑偟偨丅乯

尋媶撪梕徯夘丗抧恔暚壩梊抦尋媶娤應僙儞僞乕乮塅拡抧媴暔棟妛壢乯

愢柧傪暦偒側偑傜丄幚暔偺奀掙抧恔寁傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅抧恔寁晅嬤偺彴傪栘偯偪偱偨偨偔偲丄愙懕偝傟偨僷僜僐儞偺夋柺偵丄抧恔攇偲摨偠傛偆側攇偑偁傜傢傟傑偡丅偦偺條巕偵丄偐側傝姶摦偟側偑傜栘偯偪傪怳偭偰偄傞曽偑偄傑偟偨丅

懱尡庼嬈 乽堚揱巕偲擼偺憖嶌偱帗偵梇偺峴摦傪偝偣傞尋媶乿丗嶳尦戝曘嫵庼乮惗暔妛壢乯

惗暔抧妛嫟捠島媊幒偱峴傢傟丄峀偄島媊幒偼枮惾偲側偭偰偄傑偟偨丅帗偵梇偺峴摦傪偝偣傞偵偼丄僉乕偲側傞晹埵傗堚揱巕傪憖嶌偡傞偩偗偱傛偄...側偳丄愱栧揑側榖傪傢偐傝傗偡偔丄傛傝恎嬤偵姶偠傜傟傞嫽枴怺偄島媊偱偟偨丅

愥偺寢徎傪嶌傠偆 / 僟僀傾儌儞僪僟僗僩傪娤嶡偟傛偆乮抧妛壢妛宯乯

愥偺寢徎偺嶌惉憰抲傕丄僟僀傾儌儞僪僟僗僩偺敪惗偺憰抲傕丄偐側傝扨弮側峔憿偺傕偺偱偟偨丅偑丄崅峑惗悢恖偵柺敀偐偭偨揥帵丒徯夘傪幙栤偟偨偲偙傠丄乽僟僀傾儌儞僪僟僗僩乿偲偄偆摎偊偑暋悢暦偐傟傑偟偨丅乮妋偐偵!壞偺弸偄帪婜偵丄偮偐偺娫偺椓晽傪姶偠偨傛偆側婥偑偡傞僽乕僗偱偟偨丅乯

奺僽乕僗偱懸婡拞偺曽乆偺婰擮嶣塭乮偍旀傟條偱偟偨両乯

墳梡悢妛楢実僼僅乕儔儉戞俆夞儚乕僋僔儑僢僾

擔帪丗俀侽侽俉擭俉寧侾擔乮嬥乯 侾俆丗侽侽乣侾俈丗俁侽

夛応丗惵梩嶳僉儍儞僷僗丒妛嵺壢妛崙嵺崅摍尋媶僙儞僞乕戝僙儈僫乕幒

島巘丗娾嶈弐庽嫵庼乮搶杒戝妛棟妛尋媶壢抧媴暔棟妛愱峌乯

愒徏棽嫵庼(搶杒戝妛忣曬壢妛尋媶壢恖娫幮夛忣曬壢妛愱峌乯

俉寧侾擔乮嬥乯丄妛嵺壢妛崙嵺崅摍尋媶僙儞僞乕戝僙儈僫乕幒偵偰乽墳梡悢妛楢実僼僅乕儔儉戞俆夞儚乕僋僔儑僢僾乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅

嵟弶偺島巘偼丄抧媴暔棟妛愱峌偺娾嶈弐庽嫵庼偱丄墘戣偼乽僇僆僗偲婥徾梊曬乿偱偟偨

悢抣梊曬偺巇慻傒偲楌巎偺榖偐傜丄尰嵼偺梊應偺忬嫷偵偮偄偰側偳傪丄傢偐傝傗偡偔愢柧偝傟偰偄傑偟偨丅梊應偺偨傔偺悢抣僔儈儏儗乕僔儑儞偵偼丄弶婜忦審偺愝掕偑廳梫偱偁傝丄弶婜忦審偺岆嵎傪偱偒傞偩偗彫偝偔偡傞偨傔偵丄壗搙傕帪娫愊暘傪孞傝曉偡...偲偄偆偍榖偺拞偵丄旝暘曽掱幃偑搊応偟偰偄傑偟偨丅娾嶈愭惗偺偍榖傪捠偟偰丄揤婥梊曬偲悢妛偑寢傃偮偔偲偄偆偙偲傪夵傔偰幚姶偟傑偟偨丅

島墘偺奣棯偼丄墳梡悢妛楢実僼僅乕儔儉偺儁乕僕偵宖嵹偝傟偰偄傑偡丅

|

|

|

| 仭島巘偺娾嶈愭惗 | 仭巌夛偺旜敤愭惗 | |

|

|

|

|

||

| 仭敪昞拞偺夛応偺柾條 | ||

|

|

|

| 仭帺桼摙榑偺柾條 | ||

棟妛尋媶壢丒栻妛尋媶壢抝彈嫟摨嶲夋僙儈僫乕 乣戝妛堾偺偦偺愭乣

俀侽侽俉擭俉寧侾擔乮嬥乯 侾俁丗侽侽乣侾俆丗侽侽

夛応丗搶杒戝妛愳撪僉儍儞僷僗俙搹俁侽係

▓婎挷島墘▓

丒乽恑楬慖戰偦偺巚偄乿

媣曐偪偼傞乮嶰旽倀俥俰徹寯姅幃夛幮尋媶奐敪晹奐敪壽乛棟妛尋媶壢攷巑慜婜壽掱廋椆乯

丒乽尋媶偡傞擔忢乿

嵅摗桼壚乮棟妛尋媶壢攷巑屻婜壽掱嵼愋乯

▓榖戣採嫙▓

丒乽奀奜偱偺尋媶妶摦傪峫偊傞乿

懞忋桽巕乮棟妛尋媶壢崙嵺岎棳悇恑幒弝嫵庼乯

丒乽彈惈尋媶幰偺僉儍儕傾慖戰偲巟墖乿

媣棙旤榓乮摿掕椞堟尋媶悇恑僙儞僞乕彈惈尋媶幰堢惉巟墖悇恑幒彆庤乯

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 仧嫵怑堳丒妛惗崌傢偣偰俀俇柤偺嶲壛偑偁傝傑偟偨 | ||

壞媥傒戝妛扵専俀侽侽俉

俈寧俀俉擔乮寧乯丄揤暥妛愱峌巗愳棽嫵庼偺乽壞媥傒戝妛扵専俀侽侽俉—揤懱朷墦嬀偵傛傞塅拡扵専—乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅乽戝妛扵専乿偼丄壢妛偺柺敀偝丒妝偟偝傪懱尡偟偰傕傜偆偨傔偵丄搶杒戝妛偲愬戜巗嫵堢埾堳夛偑庡嵜偟偰偄傑偡丅崱擭偼丄愬戜巗撪偺拞妛惗係恖偑嶲壛偟傑偟偨丅

傑偢丄揤懱朷墦嬀傪嶌傞偙偲偵傛偭偰偦偺巇慻傒傪妛傃丄偦傟偐傜丄暔棟俙搹壆忋偵偁傞俆侾噋朷墦嬀傪憖嶌偟偰傕傜偆偲偄偆僾儘僌儔儉偩偭偨偺偱偡偑丄朷墦嬀偑俈乛俀係偺抧恔偱巚傢偸旐奞傪庴偗偨偨傔丄梊掕傪曄峏偟偰乽係師尦塅拡偺椃乿偵弌敪偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅偦偺屻丄嶌惉偟偨朷墦嬀傪帩偭偰壆忋偵峴偒丄撿嬌偵朷墦嬀傪偮偔傠偆偲偄偆巗愳愭惗偺僾儘僕僃僋僩偺朷墦嬀傪尒妛偟偰廔椆偟傑偟偨丅

巗愳棽愭惗偵幙栤

仧巗愳愭惗偑偙偺峴帠偵嫤椡偟偰偄傞偺偼偳偆偟偰偱偡偐丠仧

傕偲傕偲巕嫙偲壢妛偺榖傪偡傞偺偑岲偒偱偡偟丄戝妛偺幚尡幒傗愝旛傪梡偄偰丄 傕偺嶌傝傗幚尡偑懱尡偱偒傟偽偒偭偲僒僀僄儞僗傪恎嬤偵姶偠偰傕傜偊丄惗搆偺嫽枴傕桸偔偺偱偼側偄偐偲婜懸偟偰偄傞偐傜偱偡丅弌慜庼嬈偱偼側偐側偐偱偒側偄懱尡偱偡丅

仧姶憐傪偍婅偄偟傑偡仧

崱夞偼朷墦嬀偺尨棟傪曌嫮偡傞偨傔偵丄彫偝側孅愜朷墦嬀偺僉僢僩傪奆偱慻傒忋偘偰傒傑偟偨丅

乽偙傟偱惎傪尒傞偺偑妝偟傒偩丄儚僋儚僋偟偰偄傞乿側偳偺惡偑暦偐傟丄崱夞傕戝曄妝偟偔庼嬈偑偱偒傑偟偨丅偨偩丄壠偵帩偭偰婣偭偰丄惎傪

尒傞偙偲偑偱偒偨偐偳偆偐彮偟怱攝偟偰偄傑偡丅杮摉偼堦弿偵惎偺娤嶡偺曽朄傕曌嫮偱偒偨傜傛偄偺偱偡偑丅

傾儞働乕僩傪尒偰傕丄妝偟偐偭偨丄傛偔傢偐偭偨側偳偺姶憐偑偁偭偰丄揤暥妛偺偍傕偟傠偝偑彮偟偱傕姶偠偰傕傜偊偨偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄傑偡丅

|

|

|

| 仧尋媶幒傪尒妛丅撿嬌偺僪乕儉傆偠婎抧偱懴偊傜傟傞偺偐傪椻搥屔偵擖傟偰帋尡丅 | 仧愬戜巗嫵堢埾堳夛傛傝庯巪愢柧丅 | |

|

|

|

| 仧奐峑幃丅 | 仧巗愳愭惗偑朷墦嬀僉僢僩偺愢柧傪偟偰偄傑偡丅乮偡偛偔妝偟偦偆乯 | 仧朷墦嬀偵偼僈儕儗僆幃偲働僾儔乕幃偑偁偭偰丄僈儕儗僆幃偼憸傪斀懳偵寢傃傑偡丅 |

|

|

|

|

||

|

|

|

| 仧惢嶌拞偱偡丅庤嶌傝偺晹暘傪宱尡偟偰丄朷墦嬀偺尨棟傪抦偭偰梸偟偄偲巗愳愭惗丅 | ||

|

|

|

|

||

| 仧暔棟俙搹壆忋偺娤應僪乕儉偵偰丅 | ||

暔棟嶻妛楢実僼僅乕儔儉俀侽侽俉

俈寧俀俀擔乮壩乯丄悢棟壢妛婰擮娰偵偰乽暔棟嶻妛楢実僼僅乕儔儉俀侽侽俉乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅

壢妛媄弍偺崅搙側抦幆偲媄擻傪帩偭偨恖嵽偑傕偲傔傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨偑丄婇嬈偑媮傔傞恖嵽堢惉偑戝妛嫵堢偺応偱斀塮偝傟偰偄傞偲偼昁偢偟傕尵偊傑偣傫丅傑偨丄婇嬈懁偵偍偄偰傕愽嵼擻椡偺偁傞暔棟妛愱峌廋椆惗偺壙抣偑廫暘擣抦偝傟偰偄側偄偲偄偆尰忬偑偁傝傑偡丅偙偺僼僅乕儔儉偱偼丄婇嬈偺恖帠扴摉幰丄擔杮暔棟妛夛僉儍儕傾巟墖僙儞僞乕挿丄暔棟妛愱峌偺廇怑扴摉幰偲僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞傪峴偄丄婇嬈偲戝妛偑屳偄偺僯乕僘偲懚嵼堄幆傪擣幆偟崌偄丄傛傝傛偄僉儍儕傾僷僗傪採嫙偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰奐嵜偟偰偄傑偡丅俀夞栚偲側傞崱擭偼俋俇柤偺嶲壛幰偑偁傝丄戞堦晹偺屻敿偵偼妛惗婇嬈岎棳夛傕奐偐傟傑偟偨丅

仧廇怑扴摉偺暯嶳徦榊愭惗偺姶憐仧

婇嬈偑攷巑偺妛惗偵媮傔偰偄傞傕偺偼丄摿掕偺僗僉儖偱偼側偔丄堦偮偺暘栰傪怺偔孈傝壓偘偨宱尡傪帩偭偰壗帠偵傕僠儍儗儞僕偱偒傞擻椡偺傛偆偱偡丅 俀侽偐傜俁侽擭摥偔偙偲傪峫偊傞偲丄條乆側曄摦偵崌傢偣偰丄巇帠傗尋媶偺撪梕傪曄偊傜傟傞擻椡偼攷巑偺妛惗偵尷傜偢晄壜寚偩偲巚偄傑偡丅

仧暔棟嶻妛楢実僼僅乕儔儉幚峴埾堳偺杧揷徆姲愭惗偺姶憐仧

乮妛惗偑戝妛偐傜乯妉摼偟偨愱栧揑抦幆傪帺暘帺恎偱墳梡偡傞擻椡偑丄婇嬈偵偍偄偰傕廳梫偲側傞偲婜懸偟偰偍傝傑偡丅

婇嬈偺曽乆偺杮壒傕暦偗偰丄嫵堳丄妛惗偵傕戝偒側塭嬁傪梌偊偨偲峫偊偰偍傝傑偡丅傑偨丄婇嬈偺曽乆偵傕戝妛懁偺傾僺乕儖偑偱偒偰椙偐偭偨偺偱偼側偄偲巚偄傑偡丅偙偺傛偆側婡夛傪崱屻傕暔棟愱峌丄僌儘乕僶儖俠俷俤丄戝妛堾俧俹偱峴偭偰偄偗傟偽偄偄偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偍傝傑偡丅

|

|

|

| 仧慜敿偼丄奺婇嬈偺曽偐傜夛幮奣梫傗偳傫側恖嵽傪媮傔偰偄傞偐側偳傪徯夘偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅 | 仧憤崌巌夛偺愇尨愭惗偑僼僅乕儔儉偺栚揑側偳傪愢柧丅 | 仧桳攏懢岞巵乮傒偢傎忣曬憤尋乯 |

|

|

|

| 仧抮揷撝巕巵乮僌儘乕僶儖丒僯儏乕僋儕傾丒僼儏僄儖丒僕儍僷儞乯 | 仧棙崻愳晀巵乮俶俤俠僩乕僉儞尋媶奐敪杮晹乯 | 仧嵶尒榓旻巵乮擔棫惢嶌強拞墰尋媶強僫僲僄儗僋僩儘僯僋僗尋媶晹乯 |

|

|

|

| 仧埨揷棩晇巵乮僶乕僗忣曬壢妛尋媶強乯 | 仧廇怑扴摉偺暯嶳愭惗偐傜暔棟妛愱峌偺崱擭偺廇怑忬嫷偺愢柧 | 仧斅搶徆巕巵乮擔杮暔棟妛夛僉儍儕傾僙儞僞乕挿乯傛傝暔棟妛夛偺庢傝慻傒傪徯夘偟偰偄偨偩偒傑偟偨 |

|

|

|

|

||

| 仧屻敿偼丄乽暔棟弌恎幰偺巊偄摴乿丄乽婇嬈撪尋媶幰偺僉儍儕傾僷僗乿丄乽悢暔宯偲岺妛宯偺堘偄乿側偳偵偮偄偰僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞丅 | ||

|

|

|

| 仧乽悢暔宯偼偍嬥栕偗傪峫偊傞擻椡偑側偄丅摿偵暔棟偺恖偼丄偦傟傪亀傛偟亁偲峫偊偰偄傞傆偟偑偁傞乿偲偄偆堄尒傕丒丒丒丅 | 仧暵夛 | 仧岎棳夛偺柾條 |

棟妛晹丒棟妛尋媶壢帺廋夛庡嵜 戞俁夞價傾僈乕僨儞

丂俈寧俀俋擔乮壩乯丄侾俈丗俁侽乣侾俋丗俁侽丂棟栻怘摪慜徏椦峀応偵偰丄棟妛晹丒棟妛尋媶壢帺廋夛庡嵜偺戞俁夞價傾僈乕僨儞偑奐嵜偝傟傑偟偨丅

價傾僈乕僨儞幚峴埾堳挿偺怷岝抭愮乮暔棟妛壢1擭惗乯偝傫偵榖傪巉偄傑偟偨

丒幚峴埾堳偵偮偄偰

4寧偵帺廋夛偺埾堳偑慡堳擖傟懼傢偭偨偙偲傕偁傝丄崱夞偼丄怴儊儞僶乕偱幚峴埾堳夛傪慻怐偟丄怷岝偝傫偑埾堳挿傪偝傟傞偙偲偵側偭偨偦偆偱偡丅

丒奐嵜偺偨傔偺弨旛偵偮偄偰

弨旛偲偟偰偼丄僕儍僘尋傊偺弌墘埶棅丄惗嫤傊偺弌揦埶棅丄栻妛晹偲偺岎徛乮徏椦偼嫟桳抧側偨傔乯丄敪揹婡丒僽儖乕僔乕僩側偳偺挷払丄億僗僞乕嶌傝丄億僗僞乕揬傝側偳偑偁傝丄栶堳夛偼侾乣俀廡娫偵堦搙偔傜偄偺娫妘偱奐嵜偝傟偨偲偺偙偲偱偡丅

丒帺廋夛偺埾堳偵側偭偰偺姶憐 偵偮偄偰

帺廋夛偺埾堳偼丄僆儕僄儞僥乕僔儑儞帪側偳偵寛傑傞偦偆偱偡偑丄怷岝偝傫偼丄乽懠妛壢偺

愭攜傗愭惗偲恊偟偔側傟傞偺偱丄埾堳偵側偭偰傛偐偭偨乿偲尵偭偰偍傜傟傑偟偨丅

仏帺廋夛偺儂乕儉儁乕僕偼偙偪傜

|

|

|

| 仭帺廋夛埾堳偵傛傞弨旛 | 仭幣偑偒傟偄偵惍偊偰偁傝傑偟偨 | 仭妛桭夛儌僟儞僕儍僘尋媶夛偺墘憈 |

|

|

|

| 仭姡攖両両 | 仭壆戜偺慜偼忢偵戝峴楍偱偟偨 | 仭僽儖乕僔乕僩傕偍壴尒婥暘偱慺揋偱偡 |

|

|

|

戞俁俇夞搶杒戝妛僒僀僄儞僗僇僼僃乽庤嶌傝彫宆塹惎SPRITE—SAT偱塅拡棆偺撲偵敆傞乿

擔帪丗俀侽侽俉擭俈寧俀俆擔乮壩乯 侾俉丗侽侽乣侾俋丗係俆

夛応丗偣傫偩偄儊僨傿傾僥乕僋侾奒僆乕僾儞僗僋僄傾

島巘丗崅嫶岾峅島巘乮搶杒戝妛棟妛尋媶壢抧媴暔棟妛愱峌乯

俈寧俀俆擔乮壩乯丄偣傫偩偄儊僨傿傾僥乕僋侾奒僆乕僾儞僗僋僄傾偵偰丄戞36夞搶杒戝妛僒僀僄儞僗僇僼僃乽庤嶌傝彫宆塹惎SPRITE—SAT偱塅拡棆偺撲偵敆傞乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅島巘偼丄抧媴暔棟妛愱峌偺崅嫶岾峅島巘偱偟偨丅島墘偼丄乽塅拡偼偳偙偐傜丠乿乽棆偭偰偳傫側尰徾丠乿側偳偺崁栚偵偮偄偰丄奺僥乕僽儖偛偲偵榖偟崌偄丄堄尒傪傑偲傔偰敪昞偡傞丄慡堳嶲壛宆偺傕偺偱偟偨丅崅嫶愭惗偼丄島墘偺娫夛応拞傪堏摦偟偰丄嶲壛幰偺堄尒傪捈偵暦偄偰偍傜傟傑偟偨丅偦偺偨傔偐丄夛応慡懱偑榓婥偁偄偁偄偲偟偨暤埻婥偺丄傢偐傝傗偡偔偰妝偟偄島墘偱偟偨丅

|

|

|

| 仧SPRITE—SAT偺柾宆 | 仧僼傽僔儕僥乕僞乕偲偺儈乕僥傿儞僌 | 仧庴晅偱堸傒暔傪慖傋傑偡 |

|

|

|

| 仧島墘幰偺崅嫶岾峅愭惗 | 仧僥乕僽儖偛偲偵榖偟崌偄拞偱偡 | 仧巌夛偺懞揷岟愭惗 |

|

|

|

|

||

| 仧奐巒慜偺夛応偺條巕 | 仧偝傜偵傢偐傝傗偡偔愢柧拞偱偡 | |

|

|

|

| 仧嫟摨尋媶偺媑揷榓嵠愭惗 | 仧島墘廔椆屻傕幙栤偑懕偒傑偟偨 | 仧島墘廔椆屻偺庢嵽拞偺柾條 |

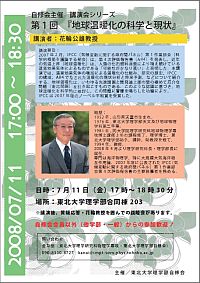

帺廋夛庡嵜丒島墘夛僔儕乕僘 戞堦夞 亀抧媴壏抔壔偺壢妛偲尰忬亁

俀侽侽俉擭俈寧侾侾擔乮嬥乯 侾俈丗侽侽乣侾俉丗俁侽

夛応丗棟妛憤崌搹俀奒 嫟捠島媊幒嘥 俀侽俁崋幒

俈寧侾侾擔乮嬥乯丄棟妛憤崌搹俀奒 嫟捠島媊幒嘥 俀侽俁崋幒偵偰帺廋夛庡嵜偺島墘夛僔儕乕僘偺戞侾夞栚亀抧媴壏抔壔偺壢妛偲尰忬亁偑奐嵜偝傟傑偟偨丅島巘偼丄棟妛尋媶壢挿丒棟妛晹挿壴椫岞梇嫵庼丅壴椫愭惗偺偛愱栧偼奀梞暔棟妛丄俀侽侽俈擭搙偵岞昞偝傟偨俬俹俠俠乮婥岓曄摦偵娭偡傞惌晎娫僷僱儖乯戞侾嶌嬈晹夛戞係師昡壙曬崘彂偺庡梫幏昅幰傪柋傔偰偄傑偡丅俀侽侽俈擭偺僲乕儀儖暯榓徿傪庴徿偟偨俬俹俠俠偺妶摦丄壏抔壔偑婲偙傞巇慻傒丄壏抔壔尋媶偺楌巎側偳偵偮偄偰暘偐傝堈偔偛島墘壓偝偄傑偟偨丅

愱峌傪墇偊偰條乆側棟妛偺暘栰傪懱姶偡傞偙偲偱丄堦斒嫵梴儗儀儖傪崅傔傞丅

峀偄帇揰偐傜懳徾傪棟妛偟丄僼傿乕僪僶僢僋偡傞偙偲偱丄奺乆偺尋媶偑傛傝朙偐偵側傞偒偭偐偗傪偮偔傞丅

偲偄偆栚揑偱丄帺廋夛偑婇夋偟偨傕偺偱偡丅栺俇侽柤偺嶲壛幰偑偁傝傑偟偨丅

“傢偐傝傗偡偔嫽枴怺偄榖偱丄壗搙暦偄偰傕偁偒傑偣傫丅帺暘偱偱偒傞壏抔壔懳嶔傪偟偰偄偔偲偲傕偵丄傕偭偲偄傠偄傠曌嫮偟偨偄偲巚偄傑偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅”

“屄恖揑偵娭怱偺偁傞僥乕儅偺島墘偩偭偨偺偱丄偲偰傕桳堄媊偩偭偨丅乪島墘乫偲暦偔偲愱栧揑側榖偑懡偄偲巚偆偺偱丄側偐側偐帺暘偺愱栧奜偺島墘偵嶲壛偡傞婥偵側傜側偐偭偨偑丄崱夞偺傛偆側扤偵偱傕傢偐傝傗偡偄島墘側傜崱屻傕嶲壛偟偰傒偨偄偲巚偆傛偆偵側偭偨丅”

偲偄偆姶憐偑婑偣傜傟傑偟偨丅仺傾儞働乕僩寢壥乮俹俢俥乯

|

|

|

| 仧帺廋夛堳埲奜偺嶲壛傕偁傝傑偟偨 | 仧庢傝傑偲傔栶偺嬥堜偝傫 | 仧島墘夛偺庯巪偺愢柧 |

|

|

|

|

||

| 仧島墘偺柾條丗俬俹俠俠偺幏昅幰偵側偭偨宱堒側偳傕偍榖偟壓偝偄傑偟偨丅 | ||

|

|

|

| 仧幙媈墳摎 | 仧偍旀傟條偱偟偨 | |

娾庤丒媨忛撪棨抧恔偵娭偡傞僔儞億僕儏僂儉—侾儢寧屻偵暘偐偭偰偒偨偙偲

擔帪丗俀侽侽俉擭俈寧侾係擔乮寧乯 侾俁丗侽侽乣侾俈丗俁侽

夛応丗岺妛晹惵梩婰擮夛娰係奒戝尋廋幒

庡嵜丗搶杒戝妛杊嵭壢妛嫆揰僌儖乕僾

僌儘乕僶儖COE乮曄摦抧媴榝惎妛偺憤崌嫵堢嫆揰乯

岺妛尋媶壢晬懏嵭奞惂屼尋媶僙儞僞乕

娾庤丒媨忛撪棨抧恔敪惗偐傜1儢寧屻偺7寧14擔丄搶杒戝妛岺妛晹惵梩婰擮夛娰偱丄乽娾庤丒媨忛撪棨抧恔偵娭偡傞僔儞億僕儏僂儉—1偐寧屻偵傢偐偭偰偒偨偙偲—乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅抧恔偑婲偙偭偰傑偩1儢寧偁傑傝偱偡偑丆搶杒戝妛偍傛傃懠戝妛婡娭偺尋媶幰偑廤偄丆4帪娫敿偱22審偺嵟怴偺尋媶惉壥偑敪昞偝傟傑偟偨丅抧恔捈屻偐傜幚巤偝傟偨挷嵏尋媶偵傛傝柧傜偐偵偝傟偨崱夞偺抧恔憸傗抧恔嵭奞偺曬崘丆崱屻偺尭嵭傊偺壽戣側偳偵偮偄偰丆曬崘偲妶敪側媍榑偑岎傢偝傟傑偟偨丏傑偨丆180恖傪挻偊傞嶲壛幰偑棃応偟丆抧恔偵懳偡傞娭怱偺崅偝偑巉偊傑偟偨丏

僾儘僌儔儉傗攝晍帒椏側偳丄徻偟偔偼丄“2008擭6寧14擔丂娾庤丒媨忛撪棨抧恔嵭奞偺儁乕僕”乮娾庤丒媨忛撪棨抧恔挷嵏尋媶僌儖乕僾乯偵宖嵹偝傟偰偄傑偡丅

|

|

|

| 仧戙昞幰偱丄慜敿巌夛偺崱懞愭惗 | 仧屻敿巌夛偺墇懞愭惗 | |

|

|

|

|

||

| 仧奐巒慜偺夛応偺柾條 | 仧抧恔偺敪惗婡峔偵偮偄偰敪昞偝傟偨丄奀栰嫵庼乮抧恔丒暚壩梊抦尋媶娤應僙儞僞乕乯 | |

|

|

|

|

|

|

| 仧抧恔偵敽偆抧壓悈丒壏愹偺曄摦偵偮偄偰敪昞偝傟偨丄戝捨嫵庼乮抧妛愱峌乯 | 仧抧昞抧恔抐憌挷嵏偵偮偄偰敪昞偝傟偨丄崱愹嫵庼乮抧妛愱峌乯 | 仧悈幙墭戺儕僗僋昡壙僔僗僥儉偵偮偄偰敪昞偝傟偨丄嶳揷尋媶堳乮抧妛愱峌乯 |

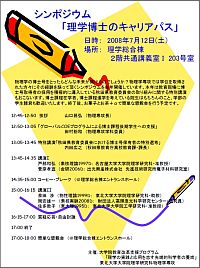

僔儞億僕僂儉乽棟妛攷巑偺僉儍儕傾僷僗

俀侽侽俉擭俈寧侾俀擔乮搚乯 侾俀丗係俆乣侾俉丗侽侽

夛応丗棟妛憤崌搹俀奒 嫟捠島媊幒嘥 俀侽俁崋幒

丂俈寧侾俀擔乮搚乯丄僔儞億僕僂儉乽棟妛攷巑偺僉儍儕傾僷僗乿偑棟妛憤崌搹俀奒嫟捠島媊幒嘥俀侽俁崋幒偱奐嵜偝傟傑偟偨丅

暔棟妛偺攷巑崋傪偲偭偨傜偳傫側枹棃偑奐偗傞偺偱偟傚偆偐丠攷巑崋傪偲偭偨曽偺懱尡択傪暦偔偙偲偵傛傝丄彨棃偺嬶懱揑側僀儊乕僕傪帩偭偰傕傜偆偨傔丄戝妛堾嫵堢巟墖僾儘僌儔儉乽棟妛偺幚慔偲墳梡傪巙偡愭抂揑壢妛幰偺梴惉乿偲暔棟妛愱峌偑婇夋奐嵜偟傑偟偨丅

暔棟妛愱峌偱偼俀侽侽俆擭傛傝僔儞億僕僂儉乽棟妛攷巑偺僉儍儕傾僷僗乿傪奐嵜偟偰偍傝丄崱擭偼嫵堢尰応偵攷巑崋庢摼幰偺嵦梡傪愊嬌揑偵摫擖偟偰偄傞廐揷導嫵堢埾堳夛偺庢傝慻傒傪撪揷峀擵偝傫偵摿暿島墘偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅嫵堢偼弌岥偺侾偮偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄埬奜嫵堢偺嵦梡偺宍懺側偳傪傛偔抦傜側偄偲偄偆偙偲傕偁偭偰偙偺僥乕儅傪慖傫偩偲偺偙偲偱偡丅

戝妛摍偺尋媶怑偵廇偄偨恖偺億僗僪僋尋媶堳帪戙偺榖傗婇嬈偵廇怑偟偨恖偺廇怑妶摦偺榖側偳俆恖偺曽偑偦傟偧傟偺宱尡傪島墘偟偰壓偝偄傑偟偨丅

嶲壛偟偨妛惗偵榖傪暦偔偲丄廇怑偺榖偼偁傑傝偵恎嬤偡偓偰愭攜偵暦偒偯傜偄偺偱偙偆偄偆婡夛偑偁偭偰椙偐偭偨偲偄偆姶憐偱偟偨丅

廇怑僈僀僟儞僗側偳偱偼愭攜偵榖偟傪暦偔偲偄偆偺偼揝懃偵側偭偰偄傑偡偑丄偦偆偄偆偙偲偑擄偟偄妛惗傕偄傞傛偆偱偡丅傑偨丄惉岟偟偨椺偩偗偱偼側偔幐攕偟偨晹暘傪傕偭偲徻偟偔抦傝偨偐偭偨偲偄偆堄尒傕暦偐傟傑偟偨丅

暔棟妛愱峌偺僉儍儕傾僷僗埾堳偱偁傝丄憤崌巌夛傪柋傔偨愇尨徠栫愭惗偵幙栤

仧僔儞億僕僂儉偺栚揑傪嫵偊偰壓偝偄仧

暔棟妛愱峌偱攷巑崋傪偲偭偨曽偺懱尡択傪暦偔偙偲偵傛傝丄彨棃偺嬶懱揑側僀儊乕僕傪帩偭偰傕傜偆偨傔偵峴側偭偰偄傑偡丅

崱擭偼攷巑崋傪帩偭偨恖偵嫵怑柶嫋側偟偱傕嫵堳偲側傞摴傪奐偄偰偄傞丄廐揷導嫵堢埾堳夛偺曽偺摿暿島墘傕峴偄傑偟偨丅

仧嶲壛恖悢偼偳傟偖傜偄偱偟偨偐丠仧

嶲壛幰柤曤偵傛傞偲係俀柤偱偡偑丄幚嵺偵偼婰挔偣偢偵嶲壛偟偰偄傞恖偑偄偨傛偆偱丄搑拞偺弌擖傝傪娷傔傞偲丄俇侽柤掱搙偐偲巚偄傑偡丅

仧崱擭偱係夞栚傪悢偊傞偦偆偱偡偑丄埲慜偵斾傋偰孹岦偑曄傢偭偰偒偰偄傞偲偄偆偙偲偼偁傝傑偡偐丠仧

崱擭偼愰揱偺岠壥偐丄妛晹妛惗丄懠愱峌偺曽偺嶲壛偑偁傝傑偟偨丅崱夞偼嵟屻偵彈惈弝嫵庼傪悩偊偰丄傕偆彮偟彈惈偺嶲壛傪婜懸偟偰偄偨偺偱偡偑丄悢偑彮側偔巆擮偱偟偨丅

仧傾儞働乕僩偱梫朷偺偁偭偨撪梕偵偮偄偰島墘傪偍婅偄偟偨偲巉偄傑偟偨偑丄嬶懱揑偵偳偺傛偆側梫朷偩偭偨偺偱偡偐丠傑偨丄崱夞偼偳偺傛偆側梫朷偑偁傝傑偟偨偐丠仧

寢崶偺榖丅億僗僪僋偺惗妶丅彈惈偺恑妛側偳偺梫朷偵娭偟偰偼丄崱夞偺島墘幰偼摎偊偰偄偨偩偗傑偟偨丅

崱夞偁偭偨梫朷偲偟偰偼丄僪僋僞乕偵恑妛偟偰屻夨偟偨恖偺榖丄廋巑偱廇怑偟偨恖偺僉儍儕傾僷僗側偳偑偁傝傑偟偨丅傑偨丄傕偆彮偟婇嬈偺尋媶幰偺榖偑暦偒偨偄偲偺梫朷傕偁傝傑偟偨丅

仧愇尨愭惗偺姶憐傪暦偐偣偰壓偝偄仧

戝妛堾偺庡梫傾僂僩僾僢僩偱偁傞攷巑偺條乆側僉儍儕傾傪偙偺係擭娫偺僔儞億僕僂儉偱暦偔婡夛偑偁傝丄戝曄曌嫮偵側傝傑偟偨丅

崱夞暋悢偺梫朷偑偁偭偨丄廋巑懖偺僉儍儕傾僷僗偵偮偄偰傕丄崱屻偼庢傝忋偘傞偙偲傪専摙偟偨偄偲巚偄傑偡丅

|

|

|

| 仧憤崌巌夛偺愇尨愭惗 | 仧嶳岥愱峌挿傛傝奐夛偺垾嶢 | 仧揷懞愭惗乽僌儘乕僶儖俠俷俤僾儘僌儔儉偵傛傞攷巑壽掱屻婜妛惗傊偺巟墖乿 |

|

|

|

| 仧栺俇侽柤偺嶲壛幰 | 仧廇怑扴摉偺暯嶳愭惗 | 仧廐揷導嫵堢挕 撪揷峀擵偝傫 |

|

|

|

|

||

| 仧屗晹榓峅偝傫乽懖嬈屻偺奀奜億僗僪僋尋媶堳偲偟偰偺惗妶乮懖嬈屻侾侽擭娫偺奀奜偱偺宱尡偐傜乯乿 | ||

|

|

|

| 仧悰尨岶媂偝傫乽壔妛夛幮偵偍偗傞暔棟宯尋媶幰偺栶妱—壔妛偲暔棟尋媶幰偑嫤椡偟偰戱偔墳梡偺悽奅—乿 | ||

|

|

|

| 仧僐乕僸乕丒僽儗乕僋 | 仧愹揷徛偝傫乽攷巑壽掱偲偦偺屻丗巹偺宱尡偲婔偮偐偺傾僪僶僀僗乿 | |

|

|

|

| 仧壀埨梇堦偝傫乽攷巑崋偼尋媶怑傊偺僷僗億乕僩乿 | 仧嵅懡嫵巕偝傫乽僒僀僄儞僗偵実傢傞傛傠偙傃乿 | 仧幙媈墳摎丒帺桼摙榑偺巌夛攱栰愭惗 |

|

|

|

|

||

|

|

|

| 仧僄儞僩儔儞僗儂乕儖偵偰崸恊夛丗偍旀傟條偱偟偨 | ||

抧媴暔棟妛偺枺椡乽榝惎偺乽戝婥乿傊挧傓—搶杒戝偺懢梲宯扵嵏丗乽偙傟傑偱乿偲乽偙傟偐傜乿—乿

擔帪丗俀侽侽俉擭俈寧俈擔乮寧乯 侾俇丗俁侽乣侾俈丗俆侽

夛応丗愳撪杒僉儍儞僷僗 A俁侽俆崋幒

島巘丗妢塇峃惓嫵庼(搶杒戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢抧媴暔棟妛愱峌丒懢梲榝惎娫嬻娫宯[C椞堟])

乽抧媴暔棟妛偺枺椡乿偼丄乽抧媴暔棟妛乿偺嵟愭抂偺枺椡傪庒偄妛惗曽偵揱偊傞傋偔丄塅拡抧媴暔棟妛壢•抧媴暔棟妛僐乕僗偑婇夋偟偰偄傞島墘夛偱偡丅崱夞偼嶐擭偺侾丄俀夞偵懕偄偰偺戞俁夞栚偱丄墘戣偼乽榝惎偺乽戝婥乿傊挧傓—搶杒戝偺懢梲宯扵嵏丗乽偙傟傑偱乿偲乽偙傟偐傜乿—乿丄島巘偼妢塇峃惓愭惗偱偟偨丅妛晹侾•俀擭惗岦偗偺島墘夛偲偄偆偙偲偱丄愳撪僉儍儞僷僗偱峴傢傟偰偄傑偡丅島墘夛偼丄弌惾幰慡堳偺帺屓徯夘偐傜巒傑傝傑偟偨丅崱夞偺嶲壛幰偼丄暔棟宯偺俀擭惗丄抧媴壢妛宯偺侾•俀擭惗偑戝晹暘傪愯傔偰偄傑偟偨丅 島墘屻偺幙栤偺帪娫偵偼丄椉愭惗曽偑偳偺傛偆側偒偭偐偗偱丄偙偺暘栰傪愱栧偵偟偰偍傜傟傞偺偐側偳丄庼嬈偱偼側偐側偐暦偔偙偲偺偱偒側偄婱廳側偍榖傪暦偔偙偲偑偱偒傑偟偨丅

|

|

|

| 仧僾儘僕僃僋僞乕傪弨旛拞偱偡 | 仧巌夛傪偝傟偨壀栰愭惗 | 仧杮擔偺島巘偺妢塇愭惗 |

|

|

|

仧偐側傝擬怱偵暦偒擖偭偰偄傞奆條 |

仧懢梲宯偼乽挱傔傞乿乽峫偊傞乿偩偗偺墦偄懚嵼偱偼側偔丄乽峴偭偰挷傋傞乿懳徾 | |

|

|

|

| 仧幙栤拞偱偡 | 仧椉愭惗偲傕丄偲偰傕挌擩偵幙栤偵摎偊偰偔偩偝偭偰偄傑偟偨 |

|

暔棟壢妛偺嵟慜慄乽挻尫棟榑偲偼壗偐丠—検巕榑偲堦斒憡懳惈棟榑偺摑堦偵岦偗偰—乿

俀侽侽俉擭俈寧係擔乮嬥乯 侾俈丗侽侽乣侾俉丗俁侽

夛応丗暔棟俛搹俁奒 俁侽侾崋幒

島巘丗搶嫗戝妛戝妛堾憤崌暥壔尋媶壢丒嫵梴妛晹峀堟壢妛愱峌 暷扟柉柧嫵庼

俈寧係擔丄暔棟壢妛偺嵟慜慄慜婜嵟廔夞偲側傞暷扟柉柧愭惗偺島墘夛偑奐嵜偝傟傑偟偨丅挻尫棟榑偲偼偳偆偄偆偙偲傪栚巜偟偰偄偰丄偳偆偄偆尰忬偵偁傞偺偐傪拞怱偵偛島墘壓偝偄傑偟偨丅崅峑惗傕嶲壛偡傞偲暦偐傟偨暷扟愭惗偼丄乽暔棟妛偺柺敀偝偭偰壗偩傠偆偐丠乿偐傜乽尫棟榑偺楌巎乿偺榖傑偱暘偐傝堈偔偍榖偟偟偰壓偝偄傑偟偨丅

堦斒憡懳惈棟榑偲検巕椡妛偲偄偆傆偨偮偺婎杮揑側朄懃偼丄摨帪偵揔梡偡傞偙偲偑偱偒傑偣傫丅挻尫棟榑偼丄検巕椡妛偲廳椡傪摑堦揑偵埖偆媶嬌偺棟榑偱偼側偄偐偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅廳椡傪娷傓摑堦棟榑偺岓曗偲偟偰偺尫偺敪尒偼嬼慠偱偟偨丅偟偐偟丄尫棟榑偑夝柧偝傟傞偵偮傟丄検巕応棟榑偺奼挘偲偟偰

偒傢傔偰帺慠偱丄偙傟傑偱応偺棟榑偺榞撪偱峫偊傜傟偰偒偨條乆側摑堦偺傾僀僨傾偑尫—俢僽儗乕儞傪捠偠偰偮側偑傝丄梊憐傕偱偒側偐偭偨慡偔怴偨側揥朷偑奐偐傟偰偄傞偦偆偱偡丅

柸懞愭惗偺乽俁侽擭埲忋尫棟榑傪尋媶偝傟偰偄偰堦斣嬃偄偨偙偲偼壗偱偡偐丠乿偲偄偆幙栤偵乽俢僽儗乕儞乿偵僀儞僷僋僩傪庴偗偨偲暷扟愭惗偼摎偊偰偄傑偟偨丅

|

|

|

| 仧島墘偑巒傑傞慜偺偍拑夛 | 仧暷扟愭惗偵幙栤偡傞晲揷愭惗 | 仧崱夞丄柸懞愭惗偑巌夛傪柋傔傑偟偨 |

|

|

|

|

||

| 仧島墘偺柾條 | 仧暔棟偺婎杮偺俁偮偺掕悢傪娷傓偺偼挻尫棟榑埲奜偁傝傑偣傫 | |

|

|

|

| 仧幙媈墳摎 | 仧偍旀傟條偱偟偨 | |

俶俫俲乽傾僀儞僔儏僞僀儞偺娽 乛偟傖傏傫嬍乿庢嵽

俶俫俲 俛俽僴僀價僕儑儞

俀侽侽俉擭俈寧俀俋擔乮壩乯丂侾俋丗侽侽乣侾俋丗係俆曻憲梊掕

崱夞偺僥乕儅偼乽僔儍儃儞嬍乿偲偄偆偙偲偱丄抧妛愱峌捤杮彑抝嫵庼偺偲偙傠偵乽柍廳椡嬻娫偱偼僔儍儃儞嬍偼偳偆妱傟傞偺偐乿傪庢嵽偵偒傑偟偨丅塅拡峲嬻尋媶奐敪婡峔偺岞曞偵丄婎慴僛儈乽柍廳椡偺悽奅乿乮捤杮彑抝嫵庼丄扴摉乯傪俀侽侽俇擭偵庴島偟偨妛晹俀擭惗偑墳曞偟偰嵦戰偝傟偨僥乕儅偱偡丅柤屆壆嬻峘偐傜憃敪僕僃僢僩婡偺婡撪偱柍廳椡忬懺傪嶌傝丄幚尡傪峴偄傑偟偨丅

抧忋偱偼忋偐傜妱傟傞僔儍儃儞嬍偼丄偳偺傛偆偵妱傟傞偐曻憲傪僠僃僢僋偟偰傒傛偆丅僔儍儃儞枌傪偮偔傞奅柺妶惈嵻偼柍廳椡偱俀師尦偺寢徎偲側傞傛偆攝楍偟偰偄傞偙偲偑悇嶡偱偒傑偡丅

|

|

|

|

|

|

搶杒楌巎攷暔娰丒乽敪柧墹僄僕僜儞揥乿

2008擭6寧12擔偵丄媨忛導懡夑忛巗崅嶈偵偁傞搶杒楌巎攷暔娰丒摿暿揥丗敪柧墹僄僕僜儞揥偵峴偭偰偒傑偟偨丅僄僕僜儞揥

乽懱尡僐乕僫乕乿偺儃儔儞僥傿傾夝愢堳傪偝傟偰偄偨拞郪廳岤愭惗乮岺妛尋媶壢憂憿岺妛僙儞僞乕慜暃僙儞僞乕挿乯偵丄揹抮丒

僶僀儊僞儖•儊僢僉偺巇慻傒偵偮偄偰嫵偊偰偄偨偩偒傑偟偨丅

彫拞妛惗偺帪偵丄偙偺傛偆側妝偟偄壢妛偲弌夛偊傞偲傛偄偱偡偹両(偲巚偄傑偟偨丅)

懱尡僐乕僫乕偼丄拁壒婍丒僼傿儔儊儞僩丒塮夋丒揹抮偺4僐乕僫乕偁傝傑偟偨丅暵娰傑偱偁傑傝帪娫偑側偐偭偨偨傔丄崱夞偼揹抮僐乕僫乕傪懱尡偟傑偟偨丅揹抮偺僐乕僫乕偵偼丄11墌揹抮丒墧拁揹抮丒墧昅揹抮丒僶僀儊僞儖丒儊僢僉側偳偑偁傝傑偟偨丅撪梕偼崅峑偺壔妛傪巚偄弌偡傕偺偱偟偨偑丄恎嬤側暔偱嶌惉偟偨憰抲偲傢偐傝堈偄愢柧偵傛傝丄彫妛惗偐傜戝恖傑偱丄壢妛偺晄巚媍傪懱尡偱偒傞妝偟偄僐乕僫乕偩偲巚偄傑偟偨丅

|

|

|

| 1丗棸巁摵偺梟塼偵摵慄偲僛儉僋儕僢僾傪擖傟丄偦傟偧傟傪慄偱敪揹婡偵偮側偓傑偡 | 2丗敪揹婡乮庤偱夞偡僞僀僾偱丄100墌嬒堦偱攧偭偰偄傞偙偲傕偁傝傑偡乯傪40夞掱備偭偔傝夞偟傑偡丅 | 3丗僛儉僋儕僢僾偺昞柺偵摵偺儊僢僉偑両 |

|

|

|

| 仭墧昅揹抮嶌惉拞 | 仭僶僀儊僞儖偺娙堈僒乕儌僗僞僢僩 | 仭媩偓傝敪揹婡乮堷偔丒墴偡偱+-偑岎戙) |

|

|

|

|

||

仧2杮偺墧昅偺愭偐傜巁慺偲悈慺偺婥懱偑敪惗偟偰偄傑偡 |

仧敪柧墹僄僕僜儞揥丒婰擮嶣塭拞 | |

暔棟壢妛偺嵟慜慄乽怴偟偄僫僲僗働乕儖NMR偲敿摫懱暔棟乿

擔帪丗俀侽侽俉擭俇寧侾俁擔乮嬥乯 侾俈丗侽侽乣侾俉丗侽侽

夛応丗暔棟俛搹俁奒 俁侽侾崋幒

島巘丗暯嶳徦榊 巵 (搶杒戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢暔棟妛愱峌嫵庼)

| 仧暔棟壢妛偺嵟慜慄丒慜婜偺2夞栚偼丄暔棟妛愱峌丒検巕揱摫暔惈尋媶幒偺暯嶳徦榊愭惗偱偟偨丅 | ||

| 検巕揱摫暔惈尋媶幒偼丄NTT暔惈壢妛婎慴尋媶強偲嫟摨尋媶傪偟側偑傜丄GaAs偺検巕峔憿側偳丄怴偟偄暔惈尋媶偵挧愴偟偰偄傞偦偆偱偡丅暯嶳愭惗偺島墘偼丄惗妶偵枾拝偟偨椺戣傗丄愱栧奜偺恖偺偨傔偵偍傝崬傑傟偨愢柧側偳丄擄偟偄尋媶傪恎嬤偵姶偠傜傟傞嫽枴怺偄傕偺偱偟偨丅嵟屻偵丄乽帺暘偨偪偼丄椙偄傕偺偑側偄偲椙偄幚尡偑偱偒側偄...庒偄恖偨偪偵偼丄傕偺傪嶌偭偰偄傞恖偵懳偡傞懜宧偺擮傪朰傟側偄偱梸偟偄乿偲嫮挷偝傟偰偄傑偟偨丅 | ||

|

|

|

仧崸恊夛偺柾條 乮偍拑傪曅庤偵偟偨恖乆偱戝崿嶨偟偰偄傑偟偨丅乯 |

||

|

|

|

| 仧崸恊夛帪偺夛応偺拞乮弨旛枩抂偱偡乯 | 仧奐巒10暘慜偺島媊幒乮偙偺屻枮堳偵乯 | 仧巌夛偺釼摗愭惗 |

|

|

|

| 仧島墘傪奐巒偝傟偨暯嶳愭惗 | 仧妀僗僺儞偼枺椡揑側検巕價僢僩偱... | 仧榖偵暦偒擖偭偰偄傞奆條 |

|

|

|

|

||

仧偨偔偝傫偺幙栤偑婑偣傜傟偰偄傑偟偨 |

||

|

|

|

暔棟壢妛偺嵟慜慄乽僫僲僇乕儃儞壢妛偺恑揥—崟偄僗僗偺旈枾—乿

擔帪丗俀侽侽俉擭俆寧俁侽擔乮嬥乯 侾俈丗侽侽乣侾俉丗侽侽

夛応丗暔棟俛搹俁奒 俁侽侾崋幒

島巘丗幝尨媣揟 巵 (柤屆壆戝妛崅摍尋媶堾嫵庼丒戝妛堾棟妛尋媶壢暔幙棟妛愱峌嫵庼)

暔棟妛愱峌偱偼丄愱峌偺岞幃僙儈僫乕偲偟偰擭俇夞丄暔棟壢妛偺嵟慜慄傪丄堦斒岦偗乮崅峑惗埲忋丄妛晹丄戝妛堾惗丄嫵堳乯偵峴偭偰偄傑偡丅偦偺俀侽侽俉擭搙慜婜戞侾夞栚偼丄僼儔乕儗儞丄僫僲僠儏乕僽偺尋媶偱嵟傕桳柤側幝尨媣揟愭惗傪偍彽偒偟傑偟偨丅 係寧俀俆擔丄偣傫偩偄儊僨傿傾僥乕僋偵偰丄暔棟壢妛偺嵟慜慄偺扴摉埾堳偱傕偁傞釼摗棟堦榊愭惗偺搶杒戝妛僒僀僄儞僗僇僼僃偑奐嵜偝傟傑偟偨丅偦偺帪丄幙栤傪偟偨曽傊幝尨愭惗偺乽僫僲僇乕儃儞偺壢妛乿偲偄偆杮傪僾儗僛儞僩偟偰偄傑偟偨丅晛抜丄堦斒偺棃応幰偺巔偼偁傑傝尒偐偗側偄偺偱偡偑丄僒僀僄儞僗僇僼僃岠壥偱偟傚偆偐丄戝惃偺棃応偑偁傝傑偟偨丅

僫僲僇乕儃儞偲偼壗偐傪僫僲僥僋僲儘僕乕偺恑揥偲偁傢偣偰偛島墘壓偝偄傑偟偨丅

嶐擭丄幝尨愭惗偑杮傪敪峴偟偨偲偒偵乽崟偄僗僗偺旈枾乿偲偄偆暃戣傪巊偍偆偲偟偨傜丄曇廤幰偵媝壓偝傟偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅偱傕丄偙偺暃戣偑旕忢偵婥偵擖偭偰偄偨偺偱丄暔棟壢妛偺嵟慜慄偺島墘僞僀僩儖偵巊偭偨偦偆偱偡丅

乽僫僲僥僋僲儘僕乕偼擔杮乿偲偄偆偙偲偑崱夞偺島墘偺儊僀儞僥乕儅丅

僼儔乕儗儞傕僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽傕丄僩儔僢僋僟僂儞偡傞偲偡傋偰忋揷椙擇愭惗偵峴偒拝偒丄挻旝棻巕丄僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽偺僉乕僷乕僜儞偱偁傞偲愭惗偼峫偊偰偄傞偦偆偱偡丅

幝尨愭惗偑偁傑傝偵傕忋揷愭惗偺偙偲傪島墘偱偍偭偟傖傞偺偱丄忋揷愭惗偺偍懛偝傫偑枹敪昞偺僨乕僞傪壓偝偭偨偦偆偱偡丅偦偺拞偐傜乽愴拞偺擔婰彺乿傪偛徯夘壓偝偄傑偟偨丅侾俋係係擭偺悽奅弶傔偰偺挻旝棻巕幚尡偺婰弎側偳偼丄偲偰傕嫽枴怺偐偭偨偱偡丅

|

|

|

仧島墘偑巒傑傞慜偵儘價乕偱崸恊夛丅僀僨傾儖僗僞乕幮偺揥帵傕丅 |

||

|

|

|

|

||

| 仧幝尨愭惗偺徯夘傪偡傞釼摗愭惗丅 | 仧乽僫僲僥僋僲儘僕乕偼擔杮偱偡乿偲椡嫮偔岅傞幝尨愭惗丅 |

|

|

|

|

|

||

仧僫僲僇乕儃儞偺榖偐傜搾愳廏庽偵摬傟偨愭惗偺崅峑帪戙偺偍榖偟傑偱丅 |

||

|

|

|

仧偨偔偝傫偺幙栤偑婑偣傜傟傑偟偨丅 |

||

乽媬柦島廗乿

仭俇寧係擔乮悈乯侾俁丗俁侽乣侾俇丗俁侽丂憤崌搹俀奒僄儞僩儔儞僗儂乕儖

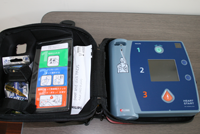

庡嵜丗埨慡塹惗娗棟幒

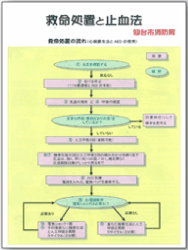

仛嵍偺夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲丄帒椏乽媬柦張抲偲巭寣朄乿(PDF)偑尒傜傟傑偡

崱擭偱3夞栚偺媬柦島廗夛偑俇寧係擔偵奐偐傟丄係1柤偺嫵怑堳偑怱攛慼惗朄丄

AED偺巊梡曽朄偵偮偄偰妛傃傑偟偨丅

仧島廗偼丄DVD島廗丄怱攛慼惗朄偺幚墘巜摫丄幚媄島廗丄AED偺巊梡曽朄偺愢

柧丄AED偲怱攛慼惗朄傪慻傒崌傢偣偨幚媄島廗偺弴偱峴傢傟傑偟偨丅

偄偞偲偄偆帪偺偨傔偵...擔崰偺旛偊偑戝愗偱偡両恎嬤偱奐嵜偝傟傞丄偙偺傛偆側島

廗夛偵丄嶲壛偝傟偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丠 乮偤傂乯

|

|

|

| 仭1丗斀墳妋擣丄2丗彆偗傪屇傇乮119捠曬偲AED偺庤攝乯 | 仭3丗婥摴妋曐偲屇媧偺妋擣 | 仭4丗恖岺屇媧2夞 |

|

|

|

| 仭5丗嫻崪埑敆30夞 | 仭6丗恖岺屇媧2夞偲嫻崪埑敆30夞傪孞傝曉偟傑偡 | 仧怱攛慼惗朄乕幚墘巜摫偺屻丄幚媄島廗仾 |

|

|

|

|

|

|

仧怱攛慼惗朄偲AED偺椉曽傪慻傒崌傢偣偨幚媄島廗乮AED憖嶌偼丄AED偺壒惡偵廬偄傑偡乯 |

|

|

|

| 仭憤崌搹2奒僄儞僩儔儞僗儂乕儖偵愝抲偝傟偰偄傞AED | 仭AED働乕僗 | 仭働乕僗偺拞偵偼丄AED杮懱偺懠偵丄偼偝傒傗偐傒偦傝摍偑擖偭偰偄傑偡 |

戞俁俁夞搶杒戝妛僒僀僄儞僗僇僼僃乽僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽偺壢妛偵傛偆偙偦乣墌摏宍暔幙偺敪尒偲巊偄曽乣乿

俀侽侽俉擭係寧俀俆擔乮嬥乯丄偣傫偩偄儊僨傿傾僥乕僋侾俥 僆乕僾儞僗僋僄傾偵偰丄崱擭搙戞侾夞栚偺搶杒戝妛僒僀僄儞僗僇僼僃乽僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽偺壢妛偵傛偆偙偦乣墌摏宍暔幙偺敪尒偲巊偄曽乣乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅島巘偼暔棟妛愱峌偺嵵摗棟堦榊嫵庼偱偟偨丅愱栧埲奜偺恖偵傕棟夝偱偒傞傛偆偵乽僫僲偺悽奅乿丄乽俆妏宍偺旈枾乿丄乽僫僲僠儏乕僽偺宍乿丄乽僫僲僠儏乕僽偺墳梡乿偲係偮偵暘偗偰島墘偟偰偔偩偝偄傑偟偨丅側偐偱傕丄僫僲僠儏乕僽傪嶌偭偰傒傞偲偄偆僐乕僫乕偼丄帺嶌偺僫僲僠儏乕僽偺柾條偑傄偭偨傝廳側傞偙偲偑幚姶偱偒偰奺僥乕僽儖惙傝忋偑傝傑偟偨丅嵟愭抂偺壢妛偑恎嬤側嵽椏偱姶偠偲傟傞柺敀偄婇夋偱偟偨丅傑偨丄幙栤傪偟偨恖偵僾儗僛儞僩偑偁偭偨傝偲條乆側岺晇偑偁傝丄妝偟偄僒僀僄儞僗僇僼僃偵側傝傑偟偨丅

|

|

|

| 仧僥乕僽儖丒堉巕偺僙僢僥傿儞僌丄恑峴僠僃僢僋丄僼傽僔儕僥乕僞乕偺儈乕僥傿儞僌丄揥帵偺弨旛側偳僠乕儉儚乕僋偑戝愗偱偡丅 | ||

|

|

|

| 仧梡堄偟偨帒椏偑懌傜側偔側傞掱偺棃応幰偑偁傝傑偟偨丅帒椏偼釼摗愭惗偺儂乕儉儁乕僕偐傜僟僂儞儘乕僪偱偒傑偡丅 | ||

|

|

|

|

||

| 仧僫僲僠儏乕僽傪嶌傠偆丗傑偢偼丄俀偮偺惍悢値偲倣傪寛傔偰丒丒丒丅 | 仧僫僲僠儏乕僽姰惉丅 | |

|

|

|

| 仧偨偔偝傫偺幙栤偑婑偣傜傟丄僒僀僄儞僗僇僼僃廔椆屻傕釼摗愭惗偺廃傝偵偼幙栤傪偡傞恖偑戝惃巆偭偰偄傑偟偨丅 | ||

棟妛晹丒棟妛尋媶壢 妛埵婰庼梌

☰擔帪丗俁寧俀俆擔乮壩乯 侾俀丗俁侽乣侾係丗侽侽乮妛巑乯

侾俆丗俁侽乣侾俇丗俁侽乮廋巑丄攷巑乯

☰応強丗棟妛憤崌搹俀奒儂乕儖 崸恊夛丗戞俁嫟捠島媊幒

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| 仭夛応偵偼僺傾僯僗僩偺彫愳桼婓巕偝傫丄悪尨尓岝孨丄儕僐乕僟乕傾儞僒儞僽儖偺崑壺側僶僢僋僌儔儞僪儈儏乕僕僢僋 | ||

搶杒ILC崙嵺夛媍 摿暿島墘夛乽慺棻巕丄塅拡偲傾僕傾乛擔杮偺枹棃乿

☰擔帪丗俁寧係擔乮壩乯侾俉丗侾俆乣侾俋丗係俆

☰応強丗愬戜崙嵺僙儞僞乕 攱儂乕儖

☰島墘幰丗僲乕儀儖暔棟妛徿庴徿幰 彫幠徆弐搶嫗戝妛摿暿塰梍嫵庼

柤屆壆戝妛 悪嶳捈嫵庼

僇儕僼僅儖僯傾戝妛僶乕僋儗乕峑 懞嶳惸嫵庼

☰嫟嵜丗搶杒戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢

俁寧俁擔乮寧乯乣俇擔乮栘乯丄愬戜崙嵺僙儞僞乕偵偰丄搶杒ILC崙嵺夛媍TILC08乮崙嵺儕僯傾僐儔僀僟乕ACFA丒GDE崌摨夛媍乯偑幚巤偝傟丄ILC寁夋偵娭傢傞壢妛幰払偑悽奅拞偐傜廤傑傝傑偟偨丅偙偺夛媍偼丄壢妛幰払偑丄ILC寁夋傪奣擮愝寁偐傜師偺抜奒傊偲墴偟恑傔傞偨傔偵丄壛懍婍媄弍偲應掕婍媄弍丄偦偟偰暔棟棟榑偺柺偐傜媍榑偟敪揥偝偣傞帠傪栚揑偲偟偰奐嵜偝傟傑偟偨丅 傑偨丄慺棻巕暔棟傗塅拡丒揤暥妛傪偼偠傔偲偡傞婎慴壢妛偺廳梫惈傪峀偔堦斒偺奆條偵偛棟夝偄偨偩偔偨傔偵丄摿暿島墘夛乽慺棻巕丄塅拡偲傾僕傾乛擔杮偺枹棃乿 傪奐嵜偟傑偟偨丅

|

|

|

| 仭巌夛偺嶳杮愭惗 | 仭彫幠愭惗乽慺棻巕丄塅拡丄偦偟偰恖娫乿 | |

|

|

|

| 仭悪嶳愭惗 | 仭懞嶳愭惗 | 仭幙媈墳摎 |

|

|

|

| 仭悪嶳愭惗偲懞嶳愭惗丄悢暔楢実塅拡尋媶婡峔偺偍擇恖偱夛応偺幙栤偵摎偊偰壓偝偄傑偟偨丅 | ||

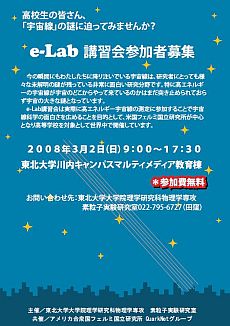

e-Lab島廗夛

☰擔帪丗俁寧俀擔乮擔乯俋丗侽侽乣侾俈丗俁侽

☰応強丗搶杒戝妛愳撪杒僉儍儞僷僗 儅儖僠儊僨傿傾嫵堢搹係侽係俛島媊幒

☰庡嵜丗搶杒戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢暔棟妛愱峌 慺棻巕幚尡尋媶幒

☰嫟嵜丗傾儊儕僇崌廜崙僼僃儖儈崙棫尋媶強 QuarkNet僌儖乕僾

乽e-Lab乿偲偼丄暷崙僄僱儖僊乕徣偺僒乕億乕僩傪庴偗偰偄傞QuarkNet偲偄偆僾儘僕僃僋僩偺堦娐偲偟偰峴傢傟偰偄傑偡丅

QuarkNet偼崅峑嫵堳偲妛惗偵嵟愭抂偺壢妛偵偮偄偰偺抦幆傪晛媦偡傞偨傔條乆側僾儘僕僃僋僩傪峴偭偰偍傝丄乽e-Lab乿偼偦偺偆偪偺塅拡慄娭學傪扴偭偰偄傑偡丅QuarkNet偼傾儊儕僇偱偼婛偵100,000恖偺惗搆偑500偺崅峑偐傜嶲壛偟偰偍傝丄乽e-Lab乿偵娭偟偰偼俀寧侾擔帪揰偱379偺崅峑偑嶲壛偟偰偄傑偡丅

QuarkNet偱偼崙嵺揑側尋媶娐嫬傪採嫙偡傞偙偲傕栚昗偲偟偰偄傞偺偱擔杮側偳傾儊儕僇埲奜偱偺妶摦傪峴偭偰偄傑偡丅

乽e-Lab乿偺栚昗偼丄杮暔偺塅拡慄偺僨乕僞傪帺暘帺恎偱庢摼偡傞偲偲傕偵悽奅拞偱庢摼偝傟偨僨乕僞傕娷傔偰夝愅傪峴偆偙偲丄帺恎偺妛峑偩偗偱側偔抧堟傗悽奅偺崅峑偲懳榖偟丄嫤椡偡傞偙偲偱慻怐偩偭偨尋媶傪悇恑偡傞偙偲偵偁傝傑偡丅

崱夞偼丄暔棟妛愱峌偺揷孍梞夘愭惗傛傝塅拡慄偵偮偄偰偺娙扨側徯夘傪偟偰偄偨偩偄偨屻丄應掕婍偺慻傒棫偰傪偟偰僨乕僞廂廤偟丄乽e-Lab乿僔僗僥儉傪梡偄偨塅拡慄僨乕僞偺夝愅傪妛傃丄 幚嵺偵悽奅拞偺應掕僨乕僞傪棙梡偟偰億僗僞乕敪昞傪偡傞偲偄偆撪梕偱偟偨丅

▦尋媶偺恑傔曽偲尋媶寢壥偺岞奐▦

丒乽e-Lab乿偱偼娤應寢壥傪僂僃僽忋偺幚尡僲乕僩偵婰榐偟偰偄偒傑偡丅偦偺幚尡僲乕僩偵幙栤側偳傪婰嵹偟偰偍偗偽嫵堳偑妋擣偟丄僐儊儞僩傪捛婰偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅偙偺僔僗僥儉傪棙梡偡傟偽堦偮偺幚尡僲乕僩傪僌儖乕僾慡懱偱嶌傝偁偘偰偄偔偙偲偑偱偒傑偡丅

丒尋媶惉壥偼億僗僞乕傗榑暥傪僂僃僽忋偵岞奐偡傞偙偲偑壜擻偱丄悽奅拞偺嶲壛幰偑墈棗偱偒傑偡丅偙傟偼堦偮偺尋媶僥乕儅傪懠偺抧堟傗崙偺崅峑偲堦弿偵恑傔傞帪偵丂偍屳偄偺忣曬傪嫟桳偡傞偺偵旕忢偵曋棙偱偡丅

丒崙撪偱偼僗乕僷乕僒僀僄儞僗僗僋乕儖偺敪昞夛偱尋媶惉壥傪敪昞偟偰偄傞椺傕偁傞傛偆偱偡丅

|

|

|

| 仭偙傟偐傜巒傑傝傑偡 | 仭崱夞偺偲傝傑偲傔揷孍愭惗 | 仭傑偢偼丄帺屓徯夘 |

|

|

|

| 仭嫵堳6柤丄惗搆18柤丄搶戝僗僞僢僼2柤偺嶲壛偑偁傝傑偟偨 | 仭儃僽愭惗傛傝e-Lab偺徯夘 | |

|

|

|

| 仭幙栤偵摎偊傞僕僃僼愭惗 | 仭僗僞僢僼懪偪崌傢偣拞 | 仭僗僥傿乕僽愭惗傛傝婡夿惢嶌偺愢柧 |

|

|

|

| 仭傑偢偼傾儖儈儂僀儖傪愗傝傑偡 | 仭岝揹巕憹攞娗傪庢傝晅偗傑偡 | 仭働儞愭惗偲惢嶌僠乕儉 |

|

|

|

| 仭僨乕僞夝愅僠乕儉 | 仭帺暘偨偪偺僨乕僞夝愅傪敪昞 | 仭億僗僞乕敪昞乮側傞傋偔塸岅偱乯 |

|

|

|

|

||

| 仭抶偔傑偱偍旀傟條偱偟偨丅惢嶌偟偨應掕婍偼媨忛栰崅峑偵愝抲偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅 | ||

戞俁侾夞 搶杒戝妛僒僀僄儞僗僇僼僃乽傾儞儌僫僀僩偑岅傞戝棨堏摦丂乣屆惗暔抧棟偺儘儅儞乣乿

☰擔帪丗俀寧俀俀擔乮嬥乯侾俉丗侽侽乣侾俋丗係俆

☰応強丗偣傫偩偄儊僨傿傾僥乕僋侾奒僆乕僾儞僗僋僄傾

☰島巘丗塱峀徆擵嫵庼乮抧妛愱峌乯

|

|

|

| 仭傾儞儌僫僀僩丄僆僂儉僈僀傪揥帵 | 仭搶杒戝儘僑擖傝僕儍儞僷乕傪拝偰丒丒丒 | 仭塱峀愭惗 |

|

|

|

|

||

| 仭僒僀僄儞僗僇僼僃夛応偺條巕丅塱峀愭惗偺島墘屻奺僥乕僽儖偱僨傿僗僇僢僔儑儞丅 | ||

|

|

|

| 仭奺僥乕僽儖偱偺幙栤偵摎偊偰偄傞強 | 仭幙栤僐乕僫乕 | 仭偍旀傟條偱偟偨 |

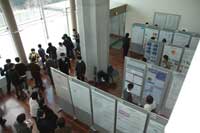

俇愱峌崌摨僔儞億僕僂儉乽儎儞僌僽儗僀儞僘偺楢実偵傛傞妛嵺揑尋媶偺憂弌乿

島墘夛丗俀寧俀侽擔乮悈乯俋丗俀侽乣侾俈丗俆侽 棟妛憤崌搹俀奒俀侽俁島媊幒

億僗僞乕僙僢僔儑儞丗

侾俀丗侽侽乣侾係丗侽侽 棟妛憤崌搹俀奒俀侽俆島媊幒丄僄儞僩儔儞僗儂乕儖

億僗僞乕乮俹俢俥乯

俇愱峌崌摨僔儞億僕僂儉偺姴帠傪柋傔偨壨栰桾旻愭惗

戝妛堾嫵堢夵妚巟墖僾儘僌儔儉乮怴戝妛堾俧俹乯乽棟妛偺幚慔偲墳梡傪巙偡愭抂揑壢妛幰偺梴惉乿庡嵜偺搶杒戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢6愱峌崌摨僔儞億僕僂儉乽儎儞僌僽儗僀儞僘偺楢実偵傛傞妛嵺揑尋媶偺憂弌乿偑丄暯惉俀侽擭俀寧俀侽擔偵奐嵜偝傟傑偟偨丅

岥摢島墘偺夛応偼棟妛崌摨搹丒憤崌搹俀奒俀侽俁島媊幒丄億僗僞乕夛応偼俀侽俆島媊幒偍傛傃僄儞僩儔儞僗儂乕儖傪巊偄丄嶲壛搊榐幰偼俀侾侽柤傪墇偊傑偟偨丅

摿掕偺島墘偩偗傪挳偐傟偨曽傪崌傢偣傞偲墑傋俁侽侽柤嬤偄嶲壛幰偵側偭偰偄偨偲巚傢傟丄懡偔偺挳廜傪廤傔偨堄媊怺偄僔儞億僕僂儉偲側傝傑偟偨丅

傑偢丄僔儞億僕僂儉偼戝妛堾俧俹庢慻幚巤扴摉戙昞幰彫墥塸梇嫵庼乮悢妛愱峌乯偺奐夛偺垾嶢偐傜偼偠傑傝傑偟偨丅杮崌摨僔儞億僕僂儉偑丄戝妛堾惗偺敪昞傪拞怱偲偟偨棟妛尋媶壢撪偺妛栤揑岎棳傪栚揑偲偟偨尋媶夛偱偁傞偙偲偵偮偄偰愢柧偝傟傑偟偨丅晛抜偼愱峌撪偱偺傒峴偭偰偄傞尋媶敪昞傪棟妛尋媶壢慡懱偵夝曻偟丄屳偄偵憡庤偺妛栤暘栰傪棟夝偡傞偲傕偵丄奺乆偺愱峌偵帩偪婣偭偰丄傛傝峀斈側棟妛尋媶傊偲敪揥偝偣傞偙偲傪栚揑偲偟偨尋媶夛偱丄怴偨側妛栤暘栰傗媫懍側媄弍妚怴偵懳墳偱偒傞暆峀偄墳梡椡傪傕偭偨僼儘儞僥傿傾丒僒僀僄儞僥傿僗僩傪惗傒弌偡堦彆偲側傟偽偲偄偆庯巪偺垾嶢傪偝傟傑偟偨丅

丂杮僔儞億僕僂儉偺岥摢敪昞偼戝偒偔俆偮偺僙僢僔儑儞偐傜側傝丄奺僙僢僔儑儞偼俁丆係審偺嬤偄暘栰偺島墘偐傜愱峌偵偙偩傢傜側偄峔惉偲側偭偰偄傑偟偨丅侾俉審偺岥摢敪昞偺戞堦斣栚偼丄奀掙捗攇娤應傪巊偭偰憗婜偵捗攇傪梊應偡傞庤朄偺奐敪偵娭偡傞抧媴暔棟妛愱峌偺攷巑壽掱偺堾惗偺敪昞偱丄攚宨丄栚揑丄惉壥偑椙偔惍棟偝傟戝曄傢偐傝傗偡偄敪昞偱偟偨丅偙傟偵懕偄偰丄抧媴娐嫬傗揤慠偵懚嵼偡傞暔幙偺摨掕偲崌惉丄悈偺悈慺寢崌僱僢僩儚乕僋丄揱摫惈傗帴惈偵娭偡傞暔惈壔妛傗暔惈暔棟丄尨巕妀傗慺棻巕偺暔棟丄揤懱僔儈儏儗乕僔儑儞側偳偵娭偡傞敪昞偑偁傝傑偟偨丅僽儔僂儞塣摦傗僔儏儗僨傿儞僈乕曽掱幃偺悢棟揑婎慴傪梌偊傞嶌梡慺榑偺島墘側偳丄妛嵺揑側撪梕偺傕偺傕偁傝傑偟偨丅崟斅傪巊偭偰嬋棪偲偼壗偐傪愢柧偟偨悢妛偺敪昞偐傜丄悈壏應掕偵傛傞媨忛壂抧恔梊抦側偳偺恎嬤側榖傑偱暆峀偔丄搶杒戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢偺僗儁僋僩儖偺峀偝傪帵偡僔儞億僕僂儉偱傕偁傝傑偟偨丅僽儔僢僋僆乕儘儔側偳偁傑傝側偠傒偺側偄尰徾傕徯夘偝傟丄棟妛揑側抦尒傪怺傔傞椙偄婡夛偲傕側傝傑偟偨丅

丂岥摢敪昞偺帪娫偼侾俁暘偺敪昞偲抁偄傕偺偱偟偨偑丄懡偔偺敪昞偑堎暘栰岎棳傪堄幆偟偨傢偐傝傗偡偄敪昞偱偟偨丅懠愱峌偺挳廜偵傕棟夝偟傗偡偄傛偆偵丄僀儞僩儘僟僋僔儑儞偺晹暘偵廳揰傪抲偒丄尋媶偺攚宨丒栚揑丒攇媦岠壥摍傪柧妋偵偟偨忋偱丄尩慖偟偨尋媶惉壥偑敪昞偝傟丄摿庩側愱栧梡岅傪偱偒傞偩偗旔偗傞側偳偺攝椂傕側偝傟偰偄傑偟偨丅抁偄帪娫偱帺暘偑実傢偭偰偄傞尋媶偺枺椡傪愱栧奜偺恖偵揱偊傞偙偲偼丄偦偺尋媶偺杮幙傪嬅帇偡傞偙偲偵傕側傝丄尋媶偺敪揥偵傕偮側偑傝偦偆偱偡丅

丂岥摢敪昞偵懳偟偰偼丄俆暘偺幙栤帪娫偑妱傝摉偰傜傟偰偍傝丄妶敪側幙媈墳摎偑偁傝傑偟偨丅偨偩丄儕儔僢僋僗偟偨暤埻婥偺僔儞億僕僂儉偱偁傝傑偟偨偑丄嫵堳偐傜偺幙栤傛傝傕妛惗偐傜偺幙栤偑彮側偄傛偆偱偟偨丅堦晹偺幙栤偑偐側傝愱栧揑側撪梕偵側偭偰偄偨偙偲傕妛惗偑幙栤傪鏢鏞偡傞棟桼偩偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅杮僔儞億僕僂儉偺庯巪偐傜傕妛惗偺愊嬌揑側幙栤偑朷傑傟丄偙偺揰偑壽戣偲偟偰巆偝傟傑偟偨丅嫵堳偺懁傕妛惗偑敪尵偟傗偡偄暤埻婥傪堄幆偟偰嶌傞昁梫偑偁傞偲巚傢傟傑偡丅

侾俀帪偐傜峴傢傟偨億僗僞乕僙僢僔儑儞偱偼丄俆係柤偺堾惗偑敪昞偟丄寉怘傪庢傝側偑傜榓傗偐側暤埻婥偺拞偱恑傔傜傟傑偟偨丅晛抜愙偡傞偙偲偺側偄懠愱峌偺億僗僞乕僾儗僛儞僥乕僔儑儞偵怗傟丄奺億僗僞乕偺慜偱偼愱栧偵峉傜側偄帺桼側暤埻婥偱榖偑抏傫偱偄傑偟偨丅愱峌撪偺乭尵岅乭偐傜旘傃弌偡昁梫偑偁偭偨偙偲傕敪昞幰偵偼椙偄巋寖偵側偭偨傛偆偱偡丅俀帪娫偺億僗僞乕僙僢僔儑儞偱偟偨偑丄傕偆彮偟挿偄傎偆偑懡偔偺億僗僞乕敪昞傪暦偗偰椙偄偺偱偼偲偄偆堄尒傕弌偰丄愱峌娫偺岎棳傪幚幙揑偵恑傔傞忋偱偺億僗僞乕僙僢僔儑儞偺栶妱偑嵞擣幆偝傟傑偟偨丅

偙偺傛偆偵挬俋帪俀侽暘偐傜巒傑偭偨僔儞億僕僂儉傕丄棃擭搙偺崌摨僔儞億僕僂儉偺奐嵜傪婩擮偟偰梊掕偳偍傝梉崗俇帪慜偵暵夛偲側傝傑偟偨丅

杮僔儞億僕僂儉廔椆屻棟栻岤惗夛娰俀奒AOSIS偱峴傢傟偨崸恊夛傕俈侽柤傕偺嶲壛幰傪摼偰丄戝曄惙嫷偱偟偨丅崸恊夛偺応偱傕丄愱峌娫偱屳偄偺尋媶偵偮偄偰榖偑抏傒丄戝妛堾惗柦壢妛尋媶壢偺妛惗傪僎僗僩偱彽懸偡傞偙偲側偳師擭搙偺婇夋偵娭偟偰傕丄婖溳偺側偄堄尒岎棳偑峴傢傟丄堄媊怺偄岎娊夛偲側傝傑偟偨丅

杮僔儞億僕僂儉偱偼丄億僗僞乕儃乕僪偺愝塩側偳偺弨旛傗塣塩傪傾儖僶僀僩偺妛惗偵庤揱偭偰偄偨偩偒傑偟偨丅傑偨丄懡偔偺帠柋怑堳偺曽乆偵偼丄塣塩偑僗儉乕僘偵恑傓傛偆偵曋媂傪恾偭偰偄偨偩偒傑偟偨丅崌摨僔儞億僕僂儉傪傛傝枺椡揑偱堄媊偺偁傞傕偺偵偡傞偵偼丄棃擭搙偼丄妛惗偲怴戝妛堾俧俹娭學幰偑傛傝堦憌枾偵嫤椡偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅堾惗偵偼僔儞億僕僂儉偺幚柋偵傕嶲壛偟丄僔儞億僕僂儉傪塣塩偡傞偙偲偺擄偟偝傗偦偺奐嵜偺堄媊偵偮偄偰傕妛傫偱傎偟偄傕偺偱偡丅

乽梈崌尋媶乿傗乽峀偄帇揰乿偑嫮挷偝傟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄戝妛偵偍偄偰愱峌偺榞傪墇偊偰僒僀僄儞僗偵偮偄偰偺媍榑偑弌棃傞応偼偦傟傎偳懡偔偼偁傝傑偣傫丅摿偵庒偄戝妛堾惗偐傜懠暘栰偺曽乆偵尋媶偵娭偡傞忣曬敪怣傪偡傞婡夛偼傎偲傫偳側偄尰忬偱偼丄偙偺崌摨僔儞億僕僂儉偼戝偒側堄枴傪帩偭偰偍傝丄偦偺偙偲偑嵞妋擣偝傟偨僔儞億僕僂儉偱偟偨丅

|

|

|

| 仭庴晅 | 仭怴戝妛堾GP庢慻幚巤愑擟幰 彫墥愭惗偺奐夛偺垾嶢 |

仭夛応偺條巕 |

|

|

|

| 仭幙媈墳摎偺條巕 | 仭壔妛愱峌乮M2乯悈悾偝傫 | |

|

|

|

| 仭億僗僞乕僙僢僔儑儞 | 仭悽榖恖偺傂偲傝愳彑愭惗 | |

|

|

|

| 仭揤暥妛愱峌乮M2)堜忋偝傫 | 仭壨栰愭惗偺暵夛偺垾嶢 | |

岥摢敪昞偵嶲壛偟偨壔妛愱峌 悈悾尗懢乮俵俀乯偝傫偲揤暥妛愱峌 堜忋栁庽乮俵俀乯偝傫偵幙栤

仧1恖帪娫侾俁暘偲偄偆尩偟偄惂栺偺拞丄懠愱峌偺恖偵傕傢偐傞傛偆偵敪昞偡傞偲偄偆偺偼偄偐偑偱偟偨偐丠傑偨丄偆傑偔愢柧偱偒傑偟偨偐丠

悈悾偝傫——懠愱峌偺曽偵帺暘偺尋媶傪愢柧偡傞偙偲偼弶傔偰偺婡夛偱偟偨偺偱丄偳偺傛偆偵榖偣偽暘偐偭偰傕傜偊傞偐峫偊側偑傜島墘弨旛傪偟傑偟偨丅

晛抜壔妛愱峌偺拞偱偼摉慠偺傛偆偵巊偭偰偄偨愱栧梡岅傕丄懠愱峌偺曽偵偼捠偠傑偣傫丅抁偄島墘帪娫偺拞偱丄愱栧揑側撪梕傪挳廜偺奆偝傫偑暘偐傞尵梩偱愢柧偡傞偙偲丄偦偟偰嫽枴傪傕偭偰傕傜偊傞傛偆偵榖偡偙偲偵嬯楯偟傑偟偨丅

寢壥偲偟偰榖偺僄僢僙儞僗偼揱偊傞偙偲偑偱偒偨偲巚偄傑偡丅懠愱峌偺曽偐傜偺乽榖偼暘偐傝傗偡偐偭偨丅乿偲偄偆僐儊儞僩偼婐偟偐偭偨偱偡丅

堜忋偝傫——帪娫偼傗偼傝乽抁偄乿偲姶偠偨丅帺暘偺尋媶暘栰偺妛夛偱傕偍傛偦偦偺偔傜偄偺帩偪帪娫偱偼偁傞偑丄偦偺偲偒偱偝偊旕忢偵抁偄偲姶偠偰偄傞丅崱夞偼懠愱峌偺妛惗偵愢柧偡傞偺偩偐傜側偍偝傜偺帠偩偭偨丅敪昞偡傞撪梕傪巚偄愗偭偰偛偭偦傝尭傜偟丄帺暘偺尋媶偺惉壥傛傝傕尋媶攚宨偵偮 偄偰娙扨偵暘偐傞傛偆偵愢柧偟傛偆偲偡傞曽恓偱敪昞偡傞偙偲偵偟丄偄傠偄傠斀徣偡傞揰傕偁偭偨偑丄傑偢傑偢惉岟偟偨偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄傞丅

仧愱栧暘栰埲奜偺曽乆偐傜幙栤偑偁偭偨偲巚偄傑偡偑丄偦偺偙偲偵傛偭偰怴偨側敪尒丄婥偯偐偝傟偨偙偲側偳偁傝傑偟偨偐丠

悈悾偝傫——愱栧偑堘偆曽偐傜偺幙栤傗僐儊儞僩偼旕忢偵怴慛偱偟偨丅愱栧偑堘偊偽媈栤偵巚偆偲偙傠傕堘偆傛偆偱丄梊憐奜偺幙栤傗僐儊儞僩偑懡偐偭偨偱偡丅巚偄傕偮偐側偄幙栤傕庴偗丄摎偊偵偼偲傑偳偭偰偟傑偄傑偟偨偑丄怴偟偄帇栰偵怗傟傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅傑偨丄摎偊曽偵娭偟偰傕丄晛抜偺妛夛側偳偲摨偠懳墳偼偱偒傑偣傫偺偱丄幙栤偺撪梕埲忋偵擄偟偔姶偠傑偟偨丅巚偭偨偙偲傪憡庤偵暘偐傞尵梩偱揱偊傞偙偲傕戝曄側偙偲偩偲丄恎傪傕偭偰抦傝傑偟偨丅

堜忋偝傫—— 摉傝慜偐傕偟傟側偄偑丄愱栧暘栰奜偺恖偐傜偺幙栤偼帺暘偺尋媶暘栰偵庢偭偰偼崻尦揑側栤戣偱偁偭偨傝偡傞応崌偑懡偐偭偨丅偦偟偰偦偺幙栤偺懡偔偼丄偦偺暘栰偱傕枹偩枹夝寛偱偁傞傛偆側傕偺偽偐傝偱偁偭偨丅偦偺暘栰傪愱栧偵偟偰偄傛偆偑偄傑偄偑丄杮摉偵抦傝偨偄帠偼摨偠側偺偐傕偟傟側偄偲姶偠偨丅

仧姶憐傪偍婅偄偟傑偡

悈悾偝傫——偙傟傑偱懠愱峌偺尋媶撪梕偵怗傟傞偙偲偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫偱偟偨偺偱丄巹偵偲偭偰崱夞偺僔儞億僕僂儉偼棟妛尋媶偺暆峀偝傪幚姶偡傞傛偄婡夛偵 側傝傑偟偨丅傑偨丄愱栧暘栰偺堘偄偵傛傞怴偟偄帇揰偵怗傟傞偲傕偵丄暘偐傝傗偡偔帺暘偺巇帠撪梕傪愢柧偡傞偙偲偑偳傟偩偗戝曄偱偐偮廳梫偐婥晅偐偝傟偨婱廳側婡夛偱偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

堜忋偝傫—— 懠愱峌偺恖偵帺恎偺尋媶傪揱偊傞堄媊丄偲偄偆傛偆側傕偺偑嶲壛幰偵傕偭偲揱傢傟偽椙偄偲巚偭偨丅

暔棟妛愱峌 怴攷巑島墘夛偲廽夑夛

俀侽侽俉擭俀寧俀俀擔乮嬥乯侾係丗侽侽乣侾俈丗俁侽丄棟妛憤崌搹俈係俆崋幒偵偰暔棟妛愱峌 怴攷巑島墘夛偑奐嵜偝傟傑偟偨丅

怴偨偵攷巑偵側傜傟傞曽乆偵丄尋媶惉壥傪旕愱栧暘栰岦偗偵暘偐傝堈偔島墘偟偰傕傜偍偆偲婇夋偟偨傕偺偱偡丅

傑偨丄崱擭搙偐傜憂愝偝傟偨暔棟妛愱峌徿偺庼徿幃傕棟妛憤崌搹俀奒僄儞僩儔儞僗儂乕儖偱峴傢傟傑偟偨丅

偙傟傑偱丄暔棟妛愱峌偱偼撈帺偺徿傪慡偔帩偭偰偄傑偣傫偱偟偨丅偦偙偱丄暔棟妛尋媶偵娭偡傞桪傟偨尋媶嬈愌傪偁偘偨戝妛堾惗傪尠彶偡傞偨傔丄怴偨偵暔棟妛愱峌徿傪愝偗傑偟偨丅

仭暔棟妛愱峌徿庴徿幰仭

攷巑壽掱屻婜俁擭

丒戝捨弮栫乮暔惈乯—“Theory of Magnetic Instabilities and Dynamics in the Kondo Lattice Model 嬤摗奿巕柾宆偵偍偗傞帴婥揑晄埨掕惈偲摦椡妛偺棟榑”

丒帥搱寬惉乮暔惈乯—“崅暘夝擻妏搙暘夝岝揹巕暘岝偵傛傞崅壏挻揱摫懱偺晄弮暔岠壥偺尋媶 ”丂

攷巑壽掱慜婜俀擭

丒嶰怷夒峅乮慺妀乯—“僴僀僷乕妀兞慄暘岝梡崅懍僶僢僋僌儔僂儞僪僒僾儗僢僒乕偺尋媶 ”

丒Sun Yujie乮暔惈乯—“ARPES study of quantum-well states in Pb thin films on Si(111) surface 妏搙暘夝岝揹巕暘岝偵傛傞Si(111)昞柺忋偺Pb敄枌偵偍偗傞検巕堜屗忬懺偺尋媶 ”

暉揷戝揥乮暔惈乯—“偦偺応娤嶡朄偵傛傞Si梈塼拞偺僨儞僪儔僀僩寢徎偺惉挿儊僇僯僘儉偵娭偡傞尋媶”

暔棟妛愱峌 怴攷巑島墘夛 |

||

|

|

|

| 仭巌夛偺攱栰愭惗 | 仭懞忋愱峌挿偺奐夛偺垾嶢 | 仭愮廧梞夘偝傫 |

|

|

|

| 仭Muhammad Zamrun F.偝傫 | 仭椙抦寬偝傫 | 仭戝捨弮栫偝傫 |

|

|

|

|

||

| 仭夛応偐傜師乆偲幙栤偑傛偣傜傟傑偟偨 | ||

|

|

|

| 仭帥搱寬惉偝傫 | 仭巗懞峎堦偝傫 | 仭敪昞廔椆 |

怴攷巑丒愱峌徿 廽夑夛 |

||

|

|

|

|

|

|

| 仭崱擭搙偐傜暔棟妛愱峌徿偑憂愝偝傟丄庴徿幰偵偼儊僟儖偲徿忬偑庼梌偝傟傑偟偨丅儊僟儖偺昞偼棟妛憤崌搹丄棤懁偼乽僂儘儃儘僗偺幹乿傪儌僠乕僼偵偟偨暔棟愱峌偺儅乕僋偑挙傜傟偰偄傑偡丅 | ||

戞係夞儔儞僠僞僀儉僐儞僒乕僩 乣僀僓僀 柍敽憈償傽僀僆儕儞丒僜僫僞 Op.27-4 乣

仛擔帪丗1寧29擔乮栘乯丂12丗20乣12丗40

仛擔帪丗1寧29擔乮栘乯丂12丗20乣12丗40

仛応強丗棟妛尋媶壢憤崌搹俀F丂僄儞僩儔儞僗儂乕儖

仛彫愳丂桳婭巕 乮愬戜僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍丆婭旜堜僔儞僼僅僯僄僢僞搶嫗乯

仛嬋栚丗僀僓僀 柍敽憈償傽僀僆儕儞丒僜僫僞 Op.27-4

仛庡嵜丗帺廋夛

1寧29擔乮壩乯丄崱擭搙嵟屻偺儔儞僠僞僀儉僐儞僒乕僩偑奐嵜偝傟傑偟偨丅 償傽僀僆儕僯僗僩偺彫愳桳婭巕偝傫偺墘憈傪挳偒偵懡偔偺恖偑朘傟傑偟偨丅

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 儔儞僠僞僀儉偺寍弍娪徿丄崱擭搙傕戝惙嫷偱偟偨丅 | ||