ホーム> イベント報告6

Event Report 6

2009.06~

*イベント一覧はこちら

*本websiteに掲載している写真・文章等の無断でのコピー、転載を禁じます。

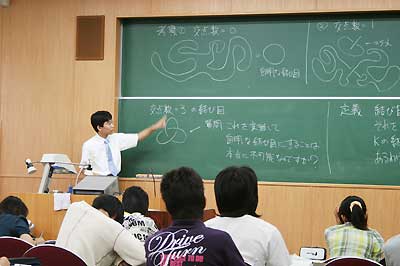

平成21年度 東北大学大学院理学研究科・理学部技術研究会

11月27日(金)、数理記念館にて平成21年度 東北大学大学院理学研究科・理学部技術研究会が開催されました。この技術研究会は、技術系職員が日常業務において創意工夫し努力する中から生まれた成果を発表し、また広い分野での日頃の経験を発表そあうことによって技術の向上を図ることを目的としています。また、昨年創設された「理学研究科技術賞」の表彰式も合わせて行われました。1件目は、「理学研究科等事業場内の巡視による安全管理の改善ならびに意識の向上」で技術部安全管理室の小野寺貢氏、佐々木厚夫氏、佐藤健氏、川﨑智之氏、東海林和康氏、南部健一氏、柴崎義信氏。2件目は、「米国Jefferson研究所における原子核物理実験装置の建設と設置」で物理学専攻の千賀信幸氏が受賞しました。

|

|

|

開会の挨拶:花輪研究科長 |

技術賞の講評:海野先生 |

技術賞表彰状 |

|

|

|

表彰式 |

受賞者講演:佐々木厚夫さん |

|

|

|

|

受賞者講演:千賀信幸さん |

特別講演「DoubleChooz実験による最後のニュートリノ振動の探索」:末包先生 | 技術関連発表「wordpress を使用したホームページの作成」:澤田さん |

男女共同参画セミナー「第1回研究スタイル支援セミナー」の模様

日時:2009年10月27日(金)17:10~18:00

場所:理学部総合棟 2階 第3講義室 (205号室)

共催:理学研究科男女共同参画推進委員会

薬学研究科男女共同参画推進委員会

「杜の都ジャンプアップ事業 for 2013」研究スタイル確立支援班

<講師>

田中 真美 氏(医工学研究科)

東北大学の研究・育児両立支援策 ~ハードリング支援事業からジャンプアップ事業へ~

李 智 氏(教育学研究科)

仙台市の学童保育 ~仙台市学童保育連絡協議会大規模アンケート調査結果より~

参加者の内訳

[理学]教員10名、事務8名、技術1名、学生・院生2名

[薬学] 教員4名、学生・院生5名

[生命] 教員2名、技術1名

[工学・医工学] 教員2名、事務1名

[情報] 教員1名

[多元研] 教員1名

[学外]2名

セミナーには仙台市学童保育連絡会大規模アンケート調査を実施した仙台市学童保育連絡協議会の伊藤美智子さんも参加して下さいました。昨年度学童保育利用者の保護者アンケートを初めて行い、アンケートにびっしり書き込まれた自由記記述に驚いたそうです。けやき保育園に待機児童が多いので第2保育園をつくってほしいなどの要望、学童保育の利用者からこれからも小学校で教えないようなことをどんどん実施して欲しいという意見がありました。

|

|

|

| ◆受付 | ◆43名の参加がありました | ◆司会:八尾先生 |

|

|

|

| ◆田中先生 | ◆質疑応答 | ◆李先生 |

|

|

|

| ◆久利先生より:学童保育についてもっと現状を知って欲しい | ◆質疑応答 | ◆李先生と伊藤さん |

地学専攻 中村教博先生 TBC放送「ふしぎのトビラ」出演

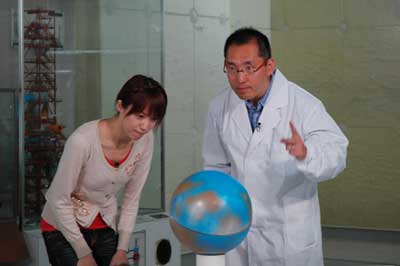

「どうして方位磁針は北を向くのでしょう?」11月14日放送の「ふしぎのトビラ」で地学専攻の中村教博先生がその疑問に答えてくださいます。総合研究棟1Fの実験室に強力な磁石があります。それは東北大学ゆかりの本多光太郎が発明したKS鋼永久磁石で、当時世界最強の磁石でした。この永久磁石を使って検証します。小学生にも理解できるように中村先生がどのように説明するのか放送を楽しみにして下さい。

▓放送予定日:11月14日(土)17:00~17:30

▓東北放送(TBC放送)

|

|

|

|

||

◆TVクルーと打ち合わせ |

◆それはヒロコさん、地球が大きな磁石となっているからなんですよ。 |

|

|

|

|

|

||

◆コイルに電流を通して磁界を作ります。右ねじの法則懐かしいですね。 |

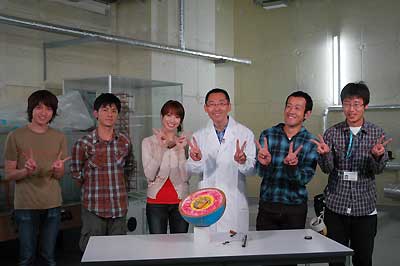

◆撮影は約3時間。皆さんお疲れ様でした。 |

|

エレン ランジュバン=ジョリオ博士講演会

9月29日、30日、ピエール&マリ キュリーの孫娘であり、フレデリック&イレーヌ ジョリオ=キュリーの娘である物理学者エレン ランジュバン=ジョリオ博士をお招きして講演会を開催しました。日本初の女性物理学者湯浅年子博士(1909年~1980年)生誕百周年記念講演会のため来日したエレン ランジュバン=ジョリオ博士の、日本の中高校生、そして、女性科学者に向けて講演したいという希望を受けて、東北大学での開催という運びになりました。

マリー・キュリーが夫ピエール・キュリーの協力でラジウムを発見したことは日本でも伝記などでよく知られています。しかし、家族の立場からピエール&マリ キュリーやフレデリック&イレーヌ ジョリオ=キュリーの話を聴く機会はありません。フレデリック・ジョリオ・キュリー博士の研究室で研究生活を過ごし、日仏共同研究のリーダーであった坂井光夫先生のご尽力のおかげです。坂井先生は、東京大学原子核研究所(1955年~1997年)の第14代所長、そして東京大学の評議委員を10年間務め、日本の実験原子核物理学を牽引された先生です。戦後、フランスの奨学金「French Government Scholarship」でフランス留学されたご経験から、日本とフランスの科学の架け橋となって、日仏理工科会の会長を務められ、また、湯浅年子先生と親交が深かったこともあり、女性科学者の伝統の確立に積極的に取り組んでおられます。

|

理学研究科講演会 ◆2009年9月29日(火)16:00~17:30 ◆理学部大講義室 ◆キュリー家とジョリオ=キュリー家 放射能から核物理学まで ◆共催:GCOEプログラム物質階層を紡ぐ科学フロンティアの新展開、女性研究者育成支援室 |

||

|

|

|

| ◆受付 | ◆司会:寺田先生 | ◆花輪研究科長の挨拶 |

|

|

|

|

||

| ◆坂井先生が開会の趣旨を説明(上段) | ◆エレン ランジュバン=ジョリオ先生 | |

|

|

|

|

||

| ◆約180名の参加がありました | ◆↑著名物理学者が一堂に会した写真 | |

|

|

|

| ◆質疑応答 | ◆茶話会:田中先生の挨拶 | ◆関係者及びサイエンス・エンジェルと |

|

|

|

| ◆男性陣も参加してます | ◆うーん、なるほど | ◆先生に質問 |

| 科学者の卵養成講座 特別講義 ◆2009年9月30日(水)13:30~15:00 ◆川内キャンパス マルチメディアホール ◆キュリー家およびジョリオ・キュリー家と科学 |

||

|

|

|

| ◆マルチメディアホールでの開催 | ◆科学者の卵養成講座のポスター | ◆ランジュバン先生と高校生 |

|

|

|

| ◆花巻北高校3人組ランジュバン先生のサインをもらっていました | ◆司会:久利先生 | ◆木島副学長の挨拶 |

|

|

|

|

||

| ◆坂井先生:湯浅年子先生とランジュバン先生の関わりなどを紹介 | ◆ユーモアたっぷりの先生です | |

|

|

|

|

||

| ◆科学者の卵養成講座に参加している高校生(上段)や中学生(下段)から質問 | ◆最後に「皆さんの未来が幸運に恵まれますように」と締めて講演は終了 | |

|

|

|

| ◆ランジュバン先生が元気で圧倒されたと感想を語ってくれた高校生 | ◆師弟関係です | ◆ランジュバン先生を囲んで |

7月30日~31日、東北大学理学部オープンキャンパスが開催されました。

来場者は、1日目が2,381名、2日目が2,460名。

大勢の高校生達が展示・研究紹介・体験授業に参加しました。各系で独自の面白い企画がありました。その中からいくつか紹介します。

オープンキャンパス前日

朝からオープンキャンパスに向けての準備です。案内表示板設置や展示コーナー、公開実験に向けて大忙しです。

|

|

|

|

オープンキャンパス全体説明会

7月30日(木)、31日(金) 10:00~10:30

理学部大講義室

オープンキャンパスは、ここからスタート。年々参加者が増えて、大講義室は座るどころか立つ場所を探すのも大変な状態でした。 花輪公雄理学部長から歓迎の挨拶と理学部の紹介の後、オープンキャンパス実行委員長の高木泉先生が理学部の概要を説明しました。東北大学の基本精神「研究第一主義」とは研究だけをしているという意味ではなく、良い教育は、最先端の研究の中からこそ行えるという意味ですと分かり易く紹介してくださいました。

|

|

| ◆会場の模様 | |

|

|

| ◆花輪理学部長の歓迎の挨拶 | ◆オープンキャンパス実行委員長 高木先生 |

東北大学理学部進学相談会

7月30日(木)10:30~10:45 大講義室(全体説明会)

10:50~14:00 各学科・系ことの相談会場(個別相談会)

東北大学理学部進学説明会は、高校の要望をうけて2007年からオープンキャンパスで開催しています。全体説明会でAO入試Ⅱ期等についての説明や各学科の進路状況を福田光則先生が説明し、その後、各系に分かれて個別相談会を行いました。

各学科の先生や大学院生に入試や教育、研究についてのアドバイスが直接受けられ、また、AO入試Ⅱ期入試過去問題も配布しています。

|

|

| ◆全体説明会 | ◆系ごとに個別相談会場へ |

|

|

| ◆宇宙地球物理学系 | ◆化学系 |

|

|

| ◆生物系 | ◆地球科学系 |

目で見る素粒子・原子核の実験

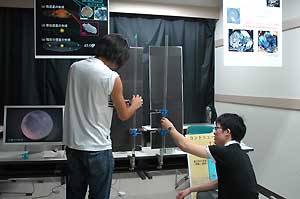

「物質は何から出来ているのでしょうか?」原子は、とても小さな「原子核」とその周りをとりまく「電子」でできています。それはとても小さくて、通常見ることはできません。そこで、目に見えない素粒子・原子核をいろいろな実験装置を使って目で見えるように工夫を凝らした企画を行いました。例年、「霧箱」と「シンチレーティングファイバー検出器」を実演していますが、さらに今回は、物理学科4年の学生たちが「スパークチェンバー」と「ドリフトチェンバー」を作って実演しました。スパークチェンバーは、宇宙から飛んでくる素粒子「ミュー粒子」が通ると粒子の通った道筋が光って見える装置、ドリフトチェンバーは、ミュー粒子の道筋を0.2ミリの精度で測定してコンピューター画面に表示する装置です。

製作者のひとり山田拓さんに話を伺いましたが、高電圧を使うので調整に苦労し、オープンキャンパスの前日にようやく満足いく形になったそうです。

今年は来場者が自分で製作した「霧箱」を持ち帰れるようになりました。安全面を考えてランタンの芯(

マントル)から湯の花に線源を変更しました。液体窒素を使って低い温度を安定に保つのがなかなか大変なようでしたが、懐中電灯で光を当て、白いもやっとしたアルファ線の飛んだ跡が確認できて目を輝かせている高校生の姿を見ることができました。

|

|

◆手作りのスパークチェンバーが光った。

|

|

|

|

| ◆学生手作りのスパークチェンバー | ◆2枚の銅板を苦労して接着剤で貼り合わせ、その間に8千ボルトの電圧をかけました。 |

|

|

| ◆スパークチェンバーの説明をする4年生(山田さん(手前)真壁さん(奥)) | ◆ドリフトチェンバーの原理を説明する田村先生 |

|

|

| ◆高校生にドリフトチェンバーを使った最先端研究の説明をする4年生(杉原さん) | ◆霧箱製作の模様:指導しているのは神田先生 |

|

|

| ◆霧箱を製作する高校生。内側に貼るスポンジをカットします。 | ◆アルファ線は見えた? |

|

|

◆アルファ線が飛んだ! |

|

オープンキャンパス for 女子高校生 by サイエンス・エンジェル

7月31日(金)12:00~13:30

理学総合棟2F第3講義室(205号室)

2006年に初めて開催してから今年で4回目を迎え、東北大学オープンキャンパスでは定着した企画になりました。理系に興味のある女子高校生を対象に開催しており、今年は約50名の参加がありました。

第一部は、農学研究科 丸山紗知さんによる「牧草地に生息する小さな野生動物たち~放牧研究・最末端から最先端へ~」と工学研究科 辻久仁さんによる「海外でインターシップ」の講演でした。

第二部は、テーマごとにグループに分かれてのグループトークです。大学での生活、研究、受験などについて話を聞くことができて良かった、今後の将来図が少しはっきりした、全員女の人ということで話しやすかった、という感想がたくさん寄せられました。

|

|

| ◆開会の挨拶:小谷元子先生 | ◆辻さん |

|

|

| ◆丸山さん | ◆トラップに興味津々 |

|

|

| ◆グループトークの模様 | |

体験授業

「金属錯体とは?ナノテクノロジーとは?ノーベル賞とは?」:化学科 山下正廣先生

「野茂選手とイチロー選手は科学的にどちらが偉いか?」から「学問とはなにか?」を考えました。全く新しい学問分野を作り出すことが学問なので、野茂選手の方が科学的に偉いとなります。

後半では、山下先生の「ノーベル賞をとるための特別教育プロジェクト」をご紹介していただきました。怖い先生なのかと戸惑う高校生の様子がほほえましかった体験授業でした。「なぜ」という心を持ち続けることがノーベル賞への第一歩です。

|

|

| ◆山下正廣先生 | ◆ノーベル賞をとるための「特別教育プログラム」 |

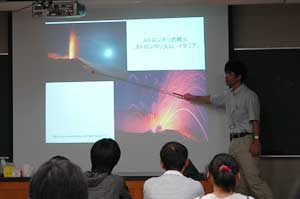

「火山噴火のダイナミクス」:宇宙地球物理学科 西村太志先生

(災害がなければ)地球上の中で人間が実感できる最も美しい現象といわれているのが火山噴火だそうです。火山はなぜ噴火するのかを、ラムネを例に説明していただきました。マグマにはH2OやCO2が質量比で溶け込んでいますが、圧力の高い地殻深部では溶け込んでいられなくなり泡として表れます。この減圧発砲は噴出した溶岩の無数の小さな孔で確認できます。このメカニズムにより、マグマは上昇すればするほど密度を小さくして、より大きな浮力を獲得するので、固い地面やその下の地殻を突き抜けて上昇することができるそうです。

きれいな火山噴火、膨大なエネルギーを放出した火山噴火の写真と様々な火山噴火を紹介して下さいました。

|

|

| ◆西村太志先生 | ◆ストロンボリ式噴火の様子 |

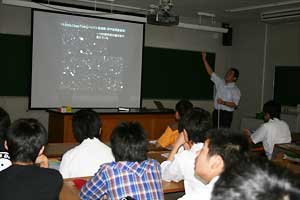

「ついに太陽系外惑星は見えたのか!?」:宇宙地球物理学科 山田亨先生

|

|

| ◆山田亨先生 | ◆Hubble Deep Field について |

「物理学の視点で地球の生物を考える」:物理学科 大木和夫先生

|

|

| ◆大木和夫先生 | ◆講義の模様 |

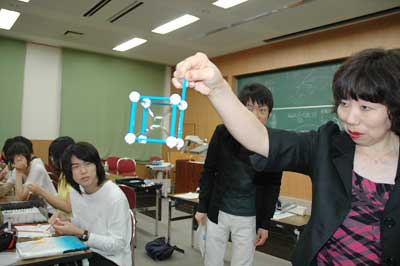

「調和写像とダイヤモンド格子—その美しさの秘密—:数学科 宮岡礼子先生

|

|

| ◆宮岡礼子先生 | ◆講義終了後 |

オープンキャンパスの感想

オープンキャンパスについての感想(アンケートより)

・実際に大学を見学できたので、今後の進路を考える上で役にたった。

・進学説明会と体験授業はずらして欲しいです。

・研究第一主義という教育方針や充実した研究機関について丁寧に説明していただけてよかったです。

・現役学生と話すことができたので参考になりました。

・進学説明会に参加し、親の考えを聞いていただいたので(気軽に)何か気持ちが楽になりました。親子で今後のことを話すきっかけになりました。

・サイクロトロンと核理研のオープンキャンパスはなぜないのですか。ぜひやってください。

など多くの意見をいただきました。

オープンキャンパス実行委員長 高木 泉先生

1996年8月1日「高校生のための理学部紹介」として始められた理学部オープンキャンパスは年々参加者が増え続け、今年は初日に強い雨が降ったにも拘らず2日間で昨年よりも500人ほど多い4841人が理学部キャンパスを訪れました(理学部教務係調べ)。なお、現在のように2日間の開催となったのは第3回からです。

各系では、体験授業、教員・学生との懇談会、様々な展示や実験を用意し、研究分野の紹介に努めました。これらを90分間で概観するキャンパスツアーを利用する人も多かったようです。あいにく、物理A棟が耐震改修工事の準備期間に入っていたため、例年人気の光電子分光や極低温物理の展示がありませんでした。来年に期待しましょう。新しい試みとして、案内の学生が(地球科学系では教員も)出身校を含む名札をつけていたのが好評でした。アンケートでは「自分には難しい内容だったけどすごく楽しかった。説明が丁寧だったので分かりやすかった。」という声が代表的です。どこで食事をすればよいのか判りにくい、というところが反省点でしょうか。

第16回~~高校生のための~~「仙台数学セミナー」ダイヤモンド——その美しさの秘密

8月10日(月)~12日(水)

東北大学理学部数理科学記念館(川井ホール)、ホテルふじや

8月10日(月)~12日(水)、第16回 高校生のための 「仙台数学セミナー」が開催されました。「仙台数学セミナー」は、川井数理財団がジブラルタル生命保険株式会社と東北大学理学研究科数学専攻の協賛で開催しているもので、1993年から高校生を対象に数学の啓蒙活動のひとつとして毎年行われています。今年は、『ダイヤモンド——その美しさの秘密』をテーマに講義、セミナーを実施しました。 参加した高校生は13名。

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

せんだい職人塾「親子ふれあい探検隊」

8月19日、せんだい職人塾「親子ふれあい探検隊」が硝子機器開発・研修室に見学に来ました。せんだい職人塾「親子ふれあい探検隊」は市内の職人の仕事場を訪問して、職人技の見学や体験をするというもので、小学3~6年生とその保護者を対象に仙台市が毎年企画しています。今年は12組の親子が参加しました。

作ったのは「フラスコ」です。ガラス管に息を吹き込み丸くした後、口を開くという2つの工程を体験してもらいました。少しずつ息を吹き込まないと厚さが均一な物ができません。強く吹きすぎて失敗、などありましたが初めてなのになかなか上手に作れていたそうです。これを機に近所にあるトンボ玉の工房に行って見ようという親子もいました。

体験の後、自然史標本館を見学して終了となりました。柴崎さんが製作したガラスの放散虫の前で記念写真を撮影する姿などが見受けられ存分に楽しんでいたようでした。

|

|

|

| ◆扇さんの挨拶 | ◆ホウケイ酸ガラスは熱衝撃に強く、耐熱製品として利用されています | ◆まずは澤田さんがお手本を |

|

|

|

| ◆炎は800℃から1300℃にもなるので、やけどに注意してね | ◆フラスコ作りを体験 | ◆ゆっくりと息を吹き込みます |

|

|

|

|

||

| ◆どれどれ、なかなかよくできたね | ◆ガラス管にひびを入れて切り離す | |

|

|

|

| ◆みんなの作品 | ◆砂時計 | ◆記念のマドラー |

東北大学「科学者の卵 養成講座」特別講義の模様

日時:2009年8月10日(月)13:00~17:00

場所:東北大学片平キャンパス川内萩ホール

今年から開始した「科学者の卵 養成講座」は定員100名のところに400名を超える応募があり、実に4倍を超える競争率となりました。そこで、残念ながら養成講座に参加できなかった高校生を対象とした特別講義が企画・開催されました。当日は台風により雨の中の開催となりましたが北海道、京都、沖縄など遠方から参加してくれた方も含め127名の参加がありました。

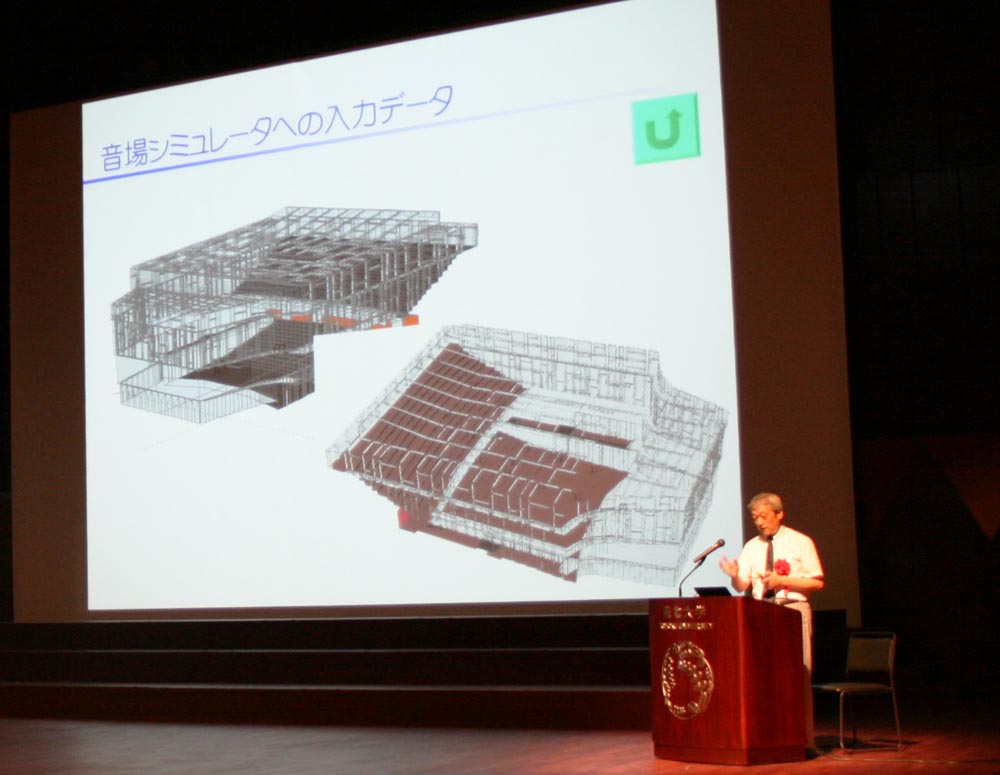

今回の特別講義では東北大学電気通信研究所の鈴木陽一先生による「川内萩ホールの音ができるまで」が開催されました。鈴木先生は一昨年改装された萩ホールの音響設計に参加されていました。萩ホールが国内有数の音響効果を持つまでの様々なアイデアを解説してくださいました。この講義をきっかけに音響に興味を持った生徒さんも多かったようで、積極的な質疑応答が行われました。

その後、東北大学学友会吹奏楽部の演奏で萩ホールの音響の素晴らしさを体感。みなさん休憩時間を利用していろんな席に移動し、それぞれの場所でどのように音響が工夫されているか考えながら演奏を楽しむ姿が印象的でした。

|

|

|

|

◆開会前の様子 |

◆開講の挨拶 木島副学長 |

◆司会進行の安藤晃先生 |

|

|

|

||

|

|||

◆上下/特別講義の鈴木陽一先生 |

◆壁や天井の凹凸も音響を良くするための工夫なのです |

||

|

|

|

|

| ◆質疑応答 みんな積極的に質問していました | |||

|

|||

| ◆いろんな席で音の違いを体感してみよう!演奏は東北大学 学友会吹奏楽部のみなさん | |||

|

|

|

|

| ◆休憩中に2階席や桟敷席へ移動 どの席でも音楽が楽しめるように設計されています | |||

「科学者の卵 養成講座」特別講義に参加した高校生にインタビュー!

◆◆岩手県立高校のみなさん◆◆

「昨年は東北大理学部のオープンキャンパスに参加した。将来、大学で数学を 学びたいと思っている。(科学者の卵に)落選してしまったのは残念だったけ ど、今回の講義に参加できて良かった。」

「(講義を聴いて)最初は難しかったが、グラフや数値を使って分かりやすく 解説してくれたことで理解することができた。雨は大変だったけど面白かっ た。」

◆◆仙台育英学園 秀光中等教育学校のみなさん◆◆

「(学友会吹奏楽部の演奏の聞きくらべについて)最初は2階、その後桟敷席 で聴いた。2階でも音が綺麗で、とてもまろやかに感じた。桟敷席では奏者に 近いこともあって、生の音を感じることが出来た。」

「(学友会吹奏楽部の演奏の聞きくらべについて)最初は2階、その後桟敷席 で聴いた。2階でも音が綺麗で、とてもまろやかに感じた。桟敷席では奏者に 近いこともあって、生の音を感じることが出来た。」

「ホールの壁の模様が飾りではなく、ホールの形や壁の模様など全てが、音響 を良くするために全て計算して作られていることにびっくりした。今回参加し てみて音響に興味を持った」

「とても勉強になった。ホールの形にも音響を良くするための理由があったこ とが興味深かった。」

◇◆◇みなさんお疲れさまでした◇◆◇

「東北大学 杜の都ジャンプアップ事業 for 2013 キックオフシンポジウム」の模様

8月6日(木)、東北大学百周年会館川内萩ホール会議室にて「東北大学杜の都ジャンプアップ事業 for 2013 キックオフシンポジウム」が開催されました。平成18年度より3年間実施してきた文部科学省の委託事業「杜の都女性科学者ハードリング支援事業」の成果を踏まえ、今年度より大学独自の事業としてハードリング支援を継続していくとともに、あらたに文部科学省の補助事業(科学技術振興調整費)として「杜の都女性科学者ジャンプアップ事業 for 2013」を実施、さらなるジャンプアップを目指します。

今回のシンポジウムでは平成21年度サイエンス・エンジェル39名(ボランティア7名を含む)が任命され、理学研究科からはボランティア1名を含む4名が拝命しました。

理学研究科は以前のハードリング支援事業から参加、運営に携わってきました。今回のシンポジウムにも多くの教職員・学生が出席しました。新しいジャンプアップ事業も継続して支援を行っていきます。

|

|

◆開会挨拶 折原守理事 |

◆来賓挨拶 小松弥生氏 |

|

|

|

◆今年度のサイエンス・エンジェル |

◆会場の様子 |

◆久利美和先生 |

|

|

|

◆久利先生による事業説明 |

◆基調講演 青木玲子氏 |

◆質疑応答 |

|

|

|

◆閉会挨拶 大隅典子先生 |

◆花輪公雄研究科長も参加 |

◆みなさんお疲れさまでした |

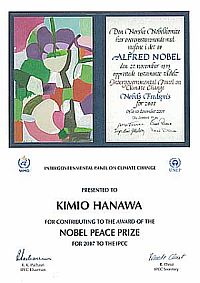

IPCCから届きました♪

2007年度のノーベル平和賞は、アル・ゴア氏とIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が受賞しました。「人間の活動と温暖化の関連性について共通の認識を作った」ことに対してIPCCの活動が認められたものです。

「人為起源の温室効果気体の増加により、20世紀半ば以降の世界平均気温の上昇のほとんどがもたらされた可能性がいかなり高い」と記した第4次報告書は温暖化対策へと国際社会を後押ししました。その第5章には、地球物理学専攻の花輪公雄教授が執筆者として参加しています。

左は IPCCが2007年のノーベル平和賞受賞の貢献に対して、第4次報告書に関与した主要執筆者に贈った賞状です。日本人では30~40人に贈られているそうです。贈られた花輪教授は、IPCCの感謝状だと受け止めているとのこと。

ノーベル賞の賞金は、アル・ゴア氏と等分に分け、IPCCが受け取った分は、発展途上国に対して地球温暖化についての知識向上、啓発活動に使われています。

第4回ビアガーデン

2009年7月27日、理学部・理学研究科自修会主催の第4回ビアガーデンが開催されました。あいにくの雨のため、今年は会場を北青葉山憩いの森公園からアオシスに変更しての開催となりました。

学友会モダンジャズ研究会の素敵な音楽とおいしいビールがジメジメした天気を忘れさせてくれました。でも、来年はスカッと晴れた空の下でビールが飲めるといいですね。

|

|

|

|

|

|

◆雷が光る中、動じないでビールを飲む皆さん。 |

||

夏休み大学探検2009

2009年7月23日、天文学専攻の市川隆先生による「夏休み大学探検2009」が開催されました。「夏休み大学探検」は、仙台市内の中学生を対象に世界トップレベルにある東北大学の研究者が講演をし、大学内の研究施設で体験活動などを行う企画で毎年開催しています。

市川先生の大学探検には中学1年生から3年生まで12名の参加があり、仙台市教育委員会の方の話によると一番人気だったそうです。

2009年は世界天文年で世界中でキャンペーンを行っています。ガリレオが宇宙を初めて天体望遠鏡で観測して400年。ちょうどキリのよい年で皆さんに宇宙のすばらしさを知ってもらおうということで始まりました。

1609年にガリレオ・ガリレイが月にクレーターがあることを発見しました。それから、天の川が星でできていること、木星の衛星を発見したこと、太陽に黒点があること、金星にも月と同じ満ち欠けがあることも発見しました。

参加した

中学生が作製した望遠鏡はガリレオが使ったものと同じ口径、ほぼ同じ倍率です。「皆さんも、ガリレオになって、月のクレーターを観察して欲しい。これが今日の大学探検の大きな目的です。」と市川先生はおっしゃっていました。

当時、天体の観測は誰も役に立つとは思っていませんでした。しかし、たった4cmの望遠鏡とガリレオの探求心が人類の歴史を変えました。参加した中学生たちもクレーターを観察して、その感動を体験して欲しいですね。

市川 先生に感想をうかがいました

子供たちが目を輝かせて宇宙の話に聞き入っているのを見て、つくづく、天文学に携わってきたよかったと思います。これからも最新の研究成果をわかりやすく伝えていきたいと思います。

|

|

|

◆まずは、ひとりひとり自己紹介 |

◆市川先生の挨拶 |

|

|

|

|

|

||

◆前日の一大イベント、皆既日食についての説明 |

◆みんな熱心にノートをとっています。 |

|

|

|

|

|

||

◆屈折望遠鏡のしくみを説明 |

◆3D眼鏡をかけて、宇宙の旅に出発 |

|

|

|

|

|

||

◆望遠鏡を製作中 |

||

|

|

|

◆焦点をあわせています |

◆李先生の部屋訪問 |

◆市川先生の実験室見学 |

|

|

|

|

||

◆物理A棟屋上の51㎝望遠鏡を操作してみましょう |

||

|

|

|

◆閉校式 |

◆お疲れ様でした |

|

東北大学「科学者の卵 養成講座」開講式&第1回特別講義の模様

日時:2009年6月13日(土)13:00~17:00

場所:東北大学片平キャンパスさくらホール 2F会議室

JST「未来の科学者養成講座」事業として申請した「経験・体験を通して『科学を見る眼』をもつ『科学者の卵』養成プログラムが採択され、今年度から平成24年度まで実施することになりました。21年度の生徒募集に応募した高校生は418名。その中から選考した100名の高校生に1年間にわたって講義や研究室での見学・研究を行うプログラムとなっています。第1回目となる今回は、このプログラムの実施責任者である生命科学研究科渡辺正夫教授の「進化論を唱えたダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性~ 花粉と雌しべの細胞間コミュニケーションとその分子機構」と理学研究科の口美和助教の「キッチン地球科学という発想」とあわせて開講式が開催されました。この第1回目のレポートから「発展コース」に進む30名のうち15名を選抜することになっています。

「科学者の卵?養成講座」の実行委員であり、第1回目の講師を務めた久利美和先生にお話しを伺いました。

◆◆高校生の反応はいかがでしたか?◆◆

—会場に入ったときから高校生の表情が生き生きとしており、資料に目を通す様子や、講義にあっというまに集中する様子など 「学ぶ姿勢」がなにより印象的でした。

◆◆第1回目を終えてみての感想をお願いします◆◆

—自分の頭で考え、その考えを書き表す能力の高い高校生が集まっていると感じます。1年間の講義を聴いて、たくさん学んで、その学んだことをどう表現するのか、とても楽しみです。 ついついこちらも力が入りすぎて、説明をしすぎてしまったのは反省です。 よくばらずに要点をしぼって表現するにはまだまだトレーニングが必要です。

|

|

|

◆さくらホール1Fの受付会場。 午前中の雨がすっかり上がり、キャンパスの緑がきれいでした。 |

◆渡辺先生の研究室の学生さん達。 スタッフとして参加。 |

|

|

|

|

|

||

◆上:木島副学長下:井上総長 |

◆開講式 |

|

|

|

|

◆司会進行の安藤晃先生 |

◆真剣な表情 |

◆渡辺正夫先生 |

|

|

|

|

||

◆花はなぜ重要なのでしょう? |

◆↑質疑応答 |

|

|

|

|

|

||

◆上:レポート記入下:自己紹介 |

◆居眠りする学生は1人もいません(感心) |

|

|

|

|

◆「リラックスしましょう」と安藤先生 |

◆久利美和先生 |

◆実験の失敗から大切な事がわかった |

救命講習会が開催されました

2009年6月4日(木) 13:30~16:30

会場:理学総合棟 2F エントランスホール

6月4日、仙台市防災安全協会の方々を講師にお招きして、救命講習会が開催されました。この講習会は自動除細動器(AED)を管理棟警務員室前に設置した2006年から安全衛生管理室が企画しており、今年で4回目になります。 35名の教職員が心肺蘇生、AED使用法を学びました。 理学研究科では、ほぼ全部の施設、建物にAED設置が完了しております。目の前で倒れている人を発見したら、すみやかに救助することができるように講習会に参加しましょう。

|

|

|

| ◆安全衛生管理室長寺田先生の挨拶 | ◆仙台市防災安全協会の皆さん | ◆AEDについて説明 |

|

|

|

|

||

| ◆メモをとりながら受講。まずはお手本を。 | ||

|

|

|

|

||

| ◆グループに分かれて、実践。まず、耳元で「大丈夫ですか」と大声で呼びかけながら、肩をたたきます。 | ||

|

|

|

| ◆胸骨圧迫はこの人形を使ってしか練習できません。 | ◆↑これが修了証です。 | |

東北放送「ふしぎのトビラ」取材

東北放送が制作している地域密着の子供向け科学情報番組「ふしぎのトビラ」に物理学専攻 光物性物理研究室の吉澤雅幸先生が出演します。放送予定日は7月11日(土)午後5時から5時30分。

6月2日(火)、16時頃から約3時間かけてTV収録が行われました。今回のテーマは、「紫外線」です。

目には見えない紫外線を薬品で光らせてみる実験、ブラックライトと赤・青・黄・緑・透明のセロファン、ガラス、鏡を使って「吸収」と「反射」を計測器で確認する実験などを吉澤先生が小学生にもわかりやすく説明しています。「光」をテーマにした出前授業を行っている吉澤先生なので、台詞もほぼ間違えることなく収録が進みました。

シミ・ソバカスの元になる「紫外線」ですが、実は郵便番号のバーコードという身近な所で役立っています。どんな内容なのかは7月11日の放送をお待ち下さい。

|

|

|

|

||

◆ワイヤレスマイクを装着 |

◆装置のセッティング |

|

|

|

|

|

◆↑紫外線をどのくらい通すか実験 |

◆収録後、全員で記念撮影。お疲れ様でした。 |