ホーム> イベント報告5

Event Report 5

2009.02〜

*イベント一覧はこちら

*本websiteに掲載している写真・文章等の無断でのコピー、転載を禁じます。

防災訓練

◆平成21年6月1日(月)

◆実施内容

(1)避難訓練 11時55分〜12時30分

(2)初期消火訓練 12時35分〜12時50分

◆場所 : 避難訓練は各避難場所、初期消火訓練は理学研究科中庭

高い確率で発生が予測されている宮城県沖地震に備えて、防災意識の高揚と防災行動力の向上を図ることを目的として、緊急地震警報システムを活用した実践的な防災訓練が行われました。

今回の防災訓練では、災害発生時の各人の取るべき行動の確認、避難路及び避難場所の確認、安否確認、緊急地震警報システムの検証が行われました。避難訓練への参加人数は1110名、初期消火訓練には約50名の参加がありました。

|

|

|

| ◆対策本部 | ◆机の下に避難中 | ◆建物の外へ避難 |

|

|

|

|

||

| ◆安否確認の場所のひとつ:中央広場の模様 | ◆北青葉山憩い公園に避難(上段) | |

|

|

|

| ◆数学棟前に集合している研究室 | ◆災害時伝言サービスの利用法を確認 | ◆安否確認の報告 |

|

|

|

| ◆消火器の使い方説明 | ◆消火器を使っての消火訓練 | ◆代表8名が初期消火訓練を体験 |

東北大学大学院理学研究科入試説明会

2009年4月25日、東北大学東京分室(サピアタワー10F)にて、本研究科大学院入試説明会を開催しました。これまで、各専攻ごとに行っていた大学院入試説明会を合同で開催するという初めての試みでした。

物理学専攻、天文学専攻、化学専攻が午前の部、地球物理学専攻と地学専攻が午後の部と5つの専攻を2つに分けて開催しました。数学専攻は5月30日(土)に東京オフィスにて開催します。

参加した学生の方からは、

仙台まではなかなか足を運べないので、東京での開催はとても助かるという声がありました。

◆参加者の内訳◆

物理学専攻—19名, 天文学専攻—6名, 地球物理学専攻—6名, 化学専攻—4名, 地学専攻—2名

<午前の部> |

||

|

|

|

| ◆まずは会場の準備。机を並べたり、ポスターを貼ったり。 | ◆3階の受付の模様 | |

|

|

|

|

||

| ◆全体説明 | ||

|

|

|

|

||

| ◆物理学専攻 | ||

|

|

|

|

||

| ◆天文学専攻 | ||

|

|

|

|

||

| ◆化学専攻 | ||

<午後の部> |

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

| ◆地球物理学専攻と地学専攻は合同で開催。その後、分かれて質疑応答を行いました。 | ||

第46回東北大学サイエンスカフェ「極微のシンメトリー 〜素粒子の世界:ノーベル賞と残された謎〜」

日時:2009年4月24日(金) 18:00〜19:45

会場:せんだいメディアテーク1階オープンスクエア

講師:日笠健一教授(東北大学理学研究科物理学専攻)

4月24日(金)、せんだいメディアテーク1階オープンスクエアにて、第46回東北大学サイエンスカフェ「極微のシンメトリー 〜素粒子の世界:ノーベル賞と残された謎〜」が開催されました。講師は、物理学専攻の日笠健一教授でした。司会の隅野行成先生から、大学時代の先輩である日笠先生とのエピソードを交えたご紹介の後、日笠先生の講演が始まりました。講演では、「素粒子の物理は何を目的としているか」などのお話から、素粒子の世界に現れる対称性のさまざまな側面のお話まで、なかなかイメージをつかみにくい“素粒子”についてわかりやすく説明して下さいました。テーブルディスカッションでは、各テーブルごとにファシリテーターがまとめながら、活発な議論が交わされていました。テーブルディスカッション後の質疑応答では、グループごとに話し合われた質門について、日笠先生が丁寧に答えて下さいました。講演終了後も日笠先生への質問は続きました。

|

|

|

| ◆会場セッティングを終えて | ◆受付の様子 | ◆司会:隅野先生 |

|

|

|

|

||

| ◆グループでの話し合いの様子:会場は満席でした。 | ◆講師の日笠健一先生(上段) | |

|

.jpg) |

|

|

||

| ◆野家先生と日笠先生(上段) | ◆各グループごとに質問についての話し合い中の模様(ファシリテーターがまとめます) | |

|

|

|

| ◆ファシリテーターから日笠先生への質問 | ◆各テーブルを回りながら | ◆小林・益川両先生のノーベル賞についての記事 |

|

|

|

| ◆質疑応答の模様 | ◆講演後も日笠先生への質問は続きます | |

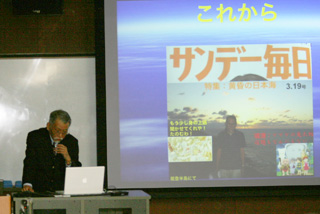

最終講義:地学専攻 尾田太良教授 「浮遊性有孔虫との対話—ツルハシと面相筆と共に—」

3月19日(木)に生物地学共通講義室にて、地学専攻・尾田太良先生の最終講義「浮遊性有孔虫との対話—ツルハシと面相筆と共に—」が開催されました。

尾田先生は、古生物学、古海洋学の教育研究に努められるとともに、後期新生代の微化石層位学的研究、西太平洋・黒潮海域の古環境復元に関する研究を推進してこられ、日本の古海洋学の進展に多大な貢献をされてきました。

<経歴>

奈良県生まれ

1974年 東北大学大学院博士課程修了

1974年-1976年 日本学術振興会奨励研究員

1976年-1986年 東北大学理学部助手

1986年-1993年 熊本大学理学部助教授

1993年-2000年 熊本大学理学部教授

2000年- 東北大学理学研究科教授

尾田太良先生よりメッセージをいただきました

地層中に含まれる1mm以下のプランクトンの微化石の研究は,時代ごとに生息していた種が異なる事を利用して,地層の年代決定の役割を担っている.微化石による研究は東北大学の地圏環境科学科(旧地質・古生物学教室)の伝統的分野であり,1968年にはじまった深海掘削計画(DSDP) のプレートテクトニックスの実証等の科学的成果に貢献してきている.更に,プランクトン微化石の時間的な群集の変遷と生息深度の異なる各種の殻に記録されている化学的成分とを組み合わせた研究は,古海洋の立体的復元や気候変動の解明に大きな役割をはたしている.当教室はこの分野の後継者を育てていくことの出来る唯一の研究機関である.今後,この伝統をふまえて,2003年に始まった統合国際深海掘削計画(IODP)に積極的に参加し,更なる古海洋学の飛躍を期待している.

|

|

| ◆海保先生より尾田先生の紹介 | ◆尾田先生 |

|

|

| ◆スライド:露頭に向かってツルハシを振り上げ中の尾田先生 | ◆講義中の模様 |

|

|

| ◆花束贈呈 |

研究室の学生さんから尾田先生へのメッセージをいただきました

◆理学研究科地学専攻 M2 森 悠子さん ◆

学部3年生の夏,研究室への配属が決まり,初めて尾田先生と研究室の先輩方と飲みに行ったときのことを良く覚えています.大学教授に対していだいていた近寄りがたいイメージとは異なり,尾田先生はとても気さくな方でした.二次会にはカラオケに連れて行って下さり,とても驚いた記憶があります. それから約4年間,ご迷惑をおかけしたことも多々ありましたが,先生にはいつも温かいご指導をいただき,深く感謝いたしております.先生には古海洋学の基礎や有孔虫の分類などの知識だけでなく,地道にデータを積み重ねていくことの大切さを教えていただきました.また,国際学会への参加や,乗船実習など貴重な経験を数多くさせていただきました.これらの経験は社会に出てからもきっと役に立つと思います.研究以外にも,飲みに連れて行って下さったり,お宅に招待していただいたりして,とても楽しい時間を過ごすことができました. 尾田先生の最後の学生の一人としてご指導いただけたことを光栄に思います.本当に長い間ありがとうございました.

◆東北大学大学院理学研究科地学専攻GCOE助教 千代延 俊 さん ◆

「Rock & Dr. Oda」

私と尾田先生の出会いは東北大学大学院へ進学する前の社会人時代でした.会社で関東の地質調査業務を行ったところ,どの文献を見てもOda (1977)が本邦の微化石層序のスタンダードとして引用されており,ずいぶん古い年代ながらDr. Odaさんて凄いなと御名前を知りました(実際にお会いしておりませんが).その後,先生のもとで博士課程を取得し御退職までご指導を頂きました. 尾田先生は微化石層位学,古海洋学,お酒,煙草を御専門にされていました.中でも岩石と吸い殻を残すのが大のお好きで,倉庫や灰皿付近が極めて混沌としていたのが印象的です.先生のもとで岩石採取,微化石による古環境解析,お酒と煙草などの大人の嗜みを学んだ学生は数多く,その研究内容の魅力のみならず心の琴線を揺さぶるようなお人柄に惹かれて研究室にはいつも学生が大勢集まっておりました.とくに先生の研究室は女子学生が多く,私には理解出来ませんでしたが,その容姿と言動に憧れたという話をよく聞いたものです.研究面での先生は,学生を全面的に信頼されて自由に研究を進めさせてくれました.その結果が芳しく無くても叱責されることもなく,結果に対する解答をご一緒に真摯に考察してくださいました.このようなお人柄から,先生と関わりをもった学生は大学の垣根を越えて情報を交換するなど,独自の交流を持つほどに発展しています.先日の御退職にあわせて卒業生や在校生,他大学の学生などが総出で研究室や倉庫の整理をしました.その成果として岩石(Rock)と吸い殻の多くは無くなりました.が,引退してもなお心を揺さぶる(Rockな)格好イイ先生はそのままでお元気にご活躍されることを楽しみにしつつ,今後とも研究や大人の嗜み方面でのご指導ご鞭撻のほどをお願いするとともに期待して先生へのメッセージとさせていただきます.

尾田研究室・集合写真

最終講義:地球物理学専攻 三品正明准教授 「私の地球物理学40年〜地震予知はできなかったけれど〜」

3月19日(木)に理学研究科大講義室にて、地球物理学専攻・三品正明先生の最終講義「私の地球物理学40年〜地震予知はできなかったけれど〜」が開催されました。

三品先生の紹介:地震・噴火予知研究観測センター・三浦哲先生

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター准教授三品正明先生は,昭和43年3月に東北大学理学部天文及び地球物理学科第二をご卒業後,同年4月から理学部附属青葉山地震観測所(現地震・噴火予知研究観測センター)の教務技官に就かれました.その翌年4月には助手に昇任され,平成3年11月に助教授になられました.この間,昭和57年8月から昭和62年8月まで秋田地殻変動観測所にも勤務されております.このように先生は、41年の永きにわたり、東北大学において研究と教育に携わってこられました.

先生のご研究は多方面にわたっており,重力異常に関するご研究では,陸上および海上の重力異常データを併合して海陸統合の重力異常図を作成され,得られた詳細な重力異常の空間分布の特徴と東北日本弧・海溝系のテクトニクスとの関連を議論されました.ご自身でも仙台平野南部や秋田駒ヶ岳などの火山地域で相対重力計による高密度の重力測定を実施され,得られた高分解能の重力異常と地下構造の関係を調査されました.また,地殻変動連続観測で得られた歪・傾斜などのデータを丹念に調査され,平均的な年周変化の計算方法と補正方法を考案されました.この年周変化補正法は定常観測データの補正に使われ,地殻変動連続観測の結果は当センターのホームページで定期的に更新されています.さらに,東北地方の電磁気学的な構造調査を精力的に進められ,東北地方を横断する複数の測線において地震波トモグラフィと直接比較できるような詳細な比抵抗構造を提唱し,高(低)速度領域と高(低)比抵抗領域の対応関係が見られること,地殻内地震の多くが高速度・高比抵抗域内で発生していること,1962年宮城県北部地震,1970年秋田県南東部地震,2008年岩手・宮城内陸地震の震源域の近傍には,地殻内流体の蓄積と考えられる顕著な低比抵抗域があり,断層周辺への地殻内流体の供給が内陸地震発生に関与したこと,地殻中・深部の低比抵抗域の分布と東北脊梁山地沿いの歪集中帯の分布が対応していることなどの重要な成果をあげてこられました.

|

|

| ◆司会の海野先生 | ◆地球物理学専攻長・川村先生の挨拶 |

|

|

| ◆三品先生 | |

|

|

|

|

三品正明先生よりメッセージをいただきました

「最終講義で言いたかったこと」

昭和43(1968)年に理学部卒業後すぐに就職し,今日まで理学部・理学研究科の教員生活41年になりました.初めは,昭和40年から始まった地震予知研究の第1次5カ年計画の最中で,参加各大学が微小地震観測所や地殻変動観測所を新たに建設していました.地震予知研究は5ヵ年計画が何次にもわたって繰り返され,現在も続けられています.私が就職した頃の地震予知研究は,大地震の前兆現象をいかにして捕らえるかということが主でした.科学的な観測が始まってから,前兆現象をきちんと観測した例は,ほとんどありませんでしたから,とにかく有効と思われる手法は何でも試そうという時代で,大学のほかに国の研究機関も参加して,各種の観測,研究が実施されました.しかし,1995年の兵庫県南部地震以来,もっと地震発生の基礎に迫る研究も必要だという反省もあって,全国規模の新たな観測網が整備され,研究体制も見直されて,新しいデータを用いた研究によって,日本列島の地震環境が次第に解明されてきています.

そのような中で,私個人は,時代に取り残されたような状態で,旧来の観測を継続し,それに基づく研究を主にしてきました.前兆現象を捕捉できないことは,すなわち前兆現象が無いと言うことではないので,旧来の観測が否定されたわけではないからです.そして,今はそのような現象が見つからなくても,将来新たな手法が開発された時にその手法を試すデータを用意しておくことも,現在観測する者にとって大切な役割と考えるからです.地殻変動などの観測データは一朝一夕で得られるものではありません.長い継続があって初めてその価値が出てくるものなのです.

自然現象の観測は,室内,室外での実験と違って,失敗してもやり直しはできません.「今日のデータは,今日しかとれない」をモットーにして,今日まできました.最終講義でも話したように,私が取り組んできた研究は,多岐にわたっています.地震という現象を理解するためには,地震学的な研究手法だけでは不十分です.山に登るための道(登山道)はいくつもあって,それぞれの道で違った風景がありますが,どれもその山の姿なのです.必要なら新しい道を探して,山に登りましょう.

地球物理学専攻・集合写真

最終講義:地学専攻 大槻憲四郎教授 「断層と地震」

3月19日(木)に生物地学共通講義室にて、地学専攻・大槻憲四郎先生の最終講義「断層と地震」が開催されました。

大槻先生は、地質学、構造地質学、プレートテクトニクス、変成岩に関する岩石力学、地震災害研究、深層地下水変動観測、地震地質学など、多岐にわたる分野の発展に多大な貢献をされてきました。

卒業論文〜修士論文・学部の頃からの研究の思い出についてや、先生が地学を学び始めた頃のこと、大きく3つのフェーズ(1972-1979<フィールドワークと模索の時代>、1978-1995<プレートテクトニクスの時代>、1995-現在<断層と地震の時代>に分けた研究についてのお話をして下さいました。講義の中にあった、「"偉い人"は乗り越えるべし」・「我を忘れてよく観て、じっくり考えて」・「外に出よう、石垣を取っ払った平城で」というお言葉が、先生の研究に対する姿勢を表していると感じました。

<経歴>

福島県生まれ

1970年 東北大学理学部卒業

1972年 東北大学大学院修士課程修了

1974年-1991年 東北大学理学部助手

1991年-1994年 東北大学理学部助教授

1994年- 東北大学理学研究科教授

大槻憲四郎先生よりメッセージをいただきました

“優秀”な人間達の“ネズミ集団”の挙動

まだ過去を振り返る気分にはなれないので、今気になっていること書きます。

不幸にも(幸いにも?)、我々は今不況を体験しています。サブプライムローン問題は世界の実体経済の規模から見れば、ゴミのようなものでしょう。それでも、この小さな渦に世界の投資家・企業家が次々に巻き込まれ、そのこと自体が渦を強化している。利益を挙げている企業さえも、将来のさらなる経済悪化を見越して人員整理などの「合理化」に走る。経済アナリスト・評論家も、分かったような顔をしてこの流れを強化するのに一役買って飯の種にする。一種のアトラクターの構図です。

ヘッジファンドはノーベル賞受賞者をも抱え、最先端のスーパーコンピュータで将来予測して投資戦略を決めている。企業家も一流の頭脳と情報に基づいた企業戦略を持って行動している。それにも関らず、取るに足らない渦が瞬く間にモンスターに成長してゆく。問題はどこにあるのか。スーパーコンピュータに搭載するプログラムは、先端的ではあるが、同じようなもの。入力する情報もグローバル化のおかげで、似たりよったり。しかも、情報は飛躍的に高速で伝播するようになっている。したがって、渦は確実に、かつ極めて迅速に自己強化されてしまう。個々の投資・企業家は高度な頭脳を持った自律的な個人・集団であるにも拘わらず、マクロには不思議なおじさんの吹く笛の音に導かれて行列をなして海に飛び込むネズミの集団と同じような結果を否応なしに生んでしまっている。

上に述べたような構図は、何も経済の分野に限られているわけではなく、身近かにも過去にもたくさんの事例がある。大学の使命は、世界をリードするような優秀な社会人や研究者を育成することにあるという。どのような資質を指して“優秀”であるといえば良いのだろうか。上の“ネズミ集団の行動”に走らせる一つの要因は「均質化」です。他方、必然的に進むグローバル化は「均質化」を生む。よくよく考えるべき時ではなかろうか。

|

|

◆司会の中村教博先生 |

◆大槻先生 |

|

|

◆講義室の模様 |

◆今までの研究について |

|

|

◆大槻先生・尾田先生 |

理学部地圏環境科学科3年生・中村悠さんから大槻先生へのメッセージ

卒業研究、野外実習や講義、スキー、温泉めぐり(笑)etc。研究室に所属して約1年たらずしか経っていませんが、十分すぎるほど一緒に楽しませていただきました。学問、その応用や私生活にいたるまで様々なことを教えていただき、勉強させられることが多々ありました。大槻先生の物事の興味や学問に対する姿勢は、いつも応用力があり、エネルギッシュだなと感じています。そんなエネルギーをたくさん吸収して、私も頑張ってゆきたいと思います。今までお疲れ様でした。ありがとうございます。

地学専攻・最終講義後の記念撮影

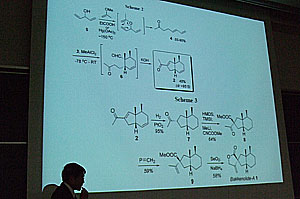

化学専攻最終講義 森田昇教授「フルベノイドの化学」&大野公一教授「理学に魅せられて—未知へのチャレンジ—」

森田先生と大野先生

2009年3月6日、理学研究科大講義室にて化学専攻の最終講義森田昇教授「フルベノイドの化学」、大野公一教授「理学に魅せられて—未知へのチャレンジ—」が開催されました。

森田昇先生「フルベノイドの化学」

<経歴>

昭和43年 東北大学理学部化学科卒業

昭和47年 東北大学教養部 助手

昭和49年 東京工業大学工学部 助手

昭和52年 東北大学教養部助手

平成元年 東北大学教養部助教授

平成4年 東北大学教養部 教授

平成5年 東北大学理学部 教授

平成7年 東北大学大学院理学研究科 教授

教養部で一緒だったという河野先生が、当時の写真を写しで森田先生の紹介をして下さいました。若い背広姿の先生の写真に皆注目でした。 森田先生は、非ベンゼン系の芳香族化合物の構造・反応を続けてこられています。最終講義は7員環化学のお話しです。先生が研究室に配属になった頃、有機化学と言えば「7員環化学」だったそうです。先生の研究テーマを順におって講演下さいました。

大野公一先生「理学に魅せられて—未知へのチャレンジ—」

<経歴>

昭和43年 東京大学理学部化学科卒業

昭和47年 東京大学教養部 助手

昭和55年 東京大学教養部 助教授

昭和64年 東京大学教養部 教授

平成元年 東北大学教養部助教授

平成4年 東北大学教養部 教授

平成5年 東北大学理学部 教授

平成7年 東北大学大学院理学研究科 教授

自分の卒業式になかなか出席できなかったというエピソード、趣味だったというHi-Fi(ハイファイ)アンプ作りの話から最新のトピック「全遷移状態の自動探索アルゴリズム」まで、多岐にわたってご講演下さいました。

◆◆美齊津文典先生から大野先生へのメッセージ◆◆

大野先生と私の出会いは、1981年秋の東大駒場での先生の全学ゼミナール(学部・学年を超えた1, 2年生の少人数講義)を私が受講したのが最初となります。この時はちょうど、福井謙一先生がノーベル化学賞を受賞した直後でした。しかも、ゼミのタイトルは「分子軌道」であり、気鋭の助教授によるこのタイムリーな講義はものすごい人気で、教室の外まで受講希望者があふれていたのを覚えています。その後、私は学部、大学院と進んで、次第に先生と近い分野で研究生活を送るようになりました。そして大野先生が仙台に転任された一年後の1995年に、分子研に居りました私を研究室のスタッフに誘って下さいました。それ以来14年間、一緒に研究・教育をさせていただいてきたわけですが、時には共に研究上の高みを目指し、また時には互いに意見が対立して衝突することもありました。それらも、常に真剣に研究や教育を考えていらした先生の姿勢の表れであったのだなあと、思い出されます。先生は四月から、豊田理研のフェローとして研究を続けられますが、今後とも研究・教育に関して御助言いただけることを期待しております。

|

|

◆司会の豊田先生 |

◆森田先生は昭和21年1月高知県生まれ |

|

|

◆7員環化学について |

|

|

|

◆花束贈呈 |

◆河野先生より大野先生の紹介 |

|

|

◆大野先生は昭和20年9月北海道生まれ |

◆幼少の頃は体が弱かったそうです |

|

|

◆花束贈呈 |

|

|

|

◆お疲れ様でした |

|

最終講義:物理学専攻 小野寺秀也教授「メスバウアー20年、多極子15年」

2009年3月3日(火)、理学合同棟共通講義室203号室にて物理学専攻小野寺秀也教授の最終講義「メスバウアー20年、多極子15年」 」が開催されました。

小野寺先生は、メスバウアー分光法を用いた磁性体に関する研究、その後、希土類化合物の軌道秩序と多極子相互作用に関する研究でご活躍されました。特に、メスバウアー分光法の研究で昭和54年に金属研究助成会研究奨励賞を受賞、また、多極子に関する研究で平成17年に日本物理学会論文賞、平成18年に同注目論文賞を受賞されています。

メスバウアー分光法は研究手段で、多極子は実験のテーマ。小野寺先生がメスバウアー分光を始めた時(大学の4年頃)に渡されたメスバウアーのテキストのイントロダクションに、 「研究者には2つあって実験装置を抱えて実験装置のプロとしていろいろなテーマをやっていくタイプ(米国に多い)と、テーマを抱えてそういう人の所を渡り歩いていくタイプ(ヨーロッパに多い)」とあったそうです。 4年生の時にメスバウアー分光の装置を作れといわれた時には、装置のプロになるという意識で研究を始めたのが、実際やってると途中からメスバウアー実験装置に全くこだわらなくなって、多極子をやるためなら、どんな実験でも、借りてでもやるという方向に変わってきたそうです。

<経歴>

1968年 東北大学工学部 原子核工学科 卒業

1970年 東北大学工学研究科 原子学工学専攻 修了

1970-1999年 東北大学工学研究科、金属材料研究所 助手

1999-2003年 東北大学金属材料研究所 助教授

2003年− 東北大学理学研究科 教授

小野寺秀也先生から学生へのメッセージ

「脳に筋肉が詰まっている」というのは明らかに悪口言葉ですが、学業や研究にはまるで腕力で乗り越えるかのように対処しなければならないきつい時があります。 わずかな可能性に賭けてがむしゃらに計算したり、ささやかなアイデアに縋って実験をしたり、いずれにせよ、集中的な体力勝負が必要な時があります。あきらめない、めげないことが才能に見えることがあります。

|

|

||

◆山口専攻長による小野寺先生の紹介 |

◆小野寺先生 |

||

|

|

||

◆講義の模様 |

|||

|

|

|

|

◆質疑応答の模様:質問する青木先生、村上先生と質問に答える小野寺先生 |

|||

|

|

||

■花束贈呈:小野寺先生、お疲れ様でした。 |

|||

松岡英一先生から小野寺先生へのメッセージ

小野寺秀也先生は、東北大学大学院を修了後、東北大学金属材料研究所と理学研究科物理学専攻において金属磁性の研究に取り組まれて来ました。40年近くに及ぶ研究生活の前半は、遷移金属化合物のメスバウアー効果を用いた研究を、そして近年では希土類化合物の多極子秩序の研究を精力的に推進して来られました。特に、小野寺先生が発見した数々の多極子秩序系化合物は、新たな典型物質として広く学界に認識され、希土類磁性の研究に多大な進展をもたらして来ました。

教育者としての小野寺先生は、学生の自主性を重んじる方でした。「人の真似ではなく、自分で考えて新しいことを行え」が御自身の研究モットーであると共に、学生指導の指針でもあったと拝察しています。小野寺先生の下で学位を取得した教え子達は、現在では全国各地の大学や研究所で、物性研究の指導的立場を担っています。

私は、2005年6月から4年弱の期間、小野寺先生の下で助教として研究教育にあたってまいりました。その間に小野寺先生から学ぶことが出来たのは、研究を行う態度や学生の指導方法等の大学教員としての資質に留まりません。先生と毎日御一緒した昼食の際の雑談を通じて、御趣味の釣りと登山の話題から、社会問題や人生論にまで及ぶ小野寺先生の深く広い識見に接したことは、何物にも換え難い私の財産となっています。小野寺先生の御退職にあたり、先生の数々の教えを次世代を担う学生諸氏に伝えて行くべく、決意を新たにした次第です。

理学部・理学研究科 学位記授与

☰日時:3月25日(水) 12:30〜14:30

☰場所:厚生施設「グリーンホール」 懇親会:厚生施設2階「アオシス」

|

|

|

◆会場:グリーンホール |

||

|

|

|

◆受付:アンケートなどの配布 |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

◆学位記授与 |

||

|

|

|

|

||

◆東北大学リコーダーアンサンブルの方々による演奏会 |

||

|

|

|

|

||

|

|

|

◆懇親会の模様 |

||

最終講義:物理学専攻 鈴木章二准教授 「真空紫外分光器とともに—放射光施設における真空紫外線・軟X線分光器の現状—」

2月20日(金)に理学総合棟203号室にて、物理学専攻・鈴木章二先生の最終講義「真空紫外分光器とともに」—放射光施設における真空紫外線・軟X線分光器の現状—が開催されました。

<経歴>

1975年東北大学大学院理学研究科物理学専攻を修了後、物理学科第一講座の助手になられてから2009年3月現在まで物理学専攻に所属

(1984〜1986年コーネル大学(米国)研究員)

◆東北大学多元物質科学研究所・江島丈雄先生に鈴木先生との思い出についてのメッセージをいただきました◆

「伝統とかスピリットのようなモノ」

鈴木先生との出会いは、私が4年生のときまで遡る。修士への進学が決まって、研究室内で研究テーマを決めた頃だったと思う。その当時の研究室は佐川敬先生が直前に亡くなられた後で、佐藤繁先生がつくばのPF(Photon Factory)から赴任されることになっていた。私は佐藤先生と鈴木先生についてウラン化合物の光電子分光をやることになっていて、専用の光電子分光装置を新たに購入し、立ち上げるのが最初の仕事だった。当時、研究室には「弁当箱」と呼ばれた大きなローランド配置のX線分光器があり、それを搬出することから始まり、冷却水や排気ダクトの配管、装置の搬入据付、計測用ソフトウェアの開発なんかもやった。最終的にこの装置で触っていない所はなかったと思う。これらの作業は鈴木先生の指導の元、当時修士の学生だった村田さんと共に行った。作業を通して鈴木先生はそれまで教養部等で講義を受けた物理学科の先生方とは随分とタイプが違うとの印象を持った。

鈴木先生は佐川先生の研究室の御出身で、博士終了後、そのままそこの助手に採用された。佐川先生は、急逝されたが、日本のX線を用いた分光研究・光電子分光研究の草分けで、研究を行ううえで良質なX線光源を欲したことから当然のこととして、日本の放射光研究の草分けでもあった。今と違い、市販の分光器や光電子分光装置などあまりない時代であったためか、佐川先生は強力に装置開発を行ったらしい。先日その当時の諸先輩方から話を伺う機会があったが、佐川先生は「東洋のSiegbahnになる」というのが口癖だったそうだ。

私が配属されたときの佐川研(ちょうど変わり目だったので厳密には佐川研ではないが)は、佐川先生が開発された光電子分光装置が3台ほど動いていた。そのうち1号機、2号機と呼ばれた角度分解用の光電子分光装置は、主に鈴木先生が設計、製作されたものだったと伺っている。その後の超伝導フィーバーのおかげで光電子分光装置のエネルギー分解能は飛躍的に上がり、作るよりも買う方が安くなってしまったため自作する利点はほとんどなくなってしまったが、建設した光電子分光装置のエネルギー分解能は、当時としては最先端の100meV台の値だった。ソフトウェアなども自作し、かなり使いやすい装置に仕上がっていた。高橋隆先生の黒リンの角度分解光電子分光のデータや河野省三先生のSi表面上のアルカリ金属等の角度分解光電子分光のデータなどは、すべてこれらの装置を使ってなされた仕事だった。

佐川先生は放射光光源開発もほとんど同じノリだったらしく、鈴木先生他、佐川研関係者一同がすべてリング建設に携わったそうだ。後に佐藤繁先生からその当時のリング建設の思い出をよく聞かせられたが、鉄筋を張って自分でコンクリを流し込んで床を作ったとか、電磁石に供給する電源ラインを通すために土管に電線を入れるにはどうするかとか、装置を作ると言う意味での建設ではなく、本当に建屋を作る土建屋の話が多かった。このため、我々が配属された当時、研究室には実験装置は作るものだ、という雰囲気が濃厚に漂っていた。現在とは異なり、大学に配分されるお金が少なかったという事情も関係あるかもしれない。この雰囲気を強固に支えたのが鈴木先生の技術力だったと思う。

私がウラン化合物の光電子分光を始めた頃、新たに購入したVG社のESCA-Lab MkIIは、市販の装置らしくよく考えられていて作業はしやすかったが、高圧電源が弱くすぐに故障して動かなくなった。VG社のくれた回路図を見ながら自分でチェックしていくのだが、サッパリ分からない。困って鈴木先生に相談に行くと、回路図の読み方だけは教えてくれたが、後は自分でやれと放っておかれた。結果的に昇圧部のモールド部品が弱かったためと判明したが、モールド部品なだけに手が出ず、VG社の電源を全部捨てて新たに作り直した。おかげで私は一通りの基礎技術を身につけることが出来た。

私がESCA-Labと格闘していた頃、鈴木先生はつくばにある放射光施設Photon FactoryのBL18Aビームラインの設計・建設を行っていた。今は放射光リングで使用される軟X線用のビームラインの標準が定まってきているが、当時はまだ最適なビームラインを求めて試行錯誤が行われていた時代だった。今でもそうだが、軟X線領域の分光器設計をテーマとしている研究者は少なく、まして機械設計を同時にやれる研究者はもっと少ない。鈴木先生はその数少ない研究者だった。その後、鈴木先生はPF以外の分子研UVSOR、NTT NAR等のビームライン建設に係わりがあったと伺っている。

研究室が佐川先生から佐藤繁先生に代替わりをした後、佐藤先生は鈴木先生と伴に東北大学特定領域横断研究組織TURNS-005を立ち上げ、学内の核理研、科研などと共同で「東北大学放射光計画」を進められた。この放射光計画は最初はPFリングと同じ第2世代の計画だったが、その後の第3世代の高輝度光源計画に変わり、同様な計画を持つ東大と長い間その建設を巡って競い合った。東北大計画の特徴はボトムアップによる現実的な計画であったから、エンドステーションの設計、光学系の設計、リングの設計などと伴に、ユーザーの取りまとめや各方面への折衝などの煩雑な仕事が多く、鈴木先生は佐藤先生を支えてそれらの仕事をすべてこなしてきた。法人化以降状況が大きく変わり、最終的に計画の実現に至らなかったのは我々にとってたいへん残念だった。膨大な研究計画書のごく一部が私の手元にあるが、計画を通すために如何に工夫されたかが伝わってくる。

鈴木先生は弓がご趣味だそうだ。門外漢の私には、鈴木先生がその丸い体型でどのように弓を引くのか想像もつかない。顧問をされている弓道部も自慢で「オレが顧問になってから東北大は常に全国の上位にいる」というのを折に触れて語っている。前顧問が科研の池沢先生だったと思うが、池沢先生が退官されるときに鈴木先生に弓道部の顧問を引き受けてくれるように頼んでいる所に居合わせたことがある。「大会に勝たなくてもいいんだ。でも伝統というか独自のスピリットみたいなものがあるから、できれば東北大弓道部の出身者に顧問になってもらいたい」というような意のことを言って、鈴木先生を説得していたように思う。結果的にいい意味で池沢先生の頼みを裏切ったわけだが、我々鈴木先生の薫陶を受けた身としては、かくありたい、と思っている。

| ◆最終講義の模様 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

最終講義:物理学専攻 江澤潤一教授「トポロジカル・ソリトンに魅せられて---研究生活を振り返る」

2009年2月10日(火)、理学合同棟共通講義室203号室にて物理学専攻江澤潤一教授の最終講義「トポロジカル・ソリトンに魅せられて---研究生活を振り返る」が開催されました。

江澤先生の業績は物理学の多岐にわたり、特にボーテックス、モノポールの研究で世界的な仕事をされ、また、日本物理学会においても素粒子論領域の代表としてご活躍されました。

「最終講義をするとは感慨深い。できれば絶対最終講義をやりたくなかった。思えば研究活動の人生の大半は東北大学におり、自由に研究をさせもらい大変感謝している。」と始まり、東大時代のお話しから最近の研究までご講演頂きました。

当時の東京大学素粒子論研究室には、有名な西島和彦先生、山口嘉夫先生、宮沢弘成先生がおられ、自分がどこに属しているのか分からないくらいリベラルな研究室だったとのこと。院生時代は大学紛争の真っ只中で、配属された素粒子論研究室の4人部屋で江澤先生の目の前の席に座っていたのが東大全共闘のリーダー山本義隆さんだったそうです。実際には、2〜3回くらいしか顔をあわせることがなかったそうですが。

<経歴>

1968年東京大学理学部天文学科卒業。

1973年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。

その後、ケンブリッジ大学研究員、パリ大学オルセー校研究員、マックスプランク物理学研究所研究員。

1980年東北大学に赴任。

江澤先生から学生へのメッセージ

「自然界にはまだまだ面白い現象が潜んでいます。それを発見できるよう皆さんもチャレンジしてみましょう。」

|

|

| ■司会の山口先生より江澤先生の紹介 | ■江澤先生 |

|

|

| ■質疑応答:日笠先生 | ■質疑応答:平山先生 |

|

|

| ■花束贈呈:先生、お疲れ様でした | |

第2回理学研究科6専攻合同シンポジウム「ヤングブレインズの連携による学際的研究の創生」

講演会:2009年2月23日(月) 09:20-17:55 理学総合棟2階203講義室

ポスターセッション:12:00-14:00 理学総合棟2階205講義室、エントランスホール

主催:大学院教育改革支援プログラム「理学の実践と応用を志す先端的科学者の養成」

2月23日(月)、大学院教育改革支援プログラム「理学の実践と応用を志す先端的科学者の養成」主催の第2回東北大学大学院理学研究科6専攻合同シンポジウム「ヤングブレインズの連携による学際的研究の創生」が開催されました。 理学合同棟・総合棟2階203講義室にて17件の口頭発表と、エントランスホールおよび205講義室にて48件のポスター発表が行われました。口頭発表は、一人15分、質疑応答5分の計20分ずつ行われ、ポスター発表は、用意された軽食でお昼を兼ねながら12時〜14時の2時間にわたり行われました。講演会場もポスター会場も参加者で混雑していましたが、それぞれに活発な議論がなされていました。今年度の参加者数は昨年を上回る計233名でした。

◆大学院GP取組実施担当(代表者)・小薗英雄教授(数学専攻)の開会の挨拶では

「このシンポジウムは、6専攻の垣根を取り払ってやっていこうという試みであり、“異分野融合”“新研究分野開発”をキーワードに、互いの専攻を知る機会にしていただきたい」というこのシンポジウムの趣旨説明と、「大学院GP最終年度である来年度の目標は、3つのGCOEとの連携をより実践していくことである」という今後の課題についてのお話がありました。

◆講演会の模様

|

|

|

| ◆6専攻合同シンポジウム実施担当:河野先生 | ◆新大学院GP取組実施責任者:小薗先生の開会の挨拶 | |

|

|

|

|

||

| ◆講演会場の模様 | ||

|

|

|

|

|

|

| ◆地球物理学専攻M2・佐藤さん | ||

◆ポスター発表の模様

|

|

|

|

|

|

|

||

| ◆地学専攻M2・鈴木さん | ||

◆6専攻シンポジウムに参加された学生のみなさんに感想を伺いました。

発表の感想や工夫した点について

*口頭発表した地球物理学専攻M2・佐藤さん

イントロを多めに書いて、どうしてこの研究をするのかを説明するように気をつけた。どうしてもはずせない専門用語はパワーポイントの中にいれて説明するようにした。どのような質問をされるか想定していなかったため、研究室ではスルーされるところを質問され戸惑った。ほかの分野の人にわかってもらえるように話す話し方が難しいと感じた。今後は、一般の人にも、自分の研究についてうまく伝えられるようなテクニックを身につけたい。同分野のみに閉じないようにしたいという新たな視点を得られたと思う。

*ポスター発表した地学専攻M2・鈴木さん

準備時に気をつけたこと;予稿集のアブストラクトを書くときに文章中に言葉の説明を入れ、ポスターの中でも注釈を付けた。

今まで学会では口頭発表しかしたことがなく、ポスター発表は初めてだったが、他分野の人にも注意してコミュニケーションをはかれば伝わるものだと思った。途中の経過を省き、なるべく専門的な話はせずに、結果をわかりやすく図で説明するように心がけた。今後の課題として、他分野の人にも興味をもってもらえるように工夫し、もっと定量的な議論ができるよう心がけたいと思う。

6専攻シンポジウムにスタッフとして参加した感想

*数学専攻D1・金城さん

スタッフは各専攻から2名ずつ集合して受付、タイムキーパー、会場でのマイクの受渡し、ポスター会場の設営などの係をローテーションで分担した。特にポスター会場の設営などは、初めて会う方との作業で不安もあったが、思っていたより和気あいあいとした雰囲気で楽しく行うことができた。唯一、発表をじっくり聞く時間がないのがデメリットでした。

*物理学科4年生・井村さん

4年生の参加はほとんどないが、実際に参加した4年生としての意見は...(大学院GPということで)対象が大学院生以上になっているが、これから発表する機会が多い4年生も、もっと参加したら良いと思いました。来年はぜひ、学部生も含めて全般的に周知してほしいです。

*物理学専攻D3・鈴木さん

学会などでは深入りした議論になるが、6専攻合同シンポジウムの場合、わかりやすい説明なので、他の専攻の発表も聞いていて楽しい。専攻によって難しくなりがちな場合や、わかりやすい内容だと感じる場合と多少の差が出るが、全般的に自分の専攻より他の専攻のほうが難しく感じる。他の専攻の発表を聞くととても勉強になるので、ぜひ学部生も参加したほうがよいと思う。

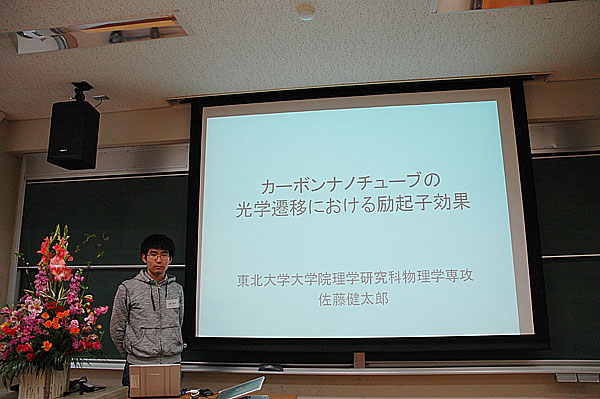

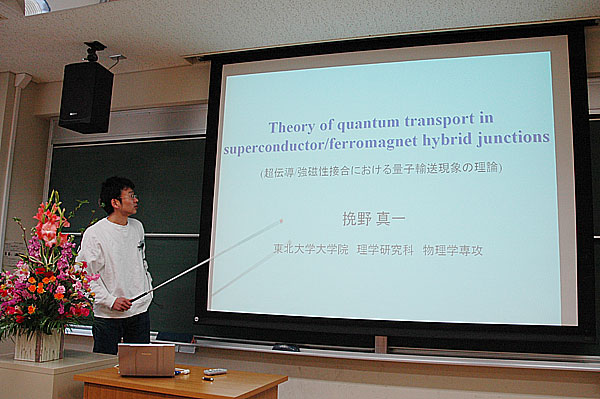

物理学専攻新博士講演会、物理学専攻賞&祝賀会

2009年2月19日(木)、物理学専攻で今年度博士になられた以下9名の皆さんの講演会が開催されました。今まで博士号取得を直接祝う会がなかったということで、去年から開催されています。 「これまでの発表は予備審査などから始まって、楽しく発表できるような場ではなかったと思います。しかし、今日はサイエンスを心から楽しめるような会にしましょう」と山口専攻長より開会の挨拶がありました。講演会終了後、総合棟2Fエントランスホールに場所を移して物理学専攻賞の授賞式と祝賀会が行われました。

| ★新博士講演会 | |

|

|

■司会の石原照也先生より趣旨説明 |

■山口専攻長の挨拶 |

|

|

■佐藤健太郎さん |

|

|

|

■加藤大樹さん |

|

|

|

■挽野慎一さん |

|

|

|

■渡邊良祐さん |

|

|

|

■佐藤望さん |

|

|

|

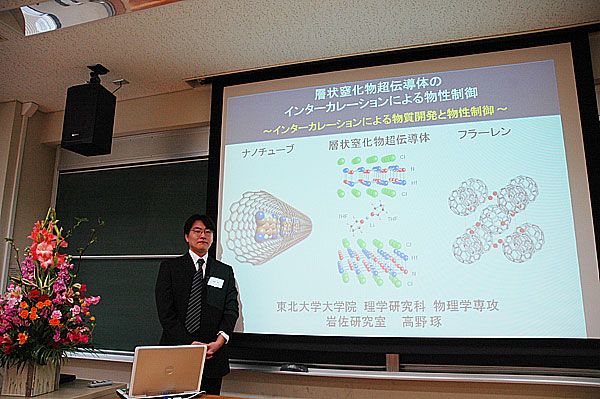

■高野琢さん |

|

|

|

■菅原克明さん |

|

|

|

■小川洋人さん |

|

|

|

■齋藤充さん |

|

| ★物理学専攻賞 | |

|

|

|

|

| 物理学専攻賞受賞者(物理学専攻賞についてはこちら)

博士論文(後期3年)2名 修士論文(前期2年)4名 |

|

| ★祝賀会 | |

|

|

|

|