このページでは、理学部・理学研究科の学生がぶち当たりがちな就活の問題についてわかりやすく解説します。世の中には様々な就活本がありますが、そのほとんどは文系を想定しています。もちろん理系を想定読者にした気の利いた就活本もたまにはありますが、その数はあまり多くありませんし、理学の扱いは割と薄いです。つまり理学の学生は就活に関するハンディーな情報源に恵まれていないわけです。ということで、就活に関して、手軽に読めてできるだけ理論やデータの裏付けのある就活ガイドを老婆心ながら作ってみたのがこのサイトです。まずはFAQで自分に心当たりのある項目から読み進めてみてください!

就活FAQ

- Q1. 進路に迷ってる

- Q2. うちの就職状況どう?博士いくとやばい?

- Q3. 就職できないのは嫌だ!

- Q4. 大学の就職支援とは?

- Q5. そもそもどんなところに就職できるの?

- Q6. いつから就活を始めればいいのか?

- Q7. 教員免許を取るべきか悩み中

- Q8. 文系就職するべきか悩み中

- Q9. 夏のインターンシップは必須?

- Q10. 学校推薦がよくわからない

- Q11. 企業研究の方法を教えて! [特設タブへ移動]

- Q12. 自己分析の方法を教えて! [特設タブへ移動]

- Q13. エントリーシートの書き方を教えて! [特設タブへ移動]

- Q14. 面接の対策を教えて!

- Q15. 最終的な就職先を決めかねてる

Q1. 進路に迷ってる

A1. そんなあなたには親子で読む 理学部・理学研究科 進学・就職ハンドブックをおすすめします。理学部・理学研究科の強みを活かしたキャリア形成の考え方がまとめられています。気軽に読めるのでまずはご一読ください。

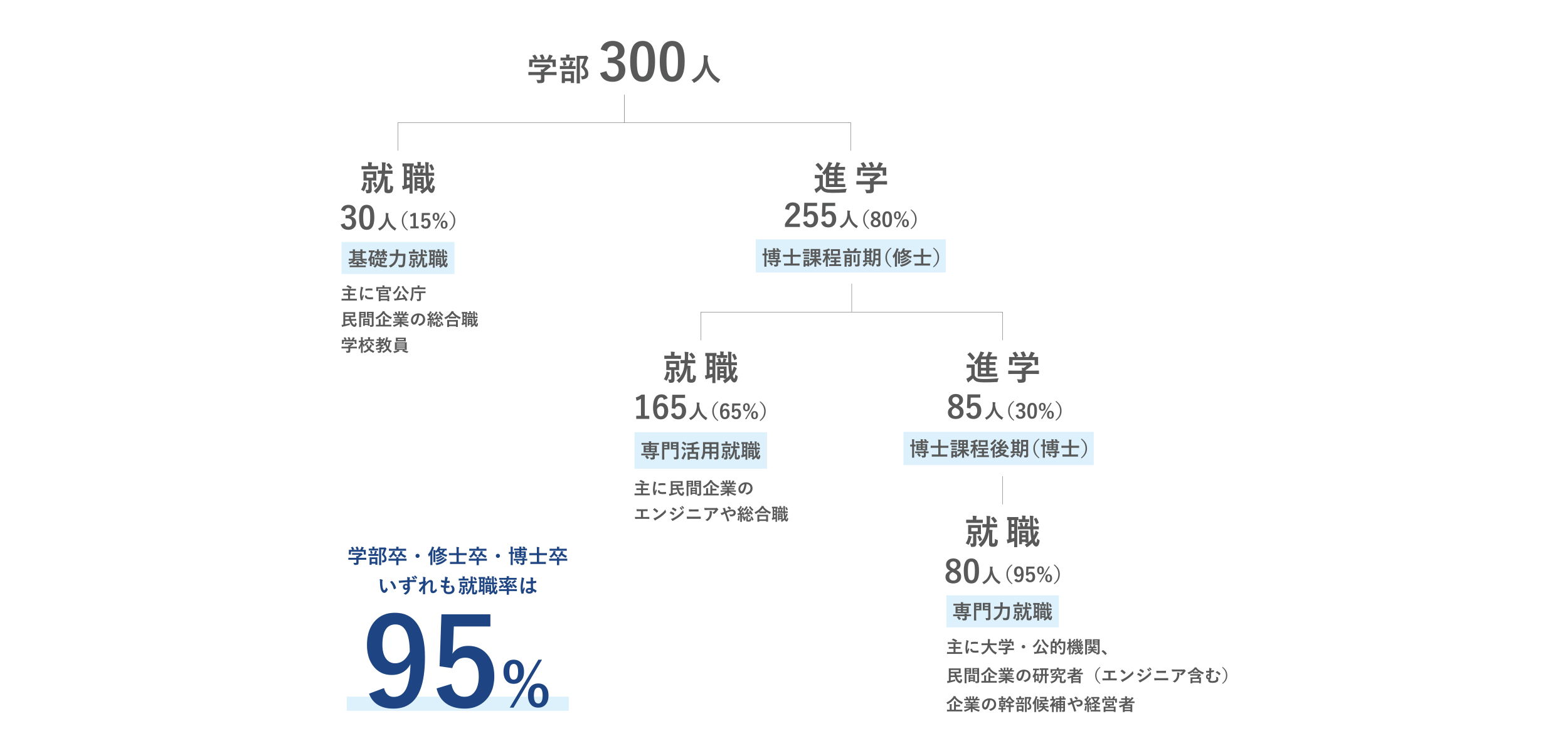

Q2. うちの就職状況どう?博士いくとやばい?

A2. 年によって差はありますが、就職率は学部では90〜95%、修士では93〜97%、博士では90〜95%といったところです。

全体として、どうしても3%ほどは就職できない方がおられます。これは理学だからというわけではなく、どこの学部・研究科でも、どこの大学でもそうです。これに学部だと学校教員や公務員志望で就職浪人する方、博士だとアカデミア志望者から就職浪人したり、採用時期が少しずれ込んだり(10月採用等)する方がそれぞれ3%ほどおられます。

概ね理学の就職状況は良好です。博士は就職できないという話が世間に流布していますが、本研究科に限って言えば、そんなことはないです。

Q3. 就職できないのは嫌だ!

A3. 卒業時・修了時に確実に就職するためには、意外かもしれませんが、まずは地に足のついた学生生活を送ることが大事です。しっかりと授業を理解し、もちろん単位もとって、研究室配属後はコツコツ研究に取り組み、大学の就職支援も活用しつつ適切なタイミングで就活を始めれば、就職はそこまで難しくありません。Keep Calm and Carry On!

Q4. 大学の就職支援とは?

A4. 東北大学の就職支援はとても充実していますし、その中でも理学研究科は特に充実している方です。簡単のために場合分けしておすすめの就職支援を整理してみます。

◉ 何もわからない

「なんでもサポート室」の一環として、隔週木曜日に開催している「進路・就職相談」を利用しましょう。雑談のような感じで、気軽に就職について聞きたいことを聞けます。「進路・就職相談」で就職支援のニーズを特定したら、そのニーズに即して自分にあった就職支援を利用しましょう。

◉ 学部卒で就職/文系就職/公務員/学校教員

川内キャンパスにある「キャリア支援センター」を利用しましょう。まずは自分の希望にあったセミナーを受けるところから始めるといいでしょう。キャリア関係の授業もあるので、そちらもおすすめです。

◉ 修士卒で就職/技術就職

理学研究科の「キャリア支援室」を利用しましょう。理学研究科で培った強みを活かす就活ノウハウを提供しています。自己分析ワークシートや業界研究のワークシート、エントリーシートの添削、模擬面接などを行なっています。

まずはメールでご予約ください。

◉ 博士卒で民間企業に就職

修士同様、理学研究科の「キャリア支援室」が利用できます。さらに「博士人材育成ユニット」も利用できます。こちらでは博士向けのセミナーや合同企業説明会「ジョブフェア」といったサービスを提供しています。ジョブフェアは毎年9月〜10月ごろに開催されます。「ジョブフェアにきちんと参加すれば博士の就活は成功したも同然!」といっても過言ではないほど重要なイベントです。非常におすすめです。

◉ 博士卒でアカデミア(大学等の教員)

基本的に指導教員と相談することが何よりも大事です。指導教員にいきなり相談に行くのはちょっと躊躇われるということであれば、隔週木曜日に開催している「進路・就職相談」を利用しましょう。割とこの手の利用者は多いです。

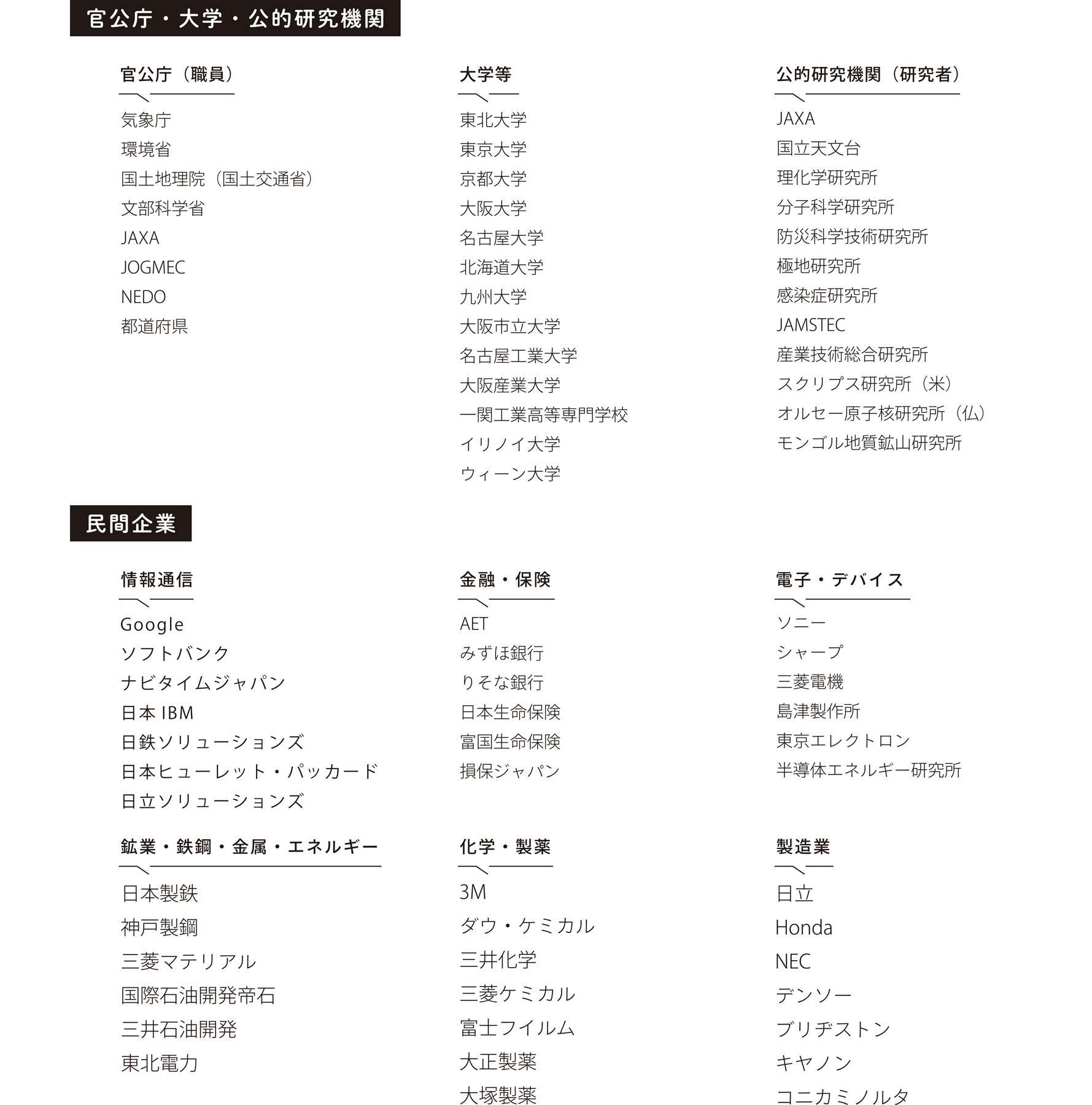

Q5. そもそもどんなところに就職できるの?

A5. 理学の場合、基本的には大学・大学院で培った科学の専門性を活かしたキャリアになります。科学の専門性は、技術職はもちろん総合職(経営、企画、管理、営業等)でも活かせますので、ある意味ではどんな仕事でも選ぶことができます。

業界という切り口で行くと、いわゆる科学技術を用いた製品やサービスを提供する企業はどこでも就職できます。メーカーやIT、ソフトウェアがメジャーですが、がメジャーですが、数学のお得意様である生命・保険、地物・地学のお得意様である資源関係(鉱業、鉄鋼、金属、エネルギー)なんかも要チェックです。他にも報道や出版業界なんかもあります。もちろん公務員や学校教員も有力な選択肢です。

職種という切り口だと学生の普段の研究活動と紐づけてもっと具体的にイメージしやすいかもしれません。計算機を使って理論研究している学生ならプログラマ、実験や観測している学生はエンジニアといった具合です。また最近増えてきているデータサイエンティストは、理論系、実験・観測系の両方に人気のようです。もちろん総合職に就く人もたくさんおられますよ(経営、管理、企画、広報、営業といったいわゆる文系就職に近いイメージ)。

Q6. いつから就活を始めればいいのか?

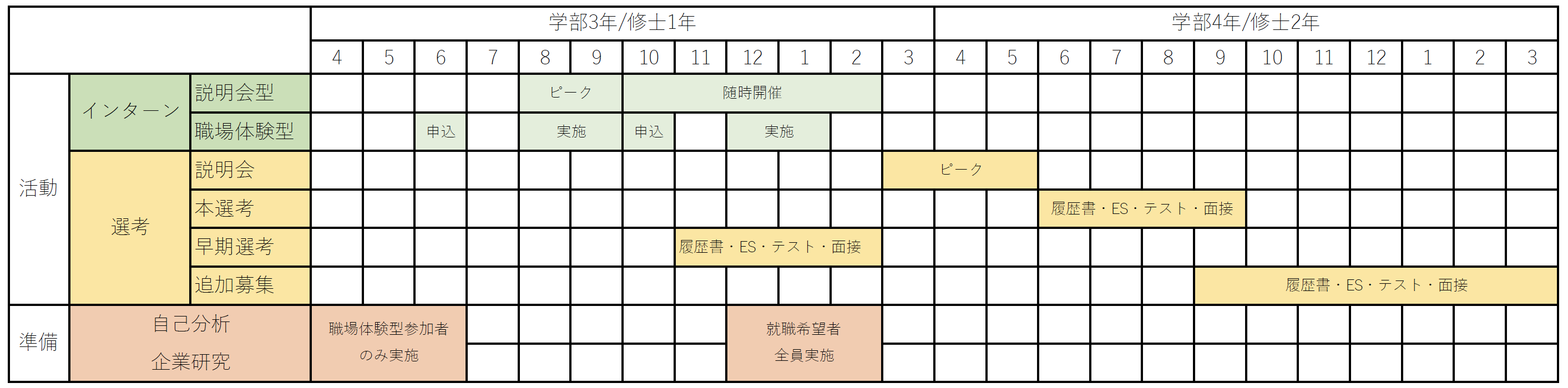

A6. 最近の就活は早期化が激しいです。学部卒なら学部3年の6月、修士卒なら修士1年の6月、博士卒なら博士2年の8月といったところです。

大雑把にスケジュールを整理すると図のようになります。学部・修士は同じスケジュールで動きます。博士はスケジュールが異なります。

学部・修士は就活のスケジュールがかなり標準化されているので、こちらのスケジュールに則って就活に取り組む方が無難です。図を見ていただくと学部・修士の就活は非常に早い時期にスタートすることがわかります。ただし、注意点があります。就活は早く始めればその分だけ有利になる。そう考えている方が多いと思いますが、これは完全なる誤解です。就活を早く始めるということは、その分だけ未熟な状態で就活戦線に乗り出すことになるわけです。このデメリットは、技術職(特に民間企業の研究開発系のエンジニア)において特に深刻です。なぜなら技術職としてのエントリーに際しては、自分の研究概要やその進捗、そして研究を通して身につけた力(知識、スキル、経験)をアピールする必要があるからです。早期に就活を始めると研究がまだ始まっていない段階でこの手のアピールを行うという無茶なタスクに取り組まざるを得ません。それでもどこかに就職することはできるとは思いますが、果たして自分の希望する企業に就職できるか、さらに言えば自分にあった企業に就職できるか(これが一番大事です!)と言われると非常に心許ないです。

博士の就活は通年採用ですので、あまり標準化されていません。また、博士の場合は自分が研究を通して培った科学の専門性を活かして就活していくことになるので、インターンシップで追加的に就業力を高める必要はあまりありません。ただし、学位プログラムの一環としてインターンシップが用意されている場合には、自分の専門性を高める意味でも、その専門性に直結した仕事を見つける意味でも、非常に意義深い就業体験が積めますので、積極的にインターンシップに参加しましょう。日程はそれぞれの学位プログラムで確認してください。また、自分の研究と非常に関係が薄いキャリアを希望する場合など、インターンシップへの参加が推奨される場合もありますが、例外的です。基本的に博士の場合は普段の研究活動こそが就職活動の根幹となります。D2の半ばからD3の前半にかけて、研究8・就活2くらいの割合で活動するイメージです。ただし、例外的に製薬業界だけは就活の時期が非常に早かったり(D2の春ごろスタート)、選考プロセスが複雑だったりするので要注意です。

就職は椅子取りゲームではありません。あなたが企業から見て「この学生には期待できる」と思える人材であれば、椅子は企業の方から自ずと差し出されます。特に博士の場合はそうです。焦る気持ちもわかりますが、焦りは禁物です。もし就活について何か不安があるなら、とりあえず隔週木曜日に開催している「進路・就職相談」に相談しましょう。

Q7. 教員免許を取るべきか悩み中

A7. 学校教員は素晴らしい仕事ですし、教員免許を取るプロセスで教育についての見識も広がりますので、教員免許を取る価値は十分あります。

A7. 学校教員は素晴らしい仕事ですし、教員免許を取るプロセスで教育についての見識も広がりますので、教員免許を取る価値は十分あります。

ただし、もし「なんとなく教員免許も取っておくか」「親が勧めてくるからとりあえず教員免許を取るか」といった軽い気持ちで教員免許の取得を目指したものの、「どうにも気乗りしない」「もうやめたい」というのであれば、教員免許の取得にこだわる必要はありません。学校教員は大変な仕事であり、無理やり教員免許を取って仕方なく学校教員になったとして、充実したキャリアを築ける可能性は低いからです。

Q8. 文系就職するべきか悩み中

A8. 文系就職の正確な定義はありませんが、大まかに言えば「民間企業の総合職」と「公務員の総合職」の2つを指すことが多いようです。総合職とは、民間企業や行政組織の経営、管理、企画、営業、広報といった業務を担う仕事です。

A8. 文系就職の正確な定義はありませんが、大まかに言えば「民間企業の総合職」と「公務員の総合職」の2つを指すことが多いようです。総合職とは、民間企業や行政組織の経営、管理、企画、営業、広報といった業務を担う仕事です。

学部卒だと50%くらいは文系就職ですし、修士卒でも30%ほどは文系就職します。特に珍しいことではありません。

そもそも「文系就職」とは言うものの、学部や修士で得た科学の素養は十分に「民間企業の総合職」と「公務員の総合職」でも大きな武器になります。科学技術関係の企業(メーカー等)や省庁(気象庁等)であれば特にそうです。博士卒で新聞社や出版社に就職する人なんかもいます。文系就職という言葉に惑わされて敬遠する必要はありません。理学の強みであるサイエンスを自分のキャリアにどう活かすかはあなた次第です。

Q9. 夏のインターンシップは必須?

A9. インターンシップといっても色々なので、まずはインターンシップについて整理することが大事です。

大雑把に言えば、インターンシップは4つに分類できます。

1. 説明会(公称:オープンカンパニー)

半日から一日かけて実施する説明会(セミナーやイベント)です。企業が自社について説明してくれます。気になる業界・気になる企業があれば気軽に参加できます。最近はオンライン開催も多いので、お手軽です。

2. 簡単な職場体験(公称:汎用的能力・専門活用型インターンシップ)

五日ほどの時間をかけて社会人としてのマナーを学んだり、問題解決学習(PBL)形式でグループワークを行ったり、企業の方々と交流したりといったメニューをこなします。

3. 本格的な職場体験(公称:高度専門型インターンシップ)

1ヶ月から3ヶ月ほどかけて、本格的な職場体験を行います。企業がPBL用に用意したヤラセっぽい課題ではなく、企業の本物の課題を少しでも解決できるように腰を据えて取り組みます。

4. キャリア教育

大学の講義の一環として行う職場体験です。大学での事前指導・事後指導が充実しているので、大学での学びと企業での仕事をリンクさせやすいのが特徴です。

夏のインターンシップと言えば、だいたいは「1. 説明会」と「2. 簡単な職場体験」です。1については、民間企業への就職を考えるのであれば、自己分析や企業研究の一環としていくつか参加した方がいいです。2については、意中の企業や業界が明確なら参加した方がいいでしょう。

学生の中には早期内々定をゲットするために2に参加する学生がかなりいますが、採用目的で2を実施している企業は20%ほどにすぎないので早期内々定は狙って取れるものではありません。実際、早期内々定をゲットする学生は10%〜15%ほどと言われており、その数は決して多くありません。また、早期に内々定を出す企業はどうしても人材を確保したい企業であり、その中には成長企業もありますが、離職率の高いいわゆるブラック企業も隠れていますので注意してください。

なお、東北大学の場合、3に該当するものとしては「研究インターンシップ」があります。4に該当するものは「産学共創大学院プログラム」があります。いずれも非常に勉強になるのでおすすめです。参加者としては博士学生が想定されていますので、腰を据えて自分のキャリアを切り拓きたいというのであれば、博士に進学して「研究インターンシップ」や「産学共創大学院プログラム」に参加するのが一番だと思います。

詳しくは「何が変わるの?これからのインターンシップ」をどうぞ。霞ヶ関文学なのでわかりにくいですが。

Q10. 学校推薦がよくわからない

A10. 学校推薦制度は混迷を極めています。かつて、学校推薦といえば、学科/専攻からの推薦によってほぼほぼ内定が確実になるような、切り札的な位置付けの制度でした。しかし、現代において学校推薦は採用プロセスで少し有利になる程度のものだったり(例:エントリーシートは絶対に通過するなど)、内定自体を防ぐべく、採用内定後に学生および大学に学校推薦書を提出するよう求めてくる企業もあります。後者の場合、学生にはほとんどなんのメリットもありません。(ひどいよね)

昔ながらの切り札的な学校推薦も残ってはいます。そういう学校推薦は、学科・専攻宛の求人票に隠れています。推薦に限らず、学科・専攻に来ている求人の中にはお得な求人がかなりあります。紙媒体だったりPDFだったりと、検索性に優れているとはいえないことが多いですが、急がば回れで学科・専攻宛の求人票を眺めてみてもいいでしょう。

Q11. 企業研究の方法を教えて!

A11. 企業研究のノウハウをまとめておきましたので、そちらをチェックしてみてください!また、企業研究のセミナーも実施しています。「なんでもサポート室」のgoogle classroomで通知するのでチェックしてみてください。

Q12. 自己分析の方法を教えて!

A12. 自己分析のノウハウをまとめておきましたのでそちらをチェックしてみてください。

自己分析のセミナーも実施しています。「なんでもサポート室」のgoogle classroomで通知するのでチェックしてみてください。

また博士学生を対象に、研究を通して身につけた力に焦点を当てた自己分析ワークシートを用意しています。(実はこれを使った学生のES突破率は100%です!まぁ元から博士の学生は80%~90%くらいはESを突破するようなんですが。)ご利用希望の方はキャリア支援室までメールしてください。

Q13. エントリーシートの書き方を教えて!

A13. エントリーシートのノウハウをまとめておきましたのでそちらをチェックしてみてください。エントリーシートのセミナーも実施しています。「なんでもサポート室」のgoogle classroomで通知するのでチェックしてみてください。

Q14. 面接の対策を教えて!

A14. 面接の対策はマナーの側面と内容の側面に分かれます。マナーについては川内キャンパスのキャリア支援センターでばっちり教えてくれるので相談してみてください。内容の側面については理学研究科のキャリア支援室で相談に乗れますので、とりあえず叩き台を作ってから相談してください。ご利用希望の方はキャリア支援室までメールしましょう。

Q15. 最終的な就職先を決めかねてる

A15. 最終的な就職先を決めるのはあなた自身ですが、その過程で誰かに話を聞いてもらいたい、考えを整理したいというのであればキャリア支援室でご相談にのっています。ご利用希望の方はメールしてください。相手に失礼のない誠実な内定辞退の方法についてもご教示しています。

はじめに

基本的に就職活動はマッチングです。よって、1)エントリー先の企業はどんな人材を求めているか、2)どのような点で自分はその人材像に合致しているかという2つの問いに明確な答えを出すことができればほぼ合格できます。「ほぼ」が付くのはフィーリングで落とされることもあるからです。フィーリングで落とされるような企業に就職しても碌なことはないので、このパターンについては気にせずに、ロジカルに就活の準備を進めていきましょう。

企業研究の目的

先述の「1)エントリー先の企業はどんな人材を求めているか」に対する仮説を生成するために行うものです。企業が求める人材像を全て明示化・言語化することは不可能ですし、そんな重要情報を丸ごとHPなどで公開する企業はありません。入社前の段階では企業の求める人材像については、「たぶんこういう感じだろう」という程度の精度でしか把握できません。それでも就職活動では企業研究を行い、少しでも企業の人材像を把握しておかなければエントリーシートは書けません。もやもやしながら作業することになりますが、耐えましょう。

企業研究の段階とそれぞれの方法

企業研究には大きく2つの段階があります。1 )自分がエントリーする企業を探す探索段階、2)実際のエントリーシートを書くための準備を進める申込段階です。

探索段階

探索段階では直感的に気になった企業を選べばそれで十分です。今の時代、何でもかんでもインターネットで情報が手に入りますが、そもそも意中の企業が定まっていない段階ではネットを検索しようにも適切なキーワードが何かもわからない状態 なので、ここは急がば回れでセミナーに参加するのがおすすめです。

まずは企業説明会や業界説明会、1dayインターン、合同企業説明会といったセミナー形式の説明会に参加しましょう。セミナー形式の説明会に参加することで、企業の方と直接会って話せるので、明示化しえないなんとなくの部分も含めて、企業が求める人材像を探ることもできます。

また、探索という性質上、あまり的を絞りすぎずに複数の企業に広く浅くアプローチする方が望ましいです。この意味では業界説明会や合同企業説明会が優れています。学部・修士の学生は東北大学のキャリア支援センターが行っている合同企業説明会やリクナビ・マイナビが提供している合同企業説明会に学部3年・修士1年の段階で参加するのが良いでしょう。博士の学生は東北大学の博士人材育成ユニットが提供する「ジョブフェア」(10月~11月ごろに開催)にD2で参加するのがおすすめです。研究の進捗次第ではD3で参加するのもアリです。

世間的には業界研究というと「業界地図」や「就職四季報」を読むことがおすすめされています。もちろんこの手の資料を読むのも大事ですが、読んでみると案外表面的なことしか書いてなくて(資本金がどうとか従業員数がどうとか)肩透かしになるかもしれません。こういった資料は理学研究科のキャリア支援室にも配架しているので気になる人はお問い合わせください。貸し出します。

意中の企業を5~10社ほど選択できていれば、探索段階の企業研究としては十分です。

申込段階

意中の企業が決まったら、申込段階に入ります。前言撤回ぽいですが、この段階ではインターネットが大活躍します。

通常、求人中の企業は「採用ページ」や「リクルートページ」という求人用のHPを用意しています。ここを読めばおおよそどんな人材を求めているのか説明されているので、申込段階ではこのページを熟読します。

熟読する際には以下の3つの互いに関連する問いを持って作業を進めてください。1)その企業はどのような長期的な展望を持っているか、2)その企業はどのような事業を展開しているか、3)その事業を展開するためにはどのような人材を求めているか。

3だけでも良いのでは?と思われるかもしれませんが、企業は常に学生の本気度(コミットメント)を探っています。3だけでは「自分がその企業の人材像にたまたま合致している」ということしか説明できませんが、2があれば「自分はその企業が展開している業界に関心があり、しかも自分はその事業をさらに充実させるために役に立てる」ということが言えます。また1があれば「自分はその企業の中長期的な展望に共感しており、その企業にさまざまな形で(例えば幹部・経営者としても)貢献していきたい」ということが言えます。終身雇用の時代ではないものの、企業としてはできるだけ長く活躍できる人材が欲しいものです。2や3についてもエントリーシートで言及して、自分が本気でその企業で働きたいのだということをしっかりとアピールしましょう。

また、企業によってはリクルータとの面談をセッティングしてくれる場合がありますが、こちらについては意中の企業であれば積極的に利用しましょう。理由はセミナーと同じで、企業の方と直接会って話すことで文章に表れていない情報や企業の本音に触れるチャンスがあるからです。

求人票もきちんとチェック

ここまでは企業研究の本質的な部分について説明しました。これ以外にも細かい部分で確認が必要な点も多々あります。設立年、企業理念、資本金、売上高、従業員数といった基本情報や平均年齢、昨年の新卒採用人数、勤務時間、給与・諸手当、福利厚生といった採用情報です。こうした情報は求人票に書かれているのできちんと確認しましょう。

なお、ほとんどの理学の学生さんは資本金などの情報を読んでも全くピンとこないと思いますが、大丈夫です。他の学部・研究科の学生もそうです。なんとなく大企業に就職したいという欲望に駆られてこの手の情報を読んでみては良いが、数字をどう解釈して良いかわからずにただただ不安になるというのは就活あるあるです。あまり気にしなくていいです。

もしあなたが大企業で働きたいならこの辺りの数字を細かく比較検討して規模が大きい方からエントリーしたらいいと思います。ただし、この方法ばっかりで企業研究をしてしまうと、面接等で「なぜ弊社を希望されているのですか?」というシンプルな質問に「大企業だから安心かなとおもって」程度の回答しか用意できない状態になるので、気をつけてください。たぶん落ちます。

はじめに

基本的に就職活動はマッチングです。よって、1)エントリー先の企業はどんな人材を求めているか、2)どのような点で自分はその人材像に合致しているかという2つの問いに明確な答えを出すことができればほぼ合格できます。「ほぼ」が付くのはフィーリングで落とされることもあるからです。フィーリングで落とされるような企業に就職しても碌なことはないので、このパターンについては気にせずに、ロジカルに就活の準備を進めていきましょう。

自己分析の目的

自己分析は先述の「2)どのような点で自分はその人材像に合致しているか」に対する基礎となる事実を洗い出す作業です。いわば、自分の人材としての強みを改めて検討する棚卸作業・在庫チェック作業です。

自己分析をして自分の強みとしてはどんなものがあるのかをざっと把握しておくと、その中から企業の人材像にあったものをピックアップして内容を微調整すればエントリーシートが効率よく作成できます。就活というと企業について調べることに躍起になる学生がいますが、自分自身の強みを概観しておくこともとても大事です。就職したい企業がいまいちピンとこない学生なんかは、まずは自己分析から就活を始めてみるのもいいと思いますよ。

自己分析を進める上で一番大事なことは、自己分析は包括的な自己理解は不要だという点です。自己分析というと思春期の若者がはまりがちな心理テストのようなものをイメージする学生さんもいますが、そういうのは就活の自己分析とは別物です。就活の自己分析はあなたの人材としての強みに焦点を絞って行うものです。あなたという人間としての特徴や価値については、自分の人生の中でじっくりと見つけてください。就活では不要です。

自己分析の方法

自己分析の進め方は1)大学・大学院で特に注力した活動や経験を書き出す、2)その活動・経験を通して身につけた知識やスキル、コンピテンシーについて書き出すという2つの作業を探索的に行なっていくことになります。

コンピテンシーについて補足します。あまり聞いたことがない人もおられるかもしれませんが、コンピテンシーは本来の意味は「好業績者の行動特性」のことですが、「会社での望ましい働き方」のことだと捉えておいてください。例えばリーダーシップ、チームワーク、ロジカルシンキング、チャレンジ精神なんかはわかりやすいと思います。このようにコンピテンシーはその人の普段の振る舞いと密接に結びついており、この意味では性格と近いものです。ただし、性格が生得的で無意識的なものである一方、コンピテンシーは獲得的で意識的です。(職場ではリーダーシップがあるけど家ではダラダラしている大人もたくさんいます。)コンピテンシーは知識やスキルに比べると捉えどころがないですが、日本の就活ではここが非常に重要視されるので、ここをしっかりと掘り下げることが大事です。

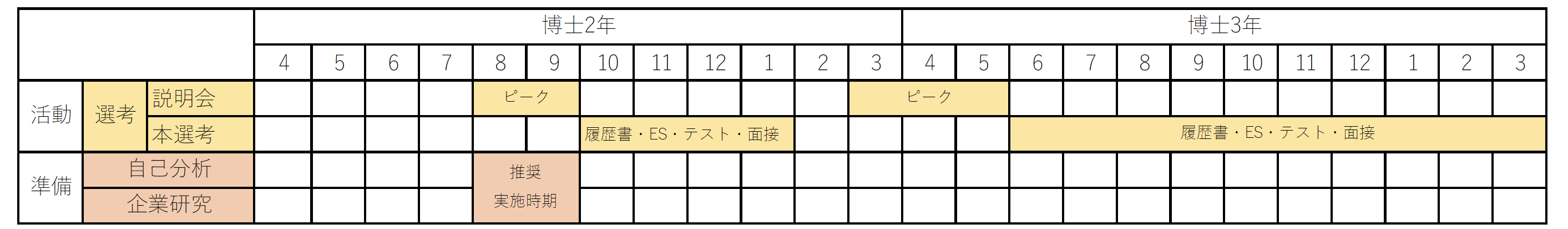

理学研究科では、理学部・理学研究科で身に付くスキルやコンピテンシーのリストを作成しています。こちらを参考に自分の強みを模索してください。もちろんここにあがっていない強みを持っていることもあるでしょう。その場合はその内容を書けば全く問題ありません。

また、より詳細なワークシートも用意しています。こちらは少しレベルというかハードルが高めなので、一人で書くものというよりも適切なサポートを受けながら書くものだと思います。もし関心がある方は理学研究科のキャリア支援室までお声がけください。

最後に、この手の探索的な作業の常として、一人で悶々と考えるよりも誰かに話を聞いてもらいながら考えた方が効率が高いです。もし自己分析の手伝いが必要であれば、キャリア支援室まで気軽に連絡してください。

コンピテンシーと博士進学の意義

学生さんはあまり意識していないようですが、大学や大学院で理学を深く学び、そして研究にしっかりと取り組むことで、コンピテンシーはどんどん身につきます。理学研究科・理学部では,特に科学の精神とも言うべきコンピテンシーが身につきやすいです。例えば、数学や理論研究に取り組めば、学生は数理的・論理的思考力、柔軟な発想力や創造性、粘り強く思考を展開していく習慣を身につけることができます。

この辺りの構造は部活に取り組むことでコミュニケーション能力がついたりするのと同じ構造です。就職してから野球のバッティング技術が会社員の役に立ちますか。ほぼ間違いなく役に立ちませんね。でも、スポーツを通して体が鍛えられたり、チームワークのノウハウが身につきます。理学の場合は、体力やチームワークに該当するものが科学の専門性だということです。

疑り深いあなたは「本当に企業は科学の精神なんてものを高く評価してくれるの」と思うかもしれません。実は私もこの点が気になったので,2021年に企業60社ほどを対象にアンケート調査を実施して確認してみました。調査内容は,企業で研究開発を行う人材に期待する能力です。主に博士を念頭にした調査ではありましたが,学部や修士の皆さんにも参考になると思います。

結果はグラフの通りです。調査前の段階では,私は企業はプログラミング能力や実験・観測のスキルのような、即戦力となるスキルを重視されると思い込んでいました。しかし、蓋を開けてみれば、企業は論理的思考力や自立心、知的好奇心、粘り強さ、チャレンジ精神といった研究に向き合う姿勢を重視していることがわかりました。ざっくり言えば「自分の頭で考え、自分の考えでチャレンジできる人材」を企業は求めているわけです。

このような自律的そして能動的に困難な事業に立ち向かう姿勢は、大学や大学院でじっくりと腰を据えて研究に取り組むことでこそ身につけられます。

修士(博士課程前期)の段階でも研究をどんどん進めることはできます。ただ、研究を自律的・能動的に進めるためには基礎となる知識やスキルについてしっかりと学ぶ必要があるため、修士の段階ではどうしても指導教員や先輩の指示を仰ぎながら研究を進めることが多くなります。これは個人の能力の問題というよりも科学の高度化の帰結と考えられます。博士まで進むと個人として自律的に研究を進めたり、(規模は小さいとしても)何らかの研究プロジェクトを推進していくリーダーの役割を任せられたりします。

つまり大学院,特に博士課程後期でしっかりと研究に取り組むことにはかなり大きなキャリア形成上の意義があるのです。

自己形成あってこその自己分析

自己分析は所詮は棚卸し。棚卸しした結果、棚には碌なものがなかったということもあります。企業にアピールできる強みがなかったという場合です。

理学部・理学研究科で学業・研究にきちんと取り組んでいれば、就活で使える強みは自然に形成されているはずです。もし「必死に勉強や研究を頑張ってきたはずなのになぜか強みが見当たらない」と感じたら、是非ともキャリア支援室までご相談ください。一緒にあなたの強みを探します。

「特に何にも頑張らずにダラダラしてきた。自己分析してみたけど、やはり強みは特にない。」という方もおられるかもしれません。この場合、キャリア支援でどうにかなるレベルの問題ではありません。今からでもいいので本気で学べる何か、本気でチャレンジできる何かを見つけてください。

戦略的な博士進学のすすめ

また、企業の技術職・研究職を希望されている方の中で、いまいち自分に強みが見出せないという方には博士進学を強く進めます。博士課程というと研究能力の高い優秀な学生が進学して己の力を証明する場所だと感じておられるかも多いようですがこれは誤解です。博士課程後期といえども教育の場であり、進学後に研究の実践を通して様々な教えもあれば学びもあります。

研究者として成長した証として博士の学位をとって、民間企業でバリバリ活躍するのはこれからの時代にあっています。博士ほど、一般的・国際的に通用する「資格」はないからです。たとえ会社が潰れようと、なんなら日本全体が沈没してしまっても、それでも使えるのが博士の学位です。リスクヘッジの観点からも博士進学は優れた投資です。

◉リガク向け!エントリーシートの書き方

エントリーシートの目的 | エントリーシートの本音と建前 | 基本的な書き方 | 志望動機の書き方 | 研究概要の書き方 | ガクチカの書き方 | 自己PRの書き方 | 予想外の設問には

エントリーシートの目的

エントリーシートの目的は、自分こそが相手の求める人材だということを相手が納得する形で文章化することです。就職はマッチングですから、1)エントリー先の企業はどんな人材を求めているかを企業研究で明確化し、2)どのような点で自分はその人材像に合致しているかを自己分析をもとに提示することが大事であり、その要点を的確にまとめたものがエントリーシートということになります。エントリーシートが書けない学生の大半はその前提にある企業研究と自己分析が不足していることがほとんです。もし筆が進まないようなら企業研究と自己分析にもう一度取り組んでみましょう。

エントリーシートの本音と建前

ほとんどの企業はエントリシートの枠組みを企業側が設定しています。よくある項目としては以下の4つです。

1. 志望動機

2. 研究概要

3. ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)

4. 自己PR

この4つの項目を眺めてなんとなく何を書けば良いかイメージが湧いたのであれば、もう企業研究や自己分析が十分に進んでいる証拠です。逆にピンとこないなら企業研究や自己分析が不十分です。

ただし、「これなら書けそうだぞ」と思った方も一旦落ち着いてください。エントリーシートではあれこれ聞かれますが、企業はその質問の回答それ自体にはあまり関心がないのです。企業があれこれとあなたに質問する理由は、あなたが自社にあった人材かどうかを確かめるためです。企業としては「あなたは弊社にふさわしい人材ですか?」などと本音をズバッと聞くわけにはいきません。そんなこと聞いても学生は「はい、そうです」というに決まっているからです。時間の無駄ですね。だからこそ企業は手を替え品を替え建前の質問を用意して、学生の人材としての強みと自社への適合度を探ろうとしてくるわけです。

このことを踏まえると、あらゆる設問にストレートに回答するのはあまり良い方法ではないということがわかります。むしろあらゆる設問を機会と捉えて、その設問に答える風を装って自分の強みとその会社への適合度をアピールすることが重要です。なにより企業側もそういう自己アピールを望んでいますので、遠慮なくどんどん自己アピールしましょう。

基本的な書き方

いないとは思いますが、推敲もなくいきなり書き殴るのはご法度です。PREP法と呼ばれる「要諦(poiont)⇨理由(reason)⇨具体例(example)⇨要諦(point)」で書く癖をつけてください。慣れれば簡単です。

志望動機の書き方

志望動機は自分のお気持ちを書く欄ではありません。自分が当該企業の一員として会社や顧客にどのように貢献していきたいかを説明し、自分のその企業への本気度をアピールする欄です。

ここでは自己分析もさることながら、企業研究が試されます。しっかりと企業の展望や事業、人材像を踏まえて、自分がその会社でどんな風に働きたいかを言語化しましょう。

【悪い例】

私が御社を志望する動機は、御社の経営理念に感銘を受けたからです。

私が御社を志望する動機は、御社の製品に将来性を感じるからです。

【良い例】

私が御社を志望する動機は、御社のXという経営理念が、私がこれまで大学・大学院で培ってきたXという活動と共鳴しており、XやXという観点から御社の経営理念の実現に貢献できるのではないかと考えたからです。

私が御社を志望する動機は、私がこれまでに培ったXというスキルが、御社の製品Xおよびその基礎にある研究開発部門Xでの日々の研究の更なる発展に寄与できると考えたからです。

研究概要の書き方

研究概要は研究概要を書く欄ではありません。これは博士の学生には特に言いたいことです。学会発表や論文の要旨とは全く違いますので注意してください。罠です。

研究概要は自分が研究を通して身につけた知識やスキル、コンピテンシーの「根拠として」研究について説明する欄です。学会発表で「自分がこの研究チームにもたらした貢献」を語り出したらバカと思われますが、就職活動ではむしろそこを書いてください。

研究概要の書き方は割とパターンがあります。基本パターンとして以下の流れで書くことをお勧めします。分量等に合わせて調整してください。

1. 読者の共感を引き出すための背景と目的

※企業の事業やビジョンを参照

2. 自分の研究の特徴を示すための先行研究の限界と本研究の位置

※ここは優先順位低めなので分量次第では割愛

3. 自分なりの努力や創意工夫を示すための研究の内容や方法

※自己分析や企業の人材像を参照してそれに寄せて書く

※ここで自分の知識やスキル、コンピテンシーについても言及できれば最高

4. 期待感を持たせるための研究成果(予定でもOK)※博士は研究概要で周りに差をつけられるので就活に強い。

【悪い例】

SrTiO3基板上にNdNiO3膜を成膜し、 水素ドープの有無で条件を分けてX線回折装置で測定する 研究を行い、水素を ドープしたNdNiO3の詳細な構造を明らかにする実験に取り組んでいます。

私は物質の構造を通して物質の性質を明らかにする研究を行っています。酸化物ペロブスカイト構造をもつNdNiO3という物質は室温では金属の性質を示し、高温状態になると絶縁体になる金属-絶縁体転移を起こすことが知られています。 また、NdNiO3に水素をドープすることで、室温で金属-絶縁体転移を起こすことが報告されています。しかし、水素をドープしたNdNiO3の詳細な構造については未だ明らかに なっていません。そこで、SrTiO3基板上にNdNiO3膜を成膜し、水素ドープの有無で条件を分けてX線回折装置で測定する研究を行っています。

【良い例】

ナノテクノロジー分野では、絶縁体、半導体、金属、超伝導体としての活用される遷移金属酸化物が長らく注目を集めている。私の研究は、遷移金属酸化物の1種であるNdNiO3を取り扱っている。 NdNiO3は水素を添付(水素ドープ)した際に常温で金属-絶縁体転移が 起きる物質として知られているが、水素ドープ時のNdNiO3の詳細な構造は不明である。私の研究ではSrTiO3基板上にNdNiO3膜を成膜し、 水素ドープの有無で条件を分けてX線回 折装置で測定することで、水素ドープ時のNdNiO3の詳細な構造を明らかにしている。このことでNdNiO3の物性の理解が深化し、技術的応用の足がかりとなる知見が得られると期待される。

ガクチカの書き方

ガクチカはあなたの日記ではありません。学生時代に力をいれたことをつらつら書いても無駄です。ガクチカは「在学中に主体的・能動的にプロジェクトに取り組んだ経験があること」を説明する欄です。ここで言うプロジェクトは、特定の目的を一定の期間で達成するために体系的・協働的に取り組む活動です。もちろんプロジェクトをアピールするのではなく、プロジェクトを通して自分の強みをアピールします。

理学の学生の場合、ガクチカに各内容はほとんどの場合は研究になります。特に技術職・研究職を狙う場合には研究について書くほかないです。総合職(文系就職)を狙う場合には研究以外の活動を書くこともあります。留学や起業経験などが望ましいです。

いずれの場合もアルバイトの話はあまりお勧めしません。基本的に大卒・院卒の学生は総合職か技術職・研究職でエントリーします。総合職・技術職のどちらにせよ、アルバイトのような「言われたことをきちんとこなす経験」とは質の異なる「自分でアイデアやフレームワークを構築して、その実装に向けてマネジメントしていく経験」が求められます。アルバイトを通してそのような経験を積んでいるのであればそれを書くのも良いですが、そんなケースはまれです。一見してそうであってもSNSを使ってどうとか学生同士で話し合ってどうとかの安易な内容になりがちです。それでも合格することはありますが、それはガクチカがよく書けていたからではないでしょう。

【悪い例】

私が働いていた飲食店には、若者の来店数が少ないという課題があった。そこで私は若者の利用が多いSNSであるInstagramのアカウントを開設し・・・。

私が学生時代に最も打ち込んだことは研究活動です。私は大学院で物性物理学の研究室に所属し、フォトンファクトリー(KEK)のX線回折装置を用いた実験を行ってきました。貴社に入社できた際には、この学生時代に培った経験をもとに科学技術の新たな研究開発に携わりたいと考えています。

【良い例】

大学院ではレベルの高い研究環境に身を置くことができ、自分自身の研究能力を向上させるべく、日々の研究に全力で打ち込んでいます。 特に高エネルギー加速器研究機構(KEK)での実験では、実験の機会も限定的にならざるを得ないという事情もあって、自分の実験に責任と緊張感をもって取り組む姿勢が涵養されていると実感 しています。まだまだ課題も多いのですが、在学中に遷移 金属酸化物に関する物性物理を一歩でも推し進めることができるよう全力で研究に取り組み、こうして培った研究者・技術者とし ての地力を御社での研究開発に活かしたいと願っております。

自己PRの書き方

自己PRは自分の強みに名前をつけて、その強みの根拠となるエピソードを書きます。ここは(比較的)本音と建前が一致した設問ですが、それでも注意点があります。相手の人材像を踏まえた自己PRにするべきだという点です。自分目線ではなく相手目線で自己PRしなければならないという点は忘れないようにしましょう。たとえ肉料理が自慢のレストランでも客が魚を食べたいというのなら魚を出す。それが仕事です。自己PRも同じです。

ここでは自己分析でご紹介した理学研究科のスキルやコンピテンシーのリストを活用してください。

【悪い例】

私の強みは研究力です。私は大学院で物性物理学の研究室に所属し、フォトンファクトリーのX線回折装置 を用いた最先端の実験を行っています。貴社に入社できた際には、この能力を活かし、科学技術の新たな研究開発に 携わりたいと考えています。

【良い例】

私の強みは「研究のプロジェクトマネジメント」です。私は大学院で物性物理学の研究室に所属し、フォトンファクトリー(KEK)のX線回折装置を用いた比較的規模の大き実験を行ってきました。大規模実験は実験数が少なくなるため、事前の準備や現場での効率的なオペレーション、臨機応変の対応力が非常に重要になります。私は研究を通して、こうした研究の遂行管理の経験を積むことができたと感じています。

予想外の設問には

ここで挙げた設問はあくまでも一般論です。この他の設問が用意されていることもあります。その場合も基本的な考え方は、表面上設問に答えつつしっかりと自己アピールをするというものです。エントリーシートはアドリブ要素はゼロなので、事前にコツコツ推敲して良いものを練り上げる時間は必ずあります。意外性のある設問に対しても落ち着いて対処しましょう。

お問合せ

〒980-8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

東北大学理学部・理学研究科 理学教育研究支援センター

キャリア支援室 西村君平(特任講師)

TEL: 022-795-3850

Email: sci_career[at]tohoku.ac.jp *[at]を@に置き換えてください。