2017年3月31日レポート

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

3月18日(土)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、地学専攻 境田清隆教授の最終講義「気候学40年」が行われました。

境田先生は、学生時代に起こった冷夏を機に都市気候やヤマセに関する気候学の研究に取り組んでこられました。さらには中国内蒙古の砂漠化の研究など様々なスケールの大気現象の解明にご尽力されました。

講義では、境田先生の生い立ちからこれまでの研究の成果など、たくさんの思い出の写真をスライドで映しながら振り返りました。また、学友会男声合唱部部長も長年務めておられ、次年度からは理学部の広報室長でもある小原先生に引き継がれたこともお話されました。

会場は同窓生やご家族などで満席となり、長年にわたる研究・教育に対する敬意と感謝の思いを込めて、惜しみない拍手が送られました。

2017年3月24日レポート

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

3月7日(火)、電子光理学研究センター三神峯ホールにて、清水肇教授の最終講義「カイラル相転移前駆現象探索の道程」が行われました。

清水先生は核物理(クォーク核物理)の研究に従事され、また、理学部附属原子核理学研究施設(核理研)が独立部局として電子光理学研究センターに改組した2009年12月から2015年3月まで、初代センター長を務められました。

講義では、清水先生の生い立ちや、核物理研究の道に進むことになった学部生時代のエピソード、これまでの研究成果などをお話されました。冒頭で「たくさんの人たちに支えられ、大変感謝している」と清水先生がご挨拶され、さらに発表スライドやお話の中で清水先生とこれまでご縁があった方々のお名前がたくさん登場していたことがとても印象的でした。軽妙な語り口であっという間の90分でした。

清水先生の今後のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。

2017年3月23日レポート

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

3月10日(金)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、物理学専攻 高橋隆教授の最終講義「私と光電子分光との歩み」が行われました。

青葉サイエンスホールがあっという間に満席になり、追加の席を用意してスタートとなりました。初めに落合先生より高橋先生の紹介がされました。高橋先生は、角度分解光電子分光、いわゆるARPES、の第一人者であり、ARPESによる物性研究を牽引されてきました。40年に亘るご研究で出版された論文は431編、総被引用数が15,000以上、h-indexが64となり世界中からその成果が大きく注目されております。講演中には記念すべき第1号の論文も紹介されました。

2017年3月22日レポート

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

3月3日(金)、理学研究科大講義室にて、化学専攻 十川和博教授の最終講義「転写抑制と神経細胞死」が行われました。

十川先生は生命科学研究科所属ですが、化学専攻の生物化学研究室を担当し、神経疾患の発症メカニズムの研究に従事されました。

生命科学研究科長の東谷先生より「常に研究に没頭しており、生涯現役の先生」とご紹介があり、多くの方が聴講されるなか、大阪大学理学部化学科で学んでいた頃からこれまでの研究成果、当時経験した出来事、さらには趣味のエレキギターを演奏している映像など、多岐にわたるご活躍についてお話されました。

十川先生の今後のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。

2017年3月22日レポート

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

3月3日(金)、理学研究科大講義室にて、化学専攻 福村裕史教授の最終講義「凝集系物理化学の新天地を求めて ~Like a rolling stone~」が行われました。

福村先生は、1998年に東北大学大学院理学研究科教授として着任し、有機物理化学の研究に従事されました。また、2011年から3年間理学研究科長を務められました。2016年3月にご退職後、現在は仙台高等専門学校長を務められています。

当日は学生、教職員、福村研OBなど多くの方が聴講するなか、これまでの研究成果を当時の写真もスライドに入れながらお話しされました。途中、次期研究科長の寺田先生に激励のメッセージを送る場面も見られました。

福村先生のご健康とますますのご活躍を祈念いたします。

2017年3月17日レポート

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2月20日(月)、理学研究科合同A棟203号室にて、物理学専攻 前田和茂教授の最終講義「原子核を彷徨する」が行われました。

前田先生はこれまでの研究の推移を社会情勢、そしてたくさんの思い出の写真と共にお話されました。核理研実験準備中に患った網膜剥離手術で人生が大きく変わったと回想されている姿が印象的でした。

講演タイトルの「彷徨する」は歩き回ること、さまようことを意味しています。学生時代からの趣味である野山を彷徨し、研究では原子核を彷徨した前田先生。最後は「もう過ぎ去ってしまった過去とまだ来ない未来の狭間を彷徨する」という言葉で締め括られました。

2017年3月 6日レポート

3月18日(土) 地学専攻 境田清隆教授 最終講義

3月18日(土)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、地学専攻 境田清隆教授の最終講義「気候学40年」が行われました。

境田先生は、学生時代に起こった冷夏を機に都市気候やヤマセに関する気候学の研究に取り組んでこられました。さらには中国内蒙古の砂漠化の研究など様々なスケールの大気現象の解明にご尽力されました。

講義では、境田先生の生い立ちからこれまでの研究の成果など、たくさんの思い出の写真をスライドで映しながら振り返りました。また、学友会男声合唱部部長も長年務めておられ、次年度からは理学部の広報室長でもある小原先生に引き継がれたこともお話されました。

会場は同窓生やご家族などで満席となり、長年にわたる研究・教育に対する敬意と感謝の思いを込めて、惜しみない拍手が送られました。

3月7日(火) 電子光理学研究センター 清水肇教授 最終講義

3月7日(火)、電子光理学研究センター三神峯ホールにて、清水肇教授の最終講義「カイラル相転移前駆現象探索の道程」が行われました。

清水先生は核物理(クォーク核物理)の研究に従事され、また、理学部附属原子核理学研究施設(核理研)が独立部局として電子光理学研究センターに改組した2009年12月から2015年3月まで、初代センター長を務められました。

講義では、清水先生の生い立ちや、核物理研究の道に進むことになった学部生時代のエピソード、これまでの研究成果などをお話されました。冒頭で「たくさんの人たちに支えられ、大変感謝している」と清水先生がご挨拶され、さらに発表スライドやお話の中で清水先生とこれまでご縁があった方々のお名前がたくさん登場していたことがとても印象的でした。軽妙な語り口であっという間の90分でした。

清水先生の今後のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。

3月10日(金) 物理学専攻 高橋隆教授 最終講義

3月10日(金)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、物理学専攻 高橋隆教授の最終講義「私と光電子分光との歩み」が行われました。

青葉サイエンスホールがあっという間に満席になり、追加の席を用意してスタートとなりました。初めに落合先生より高橋先生の紹介がされました。高橋先生は、角度分解光電子分光、いわゆるARPES、の第一人者であり、ARPESによる物性研究を牽引されてきました。40年に亘るご研究で出版された論文は431編、総被引用数が15,000以上、h-indexが64となり世界中からその成果が大きく注目されております。講演中には記念すべき第1号の論文も紹介されました。

3月3日(金) 化学専攻 十川和博教授 最終講義

3月3日(金)、理学研究科大講義室にて、化学専攻 十川和博教授の最終講義「転写抑制と神経細胞死」が行われました。

十川先生は生命科学研究科所属ですが、化学専攻の生物化学研究室を担当し、神経疾患の発症メカニズムの研究に従事されました。

生命科学研究科長の東谷先生より「常に研究に没頭しており、生涯現役の先生」とご紹介があり、多くの方が聴講されるなか、大阪大学理学部化学科で学んでいた頃からこれまでの研究成果、当時経験した出来事、さらには趣味のエレキギターを演奏している映像など、多岐にわたるご活躍についてお話されました。

十川先生の今後のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。

3月3日(金) 化学専攻 福村裕史教授 最終講義

3月3日(金)、理学研究科大講義室にて、化学専攻 福村裕史教授の最終講義「凝集系物理化学の新天地を求めて ~Like a rolling stone~」が行われました。

福村先生は、1998年に東北大学大学院理学研究科教授として着任し、有機物理化学の研究に従事されました。また、2011年から3年間理学研究科長を務められました。2016年3月にご退職後、現在は仙台高等専門学校長を務められています。

当日は学生、教職員、福村研OBなど多くの方が聴講するなか、これまでの研究成果を当時の写真もスライドに入れながらお話しされました。途中、次期研究科長の寺田先生に激励のメッセージを送る場面も見られました。

福村先生のご健康とますますのご活躍を祈念いたします。

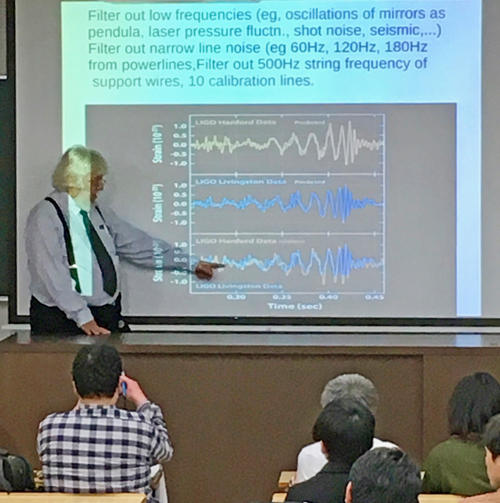

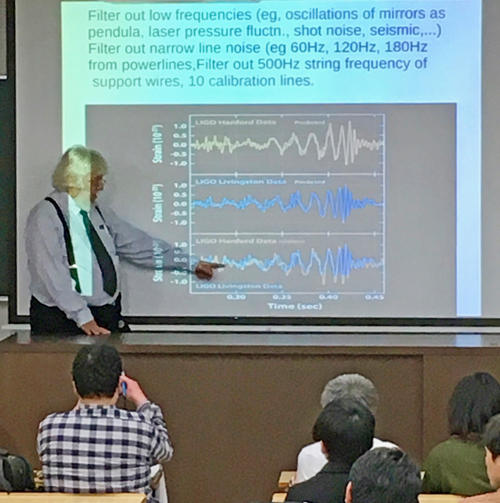

3月14日 GP-PU一般講演会「地上における初の重力波観測について」が開催されました

3/14(火)夕方5時より物理系講義棟3階講義室にてGPPUプログラムのセミナーを開催致しました。講師は一般相対性理論の世界的権威であるカナダ・ブリティッシュコロンビア大学のWilliam G.Unruh教授をお招きし地上における初の重力波観測について講演していただきました。

2015年9月米国の観測グループLIGOが初めて重力波の観測に成功し、13億年前に合体した2つのブラックホールから出た重力波のデータが採れたという重大な意義を分かりやすく解説していただきました。会場はほぼ満席となり、終了後もサインを求める列ができるほど盛大なセミナーとなりました。

□ 宇宙創成物理学国際共同大学院(GP-PU)

カナダ・ブリティッシュコロンビア大学のWilliam G.Unruh教授による講演

会場はほぼ満席となりました

サインに応じるWilliam G.Unruh教授

2017年3月17日レポート

2015年9月米国の観測グループLIGOが初めて重力波の観測に成功し、13億年前に合体した2つのブラックホールから出た重力波のデータが採れたという重大な意義を分かりやすく解説していただきました。会場はほぼ満席となり、終了後もサインを求める列ができるほど盛大なセミナーとなりました。

□ 宇宙創成物理学国際共同大学院(GP-PU)

3月1日 GP-PUセミナー「The proton radius puzzle」が開催されました

3月1日(水)午後5時に物理系講義棟3階の301講義室において、ドイツ、マインツ大学Patrick Achenbach教授を講師としてお招きし、国際共同大学院宇宙創成物理学(GP-PU)プログラム主催の特別セミナーを開催致しました。中世の欧州では宇宙とはどういう風に考えられていたか宗教画を通しての興味深いお話から始まり、マインツ大学において行われた電子散乱による陽子半径測定実験に関して講演していただきました。後半は学生との質疑応答が行われ、終了後も各々で議論が続く熱気のあるセミナーとなりました。

□ 宇宙創成物理学国際共同大学院(GP-PU)

マインツ大学(ドイツ)Patrick Achenbach教授による講演

学生との質疑応答

熱気のある議論が続きました

2017年3月13日レポート

□ 宇宙創成物理学国際共同大学院(GP-PU)

2月20日(月) 物理学専攻 前田和茂教授 最終講義

2月20日(月)、理学研究科合同A棟203号室にて、物理学専攻 前田和茂教授の最終講義「原子核を彷徨する」が行われました。

前田先生はこれまでの研究の推移を社会情勢、そしてたくさんの思い出の写真と共にお話されました。核理研実験準備中に患った網膜剥離手術で人生が大きく変わったと回想されている姿が印象的でした。

講演タイトルの「彷徨する」は歩き回ること、さまようことを意味しています。学生時代からの趣味である野山を彷徨し、研究では原子核を彷徨した前田先生。最後は「もう過ぎ去ってしまった過去とまだ来ない未来の狭間を彷徨する」という言葉で締め括られました。

物理学専攻 平成28年度新博士講演会・祝賀会が開催されました

2月23日(木)、理学研究科青葉サイエンスホールにて物理学専攻「新博士講演会・祝賀会」が開催されました。

まずはじめに、新博士を代表して松田さゆりさん、川本絵里奈さん、世永公輝さんによる新博士講演会が開かれました。異なる分野の聴講者にも解りやすく発表され、その後の質疑応答でも、さまざまな質問に対し臆することなく説明する姿がとても印象的でした。

▲松田さゆりさん「徹底したバックグラウンド低減後のKamLAND-Zenにおける136Xeでのニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊の探索」

▲松田さゆりさん「徹底したバックグラウンド低減後のKamLAND-Zenにおける136Xeでのニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊の探索」

▲川本絵里奈さん「水素終端Si(110)表面の非線形エッチング過程の解明:ミクロからマクロへ」

▲川本絵里奈さん「水素終端Si(110)表面の非線形エッチング過程の解明:ミクロからマクロへ」

▲世永公輝さん「ディラック粒子系における分数量子ホール状態の質量項依存性」

▲世永公輝さん「ディラック粒子系における分数量子ホール状態の質量項依存性」

その後、博士・修士修了生への各賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、落合明物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。また、1名が総長賞候補者として推薦されました。

[関連記事]2016年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定(理学研究科HP)

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

授賞式終了後は、合同C棟多目的室にて祝賀会が開かれました。こちらの祝賀会は博士修了生全員参加型となっており、前田先生の乾杯の音頭を皮切りに盛大に行われました。研究室を超え、教員や学生が研究の思い出話に花を咲かせていました。

▲前田先生の音頭で乾杯するみなさん

▲前田先生の音頭で乾杯するみなさん

まずはじめに、新博士を代表して松田さゆりさん、川本絵里奈さん、世永公輝さんによる新博士講演会が開かれました。異なる分野の聴講者にも解りやすく発表され、その後の質疑応答でも、さまざまな質問に対し臆することなく説明する姿がとても印象的でした。

▲松田さゆりさん「徹底したバックグラウンド低減後のKamLAND-Zenにおける136Xeでのニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊の探索」

▲松田さゆりさん「徹底したバックグラウンド低減後のKamLAND-Zenにおける136Xeでのニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊の探索」

▲川本絵里奈さん「水素終端Si(110)表面の非線形エッチング過程の解明:ミクロからマクロへ」

▲川本絵里奈さん「水素終端Si(110)表面の非線形エッチング過程の解明:ミクロからマクロへ」

▲世永公輝さん「ディラック粒子系における分数量子ホール状態の質量項依存性」

▲世永公輝さん「ディラック粒子系における分数量子ホール状態の質量項依存性」

その後、博士・修士修了生への各賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、落合明物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。また、1名が総長賞候補者として推薦されました。

[関連記事]2016年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定(理学研究科HP)

授賞式終了後は、合同C棟多目的室にて祝賀会が開かれました。こちらの祝賀会は博士修了生全員参加型となっており、前田先生の乾杯の音頭を皮切りに盛大に行われました。研究室を超え、教員や学生が研究の思い出話に花を咲かせていました。

▲前田先生の音頭で乾杯するみなさん

▲前田先生の音頭で乾杯するみなさん