9月28日(土) 東北大学理学萩友会記念講演

令和元年9月28日(土)、東北大学植物園を会場に、東北大学理学部・理学研究科ホームカミングデー理学萩友会記念講演会「平成から令和へ、未来へ受け継ぐ仙台城『御裏林』」~東北大学植物園の魅力に迫る!~)を開催いたしました。 このほか、同日開催にて特別企画のお煎茶席「仙台藩のお庭で寛ぐ上質な一刻を」のほか、理学萩友会理事会も同日開催いたしました。

≪理学部・理学研究科ホームカミングデー理学萩友会記念講演会

「平成から令和へ、未来へ受け継ぐ仙台城『御裏林』」~東北大学植物園の魅力に迫る!~」

:川内キャンパス東北大学植物園(10時30分~12時:90分)≫

司会進行:理学萩友会理事 大草 芳江

・主催者挨拶:理学部・理学研究科長、理学萩友会会長 寺田 眞浩

■講演[1]

「東北大学植物園の使命 ~広める、守る、そして伝える~」

植物園園長、教授 牧 雅之

■講演[2]

「仙台城と御裏林~ 政宗の城造りを読み解く ~」

総合学術博物館館長、教授 藤澤 敦

≪特別企画の(お煎茶席)「仙台藩のお庭で寛ぐ上質な一刻を」

:植物園前庭広場(9時30分~12時30分)≫

≪理学萩友会理事会:

植物園 津田記念館 貴賓室(9時55分~10時25分)≫

理学部・理学研究科ホームカミングデーは、理学萩友会の発足を記念し、理学に縁が深く、また5月には秋篠宮皇嗣殿下もご視察された、今東北大学でもっともホットなスポットの植物園を会場として、初めて開催いたしました。当日は、晴天にも恵まれ、事前申込者数を上回る60名を超えるお客様が講演会とお煎茶席にご来場いただきました。

記念講演会は、大草芳江理学萩友会理事の司会進行のもと、冒頭に寺田眞浩理学部長・理学研究科長、理学萩友会会長から主催者挨拶があり、理学部・理学研究科の現況や理学萩友会活動について紹介がありました。次いで、講演[1]として、植物園の牧雅之園長から、「東北大学植物園の使命 ~広める、守る、そして伝える~」と題して、続いて講演[2]として、「仙台城と御裏林 〜政宗の城造りを読み解く〜 」と題して講演いただきました。5月の皇嗣殿下のご視察に直接対応をされた牧園長と藤澤館長から、東北大学植物園の魅力を植物学と歴史学の双方から掘り下げ、その魅力を余すところなく、ご紹介いたしました。

植物園前庭広場を会場とした特別企画のお煎茶席では、植物園の素晴らしいロケーションのもと、煎茶道三彩流準家元師範 深澤美郷(びきょう)先生が率いるスタッフより、来場者へおいしいお煎茶とお菓子をご提供させていただきました。

理学萩友会理事会では、寺田眞浩理学萩友会会長から、理学部・理学研究科の現況の報告と、今後の理学萩友会の活動等について説明があった後、種々意見交換がなされた後、出席の理学萩友会役員で記念撮影を行い閉会となりました。

今回の企画は、理学部・理学研究科、理学萩友会、青葉理学振興会、学術資源研究公開センターの4者共催により実施いたしましたが、次回の企画もぜひご期待ください。皆様のご来場、関係者一同、心よりお待ちしております。

10月1日(火)環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われました。

10月1日(火)、理学研究科 合同C棟2F 多目的室 にて環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われ、4名の学生がプログラム生として認定されました。

環境・地球科学国際共同大学院は、2016年秋からスタートしたプログラムで、『地球を丸ごと理解する』意欲と能力を持った人材を育成します。ドイツのバイロイト大学やハワイ大学など環境・地球科学分野で世界をリードしている欧米の大学、大学院学生の研究を指導している研究機関と連携しながら、リーダーシップを持つ国際性豊かな研究者の育成を目指します。

□環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

9月15日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2019 第2回 地球 vs 宇宙 ~海と火山~

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2019年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

2019年度第2回目のイベントとして、9月15日(日)仙台市天文台にて、地球物理学専攻の学生が企画・運営をした「地球 vs 宇宙 ~海と火山~」を開催しました。海洋エリア、宇宙エリア、火山エリアの3つブースでは、実際に触ったり、作ったり、見たり、、、手を動かしながらサイエンスに興味を持ってもらう工夫を盛り込みました。来場者数は約300名。たくさんのご来場有難うございました。

9月25日(水)令和元年9月学位記交付式が行われました

9月25日(水)、合同C棟2F青葉サイエンスホールにて学位記交付式が開催されました。今回の卒業生及び修了生は42名(交付式参加者37名)。寺田研究科長よりお祝いの言葉が述べられ、会場は和やかな雰囲気に包まれました。卒業生・修了生の皆さま、誠におめでとうございます!さらなるご活躍を心から祈念いたします。

【広報サポーターレポート3】8月11日 (日) ぶらりがく for ハイスクール「ヒレから四肢へ-作られ方の比較から進化の仕組みを推定する-」

3時間目 生物学「ヒレから四肢へ-作られ方の比較から進化の仕組みを推定する-」

講師:田村 宏治教授

少し肌寒いなかで開催された今年のぶらりがくforハイスクール。この日最後の講義は、生命科学研究科の田村宏治教授に、魚のヒレと私たちのような四足動物の四肢の作られ方の比較から陸上動物の進化について考えることを通して、理学部とはどういうところであるかについて解説していただきました。

この講義は、理学部とは関係性に理屈をつけていく学問であるというという話からはじまりました。教授自身が配布資料が極端に少ないことを宣言していたこともあり、みな真剣な様子で話を聞いていました。また、途中教授が「正解はない」としながら、アンケートとして、魚のヒレから両生類の四肢がどうやって進化したのかを用紙に記入する時間があり、一同熱心に回答していました。

アンケート回収後は、ヒレと四肢の共通点と相違点を骨格や胚発生(卵から生まれるまでの成長過程)の観点かた比較することで、先ほどのアンケートの回答例のようなものを示していただきました。より詳しく知りたい方は、「オンラインで学ぶ東北大学MOOC」で2020年1月開講予定の田村教授の新規講座「進化発生学入門―恐竜が鳥に進化した仕組み―」をご覧ください。募集開始は10月を予定しています(https://mooc.tohoku.ac.jp/)。

そして、講義の最後には「理学部は就職に不利ではない」といった大人向けの話もしてくださいました。また、講義後には質問コーナーがあり、「化石復元図では内蔵まで復元できるのか」といった鋭い質問をする生徒もいました。 今回の講義は、特に田村教授の授業に関しては、とても大学の授業に近いモノがあり、参加してくれた高校生にとってはいい体験となったはずです。たくさんのご参加ありがとうございました。

【広報サポーターレポート2】8月11日 (日) ぶらりがく for ハイスクール「火山噴火のダイナミクス」

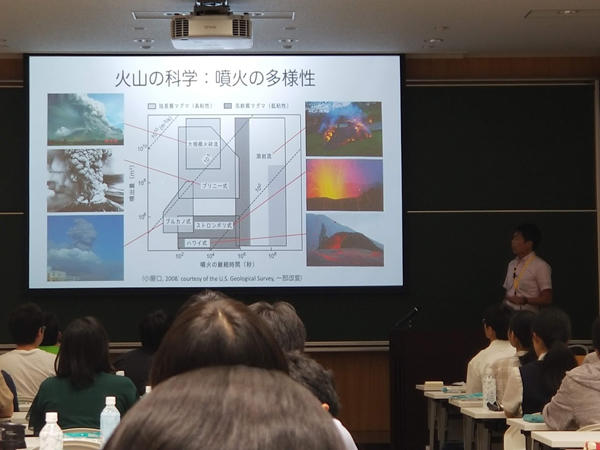

2時間目 地球物理学「火山噴火のダイナミクス」講師:小園 誠史准教授

今回の「ぶらりがく」は3つの講義が行われますが、私がレポートするのは地震・火山学分野。テーマは『火山噴火のダイナミクス』で講師は地球物理学系の小園誠史先生です。今回は高校生対象ということで、大学の講義と同じような専門的な内容をかみ砕いて学んでいきました。

小園先生のお話は、噴火映像の導入から始まりました。しかし、「火山がすごいのはわかるけど、すごいだけじゃ学問にはならない」ということで、どこに学問的なおもしろさがあるのかについて、考えていきました。

最も大きな学問的疑問は、噴火のタイプについてです。このタイプ分けの原因が何なのか、何が噴火の違いにつながるのか、という疑問です。しかも、同じ火山・同じマグマであっても、激しい噴火が起こることもあるし、穏やかな噴火に留まることもあるそうです。疑問は深まるばかりでした。

この疑問に答えるヒントとして、参加者数人で岩石の密度を求めてみました。そうすると、激しい噴火の時にでてくる岩石と、穏やかな噴火の時の岩石では、大きく密度が異なることがわかりました。同じマグマからできた岩石の密度が大きく異なるということは、軽い方に多くの気泡が含まれていることが推測できます。

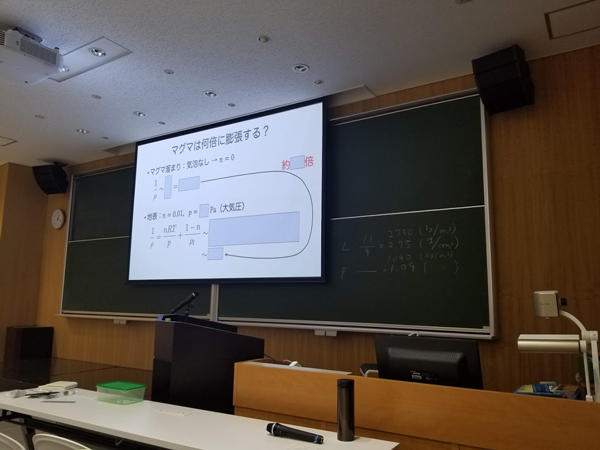

気泡の発生があると、マグマは何倍くらいに膨張するのでしょうか。今度はこれを全員で計算してみました。実際に自分で計算してみることで、爆発的噴火がどれくらい激しい噴火なのか、体感的に理解することができました。穏やかな噴火の場合はガスがどんどん抜けていってしまうため、膨張がかなり小さくなります。このガスの抜け方の違いによって、同じ火山・同じマグマでも、噴火の様子が全く異なるものになることがわかりました。

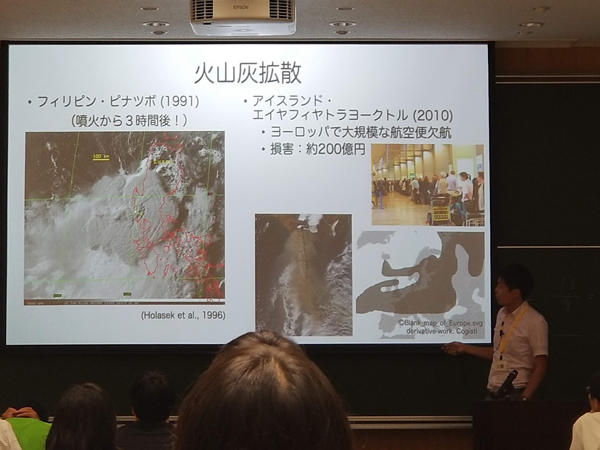

このように前半では、山の中で何が起きているかを実際に計算して明らかにしていきました。後半では、噴火後の噴煙について学びました。

噴煙は本来大気よりかなり重いものです。だから、普通に考えると空に上がらず落ちてきてしまい、火砕流になります。しかし、特定の量・速さでマグマが噴出すると、大気を巻き込んで加熱されて大気より軽くなり、傘のような形の噴煙になるそうです。このように、火砕流になるのか噴煙になるのかを計算できるため、防災に非常に有効な考え方だそうです。

小園先生は物理学の立場から火山について研究していますが、いろんな分野が関わっている学問であり、多様なアプローチがあるそうです。「研究は面白く、でも辛いものです。純粋に面白いと思えるテーマを見つけて、ぜひ意欲的に取り組める分野で活躍してください。」という応援の言葉で、先生のお話は締めくくられました。

【広報サポーターレポート1】8月11日 (日) ぶらりがく for ハイスクール「べき乗和公式から多重ゼータへ」

1時間目 数学「べき乗和公式から多重ゼータへ」講師:大野 泰生教授

世界は調和と対称性に満ちている。そう教えてくれたのは、東北大学理学部・理学研究科紹介動画に「数論のファンタジスタ」として登場した、数学専攻の大野泰生教授。ぶらりがく for ハイスクール第一講義目「べき乗和公式から多重ゼータへ」では、数学に潜む調和と対称性を会場のみんなで楽しみました。私は講義を聴きながら終始数論の世界に魅了されてしまい、講義が終わったあとでももっと知りたいと思ったほどの内容でした。

べき乗和の求め方は高校の数学で学ぶことですが、多くの人が知っているのは3乗和までの公式。では、4乗和の公式は知っているでしょうか。さらにはそれ以上のべき乗和は、どう書くことができるでしょうか。ちょっと難しそうですよね。そこでポイントとなるのは、「ものの見方を変える」ことと「一般的な特徴を掴む」こと。この2点に注目して大野教授の講義は進み、べき乗和の公式の種明かしがされていきました。そして、べき乗和の公式にみられる「ベルヌーイ数」に話題は移りました。

ベルヌーイ数は、上述のべき乗和の公式を定式化する際に導入される数列{Bi}です。(ちなみに、べき乗和の公式は、同時期に関孝和とベルヌーイによってそれぞれ独立に定式化されたそうです。)ここからさらに、大野教授の講義は「多重ベルヌーイ数」や「多重ゼータ値」が持つ対称性の話題へと広がっていきました。多重ゼータ値の対称性と多重ベルヌーイ数の対称性の相互関係は未だ明らかにされていない謎です。 講義の最後は、「世界は調和と対称性に満ちている 未知の調和、未解明の対称性は君たちの手で解き明かされる(かもしれない) 挑戦しないと何も始まらないよ」という大野教授から高校生へのメッセージで締めくくられました。さて、高校生のみなさんはこの講義を聴いて何を感じたでしょうか。もっと数論を学んでみたいと感じたり、その世界に感動した人など様々でしょう。この講義からさらに自分の世界を広げ、未知の事柄に挑戦してもらいたいです。

6月28日(金)東北大学サイエンスカフェ「地球の中はどんな世界? & 鉱物のフシギ」

地球外物質を入手できるほどの技術力がある現在ですが、地球マントル物質を直接入手することはできていません。そんな地球深部の研究についてわかりやすく説明されました。また、会場にはたくさんの石やポスターを展示し、参加者の皆様に実際に見ていただきながら学生が説明をしました。

参加者からは「むずかしい部分もありましたが、とても興味深い内容でした。」「たくさんの標本も見せていただき勉強になりました。子供がわかるようなお話も嬉しかったです。」などの感想をいただきました。

8月2日(金)物理学専攻キャリアパス・シンポジウム2019

8月2日(金)、理学研究科合同A棟205号室にて「物理学専攻キャリアパス・シンポジウム2019」が開催されました。

本シンポジウムは、物理学科・専攻を修了し、さまざまな方面で活躍されている方々にその経験を語っていただくことで、学生たちに物理学科・専攻を修了後の未来について考えてもらおうと、毎年物理学専攻が開催・運営しているシンポジウムです。今年は4名の講師をお招きし、学生時代の体験談や現在の仕事内容などを語って頂きました。

7月14日(日)学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019

7月14日(日)、東北大学川内キャンパスにて、学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019が開催されました。科学って、そもそもなんだろう?―『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、「科学の"プロセス"を子どもから大人まで五感で感じられる日」をコンセプトに、「学都」として知られる「仙台・宮城」において、2007年度から毎年7月に開催している体験型・対話型の科学イベントです。

今年度理学部・理学研究科からは3団体が出展しました。

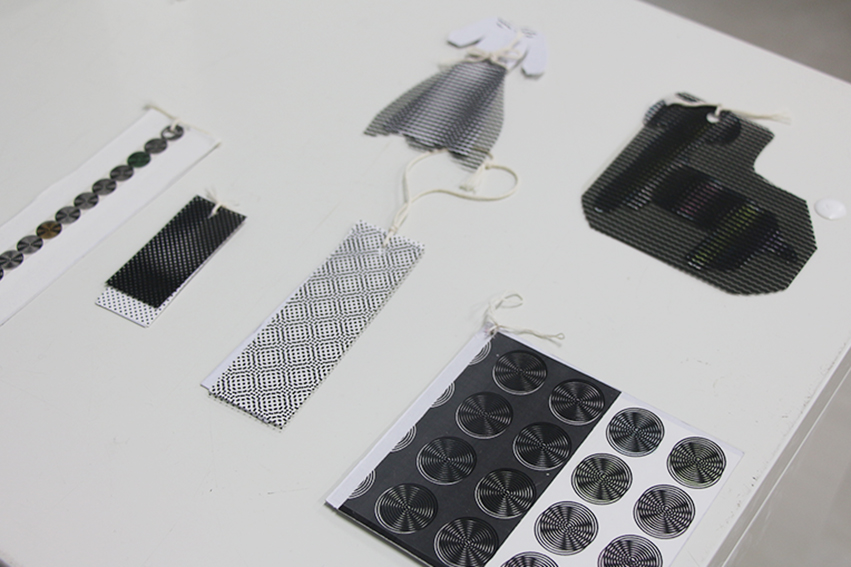

■東北大学理学部・理学研究科広報サポーター「モアモアしおりをつくろう」

同じパターン模様を少しずらして配置するときに浮かび上がる特徴的な干渉縞「モアレ」は、橋やトンネルなどのたわみなど様々な「ずれ」を感知する技術に応用があり、近年特に注目を集めています。このブースでは、モアレ干渉縞(かんしょうじま)を利用した世界に一つだけのマイしおりをつくりました。

■金田雅司先生「放射線ってなんだろう? 〜素粒子・原子核の世界からの見方〜」

自然科学では、定性的ではなく定量的に物を見ることが重要です。放射線測定では、測定値が必ず「ゆれ」ます。どのようにゆれているかを実際に測定し、グラフやヒストグラムにして揺れ具合を可視化してもらう体験講座を行いました。

■東北大学大学院理学研究科太陽惑星空間系領域「太陽系の歩き方」

惑星の見所満載の旅行ガイド「太陽系の歩き方」を手に、各惑星への旅行を通して太陽系の惑星について理解を深めました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025