【広報サポーターレポート】6月21日 (金) ぶらりがく『ホタルの光を化学する!?』

「春はあけぼの。夏は夜。秋は夕暮れ。冬はつとめて。では、夏は夜の続きはわかりますか?月のことはさらなり、闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。古来より日本人は夏の蛍の儚く美しい光に魅せられさまざまな作品を残してきました。」そんなお話からはじまる今回のぶらりがくは、化学専攻の西澤精一教授の化学発光の講義です。計40名の方に参加していただき、なぜ蛍が光るのか、どういう発光が生活に役立てられているのか学びました。

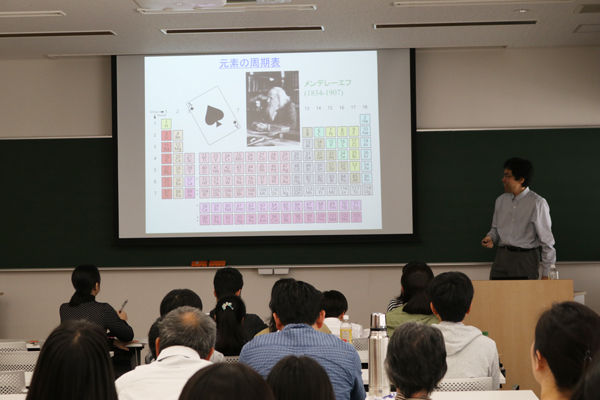

講義の様子

講義は、発光するとはどういうことかを学ぶことから始まりました。物質の持つ電子が基底状態からエネルギーを受けて励起状態に上がり、そこから基底状態に戻るために光が放出されるということを学びました。途中少し難しい式も出てきましたが、受講者の皆さんは真剣にお話を理解しようとメモを取っていました。また、発光には生物発光、化学発光など仕組みの違う発光があることも学びました。

生物発光の例として、ウミホタルという微生物は海中で発光する物質を放出します。これは、ウミホタルルシフェラーゼという酵素とウミホタルルシフェリンという基質が水中で混ざりあい、ウミホタルルシフェリンが酸化されるためです。今回はこの状態を再現するために、乾燥ウミホタルをすりつぶして、水をかけました。

自分たちですりつぶしたウミホタルに水をかけるときれいに発光しました

すると、きれいな青色発光を観察することができました。「おお~!」「きれ~い!!」という声が上がり、みなさん思い思いに光る様子を観察したり写真に収めたりしていました。

続いて、化学発光についてのお話です。その中でも刑事ドラマなどでおなじみのルミノール反応について学びました。ルミノール反応で血を検出できるのは、血の中にある鉄イオンが反応を促進させるためだということで、西澤先生が鉄イオンの入った溶液を使いデモ実験を見せてくださいました。その途中、「化学者はこういう手つきで溶液を混ぜるんです」と化学者の作法を披露され、受講者の皆さんは真剣にその手つきを見つめていました。

実演する西澤先生

このルミノール反応についても実験を行いました。今回使ったものは、大根です。大根に含まれるペルオキシダーゼという酵素は過酸化水素を分解し、ルミノール反応を促進させます。実際に大根をすりおろし、ルミノールと過酸化水素水の混合溶液をかけてみました。すると、大根が青白く光りだしました。受講者の皆さんは、「おお~」と感心しつつ、なぜ大根が光るのか、スライドに映し出された複雑な化学反応式とにらめっこしながら理解していたようでした。

大根をすりおろしました

今回のぶらりがくでは、実験を通して化学反応を意識しながら、光るという現象を学びました。光は私たちの生活になくてはならず、また私たちを魅了してやみません。どういう仕組みで光っているのかな?どういう化学反応が起こっているのかな?と考えるとより化学を身近に感じられるかもしれませんね。

6月21日(金)物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

6月21日(金)、物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

最初に全体説明会が行われ、その後、6班に分かれてそのうち2つの研究室を回るラボツアーがあります。ラボツアーの後は、再び集まり大学院生との座談会、最後に自由見学です。今回は43名の参加者がありました。物理学科の先生や先輩の話を直接聞くことができる貴重な機会となりました。

「国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセス第20回会合」に須賀利雄教授が参加されました

以下、須賀教授より参加レポートをご提供いただきましたのでご紹介します。

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセス第20回会合に、海洋科学、とくに国際協力による持続的な海洋観測の専門家として、文部科学省からの推薦により、パネリストとして出席しました。全球海洋観測システム(GOOS)や自動ロボット観測網Argoの概要と、それらが今後ますます持続的な開発に貢献するためには、国際協力と海洋法条約の適切な適用が不可欠であることなどについて発表し、多くの参加国の賛同を得ることができました。本会議の背景と概要は以下のとおりです。

<会議の背景と概要>

国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセスは、海洋問題や海洋法に関連する事項について、政府や機関の調整や協力が必要な領域を明らかにするとともに、特定の問題について国連総会に提案することを目的とするものです。2000年から毎年開催されており、今回は第20回会合(ICP-20)でした。

2017年の国連総会で、2021年から2030年を「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」とすることが採択されました。これを受けて、今年のテーマは、「海洋科学と"持続可能な開発のための国連海洋科学の10年"」でした。持続可能な社会の実現を目指し、国連加盟193か国が2016年~2030年の15年間で達成するために掲げた目標である持続可能な開発目標(SDGs)のうち、海洋は、SDG 14 (海の豊かさを守ろう)はもちろん、SDG 13 (気候変動に具体的な対策を)、SDG 7 (エネルギーをみんなに、そしてクリーンに)などのほか、多くのSDGsに関わりがあります。SDGsの達成のためには海洋科学の一層の推進が欠かせないという認識が「国連海洋科学の10年」の背景にあります。

6月10日(月)~15日(金)に国連本部で開催された本会議には、各国政府代表、関係国際機関の代表、NGO代表のほか、各国からの推薦に基づく約30名のパネリストが参加しました。初日には、今年のテーマに関する、担当国連事務次官からの報告に続き、各国政府代表から、国連海洋科学の10年に対する各国の姿勢や取り組みについての声明がありました。続いて、正味3日間にわたり、パネル討論が行われ、持続的開発目標の達成のために、海洋科学が果すべき役割、能力開発の推進の必要性、国際連携・協力の強化の必要性、次世代の育成の重要性、科学と政策のインターフェースの強化の必要性などについて、活発に議論されました。最終日には、共同議長によりまとめられた会議サマリー案について意見交換し、全ての日程を終えました。議長サマリーは国連事務総長に報告され、国連総会での議論に活かされることになります。

日本政府代表の文部科学省・小林翔太専門職とともに会場の国連本部第一会議室で。

発表中の須賀利雄教授(右から4人目)。

米国政府代表からの質問に答える須賀教授。

議長サマリーを読み上げる共同議長。

会場の国連本部ビル。

□ 報告者がパネリストとして参加した12日午前のセッションの動画

(須賀教授発表は0:01:30頃から、質疑応答・討論は1:02:30頃から)

□ IISD (International Institute for Sustainable Development)による会議に関する記事

□ 国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセス公式ウェブサイト

6月12日(水)防災訓練を実施しました。

第一部の「避難訓練」は原則全員参加です。11時55分、震度6の強い揺れを想定した緊急地震警報発生のアナウンスから始まりました。各自周囲の状況を確認しながら、近くの安全な場所へ移動。その後、災害対策本部からの指示に従い、指定の緊急時集合場所へ移動します。集合場所へ着いたら、研究室ごとに安否確認を行います。学部生は記名による安否確認となります。安否確認担当者は災害対策本部へ報告します。全ての学科・専攻の安否が確認された後、避難訓練は終了、最後に各自備蓄品受渡し場所に移動し、解散となりました。第二部は「各種体験」。初期消火体験、発電体験、地震体験が行われました。

今回の参加者は、1,088名でした。地震から自分の身や大切な人を守るために、防災訓練は大変重要です。積極的に参加し、もしものときに備えましょう。みなさん、お疲れさまでした。

6月9日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2019 第1回 オーロラの謎に迫る

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、コラボレーション企画として年間全4回の公開サイエンス講座を行います。

2019年度第1回目のイベントとして「オーロラの謎に迫る」が、6月9日に仙台市天文台加藤・小坂ホールで開催されました。会場には85名の方々にご来場いただきました。講師は本研究科の小原 隆博 教授(地球物理学専攻)です。最先端科学で明らかにされつつあるオーロラ発生の仕組みを、映像や画像を使いながらご紹介されました。

会場の様子 *写真は仙台市天文台様提供

小原 隆博 教授(地球物理学専攻) *写真は仙台市天文台様提供

6月2日-4日 第5回地球・海・空: 環境・地球科学国際共同大学院ワークショップが開催されました

6月2日-4日、理学研究科合同C棟2階青葉サイエンスホールにて「第5回地球・海・空: 環境・地球科学国際共同大学院ワークショップ」が開催されました。本ワークショップは、本学の環境・地球科学国際共同大学院プログラムと日本学術振興会の日独共同大学院プログラム「地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム」(東北大学―バイロイト大学)が共同で開催したもので、本研究科、環境科学研究科に加え、バイロイト大学、ハワイ大学、アメリカ地質調査所(USGS)、ヴィクトリア大学ウェリントン校、南洋理工大学、パリ高等師範学校、ノースカロライナ大学ウィルミントン校からも研究者の方が参加されました。また、バイロイト大学、ハワイ大学とは、学生の共同指導に関する覚書を交わしており、ヴィクトリア大学ウェリントン校とも今年度中に覚書を締結予定です。3日には、環境・地球科学国際共同大学院プログラムの学生を対象としたQE (Qualifying Examination)も行われ、海外の研究者の方々にも審査に加わっていただきました。固体地球科学(火山・地震・地球内部など)から海洋・大気科学まで様々な分野の発表が行われ、分野の垣根を越えて活発な議論や交流がなされました。

□ 地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム

【広報サポーターレポート】5月18日 (土) ぶらりがく『クイズでニホニウム』

今回の「ぶらりがく」のテーマは、113番元素ニホニウム発見にちなんで「元素」。講師は理学研究科物理学専攻の萩野浩一先生です。県内外から20組36名の方にお越しいただき、クイズを交えながら「元素ってなに?」「元素にはどんな種類があるの?」などといった話題について学んでいきました。

萩野先生のお話は、「カレーライスの材料は、にんじんやじゃがいも。そのじゃがいものもとになっているのが元素」という導入から始まりました。元素とは、動物や植物、地球や、身の回りの鉛筆・消しゴムに至るまで、あらゆるものを構成する基本的な要素のことです。古代中国では、元素は「木火土金水」の五つだと捉えられ、それらと「陰陽」の組み合わせですべてのものが生じると考えられていたそうです。現代の物理学者は、元素を「原子」という小さな粒子だと考えています。原子は、陽子と中性子からなる原子核とそれを周回する電子の集まりで、陽子の個数によって順に番号と、「水素」、「ヘリウム」、「リチウム」などの名前が付けられています。

今からちょうど150年前の1869年に、ロシアの化学者メンデレーエフさんは、七並べをするみたいにうまい置き方をすると、性質の似ている原子が規則的に並ぶことを見つけました。つまり陽子の個数と電子の配置の違いで原子の振る舞いが周期的に変化することを突き止めたのです。周期表の発見の瞬間でした。

周期表を見れば、まだ見つけられていない原子の存在も予想できます。「ニホニウム」をはじめとする「重い原子」の発見も、メンデレーエフの周期表から始まっているのですね。理化学研究所の森田浩介さんを中心とする研究グループは、約10年間努力してやっと3個のニホニウムを作り出し、今回の発見認定と命名に繋がったそうです。重い原子を作り出すのがいかに難しいことなのかがうかがい知れます。

萩野先生は他にも「人間の体にあるたくさんの種類の原子」の紹介や、「ウランなどの重い原子の二つの壊れ方(α崩壊とβ崩壊)」について例を用いた分かり易い説明をしてくださり、参加者は子どもから大人までみんな、元素や原子の話題に自然に惹きこまれていきました。また、みんなからの質問がスマートフォンを介しリアルタイムで受け付けられ、「一番多く原子を見つけたのはどこの国?」というものから「レニウムがニッポニウムと呼ばれていたってホント?」「人間がトンネル効果でワープするためにはどれくらいのエネルギーが必要なの?」といった突っ込んだものまで、次から次へと出てきて時間が足りなくなるほどでした。

2016年のIUPAC(国際純正・応用化学連合)で周期表の7行目(第7周期)までが完全に揃いました。「みんなが高校生や大学生になるころには、次の第8周期の研究も進んでいるかもしれませんね」未来に向けられた言葉で、先生のお話しは締めくくられました。

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2019が開催されました

4月27日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会が開催されました。 平成22年から10回目を迎えた今年度の合同入試説明会、参加者数は116名となりました。たくさんのご参加ありがとうございました。

実行委員長の山崎剛先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の都築暢夫先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。教員による説明はもちろん、過去に他大学から東北大学に進学した学生から直接話を聞ける貴重な機会となったようです。

説明会参加者数推移

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |

| 参加者数 | 60 | 60 | 45 | 76 | 75 | 92 | 93 | 129 | 136 | 116 |

4月20日(土)次世代火山研究者育成プログラム 2019年度認定式開催

4月20日(土)本研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、次世代火山研究者育成プログラム 2019年度受講生認定式が開催されました。本プログラムは2014年に発生した御嶽山噴火災害を受けて構想されたもので、東北大や北海道大、山形大、東京大など16大学、4研究機関、7地方自治体、3学協会、1民間企業(2019年4月現在)が参加・協力しています。

基礎・応用コースでは、大学院修士課程学生を中心に、火山学の広範な知識と専門性、研究成果を社会へ還元する力、社会防災的な知識を有する次世代火山研究者を育成することを目指しています。

2019年度からは「発展コース」が新設され、大学院博士課程学生がより高度な研究遂行能力を身につけ、かつ、火山監視や防災に関する高度な知見を獲得する受け皿となるよう設計されています。(代表機関、東北大学)

2019年度は、基礎・応用コースのプログラム受講生が20名、発展コースは13名が認定されました。本プログラムを通じて幅広い知識や経験を習得し、将来火山専門家として活躍されることを期待しております。

4月21日(日)進学説明会・相談会 in 仙台

4月21日(日)仙台国際センターにて、進学説明会・相談会 in 仙台が開催されました。東北大学では、高校生、高卒生、保護者を対象とした進学説明会・相談会を毎年6月から7月にかけて開催しております。開催場所は、札幌・静岡・東京・大阪、そして今年度より仙台が加わりました。地元開催第1回目となる今回は事前申込が900名を超え、当日もたくさんの方々が参加されました。説明会では、全体説明、学生による大学紹介、学部別の講演会があり、別室では個別相談のコーナーも設けられました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025