2019年5月 7日 レポート

4月20日(土)次世代火山研究者育成プログラム 2019年度認定式開催

4月20日(土)本研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、次世代火山研究者育成プログラム 2019年度受講生認定式が開催されました。本プログラムは2014年に発生した御嶽山噴火災害を受けて構想されたもので、東北大や北海道大、山形大、東京大など16大学、4研究機関、7地方自治体、3学協会、1民間企業(2019年4月現在)が参加・協力しています。

基礎・応用コースでは、大学院修士課程学生を中心に、火山学の広範な知識と専門性、研究成果を社会へ還元する力、社会防災的な知識を有する次世代火山研究者を育成することを目指しています。

2019年度からは「発展コース」が新設され、大学院博士課程学生がより高度な研究遂行能力を身につけ、かつ、火山監視や防災に関する高度な知見を獲得する受け皿となるよう設計されています。(代表機関、東北大学)

2019年度は、基礎・応用コースのプログラム受講生が20名、発展コースは13名が認定されました。本プログラムを通じて幅広い知識や経験を習得し、将来火山専門家として活躍されることを期待しております。

リンク:火山研究人材育成コンソーシアム構築事業

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります 2019年4月22日 レポート

4月21日(日)進学説明会・相談会 in 仙台

4月21日(日)仙台国際センターにて、進学説明会・相談会 in 仙台が開催されました。東北大学では、高校生、高卒生、保護者を対象とした進学説明会・相談会を毎年6月から7月にかけて開催しております。開催場所は、札幌・静岡・東京・大阪、そして今年度より仙台が加わりました。地元開催第1回目となる今回は事前申込が900名を超え、当日もたくさんの方々が参加されました。説明会では、全体説明、学生による大学紹介、学部別の講演会があり、別室では個別相談のコーナーも設けられました。

リンク:東北大学入試センター 進学説明会・相談会

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります 2019年4月 8日 レポート

2019年度 新入生オリエンテーションが実施されました

4月5日(金)~6日(土)、青葉山北キャンパス理学部内及び秋保温泉岩沼屋にて2019年度理学部新入生オリエンテーションが実施され、新入生、教員、引率学生など約380名が参加しました。

このオリエンテーションは、全学教育科目及び理学部カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。2日間(数学系は5日のみ)を通して時間割の作成や、友達や先輩、先生方と交流を図り、充実した時間を過ごせたのではないでしょうか。

新入生のみなさん、ようこそ東北大学理学部へ!!

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります 2019年4月 4日 レポート

3月24日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 第4回 天の川銀河誕生の新たな描像に迫る

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2018年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行いました。

会場の様子 *写真は仙台市天文台様提供

千葉 柾司 教授(理学研究科天文学専攻) *写真は仙台市天文台様提供

2019年4月 4日 レポート

3月28日(木)物理学専攻 高木滋准教授 最終講義

↑ 【思い出の写真】写真をクリックするとスライドショーになります

3月28日(木)、合同A棟203号室にて、物理学専攻 高木滋准教授の最終講義「MnSi,FeSi発 URu2Si2,PrΓ3-基底系経由 スピンアイス,Kitaev 行き」が行われました。本講義では、学部4年の時代から振り返り、研究を志したきっかけやこれまでの研究成果など、様々なエピソードが紹介されました。当日は、遠方からも高木先生ゆかりの方々が聴講にいらっしゃいました。

富山県立大学の谷田博司先生より

2019年4月 3日 レポート

3月22日(金)東北大学サイエンスカフェ「合成化学で機能を創る」

3月22日(金)、せんだいメディアテーク1階オープンスクエアにて、第162回東北大学サイエンスカフェ「合成化学で機能を創る」が開催されました。講師は理学研究科 化学専攻の 瀧宮 和男 教授。当日は56名の方々にご参加いただきました。たくさんのご来場ありがとうございました。

20世紀に大きく発展した有機合成化学は、21世紀に入り、従来対象としていなかったエレクトロニクス分野にも重要な役割を果たすようになっています。講演で瀧宮先生の研究室で生み出された化合物を例に、エレクトロニクスへの応用について紹介されました。

参加者からは「身近なところに活用されているものがあり、興味を覚えた。」「有機でできたデバイスを体内に入れても機能するのか疑問に思った。」などの感想をいただきました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります。

理学研究科 化学専攻 博士課程前期1年 田中 俊一

有機合成と聞くと、薬や染料を連想する方々が多いと思いますが、21世紀に入り、従来対象としていなかったエレクトロニクス分野にも重要な役割を果たすようになっています。本講演会では、我々の研究室で作製した液晶セルのモデルを使って、エレクトロニクスへの応用について市民の方々に知って頂きました。 2019年4月 2日 お知らせ

理学部PR動画第二弾【エキストラ】大募集!

理学研究科・理学部のPR動画の撮影にご協力していただけるエキストラの方を募集します!理学研究科大講義棟が満員となるシーンの撮影を計画中です。その為、多くの皆さんのご協力が必要です。ぜひご応募ください!

事前登録された方には粗品を進呈いたします。当日参加も大歓迎です!

*

動画第一弾はこちらから

応募条件 撮影日 お問合せ 2019年3月28日 レポート

3月8日(金)化学専攻 河野裕彦教授 最終講義

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

3月8日(金)、理学部大講義棟にて、化学専攻 河野裕彦教授の最終講義「超高速分子ダイナミクスが誘う世界」が行われました。当日は学内の研究者、学生はもちろん、遠方からもたくさんの方々がご聴講されました。河野先生は山形大学工学部を経て、東北大学に着任されました。その間の研究の遷移をわかりやすくご講演されました。

また2009年6月〜2011年3月まではアウトリーチ支援室の室長、2013年度は当広報・アウトリーチ支援室の副室長として、広報・アウトリーチ活動にもご尽力いただきました。2015年には ぶらりがく でも「9月26日(土)理学部キャンパスツアー「3D映像で分子のナノワールドを読み解く―DNA分子の鎖切断シミュレーションと動画公開―」と題し講座を開催いただきました。3D映像を見る小学生の好奇心旺盛な様子に、目を細めていらっしゃった河野先生の姿が印象的でした。

河野裕彦先生よりメッセージをいただきました

60 のような大きな分子まで、その高強度レーザーによる励起から反応に至る全過程を追跡してきました。その結果、反応過程が光電場に誘起された非断熱遷移による電子励起状態間の移動に支配されていることが明らかになりました。また、大きな分子の反応は初期励起のエネルギーだけに依存し、統計的に起こると考えられていましたが、波形整形パルスを使うと特定の振動モードを選択的に励起することが可能であり、生成物の収率や分岐比を変えることができることを理論的に裏付けることができました。

↑ 【思い出の写真】写真をクリックするとスライドショーになります

化学専攻の大槻幸義先生より

2019年3月26日 レポート

3月8日(金)生物学科 西谷和彦教授 最終講義

↑ 【思い出の写真】写真をクリックするとスライドショーになります

西谷和彦先生よりメッセージをいただきました

↑ 【思い出の写真】写真をクリックするとスライドショーになります

生命科学研究科の横山隆亮先生より

↑ 【思い出の写真】写真をクリックするとスライドショーになります

2019年3月22日 レポート

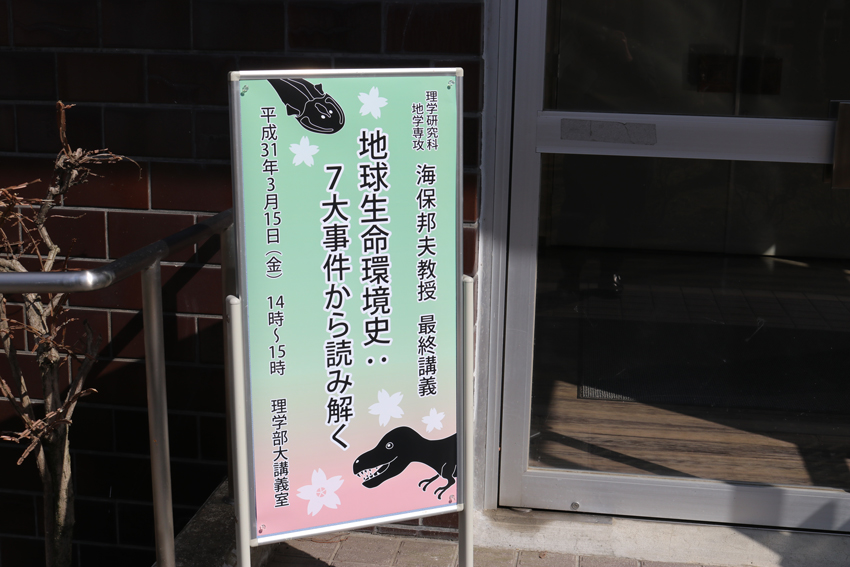

3月15日(金)地学専攻 海保邦夫教授 最終講義

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

アオバサイエンティア No.32 の特集ページにもご寄稿いただいております。タイトルは「大量絶滅の発生メカニズム」。こちらも併せてご覧ください。

海保邦夫先生よりメッセージをいただきました

2つ目は、専門の研究材料(底生有孔虫化石)でわかることはわかったので、新たに堆積有機分子を研究材料として選び、大量絶滅など地球史重要事件の謎解きをするようになった頃2000年代のことです。世界中に地質調査に出かけ、堆積岩試料を採取しましたが、一番多く出かけた中国でのことです。お世話になった大学では、若手研究者を欧米の著名な教授の元で研究させることにより、研究業績を上げ、有名な雑誌に載ると褒美がもらえる環境で、日本の大学を抜いて行ったことを間近で見た事です。

3つ目は、最近のことです。2016年に「すすが恐竜を絶滅させた」という論文と2017年に「小惑星衝突場所がずれていたら恐竜は絶滅しなかった」と言う論文を発表しました。米英豪日のメディアがこれらの論文の記事を書きましたが、その中で2017年の論文に関するニューヨークタイムズの記事には、米国の2名の研究者の反論が載っており、最後に私の証拠が書いてありました。有名な雑誌に載った米国で強く信じられている、白亜紀--古第三紀境界のすすの森林火災起源説に反する事実(小惑星が衝突した堆積岩中の有機物の不完全燃焼によりすすが成層圏に入り太陽光を遮断し寒冷化と低緯度で砂漠のような降水量をもたらしたことにより、恐竜やアンモナイトなどが絶滅した)を論文発表したからです。米国の地球化学の教授から、「今、ニューヨークタイムズの記事を読んだけど、あなたの方が正しいと思う」というメールが来ました。昨年は、米国の別の教授から送られて来た論文原稿に、森林火災起源説を信じて書いた段落があったので、コメントしたところ、再送された原稿ではその段落は削除されていました。

このような貴重な経験をさせていただいた方々に感謝します。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

東京大学理学系研究科の高橋聡先生より

私は、東北大学の大学院生時代より海保先生にご指導頂き、学位を取得した後も共同研究を続けて参りました。合わせて十数年のお付き合いで、数々のご指導頂きました。海保先生は、顕微鏡で観察する小さな動物プランクトンの化石(有孔虫)の形態や群集を扱う研究と地層から得た堆積物の化学分析を行う研究を行い、過去の地球の歴史上の大きな変動時期について詳細を理解することに大きな貢献をされてきた方です。最近では、地質サンプルから実証的に明らかにした研究内容をベースに、数値モデル実験の共同研究にも取り組み、遠い過去の大量絶滅事件を現代地球環境の尺度で比較して考える大変刺激的な研究成果も挙げられています。数多くの国際誌論文が公表されており、その名前は世界的に知られ、日本を代表する研究者として主要学会からも高い評価を得てきました。研究と教育活動で挙げた業績はそれだけではないでしょう。研究室には、多くの学生や研究者が集まり、活気ある研究活動が展開されました。海保先生は、退職される最後の年まで自分の分析は自身で手を動かして行い、寡黙ながらその姿勢で若い学生の研究活動を鼓舞してこられました。3月はじめ、先生の退職を前に多くの卒業生がそれぞれの感謝を伝えるために仙台に集まりました。先生と様々な活動を通して刺激を受け、今も活き活きと活動する若い世代の面々がもうひとつの成果ではないでしょうか。

これからは同大学の名誉教授として、引き続き研究論文をまとめることに取り組まれていくことと思います。忙しい大学業務から離れて研究に集中されることで、さらに興味深い発展研究が生まれることでしょう。余裕ができた時間で、趣味であるメダカの飼育と散歩の時間を大事にして頂き、これからも健康でご活躍されることをお祈り申し上げます。

東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻

高橋聡

前の10件 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

次の10件