9月2日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 プラネタリウムコンサートサックスカルテットで紡ぐ『惑星』のお話

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

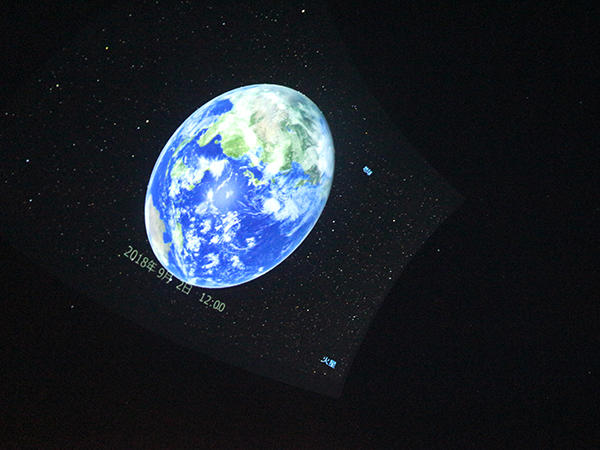

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。「第2回仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科公開サイエンス講座 宇宙×音楽~サックスカルテットで紡ぐ『惑星』のお話~」が、9月2日に仙台市天文台プラネタリウムで開催されました。このイベントは、宇宙の講演会と音楽のコンサートを、プラネタリウムコンサートという形で融合させるという新しい試みでした。本学の津村耕司助教による、Mitaka(*)を用いた惑星やブラックホールの講演と、関西で主に活動する4人組サクソフォンカルテット Copain(**)による演奏が交互に繰り広げられました。ホルストの「惑星」を今回のために特別にアレンジしたものと、今回のために書き下ろされた新曲「ブラックホールの祝日」などがCopainによって演奏されました。会場には140名ほどの来場者にお越しいただき、普段は宇宙などに関心のない方々にも音楽を通じて科学や宇宙の面白さを知っていただく良い機会となりました。

(*)Mitaka

国立天文台が製作・公開している4次元デジタル宇宙ビューワー。地球から宇宙の大規模構造までを自由に移動して、天文学の様々な観測データや理論的モデルを見ることができます。以下のサイトにて無料公開されています。

(**)サクソフォンカルテット Copain

2014年から関西を中心に活動しているサクソフォニストの4人組。4種類のサックスで織り成す音楽はパワフルなサウンドを創り出し、4人から溢れ出す色彩豊かな音楽を余すことなく表現する。また、それは時に女性らしい優美で繊細な一面をも見せる。

【広報サポーターレポート3】8月11日 (土) ぶらりがく for ハイスクール「超巨大ブラックホールの謎に挑む」

3時間目 天文「超巨大ブラックホールの謎に挑む」

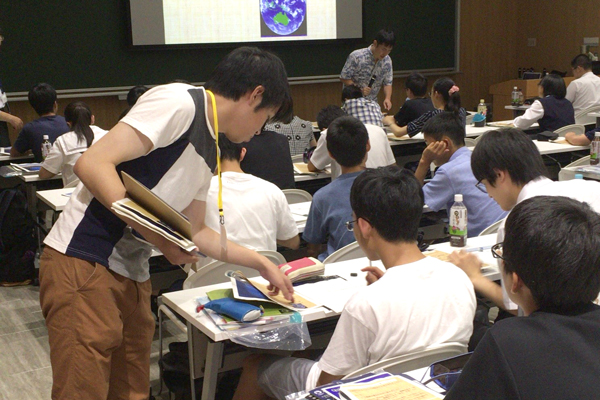

火星大接近や皆既月食など、夜空を見上げながら宇宙について考える機会が多かった今年の夏。ぶらりがく for ハイスクール第3講目は、天文学専攻の秋山正幸教授と一緒に、太陽系のスケールを超えて宇宙の中の銀河とその中心に潜む超巨大ブラックホールの謎について考えました。ぶらりがく後に行われた天体ドーム見学には、天文学に熱い関心を寄せる高校生が30名以上も参加するほどの人気ぶり。

誰もが魅了される宇宙について、研究者はその不思議をどのように明らかにしようとしているのでしょうか。かつてはハワイ観測所にて研究を行っていた、アロハシャツの似合う秋山先生に、研究の最前線とその面白さを教えていただきました。

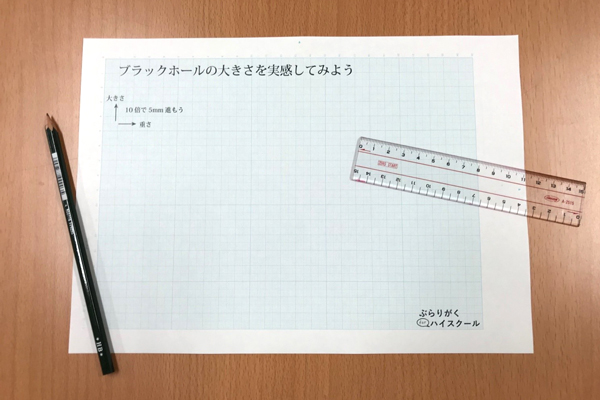

ブラックホールの大きさを実感

聞いたことはあるけれど、その正体や大きさはあまりピンとこないブラックホール。今回の講義は、まず、ブラックホールの大きさを実感してみよう!から始まりました。一人一枚、方眼紙が配布され、横軸に重さ(質量)、縦軸に大きさ(半径)をとってプロットしていきます。グラフにプロットしていくのは、人間、地球、木星、太陽、一番重い星 エータカリーナ、銀河系の中のブラックホール候補天体 白鳥座X-1の6つです。10倍ごとに1マス進むをルールに、重さと大きさの比を使って順番に点をうっていきます。最後に、出来上がったグラフを使って、ブラックホールの大きさが質量に比例することから、もし地球をブラックホールにするとしたら、どのくらいの大きさまで縮めればよいかを考えました。高校生たちは隣に座っている友だちやチューターの大学院生と協力しながら、熱心にグラフを描き、ブラックホールの小ささ?を確認していました。

超巨大ブラックホールの謎

ブラックホールの大きさを実感した後には、未だ明らかになっていない超巨大ブラックホールの謎について、謎が生じる物理学の背景や謎の解明に向けた研究の現状等をわかりやすく教えていただきました。「光すら出てこない黒い穴は本当に存在するのか?」「超巨大ブラックホールはどうやってできたのか?」「超巨大ブラックホールはどのようにして急激に太れたのか?」「光すら吸い込むブラックホールからどうやってジェットは吹き出しているのか?」など、どれも気になる謎ばかり。超巨大ブラックホールの謎の内容は、東北大学サイエンスカフェのYouTubeチャンネルでもゆっくり見ることができます。今回参加できなかった方や講義を復習したい方はぜひご覧ください。

東北大学サイエンスカフェ 第144回「超巨大ブラックホールの謎」

銀河の形成史を「自分の眼で見る」

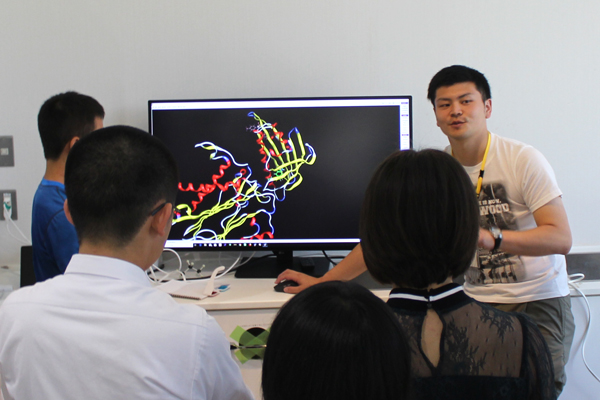

秋山先生の研究室では、電波からX線にわたるさまざまな波長の「光」を用いた観測を行い、今の宇宙に見られる銀河や超巨大ブラックホールがどのように出来たのかを明らかにしようとしています。講義の中では、①X線でみた深宇宙、②電波でみた深宇宙、③赤外線と可視光でみた深宇宙、それぞれの画像が印刷された3枚のトレースシートが配布され、シートを重ねながら、様々な波長の光を用いて宇宙初期の銀河を実際に観測するという疑似体験をしました。

写真4:トレースシートを重ねて、X線や電波を放射する超巨大ブラックホールを持つ銀河を確認します。

写真4:トレースシートを重ねて、X線や電波を放射する超巨大ブラックホールを持つ銀河を確認します。銀河やその形成史を「自分の眼で見たい!」という好奇心が研究のモチベーションだと秋山先生は言います。研究者でなくとも、夜に星を見ながら「私たちのいる銀河は一体どうやって出来たのだろうか」と、考えたことがある人はいるのではないでしょうか。星を見ることが宇宙への疑問を生み出すきっかけになることは多いです。「自分の眼で見たい!」という秋山先生の言葉から、研究者であっても、そうでなくても共通する宇宙に対する思いや憧れを感じ、これまで以上に研究者に対して親近感が湧きました。

高校生が次世代の研究者として活躍するころには...

現在、ハワイのマウナケア山頂ではTMTと呼ばれる、口径30mにも及ぶ史上最大の光学赤外線望遠鏡の建設が始まろうとしています。今、高校生のみなさんが研究者として活躍する頃には観測が始まる予定です。秋山先生の研究室では、すばる望遠鏡を中心とするさまざまな装置を用いて観測を行うほかに、TMTをはじめとする地上の大型望遠鏡に取り付ける観測装置の開発も行っています。宇宙の中の銀河の形成史を「自分の眼で見る」ことによって明らかにしたいと志す高校生、ぜひ一緒に大学で研究しましょう!

【広報サポーターレポート2】8月11日 (土) ぶらりがく for ハイスクール「生命の起源はどこまでわかったのか?」

2時間目 地学「生命の起源はどこまでわかったのか?」

8月11日(土)、東北大学理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、ぶらりがく for ハイスクールが開催されました。2つ目の講義では『生命の起源はどこまでわかったのか?』と題し、地学専攻の古川善博准教授から、生命が誕生した頃の地球の様子やこれまでの研究によって生命の起源がどこまで明らかにされてきたのかについて解説していただきました(図1)。

「そもそも生命って何だと思う?」「生命はどこで誕生したと思う?」といった質問を参加者に投げかけながら、講義は進行していきました。特に盛り上がりを見せたのが「地球誕生から現在までを1年間に例えると、地球史における様々なイベントは何月何日に当たるか?」を予想していく場面でした。地球誕生を1月1日、現在を12月31日とすると、最古の生命の痕跡は3月5日のもので、人類の誕生はなんと12月31日23時30分程度の出来事なのだそうです。その答えが発表されると、各々が驚きや納得といった色々な表情を見せて反応してくださり、こちらも非常に楽しかったです。終始、うなずいたりメモを取ったりしながら熱心に話を聞き、最古の生命の痕跡の岩石や隕石に触れてもらう場面では、皆さんが興味深そうに観察してくれていました(図2)。

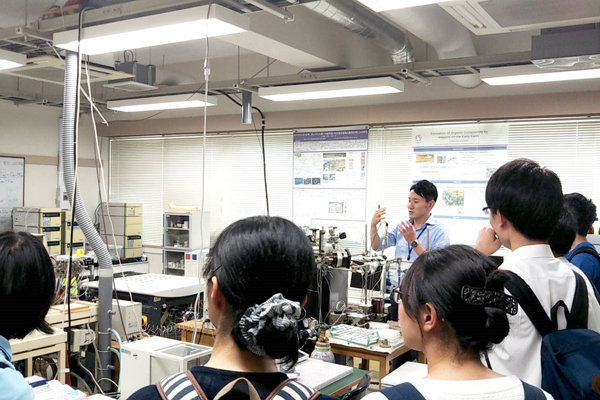

また、講義終了後には、希望者を対象に東北大学理学部自然史標本館と研究室の見学を行いました。標本館の見学では、最古の生命の痕跡の岩石から時代を追って様々な岩石を見てもらい、生命の起源についてより深く学んでいただきました(図3)。研究室見学では、実際にどのような装置を用いて分析を行っているのかを見てもらいました。ある学生さんからの「どれくらいの時間で分析ができるのか?」という質問を受け、「分析自体は30分くらいでポチッとできるけれど、そこには無数の失敗とたくさんの準備が隠れている。とても長い道のりなんだよ!」という古川准教授の回答に、熱心に聞き入る皆さんの表情が印象的でした(図4)。

今回のぶらりがくを通して、参加者の皆さんに地学の面白さを改めて認識していただき、今日私達が存在している奇跡、生命の神秘を感じていただけていれば幸いです。そして、今回参加してくれた学生さんの中から、将来、生命の起源について研究したいと思ってくれた子がいたら、大変嬉しく思います。

【広報サポーターレポート1】8月11日 (土) ぶらりがく for ハイスクール「生物を制御する有機化合物の化学」

1時間目 化学「生物を制御する有機化合物の化学」

今回のぶらりがくは、「ぶらりがく for ハイスクール」と題して高校生を対象にした特別講義が三本立てで行われました。ここでは、そのうちの一つ「生物を制御する有機化合物の化学」についてレポートします。

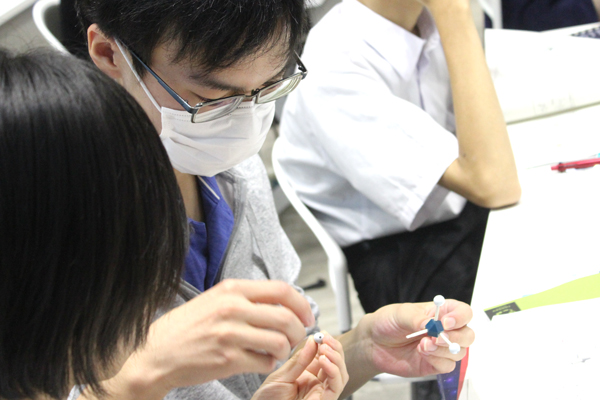

化学専攻の上田実教授がお送りしたこの講義、夏休みということもあり、90人程の中高生が来てくれました。教授は、「高校までの化学と大学からの化学の違い」「化学と社会や政治との関わり」「薬の働きと分子の構造の関係」など、幅広い内容を分かりやすく話してくれました。初めて聞く内容だったと思いますが、高校では聞けない話だったり、分子模型が配られたりと、刺激的な時間だったのではないでしょうか。

講義のメインである実習は「生物を制御する有機化合物を設計して、人類の危機を救えるか?」と題して、植物を乾燥に強くさせる物質をコンピュータによる計算で見つけようというものでした。参加者は大学院生たちと、実際に研究で使われるプログラムを使って、天然物よりも強い効き目を持つ物質を探しました。大学院生とディスカッションをしながら、目的に合った構造の分子を見つけてく中で、大学の研究を体験できたと思います。また実習の後の質疑応答では、「今回見つけた物質が、副作用を示す可能性はないのか?」など、鋭い質問も飛び出し、積極的に実習に取り組んでくれていたことがうかがえます。

今回の「ぶらりがく for ハイスクール」では、講義の後に研究室見学もあり、オープンキャンパスでも公開していない施設まで見学するなど、盛沢山の内容でした。今日の体験が、参加してくれた高校生にとって、将来をイメージする機会となったはずです。ご参加ありがとうございました!

7月31日(火)、8月1日(水)理学部オープンキャンパス2018

7月31日(火)および8月1日(水)に、東北大学オープンキャンパスが開催されました。オープンキャンパスは、高校生にとっては大学がどんな場所なのかを知るための貴重な機会です。学年問わず、多くの方々に全国各地から東北大学オープンキャンパスにご来場いただきました。非常に気温が高い日ではありましたが、大変賑わっていました。

理学部では、「理学って何だろう?」ということが体験できるようなイベントや展示が青葉山キャンパスにて行われました。理学部の各学科がそれぞれの魅力や特色を詰め込んだ内容を企画しており、その内容は参加してくれた高校生にとっては、普段学校では見られないものばかり。大きな装置を見たり、実験をしてみたり、顕微鏡をのぞいてみたりなど、実物に触れられる展示が多くありました。生き物の仕組みや地球や宇宙の成り立ち、物質の性質など自然の不思議を目の当たりにし、参加者からは楽しそうな表情がうかがえました。さらに、日々研究を行う教授などによる体験授業も行われ、実際に大学で行われている最先端の研究の話に皆、耳を傾けていました。世界の第一線で活躍している研究者の授業を受けて、高校生はわくわくが止まらず、良い刺激になったことでしょう。

これらのイベントは、教授などの研究者はもちろん、大学生や大学院生も運営していました。学生の熱心かつ優しい話しぶりで、活気づいていました。

その他、理学部の入試やカリキュラムの説明会、進学相談会など実際に東北大学理学部への進学を希望する人に向けた催しも行われました。大学進学に向けて、より具体的なイメージができたのではないでしょうか。

オープンキャンパスで普段は踏み入れないようなことを学ぶことができ、「理学」の楽しさが伝わったはずです。また、東北大学理学部でお待ちしております!

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります

7月28日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 火星ってどんなところ?〜人が住めるか考えよう〜 ー地球物理学専攻・地学専攻編ー

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2018年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

2018年度第1回目のイベントとして、7月28日(土)仙台市天文台にて、地球物理学専攻と地学専攻の学生が中心となり「火星ってどんなところ?〜人が住めるか考えよう〜 ー地球物理学専攻・地学専攻編ー」と題してイベントを開催しました。このイベントは、学生が主体となり企画運営を行いました。各ブースでは、実際に触ったり、作ったり、見たり、、、手を動かしながらサイエンスに興味を持ってもらう工夫を盛り込みました。来場者数は約550名。たくさんのご来場有難うございました。

7月15日(日)サイエンスデイ「ぶらりがく 〜身の回りにあるもので結晶をつくってみよう〜」

7月15日(日)、東北大学川内キャンパスにて、学都「仙台・宮城」サイエンス・デイが開催されました。今年度理学部・理学研究科では、「ぶらりがく 〜身の回りにあるもので結晶をつくってみよう〜」と題し体験イベントを行いました。「ぶらりがく」は、普段見ることができない研究室を見学したり、実験の現場を巡ったり、毎回異なるテーマでフシギの解明現場をのぞいています。また、会場には自由見学できる展示ブース、理学部紹介動画「SCIENCE CHALLENGERS」などの動画視聴ブースも設置しました。

今回の講師は、化学専攻准教授・広報・アウトリーチ支援室副室長の中村逹先生。「身の回りにあるもので結晶をつくってみよう」というテーマで結晶をつくる実験を実施しました。実験に使った主な材料は、畑の肥料などで使われている「尿素」や洗剤など身近ですぐに手に入るものばかりです。実験中は白衣と保護メガネ、手袋をして、小さな研究者になり実験を進めていきます。途中歓声が上がったり、クイズに積極的に参加したり。帰宅後にも楽しんでいただけるよう実験の道具はお持ち帰りいただきました。今回の体験を通し、科学のワクワク感を感じたり、身近な化学に目を向けていただくきっかけになったのではないでしょうか。

6月7日(木)防災訓練を実施しました。

第一部の「避難訓練」は原則全員参加です。11時55分、震度6の強い揺れを想定した緊急地震警報発生のアナウンスから始まりました。各自周囲の状況を確認しながら、近くの安全な場所へ移動。その後、災害対策本部からの指示に従い、指定の緊急時集合場所へ移動します。集合場所へ着いたら、研究室ごとに安否確認を行います。学部生は記名による安否確認となります。安否確認担当者は災害対策本部へ報告します。全ての学科・専攻の安否が確認された後、避難訓練は終了、最後に各自備蓄品受渡し場所に移動し、解散となりました。第二部は「各種体験」。初期消火体験、発電体験、地震体験、第三部は避難器具オリローの説明が行われました。

今回の参加者は、1,119名でした。地震から自分の身や大切な人を守るために、防災訓練は大変重要です。積極的に参加し、もしものときに備えましょう。みなさん、お疲れさまでした。

【広報サポーターレポート】6月9日 (土) ぶらりがく『自分より強いリバーシの人工知能をつくろう』

6月9日(土)に行われたぶらりがくは「自分より強いリバーシの人工知能を作ろう」と題し、東北大学理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールで開催されました。今回は、ゲームやコンピューターに興味のある約30人の小中学生が参加してくれました。講師はリバーシが趣味の東北大学サイクロトロンRIセンター測定器研究部の田中香津生先生。話がとても楽しく、参加していた皆が田中先生の話に聞き入っていました。私自身も小学生の頃はコンピューターにとても興味を持っていたのを思い出し、わくわくした気持ちで今回の取材を進めていきました。

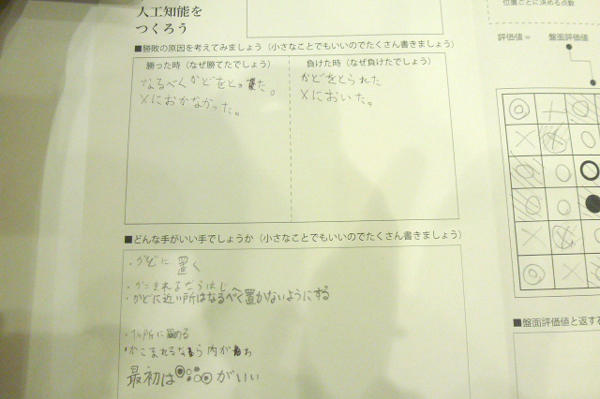

今回のぶらりがくの目標は、自分よりもリバーシ(オセロ)が強いコンピューターを作ること。これを達成するには、自分が「なんとなく」有利になりそうと思う石の置き方を、「どうして」有利な置き方なのかをうまく言葉にしてコンピューターに教えてあげなければなりません。しかしながら、実はとても難しいこと。コンピューターは大量なデータを扱うことができますが、それを扱う「考え方」を人間が教えてあげなければ動いてくれません。こうした目標に、みなさん熱心に取り組んでいました。

3人1組のチームができ、お互いの自己紹介の後リバーシコンピューターを作っていきました。まずは実際に画面上に石を置いてみて、それぞれが議論しあい、「どのような置き方が有利になるのだろう?」ということをうまく言葉にして、紙に書き出していました。その中でも多くみられた意見は、「角をできるだけ取る置き方が有利」であるということ。しかしこれでは皆が同じような打ち方をするコンピューターになってしまうという田中先生の言葉に、さらなる有利な方法の模索に取り掛かりました。さらに、実際にコンピューター対戦を通してコンピューターが何を考えてゲームを進めているのかを考えてみました。田中先生が用意したリバーシのコンピューターは6種類。それぞれ強さが異なります。ここからさらに参加者たちの議論も盛り上がっていきます。

それぞれのチームの意見が出そろったところで、コンピューターを作っていきました。コンピューターを作るにあたって、参加者が工夫するのは2つのパラメータでした。1つは、盤面評価値という盤面のそれぞれ位置に価値を与えるパラメータ。大きな値ほどコンピューターはその位置に優先して石を置くようになります。もう一つは、返す石の重要度というパラメータ。これによってコンピューターは石を多く返すようにするか、少なく返すようにするかを決めます。これらのパラメータの設定に、最初に紙に書き出したものを反映させていきます。ここも工夫のしどころです。

取材途中、あるチームに石の置き方を書いた紙を見せてもらいました。とてもよく考えられていて、試行錯誤の様子が見て取れます。

全てのチームのコンピューターが出来上がったところで、田中先生が用意したコンピューターを含めて総当たり戦を行いました。この試合の計算が終わるまでの間に、田中先生によるリバーシのコンピューターの種あかしが行われました。リバーシのコンピューターは、設定するパラメータを増やすことで強くすることができます。(今回田中先生が作成したもので、最も強いものは732個!)また、今回はパラメータを人間自身で設定しましたが、今ではコンピューター自身が自ら学習してパラメータを調節することができます。これには驚きです。このままでは人間がすることは無くなってしまうのでしょうか。しかし、田中先生がみんなに伝えたことは、何が面白いのかを考えるのは人間だけができること、ということでした。何をコンピューターにやらせてみたら面白いだろうか、どうしたら便利になるだろうかということを日常の中で考えてみて欲しいと田中先生は続けて参加者に語りかけました。

今回はリバーシのコンピューターが題材でしたが、これに限らずコンピューターはその他のことにも応用ができます。参加者の子どもたちにとっては、人工知能が発展している中でどのようにコンピューターを使うことが出来るのかを考えるきっかけになったのではないかと思います。皆さんも、人工知能について一度知ってみてはいかがでしょうか。

物理学専攻 2018年度大学院入試説明会・研究室見学(仙台会場)が行われました

研究室見学は、青葉山地区、片平地区、三神峯地区から構成された9つの見学コースのうち、参加者が2コース選択して見学できるようになっています。各コースの教員から研究に関するより詳細な説明を受け、研究室の雰囲気を体感したことで、進学後のイメージを持てたのではないでしょうか?

【参考リンク】

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 http://www.phys.tohoku.ac.jp/

東北大学金属材料研究所 http://www.imr.tohoku.ac.jp/

東北大学多元物質科学研究所 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

東北大学材料科学高等研究所 (AIMR) https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/index.html

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました