【学生レポート】ガチンコファイト航海記「地球は生きている!」

■ 本航海の目的と特徴

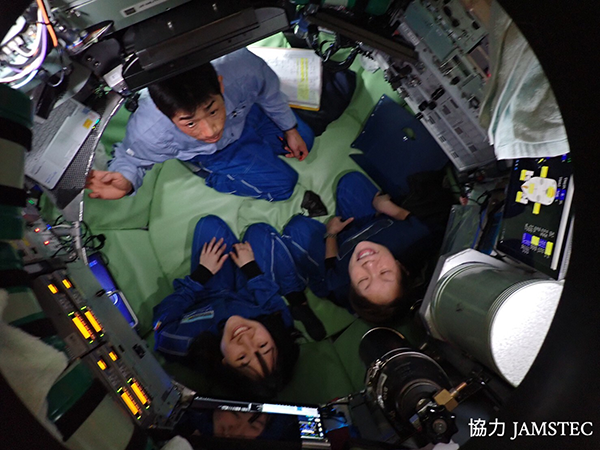

ガチンコファイト航海とは、3月初旬に二週間実施された海洋研究開発機構が主催する若手人材育成プロジェクトであり今年で第3回目となります。全国から応募した約80名のうち書類審査、面接試験を通過した計8名の学生が、陸上での事前研修と深海潜水調査船支援母船「よこすか」での調査航海を通して海洋調査の現場を学ぶというプログラムです。また8名から選抜された4名のみが有人潜水調査船「しんかい6500」に乗船し、観測者の一員として深海へ行く事ができるという「潜航をかけた闘い」があったことも本企画の特徴でした。8名の学生は皆海洋研究への熱い思いを抱きながらも、大学では海洋に限定されない様々な学問を学び、異なる着眼点を身につけていたためお互いにとって刺激的な議論を繰り広げることができました。8名中6名が女子学生であった事実は、近年の女性の海洋研究への関心の高さを示しているとも言えます。また今回初めて東北大学の学生が本プロジェクトに参加した上に、同理学部の宇宙地球物理学科三年生、平林龍弥さんも航海メンバーに選抜されていました。東北大学理学部から2名もの学生が参加できたことは、やはり一東北大生として非常に嬉しく思います。

乗船前には、多様な分野の研究者の方々による陸上でのオンライン研修が8日間行われました。私は参加時点ではまだ2年生でしたが、東北大学で早い段階から専門的な講義を幅広く受けられた経験やそこで得た知識を研修で生かせる場面が多くあり、日頃の基礎的な学習の大切さを改めて感じました。そしてその知識を基に第一線の研究者の方々と直接意見を交わすことができたこの貴重な経験は、今後の研究活動において必ず役に立つと確信しています。

■ よこすか・しんかい6500航海記

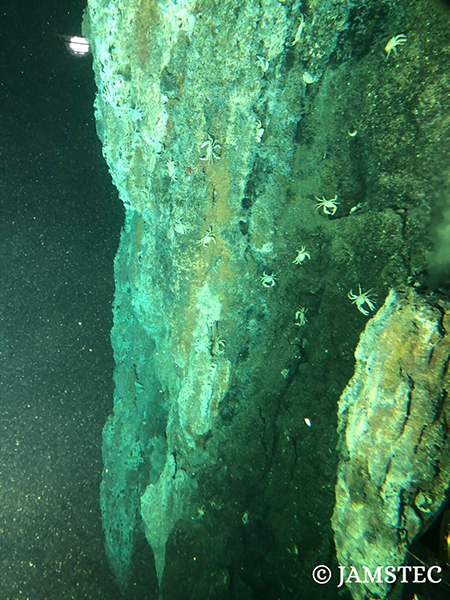

航海を始めてまず大海原を目の前にして、自然の美しさに心奪われると共に、人間の思い通りに制御することのできない自然の力に改めて畏怖の念も抱いたことを強く記憶しています。第1618回潜航では、深度1350mに広がる明神海丘にある熱水噴出孔周辺の調査を6時間にも渡って行いました。水面に浮かぶ「しんかい6500」の覗き窓から見える母船、潜航を開始してから徐々に日光が届かなくなり海水の色が濃く深い青色に変化していく様子、真っ暗な水中で目を凝らして観察できる無数の発光生物、そして船外に装着されたライトをつけた瞬間に広がる衝撃的な地形。6時間もの間に目まぐるしく変化する光景に高揚感を覚え、一瞬たりとも目が離せませんでした。熱水噴出孔から激しく噴き出す熱水が周辺の低温海水と混ざり合い揺らぎができている様子は、「地球は生きている」と感じさせる印象深いものです。

陸から離れ、限られた人々と閉塞空間で生活するという環境は、特殊であり孤独や不安を感じる瞬間があります。調査船は非常に安全性が高いとは言え、自然を相手にしている以上常に危険と隣り合わせであることは念頭に入れる必要があります。そのため船上で任務を遂行させるための技術や知識は勿論、協調性やコミュニケーション能力、忍耐力、責任感などもチームの一員として活動する上で欠かせません。キャプテンや航海士、機関士や甲板員、パイロット、整備士、司厨部の方々、そして研究者が共に協力し合い、信頼関係を築き一つの航海調査を成し遂げるという点は海洋研究ならではの面白さではないでしょうか。この過酷な環境での生活を通して海洋調査の現場を学ぶだけでなく、感情を揺さぶられながらも本音で他人や自分と向き合うことが出来ました。

■ 航海を終えて抱く思い

今回参加することで宇宙探査や陸地調査にはない海洋調査の魅力を実感し、有人調査の必要性を再認識しました。無人調査船はその精度や能力を向上させ研究には欠かせない存在となりましたが、深海には画面越しでは理解し得ない壮大な地形が広がり、データからでは想像力で補いきれないほど複雑な現象が起きていました。今後海洋工学の発展に伴い、潜航深度という一つの物差しに囚われない多彩な側面での技術の進歩を大いに期待しています。そして未来の海洋を理解しその豊かさを守るために、そしてより多くの人々が深海を近い存在だと認識できるために今後も様々な事物に関心を持ち、見聞を広める努力を続けていきたいとさらに意欲が湧いています。

「ガチンコファイト航海」に参加するにあたり大学の同期とは励まし合い、そして彼らに背中を押してもらえた上に、日頃お世話になっている大学の先生からも応援のお言葉をかけて頂きました。互いに高め合える友人や、学生の挑戦を喜んでくださる先生方に囲まれたこの恵まれた環境に感謝すると同時に、今後も学びの喜びを噛み締めながら研究活動をしていきたいと思います。また将来一人でも多くの学生が、日頃から充実した学びを得た上で本航海のような本物に触れる経験を重ね、地学研究への関心を高めていけることを心より願っております。

3月26日 (土) ぶらりがく for ハイスクール をオンライン開催しました

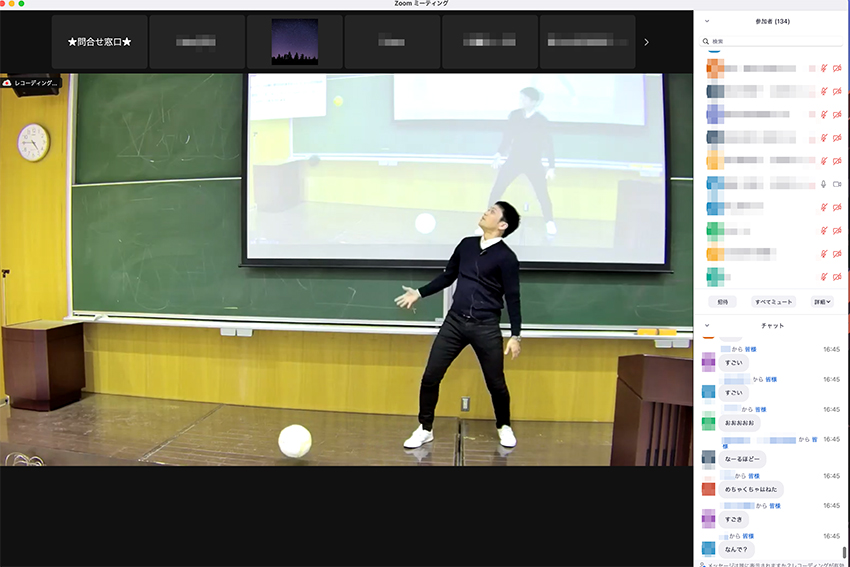

2022年3月26日(土)、ぶらりがく for ハイスクールのライブ配信を行いました。前年度はYouTube配信を行いましたが、今年度はZoomでの開催を試みました。

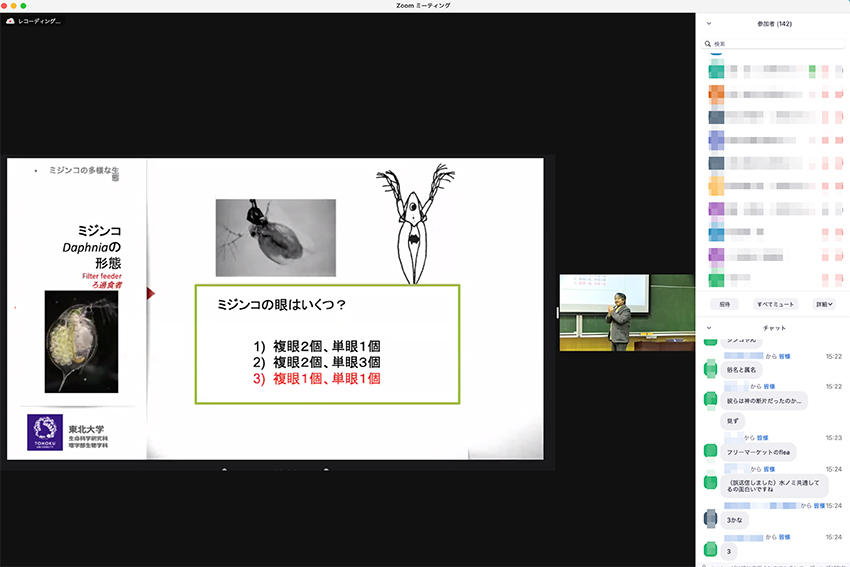

今回は、数学から本多正平教授による講義『半径が1の円の面積は円周率である』、生物学から占部城太郎教授による講義『ミジンコを巡る動物学と生態学の歴史』、天文学から田中雅臣准教授による講義『宇宙における元素の起源』を行いました。講義中はZoomのチャットからたくさんのリアクションや、積極的な質問が多く寄せられました。全国の多くの高校生にご参加いただき、盛況のうちに終了しました。

本多先生の講義の様子

占部先生の講義の様子

田中先生の講義の様子

たくさんのご参加ありがとうございました!

[リンク] ぶらりがくWebサイト

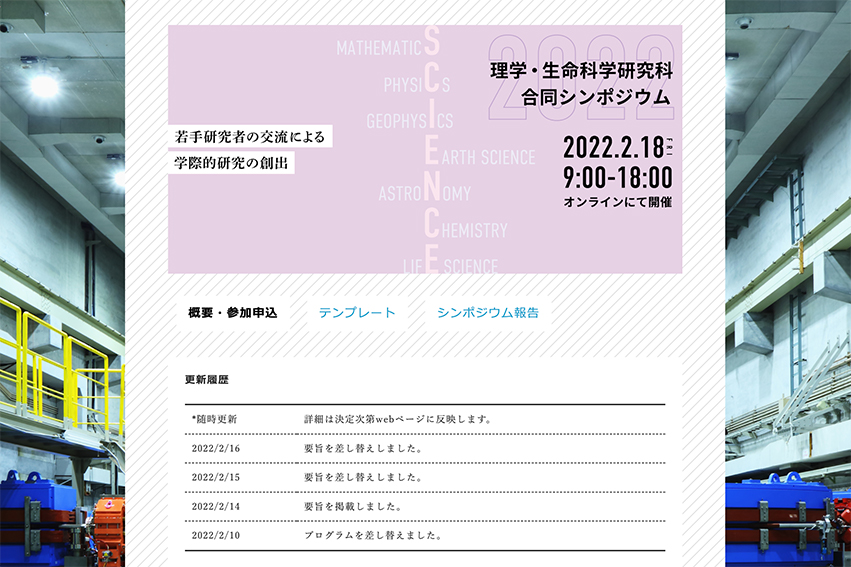

2月18日(金)理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2022

2月18日(金)、理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2022が開催されました。本年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえオンライン(Zoom)での開催となりました。

東北大学大学院 理学研究科では、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、理学研究科が関係する3つの21世紀COEプログラムによる合同シンポジウムが2006年度に開催されました。この合同シンポジウムが非常に有意義であったことから、これを毎年継続すべきという機運が高まり、2007年度から新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度からは生命科学研究科も加わった合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

聴講者は優秀な口頭発表、及びポスター発表に投票し、その結果「優秀口頭発表賞3名」「優秀ポスター賞12名」が授賞されました。また副賞として青葉理学振興会より図書カードが送られました。

*リンク:理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2022 優秀口頭発表賞、優秀ポスター賞

【物理学専攻】新博士講演会、新博士・修士 物理学専攻賞授賞式が開催されました

2022年2月17日(木)、オンライン(Zoom)および対面(合同C棟青葉サイエンスホール)のハイブリッド形式にて、物理学専攻 新博士講演会、博士・修士 物理学専攻賞授賞式が開催されました。

まずはじめに、新博士の3名による講演会が行われ、その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、高橋史宜 物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。今年度は、博士3名、修士4名が選ばれました。受賞者のみなさん、おめでとうございます!

1月23日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2021 第2回 太陽系外惑星 第2の地球の探査

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2021年度のコラボレーション企画として全2回の公開サイエンス講座を行います。

2021年度第2回目のイベントとして「太陽系外惑星 第2の地球の探査」が、1月23日に仙台市天文台加藤・小坂ホールを開催し、24名の方々にご来場いただきました。講師は本研究科の田中 秀和 教授(天文学専攻)です。太陽系外惑星の研究最前線を映像や画像を使いながら紹介しました。講演中はもちろんのこと講演後、アンケート用紙にもたくさんのご質問をお寄せいただき、聴講者の太陽系外惑星への関心の高さが伺えました。

会場の様子 *写真は仙台市天文台様提供

田中 秀和 教授(天文学専攻)*写真は仙台市天文台様提供

アンケート用紙にいただいた質問への田中先生の回答は以下の通りです。

Q1:ホットジュピターは木星のように遠方でつくられてから恒星に近づいてホットジュピターになるとかんがえていたのですが、木星は土星の重力でホットジュピターにならなかったというのは本当なのですか?

A1:確かに、ホットジュピターは木星のように遠くで誕生し、その後恒星に近づいたと考えられています。しかし、太陽系の木星は遠くのままなので、なぜ木星とホットジュピターの間で大きく異なってしまったのかは、今も議論が交わされているホットなテーマです。質問してくれましたように、木星は外から移動してきた土星の重力で、恒星への移動が止まりさらに反転して外側に動いたという有名な説もあります。(グランドタックモデルと呼ばれる。)しかし、(私を含め)この説は間違えていると主張している研究者も沢山おり、現在まだ決着がついてません。

Q2:地球のような岩石惑星は地球のように全て巨大な磁石で磁力を持っていて、磁力線のおかげで大気が保たれている...という解釈であっていますか?彗星や金星には地球のような大気がないので疑問に思いました。

A2:はい、惑星がもつ磁場も生命誕生には重要だという主張もあります。生命に有害な高エネルギーの電子や陽子が宇宙から地球や惑星に降り注がれていて、これらは紫外線よりもさらに危険です。地球の場合、磁場がこれら高エネルギー粒子の侵入を防いでいるおかげで、私達は安全に暮らせています。磁場がない惑星ではこの危険がありますが、海の中や地中までは侵入しないので、海の生物は安全ですし、彗星等の地中に有機物を保存することもできます。

Q3:恒星のまわりをまわっていない自由浮遊惑星はどうやって見つけるのですか?

A3:講演で説明した、重力レンズ法でいくつか見つけています。計画中のナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡は、重力レンズ法で大量の自由浮遊惑星を見つけようとしています。

Q4:太陽系の惑星と、赤色矮星の惑星で違いはありますか?

A4:小さな赤色矮星のまわりには、巨大惑星はあまり見つかっていません。巨大惑星をつくるほどの原材料がなかったためだと考えられてます。また、赤色矮星は太陽より暗く、より近いところにハビタブルゾーンがあると話しましたが、赤色矮星の場合、紫外線や表面のフレアが激しく、ハビタブルゾーンが危険になっているかもしれないと危惧されてます。また、赤色矮星の赤い光や赤外線では、そこの植物は光合成が働かないのではと予想する研究者もいます。

Q5:恒星にはなぜ惑星ができるのか?

A5:質問有難うございます。私はそれを研究しています。誕生したばかりの星のまわりには、大量のガスや塵がまわっています。それらを原材料として惑星がつくられました。しかし、小さな塵からどのようにして惑星や小惑星などの天体がつくられたのかは、実は私たち研究者もよくわかっていません。惑星形成現場を望遠鏡で観測することで、この謎を解こうとしています。

Q6:惑星の大気の成分はどのようにして観測しているのでしょうか

A6:惑星の大気から来る光のスペクトルを調べます。光にはいろいろな波長があり、各波長ごとの光の強度の分布が光のスペクトルです。大気中に含まれる、各成分(各分子)は異なった特徴のスペクトルを示すので、そこから成分の割合を知ることができます。打ち上げ成功したJWSTによる赤外線観測で、このような観測・分析が行われる予定です。

Q7:系外惑星の今後の観測は?

A7:これまでは、惑星の質量や軌道について主に調べられてきましたが、今後の観測では、惑星の大気が中心的な観測ターゲットとなっています。惑星の大気成分は生命居住可能性と直接に結びついているからです。JWSTやナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡、または計画中の次世代地上望遠鏡で詳細な観測がされる予定です。

Q8:今注目している系外惑星は?

地球に近い系外惑星への観測ロケットの予定は(直接観測)?

A8:(これら2つの質問に一緒に答えます。)

一番近くにあるプロキシマ・ケンタウリbが、ハビタブルゾーンにある惑星でもあり、注目です。ブレークスルー・スターショット計画という、超小型探査機を送り込もうという計画もあります。(技術的な問題で打ち上げまでまだ20年以上かかりそうですが。)惑星の大気の成分を調べるという面では、トランジット法で観測できるTRAPPIST-1の惑星が有力候補です。

Q9:スーパーアースはどんな惑星?

A9:地球より有意に重く、また地球質量の10倍よりは軽い惑星が、スーパーアースと呼ばれています。ハビタブルゾーンにあるものもいくつかあり注目されてます。ただし、地球とどのくらい類似しているかはまだ不明です。

Q10:太陽がなかったらもともとの惑星って何度なの?

A10:恒星のまわりをまわっていない固体の自由浮遊惑星の表面は、非常に低温と考えられてます。しかし、惑星自身の地熱の効果により、氷の表面の内側に液体の海がある可能性も示唆されてます。

Q11:「自由浮遊惑星」は「惑星」と呼べるのか?(惑星の定義は 「恒星の周りを回っていること」だと思っていました)

原始惑星系円盤以外で、惑星サイズの天体が形成されることはあるのか?

A11:(これら2つの質問に一緒に回答します。)

褐色矮星より軽い天体で、恒星のまわりをまわってないものは、自由浮遊惑星と呼ばれてますが、恒星と同様に作られた可能性もあり、準褐色矮星と呼ぶべきだという意見もあります。一方、原始惑星系円盤内でつくられた惑星が、巨大惑星に跳ね飛ばされて、自由浮遊惑星となることも頻繁にあると考えられており、どちらの起源か判断するのが難しいので、どのような名前にするべきかは明らかではありません。今後の課題でしょう。

東北大学理学萩友会同窓会イベント「コネクト・リガク」(オンライン開催)報告

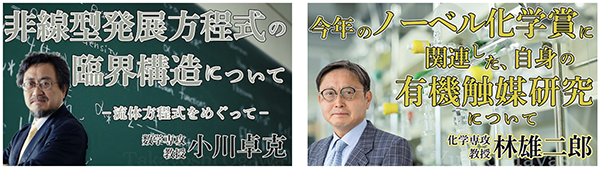

令和3年11月13日(土)に東北大学理学萩友会同窓会イベント「コネクト・リガク」~これからの時代を見据えた新しい校友のかたち~を開催いたしました。

このイベントは、東北大学理学萩友会として開催する初の同窓会イベントであり、理学部・理学研究科で学んだ全ての卒業生と、現役の学生・教職員・名誉教授の皆様に交流の場を提供することで、親睦・交流を深めていただきたいという思いから新たに企画したものです。

新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつつ、国内外に点在する卒業生の皆様を繋ぐ方法として、オンライン方式による開催となりました。

当日は、10:00~16:00までをイベントの開催時間として設定し、YouTubeによる限定公開動画(主催者挨拶、最新研究の紹介、バーチャルキャンパスツアーなど)を視聴いただくとともに、学年、学科、専攻、研究室、その他の団体で自由に開設した「交流の場」(ZOOMによるオンラインミーティング)によるリアルタイムの交流会へ参加いただくなど、初の開催とは思えないほどの盛り上がりを見せ、事前に申し込まれた約600名の方に楽しんでいただくことができました。

ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

(参考)理学萩友会イベントページ:https://www.sci.tohoku.ac.jp/rigaku-alumni/event.html

プログラム(コンテンツ)

【収録動画(当日限定公開)】

■ 主催者挨拶

■ 最新研究の紹介

■ 最新研究の紹介

各専攻・学科を代表する最新研究を講演動画の形式でご紹介。

学会の受賞講演や発表講演レベルの内容で、今回のイベントのために用意した特別な動画を10本公開。

■ 動画映像集

■ 動画映像集

現在の理学部・理学研究科の様子をバーチャルキャンパスツアーとしてご覧いただくとともに、昔懐かしい風景や思い出話をお届け。その他、理学部・理学研究科が作成した関連動画をまとめてご紹介。

【ZOOMによるリアルタイム参加】

■ 交流会(交流の場)

団体会員(各学科・教室系同窓会)と個人会員(現役の教職員、研究室の卒業生等)から応募いただき、計18の交流の場が開設。

【イベントページへの掲載】

■ 参加者からのメッセージ

東北大学理学萩友会メッセージポストとして、参加者の皆様から寄せられたご意見、メッセージ等を掲載。

12月4日(土)第8回 数学の魅力2021

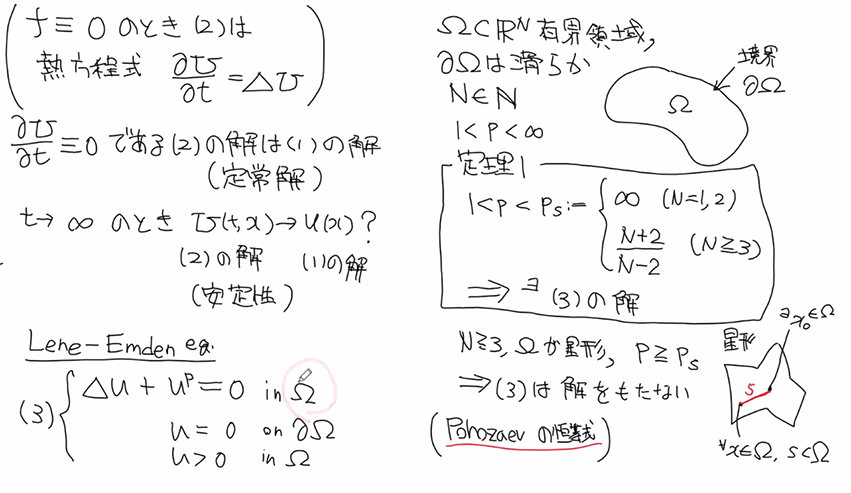

12月4日(土)に学部生向けの講演会・第8回「数学の魅力」が開催されました.このイベントは学部生が最先端の数学の一端に触れ,また大学院進学などについて考える参考となることを目的に毎年実施されているもので,専攻の教員3名がご自身の研究分野とも関連する導入的話題について50分程度の講演を行います.また3つの講演の後には座談会の時間を設けてあります.

新型コロナの影響もあり,Zoomによるオンライン開催で行われました.参加者は20名ほどで,終了後も残って質問をする参加者もいて,熱のこもった講演会になりました.今年度は,田中敏先生,横田巧先生,花村昌樹先生にご自身の研究分野と関連する話題について講演していただきました.いずれの先生方もとても熱心に数学の面白さやご自身の興味について語られ,数学の魅力が存分に伝わった様子でした.

座談会では,参加者からの質問(自分の専門分野をどのようにして決めたのか?学部生の頃から数学に明け暮れていたのか?など)に先生方が個性豊かにご自身の経験や考え方を話され,普段は聞けないような先生方の話にとても盛り上がりました.

理学部が「東進TV」の取材を受けました。

11月18日、19日、高校生を対象とした東北大学理学部の紹介動画作成のため、東進ハイスクール「東進TV ぶらり大学探訪」から、寺田眞浩学部長、天文学専攻の秋山正幸教授、田中雅臣准教授、土本菜々恵さん(修士課程2年)、ニュートリノ科学研究センターの渡辺寛子助教、KamLANDの古賀真之准教授が取材を受けました。動画内では、東北大理学部から日々発信される研究、そして教育や研究を通して得る力についてお伝えしています。

【東北大学理学部】金・プラチナ・元素の誕生を明らかに!ニュートリノ・キロノバ・二重ベータを解き明かす!宇宙の真理に迫る研究の特徴と魅力

取材時の様子:寺田眞浩研究科長

取材時の様子:古賀真之准教授(KamLAND坑内にて)

東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2021(オンライン開催)報告

令和3年9月11日(土)に東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2021を開催いたしました。

この「保護者交流会」は、東北大学理学部・理学研究科、青葉理学振興会、東北大学理学萩友会の共催事業で、保護者の皆様との交流・親睦を深めることを目的として例年開催しております。

本来であれば、保護者の皆様を理学部・理学研究科が所在する青葉山キャンパスへお招きし、教育・研究の取組紹介や記念講演、教員や学生との交流会などを行う予定としておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、昨年に引き続きオンラインでの開催となりました。

当日は、第1部としてYouTube(動画配信サイト)による限定配信を行いました。寺田理学部長・理学研究科長及び花輪青葉理学振興会理事長による主催者挨拶から始まり、その後、講演として、現役の学部学生・大学院学生、本学出身の教員による理学部・理学研究科のキャンパスライフのご紹介や、就職支援の取り組みなどについてご説明いたしました。

第2部のオンライン交流会では、Zoom(Web会議ツール)を利用し、事前にお寄せいただいたご質問への回答と、当日のチャット欄に投稿いただいたご質問に対する受け答えなどをその場で行いました。短い時間ではございましたが、直接の交流を行えたことは大変貴重な経験となりました。

全体としては昨年を上回る約200名の方に申込みをいただき、盛会のうちに終了することができました。

ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

※ 当日の配信動画(第1部)は、理学部・理学研究科YouTube公式チャンネルで公開しております。

プログラム

第1部 【YouTubeによる限定配信】13:00-14:15

≪1.主催者挨拶≫

■ 理学部・理学研究科の取組紹介

寺田眞浩 理学部長・理学研究科長

■ 青葉理学振興会について

花輪公雄 青葉理学振興会理事長

≪2.講演≫

■ 講演1:理学部・理学研究科のキャンパスライフ

学部学生:河野理夏子(物理学科・3年)

大学院学生:吉澤研介(博士課程後期3年)

現役教員:小野 淳 助教(物理学専攻・物性理論研究室)

※本学部・研究科卒業生

■ 講演2:キャリア支援の取り組み

西村君平 特任講師(理学教育研究支援センター キャリア支援室)

第2部【Zoomによるオンライン参加】13:20-15:30

≪3.オンライン交流会≫

グループ① 授業・進学に関すること

グループ② 就職・経済支援に関すること

グループ③ 学生生活全般に関すること

7月28日-29日 東北大学理学部オープンキャンパス2021 オンラインイベント「模擬講義」配信

東京都、沖縄県への「緊急事態宣言」の発令(延長含む)及び千葉、埼玉、神奈川、大阪の4府県への「まん延防止等重点措置」の期間延長並びに宮城県の「リバウンド防止徹底期間」の延長が発表され開催を予定しておりました「東北大学対面オープンキャンパス」は延期となりました。7月28日・29日はオンラインオープンキャンパスのイベントとして「模擬講義」を配信いたしました。本学部では、自然科学全般にわたる活発な教育研究活動が行われています。先生たちが普段行っている大学の講義や、研究の最前線などをわかりやすく解説しました。

当日の配信内容の詳細はこちらからご覧ください。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025