物理学専攻 新博士修士講演会・祝賀会が開催されました

2020年2月17日(月)、理学研究科にて物理学専攻 新博士修士講演会・祝賀会が開催されました。

まずはじめに、新博士の4名による新博士講演会が開かれました。異なる分野の聴講者にも解りやすく発表され、その後の質疑応答では、聴講者から活発な質問が相次ぎました。

その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、中村哲物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されます。今年度は、博士3名、修士4名が選ばれました。また、1名が総長賞候補者として推薦されました。

授賞式終了後は、合同B棟2Fエントランスホールにて祝賀会が開かれました。祝宴では、それぞれ仲間達、先生方と思い出や今後について語り合い、食事をしながら歓談しました。

【広報サポーターレポート】1月25日 (土) ぶらりがく『切っても切っても!? -再生する力が強い生き物について学ぼう-』

私たちヒトは手足や臓器を一度失ってしまうと元通りにすることはできませんが、世の中には失った体を元通りにできてしまう生物が存在します。今回のぶらりがく「切っても切っても!? -再生する力が強い生き物について学ぼう-」では、講師の牧野能士先生、サポーターのツァオさん、リュウさんと、講義と実験を交えながらそのような生物について理解を深めました。

講義パートでは、再生とその進化について学びました。再生とは、傷ついた体の一部(全体)が元にもどる現象のことです。どの程度まで元通りにできるのかは生物種によって異なります。今回のぶらりがくで用いたプラナリアとネマトステラは再生する力がとても高く、驚くべきことに全身を再生することができます。こうした強い再生の力を持っているのはより祖先的な生物であり、進化の過程でこの力が弱まった生物が出現したと考えられています。また、最近の牧野先生たちの研究では、再生する力が強い生物には共通した再生遺伝子を持っていることが明らかにされてきました。

実験パートでは、実際にプラナリアとネマトステラを切断して、切断直後の様子、そして再生途中の様子を観察しました。これら2種の生物を初めて目にした人も多いはず。不思議な動きに戸惑った表情をした人もいましたが、皆興味津々でした。

とても小さな生き物なので、顕微鏡を使っても観察しました。実際に目で見ることで皆さん大きな感動を得られたようです。

再生に限らず、不思議な能力を持つ生き物はたくさんいます。今回のぶらりがくをきっかけに、色々な生き物に興味をもってもらえると大変嬉しいです。

2019年度 もしも君が杜の都で天文学者になったら

今年は、全国から12名の高校生が集まり、宇宙の謎に挑みました。もし天に参加した高校生は通称「もしチル」と呼ばれ、昨年度までで114名を輩出しています。最終日には、1週間かけて研究した成果をまとめ、一般市民の皆様に解りやすく伝える研究成果発表会を理学研究科青葉サイエンスホールで行いました。たくさんの方々のご来場、有難うございました。

発表は、次の通りです。

【チーム名】 Sagileo

「分子雲の進化:分子雲の全てのガスが星になるのか?」

【チーム名】 3時のおやつ

「ガスがないところでは星はうまれないのか?」

【チーム名】 SAYCHO-PASS

「銀河のゆがみと伴銀河の相関性」

日本学術振興会 令和元年度ひらめき☆ときめきサイエンス

〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI 採択事業

リンク

*「もしも君が杜の都で天文学者になったら」ウェブサイト

写真:もし天SLA 佐藤凛(山形大学 理学部理学科 物理学コース 2年)

1月9日(木)「中西香爾先生の研究と思い出:重要な生理活性 天然物の発見と生理機能の解明研究および スペクトル構造解析法の先駆的開発」

1月9日(木)理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、一般雑誌会講演会 中西香爾先生追悼講演が開催されました。講師は、本学名誉教授の原田宣之先生です。「中西香爾先生の研究と思い出:重要な生理活性 天然物の発見と生理機能の解明研究および スペクトル構造解析法の先駆的開発」と題し、天然物有機化学と生物有機化学研究の世界的第一人者であった中西香爾コロンビア大学名誉教授の業績と、中西先生の右腕となり共にご活躍された原田先生しか知り得ない、中西先生のお人柄をお話しされました。

【広報サポーターレポート】12月14日 (土) ぶらりがく for you『原子・分子が動いていく化学』

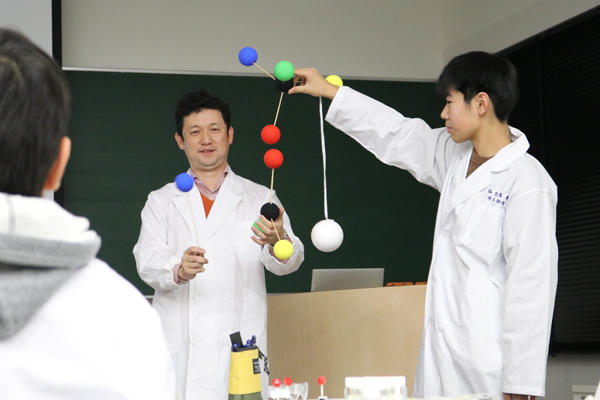

今回のぶらりがくfor you は仙台高等専門学校(仙台高専)ジュニアドクター育成塾の科学に強い関心を持つ小・中学生の皆さんに参加して頂き、理学部の紹介と、化学で扱う物質を構成する分子について、コンピュータでの計算実習、体験を含む講義を通して学びました。

初めに理学研究科長の寺田 眞浩教授から、授賞式と理学部の紹介をして頂きました。

「自然の謎を解くことで新たな知の創造を行う」という、自然科学の基礎を扱う理学部の特徴、及び、光から電気エネルギーを取り出すという新たな「知」から、従来の燃料を燃やすだけでなく太陽光からも電気エネルギーを得る、というように、「新たな知を見出すことにより、人類の根本的な考えを変える」という理学部の役割について説明して頂きました。

また、学校の先生または研究者になるしかない、という一昔前の理学部のイメージ?とは異なり、自然の謎を解く過程のような、明確な答えのない問題に対して答えを出すためのプロセスが社会で要求されており、このプロセスに取り組む理学部の卒業生が社会の様々な場面で活躍している、ということを説明して頂きました。

その後、計算分子研究室の森田 明弘教授による、コンピュータでの分子構造の計算の講義と実習を通して、物質を構成する非常に小さい原子、分子コンピュータでの計算による理解を体験しました。物質の持つ様々な性質は、原子を構成する電子の動き(電子の状態)を表す量子力学のシュレディンガー方程式により記述されますが、これを解くことは複雑すぎて難しいとされてきました。しかし、年々進歩する現在のコンピュータの能力の向上により、現在では分子の性質も計算することが可能となり、物質の性質や化学反応についても原子・分子単位で正確に計算して捉えることが可能となってきています。

今回は水(H2O)分子の折れ線型の構造と、二酸化炭素(CO2)分子の直線型の構造が、ランダムにそれぞれの原子をおいた初期構造から計算を行い、折れ線型のH2O、直線型のCO2が得られることを確かめました。また、計算の過程を見ることで、ランダムに置かれた原子がより正しい構造に近づいていくにつれて、H2Oでは折れ線型、CO2では直線型に近づいていく様子を確かめました。加えて、それぞれの分子の計算の結果から分子の振動の様子も調べることで、CO2の温室効果の原因となるCO2分子の変角振動などの分子の振動の様子についても見てみました。

続いて、反応有機化学研究室の中村 達先生による有機分子の構造と性質、及び有機化合物の合成における触媒開発についての体験と講義が行われました。有機化合物を構成する炭素原子(C)の4本の結合への4種類のものの配置の仕方は2通りあり、炭素原子(C)に4種類の異なるものが結合した分子は、互いに鏡写しの関係にある2通りの分子ができる、キラルな分子となることを、分子模型から体験しました。キラルな分子の鏡写しの2種類の分子の性質が異なることを、キラルな分子である(+)-リモネン(オレンジの匂い)と(-)-リモネン(レモンの匂い)の違いから体験しました。

薬の成分のキラルな有機分子の2種類のもののうち、片方は目的とする効果が得られるものであるのに対し、もう一方は効果がない、あるいは副作用をもたらすものである場合があり、有機分子の合成において、キラルなものから一方の構造のものだけを選択的に作ることが要求されます。しかし、一方のものだけを分離することは、難しい場合があり、片方だけを効率的に作る手法が現在盛んに研究されています。

講義では、片方の構造だけを選択的に作り出す方法について、合成の過程に着目して、反応の助けとなる物質の触媒にキラルなものを用いて、片方を塞ぐような構造のものを作り出し、一方側からのみ反応を起こすことで、片方の構造のみが得られる、ということを模型を使って学びました。

今回のぶらりがくfor youでは、化学で扱う物質を構成する分子を題材に、分子の構造や化学反応の正確な理解から、キラルなものから必要な片方のものだけを取り出すような有用な物質合成の方法を考える、ということを通して、「知を見出し、人類の考えを根本的に変える」ことを目的にした理学部での取り組みを体験しました。難しい話も多かったですが、皆さん熱心に取り組み、しっかり学ばれていました。講義後の質問にも、皆さんが疑問を持ってしっかり学習されている様子が反映されており、ジュニアドクター育成塾の皆さんの科学への強い関心が感じられました。

12月7日(土)数学の魅力2019

12月7日(土)、数理科学記念館にて、学部生向け特別講座「数学の魅力」が開催されました。「数学の魅力」は、最先端数学の一端に触れることによって勉強する上での新たな動機を与えること、また、研究に対するそれぞれの先生方の姿勢、考え方、情熱を肌身で感じてもらい、同時に数学の躍動感を味わってもらうことを目的に企画されたものです。

今回は、本多 正平 教授、岡部 真也 准教授、山内 卓也 准教授がそれぞれの研究内容を紹介しながら「数学の魅力」をお話されました。また、座談会も行われ、これから研究室に配属される学部生が気になっていることや疑問点に先生方の過去の経験談も交えながら詳しく答える場面もみられました。

11月26日(火)留学フェア~理学部留学大図鑑~

2019年11月26日(火)、合同C棟2F多目的室にて「留学フェア~理学部留学大図鑑~」が開催されました。

このイベントは国際交流推進室とグローバルキャンパスサポーター(留学生課雇用の学生留学アドバイザー;GCS)が主催となり、交換留学の経験を活かしGCSとして活動中の大学院生を中心に、理学部生の海外派遣留学を支援するために今年初めて実施したものです。

第一部では、理学部で留学を経験した学生や教員によるプレゼンテーションセッションで、留学が研究にどう生きるか、留学が人生に与えた影響など留学の魅力を講演されました。また第二部では、各学科の留学経験者がそれぞれの経験をもとに個別相談会が行われました。個別相談では決められた時間で座席をローテーションし、より多くの情報を得ていただく工夫もされました。

11月24日(日)科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

2019年11月24日(日)、石巻市の遊学館にて「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」が開催されました。このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、理学研究科からは「広報サポーター」と「天文学専攻」の2団体が参加させて頂きました。今回は12団体が参加し、4団体によるサイエンスショーも行われました。会場は市街地からは少し離れた場所となりますが1日を通してたくさんのご来場者がありました。来場者数(延べ人数)は約2,692名でした。また次回をおたのしみに!

【広報サポーター「モアモアしおりを作ろう!】

同じパターン模様を少しずらして配置するときに浮かび上がる特徴的な干渉縞「モアレ」は、橋やトンネルなどのたわみなど様々な「ずれ」を感知する技術に応用があり、近年特に注目を集めています。このブースでは、モアレ干渉縞(かんしょうじま)を利用した世界に一つだけのマイしおりをつくりました。

【天文学専攻「アンドロメダファイト~宇宙に触れるカードバトル~」】

今回は地球物理学科地球物理学コース、物理学科天文学コースの学生も参加です。

様々な天体の姿やそれらの進化について学べる、オリジナルのカードゲーム「アンドロメダファイト」。ゲーム中は「アンドロメダ〜 ファイッ(ト)!」の掛け声が飛び交い、楽しみながら天文を学びました。

11月2日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2019 第3回 ついに「見えた」重力波天体

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、コラボレーション企画として年間全4回の公開サイエンス講座を行います。

2019年度第3回目のイベントとして「ついに「見えた」重力波天体」が、11月2日に仙台市天文台加藤・小坂ホールで開催されました。会場には58名の方々にご来場いただきました。講師は本研究科の田中 雅臣 准教授(天文学専攻)です。2017年、重力波を放った天体の天文観測が史上初めて成し遂げられました。重力波を放った中性子星の合体現象は、宇宙の重元素を作り出す現象としても注目されています。講演では重力波天体と元素の起源に関する研究の最前線を紹介されました。また最後には会場で聴講していた学生に向けて「宇宙は「謎」と「未解決問題」だらけ。それを解き明かすのが「研究」の醍醐味です。」とのメッセージが送られました。

会場の様子

田中 雅臣 准教授(天文学専攻)

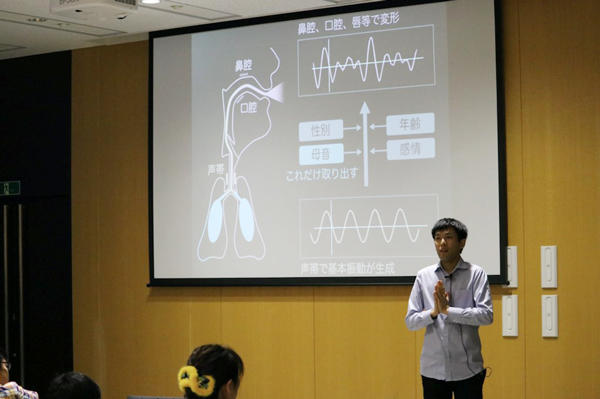

【広報サポーターレポート】10月20日 (日) ぶらりがく『声を可視化して分析しよう』

コンピュータに話しかけることで、必要な情報を検索できたり、パソコンに話しかけることで話しかけた内容を正確に文字化したり、話しかけることのできるAIが登場したりと、近年コンピュータの音声認識の精度は急速に高まっています。

コンピュータは人の話した内容をどのように読み取っているのでしょう?今回のぶらりがくは、サイクロトロンRIセンターの田中香津生先生による、声の波形の分析のワークショップです。今回のワークショップには幅広い年齢層の方に参加していただき、コンピュータを用いた声の波形の分析を体験していただきました。

コンピュータから発せられる音や、人の発する声などの私たちが普段耳にする音は空気の密度の変化による振動であり、振動の振幅が音の大きさ、周波数は音の高さを表しています。

音の振動の様子を観察しています。

声の振動の波形が人によって異なるため、人の発する声は一人一人違ったものとして認識されます。また、「あ」の声と「い」の声とで振動の波形が異なるため、「あ」の声と「い」の声をそれぞれ異なる声として私たちは認識しています。声の個人差や、内容による声の振動の波形の違いをコンピュータで確認することで実際に調べました。

コンピュータに向かって声を出して、声の波形を調べています。

声の波形が個人や話す内容によって異なるのは、声帯で生じた基本振動が一人一人異なる口腔や鼻腔で変えられ、また、異なる母音を話すときの、異なる口の形が振動の様子を変えるためです。

声の波形は一人一人異なったものであるのに、声に出した内容はどのように決定されているのでしょう?この問題を考えるために、声の波形の見方を、時間を軸に取ったグラフから、振動の周波数を軸に取ったグラフに変え、声のスペクトルとして声の波形を観察しました。

声の振動には話した内容により異なる周波数の振動が含まれています。例えば、「あ」の音には広い範囲の周波数の振動が含まれていますが、「い」の音は主に高い周波数の振動から成り立っています。このように、話した内容により、音を構成する周波数にはそれぞれ特徴が確認されます。

この声の振動を構成する周波数は発せられた声の内容により異なる、という性質を基に、周波数のスペクトルから話した2文字の母音の内容を当てる課題に取り組みました。「あ」「い」「う」「え」「お」のそれぞれの音を構成する周波数をコンピュータで調べ、得られたそれぞれの音の周波数のスペクトルから、課題のスペクトルで話されている内容を当てました。

周波数ごとのスペクトルを調べ、話した内容による違いを見ています。

人や音声を認識するコンピュータが話している内容を認識できるのは、この話されている内容による振動数の特徴を読み取っているためです。また、声をスペクトルに分解することで、声に出して話されている内容や、声を出している人の特徴、その人の居る環境を分析でき、この手法は犯罪捜査においても用いられています。

観測した波形を周波数ごとのスペクトルに分解する、という手法は、様々な放射線が混ざったものの観測において、どの核種がどのくらい放射線を出しているかの決定にも用いることができ、ここから、田中先生の研究に繋げることができる、というお話もありました。

今回のぶらりがくでは、声の振動の波形を時間に対するグラフで見るだけでなく、それを周波数ごと見てみることで話している内容の分析もできる、というように、ものの見方を変えることで、新たなものが見つかる、ということを体験していただきました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025