9月9日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2023年度 第1回 よってらっ星!見てらっ星!惑星冒険★秋まつり

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2023年度のコラボレーション企画として公開サイエンス講座を行います。

2023年度第1回目のイベントとして、9月9日(土)仙台市天文台にて、地球物理学専攻の学生が企画・運営をした「よってらっ星!見てらっ星!惑星冒険★秋まつり」を開催しました。ローバー操縦体験やラジオ工作、惑星の重さ比較など、11個のイベントブースを設置。全部をクイズラリー形式で回りながら惑星への理解を深めます。クイズ参加者には学生が制作した惑星カードをプレゼントしました。イベント参加者は延べ300名。たくさんのご来場ありがとうございました。

【学生レポート】理工系女子学生研究インターンプログラム

本プログラムは理工系を専攻する女子学生10名が、ライス大学(テキサス州)またはリーハイ大学(ペンシルベニア州)の研究室に所属し約5週間研究活動を行いながら、アメリカの大学院の教育システムを学び現地の学生と交流を行うことを目的にしています。2月に参加した際には研究や海外大学院に関心がある、応用物理学、分子生物学、材料工学、機械工学、薬学などを専攻する学部2年〜4年生が全国から集まりました。渡航前の9月には、オンラインでの事前研修が2週間に渡って行われ日米の文化の違いや理系女子学生が直面する現状などについて英語でディスカッションを行いました。プログラムを通して多くの女性の博士課程学生や教授、企業での研究者などから話を聞くことができ、参加学生は将来設計を考える上で鍵となる情報や考え方を多く得られたと思います。

私はライス大学にてDr. Kirsten's Labという、火星地質学を研究する研究室に所属していました。NASAの火星探査機(ローバー)が捉えたデータを分析したり、火星に似た地球上の環境へのフィールド調査を行ったりしています。滞在中は同じ研究室に所属していた博士課程後期2年の学生がメンターとなってくれたので、彼女の研究を手伝うという形で研究活動をしていました。具体的には火星に似た環境と言われているアイスランドで回収したサンプルの分析を行い、地質学的な研究手法を学びました。東北大学で取り組んでいる研究内容とは全く異なるテーマ、手法をあえて選び、異なる視点やスキルを身につけられたことは意味深かったと思います。プログラム期間中、朝9時ごろにラボに行き夜6時ごろまで実験を行ったりセミナーや講義に参加したりと現地の学生生活を楽しむことができました。大学構内にある学生によって運営されたバーに夜立ち寄り、そこで知り合った学生とビール片手に会話を楽しんだ時間は忘れられません。

数ある大学主催のアクティビティーやイベントの中で特に印象的だったのは、ヒューストン自然科学博物館で行われた"A Night at the Museum"。ライス大学が博物館の化石展示エリア全てを貸し切り、様々な専攻の博士課程の学生と教授たちが立食を楽しみながら交流をするというイベントです。研究室や学部学科、立場の垣根を越えて知識や体験を共有し繋がりを広げる場となっており、魅力的だと感じました。渡米中は研究活動以外にも数々のアクティビティーに参加し、アメリカ文化を楽しむことができます。テキサス州の代名詞とも言えるRodeo(カウボーイが馬や牛に乗ってパフォーマンスを競う伝統スポーツ)やNBAを観戦したり、チャリティーマラソンイベントに参加したりと楽しみ方は豊富。NASAのJohnson Space Centerや世界最大級の化学メーカーDow Chemicalへの訪問も、プログラムの魅力の一つと言えます。

海外大学院を知り、研究とは何かを学ぶ機会になることは勿論、研究に関心のある理系女子学生同士で繋がることができることもとても価値があります。関連プログラムとして台湾からも5名の理系女子学生が研究留学に来ており、彼女たちとの絆を築けることも重要な点です。日本と比べると、アメリカでは女性の教授、大学院生の人数が圧倒的に多く半数以上が女性である研究室も少なくありません。多くの現地女子学生との交流を通して実際にアメリカ大学院の受験を決める参加者もいれば、日本での研究活動の良さに気づき国内での博士号取得を目指す参加者もいます。またアカデミアとしてではなく、国際的な企業で研究職として勤務することを新たな目標にする参加者もいました。分野も目指す将来像も異なるものの、共通した悩みを共有し切磋琢磨し合える仲間ができるプログラムは他に多くないと思われます。滞在中や事前プログラムの期間、教授たちや多くの大学院生が親切にサポートしてくださります。また渡航費、滞在中の食費や宿泊費、保険費などは全て主催者側によってカバーされ、精神的にも金銭的にも手厚く支援して頂けるプログラムになっています。

研究に対するイメージが掴めない人も、取り組みたいテーマが決まっている人も、海外での研究に関心がある方も是非挑戦して、多くの学びを得て頂けたらと願います。

【参考リンク】

・ プログラム詳細サイト

・ 東北大学グローバルラーニングセンター(学内選考の詳細)

・ Rice大学HPで紹介されたインタビュー記事

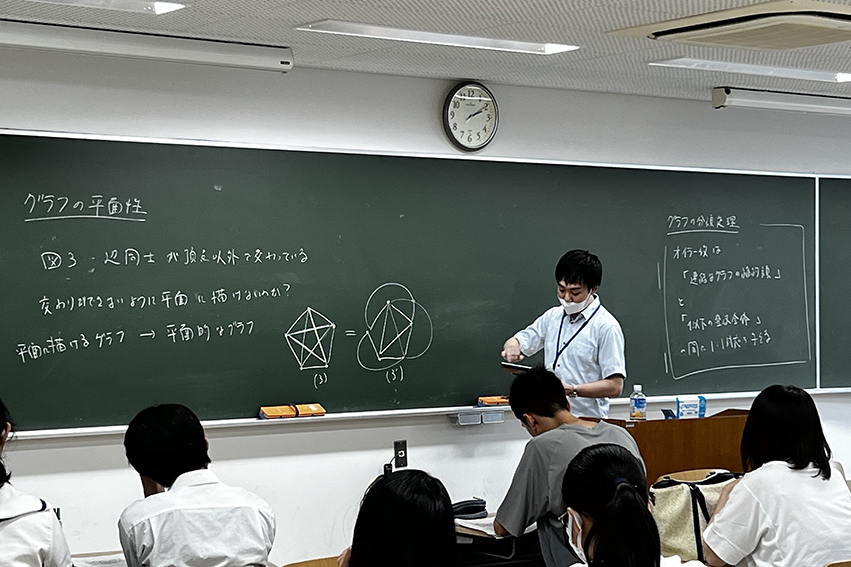

7月26日(火)、27日(水)理学部オープンキャンパス2023

7月26日(火)、27日(水)に東北大学オープンキャンパスが開催されました。2023年度は4年ぶりに来場制限を設けずに実施しました。猛暑の中、高校生、保護者の方々、高校の先生方、他、たくさんの方々にご来場いただきました。2日間の来場者数は6,349名でした。

オープンキャンパスは、高校生にとっては大学がどんな場所なのかを知るための貴重な機会です。理学部では、「理学って何だろう?」ということが体験できるようなイベントや展示が行われました。さらに、日々研究を行う教授などによる体験授業も行われ、実際に大学で行われている最先端の研究の話に皆、耳を傾けていました。

その他、理学部の入試やカリキュラムの説明会、進学相談会など実際に東北大学理学部への進学を希望する人に向けた催しも行われました。大学進学に向けて、より具体的なイメージができたのではないでしょうか。

オープンキャンパスで普段は踏み入れないようなことを学ぶことができ、「理学」の楽しさが伝わったはずです。また、東北大学理学部でお待ちしております!

オープンキャンパス特設サイト(https://www.sci.tohoku.ac.jp/oc/)のご紹介

特設サイトでしか見れない360度カメラで撮影した理学部バーチャルマップや、理学部総合説明動画、各学科・系の充実したコンテンツを体感いただけます。2023年度は、就職情報コンテンツを新設。卒業生は、理学部・理学研究科で何を学んだのか?理学部の強みとは!ぜひご覧ください。

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります

理薬食堂・理薬購買書籍店 リニューアルオープンしました

学生さんや職員の皆さんには長らくご不便をお掛けしておりましたが、7月3日、理薬食堂・理薬購買書籍店の改修が完了しました。座席数も増え、ゆったりとくつろげるソファ席、1人用のカウンター席なども設置しました。また、施設内も明るくなり、居心地の良い空間に生まれ変わりました。

東北大学広報活動キャラクター「研一」もお祝いに駆けつけて、グリーティングを行いました。ぜひ、皆さま、お越しください。

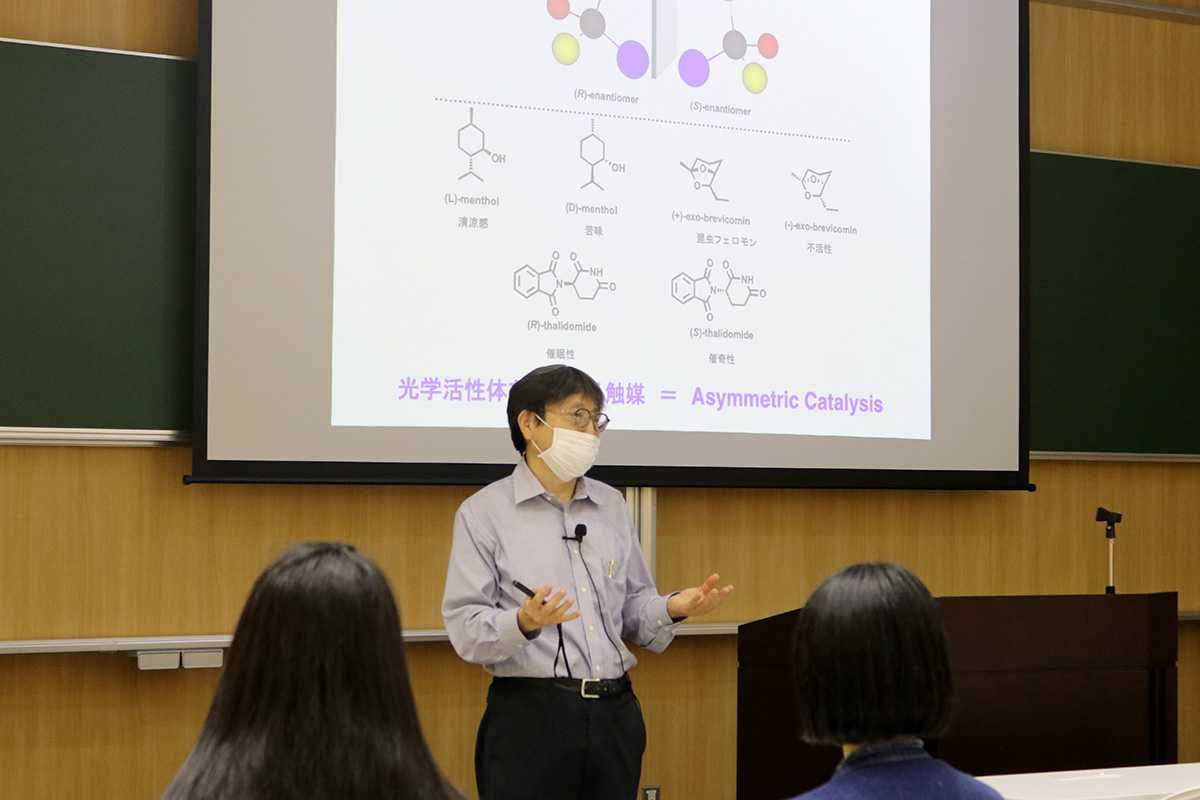

ぶらりがく「分子の世界への誘い−2021年度ノーベル科学賞の紹介とその関連研究−」を開催しました

6月24日(土)、ぶらりがく「分子の世界への誘い−2021年度ノーベル科学賞の紹介とその関連研究−」を対面にて開催しました。

「ぶらりがく」は、毎回異なるテーマで、普段見ることのできない研究室や、実験の現場を巡っています。

今回は、2021年にノーベル化学賞を受賞したリスト・ベンジャミン氏とマクミラン・デイヴィッド氏の「不斉有機触媒の開発」と有機触媒を用いた分子の世界の「もの作り」について化学専攻 林 雄二郎教授にご説明いただきました。講演の後、林教授の有機分析化学研究室見学を行いました。研究室見学では、参加者からまざまな質問が寄せられ、研究に対する関心の高さがうかがわれました。また、少し難しい内容だったが、有機触媒が社会に果たす役割を知ることができて良かった等の感想も多数寄せられました。22名の皆さまにご参加いただき深く感謝申し上げます。

[リンク] ぶらりがくWebサイト

東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2023(対面開催)報告

令和5年6月17日(土)、東北大学理学部・理学研究科、生命科学研究科保護者交流会2023(対面開催)を開催しました。「保護者交流会」は、保護者の皆さまとの交流・親睦を図ることを目的に、東北大学理学部・理学研究科、生命科学研究科、青葉理学振興会、東北大学理学萩友会の共催事業として開催しています。

都築理学部長・理学研究科長、彦坂生命科学研究科長、須藤青葉理学振興会理事長、寺田大学院理学研究科教授による主催者挨拶から始まり、その後、7月開館予定の厚生施設の見学、各専攻毎5グループに分かれて研究室を周るキャンパスツアー・懇談会を行いました。キャンパスツアー・懇談会では教員・学生がスタッフとして携わり、普段見ることのできない研究室、研究についての説明、保護者の皆さまからのご質問にその場でお答えさせていただきました。理学部・理学研究科、生命科学研究科の取り組み、そして新しい厚生施設や最先端研究の紹介、また、保護者の皆さまとの交流と、大変貴重な時間となりました。

全体としては昨年度より70名ほど多い192名の方にご参加いただき、盛会のうちに終了することができました。ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

プログラム

開会式 14:00-14:40

≪主催者挨拶≫

■ 理学部・理学研究科の紹介

都築 暢夫 理学部長・理学研究科長

■ 生命科学研究科の紹介

彦坂 幸毅 生命科学研究科長

■ 青葉理学振興会について

須藤 彰三 青葉理学振興会理事長

■ 大学院進学・就職の基礎知識の説明

寺田 眞浩 大学院理学研究科教授

厚生会館見学、キャンパスツアー・懇談会 14:40-16:30

■ 数学グループ (参加者:31名、引率教員:3名)

■ 物理系グループ (参加者:70名、引率教員・学生:11名)

■ 化学グループ (参加者:49名、引率教員・学生:16名)

■ 地学グループ (参加者:27名、引率教員・学生:5名)

■ 生物・生命グループ(参加者:15名、引率教員・学生:8名)

当日の見学施設:

北青葉山厚生会館食堂・ナレッジコリドー、数学資料室、川井ホール、サイリック棟加速器、光学実験室、濃度分析室、同位体分析室、有機物理化学研究室、無機固体化学研究室、理論化学研究室、巨大分子解析研究センター、有機化学第二研究室、地球科学研究棟装置見学、自然史標本館、生物学科研究室 など

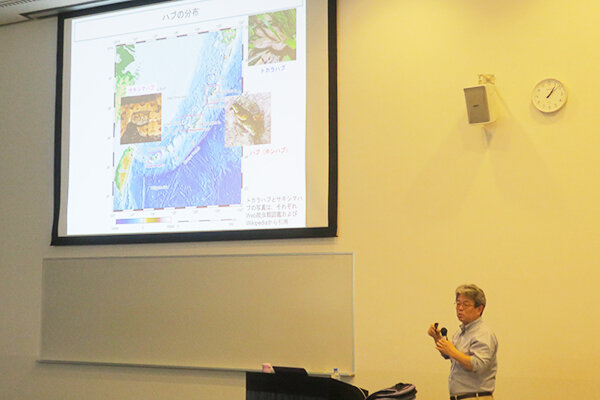

4月22日(土)仙台市天文台 アースデイ講演会 井龍康文先生「命をつないだ消えた島」

2023年4月22日(土)、仙台市天文台 加藤・小坂ホールにて、地学専攻教授 井龍康文先生のアースデイ講演会が開催されました。仙台市天文台では、2010年から毎年、ユネスコが定めた地球環境について考える日「アースデイ」にちなんだ講演会を行っており、今年で11回目となります(2011年は震災のため、2020、2021年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止)。

今回は「命をつないだ消えた島」と題し、講演されました。琉球列島に生息するハブの分布は、奄美大島、徳之島、沖縄本島およびそれらの周辺の島々に限られ、宮古島には生息していません。 しかし、宮古島の現世・後期更新世の地層からは、ハブの化石が発見されています。 海を渡る能力のない生物がどうやって宮古島に渡ってきたのか?今は存在しない陸地があったのか? この謎を琉球列島の形成過程から解き明かしました。参加者は14名、みなさんメモをとりながら熱心に聴講されました。アンケートでは「昔の沖縄の地層を知って面白かった」「地質の変動と生物の進化について興味深くお話を聞くことができた。楽しいひとときでした。」などの感想をいただきました。

井龍康文教授(地学専攻) *写真は仙台市天文台様提供

講演の様子 *写真は仙台市天文台様提供

3月25日 (土) ぶらりがく for ハイスクール をオンライン開催しました

2023年3月25日(土)、ぶらりがく for ハイスクールをオンラインにて開催しました。前年度に引き続き、今年度もZoomでの開催となりました。

今回は、物理から渡辺寛子助教による講義『ニュートリノは役に立つ? -地球内部熱量観測-』、地球物理から安中さやか教授による講義『海洋CO2吸収と地球温暖化 -北極海も主要なCO2吸収域-』、地学から武藤潤教授による講義『実験室で地震を診る』を行いました。講義中は、Zoomのチャットから積極的な質問が多く寄せられました。全国の多くの高校生にご参加いただき、盛況のうちに終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!

渡辺先生の講義の様子

安中先生の講義の様子

武藤先生の講義の様子

[リンク] ぶらりがくWebサイト

令和5年度理学部新入生オリエンテーションを実施しました

4月6日(木)~7日(金)、青葉山北キャンパス理学部にて2023年度理学部新入生オリエンテーションが対面で実施され、新入生、教員、引率学生が参加しました。

このオリエンテーションは、全学教育科目及び理学部カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。新入生の皆さんは少し緊張した様子でしたが、先輩方が和やかな雰囲気を作ってくれたおかげで、徐々に笑顔が見られるようになりました。これから東北大学理学部での生活を楽しんでください。

仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2022 第2回 ハワイの山から宇宙を観れば

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2022年度のコラボレーション企画として全2回の公開サイエンス講座を行います。

2022年度第2回目のイベントとして「ハワイの山から宇宙を観れば」を、3月5日に仙台市天文台加藤・小坂ホールにて開催し、56名の方々にご来場いただきました。講師は本研究科の秋山 正幸 教授(天文学専攻)です。宇宙の始まりの時代にある超巨大なブラックホールから太陽の近くの星をまわる惑星まで、様々な天体をハワイのマウナケアにあるすばる望遠鏡でとらえる様子を紹介しました。(宇宙を観る上で)宇宙に「最も」近い場所であるマウナケアのすばる望遠鏡。この望遠鏡で観測するメリットを伝えながら、観測器で捉えたデータの紹介など内容は多岐に渡りました。会場にはVRゴーグルを使用しすばる望遠鏡を体感するコーナーも設置されました。

アンケートでは「すばる望遠鏡がハワイの山にある理由がわかってよかったです。(小学生)」「TMTプロジェクトの事を知ることができて良かったと思います。宇宙がもっと身近なものになればいいなと思っているので、是非このような機会をまた作って欲しいです。」などの感想をいただきました。たくさんのご来場、ありがとうございました。

秋山 正幸 教授(天文学専攻) *写真は仙台市天文台様提供

会場の様子

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025