11月18日(日)科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

【広報サポーター「じょうずに鳴るかな?ストロー笛」】

プラスチックストローの先っぽをハサミで細く切り息を吹き込むと笛になります。パンチで穴を開けて、いろいろな音を出し音階を作ってみたり。長く繋げてみたり。たくさんのアレンジ作品が出来ました。

【天文学専攻「アンドロメダファイト~宇宙に触れるカードバトル~」】

様々な天体の姿やそれらの進化について学べる、オリジナルのカードゲーム「アンドロメダファイト」。ゲーム中は「アンドロメダ〜 ファイッ(ト)!」の掛け声が飛び交い、楽しみながら天文を学びました。

10月13日(土)サイエンスリンク in 山形

2018年10月13日(土)、山形大学体育館にて「サイエンスリンク in 山形」が山形大学SCITAセンターが主催となり、開催されました。今回は8団体が参加し、ワークショップとサイエンスショーが行われました。東北大学からは、広報サポーターが参加しました。たくさんのご来場者があり、どのブースも盛況でした。子どもたちや地域のみなさんに科学のおもしろさをお伝えできたと思います。

【広報サポーター「ストロー笛」】

プラスチックストローの先っぽをハサミで細く切り息を吹き込むと笛になります。パンチで穴を開けて、いろいろな音を出し音階を作ってみたり。長く繋げてみたり。たくさんのアレンジ作品が出来ました。

11月11日(日)ナノチューブの世界的権威 飯島澄夫先生 講演会

2018年11月11日(日)に東北大学片平さくらホールにて、ナノチューブの世界的権威 飯島澄男先生 講演会「私の研究遍歴とカーボンナノチューブの発見」が開催されました。

多数の受賞歴をお持ちで、ノーベル化学賞・物理学賞の受賞候補者とも目される飯島先生の講演を伺える貴重な機会となりました。

9月21日(金)東北大学サイエンスカフェ「数学はお医者さんになれるか?~がんのある治療法と数学の関わり~」

日本人の二人から三人に一人はがんになると言われるほど、がんは私たちにとって厄介な病気の一つです。今回の講演では前立腺がんのある治療法に関する数学的取り組みの一端を紹介しました。「何の役に立つの?」と言われがちな数学ですが、皆さんが知らない数学の一面を体験してもらえたと思います。

参加者からは「少々難しかったが、数式のかみくだいた説明で十分理解できた。」「数学の先生がお医者さんのような視点で、数学だけでなく様々な面から研究していることに希望のようなものを感じ嬉しく思いました。」などの感想をいただきました。

Monday, Oct 1 Orientation for international students

Unlike the previous years, this year, the orientation was held separately from the admission procedure, which was conducted on Friday, September 28. This arrangement was for the later arrival of most of the new students, who were allowed to move-in to the newly opened dormitory, UH Aobayama, on or after September 27.

The orientation started with a welcome speech by the dean, Professor Masahiro TERADA. Since there is no entrance ceremony for students enrolling in October, this speech is intended to make the students feel that this is day one of their fresh start as a member of the Graduate School of Science. Students, who have been really busy with procedures after procedures since arrival, listened intently to the speech and were reviewing what had motivated them, and what they want to achieve while staying here. After that, information on academic matters, daily life, disaster prevention etc., was explained while showing slides and videos.

Before a short beak, participants introduced themselves, covering their nicknames & hobbies. Some nicknames/ hobbies, quite different from their first impression, surprised others and brought smiles to their faces.

We do hope that this orientation will be of help to their life in Sendai. (The slides for the orientation and the relevant links are available at the website of DiRECT)

10月1日(月)新入留学生(大学院生)オリエンテーション

国際交流推進室(DiRECT)では10月1日(月)、理学合同C棟多目的室にて、10月入学の新入留学生(大学院生)向けオリエンテーションを実施しました。参加者は大学院英語プログラム「先端理学国際コース(International Graduate Program for Advanced Science: IGPAS) 」の入学者をはじめ、今年から受入が始まったJICA防災留学プログラムの入学者や研究生など、14ヵ国23名の方々です。

午前に入学手続き、午後にオリエンテーションを行っていた例年と異なり、今回は9月末に入学手続きを実施、オリエンテーションは翌週の月曜に行いました。 入学者の多くが入居したUH青葉山に9月27日以降にしか入寮できず、渡日が全体に遅くなったためです。

オリエンテーションは寺田眞浩研究科長による歓迎の挨拶でスタートしました。10月入学者は入学式に出席する機会がないので、これから本研究科の学生として研究生活が始まることを実感してもらうべく設けたものです。渡日から入寮,区役所や銀行、大学で数々の「手続」に追われる中、研究科長の言葉に聞き入る留学生たちはそれぞれに東北大学への入学を決めた自分を振り返り、研究に期する思いを再確認しているようでした。その後、スライドやビデオを見ながら単位や履修登録、進学などの教務関連情報や、保険・年金・在留・防災などの生活情報を確認しました。

休憩前の自己紹介ではニックネームや趣味をアピールしてもらいました。スポーツ好きの人、漫画やアニメが好きな人、最初の印象と違う愛称や趣味に、場がざわついたり和んだりする場面もありました。

仙台での今後の生活に、このオリエンテーションが少しでも役立つよう願うばかりです。

(当日のスライドや関連リンクをDiRECTのウェブサイトに掲載しています。併せてご参照ください。)

10月1日 (月)環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われました。

環境・地球科学国際共同大学院は、2016年秋からスタートしたプログラムで、『地球を丸ごと理解する』意欲と能力を持った人材を育成します。ドイツのバイロイト大学やハワイ大学など環境・地球科学分野で世界をリードしている欧米の大学、大学院学生の研究を指導している研究機関と連携しながら、リーダーシップを持つ国際性豊かな研究者の育成を目指します。

□環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

【広報サポーターレポート】9月22日 (土) ぶらりがく『ホタテガイの体の中をのぞいてみよう』

今回のぶらりがくは、「ホタテガイの体の中をのぞいてみよう」と題して開催され、25組61名の方々に参加していただきました。ぶらりが くでは珍しく、生き物を使った解剖の講義でした。講師は東北大学浅虫海洋生物学教育研究センターの経塚啓一郎先生。受精機構についての研究をされています。この浅虫の研究施設は陸奥湾に面した青森県青森市にあり、海洋生物の研究には絶好の場所です。今回の材料のホタテガイは陸奥湾をはじめ北海道や三陸沖などで生産されており、お寿司など食用としても知られている貝です。皆さんも時々目にする機会があるのではないでしょうか。おそらく、こ のような姿で。

この貝柱は大きく独特な食感でとても美味しく、食べたことがある人も多いはず。でも、ホタテガイの体の中にどんな構造があるかなどを注目して みたことはほとんどないのではないでしょうか。今回は、生きたホタテガイを実際に一から解剖し、様々な構造を観察していきました。自分たちで解剖をする前に、まずは経塚先生にホタテガイについてのお話と解剖の演示をしていただきました。

ホタテガイは二枚貝であり、外套膜(がいとうまく)を持つという特徴がある軟体動物の仲間です。貝殻は、この外套膜(がいとうまく)か ら分泌される炭酸カルシウムという成分で形成されています。そして、このホタテガイの貝殻は白色側と茶色側があります。実は、ホタテガイにとっては茶色側が左の方向なのです。これには、参加者一同思わず声をあげるほど驚いていました。いったい、どのように左右が決められて いるでしょうか。一般的に、頭尾軸・前後軸・左右軸の3つの軸が存在しており、このうち頭尾軸と前後軸が決まると左右を決めることができます。驚きを見せた皆さんも、経塚先生の説明に納得した様子でした。さらに、ホタテガイの食べ物や移動方法、天敵についてなど経塚先生のお話は続きます。こうしたホタテガイの特徴を一通り学び、いよいよ解剖開始です。

それぞれに配布された解剖図を確認しながら、自分の目で様々な構造を調べていきます。皆さん丁寧にはさみやピンセットを駆使して、心臓 やエラなどを探しだしていました。中には、「エラカザリ」と呼ばれる寄生虫や「桿晶体(かんしょうたい)」という消化酵素の結晶を見つけ出していた人も。解剖中にはたくさんの質問があがり、経塚先生は会場中を動き回りながら答えてくれました。さらに、ホタテガイのエラや目を顕微鏡で観察もしました。拡大してみると、肉眼では見えなかった目のレンズやエラの繊毛(せんもう)が見えてきます。顕微鏡でみた世界に、皆が感動していました。

今回はホタテガイの体の中を観察していきましたが、意外にも私たち人間と共通した部分があることに気がついたのではないでしょうか。このぶらりがくにとどまらず、日常生活で身近な生き物を改めて観察してみると、新たな発見ができるかもしれませんね。

平成30年9月学位記交付式が行われました

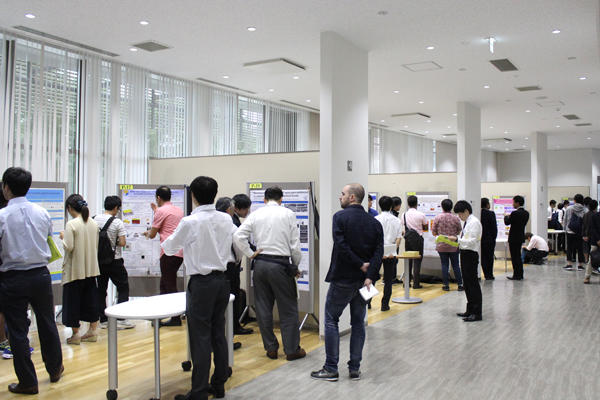

9月11日~13日 第55回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン 総合シンポジウム

2018年9月11日(火)~13日(木)に東北大学理学研究科青葉サイエンスホールにて、「第55回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン 総合シンポジウム」が開催されています。このシンポジウムは、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会の主催で、日本化学会・東北大学理学研究科が共催・後援しています。今回のシンポジウムの幹事は、理学研究科物理学専攻の齋藤理一郎教授です。参加者は国内外から約250名で、国内企業も出展しています。この分野では、国内開催における最大規模の国際シンポジウムとなっています。

幹事の齋藤理一郎先生(左)と飯島澄男先生(右:名古屋大学特別招聘教授、名城大学終身教授)。飯島先生は東北大学大学院理学研究科のご出身です。

幹事の齋藤理一郎先生(左)と飯島澄男先生(右:名古屋大学特別招聘教授、名城大学終身教授)。飯島先生は東北大学大学院理学研究科のご出身です。広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました