東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2021(オンライン開催)報告

令和3年9月11日(土)に東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2021を開催いたしました。

この「保護者交流会」は、東北大学理学部・理学研究科、青葉理学振興会、東北大学理学萩友会の共催事業で、保護者の皆様との交流・親睦を深めることを目的として例年開催しております。

本来であれば、保護者の皆様を理学部・理学研究科が所在する青葉山キャンパスへお招きし、教育・研究の取組紹介や記念講演、教員や学生との交流会などを行う予定としておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、昨年に引き続きオンラインでの開催となりました。

当日は、第1部としてYouTube(動画配信サイト)による限定配信を行いました。寺田理学部長・理学研究科長及び花輪青葉理学振興会理事長による主催者挨拶から始まり、その後、講演として、現役の学部学生・大学院学生、本学出身の教員による理学部・理学研究科のキャンパスライフのご紹介や、就職支援の取り組みなどについてご説明いたしました。

第2部のオンライン交流会では、Zoom(Web会議ツール)を利用し、事前にお寄せいただいたご質問への回答と、当日のチャット欄に投稿いただいたご質問に対する受け答えなどをその場で行いました。短い時間ではございましたが、直接の交流を行えたことは大変貴重な経験となりました。

全体としては昨年を上回る約200名の方に申込みをいただき、盛会のうちに終了することができました。

ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

※ 当日の配信動画(第1部)は、理学部・理学研究科YouTube公式チャンネルで公開しております。

プログラム

第1部 【YouTubeによる限定配信】13:00-14:15

≪1.主催者挨拶≫

■ 理学部・理学研究科の取組紹介

寺田眞浩 理学部長・理学研究科長

■ 青葉理学振興会について

花輪公雄 青葉理学振興会理事長

≪2.講演≫

■ 講演1:理学部・理学研究科のキャンパスライフ

学部学生:河野理夏子(物理学科・3年)

大学院学生:吉澤研介(博士課程後期3年)

現役教員:小野 淳 助教(物理学専攻・物性理論研究室)

※本学部・研究科卒業生

■ 講演2:キャリア支援の取り組み

西村君平 特任講師(理学教育研究支援センター キャリア支援室)

第2部【Zoomによるオンライン参加】13:20-15:30

≪3.オンライン交流会≫

グループ① 授業・進学に関すること

グループ② 就職・経済支援に関すること

グループ③ 学生生活全般に関すること

7月28日-29日 東北大学理学部オープンキャンパス2021 オンラインイベント「模擬講義」配信

東京都、沖縄県への「緊急事態宣言」の発令(延長含む)及び千葉、埼玉、神奈川、大阪の4府県への「まん延防止等重点措置」の期間延長並びに宮城県の「リバウンド防止徹底期間」の延長が発表され開催を予定しておりました「東北大学対面オープンキャンパス」は延期となりました。7月28日・29日はオンラインオープンキャンパスのイベントとして「模擬講義」を配信いたしました。本学部では、自然科学全般にわたる活発な教育研究活動が行われています。先生たちが普段行っている大学の講義や、研究の最前線などをわかりやすく解説しました。

当日の配信内容の詳細はこちらからご覧ください。

7月10日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2021 第1回 スペースゼミ~研究者と一緒に宇宙を調べよう!~

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2021年度のコラボレーション企画として全2回の公開サイエンス講座を行います。

2021年度第1回目のイベントとして、7月10日(土)仙台市天文台にて、地球物理学専攻の学生が企画・運営をした「スペースゼミ~研究者と一緒に宇宙を調べよう!~」を開催しました。スペースゼミとは、普段疑問に思っている宇宙のことを研究者と一緒に考え、仙台市天文台で調べてまとめる講座です。班毎に研究者や大学院生、天文台スタッフなどが参加し、参加者の疑問を書籍や天文台展示コーナーなどで一緒に調べ、議論し、ワークシートにまとめました。

講座参加者は33名。たくさんのご来場有難うございました。

謝辞:

当日、講師として、吉田誠先生(JAXA角田宇宙センター)、田中雅臣先生(天文学専攻准教授)、松岡萌先生(JAXAはやぶさ2研究開発員、オンライン参加)に参加いただきました。また、戸梶歩さん(JAXA MMX広報)にはMMXの模型展示とお土産用ステッカーを、中村智樹先生(地学専攻教授)には隕石展示にて多大なるご協力いただきました。ありがとうございました。

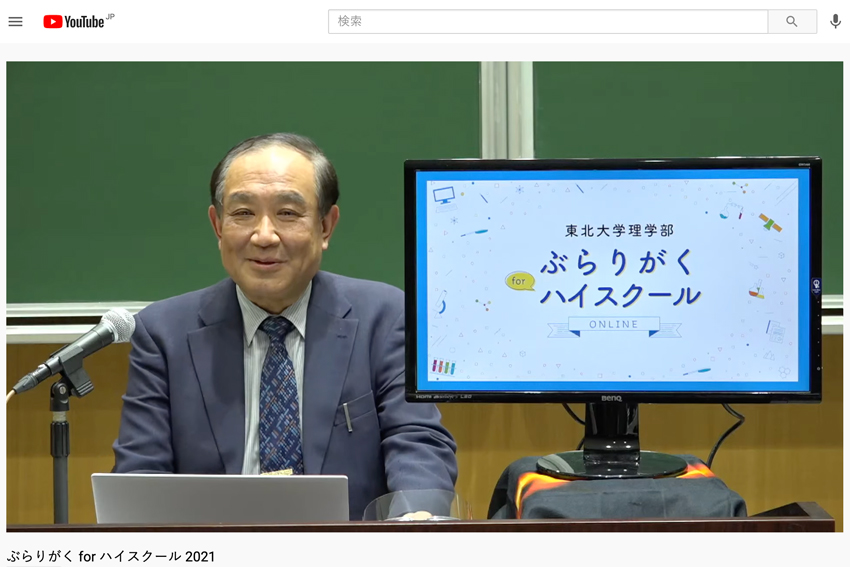

3月27日 (土) ぶらりがく for ハイスクール をオンライン開催しました

2021年3月27日(土)、ぶらりがく for ハイスクールのライブ配信を行いました。例年、8月に理学部キャンパス内で開催していましたが、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から協議を重ね、3月にYouTubeからのオンライン形式で開催しました。

今回は、物理学から中村哲教授による講義『粒子加速器を駆使する現在の「錬金術師たち」が探る極微の世界』、化学から美齊津文典教授による講義『目に見えない分子やクラスター粒子の形はどうすればわかる?』、地球物理学から三浦哲教授による講義『火山噴火の兆候を宇宙技術でとらえる』を行いました。参加者の皆さんには当日を迎えるまでに事前配信した予習講義動画をご覧いただくようにしまた。質疑応答ではチャット式の質問ツールを使い、積極的な質問が多く寄せられました。今回は160名を超える参加があり、盛況のうちに終了しました。

次回のぶらりがく for ハイスクールは2022年3月26日(土)開催予定です。お楽しみに!

[リンク] ぶらりがくWebサイト

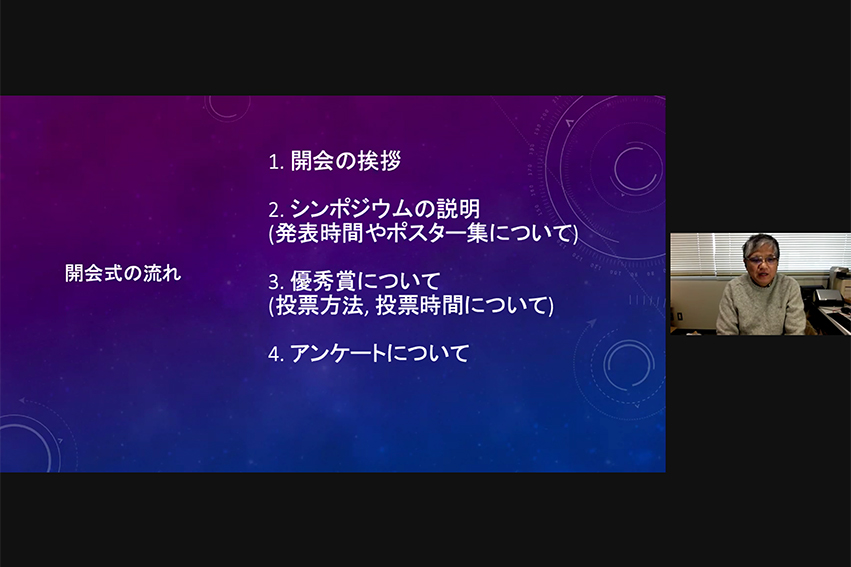

2月19日(金)理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2021

2月19日(金)、理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2021が開催されました。本年度は、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、初となるオンライン(Zoom)での開催となりました。

東北大学大学院 理学研究科では、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、理学研究科が関係する3つの21世紀COEプログラムによる合同シンポジウムが2006年度に開催されました。この合同シンポジウムが非常に有意義であったことから、これを毎年継続すべきという機運が高まり、2007年度から新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度からは生命科学研究科も加わった合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

聴講者は優秀な口頭発表、及びポスター発表に投票し、その結果「優秀口頭発表賞4名」「優秀ポスター賞11名」が授賞されました。また副賞として青葉理学振興会より図書カードが送られました。

*リンク:理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2021 優秀口頭発表賞、優秀ポスター賞

11月18日 変動地球共生学卓越大学院プログラム「国際シンポジウム・TU×SDGsフォーラム」を開催しました

変動地球共生学卓越大学院プログラムでは、2020年11月18日(水)、「国際シンポジウム・TU×SDGsフォーラム」をオンサイト(ウェスティンホテル仙台)とオンラインを併用したハイブリット形式で開催しました。

第一部の国際シンポジウムでは、大野英男総長・文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室・髙橋浩太朗室長補佐、山口昌弘副学長(大学院改革担当)による開会挨拶に引き続き、連携企業・機関・国外大学を含む学内外の講師陣から、防災・減災に対する取り組みや持続可能な社会の構築に貢献する先端研究についての講演がありました。その中で、プログラムコーディネーターの中村美千彦教授(地学専攻)からは、本卓越大学院プログラムの紹介があり、また、日野亮太教授(地球物理学専攻)からは、「観測と予測」というタイトルの講演がありました。

第二部のTU×SDGsフォーラムでは、水鳥真美氏(国連事務総長特別代表(防災担当) 兼 国連防災機関ヘッド)、Jo Scheuer氏(国連開発計画マリ代表)、近藤哲生氏(国連開発計画駐日代表)、竹谷公男氏(国際協力機構防災特別顧問・災害科学国際研究所特任教授)にご講演いただき、リスクにプロアクティブに対応するための学術・教育の役割についてパネルディスカッションを行いました。学生からの質問も活発にあり、博士課程学生のキャリアパスや国際機関で働くために身に着けておくべき能力などについて講演者の経験を踏まえながらお答えいただきました。

合計で約250人(オンサイト約70人、オンライン約180人)の参加者があり、本プログラムから参加した学生からは、「普段は絶対に話すことができない国連機関のトップの方に直接質問ができてとても貴重な機会だった」、「発展途上国における様々な問題に最前線で取り組んでいる人の言葉の重みやその熱量を痛感した」といった声が聞かれました。

プログラムコーディネーター:中村美千彦教授(地学専攻)

プログラムコーディネーター:中村美千彦教授(地学専攻)

日野亮太教授(地球物理学専攻)

日野亮太教授(地球物理学専攻)

TU×SDGsフォーラム

TU×SDGsフォーラム

*写真提供:SyDE事務局

International Symposium and TU x SDGs Forum held by the WISE Program of Sustainability in the Dynamic Earth

Doctoral Program for World-leading Innovative & Smart Education (WISE Program) of Sustainability in the Dynamic Earth held the "International Symposium TU x SDGs Forum" on Wednesday, November 18, 2020, in a hybrid format combining on-site (Westin Sendai) and online.

Following opening remarks by President Hideo Ohno, Assistant Director Kotaro Takahashi of the Office for the Promotion of University Reforms, University Promotion Division, Higher Education Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and Vice President Masahiro Yamaguchi (in charge of graduate school reform), the first part of the international symposium featured presentations by various speakers from inside and outside the university, including partner companies, institutions, and foreign universities, on their efforts to prevent and mitigate disasters and on advanced research that contributes to building a sustainable society. Among them, coordinator of the graduate school program, Professor Michihiko Nakamura (Department of Earth Sciences), introduced the WISE Program, and Professor Ryota Hino (Department of Geophysics) gave a lecture titled "Observation and Prediction".

In the second part of the TU x SDGs Forum, Ms Mami Mizutori (Special Representative of the UN Secretary-General for Disaster Management and Head of the UN Disaster Management Organization), Mr. Jo Scheuer (Representative of the UN Development Program in Mali), Mr. Tetsuo Kondo (Representative of the UN Development Programme in Japan), and Prof. Kimio Takeya (Special Advisor on Disaster Management to the Japan International Cooperation Agency and Specially Appointed Professor at the International Research Institute of Disaster Science) gave lectures. A panel discussion was held on the role of academia and education in proactively responding to risks. There were many questions from the students, and the panelists answered questions about career paths for doctoral students and skills that should be acquired to work in international organizations, based on their experiences.

A total of about 250 people (about 70 onsite and 180 online) participated in the seminar, and students who participated in this program said, "It was a very valuable opportunity to ask questions directly to the top executives of UN organizations, who I would never normally be able to talk to," and "I was keenly aware of the weight and passion of the words of people who are working on the front lines of various issues in developing countries".

Professor Michihiko Nakamura (Department of Earth Sciences)

Professor Michihiko Nakamura (Department of Earth Sciences)

Professor Ryota Hino (Department of Geophysics)

Professor Ryota Hino (Department of Geophysics)

TU x SDGs Forum

TU x SDGs Forum

*Photographed by syde-office

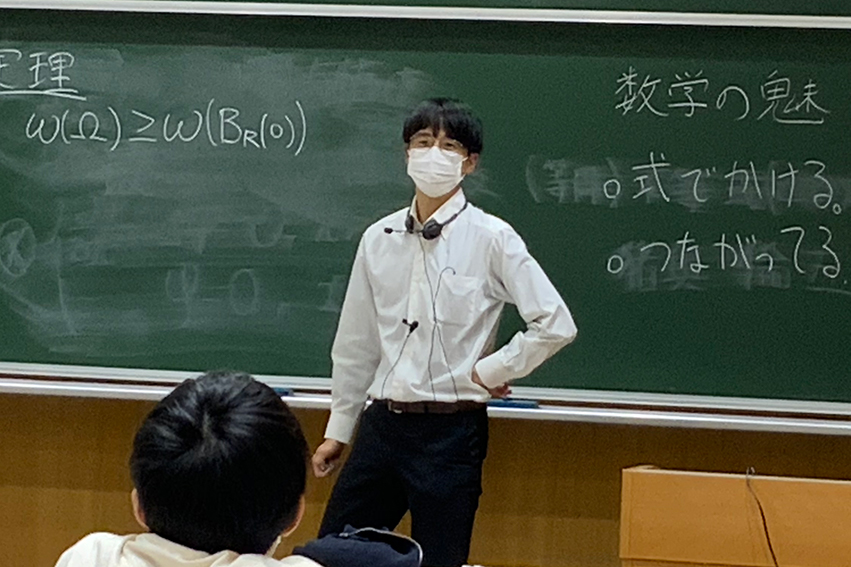

12月5日(土)第7回 数学の魅力2020

12月5日(土)青葉サイエンスホールにて、学部生向けの講演会「数学の魅力」が開催されました。このイベントは学部生が最先端の数学の一端に触れ、また大学院進学などについて考える参考となることを目的に毎年実施されているもので、専攻の教員3名がご自身の研究分野とも関連する導入的話題について45分程度の講演を行います。また3つの講演の後には座談会の時間を設け、参加者からの質問に講演者が答えます。

今年度は新型コロナの影響もあり、人数を制限しての会場参加とZoomによるオンライン参加を並行したハイブリッド型の開催となり、参加者は49名(会場参加19名、オンライン登録者30名)でした。会場だけでなくオンライン参加者からの質問もあがるなど、一体感のある開催になりました。

今年度は、猪奥 倫左 准教授、寺嶋 郁二 教授、竹内 潔 教授に「数学の魅力」について語っていただきました。いずれの先生方もとても情熱的に数学の魅力について語られ、夢の感じられる講演に参加者が引き込まれていくのがよく分かりました。座談会では会場参加者やZoom参加者からの質問(学生時代は何を考えていたか?なぜ数学者になったか?など)に先生方がご自身の経験を話され、普段は聞けないような先生方のエピソードやアドバイスに非常に盛り上がりました。

11月2日(月)防災訓練を実施しました。

今年度の防災訓練は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者を学生に限定して、避難訓練を実施しました。参加者は各専攻から選出された53名と例年よりぐっと小規模で行われたため、参加者の中には親しい友人が近くにいないという不安があったように見受けられました。しかし、災害は時を選んでやってくるわけではありません。

災害から自身と大切な人を守るために、防災訓練は大変重要です。「非常時」を自発的に意識するのは難しいものです。訓練に積極的に参加し、もしものときに備えましょう。みなさん、お疲れさまでした。

2月12日(水)物理学専攻 山本均教授 最終講義

2月12日(水)、合同A棟203号室にて、物理学専攻 山本均教授の最終講義「電子陽電子衝突器とCP対称性の破れ」が行われました。本講義では、山本先生は「四方山話です。」と仰いながら、これまでの研究成果など、様々なエピソードが紹介されました。アメリカで長い期間研究されていた山本先生より「今後は国際化が不可欠で、カリキュラムはもちろん、教員と学生の『契約関係』が良い研究成果を生み出す。」とのメッセージが送られました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました