1月17日(水)シガトキシン関連資料展示記念講演会

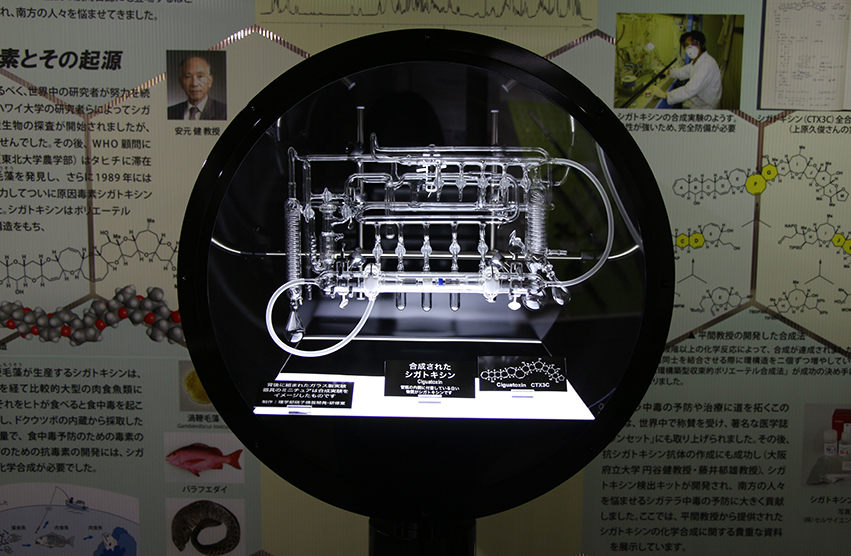

世界最大規模の食中毒「シガテラ(注)」の原因毒シガトキシンの化学的研究には、東北大学の研究者が決定的な役割を果たしました。この偉業を記念して、自然史標本館で関連資料の展示が開始され、当日は、講演に先立ち自然史標本館において「シガトキシン資料展示見学」を行いました。

また本記念講演会では、歴史的偉業を達成した「レジェンド」研究者である、安元健先生(東北大学名誉教授)、村田道雄先生(大阪大学大学院理学研究科教授、東北大農学部OB)、平間正博先生(東北大学名誉教授)がご講演されました。

(注)食中毒「シガテラ」

熱帯地域で獲れた魚を食べると、稀に風変わりな症状を示す食中毒が起こります。このシガテラ中毒は、世界でも最大の患者数(年間5万人)をもつ食中毒として知られています。水に触れてもドライアイスのように感じる極端な知覚過敏(ドライアイスセンセーション)が特徴です。

【広報サポーターレポート】1月12日 (金) ぶらりがく「おりがみでトポロジーを調べる?-多面体と図形の複雑さ-」

1月12日(金)、東北大学理学研究科合同C棟2階多目的室にてぶらりがくが開催されました。「ぶらりがく」とは、東北大学理学部で行われている研究の一場面を一般の方々に知っていただく科学イベントです。自然の不思議をひも解くサイエンスについて、研究者や大学生と一緒にお話をしながら考えていきます。

今回は、数学専攻の田中亮吉助教より「おりがみでトポロジーを調べる? ―多面体と図形の複雑さ―」と題し、形を調べる道具であるトポロジーとその面白さについて紹介していただきました。当日は寒い中、小学生から大人まで幅広い年代の約30名の方が足を運んで下さり、田中先生と数学専攻の大学院生5名と一緒に折り紙の多面体と向き合いながら、幾何学の面白さに魅了されていました。

まず始めに、折り紙で作られた様々な多面体を眺めながら、その形の特徴を記すために、頂点の数と辺の数、面の数を数えていきました。当日は、折り紙で折った正四面体や立方体、正八面体や正十二面体などが用意されていました。これらの多面体は、大学院の有志の学生たちがこの日のために作ってくれたそうです。大人であればどの多面体も一度は見たことのある形ですが、その辺や頂点の数をいざ数えようとすると、そう簡単にはいきません。子供から大人まで参加者の皆さんが真剣に多面体の辺や頂点を数えている様子はとても印象的でした。私も参加者の方と一緒に正十二面体の頂点を数えましたが、隣に座っている参加者の方と答えが一致しないことが悔しくて、つい時間を忘れて必死に数えていました。数え始めると結構ハマります。

次に、先ほど数えた様々な多面体の頂点・辺・面の数を使って、オイラー数を求めました。オイラー数とは、頂点の数から辺の数を引き、さらにそれに面の数を足した数のことです。参加者の方々は実際にオイラー数を計算し、正四面体、立方体、正八面体、正十二面体いずれもそのオイラー数が2となることに気付きました。異なる形をしているように見える正四面体と立方体が同じオイラー数をもつということに感動して、思わず出てしまった「おお」という参加者の方の声や、「これを発見したオイラーはすごいなあ」という声も聞こえてきました。実際に数えてみたからこそ、オイラー数をより実感することができたのではないでしょうか。

最後に、田中先生からオイラー数について解説をしていただきました。正四面体と立方体のオイラー数が一致するということは、正四面体を切ったり貼り合わせたりすることなく、立方体に変形できるということで、トポロジーという数学では正四面体も立方体も同じものであるというお話でした。粘土で出来た球を思い浮かべると分かりやすく、それをぺちぺちと叩いて変形させることで作ることができる形は同じものだということです。一通りの解説の後、参加者の方から「オイラー数は常に整数なのですか?」など沢山の質問が寄せられました。「オイラー数は2以外の値も取るのですか?」という質問には、穴の数とオイラー数の関係について分かりやすく解説していただきました。また、「トポロジーってどういった役に立つの?」という質問には、一例として多次元空間の中でも、今日やった正四面体の辺の数や頂点の数を数えるのと同様に、図形を記述できることを説明していただきました。今日取り組んだ正四面体のオイラー数を求めることが、大学で行われている研究へ繋がっていると思うと、数学という学問をこれまでより身近に感じることができる気がします。

終了後にも、より複雑な図形を眺めたり、折り紙で実際に多面体を作ってみたり、また、田中先生や大学院生とより詳しい話をする参加者の方も見受けられました。今回のぶらりがくをきっかけに、子どもから大人まで多くの人が数学の世界をより身近なものとして感じるようになってもらえると嬉しいです。

【広報サポーターレポート】12月2日 (土) ぶらりがく「鏡の世界は香りが違う!?」

12月2日(土)に、理学研究科青葉サイエンスホールにて、化学科の寺田眞浩先生によるぶらりがく「鏡の世界は香りが違う?」が開催されました。当日は小さいお子様から年配の方までの幅広い年齢の方々20名程と一緒に学びました。

まずは「鏡の世界」について考えてみましょう。顔の右側にほくろがある人が鏡を見ると、鏡の中の人のほくろは左側にあります。右手を鏡に映すと、鏡の中の手は左手になります。このように鏡の中の世界では左右が逆転してしまい、重ねることが出来ないものがあります。このような物質の形がその鏡写しの形と一致しない関係にある性質を「キラル」といいます。

私たちの身の回りにあふれている有機化合物は炭素原子からなっています。そして、その炭素原子は4本の手を持っており、その手を使ってそれぞれ化学結合をつくっています。その4本の手が違う原子(原子団)と化学結合を形成すると、それはキラルな性質を持ちます。本当に鏡写しの関係になるのか、分子模型を組み立てて確認しました。

そしてキラルな物質すなわち鏡の中にある物質は香りも違います。かんきつ類の皮の成分である(+)-リモネンと、その鏡写しの分子(-)-リモネンの香りをそれぞれ嗅ぎ、違いを感じました。(+)-リモネンはオレンジの香り、(-)-リモネンはレモンの香りがしました。私たちの鼻は、鏡写しの分子をかぎ分けることができるということにも驚きでした。

最後に、キラルな物質は光を回す性質についての実験を行いました。光は波であり、波の面(偏光面)を持っています。その波の面を一つにそろえた光が、キラルな分子の溶液を通過すると光の面が回ります。キラルな分子である砂糖を使って光の面がどのくらい回るか(旋光度)を調べる実験を行いました。各々手を動かし、皆さん楽しそうに実験をしていました。この光の面が回る性質を使って果物や野菜の甘さ(糖度)を調べているというお話も伺い、身近に感じることができました。

またこのキラルな物質が、薬の製造過程において重要であるというお話も伺いました。ある物質が効能を持っていても、その鏡写しの形をしているものは副作用を引き起こしてしまうことがあります。そのため薬を作る過程において、その作りわけが重要となっています。

小さいお子様にとっては少し難しい内容だったかもしれませんが、楽しく実験しながら有機物質のキラルな性質について学ぶことができました。このぶらりがくをきっかけに、身の周りの化学により深い興味をもってくれることを期待しています。

参考資料:ぶらりがく「鏡の世界は香りが違う?」スライド(PDF)

12月10日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 ニュートリノから探る宇宙の謎ー物理学専攻編ー

今年7月に本研究科と仙台市天文台が連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として開催された全4回の公開サイエンス講座。最終回は、12月10日(日)仙台市天文台にて、「ニュートリノから探る宇宙の謎ー物理学専攻編ー」と題し行われました。

今回はニュートリノ科学研究センターから3名の先生が、ニュートリノ研究の最前線について詳しくご紹介しました。当日は80名以上の来場があり、用意された資料が足りなくなるほどの盛況ぶりでした。

【広報サポーターレポート】11月25日 (土) ぶらりがく『113番新元素「ニホニウム」発見物語』

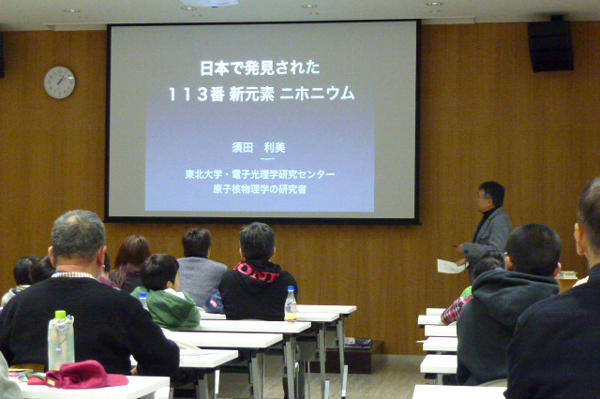

11月25日(土)、東北大学理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、電子光理学研究センター須田利美教授によるぶらりがく『113番新元素「ニホニウム」発見物語』が開催されました。当日は約50名の方々と113番元素のニホニウムについて理解を深めました。ニホニウムについてはニュースでも大きく取り上げられていたことは記憶に新しいですよね。日本の理化学研究所で合成された113番元素は2015年12月31日に命名権が与えられ、のちにこれはニホニウム(Nh)と名付けられました。実は、今回元素の命名権を獲得したのはアジアの国々で初めてのことでした。発見までの道のりは漫画にもなったそうです。この快挙に至るまでの物語を須田先生が楽しくお話してくれました。

まず初めに、元素とはどんなものなのかという説明がありました。参加者の多くの小学生に合わせ、元素の正体である原子について須田先生は分かりやすく教えてくれました。原子は原子核と電子からできています。さらに原子核は陽子と中性子からできています。この陽子の数が原子番号になっています。今回のぶらりがくの主役であるニホニウムは、原子番号が113番なので、陽子を113個持っています。新元素の合成にはこの陽子の数が重要なのです。

次は、ニホニウムが合成されるに至るまでの経緯についてのお話でした。ニホニウムは亜鉛とビスマスという元素から人工的に合成されました。加速器という装置を使って亜鉛をビスマスに衝突させ、陽子を足しあわせるのだそうです。すなわち、亜鉛が持つ30個の陽子と、ビスマスが持つ83個の陽子が足されることで113個の陽子を持つニホニウムが合成されるのです。「加速器」という言葉は普段聞きなれない言葉ですが、須田先生の加速器をすべり台に例えながらの説明で、会場の皆さんも納得した様子でした。原子を衝突させるこのような実験が、昼も夜も、そして休みもなく10年以上も続けられたのだそうです。その間、合成が確認された113番元素は3個。これだけ長い期間をかけても、3個しかできないことには驚きでした。

会場からは多くの質問があがりました。そのなかで、ある小学生から「なぜ、ニホニウムを亜鉛とビスマスの組み合わせで合成したのか?」という質問がありました。須田先生によると、他の組み合わせではなかなか難しく、亜鉛とビスマスの組み合わせが最適だったのだそう。この組み合わせを探すことにも、研究が重ねられていたのですね。

最後に、須田先生から、ダークマターやニュートリノなど物理学にはいくつもの謎が残されているというお話があり、いつかこの謎を解いてほしいと会場の子ども達に熱いメッセージが送られました。参加してくれた子ども達の中から、物理学の謎に挑戦する人が現れるかもしれませんね。

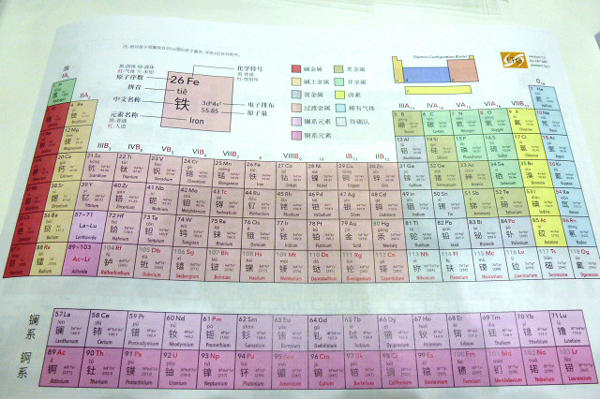

会場では参加者に元素周期表が配られ、そのなかには中国で使われている周期表がありました。元素それぞれに漢字が一字あてられおり、新元素が合成されれば、新しく漢字が作られるのだそうです。もちろんニホニウムもこの中にあります。

今回のぶらりがくでは、元素の奥の深さが感じられました。ニホニウムをきっかけに、日々の生活の中で身近な元素に注目してみてはいかがでしょうか。

Mon, Nov 27 Symposium "Strengthening contributions to the international community through multidisciplinary disaster science research"

11月27日(月)、シンポジウム「災害科学の学際研究の推進と国際社会への貢献」が開催されました

このシンポジウムでは、防災への取組における科学技術の導入について、その研究の必要性を概観するとともに、災害科学に関する学際研究の強化について議論されました。里見進総長、文部科学省、Tremewan APRU事務局長、今村文彦氏(世界防災フォーラム 実行委員長、東北大学災害科学国際研究所長、教授)らのご挨拶に続き、David Alexander教授(ロンドン大学)、Fatma Lestari教授(インドネシア大学)、高倉浩樹教授(東北アジア研究センター長)、Gwen Pang氏(IFRC)らを招いたパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、異なるステークフォルダー間での連携や災害に強い社会構築への学際研究からの貢献について、これまでの経験に基づいた議論がなされました。閉会式にて、総括を行った早坂忠裕教授(前理学研究科長)は、「災害科学の国際コラボレーションを一層推進していく。」と締めくくりました。

11月21日(火)物理学専攻キャリアパス・シンポジウムが開催されました

本シンポジウムは、物理学科・専攻を修了し、さまざまな方面で活躍されている方々にその経験を語っていただくことで、学生たちに物理学科・専攻を修了後の未来について考えてもらおうと、毎年物理学専攻が開催・運営しているシンポジウムです。今年は5名の講師をお招きし、学生時代の体験談や現在の仕事内容などを語って頂きました。

11月18-19日 ワークショップ「私たちと国際リニアコライダー(ILC)」が開催されました

国際リニアコライダー(ILC)とは、電子と陽電子を高速で衝突させ、ビッグバン直後の宇宙を人工的に再現する大規模(全長30~50km)実験施設です。そこでは、どのようにして宇宙が誕生し、物質や力が生まれ、138億年後に現在の宇宙になったのかという大きな謎の解明に挑みます。現在、東北地方に位置する北上山地は地質、地形ともに日本でのILC建設の最適地として建設候補地になっています。このワークショップでは、もしILCがこの東北に建設されたら、私たちの将来、地域、さらには日本の将来にどのような可能性をもたらすのかを2日間に渡り、じっくりと考えました。

本ワークショップでは、岩手県立大学学長 鈴木厚人氏、東北大学吉岡正和客員教授(岩手大学・沖縄科学技術大学院大学客員教授兼任)、東北大学大学院理学研究科佐貫智行准教授といったILC計画に深く関わる著名な研究者が講師として招かれ、次世代の科学技術研究を担う高校生・大学生に講演が行われました。講演後、参加の高校生・大学生は、「物質の根源・宇宙の起源の謎」、「ILCは私たちの生活とどのようなかかわりがあるか」などのテーマについて、グループごとに議論を行いました。ワークショップの最後には、各グループがその議論内容を上記研究者の前で発表を行いました。2日間という短い時間の中、幅広い話題についてディスカッションを行い、発表のまとめスライドを作成し、発表を行う、という非常に難易度の高いプログラムでしたが、参加学生は、2日目に早出をしてディスカッションを行うなど、密度の濃い時間を過ごしました。最後の発表では、全ての参加学生が自分の考えたテーマを発表し、講師や参加者から多くのコメントをもらい、大変活発なワークショップとなりました。

☐ ワークショップ「私たちとリニアコライダー」参加者アンケート

11月12日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 宇宙の数奇な生い立ちを探るー物理学専攻編ー

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。その第3回目のイベントとして、11月12日(日)仙台市天文台にて、物理学専攻 山本 均 教授が「宇宙の数奇な生い立ちを探るー物理学専攻編ー」と題して講演されました。

開場前に入り口付近に行列ができるほどたくさんの聴講者に来場いただきました。山本先生はブラックホール、宇宙の成り立ち、そして国際リニアコライダー(ILC)など幅広い内容をわかりやすく解説されました。講演後も山本先生への質問で順番待ちができるほど、関心の高さが伺える会となりました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました