11月7日(火) Tohoku-Melbourne Symposium on Science: Recent Advances in Physical Chemistry/Chemical Physics

【広報サポーターレポート】10月11日 (水) ぶらりがく「花の美しさのヒミツを探る-花は見かけが100%?-」

10月11日(水)東北大学片平キャンパス生命科学プロジェクト総合研究棟にて、生物学科の経塚淳子教授によるぶらりがく「花の美しさのヒミツを探る-花は見かけが100%?-」が開催されました。当日は、小学1~6年生とその保護者合わせて20名程と一緒に、私たちの身の回りにある「花」について学びました。

まず初めに、「なぜ花はきれいなの?」という問いかけのもと、講演が始まりました。赤い花、青い花、ピンクの花...私たちの身の回りにはたくさんのきれいな花があります。ではなぜ花々はそのようなきれいな色をしているのでしょうか。それは虫に花粉を運んでもらうためです。スライドに写されるきれいな花に子どもたちも保護者の方も見入っていました。

次に、私たちが普段、花だと思っているのはひとつの花ではなく、花の集まりであることを学びました。花は、がく、花びら、おしべ、めしべを一つの単位としています。これが何個も集まって一つの花のようか形をしているものもあります。

講演の後は実際に花を分解して、自分の目で花の構造を確かめました。ダリア、ヒマワリ、カーネーション...自分のお気に入りの花を選んでピンセットで分解していき、おしべ・めしべはどれだろう?これはひとつの花か、それとも花の集まりだろうか、講演内容を踏まえながら子どもたちは真剣な表情で花の観察をしていました。そして最後に、花の観察を通して気づいたことをひとりずつ発表しました。

普段何気なく見ている花ですが、このぶらりがくを通して、今までとは違った視点で花を観察するきっかけになってくれると嬉しいです。

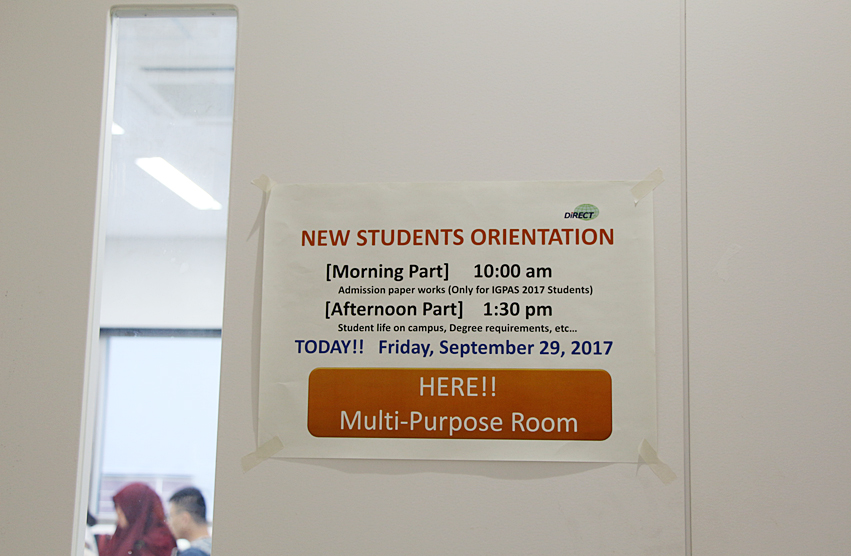

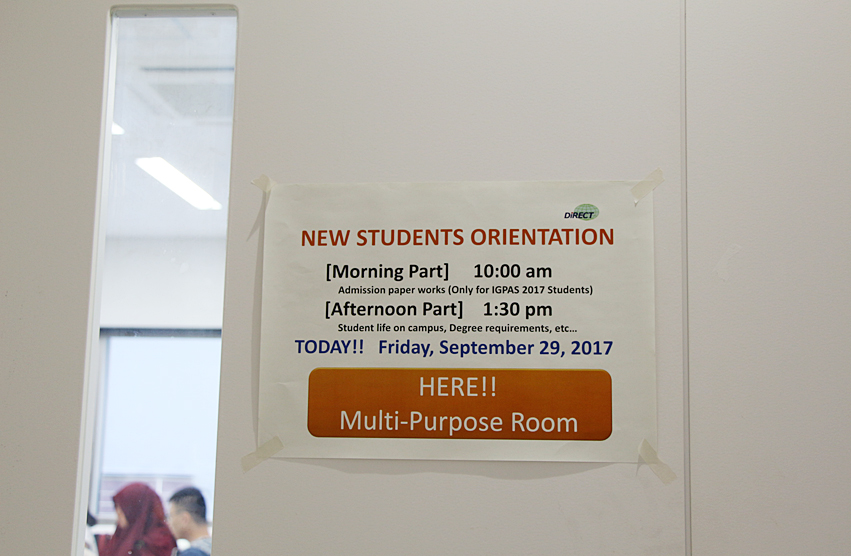

Friday, Sep 29 Orientation for international students

After tiresome paperwork, both new students and the "Supporters" (senior students who have been offering assistance to them since their arrival in Sendai) introduced themselves informally, covering their nicknames & hobbies. When a speaker mentioned a pastime that was favored by another student, the listener called out "I like it, too!" These exchanges continued, making us smile and creating friendly atmosphere.

The afternoon session opened with a welcome speech from the dean of our graduate school, professor Terada. Since there is no entrance ceremony for October enrolling students, formal welcoming speech is intended to make the students feel that this is the day they officially start as a member of this graduate school. Listening to the speech that started with a phrase, "close your eyes and remember the loving faces that assisted you to be here," it seemed to us, students were reminded of what motivated them, and what they want to achieve while staying here.

They are now launching their new research life with colleagues in the department and in the laboratory. We do hope that this orientation encouraged and enhanced them to make a good start, and their days in Sendai will be pleasant and fruitful!

(The slides for the orientation and the relevant links are available at the website of DiRECT.)

9月29日(金)新入留学生(大学院生)オリエンテーション

書類記入を終えると、主役の新入留学生と、その受入を支援してきた「留学生サポーター」の皆さんによる自己紹介タイムです。ニックネームや趣味を伝え合い、同じスポーツが好きだとわかると「私も!」と声が上がるなど、一気に和やかなムードになりました。

午後の部は寺田研究科長の挨拶で幕開けです。10月入学者には全体での入学式がないので、この時間で理学研究科の一員になったことをほんの少し実感してもらいたいところです。「目を閉じて、あなたを送り出してくれた人たちを思い出して」で始まる研究科長の言葉に、一人一人が静かに、胸に期するところを再確認しているようでした。その後はスライドを示しながら 履修単位や履修登録、進学などの教務関連情報や、保険・年金・在留・防災などの生活情報をお伝えしました。

これから,専攻や研究室の皆さんに支えられて彼らの研究生活が始まります。この日のオリエンテーションが少しでもそのスタートを後押しできていますように。そして仙台での生活が実り多いものでありますように!

(当日のスライドや関連リンクをDiRECTのウェブサイトに掲載しています。併せてご参照ください。)

9月29日(金)東北大学サイエンスカフェ「超巨大ブラックホールの謎」

謎の多いブラックホールの中でも、銀河の中心に潜んでいるとされる超巨大ブラックホールはその起源すらわからない謎にみちた天体です。秋山先生は大型望遠鏡を用いた観測をわかりやすく説明されました。秋山先生の講演後は、各テーブル毎にディスカッションを行います。天文学専攻の学生達がファシリテータとなり、皆さんのご意見をまとめ、最後に各テーブル毎に秋山先生に質問を投げかけます。

参加者からは「今まで宇宙の理論分野に興味があったが、講演を聞いて観測分野にも興味を持ちました。将来、研究できたらと思いました。」「ブラックホールの大体の意味・様子をきちんと知ることができ、出席して満足でした。」などの感想をいただきました。

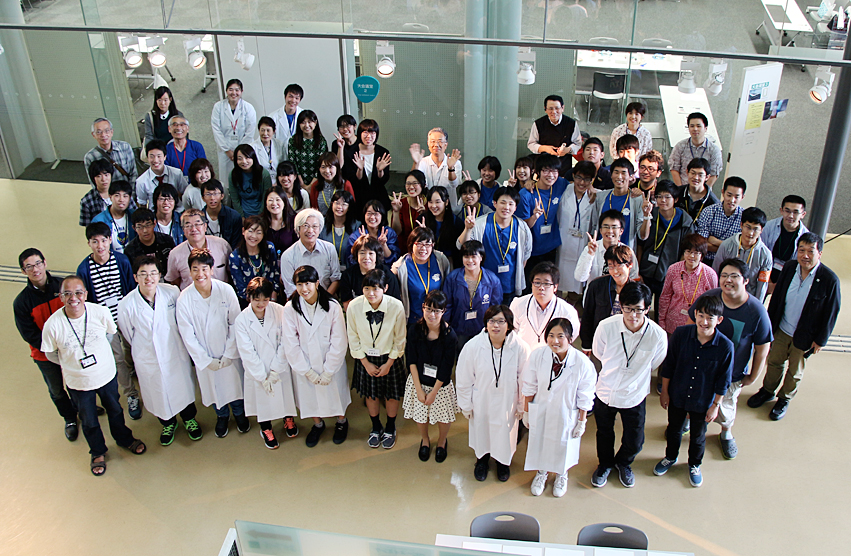

平成29年9月学位記交付式が行われました

9月23日(土)科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、理学研究科からは地学専攻の学生たちがつくったミュージアム支援団体「みちのく博物楽団」と「広報サポーター」の2団体が参加させて頂きました。

今回は10団体が参加し、3団体によるサイエンスショーも行われました。会場は市街地からは少し離れた場所となりますが1日を通してたくさんのご来場者がありました。来場者数(延べ人数)は1,311名でした。また次回をおたのしみに!

【みちのく博物楽団「化石プニプニレプリカを作ろう!」】

石巻からはどんな生きものの化石が見つかっているのかを知ることを通して、地域の地質や成り立ちなどの「身の回りの地学」に関心を向けてもらうことを目的としたワークショップ「化石プニプニレプリカを作ろう!」。今回は3種類のレプリカを用意。レプリカが出来上がって行く様子を見ながら化石の勉強。学生達の説明に耳を傾ける子供達でした。

【広報サポーター「ふしぎなシートでキラキラ光の万華鏡」】

「分光シート」を使用した万華鏡は、通常とはちょっと違う見え方でキラキラ光ります。「どうしてこう見えるの?」と言う疑問に答えながら楽しく製作を進めます。穴の大きさ・数・デザインによって光の見え方が変わります。自分だけのオリジナル万華鏡が完成しました。

9月17日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 星はすばる、銀河はすばるー天文学専攻編ー

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。その第2回目のイベントとして、9月17日(日)仙台市天文台にて、天文学専攻 兒玉 忠恭 教授が「星はすばる、銀河はすばるー天文学専攻編ー」と題して講演されました。当日はたくさんの聴講者に来場いただき、とても活気のある会となりました。

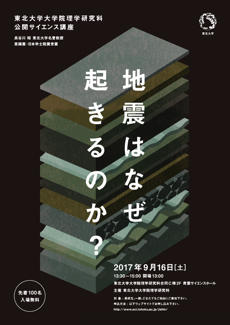

9月16日(土)東北大学大学院理学研究科・公開サイエンス講座「地震はなぜ起きるのか?」

最先端のサイエンスを分かりやすく紹介する東北大学大学院理学研究科の公開サイエンス講座は昨年度より開始し、今年で2度目の開催となります。

今回のテーマは「地震」。このテーマでの開催は、2017年3月に長谷川 昭 東北大学名誉教授が永年にわたる地震学研究の功績により、恩賜賞・日本学士院賞受賞の栄誉に浴されたことによるものです。当日は、73名の聴講者にご来場いただきました。たくさんのご来場ありがとうございました。

2017年9月16日(土) 13:30-15:00

2017年9月16日(土) 13:30-15:00

合同C棟2F 青葉サイエンスホールにて

司会:小原隆博(広報・アウトリーチ室長、教授)

プログラム

- [研究科長] 挨拶

寺田眞浩(東北大学大学院理学研究科長) - [講演] 地震って何?

松澤 暢(地震・噴火予知研究観測センター長、教授) - [講演] 地震発生のメカニズムー地震の発生は水がコントロールする?

長谷川 昭(東北大学名誉教授)

【広報サポーターレポート】9月9日 (土) ぶらりがく「地球温暖化問題ってなに?」

9月9日(土)東北大学理学研究科合同C棟2階多目的室にて、地球物理学専攻の早坂忠裕教授による、ぶらりがく「地球温暖化問題ってなに?」が開催されました。当日は約30名の一般の方と一緒に、知っているようでよく知らない "地球温暖化" について様々な視点から理解を深めました。今回のテーマが地球温暖化ということで、いつにも増して大人の参加者が多く、理学の視点から見た地球温暖化に関する早坂教授のお話に聞き入っている様子が印象的でした(図1)。

数年前まではよくニュースとして取り上げられていた地球温暖化。今では小学生から大人まで、この問題を知らない人はほとんどいません。しかし、いざ地球温暖化について問われると、答えられる人はそう多くはいないのではないでしょうか。「地球温暖化の要因、そのメカニズムって何だろう?」「温暖化は地球規模で普遍的に起こっているのだろうか?」など疑問はどんどん浮かびます。今回は「そういえば、どうして?」と改めて考えさせられるような地球温暖化に関する疑問について、対話を通じて早坂教授がわかりやすく教えてくれました。

まず始めに、「地球温暖化はどういう仕組みで起こっているのか?」という疑問を取り上げました。地球温暖化は二酸化炭素などの温室効果気体が原因であると知っている人は多いかもしれませんが、では温室効果とは一体何でしょうか? 普段は気に留めないような一歩踏み込んだ疑問について、今回は赤外線センサーを用いてわかりやすく教えていただきました。温室効果気体をガラス板に例え、ガラス板を通した場合と通さない場合で赤外線センサーの示す温度が変わることを確認し、実際に地表面や下層大気から出ている赤外線も同じ仕組みで吸収されていることを目の当たりに体感しました。

次に、「地球温暖化の現状はどうなっているの?」という疑問を取り上げました。さくらの開花日とかえでの紅葉日の長期変化を紹介してもらい、身近な「気温」という指標で温暖化を感じることができることを知りました。私自身も昔に比べ、さくらの開花が早くなったという気がしていましたが、実際にそれをグラフで確かめると「ああ、やっぱりそうだったのか!」と感心しました。

最後に、「海面水位はなぜ上昇しているのか?」という疑問を取り上げました。今回、冒頭で「地球温暖化と聞いて連想する言葉は何ですか?」と参加者の方に聞いてみると、「南極の氷床が溶ける」と答えてくださった方がいました。では、南極の氷床は年間どのくらい溶けているのでしょうか?また、世界中の海面水位は等しく上昇しているのでしょうか? それらの疑問に対し、早坂教授が用意してくださった様々なデータを見ながら、じっくり考えていきました。データをまとめた図の中には、北極を中心とした北半球の地図があり、普段見慣れない地図に一瞬困惑している方もいらっしゃるようでしたが、親子で地図の見方を教えあう様子も見られました。

その他、地球温暖化に伴う将来の気候予測に関する研究についても紹介していただきました。地球温暖化というテーマの面白さは、子どもから大人まで幅広い年齢の人が比較的対等に語ることができる点だと私は思います。参加者の方から挙がった「家庭でできる温暖化対策はありますか?」という問いに対し、早坂教授は地球温暖化問題に関心をもってもらうよう、周囲の人と地球温暖化について対話することが重要だとおっしゃっていました。皆さんも今回のぶらりがくをきっかけに、改めて地球温暖化について考えてみてはいかがでしょうか。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました