青葉山みどり保育園見学会が開催されました。

東北大学学内保育園「青葉山みどり保育園」の見学会が開催されました。青葉山みどり保育園は、地下鉄青葉山駅からすぐの福利厚生施設の中に設置され、生後2か月から小学校就学の始期に達するまでの東北大学教職員及び学生のお子さんが利用可能な保育園です。常時保育はもちろん一時保育も可能となっています。詳細は青葉山みどり保育園ホームページよりご確認下さい。

※現在(2018年3月22日)、全年齢とも定員に空きがあるとのことですので、ご希望の方は総務企画部総務課(hoiku[at]grp.tohoku.ac.jp *[at]を@に置き換えてください。)までお問い合わせ下さい。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2018年3月19日レポート

※現在(2018年3月22日)、全年齢とも定員に空きがあるとのことですので、ご希望の方は総務企画部総務課(hoiku[at]grp.tohoku.ac.jp *[at]を@に置き換えてください。)までお問い合わせ下さい。

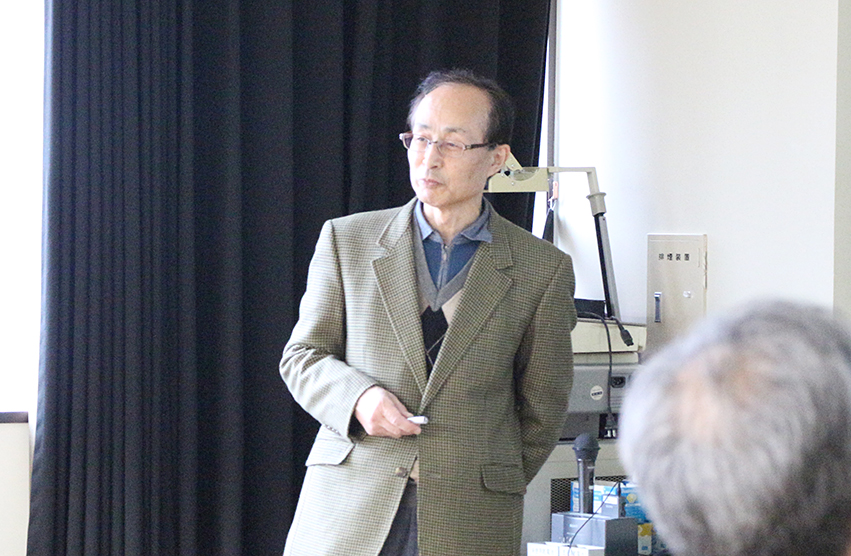

3月5日(月) ニュートリノ科学研究センター 白井淳平教授 最終講義

3月5日(月)、理学研究科合同A棟2階第1共通講義室にて、ニュートリノ科学研究センター 白井淳平教授の最終講義「この40年を振り返って」が行われました。白井先生は、旧カミオカンデ検出器の解体に始まりカムランド検出器の建設と実験を経て現在はカムランド禅実験に携われております。筑波のKEKで過ごされた時のお話や、その後、東北大学に異動されてからの21年の研究内容の推移など、幅広くお話をしてくださいました。当時の写真も紹介いただき、終止温かい雰囲気の中、講演は進められました。

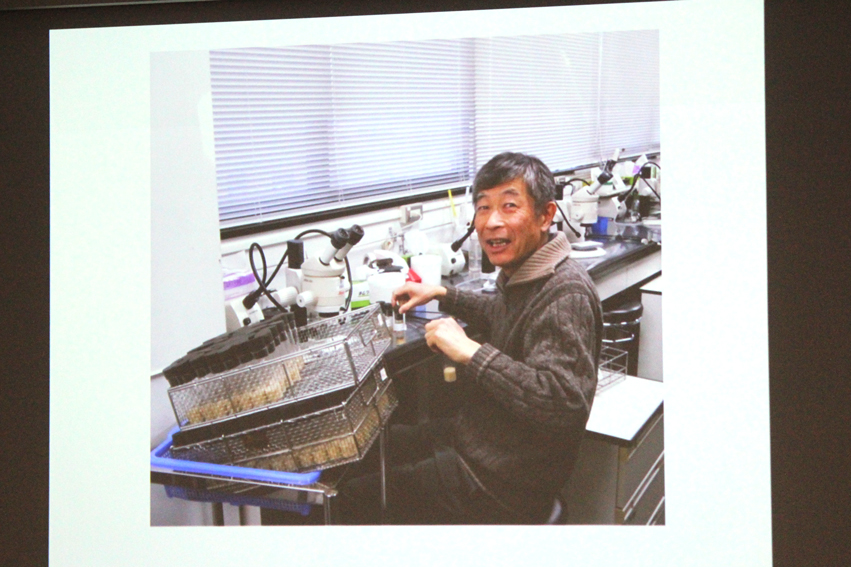

3月6日(火)生物学科 山元 大輔 教授 最終講義

3月6日(火)、生命科学プロジェクト総合研究棟(片平キャンパス)講義室にて、生物学科 山元 大輔 教授の最終講義「"自分流・行動遺伝学"のこれまでとこれから」が行われました。

山元先生は、平成17年に東北大学大学院生命科学研究科教授として着任され、キイロショウジョウバエを用いて、行動を組み立てる遺伝子や行動を生み出す脳の仕組みを研究してこられました。

本講義では、現在の研究を始めたきっかけやこれまでの研究成果、今後の目標についてユーモアを交えながら熱く語ってくださいました。講義終了後には、山元先生の長年にわたる研究・教育に対するご尽力とご功績に感謝と敬意を込めて、聴衆から惜しみない拍手が送られました。

3月6日(火)生物学科 中静 透 教授 最終講義

3月6日(火)、生命科学プロジェクト総合研究棟(片平キャンパス)講義室にて、生物学科 中静 透 教授の最終講義「樹木と動物との相互作用による森林生態系の変化」が行われました。

中静先生は、平成18年に東北大学大学院生命科学研究科教授として着任され、森林生態系における生物多様性維持機構熱帯林や温帯林において、生物多様性が維持されるしくみや気候変動が生態系に与える影響、適応策など、幅広く研究を進めてこられました。

当日は、中静先生が "日本の森林で気になっていること" を様々な実例を交えてお話されました。講義室には学生や教職員など多くの方が聴講に訪れ、講義終了後には、中静先生の長年にわたる研究・教育に対するご尽力とご功績に感謝と敬意を込めて、惜しみない拍手が送られました。

中静先生の今後のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。

物理学専攻 2017年度新博士講演会・祝賀会が開催されました

3月5日(月)、理学研究科青葉サイエンスホールにて物理学専攻 新博士講演会及び物理学専攻賞授賞式が開催されました。

まずはじめに、新博士を代表して髙浦大雅さん、廣部大地さんによる新博士講演会が開かれました。異なる分野の聴講者にも解りやすく発表され、その後の質疑応答では、聴講者から活発な質問が相次ぎました。

▲髙浦大雅さん「摂動論を超える予言へ向けた計算手法の開発とQCD結合定数の決定」

▲廣部大地さん「拡張Luttinger液体中のスピン流: スピノン・スピン流」

その後、博士・修士修了生への各賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、山元均物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されます。今年度は、博士2名、修士4名が選ばれました。また、1名が総長賞候補者として推薦されました。

[関連記事]2017年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定(理学研究科HP)

▲受賞者のみなさん。おめでとうございます!

授賞式終了後は、合同C棟多目的室にて祝賀会が開かれました。祝宴では、それぞれ仲間達、先生方と思い出や今後について語り合い、食事をしながら歓談しました。

▲田村先生の音頭で乾杯するみなさん

2018年3月13日レポート

まずはじめに、新博士を代表して髙浦大雅さん、廣部大地さんによる新博士講演会が開かれました。異なる分野の聴講者にも解りやすく発表され、その後の質疑応答では、聴講者から活発な質問が相次ぎました。

その後、博士・修士修了生への各賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、山元均物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されます。今年度は、博士2名、修士4名が選ばれました。また、1名が総長賞候補者として推薦されました。

[関連記事]2017年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定(理学研究科HP)

授賞式終了後は、合同C棟多目的室にて祝賀会が開かれました。祝宴では、それぞれ仲間達、先生方と思い出や今後について語り合い、食事をしながら歓談しました。

3月12日(月)、University College London - Tohoku Organic Chemistry Symposium

3月12日(月)、理学研究科合同C棟2階青葉サイエンスホールにて、University College London - Tohoku Organic Chemistry Symposiumが行われました。このシンポジウムは、University College LondonからProf. Helen Hailes、Prof. Jim Anderson、そしてUniversity of LincolnからProf. Martin Lear(元:東北大学准教授)をお迎えし開催されたものです。

Program

Chairperson: Prof. Yujiro Hayashi (Tohoku University) , Prof. Takeaki Iwamoto

● Green chemistry: enzymatic and chemoenzymatic strategies in synthesis

Prof. Helen Hailes (University College London)

● Recent progress on catalytic skeletal rearrangement reactions

Prof. Itaru Nakamura (Tohoku University)

● Atypical Oxidations of Atypical Substrates to Typically-Activated Esters

Prof. Martin Lear (University of Lincoln)

● -Extended thienoacenes for organic semiconductors: synthetic chemical approaches

Prof. Kazuo Takimiya (Tohoku University)

● Target Synthesis: 1,2-diamines and infraluciferins

● Introduction of University College London

Prof. Jim Anderson (University College London)

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2018年3月 6日レポート

Program

Chairperson: Prof. Yujiro Hayashi (Tohoku University) , Prof. Takeaki Iwamoto

● Green chemistry: enzymatic and chemoenzymatic strategies in synthesis

Prof. Helen Hailes (University College London)

● Recent progress on catalytic skeletal rearrangement reactions

Prof. Itaru Nakamura (Tohoku University)

● Atypical Oxidations of Atypical Substrates to Typically-Activated Esters

Prof. Martin Lear (University of Lincoln)

● -Extended thienoacenes for organic semiconductors: synthetic chemical approaches

Prof. Kazuo Takimiya (Tohoku University)

● Target Synthesis: 1,2-diamines and infraluciferins

● Introduction of University College London

Prof. Jim Anderson (University College London)

2月25日(日)サイエンスリンク in 仙台

2018年2月25日(日)、片平キャンパスさくらホールにて「サイエンスリンク in 仙台」が開催されました。今回は7団体が参加し、2団体によるサイエンスショーも行われました。東北大学からは、理学部天文学教室「アンドロメダファイトカードゲーム」、理学研究科・理学部広報サポーター「モアモアしおりを作ろう」、みちのく博物楽団「地球史の長さを感じてみよう!」の3団体が参加しました。たくさんのご来場者があり、どのブースも盛況でした。子どもたちや地域のみなさんに科学のおもしろさをお伝えできたと思います。

【理学部天文学教室「アンドロメダファイトカードゲーム」】

東北大学天文学専攻の学生を中心とした、天文学に興味関心のある様々な学科の学生が集まって活動している団体です。子供達が宇宙や天文学に興味を持ち、それが学びにつながることを狙いとしたオリジナルカードゲーム「アンドロメダファイトカードゲーム」。小学校低学年以上を対象としていて1対1で対戦しながら遊びます。My spaceにカードを揃えて銀河を召喚!合言葉は『アンドロメダファイト!』

【理学研究科・理学部広報サポーター「モアモアしおりを作ろう」】

東北大学理学部・理学研究科の面白いことを日々、発信するお手伝いをしている「広報サポーター」です。今回は、モアレ現象を利用したしおりづくりをしました。簡単な点や線を印刷した透明シートを重ねると、あらふしぎ、きれいなもようが生まれます。光の干渉によって生まれる「モアレ」を使って、動く「しおり」を作りました。

【みちのく博物楽団「地球史の長さを感じてみよう!」】

東北大学総合学術博物館(理学部自然史標本館)を拠点に活動している団体です。ミュージアムの魅力を発信することをテーマに、ワークショップやオリジナルグッズの制作・販売、博物館でのガイドなどを行っています。ぼくたちの住むこの地球はいつからあるの?どんな生き物がいたの?そんな地球についてのギモンにこたえるワークショップを開催しました。自分だけの「地球史巻き物」をつくって考えます。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2018年2月20日レポート

【理学部天文学教室「アンドロメダファイトカードゲーム」】

東北大学天文学専攻の学生を中心とした、天文学に興味関心のある様々な学科の学生が集まって活動している団体です。子供達が宇宙や天文学に興味を持ち、それが学びにつながることを狙いとしたオリジナルカードゲーム「アンドロメダファイトカードゲーム」。小学校低学年以上を対象としていて1対1で対戦しながら遊びます。My spaceにカードを揃えて銀河を召喚!合言葉は『アンドロメダファイト!』

【理学研究科・理学部広報サポーター「モアモアしおりを作ろう」】

東北大学理学部・理学研究科の面白いことを日々、発信するお手伝いをしている「広報サポーター」です。今回は、モアレ現象を利用したしおりづくりをしました。簡単な点や線を印刷した透明シートを重ねると、あらふしぎ、きれいなもようが生まれます。光の干渉によって生まれる「モアレ」を使って、動く「しおり」を作りました。

【みちのく博物楽団「地球史の長さを感じてみよう!」】

東北大学総合学術博物館(理学部自然史標本館)を拠点に活動している団体です。ミュージアムの魅力を発信することをテーマに、ワークショップやオリジナルグッズの制作・販売、博物館でのガイドなどを行っています。ぼくたちの住むこの地球はいつからあるの?どんな生き物がいたの?そんな地球についてのギモンにこたえるワークショップを開催しました。自分だけの「地球史巻き物」をつくって考えます。

2月16日(金)理学・生命科学研究科 合同シンポジウム2018〜新学術領域における学生・若手研究者の連携〜

2月16日(金)、理学研究科合同C棟2階にて、東北大学大学院理学研究科・生命科学研究科 理学・生命科学研究科 合同シンポジウム2018〜新学術領域における学生・若手研究者の連携〜が開催されました。

東北大学大学院 理学研究科では、新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、2007年度から東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度には新たに生命科学研究科を加え合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

昨年度からの新しい取り組みとして、ポスター発表者の方々全員に一分間のショートプレゼンテーションをしていただきました。聴講者は優秀なショートプレゼンテーションに投票し、その結果、今年度は5名の方々に「優秀ポスター賞」が授賞されました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2018年2月 8日レポート

東北大学大学院 理学研究科では、新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、2007年度から東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度には新たに生命科学研究科を加え合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

昨年度からの新しい取り組みとして、ポスター発表者の方々全員に一分間のショートプレゼンテーションをしていただきました。聴講者は優秀なショートプレゼンテーションに投票し、その結果、今年度は5名の方々に「優秀ポスター賞」が授賞されました。

2月6日(火)、7日(水)東北大生がつなぐハワイと宇宙2018

2月6日(火)、7日(水)、せんだいメディアテークにて、「東北大生がつなぐハワイと宇宙2018」が開催されました。このイベントは子ども向けから大人向けまで、様々なイベントを2日間にわたり開催し、楽しみながら、より深く、宇宙とハワイの関係を学ぶイベントです。学生が中心となり企画したイベントブースが5つ、また最終日には、国立天文台TMT推進室 准教授の青木 和光 先生の公開講演が行われました。Thirty Meter Telescope (=30メートル望遠鏡; 略称TMT)は、2027年の稼働開始を目指して建設計画を進めている口径30mの光学赤外線・次世代超大型天体望遠鏡です。講演では、現在の天文学のホットな話題、ハワイでのTMT建設をめぐる問題、今後のTMT建設の見通し、TMTに関する日本の関与など、話題が多岐に渡り、大変充実した時間となりました。

イベントブースは以下の通りです。

■ マウナケア山における理想のTMT建設地を考えよう

■ 天文台からの脱出

■ 人間すごろくでTMT、ハワイ文化・歴史、宇宙を知ろう with 東北大生

■ 君がガリレオになる90分〜世界にひとつだけの望遠鏡を作ろう〜

■ 宇宙を身近に感じよう!写真展☆スペシャル

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2018年2月 8日レポート

イベントブースは以下の通りです。

■ マウナケア山における理想のTMT建設地を考えよう

■ 天文台からの脱出

■ 人間すごろくでTMT、ハワイ文化・歴史、宇宙を知ろう with 東北大生

■ 君がガリレオになる90分〜世界にひとつだけの望遠鏡を作ろう〜

■ 宇宙を身近に感じよう!写真展☆スペシャル

2017年度 もしも君が杜の都で天文学者になったら

今年で7年目を迎える、高校生向けのイベント「もしも君が杜の都で天文学者になったら(以下、もし天)」を、12月23日(土)〜12月29日(金)に開催致しました。

東北大学大学院理学研究科天文学専攻と学際科学フロンティア研究所では、アウトリーチ活動の一環として高校生向けのイベント「もし天」を、仙台市天文台・宮城教育大学との共催で開催する、高校生向け天文学者職業体験実習です。全国から集った高校生達が、1週間合宿をし、高校生自らが研究テーマと研究計画を立案して天文台の望遠鏡で観測し、そのデータを解析して宇宙の謎の解明をするプログラムです。

今年は、全国から16名の高校生が集まり、宇宙の謎に挑みました。もし天に参加した高校生は通称「もしチル」と呼ばれ、7年目を迎える今年、全国に点在する「もしチル」がなんと100名を越えました!開校式前に受付をした記念すべき100人目のもしチルには今年度のもし天代表である津村耕司先生から記念品が贈られました。最終日の12月29日(金)には、1週間かけて研究した成果をまとめ、一般市民の皆様に解りやすく伝える研究成果発表会を理学研究科青葉サイエンスホールで行いました。お休みにも関わらずたくさんの方々のご来場、有難うございました。

発表は、次の通りです。

備考

平成29年度 ひらめき☆ときめきサイエンス採択事業

天文学振興財団 平成29年度天文学普及・啓発事業採択事業

リンク

*「もしも君が杜の都で天文学者になったら」ウェブサイト

*「TELSTAR」ウェブサイト

TELSTARさんは、宇宙をフィールドに活躍する多種多様な人材を創出するため、宇宙への興味の入り口を提供する活動をされています。代表の吉田華乃さんに、もし天期間中、密着取材をして頂きました。このレポートも吉田さんにご提供いただいた写真を使用させて頂きました。

12月23日(土)開校式

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

12月29日(金)研究発表会

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

前の10件

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

次の10件

東北大学大学院理学研究科天文学専攻と学際科学フロンティア研究所では、アウトリーチ活動の一環として高校生向けのイベント「もし天」を、仙台市天文台・宮城教育大学との共催で開催する、高校生向け天文学者職業体験実習です。全国から集った高校生達が、1週間合宿をし、高校生自らが研究テーマと研究計画を立案して天文台の望遠鏡で観測し、そのデータを解析して宇宙の謎の解明をするプログラムです。

今年は、全国から16名の高校生が集まり、宇宙の謎に挑みました。もし天に参加した高校生は通称「もしチル」と呼ばれ、7年目を迎える今年、全国に点在する「もしチル」がなんと100名を越えました!開校式前に受付をした記念すべき100人目のもしチルには今年度のもし天代表である津村耕司先生から記念品が贈られました。最終日の12月29日(金)には、1週間かけて研究した成果をまとめ、一般市民の皆様に解りやすく伝える研究成果発表会を理学研究科青葉サイエンスホールで行いました。お休みにも関わらずたくさんの方々のご来場、有難うございました。

発表は、次の通りです。

【チーム名】 永遠のメリーゴーラウンド

「渦巻/楕円銀河の形の要因」

【チーム名】 Moshi Green X (MGX)

「銀河団の観測によるインフレーション理論の検証 〜宇宙の始まりをさぐる〜」

【チーム名】 ムー

「惑星状星雲と系外惑星の関係性の推測」

【チーム名】 katachi 〜music & galaxy〜

「銀河の様々な形に対して法則はあるのか?」

備考

平成29年度 ひらめき☆ときめきサイエンス採択事業

天文学振興財団 平成29年度天文学普及・啓発事業採択事業

リンク

*「もしも君が杜の都で天文学者になったら」ウェブサイト

*「TELSTAR」ウェブサイト

TELSTARさんは、宇宙をフィールドに活躍する多種多様な人材を創出するため、宇宙への興味の入り口を提供する活動をされています。代表の吉田華乃さんに、もし天期間中、密着取材をして頂きました。このレポートも吉田さんにご提供いただいた写真を使用させて頂きました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました