2月27日(月) 天文学専攻 市川隆教授 最終講義

2月27日(月)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、天文学専攻 市川隆教授の最終講義「南極天文学の展望」が行われました。

当日は学内の研究者、学生はもちろん、一般の方々も来校され、講義室はほぼ満席となりました。市川先生と言えば「南極天文学」。南極での天文観測のために長い間大変ご尽力され、そして現在もそれは続いています。様々な課題に奮闘する市川先生の姿がこれからも見られることでしょう。

そして広報・アウトリーチ支援室では、キャンパスツアーぶらりがく「市川隆先生の観望会(全8回開催)」で大変お世話になりました。毎回たくさんの応募があり人気のテーマとなっています。市川先生は、子供達に夢を持ってもらうこと、親子で宇宙について興味を持ってもらうこと、第一に考えアウトリーチを行って下さいました。長い間、本当にありがとうございました。

【広報サポーターレポート】4月5日 (水) ぶらりがく「市川隆先生の観望会」

4月5日(水)18:00から、東北大学青葉山北キャンパスにある天体ドームにて、子どもから大人までを対象とした観望会が行われました。観望会とは、市川隆先生と一緒に天体望遠鏡を覗き、青葉山から見える星空を眺めるイベントです。この観望会はぶらりがくの恒例行事として、多くの方に慣れ親しまれたイベントですが、当日の天気や雲の状況に左右され、星を観察できない日も過去にはあったようです。参加者の中には、「前回は星が見れなかったんです」と今回改めて星を見るべくリベンジしに来てくださった方もいました。実際、当日は天気に恵まれ、星空を眺めるにはもってこいのきれいな夜空であり、観望会に初めて参加された方もそうでない方も満足していただけたようでした(図1)。

今回覗かせていただいた望遠鏡のある天体ドームは、地下鉄青葉山駅の出入り口からすぐそばにある理学研究科合同C棟の8階にあります。地下鉄で青葉山キャンパスに来たことのある方ならば誰もが一度は銀色のドームを見たことがあるのではないでしょうか。天体ドームの入り口へは、合同C棟の7階から天井の低い階段を数十段昇っていくとたどり着きます。天体ドームの中は30人入るといっぱいでしたが、ドームを開くとその隙間から夜空が広がっており、遠くの星空を眺めていると開放感に溢れ、とても気持ちがよかったです。市川先生がドームを開けた瞬間、参加者の皆さんからも思わず「おお~」と歓声があがりました。ドームを開けると言っても360℃開くわけではなく、ちょうど茹でたじゃがいもの皮を両端から引っ張りツルンと剥くときのように、ドームの頂上から少しだけ隙間の開いた様子になります(図2)。そのため、望遠鏡の向きを変える時には、望遠鏡の向きに合うように、開いたドームも一緒に回転します。天体ドームの中にいながらドームが回転するのを見ていると、まるで自分が回っているのではないかと錯覚するような不思議な感覚になり、この感覚を面白がっている子どもたちもいました。普段滅多に入る機会のない天体ドームの中を見てみるというのは、大学生の私でもなかなか面白い体験でした。望遠鏡には直径51cmの鏡が付いています。参加者の方は1人ずつ鏡を覗かせてもらい、望遠鏡の仕組みを改めて確認し、「へえ、こんな風になっているんだ」と感心していました。

当日は火星と月を眺めました。火星は肉眼で見ても赤っぽく見えますが、望遠鏡を覗いてもやはり赤く見えました。「ではなぜ火星は赤い?」と市川先生が子どもたちへ質問を投げかけると、小学生がその理由をきちんと説明していた姿には私も驚きました。また、この日はちょうど頭上に明るい月を見ることも出来ました。望遠鏡で月を見ると、クレーターがはっきりと見えました(図3)。クレーターは小惑星との衝突の跡であり、月には空気がないため風化せずにその形がきれいに残っているそうです。私たちが眺めた月のクレーターの大きさから、年代を測定する研究が行われていることも教えていただきました。「どんな質問でもしてくださいね」と市川先生がおっしゃると、子どもたちからは「宇宙でできた最初の星はどれですか?」「月はどうやって出来たのですか?」と最先端の研究に関わるような疑問や質問が沢山出てきました。

今回の観望会では、参加者の皆さんへお土産として、望遠鏡から見た月を自分の携帯やスマートフォンのカメラで撮影してもらうという市川先生からの気の利いたプレゼント企画も行われました。望遠鏡をカメラで覗くことは意外と難しく、特にこの日の月はとても明るかったため、光の量を調整することに皆さん苦戦しているようでした。アシスタントをしてくれた大学生からも「撮影のポイントは根気よく撮ることです(笑)」と、直接望遠鏡を覗いた画と同じものを写真に収めるには、何度も繰り返しシャッターを押す必要があるというアドバイスをもらいました。上手く写真を撮ることのできた参加者の方々は、一緒に来た家族や友人に嬉しそうにその写真を見せていました。コツを掴んだ参加者同士で写真の撮り方を教え合う場面も見られました。私も月の写真を自分のスマートフォンで撮影してみましたが、やっぱり良い写真を撮ることができると嬉しいものですね。

これからの時期は暖かくなり、夜も冷え込むこともなく、星を眺めるのには良い季節です。皆さんもこれをきっかけに星空を眺めてみてはいかがでしょうか。宇宙について、新たな疑問が生まれてくるかもしれません。

【フォトアルバム】「環境・地球科学国際共同大学院プログラム」ハワイ大学調印式

理学研究科が2016年10月に立ち上げた「環境・地球科学国際共同大学院プログラム」では、2017年3月28日 ハワイ大学の海洋地球科学技術学部と、博士課程学生の共同指導にかかわる覚書を調印しました【詳細はこちら】。同行された広報・アウトリーチ支援室長の小原隆博教授、庄司欽也大学院教務係長から写真を提供いただきましたのでご紹介します!

【広報サポーターレポート】4月1日 (土) ぶらりがく「鉱物の見かけのフシギ ~似ていないのに同じ石って??~」

4月1日(土)、東北大学理学研究科合同C棟2階多目的室にてぶらりがくが開催されました。「ぶらりがく」とは、普段より東北大学理学部で行われている研究の一場面を一般の方々に知っていただく科学イベントです。ぶらりと気軽に参加でき、自然の不思議を紐解くサイエンスの世界について、研究者や大学生と直接お話できるのが大きな特徴となっています。

今回は今年度第一回目の開催ということで、小中学生を対象に「鉱物の見かけのフシギ ~似ていないのに同じ石って??~」と題し、地学専攻の栗林貴弘准教授より鉱物のカタチとその面白さについて紹介していただきました(図1)。当日は約40名の小学生とその親御さんが足を運んで下さり、熱心な先生のお話に耳を傾けていました。中には、一生懸命メモを取りながら話を聴いている小学生たちもいました。

まず始めに「鉱物のカタチが何によって決まるのか?」というテーマをメインに、鉱物のもつ対称性やその種類について詳しく教えていただきました。私たちが見ている鉱物の外形はミクロな原子の配列が反映されており、その外形を見て特長を探すことで、鉱物のミクロな情報を引き出すことが出来るそうです。話の途中、「むずかしいよ~」と声を上げる子もいましたが、最後には情熱的な栗林准教授の説明にすっかり聞き入っているようでした。

その後、黄鉄鉱などの鉱物模型を組み立て(図2)、模型を手にとって眺めながら対称性を探したり、実際の結晶との比較を行ったりしました(図3)。天然のきれいな結晶を観察すると、組み立てた模型と全く同じ形の鉱物が実際に産出していることに気づき、驚いている方が沢山いました。自然界の法則の美しさには誰もが心惹かれる魅力があるのではないでしょうか。特に子どもたちはきれいな鉱物に興味津々で、先生を囲んで鉱物の成因や色、形について沢山質問をしていました。"鉱物"と聞くと馴染みのないように感じますが、化粧品の原料として鉱物が利用されていることを栗林准教授が口にすると、子どもたちよりもその親御さんが目を光らせた姿も印象的でした。

結晶観察の後には、パソコンのソフトを用いて鉱物の外形を描きました(図4)。パソコンの操作は少し難しいようでしたが、栗林准教授や大学生が親身に教えていただき、様々な形の結晶を自由に描いて楽しんでいました。

今回お話をしてくださった栗林准教授は、自身が小学生の時に観たNHKの科学番組がきっかけで鉱物に興味をもったそうです。当日参加してくれた小学生の中には、自分の家の周りのきれいな石を拾ってコレクションしている子もおり、栗林准教授に詳しいお話を聞いている姿も見受けられました。このぶらりがくをきっかけに、子どもから大人まで多くの人がサイエンスに対してより深い興味を持ってくれるようになると嬉しいですね。

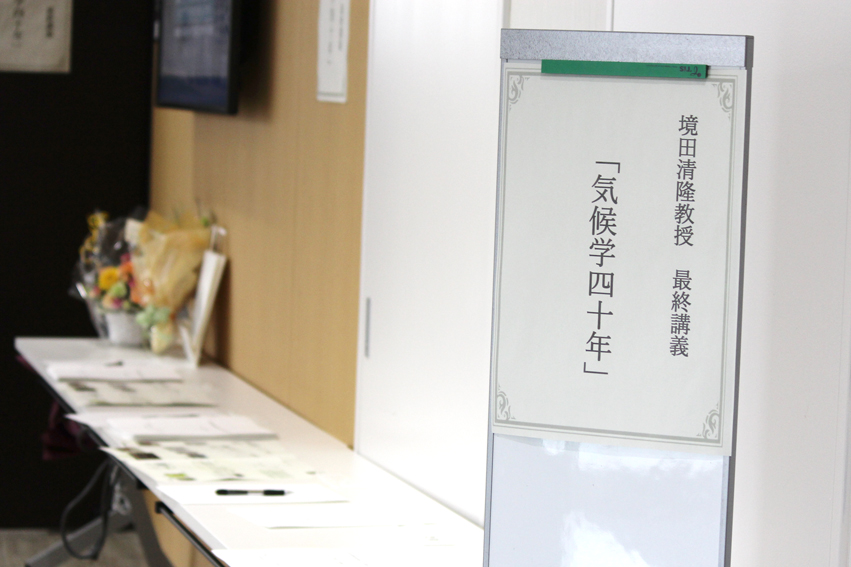

3月18日(土) 地学専攻 境田清隆教授 最終講義

3月18日(土)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、地学専攻 境田清隆教授の最終講義「気候学40年」が行われました。

境田先生は、学生時代に起こった冷夏を機に都市気候やヤマセに関する気候学の研究に取り組んでこられました。さらには中国内蒙古の砂漠化の研究など様々なスケールの大気現象の解明にご尽力されました。

講義では、境田先生の生い立ちからこれまでの研究の成果など、たくさんの思い出の写真をスライドで映しながら振り返りました。また、学友会男声合唱部部長も長年務めておられ、次年度からは理学部の広報室長でもある小原先生に引き継がれたこともお話されました。

会場は同窓生やご家族などで満席となり、長年にわたる研究・教育に対する敬意と感謝の思いを込めて、惜しみない拍手が送られました。

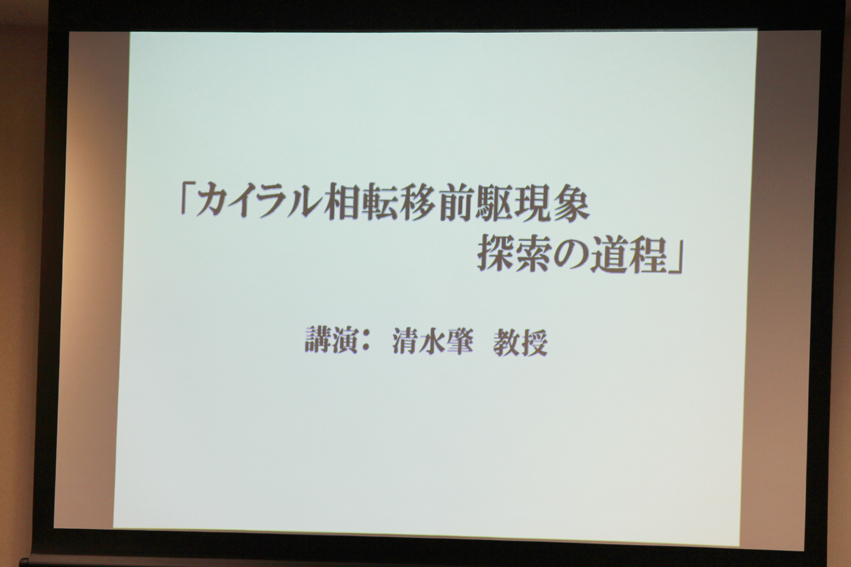

3月7日(火) 電子光理学研究センター 清水肇教授 最終講義

3月7日(火)、電子光理学研究センター三神峯ホールにて、清水肇教授の最終講義「カイラル相転移前駆現象探索の道程」が行われました。

清水先生は核物理(クォーク核物理)の研究に従事され、また、理学部附属原子核理学研究施設(核理研)が独立部局として電子光理学研究センターに改組した2009年12月から2015年3月まで、初代センター長を務められました。

講義では、清水先生の生い立ちや、核物理研究の道に進むことになった学部生時代のエピソード、これまでの研究成果などをお話されました。冒頭で「たくさんの人たちに支えられ、大変感謝している」と清水先生がご挨拶され、さらに発表スライドやお話の中で清水先生とこれまでご縁があった方々のお名前がたくさん登場していたことがとても印象的でした。軽妙な語り口であっという間の90分でした。

清水先生の今後のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。

3月10日(金) 物理学専攻 高橋隆教授 最終講義

3月10日(金)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、物理学専攻 高橋隆教授の最終講義「私と光電子分光との歩み」が行われました。

青葉サイエンスホールがあっという間に満席になり、追加の席を用意してスタートとなりました。初めに落合先生より高橋先生の紹介がされました。高橋先生は、角度分解光電子分光、いわゆるARPES、の第一人者であり、ARPESによる物性研究を牽引されてきました。40年に亘るご研究で出版された論文は431編、総被引用数が15,000以上、h-indexが64となり世界中からその成果が大きく注目されております。講演中には記念すべき第1号の論文も紹介されました。

3月3日(金) 化学専攻 十川和博教授 最終講義

3月3日(金)、理学研究科大講義室にて、化学専攻 十川和博教授の最終講義「転写抑制と神経細胞死」が行われました。

十川先生は生命科学研究科所属ですが、化学専攻の生物化学研究室を担当し、神経疾患の発症メカニズムの研究に従事されました。

生命科学研究科長の東谷先生より「常に研究に没頭しており、生涯現役の先生」とご紹介があり、多くの方が聴講されるなか、大阪大学理学部化学科で学んでいた頃からこれまでの研究成果、当時経験した出来事、さらには趣味のエレキギターを演奏している映像など、多岐にわたるご活躍についてお話されました。

十川先生の今後のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。

3月3日(金) 化学専攻 福村裕史教授 最終講義

3月3日(金)、理学研究科大講義室にて、化学専攻 福村裕史教授の最終講義「凝集系物理化学の新天地を求めて ~Like a rolling stone~」が行われました。

福村先生は、1998年に東北大学大学院理学研究科教授として着任し、有機物理化学の研究に従事されました。また、2011年から3年間理学研究科長を務められました。2016年3月にご退職後、現在は仙台高等専門学校長を務められています。

当日は学生、教職員、福村研OBなど多くの方が聴講するなか、これまでの研究成果を当時の写真もスライドに入れながらお話しされました。途中、次期研究科長の寺田先生に激励のメッセージを送る場面も見られました。

福村先生のご健康とますますのご活躍を祈念いたします。

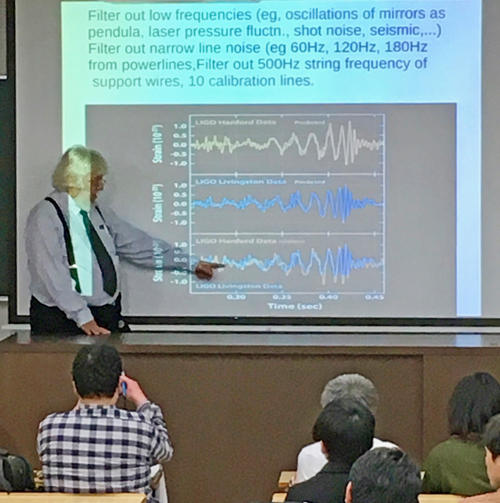

3月14日 GP-PU一般講演会「地上における初の重力波観測について」が開催されました

2015年9月米国の観測グループLIGOが初めて重力波の観測に成功し、13億年前に合体した2つのブラックホールから出た重力波のデータが採れたという重大な意義を分かりやすく解説していただきました。会場はほぼ満席となり、終了後もサインを求める列ができるほど盛大なセミナーとなりました。

□ 宇宙創成物理学国際共同大学院(GP-PU)

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました