9月2日(土)サイエンスリンク in 山形

さて、このサイエンスリンクですが、2018年2月25日(日)サイエンスリンク in 仙台 の開催が決定しました。今回、広報サポーターとして参加した学生が サイエンスリンク in 仙台実行委員 として準備を進めています。詳細が決まり次第、こちらでもお知らせ致します。お楽しみに!

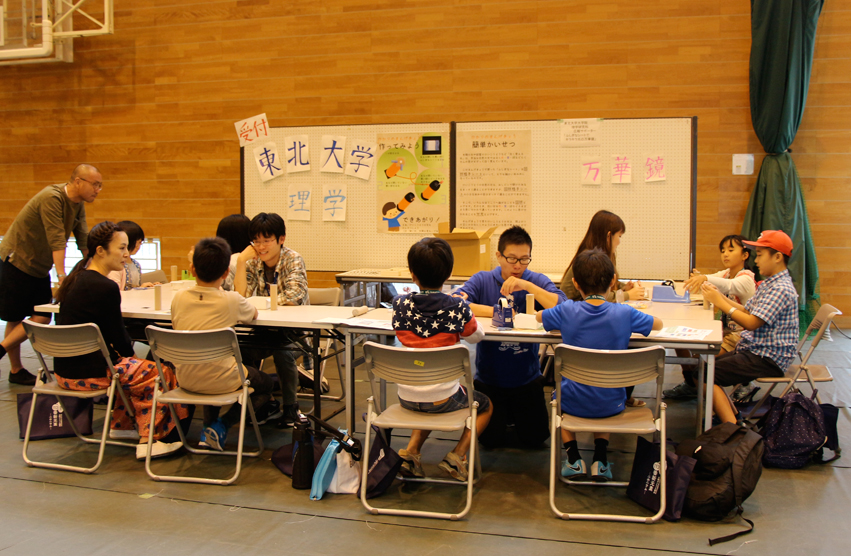

【広報サポーター「ふしぎなシートでキラキラ光の万華鏡」】

「分光シート」を使用した万華鏡は、通常とはちょっと違う見え方でキラキラ光ります。「どうしてこう見えるの?」と言う疑問に答えながら楽しく製作を進めます。穴の大きさ・数・デザインによって光の見え方が変わります。自分だけのオリジナル万華鏡が完成しました。整理券を配布したくさんの方々に参加いただきましたが、早々に整理券が無くなりご迷惑をお掛けしました。また機会があればぜひご参加ください。

8月19日(土) 東北大学科学シンポジウム「ニュートリノ研究に夢をのせて」

後半の高校生とのトークセッションでは、「カミオカンデはなぜ円柱型なのか?」や「研究の方針や論文作成時に他グループを意識しているか?」、「昔の研究環境と比べて今はどうか?」など鋭い質問が次々飛び出し、大変盛況な会となりました。

プログラム

講演1「神岡での研究の30年」

梶田 隆章 先生(東京大学 宇宙線研究所長、2015年ノーベル物理学賞受賞)

講演2「神岡に向けてニュートリノビーム発射」

中家 剛 先生(京都大学 理学研究科 教授)

講演3「ニュートリノで解き明かす宇宙の謎」

井上 邦雄 先生(東北大学 ニュートリノ科学研究センター長)

高校生とのトークセッション「科学研究の夢」

ファシリテーター 渡辺 寛子 先生(東北大学 ニュートリノ科学研究センタ- 助教)

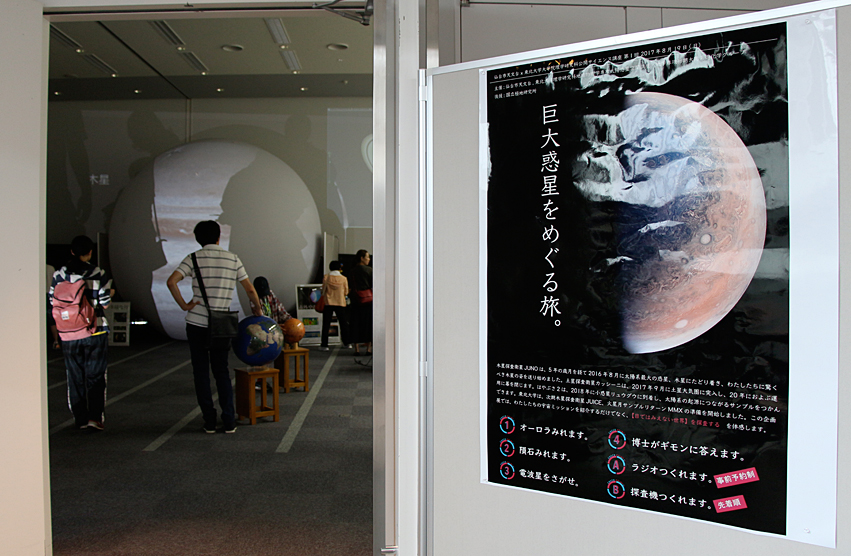

8月19日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 巨大惑星をめぐる旅ー地球物理学専攻・地学専攻編ー

その第1回目のイベントとして、8月19日(土)仙台市天文台にて「巨大惑星をめぐる旅ー地球物理学専攻・地学専攻編ー」が開催されました。

当日は、[1]ラジオ工作、[2]人工衛星折り紙、[3]ミニ講演、[4]小惑星サンプル展示の4つのイベントで構成され、たくさんの方々にご来場いただきました。小学生や未就学児が楽しめる工夫が会場の随所に見られ、お子さんたちが気に入ったブースに何度も足を運ぶ姿が印象的でした。

8月4日(金)夏休み大学探検2017「マグマのふしぎ」

講師は 地学専攻 鈴木昭夫先生。「マグマのふしぎ」と題して、最初に講義を、その後、大学内にある実験機器見学が行われました。

鈴木先生は、身近なものをマグマに見立てたり、普段中学校で使用してる教科書を材料に、且つ、大学の授業に近い形で講義を進めました。中学生の皆さんの、授業が進むにつれ内容に興味深く引き込まれる様子が印象的でした。

※実験ではマグマ中の粘り気の素(二酸化ケイ素)の代用品として、「キサンタンガム(増粘多糖類)」を使用しています。厳密には、マグマ中におけるSiO4四面体の連結構造と粘液中のキサンタンガムの構造は異なります。

【広報サポーターレポート】7月19日(水)ぶらりがく「数学はお医者さん?-数学とがん治療の関わり-」

7月19日(水)、東北大学理学研究科合同C棟多目的室にてぶらりがくが開催されました。今回は一般の方を対象に、「数学はお医者さん?-数学とがん治療の関わり-」と題し、数学専攻の岡部真也准教授から前立腺がんの治療法に関わる数学の取り組みについてお話していただきました。当日は小中学生とその親御さんたちが、暑い中、足を運んでくださり、約30名の方々が、熱心に先生のお話に耳を傾けていらっしゃいました(図1)。

講演では「間欠的ホルモン療法」というテーマのもと、数理モデルを用いた前立腺がんの治療法について詳しく教えていただきました。間欠的ホルモン療法とは、投薬の中断と再開を繰り返すことによって、がんの再燃を防いだり、進行を遅らせたりすることを目指す副作用の少ない治療法のことです。小学生にもわかるように、がん細胞の栄養源になるホルモンを"ご飯"と称し、がん細胞が大きくなったり、小さくなったり・・・という現象を、数式やグラフを使ってご説明いただきました(図2)。微分の数式が出てきたときは、難しいなという表情をされていたお子さん達もいましたが、その数式が表す意味を簡単なものに置き換えてお話してくださり、大変分かりやすかったです。

小学生にとっては少々難しい内容だったかもしれませんが、親御さんたちのフォローを受けながら最後までしっかりと聞いてくれました。中高校生にとっては、普段学校で頭を悩ませながら一生懸命勉強している数学が、こんな風に誰かのためになっているんだ!と、実感することができるいい機会だったのではないでしょうか?今回のぶらりがくを通して、私たちが日常生活では感じられない数学の新たな一面を体験していただけていたら嬉しいです。

7月16日 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2017が開催されました

当日は雨が降ったり止んだりの空模様でとても蒸し暑い日となりましたが、多くの親子連れで賑わいました。理学研究科所属の研究室でもブースを出展しており、大盛況のうちに終了しました。

□ 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ

『もしも地球が立方体だったら?』

東北大学大学院理学研究科地球環境物理学講座(須賀研究室)・公益財団法人日本科学協会

▲地球が立方体だったらどんな環境になるのか。SF動画を見ながら解説していきます。

▲地球が立方体だったらどんな環境になるのか。SF動画を見ながら解説していきます。 ▲受講した皆さんは、地球が "球" であることの意味を感じ取って頂けたかと思います!

▲受講した皆さんは、地球が "球" であることの意味を感じ取って頂けたかと思います!『惑星(わくせい)ってなんだろう?』

東北大学大学院理学研究科太陽惑星空間系領域

▲自分たちでラジオを作り、それを使って惑星と電波について調べます。

▲自分たちでラジオを作り、それを使って惑星と電波について調べます。 ▲こちらは磁力線を可視化するブースです。

▲こちらは磁力線を可視化するブースです。7月8日(土) 数学専攻 大学院入試説明会

7月8日(土)、数学専攻の大学院入試説明会が青葉山キャンパス数理記念会館(川井ホール)で行われました。今年は43名の出席者があり、内11名は学外からの参加となりました。

司会進行を務められた 石毛 和弘 先生は、数学教室の紹介、大学院入試の説明などをお話しされました。数学教室の紹介では、数学専門誌「東北数学雑誌」出版のこと、教育プログラム、就職状況から仙台暮らし事情まで、とても幅広い情報をご説明されました。

また、それぞれの分野の説明は、山内 卓也 先生(代数学/数学基礎論)、石毛 和弘 先生(解析学/数理科学連携研究センター)、石田 政司 先生(幾何学/AIMR)が行いました。その後、在学生の春原 将人 さん(修士課程1年/幾何学)、伊東 邦大 さん(博士課程1年/代数学)、三宅 庸仁 さん(修士課程2年/解析学)の紹介があり、懇談会ではざっくばらんに質問が飛び交いました。

今回は用意した募集要項が足りなくなる程の盛会となりました。実際にキャンパスに足を運んでいただくことで大学の雰囲気、そして先生や先輩との距離感などを体感出来たのではないでしょうか。

6月30日(金)物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

最初に全員が集まり全体説明、その後6班に分かれて3つの研究室を回るラボツアーがあります。その後、再び集まり座談会、最後に自由見学です。物理学科の先生や先輩の話を直接聞くことができる貴重な機会です。今回は53名の参加者がありました。

【広報サポーターレポート】6月17日 (土) ぶらりがく「光を操る・光で操る -時間分解分光の世界-」

6月17日(土)、東北大学理学研究科合同C棟2階青葉サイエンスホールにて、ぶらりがくが開催されました。今回は一般の方を対象に「光を操る・光で操る -時間分解分光の世界-」と題し、物理学専攻の吉澤雅幸教授より分光学の最先端研究についてわかりやすく紹介していただきました。分光学とは、スペクトル(色)から物質の電子状態を調べる学問です。当日は幼稚園生から大人まで幅広い年齢の約50名の方が足を運んでくださり、回折格子を用いた実験等を通して、光を操る方法やその利用法について学びました(図1)。

まず始めに今回のテーマである「時間分解分光」についてわかりやすく教えていただきました。「時間分解分光」と言うと少し難しく聞こえますが、一口で言うならば「スペクトル(色)を用いて物質の時間変化を測定する」ということです。最近は、分子の振動周期とほぼ同じ時間スケールに相当するフェムト秒(1000兆分の1秒)領域の時間変化を測定することができるそうです。時間分解して観測するメカニズムは、中学校で習ったストロボ写真を撮るのと同じ仕組みだというお話を聞き(図2)、大人の皆さんは、昔学校で習った分光学が最先端研究で応用されていることに懐かしさ半分、驚き半分の様子でした。

次に「光を操る」ということで、色を取り出すために、回折格子を用いて白熱電球やLED電球のスペクトルの違いを見る実験を行いました(図3)。参加者には1人1つ回折格子が配られ、照明を暗くした部屋で回折格子を覗きながら実際にスペクトルを確認していました。実験中にスペクトルの違いがよくわからなかった子も、講演後再び電球の光を回折格子で覗きながら「ああ、本当にちがう!」とその違いを確認し、自分なりに納得しているようでした。実際の研究では、コンピュータでスペクトルを読み込み、物質の電子状態を見ているそうです。また、身の回りで光を操る例としてレーザーを取り上げ、光を強める仕組みや、色を変える非線形光学に関するお話もありました。

最後に、「光で操る」ということで、光の熱や運動量、エネルギーが産業的に利用されていることを教えていただきました。また、最先端の研究である光合成初期過程に関するお話も紹介していただきました。小学校で習うような誰もが知っている光合成の効率的な仕組みが研究対象としてとても奥深いことを教えていただき、子どもから大人まで深く考えさせられる濃い内容でした。講演後には待ち時間が出るほど、吉澤教授に多くの人が質問を寄せていました。

講演の最後、吉澤教授より「光と物質の多彩な関わり合いは無限の広がりをもつ」というお話がありました。家に帰ってからも蛍光灯やイルミネーションを回折格子で覗きながら、光の無限な可能性について考えてみてはいかがでしょうか。

「社会にインパクトある研究」第1回シンポジウム〜理念を共有する〜

東北大学は、2016年、現在社会の抱える諸問題を解決し、人類が融和的に共存できる心豊かな未来を創造するため、「社会にインパクトある研究」を立ち上げました。解決すべき社会的課題からAからGの7つのグループテーマを抽出し、30のプロジェクトが研究を推進しております。このシンポジウムは、プロジェクトの理念を共有し、プロジェクト間の相互理解を深め、連携を促し、「持続可能で心豊かな社会」の創造を目指すものとして開催されました。

プロジェクトは7つのグループテーマを抽出し、それぞれのテーマに合致する研究者を集結して30のプロジェクトを構築しています。これらのプロジェクトの推進を通じて、長期的かつ組織的に課題解決に取り組みます。

理学研究科・理学部からは、以下、4つのプロジェクトに参加しております。

A-1.地球温暖化の緩和と適応への貢献 【詳細】

(地球物理学専攻:早坂忠裕先生、須賀利雄先生)

C-4.放射線リスク理解の深化と放射性廃棄物の安全化 【詳細(web準備中)】

(物理学専攻:田村裕和先生)

F-2.太陽系の激動を探り、宇宙に拡がる文明を拓く 【詳細(web準備中)】

(地球物理学専攻:笠羽康正先生、小原隆博先生)

G-1.持続可能で心豊かな社会創造に気概をもつ人の育成 【詳細】

(物理学専攻:田村裕和先生)

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました