JpGU-AGU Joint Meeting 2017

5月20日(土)〜25日(木)、JpGU-AGU Joint Meeting 2017が幕張メッセで開催されました。2017年度の日本地球惑星科学連合大会(以下、JpGU)はアメリカ地球物理学連合大会(以下、AGU)との初めての共同主催です。例年よりもセッション数の増加、会場の広さ、開催日の増加などイベント全体が拡張され、参加人数は過去最大の8,100人でした。

理学研究科からは、地球物理学専攻、地学専攻のほとんどの教員、学生が参加し、国際共同大学院プログラムのブースも出展されました。参加されている教員や学生はもちろん、OBOGの方々も取材させていただきました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2017年6月 6日レポート

理学研究科からは、地球物理学専攻、地学専攻のほとんどの教員、学生が参加し、国際共同大学院プログラムのブースも出展されました。参加されている教員や学生はもちろん、OBOGの方々も取材させていただきました。

5月29日-30日 第2回地球・海・空: 環境・地球科学国際共同大学院ワークショップが開催されました

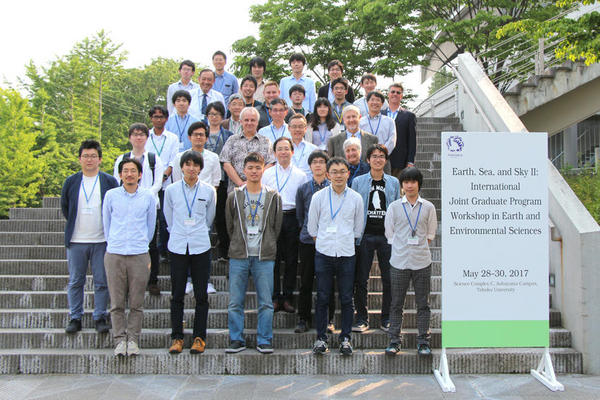

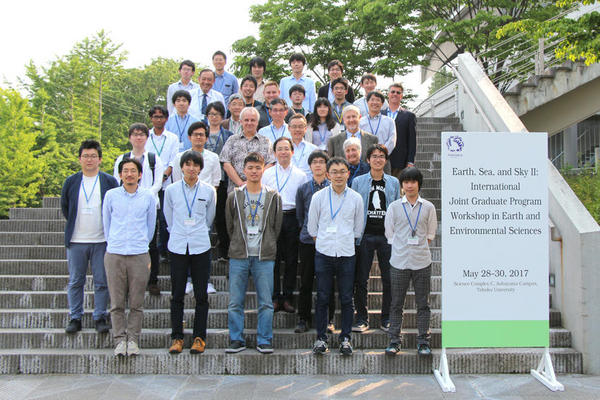

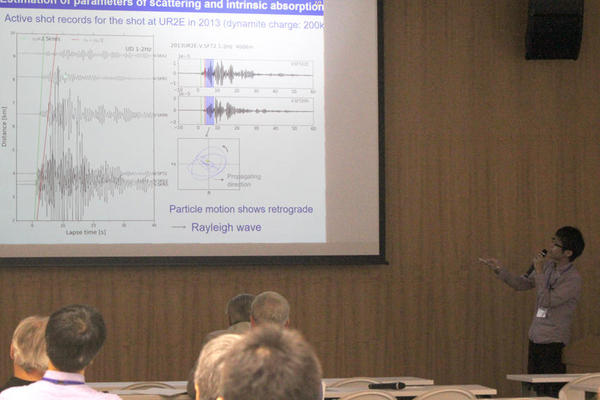

5月29日、30日、理学研究科合同C棟2階青葉サイエンスホールにて「第2回地球・海・空: 環境・地球科学国際共同大学院ワークショップ」が開催されました。本ワークショップは、本学の環境・地球科学国際共同大学院プログラムと日本学術振興会の日独共同大学院プログラム「地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム」(東北大学―バイロイト大学)が共同で開催したもので、本研究科、環境科学研究科に加え、バイロイト大学、ハワイ大学、アメリカ地質調査所(USGS)からも研究者が参加されました。バイロイト大学、ハワイ大学とは、学生の共同指導に関する覚書を交わしています。29日には、環境・地球科学国際共同大学院プログラムの学生を対象としたQE (Qualifying Examination)も行われ、海外の研究者の方々にも審査に加わっていただきました。口頭発表や面接を全て英語で行うため、受験者の緊張がこちらにも伝わってきました。

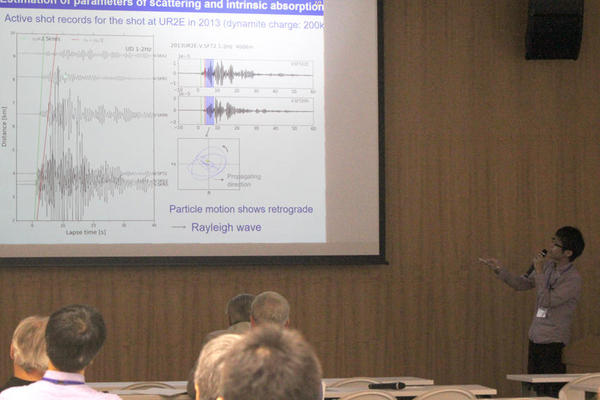

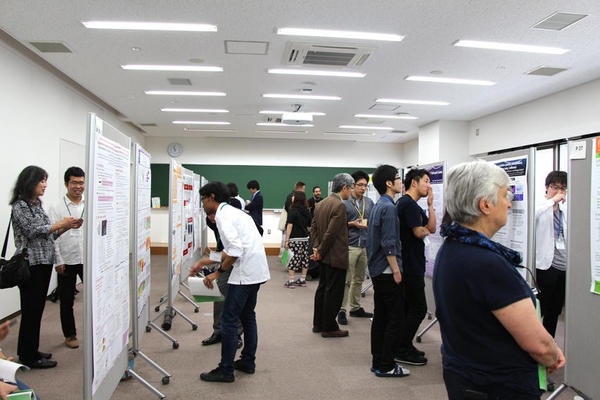

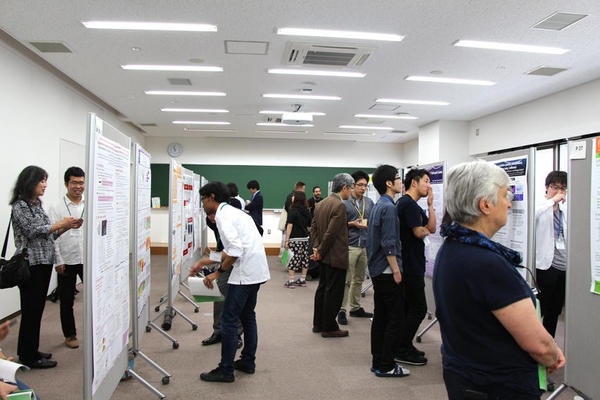

2日間を通して固体地球科学(火山・地震・地球内部など)から海洋・大気科学まで様々な分野の発表が行われ、分野の垣根を越えて活発な議論や交流がなされました。

▲29日:口頭発表の様子

▲30日:ポスター発表の様子

□ 環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

□ 地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム

2017年6月 1日レポート

2日間を通して固体地球科学(火山・地震・地球内部など)から海洋・大気科学まで様々な分野の発表が行われ、分野の垣根を越えて活発な議論や交流がなされました。

□ 環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

□ 地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム

3月18日(土)〜20日(月)地球の教室2017〜時間スケールで見る環境変動〜 開催報告

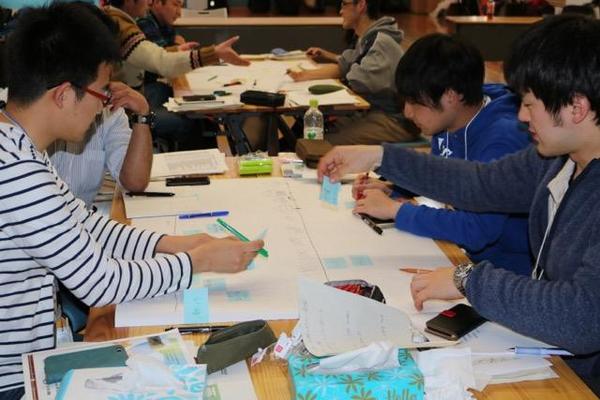

3月18日(土)、19日(日)、20(月)の3日間、オーエンス泉岳自然ふれあい館にて「地球の教室2017」を開催しました。「地球の教室」とは、昨年度まで「海洋と地球の学校」という名称で行われてきた、地球科学を学んでいる大学生が主催する、地球科学に関する分野横断型の勉強会です。地球科学に興味のある人なら誰でも参加することができ、今年度は大学1年生から社会人まで29名の方が全国から参加してくださいました。「時間スケールで見る環境変動」をテーマに、講義・ディスカッション・巡検を通じて理解を深めました。

1日目、3日目は東北大学・上智大学・海洋研究開発機構から6名の先生をお呼びし、古環境・大気・海洋・地球温暖化についての講義を行いました。これまでに地球上で起こった環境変動について、現在行われている研究を交えながら、わかりやすく教えていただきました。また、講義の間にはグループディスカッションを行い、私たちの社会と環境変動との関係について見つめ直しました。

▲グループディスカッションでワークショップを行っている様子です。活発な議論が交わされていました。

▲グループディスカッションでワークショップを行っている様子です。活発な議論が交わされていました。 ▲講義の様子です。とても興味深い内容の講義をしていただきました。

▲講義の様子です。とても興味深い内容の講義をしていただきました。2日目は仙台市内へ巡検に行いました。仙台の地形を作り出した、火山噴火や海水準の変動の記録を見ることのできる露頭を観察し、過去の地球環境について理解を深めました。

▲磊々峡で火砕流堆積岩について説明を受けている様子です。他の場所で化石を見つけることもでき、盛り上がりました。

▲磊々峡で火砕流堆積岩について説明を受けている様子です。他の場所で化石を見つけることもでき、盛り上がりました。実行委員会では今後も継続してこの活動を行っていきたいと考えており、新しいスタッフを募集しています。興味のある方は「地球の教室2017」ホームページ(https://chikyuunokyoushitsu2017.jimdo.com/)をご覧ください。

地球の教室実行委員会 吉田奈央(理学部宇宙地球物理学科4年)

5月20日(土)化学専攻 大学院自己推薦入試説明会

5月22日(土)、化学専攻の大学院自己推薦入試説明会及び研究室見学が青葉山キャンパス、片平キャンパスで行われました。初めに専攻長の豊田耕三先生より入試の詳細説明、理学部概要、化学専攻の組織など全体説明、次に5人の先生方より研究室紹介が行われました。その後、青葉山キャンパスは5研究室、片平キャンパスは6研究室の見学が行われ、広報室は上田研究室(有機化学第一研究室)、寺田研究室(反応有機化学研究室研究室)、岩本研究室(合成・構造有機化学)の3つに同行させていただきました。

参加した学生からは「研究室設備が整っていることに驚きました。」「来年は教育実習の予定なので今年参加しました。(学部3年生)」「地下鉄で来たのですが仙台駅からとても近いですね。」などの声がありました。

物理学専攻 2017年度大学院入試説明会・研究室見学(仙台会場)が行われました

5月13日(土)、物理学専攻の大学院入試説明会および研究室見学が青葉山北キャンパスで行われました。今年はあいにくの悪天候となりましたが、多くの志望者が参加されました。最初の説明会では、物理学専攻の概要やカリキュラム、修了後の就職・進学状況、入学試験日程などの全体説明、そして、自己推薦志望者の入試説明が行われました。その後の研究室見学は、青葉山地区、片平地区、三神峯地区から構成された9つの見学コースのうち、参加者が2コース選択して見学できるようになっています。各コースの教員から研究に関するより詳細な説明を受け、研究室の雰囲気を体感したことで、進学へのモチベーションを一層高められたのではないでしょうか?

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

【参考リンク】

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 http://www.phys.tohoku.ac.jp/index.html

東北大学金属材料研究所 http://www.imr.tohoku.ac.jp/

東北大学多元物質科学研究所 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

2017年5月 9日レポート

【参考リンク】

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 http://www.phys.tohoku.ac.jp/index.html

東北大学金属材料研究所 http://www.imr.tohoku.ac.jp/

東北大学多元物質科学研究所 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

3月9日 GP-PUセミナー "「Research Status of PBP - CMU - Linac Group」について" が開催されました

3月9日、電子光理学研究センターにて開催されたGP-PUセミナー "「Research Status of PBP - CMU - Linac Group」について" の模様について、招聘者の柏木先生よりレポートをご提供頂きましたのでご紹介いたします。

□ 宇宙創成物理学国際共同大学院(GP-PU)

2017年5月 2日レポート

□ 宇宙創成物理学国際共同大学院(GP-PU)

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2017が開催されました

4月29日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会が開催されました。 平成22年から8回目を迎えた今年度の合同入試説明会の参加者数は最多の129名となりました。たくさんのご参加ありがとうございました。

実行委員長の高橋史宜先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の日笠健一先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。教員による説明だけでなく、過去に他大学から東北大学に進学した学生から直接話を聞ける貴重な機会となったようです。

説明会参加者数推移

実行委員長の高橋史宜先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の日笠健一先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。教員による説明だけでなく、過去に他大学から東北大学に進学した学生から直接話を聞ける貴重な機会となったようです。

説明会参加者数推移

| H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | |

| 参加者数 | 60 | 60 | 45 | 76 | 75 | 92 | 93 | 129 |