【物理学専攻】新博士修士 講演会・専攻賞授賞式を執り行いました

2024年2月13日(火)、新博士修士 講演会・専攻賞授賞式を執り行いました。

まずはじめに、新博士の2名による講演会、その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、肥山詠美子 物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。今年度は、博士3名、修士4名が選ばれました。受賞者のみなさん、おめでとうございます!

[関連記事]2023年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定

1月11日(木)一般雑誌会講演会 「振り返ってみる『光化学』の旅」を開催しました

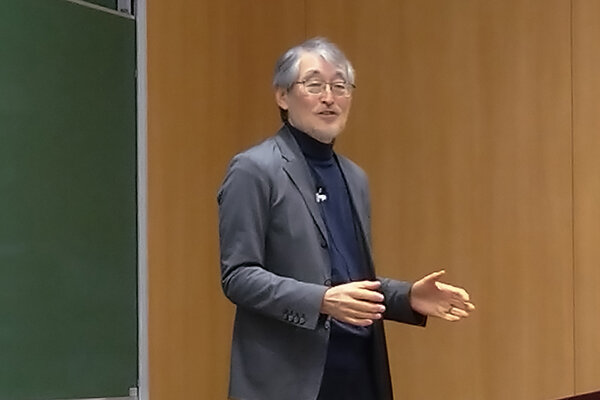

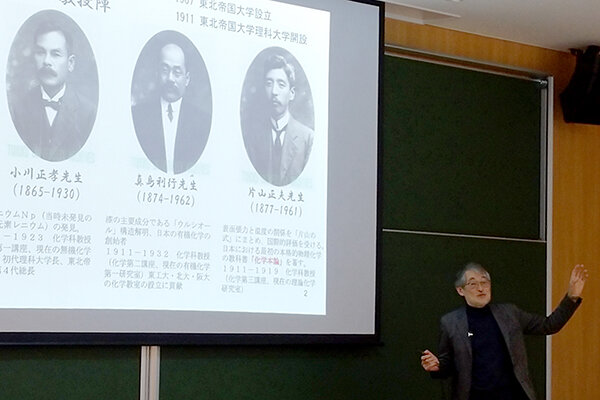

1月11日(木)、理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、一般雑誌会講演会を開催しました。講師は、本学名誉教授の福村裕史先生です。2015年度まで化学専攻有機物理化学研究室を主宰され、また、2011年度から2014年度には理学研究科長・理学部長を務められました。

本講演会では「振り返ってみる『光化学』の旅」と題し、17世紀の単式顕微鏡の発明から21世紀のノーベル化学賞に至るまで、国内外における光化学研究が歩んできた道程をご紹介いただきました。東北帝国大学理科大学創立時の教授を務められた片山正夫先生や同じ理論化学研究室の小泉正夫先生のご功績、そしてご自身の最新の研究成果も交えて、分かり易く解説してくださいました。ご講演の最後は若い世代へのアドバイスで締めくくられ、シニアから学生まで貴重なお話をうかがうことができました。

仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2023 第2回 探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星サンプル: 見えてきた小惑星内部の龍宮城の世界

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2023年度のコラボレーション企画として全3回の公開サイエンス講座を行います。

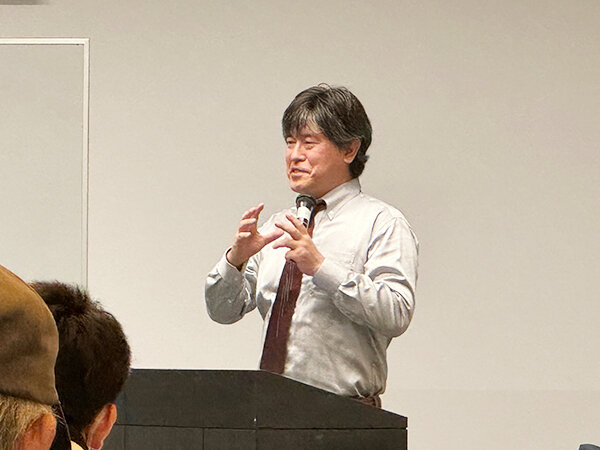

2023年度第2回目のイベントとして「探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星サンプル: 見えてきた小惑星内部の龍宮城の世界」を、12月10日に仙台市天文台加藤・小坂ホールにて開催し、34名の方々にご来場いただきました。講師は本研究科の中村 智樹 教授(地学専攻)です。

中村先生は「はやぶさ2初期分析チーム」の【石の物質分析チーム】のチームリーダーを担当されています。世界各国の科学者150名が最先端の手法でサンプルを解析した結果、小惑星リュウグウの中はかつて多くの水が存在しており、地球の海に近い条件だったことをわかりやすく解説いただきました。

アンケートでは「目からうろこ!です。生命の起源に迫りうる内容に感激しました。」「TVだと情報量が限られ、本だと専門的すぎ、今までなんで調査して、どういう風に調査結果をつなげて宇宙の成り立ちを理解するのか、わかってわくわくしました。」などの感想をいただきました。たくさんのご来場、ありがとうございました。

中村 智樹 教授(地学専攻)

会場の様子

[参考:これまでのはやぶさ2プレスリリース]

・「はやぶさ2」初期分析チーム 2021年6月より試料の分析開始

・リュウグウはイヴナ型炭素質隕石でできている

・炭素質小惑星リュウグウの形成と進化:リターンサンプルから得た証拠

・小惑星リュウグウ試料の希ガスおよび窒素同位体組成―リュウグウ揮発性物質の起源と表層物質進化―

・「はやぶさ2」ミッションによる世界初の小惑星からのガスサンプル:リュウグウからのたまて箱

・日焼けで隠された水に富む小惑星リュウグウの素顔

・小惑星リュウグウの石から太陽系最初期にできた可能性のある物質を発見 ─原始太陽系星雲内側で形成し、太陽から遠いリュウグウ母天体まで運ばれたか─

・小惑星リュウグウ試料中の黒い固体有機物

・炭素質小惑星(162173)リュウグウの試料中の可溶性有機分子

・小惑星リュウグウでみつかった窒化した鉄の鉱物―太陽系の遠方から辿り着いた窒素に富む塵―

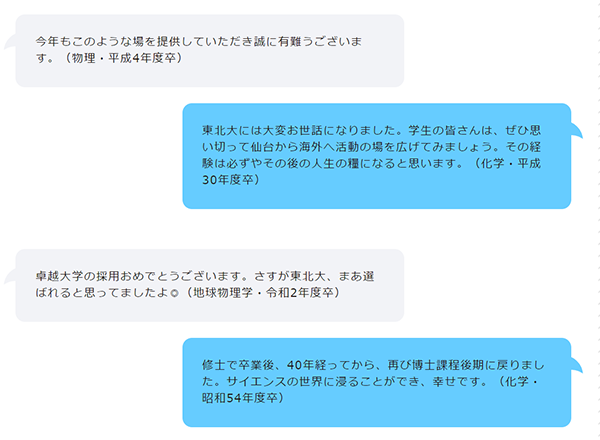

東北大学理学萩友会同窓会イベント「コネクト・リガク」(第3回)報告

令和5年11月11日(土)に東北大学理学萩友会同窓会イベント「コネクト・リガク ~これからの時代を見据えた新しい校友のかたち~」(第3回)を開催しました。

「コネクト・リガク」は、コロナ禍の2021年に学内外の皆さまとの絆をいっそう大事にしたいとの思いのもとでスタートした理学萩友会の同窓会イベントです。 理学部・理学研究科で学んだ全ての卒業生、現役の学生、教職員、名誉教授等、理学部・理学研究科にゆかりのある方であれば、どなたでも自由にご参加いただける新時代の同窓会として、第3回となる今回も、オンライン形式にて開催しました。

第1部は令和5年度文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した物理学専攻金田文寛 教授、天文学専攻富田賢吾 准教授、ニュートリノ科学研究センター渡辺寛子 助教による「文部科学大臣表彰受賞記念講演会」、第2部はオンライン同窓会「交流の場」が開催されました。

「文部科学大臣表彰受賞記念講演会」では、分野外の方にもわかりやすいように受賞した最新の研究についてご講演いただきました。第2部のオンライン同窓会「交流の場」では28件の交流の場が設けられ、当時の思い出話や参加者の近況報告、卒業生と在校生の交流、現在の大学や研究室の様子の紹介などさまざまな話題で盛り上がっていました。

おかげさまで、本年度のイベントは387名の方にご参加いただき、盛会のうちに終了することができました。

ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

(参考)理学萩友会イベントページ:https://www.sci.tohoku.ac.jp/rigaku-alumni/event.html

プログラム

・第1部 開幕イベント 記念講演会 10:00~11:30

■ 主催者あいさつ

都築 暢夫 理学部長・理学研究科長

■ 文部科学大臣表彰受賞記念講演会 ※動画を11月30日(木)まで限定公開中限定公開!

「量子技術実現へ向けた光子の発生と測定の研究」金田文寛 教授(物理学専攻)

「計算機の中に星を作る・観測する」富田賢吾 准教授(天文学専攻)

「地球ニュートリノ観測による内部熱生成量解明の研究」渡辺寛子 助教(ニュートリノ科学研究センター)

・第2部 オンライン同窓会「交流の場」 11:45~17:00

研究室、有志、その他の団体単位で自由に集まることのできる「交流の場」開設の申し込みを受け付け、28 件の「交流の場」が開設。

【イベントページへの掲載】

■ 参加者からのメッセージ

東北大学理学萩友会メッセージポストとして、参加者の皆さまから寄せられたご意見、メッセージ等を掲載。

附属図書館北青葉山分館・厚生会館リニューアルオープン式典を開催しました

10月27日、附属図書館北青葉山分館・厚生会館リニューアルオープン式典式典を開催しました。

2022年7月より厚生会館と附属図書館北青葉山分館をナレッジ・コリドーで繋ぎ、一体化する改修工事を進めていました。今年7月3日には理薬食堂・理薬購買書籍店のオープンを迎え、11月1日に附属図書館北青葉山分館がリニューアルオープンするにあたり記念式典を開催しました。

改修工事では、机、椅子などの什器に工夫をこらし「誰もが集えるスペース」を設けました。ナレッジ・コリドー、個人学習スペース、オンラインで議論できるオンラインブース、対面で議論ができるフリーディスカッションスペースといったといったさまざまな学習スタイルに対応できるスペースを整備しました。また、厚生会館はベンチシートの導入により座席数を増やし、照明の刷新や、2Fラウンジの新設により、明るく、集いやすい雰囲気に一新されました。

式典当日は、大野英男総長、大隅典子副学長・附属図書館長、滝澤博胤理事・副学長、小谷元子理事・副学長にご列席いただくとともに、各部局長など43名が列席しました。

はじめに都築暢夫理学研究科長の開会挨拶の後、大野総長と大隅副学長・附属図書館長により祝辞が述べられ、続いて寺田眞浩教授から工事概要について説明がありました。その後、附属図書館北青葉山分館1Fホールにて記念撮影が行われた後、リニューアルにより新しく生まれ変わった附属図書館北青葉山分館・厚生会館の見学会が行われました。

2023年度防災訓練を実施しました。

10月19、20日、2023年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました。この訓練は、東日本大震災の経験を踏まえて緊急地震速報システムの周知や、東北大学安否確認システムを利用した安否確認、トランシーバーを使用した安否確認方法、非常食配布体系の検証を行うことを目的としています。

第一部は中央広場に於いて地震体験が行われました。兵庫県南部地震、熊本地震、東日本大震災などの"大地震の揺れ"を再現した非免震(免震装置無し)を体験後、免震装置を使用した揺れを比較しました。今回の体験者は112名でした。

第二部の「避難訓練」は原則全員参加です。11時55分、震度6の強い揺れを想定した緊急地震警報発生のアナウンスから始まりました。各自周囲の状況を確認しながら、近くの安全な場所へ移動。その後、災害対策本部からの指示に従い、指定の緊急時集合場所へ移動します。集合場所へ着いたら、研究室等ごとに安否確認を行います。安否確認担当者は災害対策本部へ報告します。全ての学科・専攻の安否が確認された後、避難訓練は終了、最後に各自備蓄品受渡し場所に移動し、解散となりました。

第三部は「初期消火訓練」「発電機訓練」が行われました。

地震から自分の身や大切な人を守るために、防災訓練は大変重要です。積極的に参加し、もしものときに備えましょう。みなさん、お疲れさまでした。

東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2023(オンライン開催)報告

令和5年9月30日(土)、東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2023をオンラインにて開催しました。

この「保護者交流会」は、東北大学理学部・理学研究科、青葉理学振興会、東北大学理学萩友会の共催事業で、保護者の皆さまとの交流・親睦を深めることを目的に例年開催しています。

当日は都築理学部長・理学研究科長と須藤青葉理学振興会理事長による主催者挨拶から始まり、オンライン交流会では、進学・就職・経済支援と学生生活全般の2グループに分かれ、事前にお寄せいただいたご質問、当日のチャット欄に投稿いただいたご質問に対する回答などをその場で行いました。また、開催の1週間前から、現役の学部学生・大学院学生(博士課程前期2年、博士課程後期3年)による理学部・理学研究科のキャンパスライフの紹介や、理学教育研究支援センター キャリア支援室西村特任講師によるキャリア支援の取り組みなどについて動画で配信しました。

短い時間ではございましたが、皆さまと交流を行うことができ、大変貴重な機会となりました。全体としては約152名(102家族)の方にお申し込みをいただき、盛会のうちに終了することができました。

ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

※配信動画は、 理学部・理学研究科YouTube公式チャンネルで公開しております。ぜひともご覧ください。

プログラム

1.開会式・主催者挨拶 13:30-14:00

■ 理学部・理学研究科の紹介

都築 暢夫 理学部長・理学研究科長

■ 青葉理学振興会について

須藤 彰三 青葉理学振興会理事長

2.オンライン交流会 14:00-16:00

■ グループ① 進学・就職・経済支援に関すること

■ グループ② 学生生活全般に関すること

講演動画

■ 理学部・理学研究科のキャンパスライフ

学部学生:

柴田真衣さん(地球科学系・学部2年)

柳田有貴子さん(数学科・学部3年)

大学院学生:

畑中優作さん(化学専攻・博士課程前期2年)

齋藤 晟さん(天文学専攻・博士課程後期3年)

■ キャリア支援の取り組み

西村君平 特任講師(理学教育研究支援センター キャリア支援室)

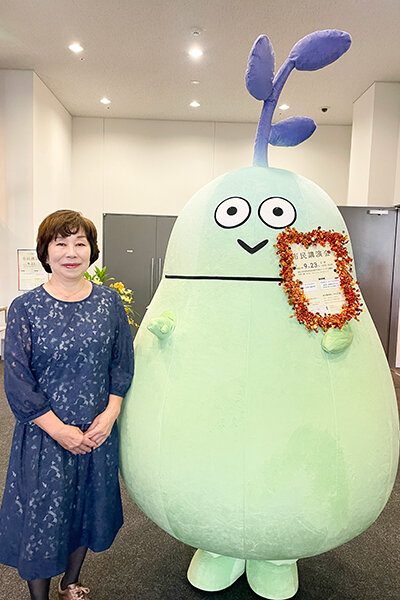

日本数学会 市民講演会 を萩ホール会議室で開催しました。東北大学広報活動キャラクター・研一も出動して、ガイドに一役買いました!

9月20日-23日に東北大学川内キャンパスで開催された日本数学会秋季総合分科会(日本数学会・東北大学理学研究科 共催 大会委員長 塩谷隆教授・実行委員長 高村博之教授)の市民広報活動の一環として萩ホール・会議室において、日本数学会 市民講演会(9月23日)開催されました。

鎌田聖一日本数学会理事長のご挨拶の後、宮岡礼子講師(東北大 名誉教授)に依る「iの発見と波面の幾何学」と 岡部真也講師(東北大 理学研究科 准教授)に依る「数学と医療の交叉点 --癌治療と関わるある数理モデル--」の二つの講演が開催されました。

宮岡先生は三次方程式の可解性から虚数単位が発見され、数の概念が複素数から四元数、八元数と拡大されて行く歴史と、それら数の概念と関連のある等径曲面の幾何構造を宮岡先生のご研究を基礎に平易に解説され、宇宙論までの壮大な関連性を話されました。また岡部先生は、癌治療における数理モデルの意味と、

治療計画に応用する上での安定性の重要性や空間異存モデルについて、ご自身の研究の一端をわかりやすく解説されました。

地下鉄東西線各駅にポスターが掲示されたことの他、東北大学広報活動キャラクター・研一も会場ガイドに一役かって、会場(定員120名)は満席の盛況に恵まれ、一般の方々が最先端の数学研究の意義に触れることができ、参加者からの多くの反響がありました。

(記事提供:数学専攻 教授 小川卓克)

▲日本数学会理事、大会委員の先生方と

▲日本数学会理事、大会委員の先生方と ▲講演者の宮岡礼子先生と

▲講演者の宮岡礼子先生と地球電磁気・地球惑星圏学会 × 仙台市天文台 × 東北大学大学院理学研究科 連携企画「はかせと体験!地球・宇宙のふしぎ」を開催しました

9月23日、仙台市天文台にて、地球電磁気・地球惑星圏学会 × 仙台市天文台 × 東北大学大学院理学研究科 連携企画「はかせと体験!地球・宇宙のふしぎ」を開催しました。地球電磁気・地球惑星圏学会 2023年秋季年会アウトリーチ活動の一環として、仙台市天文台と本研究科が連携して開催しました。オーロラはかせ、宇宙天気はかせ、地磁気はかせ、海はかせなどに分かれた体験型の展示や「手作りラジオで電波星を探そう」、「生まれ日の地球儀を折り紙で折ろう」のワークショップがありました。各コーナーでは参加者から多くの質問が寄せられ、関心の高さがうかがわれました。155名の皆さまにご来場いただきありがとうございました。

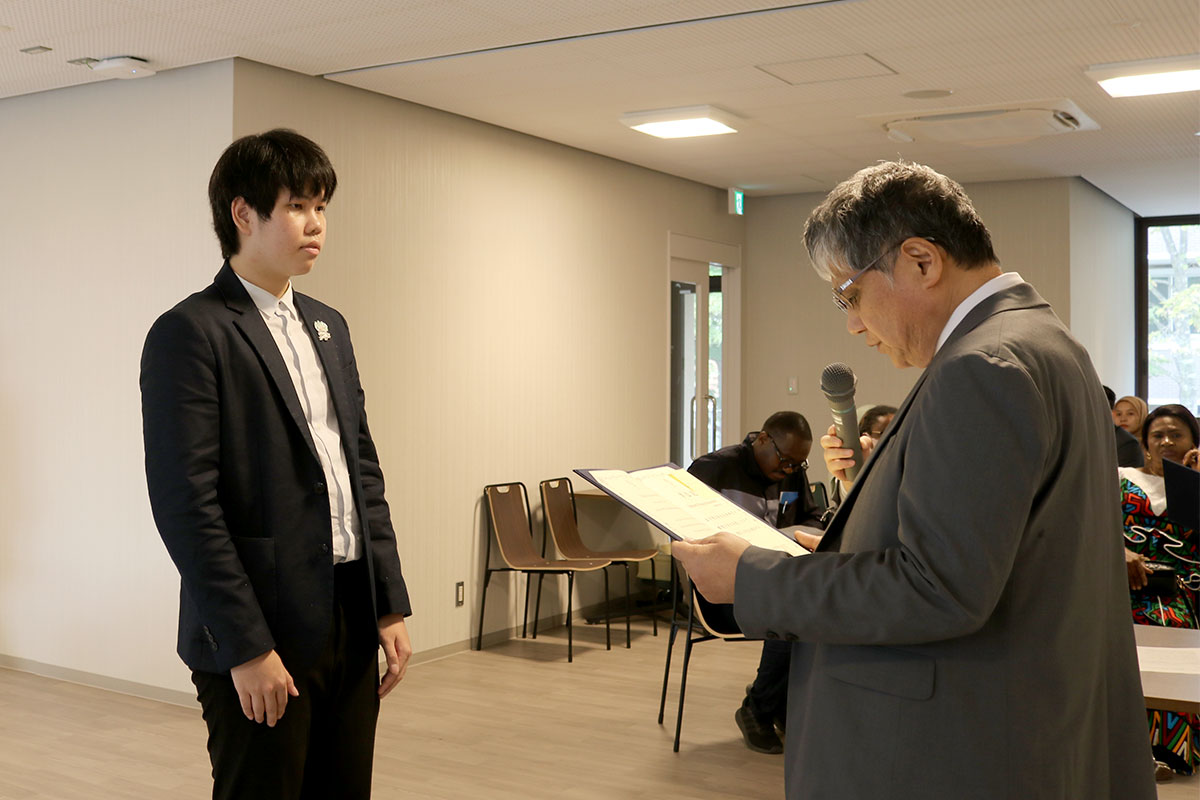

令和5年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

9月25日、北青葉山厚生会館にて学位記交付式を執り行いました。今回の卒業生及び修了生は37名(交付式参加者24名)。学部生、修士、博士の代表者に都築暢夫研究科長から学位記が手渡されました。その後、都築研究科長よりお祝いの言葉が述べられました。会場は和やかな雰囲気に包まれました。

卒業生・修了生の皆さま、誠におめでとうございます。さらなるご活躍を心よりご祈念いたします。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025