10月3日 (月)環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われました。

10月3日(月)、理学研究科合同C棟にて環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われ、12名の学生が第1期プログラム生として認定されました。

環境・地球科学国際共同大学院は、今秋からスタートしたプログラムで、『地球を丸ごと理解する』意欲と能力を持った人材を育成します。ドイツのバイロイト大学やハワイ大学など環境・地球科学分野で世界をリードしている欧米の大学、大学院学生の研究を指導している研究機関と連携しながら、リーダーシップを持つ国際性豊かな研究者の育成を目指します。

□環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年10月 6日レポート

環境・地球科学国際共同大学院は、今秋からスタートしたプログラムで、『地球を丸ごと理解する』意欲と能力を持った人材を育成します。ドイツのバイロイト大学やハワイ大学など環境・地球科学分野で世界をリードしている欧米の大学、大学院学生の研究を指導している研究機関と連携しながら、リーダーシップを持つ国際性豊かな研究者の育成を目指します。

□環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

平成28年9月学位記交付式が開催されました

9月26日(月)、北青葉山厚生会館2階レストランAOSISにて学位記交付式が開催されました。卒業生及び修了生は43名。家族や仲間、指導教員とともに思い出話に花を咲かせていました。卒業者・修了者の皆さま、誠におめでとうございます!さらなるご活躍を心から祈念いたします。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年9月29日レポート

9月24日~25日 きのこ展で木野康志先生が講演を行いました

9月24日(土)~25日(日)の2日間、スリーエム仙台市科学館にてきのこ展が開催されました。会場には仙台近郊のキノコ255種が展示され、多くの来場者がおなじみの食用キノコや毒キノコ、珍しいキノコを熱心に観察していました。

また、化学専攻の木野康志先生が「キノコの放射能汚染」と題して講演を行い、そちらも大勢の方が聴講していました。きのこの生態や放射能汚染の現状について詳しくお話されていました。

2016年9月29日レポート

また、化学専攻の木野康志先生が「キノコの放射能汚染」と題して講演を行い、そちらも大勢の方が聴講していました。きのこの生態や放射能汚染の現状について詳しくお話されていました。

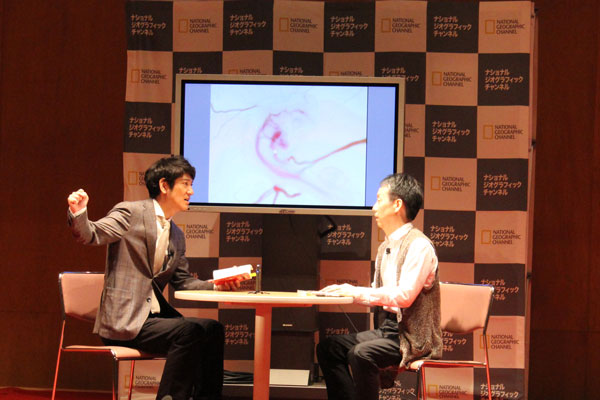

9月24日 田村宏治教授とココリコの田中直樹さんが対談を行いました

9月24日(土)東北大学川内キャンパスのマルチメディアホールで「ナショジオ オープンキャンパス2016~ココリコ田中の動物これ知ってた?~トークショー」が開催され、

終了後、生物学科の田村宏治教授とココリコの田中直樹さんが対談を行いました。

□参考リンク:ナショジオ オープンキャンパス2016~ココリコ田中の動物これ知ってた?~トークショー

生き物の「発生」について盛り上がる田村教授(右)とココリコの田中さん

2016年9月28日レポート

□参考リンク:ナショジオ オープンキャンパス2016~ココリコ田中の動物これ知ってた?~トークショー

9月27日(火)東北大学藤野先生記念奨励賞授与式が行われました。

9月27日(火)「東北大学藤野先生記念奨励賞授与式」が行われ、化学専攻博士課程後期3年の李 静さんが、東北大学藤野先生記念奨励賞を受賞しました。

本学では、毎年度本学に在籍する優秀な中国からの大学院留学生であって、今後飛躍的な活躍が期待される者に「藤野先生記念奨励賞」を授与しております。この賞は、本学医学部の前身である仙台医学専門学校に1904年から1906年にかけて留学した、中国の偉大な文豪魯迅の短編小説「藤野先生」のモデルである藤野厳九郎教授のお名前に因むものです。本年度も魯迅が学んだ階段教室において授与式が開催されました。

李 静さんは、生体内で重要な働きをするアミド結合は、従来カルボン酸とアミンとの脱水縮合法で合成されており、これに対し、ニトロ化合物とアミンと酸素を用いる従来法とは全く異なる酸化的手法により構築するという画期的な手法を見出したことを高く評価され、今回の受賞となりました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年9月 9日レポート

本学では、毎年度本学に在籍する優秀な中国からの大学院留学生であって、今後飛躍的な活躍が期待される者に「藤野先生記念奨励賞」を授与しております。この賞は、本学医学部の前身である仙台医学専門学校に1904年から1906年にかけて留学した、中国の偉大な文豪魯迅の短編小説「藤野先生」のモデルである藤野厳九郎教授のお名前に因むものです。本年度も魯迅が学んだ階段教室において授与式が開催されました。

李 静さんは、生体内で重要な働きをするアミド結合は、従来カルボン酸とアミンとの脱水縮合法で合成されており、これに対し、ニトロ化合物とアミンと酸素を用いる従来法とは全く異なる酸化的手法により構築するという画期的な手法を見出したことを高く評価され、今回の受賞となりました。

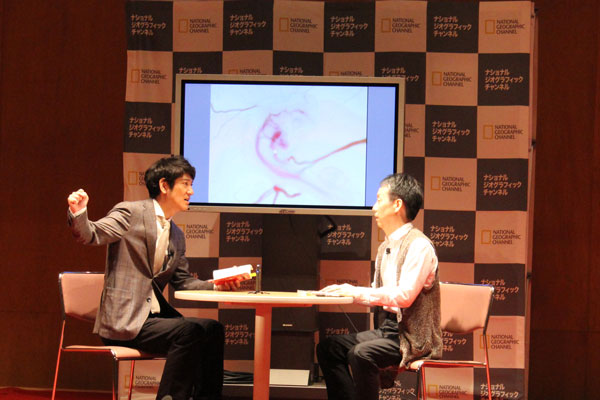

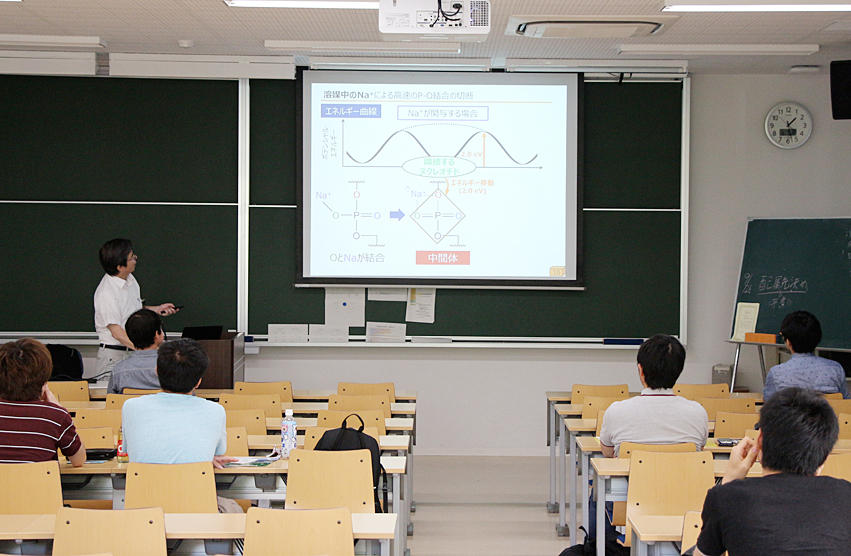

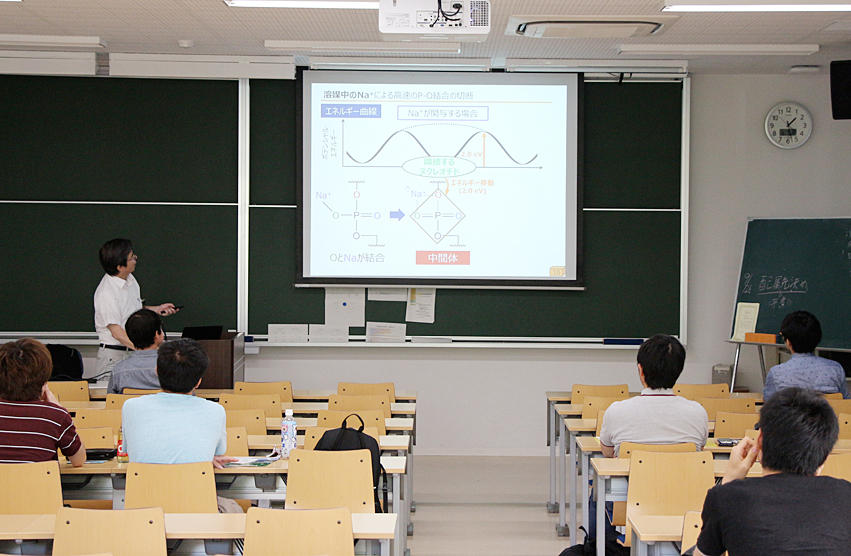

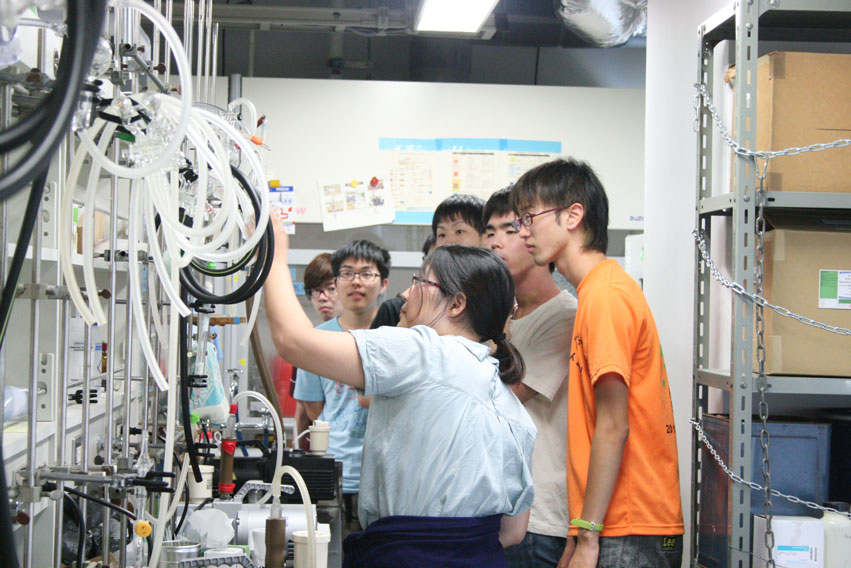

9月5日(月)〜13日(火)化学科学部3年対象 研究室配属に係る研究室説明会・見学会

9月5日(月)〜13日(火)、化学科学部3年生を対象に、研究室配属に係る研究室説明会・見学会が行われました。

各研究室毎に、初め30分程度研究室の紹介が行われ、その後、実際に研究室に移動し研究室内見学が行われました。研究室配属前と言うことで、複数の研究室見学に参加する学生がほとんどです。先生や先輩方に直接質問の出来る貴重な機会にたくさんの質問が寄せられました。

有機化学講座:合成・構造有機化学研究室

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

物理化学講座:数理化学研究室

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

無機・分析化学講座:無機化学研究室

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

先端理化学講座:放射化学研究室

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

境界領域化学講座:反応有機化学研究室

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年9月 5日レポート

各研究室毎に、初め30分程度研究室の紹介が行われ、その後、実際に研究室に移動し研究室内見学が行われました。研究室配属前と言うことで、複数の研究室見学に参加する学生がほとんどです。先生や先輩方に直接質問の出来る貴重な機会にたくさんの質問が寄せられました。

有機化学講座:合成・構造有機化学研究室

9月3日(土)市民のためのサイエンス講座2016「火山噴火の謎に迫る~巨大地震と東北の噴火予知~」

東北大学と読売新聞社の共同主催による、市民のためのサイエンス講座「火山噴火の謎に迫る~巨大地震と東北の噴火予知~」が、9月3日(土)午後、東北大学文科系総合講義棟にて220名の参加者のもと、盛況に行われました。講演は、東北大学理学研究科の西村太志教授、三浦哲教授、早坂忠裕教授の3先生により行われました。また、国内の火山活動を紹介する企画展「日本の火山噴火と火山災害」も併せて開催されました。

西村先生は「巨大地震は噴火を誘発するか」という題名で、火山爆発のメカニズムについて話された後、地震発生による地下の応力の変化が、マグマが地表に出やすい条件を作る事になり、その結果、火山噴火の可能性が増す事を、事例を示しながら説明しました。そして、火山爆発にとって、水が非常に大切な役割を果たすことを話され、基礎過程の研究の重要性を指摘しました。

三浦先生は、「東北地方の火山は今」という題名で、蔵王山、吾妻山、秋田駒ヶ岳など、東北の幾つかの火山を例にしながら、火山活動・地震活動の観測手法を総合的に説明しました。そして、詳細な観測から得られる火山活動の今後の推移、更には、火山噴火予測の可能性について、話しました。

早坂先生は「噴火がもたらす気候への影響」という題名で、19世紀と20世紀に起こった2つの大規模な火山爆発を例に、噴火の後の、気温変化や降水量に代表される環境変化について、詳しく説明しました。また、火山噴火の影響は、海洋や成層圏にも及ぶ事を示し、特に成層圏に侵入したエアロゾルが太陽光を反射し、その後の地表気温の低下に大きく寄与していることを指摘しました。

参加の方々から数件の質問が寄せられ、火山噴火とその影響、そして火山噴火予知に対する参加者の関心の高さがうかがえました。東北大学と読売新聞社は、来年度も共同で、市民のためのサイエンス講座の開催を計画しています。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年8月 9日レポート

西村先生は「巨大地震は噴火を誘発するか」という題名で、火山爆発のメカニズムについて話された後、地震発生による地下の応力の変化が、マグマが地表に出やすい条件を作る事になり、その結果、火山噴火の可能性が増す事を、事例を示しながら説明しました。そして、火山爆発にとって、水が非常に大切な役割を果たすことを話され、基礎過程の研究の重要性を指摘しました。

三浦先生は、「東北地方の火山は今」という題名で、蔵王山、吾妻山、秋田駒ヶ岳など、東北の幾つかの火山を例にしながら、火山活動・地震活動の観測手法を総合的に説明しました。そして、詳細な観測から得られる火山活動の今後の推移、更には、火山噴火予測の可能性について、話しました。

早坂先生は「噴火がもたらす気候への影響」という題名で、19世紀と20世紀に起こった2つの大規模な火山爆発を例に、噴火の後の、気温変化や降水量に代表される環境変化について、詳しく説明しました。また、火山噴火の影響は、海洋や成層圏にも及ぶ事を示し、特に成層圏に侵入したエアロゾルが太陽光を反射し、その後の地表気温の低下に大きく寄与していることを指摘しました。

参加の方々から数件の質問が寄せられ、火山噴火とその影響、そして火山噴火予知に対する参加者の関心の高さがうかがえました。東北大学と読売新聞社は、来年度も共同で、市民のためのサイエンス講座の開催を計画しています。

8月6日 たまきさんサロン講座 上田 実 教授『動く植物にさわってみよう「ねむる」植物とハエトリソウの「記憶」』

8月6日、仙台環境学習館たまきさんサロン(東北大学青葉山新キャンパス環境科学研究科本館)にて、化学専攻の上田実先生が『動く植物にさわってみよう「ねむる」植物とハエトリソウの「記憶」』と題し、小学生向けに講座を行いました。

参加者は約60組の応募の中から抽選で選ばれた14組の親子。この日用意していたハエトリソウやオジギソウに実際に触れながら、動く植物のしくみについて熱心に学んでいました。子どもたちだけでなく保護者の方々も動く植物に興味津々で、講座が終わってからも上田先生に質問をしている様子がとても印象的でした。

当日の様子は「たまきさんブログ」にも公開されています。

□仙台市環境Webサイトたまきさん「動く?眠る?植物にさわってみよう【サロン講座】」

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年8月 5日レポート

参加者は約60組の応募の中から抽選で選ばれた14組の親子。この日用意していたハエトリソウやオジギソウに実際に触れながら、動く植物のしくみについて熱心に学んでいました。子どもたちだけでなく保護者の方々も動く植物に興味津々で、講座が終わってからも上田先生に質問をしている様子がとても印象的でした。

当日の様子は「たまきさんブログ」にも公開されています。

□仙台市環境Webサイトたまきさん「動く?眠る?植物にさわってみよう【サロン講座】」

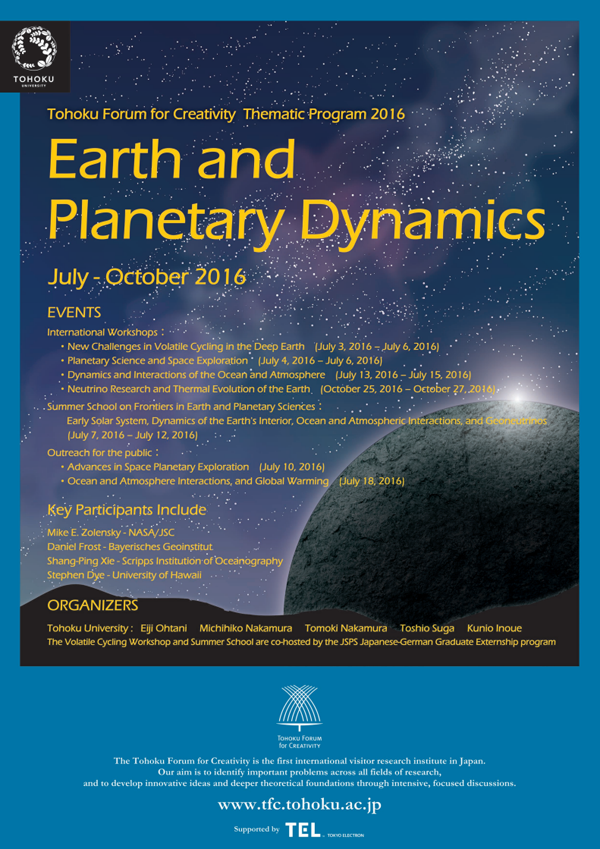

2016年7〜10月開催「Earth and Planetary Dynamics」

東北大学知のフォーラム(Tohoku Forum for Creativity)では、2016年7〜10月開催テーマプログラムとして「Earth and Planetary Dynamics」を開催しました。「Earth and Planetary Dynamics」は、4つのワークショップ、サマースクール、2つの講演会で構成され、プログラムの世話人として、理学研究科地学専攻 大谷 栄治 先生、中村 美千彦 先生、中村 智樹 先生、地球物理学専攻 須賀 利雄 先生、ニュートリノ科学研究センター井上 邦雄 先生が参加されています。

東北大学知のフォーラム(Tohoku Forum for Creativity)では、2016年7〜10月開催テーマプログラムとして「Earth and Planetary Dynamics」を開催しました。「Earth and Planetary Dynamics」は、4つのワークショップ、サマースクール、2つの講演会で構成され、プログラムの世話人として、理学研究科地学専攻 大谷 栄治 先生、中村 美千彦 先生、中村 智樹 先生、地球物理学専攻 須賀 利雄 先生、ニュートリノ科学研究センター井上 邦雄 先生が参加されています。それぞれの詳細は下記リンク先よりご覧下さい。

International Workshops:

□ New Challenges in Volatile Cycling in the Deep Earth

□ Planetary Science and Space Exploration

□ Dynamics and Interactions of the Ocean and Atmosphere

□ Neutrino Research and Thermal Evolution of the Earth

Outreach for the public:

□ Advances in Space Planetary Exploration

□ Ocean and Atmosphere Interactions, and Global Warming

7月10日(日):Advances in Space Planetary Exploration、7月18日(月・祝):Ocean and Atmosphere Interactions, and Global Warming

7月10日(日):Advances in Space Planetary Exploration

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

7月18日(月・祝):Ocean and Atmosphere Interactions, and Global Warming

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

前の10件

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

次の10件

7月18日(月・祝):Ocean and Atmosphere Interactions, and Global Warming

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました