平成27年度 物理学のフロンティア 原子核実験「反粒子の対消滅を使ってアインシュタインの法則を確かめよう 〜ガンマ線で測定する陽電子の対消滅〜」

☐ テーマ:「反粒子の対消滅を使ってアインシュタインの法則を確かめよう 〜ガンマ線で測定する陽電子の対消滅〜」

☐ 講 師:中村 哲 先生, 田村 裕和 先生, 藤井 優 先生(原子核実験)

☐ 流 れ:ゼミ(11/19, 12/10, 1/14), 実験(2/22-26, 3/14-18), 発表会・修了式(5/13)

☐ 備 考:物理学のフロンティア(詳細はこちら)

原子核実験研究室コースを密着取材させて頂きました。ゼミ(輪読)3回の後は4グループに分かれて1週間程実験を行い(前半組が2/22-26、後半組が3/14-18)、最後に発表・修了式を行います。

高度な内容に加え、実験の際に測定方法や考察を自分たちで行うのは受講したほとんどの学生は今まで経験がなく、とてもいい機会になったようです。最初はおとなしかった学生も、回数を重ねるにつれ活発に意見を交換するようになりました。実験では様々な課題が発生したようですが、各グループに工夫が見られ、発表会のときには自信をもって発表している姿が印象的でした。みなさんお疲れさまでした!

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年5月23日レポート

☐ 講 師:中村 哲 先生, 田村 裕和 先生, 藤井 優 先生(原子核実験)

☐ 流 れ:ゼミ(11/19, 12/10, 1/14), 実験(2/22-26, 3/14-18), 発表会・修了式(5/13)

☐ 備 考:物理学のフロンティア(詳細はこちら)

原子核実験研究室コースを密着取材させて頂きました。ゼミ(輪読)3回の後は4グループに分かれて1週間程実験を行い(前半組が2/22-26、後半組が3/14-18)、最後に発表・修了式を行います。

高度な内容に加え、実験の際に測定方法や考察を自分たちで行うのは受講したほとんどの学生は今まで経験がなく、とてもいい機会になったようです。最初はおとなしかった学生も、回数を重ねるにつれ活発に意見を交換するようになりました。実験では様々な課題が発生したようですが、各グループに工夫が見られ、発表会のときには自信をもって発表している姿が印象的でした。みなさんお疲れさまでした!

化学専攻 大学院自己推薦入試説明会

5月21日(土)、化学専攻の大学院自己推薦入試説明会及び研究室見学が青葉山キャンパス、片平キャンパスで行われました。初めに専攻長の寺田眞浩先生より入試の詳細説明、理学部概要、化学専攻の組織など全体説明、次に5人の先生方より研究室紹介が行われました。その後、青葉山キャンパスは4研究室、片平キャンパスは2研究室の見学が行われ、広報室は林研究室(有機分析化学研究室)と寺田研究室(反応有機化学研究室)の2つに同行させていただきました。

参加した学生からは「東京会場で先生にお声掛けいただき、研究室見学に来ました。(学部3年生)」「実際に研究室内を拝見し先生や先輩方の話を聞けて良かった。研究室選びで迷っていたので良い判断材料となりました。」などの声がありました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年5月20日レポート

参加した学生からは「東京会場で先生にお声掛けいただき、研究室見学に来ました。(学部3年生)」「実際に研究室内を拝見し先生や先輩方の話を聞けて良かった。研究室選びで迷っていたので良い判断材料となりました。」などの声がありました。

5月17日(火)学際研究重点拠点:新奇ナノカーボン誘導分子系基盤研究開発センター第1回国際ワークショップ

2016年5月17日(火)、理学研究科大講義棟にて、新奇ナノカーボン誘導分子系の研究に関する国際ワークショップ(ボトムアップ型ナノテクノロジー時代を見据えて!)が開催されました。

2016年5月17日(火)、理学研究科大講義棟にて、新奇ナノカーボン誘導分子系の研究に関する国際ワークショップ(ボトムアップ型ナノテクノロジー時代を見据えて!)が開催されました。本ワークショップの主催は、内包フラーレンの大量合成技術を生かした研究開発を進めるために、全学から認定された「学際研究重点拠点」です。

ワークショップでは、ナノカーボンの研究分野で著名なEleanor Campbell先生、Mats Jonson先生、大澤映二先生を始め、国内外のオピニオンリーダーが興味深いご講演を行い、活発な議論が展開されました。

平成27年度 物理学のフロンティア 物性理論「仮想空間で探る物理学」

☐ テーマ:「仮想空間で探る物理学」テーマに量子力学が支配する世界を計算機の中に再現する。

☐ 講 師:柴田 尚和 先生(物性理論)

☐ 流 れ:ゼミ2回、自習、発表会

☐ 備 考:物理学のフロンティア(詳細はこちら)

物性理論「仮想空間で探る物理学」コースを密着取材させて頂きました。自分のPCで、gncplot(数式グラフやデータ集計グラフを描画するための科学技術系グラフ描画ツール)を使用し、量子力学が支配する世界を再現していきます。2回のゼミ後は各々が自習し、最後に発表を行います。

今年度のゼミはスケジュール調整の結果、日曜開催となりましたが皆さんの意欲がここにも表れていますね。ほとんどの学生がgncplotの使用は初めてですが、柴田先生のご指導やゼミ中の質疑応答などで技術習得しながら、最後には堂々と発表に臨んでいる姿が印象的でした。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年5月18日レポート

☐ 講 師:柴田 尚和 先生(物性理論)

☐ 流 れ:ゼミ2回、自習、発表会

☐ 備 考:物理学のフロンティア(詳細はこちら)

物性理論「仮想空間で探る物理学」コースを密着取材させて頂きました。自分のPCで、gncplot(数式グラフやデータ集計グラフを描画するための科学技術系グラフ描画ツール)を使用し、量子力学が支配する世界を再現していきます。2回のゼミ後は各々が自習し、最後に発表を行います。

今年度のゼミはスケジュール調整の結果、日曜開催となりましたが皆さんの意欲がここにも表れていますね。ほとんどの学生がgncplotの使用は初めてですが、柴田先生のご指導やゼミ中の質疑応答などで技術習得しながら、最後には堂々と発表に臨んでいる姿が印象的でした。

物理学専攻 2016年度大学院入試説明会・研究室見学(仙台会場)が行われました

5月14日(土)、物理学専攻の大学院入試説明会と研究室見学が青葉山キャンパスで行われました。最初の説明会では、物理学専攻の概要やカリキュラム、修了後の就職・進学状況、入学試験日程などの全体説明、そして、自己推薦入試説明が行われました。その後の研究室見学は、青葉山地区、片平地区、三神峯地区から構成された9つの見学コースのうち、参加者が2コース選択して見学できるようになっています。(広報室は今回、素・核実験コースに同行しました。)先日東京で開催された理学研究科合同入試説明会の参加者も何名かおり、実際に青葉山キャンパスの研究室を見ながら話を聞くことで、自分の進路をよりイメージできる機会になったのではないでしょうか?

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

【参考リンク】

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 http://www.phys.tohoku.ac.jp/index.html

東北大学金属材料研究所 http://www.imr.tohoku.ac.jp/

東北大学多元物質科学研究所 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/index.html

2016年5月12日レポート

【参考リンク】

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 http://www.phys.tohoku.ac.jp/index.html

東北大学金属材料研究所 http://www.imr.tohoku.ac.jp/

東北大学多元物質科学研究所 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/index.html

5月5日(木・祝)仙台市天文台 アンドロメダファイト〜スペースコロシアムルール〜

5月5日(木・祝)、子供の日に仙台市天文台でイベントを行いました。

5月5日(木・祝)、子供の日に仙台市天文台でイベントを行いました。開館と同時に駆けつけるお子さん、何回も挑戦するお子さんがいたりと、とても楽しいイベントとなりました。また、自宅でもアンドロメダファイトで遊んでいる、などうれしい声も聞かせていただきました。

終日開催と言うこともあり、時間に余裕を持ってじっくりと楽しんでいただけたように思います。子供から大人まで幅広い世代の方に楽しんでいただきました。

今後もアンドロメダファイトの活動にご期待ください。

参考:アンドロメダファイト〜宇宙に触れるカードゲーム〜 ウェブサイト

東北大学天文学教室 福島徹也(理学部宇宙地球物理学科 天文学コース4年)

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2016が開催されました

5月7日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会が開催されました。 2009年から7回目を迎えた今年度の合同入試説明会は、参加者数は93名となりました。

実行委員長の大野泰生先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の日笠健一先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。今年は教員による説明だけでなく、過去に他大学から東北大学に進学した学生さんのお話もありました。

参加者93名

【内訳】 数学 16名(前年度13名), 物理学 31名(前年度46名), 天文学 20名(前年度12名), 地球物理学 6名(前年度9名), 化学 14名(前年度6名), 地学 6名(前年度6名)

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年4月28日レポート

実行委員長の大野泰生先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の日笠健一先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。今年は教員による説明だけでなく、過去に他大学から東北大学に進学した学生さんのお話もありました。

参加者93名

【内訳】 数学 16名(前年度13名), 物理学 31名(前年度46名), 天文学 20名(前年度12名), 地球物理学 6名(前年度9名), 化学 14名(前年度6名), 地学 6名(前年度6名)

4月6日(水)物理系学科 新入生研究室見学会

4月6日(水)入学式の日の午後、物理系学科の新入生研究室見学会が開催されました。

新入生は入学してしばらくの間、全学教育科目を行う川内キャンパスがメインとなり、物理系研究室がある青葉山キャンパスに来ることはそれほど多くありません。そのため、物理系では新入生が入学手続きで青葉山に来る機会を活用して研究室見学会を行っています。

先輩や先生方と直接話をし、実験装置や研究室を見学することで、将来の研究室選びの材料に出来たのではないでしょうか。また、この日見学できなかった研究室でも気になっているところがあれば、先生方に連絡をとって見学の相談をしてみましょう。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

物理学科ホームページ

宇宙地球物理学科地球物理学コースホームページ

宇宙地球物理学科天文学コースホームページ

ニュートリノ科学研究センターホームページ

2016年4月27日レポート

新入生は入学してしばらくの間、全学教育科目を行う川内キャンパスがメインとなり、物理系研究室がある青葉山キャンパスに来ることはそれほど多くありません。そのため、物理系では新入生が入学手続きで青葉山に来る機会を活用して研究室見学会を行っています。

先輩や先生方と直接話をし、実験装置や研究室を見学することで、将来の研究室選びの材料に出来たのではないでしょうか。また、この日見学できなかった研究室でも気になっているところがあれば、先生方に連絡をとって見学の相談をしてみましょう。

物理学科ホームページ

宇宙地球物理学科地球物理学コースホームページ

宇宙地球物理学科天文学コースホームページ

ニュートリノ科学研究センターホームページ

4月23日(土)仙台市天文台 アースデイ講演会 花輪 公雄 教授「エルニーニョと日本の天候」

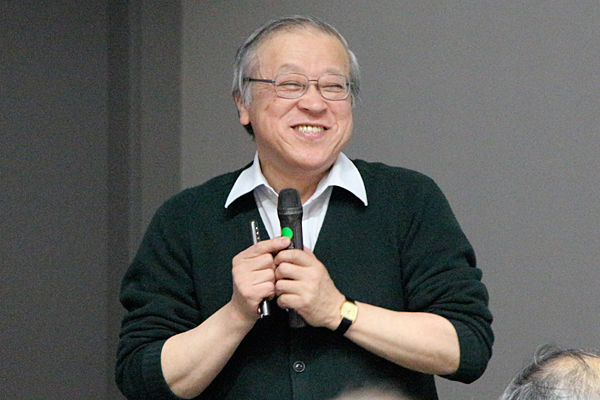

2016年4月23日(土)、仙台市天文台 加藤・小坂ホールにて、地球物理学専攻 教授 花輪 公雄 先生のアースデイ講演会が開催されました。仙台市天文台では、2010年から毎年、ユネスコが定めた地球環境について考える日「アースデイ」にちなんだ講演会を行っており、今年で6回目となります(2011年は震災のため休止)。花輪先生は初回より毎年欠かさずご講演されております。

2016年4月23日(土)、仙台市天文台 加藤・小坂ホールにて、地球物理学専攻 教授 花輪 公雄 先生のアースデイ講演会が開催されました。仙台市天文台では、2010年から毎年、ユネスコが定めた地球環境について考える日「アースデイ」にちなんだ講演会を行っており、今年で6回目となります(2011年は震災のため休止)。花輪先生は初回より毎年欠かさずご講演されております。今回は「エルニーニョと日本の天候」と題し、詳細に且つ最新のデータを用いてご講演されました。エルニーニョとは実は2種類の意味を持ち、(1)毎年起こる季節的な現象、(2)数年毎に起こり半年から1・2年程度持続する現象、があります。今回のエルニーニョは(2)のことを示しています。

エルニーニョとは、太平洋西部赤道域の暖水が東部に移動する現象で、それは大気を暖める熱源の移動とみなすことが出来ます。これは従来から知られていた大気の南方振動現象と一体のものであることが分かったため、El Nino/Southern Oscillation(ENSO、エンソ)現象(イベント)と呼ぶこともあります。またエルニーニョはおおよそ4年に1度の周期で現れ、異常なものではなくよく見られる現象と言えます。

花輪先生は所々に「ちょっと一息」と題してエルニーニョに関連した楽しい話題を提供され、終止和やかな雰囲気のなか進められました。さて、今年の夏季はラニーニャ(エルニーニョと逆に海面水温が平年より低い状態が続く現象)と予測されており、その時は「暑夏」になることが多いとのことです。実際はどうなるでしょう?最後は花輪先生の「来年もお会いしましょう!」との言葉で締め括られました。

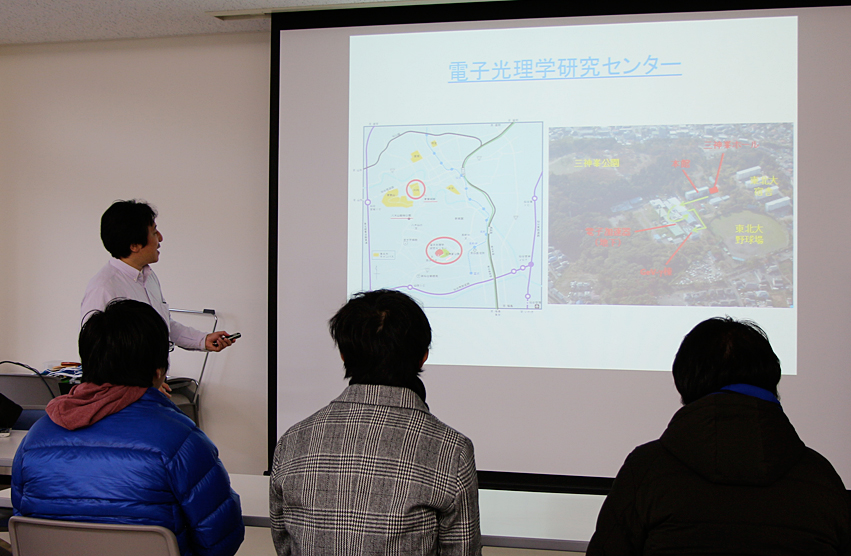

平成27年度 物理学のフロンティア サイクロトロン・RIセンター、電子光理学研究センター

<サイクロトロン・RIセンター>

☐ テーマ:「サイクロトロンとレーザーを用いて冷たい不安定原子を生成しよう」

☐ 講 師:酒見 泰寛 先生、原田 健一 先生

☐ 流 れ:加速器施設見学、ゼミ2回、核反応実験見学1回、レーザー冷却実験2回

<電子光理学研究センター>

☐ テーマ:「電子加速器で拓く極微の世界」

☐ 講 師:須田 利美 先生、村松 憲仁 先生

☐ 流 れ:大型電子加速器見学

☐ 備 考:物理学のフロンティア(詳細はこちら)

「サイクロトロン・RIセンター、電子光理学研究センター」コースを密着取材させて頂きました。「冷たい不安定原子を作ろう」というタイトルで、(1)学内の加速器施設(サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターと電子光理学研究センター)、(2)ゼミ、(3)研究の一端に触れる実験実習の3段階で実施しました。

行程が進むにつれ、参加学生の緊張も解れ指導教員との距離も縮まります。通常気になっていることを質問したり、実験がどのような方法で進められているのかを体感しながら学んでいきます。また(おそらく)生涯初のプレゼンテーションを経験し、教員から細やかなアドバイスを受けることが出来ます。物理学のフロンティアは学術的なことはもちろんですが、研究室の雰囲気に触れ、自分の将来を具体的に考える材料の一つとして、大変有意義だったのではないでしょうか。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

前の10件

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

次の10件

☐ テーマ:「サイクロトロンとレーザーを用いて冷たい不安定原子を生成しよう」

☐ 講 師:酒見 泰寛 先生、原田 健一 先生

☐ 流 れ:加速器施設見学、ゼミ2回、核反応実験見学1回、レーザー冷却実験2回

<電子光理学研究センター>

☐ テーマ:「電子加速器で拓く極微の世界」

☐ 講 師:須田 利美 先生、村松 憲仁 先生

☐ 流 れ:大型電子加速器見学

☐ 備 考:物理学のフロンティア(詳細はこちら)

「サイクロトロン・RIセンター、電子光理学研究センター」コースを密着取材させて頂きました。「冷たい不安定原子を作ろう」というタイトルで、(1)学内の加速器施設(サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターと電子光理学研究センター)、(2)ゼミ、(3)研究の一端に触れる実験実習の3段階で実施しました。

行程が進むにつれ、参加学生の緊張も解れ指導教員との距離も縮まります。通常気になっていることを質問したり、実験がどのような方法で進められているのかを体感しながら学んでいきます。また(おそらく)生涯初のプレゼンテーションを経験し、教員から細やかなアドバイスを受けることが出来ます。物理学のフロンティアは学術的なことはもちろんですが、研究室の雰囲気に触れ、自分の将来を具体的に考える材料の一つとして、大変有意義だったのではないでしょうか。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました