7月13日(水)〜15日(金)International Workshops:Dynamics and Interactions of the Ocean and Atmosphere

2016年8月 4日レポート7月4日(月)〜6日(水)International Workshops:Planetary Science and Space Exploration

2016年8月 4日レポート7月3日(日)〜6日(水)International Workshops:New Challenges in Volatile Cycling in the Deep Earth

7月3日(日)津波サイトエクスカーション

プログラムに先駆けまして津波サイトエクスカーションが行われました。参加者は36名。理学研究科地学専攻の大谷栄治先生、鈴木昭夫先生が世話人として参加されました。ガイドは、東北大学災害科学国際研究所 災害リスク研究部門 津波工学研究分野 サッパシー アナワット 准教授です。アナワット准教授は津波工学研究を専門とされています。エクスカーションでは、専門的な見方から震災当時の様子等、詳細な解説があり、参加者からも様々な意見が飛び交っていました。あいにくの空模様の中、宮城県仙台市から山元町の津波サイトを見学しながらバスで移動していきます。参加者から「仙台市から程近い場所で津波が起こった事に驚いた」などの声がありました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

7月3日(日)〜6日(水)International Workshops:New Challenges in Volatile Cycling in the Deep Earth Register Now

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年7月22日レポート

プログラムに先駆けまして津波サイトエクスカーションが行われました。参加者は36名。理学研究科地学専攻の大谷栄治先生、鈴木昭夫先生が世話人として参加されました。ガイドは、東北大学災害科学国際研究所 災害リスク研究部門 津波工学研究分野 サッパシー アナワット 准教授です。アナワット准教授は津波工学研究を専門とされています。エクスカーションでは、専門的な見方から震災当時の様子等、詳細な解説があり、参加者からも様々な意見が飛び交っていました。あいにくの空模様の中、宮城県仙台市から山元町の津波サイトを見学しながらバスで移動していきます。参加者から「仙台市から程近い場所で津波が起こった事に驚いた」などの声がありました。

7月17日 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2016が開催されました

7月17日、東北大学川内北キャンパス他にて学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2016が開催されました。本イベントは、「科学の"プロセス"を子どもから大人まで五感で感じられる日」をコンセプトに、「学都」として知られる「仙台・宮城」において、2007年度から毎年7月に開催している体験型・対話型の科学イベントで、今年で10周年を迎えました。

理学部・理学研究科からも講演や体験プログラムで出展し、多くの参加者で賑わいました。

□ 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ

最先端技術で探る果ての宇宙~宇宙の果てはどうなっているの?~/

南極望遠鏡計画と第2の地球探査~第2の地球を探せ!~

東北大学理学研究科天文学専攻

オーロラふしぎ発見!

東北大学理学研究科太陽惑星空間系領域

謎の化石ティラコセファラの正体を探れ!

みちのく博物楽団・東北大学総合学術博物館(自然史標本館)

2016年7月20日レポート

理学部・理学研究科からも講演や体験プログラムで出展し、多くの参加者で賑わいました。

□ 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ

南極望遠鏡計画と第2の地球探査~第2の地球を探せ!~

東北大学理学研究科天文学専攻

東北大学理学研究科太陽惑星空間系領域

みちのく博物楽団・東北大学総合学術博物館(自然史標本館)

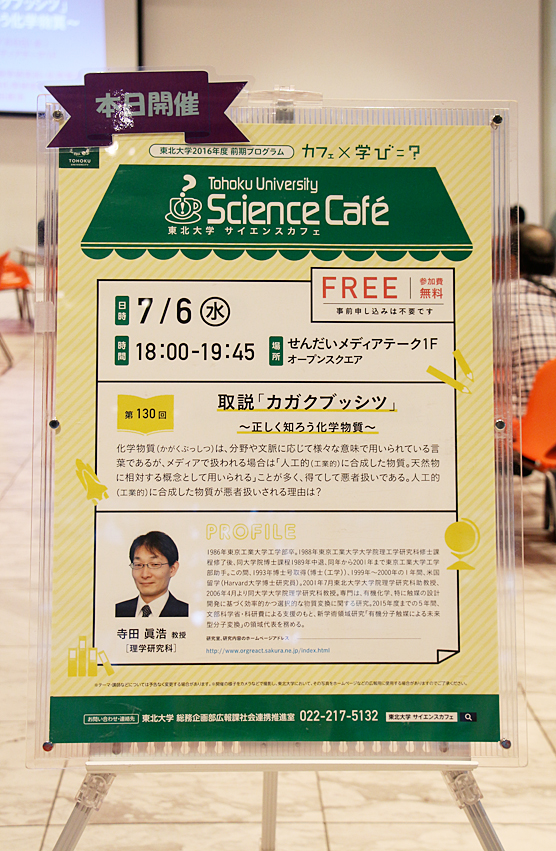

7月6日(水)東北大学サイエンスカフェ「取説「カガクブッシツ」~正しく知ろう化学物質~」

7月6日(水)、せんだいメディアテーク1階オープンスクエアにて、第130回東北大学サイエンスカフェ「取説「カガクブッシツ」~正しく知ろう化学物質~」が開催されました。講師は理学研究科化学専攻の寺田 眞浩 教授。当日は、サイエンスカフェ始まって以来の初の水曜開催、そしてあいにくの大雨の中、大勢の方々にご参加いただきました。

化学物質(カガクブッシツ)は、分野や文脈に応じて様々な意味で用いられている言葉ですが、メディアで扱われる場合は「人工的(工業的)に合成した物質。天然物に相対する概念として用いられる」ことが多く、得てして悪者扱いです。寺田先生のご講演の中で、化学物質の本来の姿を読み解いていきます。講演後は、各テーブル毎にディスカッションです。寺田研の学生達がファシリテータとなり、皆さんのご意見をまとめ、最後に各テーブル毎に寺田先生に質問を投げかけます。

参加者からは「難しい課題については、分かりやすく具体的に説明があり、また、参加者の意見、ファシリテータのまとめ、引き出し方もよかった」「講演をとても楽しむことが出来ました。ありがとうございました。」などの感想をいただきました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年7月20日レポート

化学物質(カガクブッシツ)は、分野や文脈に応じて様々な意味で用いられている言葉ですが、メディアで扱われる場合は「人工的(工業的)に合成した物質。天然物に相対する概念として用いられる」ことが多く、得てして悪者扱いです。寺田先生のご講演の中で、化学物質の本来の姿を読み解いていきます。講演後は、各テーブル毎にディスカッションです。寺田研の学生達がファシリテータとなり、皆さんのご意見をまとめ、最後に各テーブル毎に寺田先生に質問を投げかけます。

参加者からは「難しい課題については、分かりやすく具体的に説明があり、また、参加者の意見、ファシリテータのまとめ、引き出し方もよかった」「講演をとても楽しむことが出来ました。ありがとうございました。」などの感想をいただきました。

7月9日 OLIS-東北大学理学研究科保険フォーラムが開催されました

7月9日、理学部数理科学記念館(川井ホール)にて「OLIS-東北大学理学研究科保険フォーラム」が開催されました。本フォーラムは、多くの学生に保険の知見を深めてもらうことを目的に全国の各大学と連携して開催されており、東北大学では2014年に続いて2回目です。今回のテーマは、「保険業界におけるキャリアパス~アクチュアリー資格と使命~」と題し、3名の東北大OBが講演されました。

アクチュアリーとは、確率論・統計学などの数理的手法を用いてビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析・評価などを行う人や資格のことで、日本では現在約4,000人の会員がおり、生命保険会社や損害保険会社、信託銀行などをはじめ多彩な分野で活躍しています。参加した学生からは「学生時代どんなことを身につけたか」「英語力についてはどの程度必要か」など質問が相次ぎ、アクチュアリーや保険業界を目指すきっかけになった人もいるのではないでしょうか。

講演1「アクチュアリー業務の広がり」

第一生命保険(株)監査役室部長 宮澤仁司氏

講演2「生保アクチュアリーのキャリアパス」

ジブラルタ生命保険(株)米国会計数理チームリーダー 夏井芳樹氏

講演3「損害保険とアクチュアリー」

損保ジャパン日本興亜(株)経理部副長 相馬直樹氏

2016年7月19日レポート

アクチュアリーとは、確率論・統計学などの数理的手法を用いてビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析・評価などを行う人や資格のことで、日本では現在約4,000人の会員がおり、生命保険会社や損害保険会社、信託銀行などをはじめ多彩な分野で活躍しています。参加した学生からは「学生時代どんなことを身につけたか」「英語力についてはどの程度必要か」など質問が相次ぎ、アクチュアリーや保険業界を目指すきっかけになった人もいるのではないでしょうか。

第一生命保険(株)監査役室部長 宮澤仁司氏

ジブラルタ生命保険(株)米国会計数理チームリーダー 夏井芳樹氏

損保ジャパン日本興亜(株)経理部副長 相馬直樹氏

7月11~15日 木星探査機JUICE 電波・プラズマ波動観測装置 RPWI チーム会議 が開催されました

7月11~15日に「木星探査機JUICE 電波・プラズマ波動観測装置 RPWI チーム会議」が理学研究科合同C棟で開催されました。

「JUICE」 は「JUpiter Icy Moon Explorer」の略で、木星の4つのガリレオ衛星のうち、氷の地殻を持つと考えられている3つの衛星、エウロパ、ガニメデ、カリストを主な観測対象とした探査機です。JUICE計画はESA(欧州宇宙機関)が主導し、日本と米国も参加し科学搭載機器の開発が進められています。JUICEは2022年に打上げられ、2029年に木星系に到着、その後、約4年に渡り木星を周回し、ガリレオ衛星を巡りながら観測を行う予定です。JUICEには各種撮像装置やレーザー高度計等の衛星表面を計測する機器に加えて、プラズマ計測器や磁場計測器等、木星や衛星周囲の電磁現象・環境を計測する10を越える科学計測器の搭載が予定されています。「RPWI」はその一つで、名称は「Radio and Plasma Wave Investigation」(電波・プラズマ波動探査装置)の略、0~1.6MHzの電場、80KHz~45MHzの電磁波を計測する装置です。RPWIの開発にはヨーロッパの5カ国と日本が関わっており、開発責任者はスウェーデン宇宙物理研究所のJ.-E.Wahlund博士がつとめています。日本は、本学理学研究科地球物理学専攻の笠羽康正教授が共同開発責任者を担い、学内外の研究者・技術者とともにRPWIの高周波数電波受信部の開発を行っています。RPWI開発は2019年までの完成を目標に進められており、現在は、試作機の特性確認に基づき開発要素の洗い出しと改良に向けた策定を行っている段階です。

今回の会合は、ヨーロッパ、日本のチームメンバー30余名が一堂に会し、進捗状況や開発に関わる情報を確認・共有するとともに、互いの機器の接続方法や共通部分の仕様について議論し、今後の開発に向けた諸仕様の決定や課題の整理・明確化のために行われたものです。

#木星探査機JUICEについては以下もご参照下さい。

https://juice.stp.isas.jaxa.jp/

http://sci.esa.int/juice/

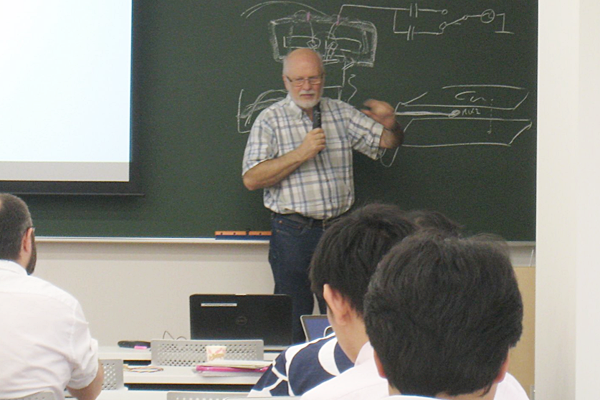

開発責任者J.-E.Wahlund博士による研究対象に関する議論の一コマ

装置開発に関わる議論の一コマ

2016年7月 2日レポート

「JUICE」 は「JUpiter Icy Moon Explorer」の略で、木星の4つのガリレオ衛星のうち、氷の地殻を持つと考えられている3つの衛星、エウロパ、ガニメデ、カリストを主な観測対象とした探査機です。JUICE計画はESA(欧州宇宙機関)が主導し、日本と米国も参加し科学搭載機器の開発が進められています。JUICEは2022年に打上げられ、2029年に木星系に到着、その後、約4年に渡り木星を周回し、ガリレオ衛星を巡りながら観測を行う予定です。JUICEには各種撮像装置やレーザー高度計等の衛星表面を計測する機器に加えて、プラズマ計測器や磁場計測器等、木星や衛星周囲の電磁現象・環境を計測する10を越える科学計測器の搭載が予定されています。「RPWI」はその一つで、名称は「Radio and Plasma Wave Investigation」(電波・プラズマ波動探査装置)の略、0~1.6MHzの電場、80KHz~45MHzの電磁波を計測する装置です。RPWIの開発にはヨーロッパの5カ国と日本が関わっており、開発責任者はスウェーデン宇宙物理研究所のJ.-E.Wahlund博士がつとめています。日本は、本学理学研究科地球物理学専攻の笠羽康正教授が共同開発責任者を担い、学内外の研究者・技術者とともにRPWIの高周波数電波受信部の開発を行っています。RPWI開発は2019年までの完成を目標に進められており、現在は、試作機の特性確認に基づき開発要素の洗い出しと改良に向けた策定を行っている段階です。

今回の会合は、ヨーロッパ、日本のチームメンバー30余名が一堂に会し、進捗状況や開発に関わる情報を確認・共有するとともに、互いの機器の接続方法や共通部分の仕様について議論し、今後の開発に向けた諸仕様の決定や課題の整理・明確化のために行われたものです。

#木星探査機JUICEについては以下もご参照下さい。

https://juice.stp.isas.jaxa.jp/

http://sci.esa.int/juice/

数学専攻 大学院入試説明会

7月2日(土)、数学専攻の大学院入試説明会が青葉山キャンパス数理記念会館(川井ホール)で行われました。今年は42名の出席者があり、内3割は学外からの参加となりました。

司会進行を務められた 大野 泰生 先生は、数学教室の紹介、分野の説明(代数学及びWPI)、大学院入試の説明などをお話しされました。数学教室の紹介では、数学専門誌「東北数学雑誌」出版のこと、教育プログラム、就職状況から仙台暮らし事情まで、とても幅広い情報をご説明されました。

また、それぞれの分野の説明は、坂東 重稔 先生(幾何学)、瀬片 純市 先生(解析学)、博士課程3年の 沖坂 祥平 さん(数学基礎論)が行いました。その後、修士課程2年の瀬楽 健斗 さん、窪田 隆弘 さんら、在学生からの挨拶があり、懇談会ではざっくばらんに質問が飛び交いました。

今回は学内での説明会となり、実際に理学部キャンパスに足を運んでいただくことで大学の雰囲気、そして先生や先輩との距離感などなどを体感出来たのではないでしょうか。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年7月 2日レポート

司会進行を務められた 大野 泰生 先生は、数学教室の紹介、分野の説明(代数学及びWPI)、大学院入試の説明などをお話しされました。数学教室の紹介では、数学専門誌「東北数学雑誌」出版のこと、教育プログラム、就職状況から仙台暮らし事情まで、とても幅広い情報をご説明されました。

また、それぞれの分野の説明は、坂東 重稔 先生(幾何学)、瀬片 純市 先生(解析学)、博士課程3年の 沖坂 祥平 さん(数学基礎論)が行いました。その後、修士課程2年の瀬楽 健斗 さん、窪田 隆弘 さんら、在学生からの挨拶があり、懇談会ではざっくばらんに質問が飛び交いました。

今回は学内での説明会となり、実際に理学部キャンパスに足を運んでいただくことで大学の雰囲気、そして先生や先輩との距離感などなどを体感出来たのではないでしょうか。

仙台市天文台トワイライトサロン

6月18日 津村耕司先生、6月25日 板由房先生

2016年6月30日レポート

6月24日 平成28年度物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました

6月24日(金)、物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

このイベントでは、研究室見学ツアー、座談会、自由見学で物理学科の先生や先輩の話を直接聞くことができ、今年は昨年よりも大幅に多く約70名の参加がありました。

4年生や院生が引率し、6つのコースに分かれてツアーを開始。移動時間も含め各箇所30分ずつまわるので少し駆け足でしたが、その後の座談会や自由見学で興味のある分野についてより深く知ることができたのではないでしょうか。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

前の10件

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

次の10件

このイベントでは、研究室見学ツアー、座談会、自由見学で物理学科の先生や先輩の話を直接聞くことができ、今年は昨年よりも大幅に多く約70名の参加がありました。

4年生や院生が引率し、6つのコースに分かれてツアーを開始。移動時間も含め各箇所30分ずつまわるので少し駆け足でしたが、その後の座談会や自由見学で興味のある分野についてより深く知ることができたのではないでしょうか。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました