平成28年度 新入生オリエンテーション

入学式直後の4月8日(金)〜9日(土)、国立岩手山青少年交流の家にて平成28年度理学部新入生オリエンテーションが実施され、新入生、教員、引率学生など約370名が参加しました。

このオリエンテーションは、全学教育科目及び理学部カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。全ての学科が一同に集まることはオリエンテーション以外はあまりありません。今年は学年全体で宮城県出身者は7%、東北出身者は25%とのことで、全国各地から320名の新入生が入学しました。初対面の皆さんがこの2日間で交流を図り、引率の先生方、先輩方とも直接話をすることにより、今後の共に過ごす仲間を作れたのではないでしょうか。充実した時間を過ごせたようです。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年4月 5日レポート

このオリエンテーションは、全学教育科目及び理学部カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。全ての学科が一同に集まることはオリエンテーション以外はあまりありません。今年は学年全体で宮城県出身者は7%、東北出身者は25%とのことで、全国各地から320名の新入生が入学しました。初対面の皆さんがこの2日間で交流を図り、引率の先生方、先輩方とも直接話をすることにより、今後の共に過ごす仲間を作れたのではないでしょうか。充実した時間を過ごせたようです。

3月26日(土)〜28日(月) 海洋と地球の学校2016〜災害を見つめ、明日の地球科学を考える〜

3月26日(土)、27日(日)、28日(月)の3日間、オーエンス泉岳自然ふれあい館にて「海洋と地球の学校2016」を開催しました。「海洋と地球の学校」とは、昨年度東北大学と山形大学で地球科学を学んでいる大学生・大学院生が中心となって立ち上げた地球科学に関する分野横断型の勉強会です。地球科学に興味のある人なら誰でも参加することができ、今年度は高校3年生から社会人まで幅広い年代の人が参加し、「災害を見つめ、明日の地球科学を考える」をテーマに講義・ディスカッション・巡検を通じて理解を深めました。

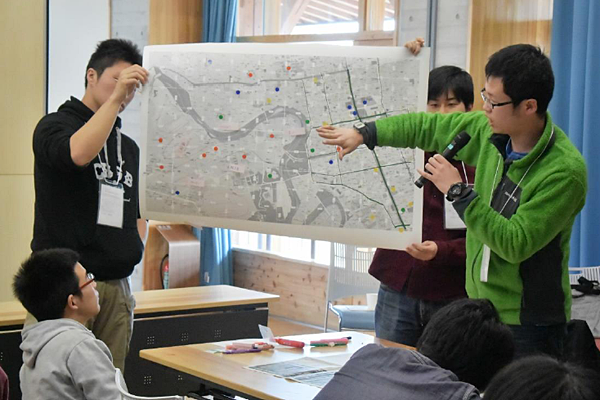

1日目、2日目は東北大学と産業技術総合研究所から6名の先生をお呼びし、地震・津波・水災害・土砂災害・火山など災害にまつわる自然現象について講義を行いました。2011年の東北地方太平洋沖地震や2013年のフィリピンの台風による高潮災害など...そのメカニズムや被害についてわかりやすく教えていただきました。また、講義の間にはグループディスカッションとして地図を用いた「DIG (災害図上訓練)」などを行い、防災・減災について議論を交わしました。

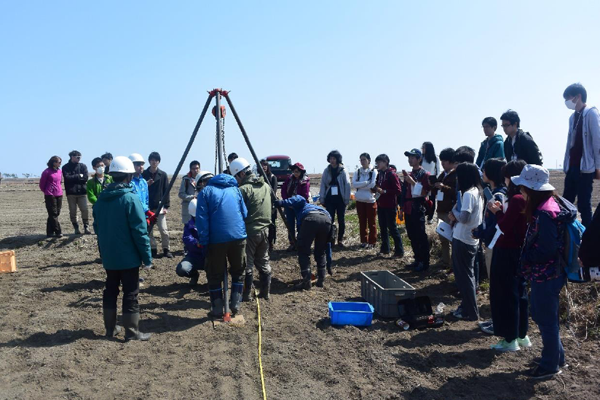

3日目は仙台平野沿岸部へ巡検に行きました。2011年3月11日から5年経った被災地の復興状況や震災遺構、津波堆積物などを直接見ながら、机上では体験できないことを学びました。

実行委員会では今後も継続してこの活動を行っていきたいと考えており、新しいスタッフを募集しています。興味のある方は「海洋と地球の学校2016」ホームページ(http://kaiyotochikyunogakko-2016.jimdo.com/)をご覧ください。

海洋と地球の学校実行委員会 中尾美紗子(理学部地球惑星物質科学科4年)

3月26日(土)「海をはかる〜海洋観測と私たちの暮らし〜」が開催されました

2016年3月26日(土)、本研究科青葉サイエンスホールにて「海をはかる〜海洋観測と私たちの暮らし〜」が開催されました。このイベントは、国際アルゴ計画の運営チーム会議が今年日本(横浜)で開催されるのをきっかけに、仙台での講演が決まりました。2000年に始まった国際アルゴ計画のもと、世界の海を常に観測している約4000台の小型自動観測ロボット「アルゴフロート」、海と天候・気候の関わり、身近な水産資源に関わる海の環境といった話題など、海の専門家が、色々な切り口で海についてわかりやすく解説してくださいました。当日は小学生から大人まで50名以上の参加があり、海にまつわる身近な疑問から、国際アルゴ計画に関する疑問までたくさんの質問が相次ぎました。

アルゴ計画への取り組みについては、こちらのURLから見られます。(海洋研究開発機構Web)⇒http://www.jamstec.go.jp/ARGO/

【リンク】

*「仙台市環境Webサイトたまきさん」たまきさんブログ 「アルゴフロート計画って、知ってる?ビックリな海洋探査の話。」

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年3月29日レポート

アルゴ計画への取り組みについては、こちらのURLから見られます。(海洋研究開発機構Web)⇒http://www.jamstec.go.jp/ARGO/

【リンク】

*「仙台市環境Webサイトたまきさん」たまきさんブログ 「アルゴフロート計画って、知ってる?ビックリな海洋探査の話。」

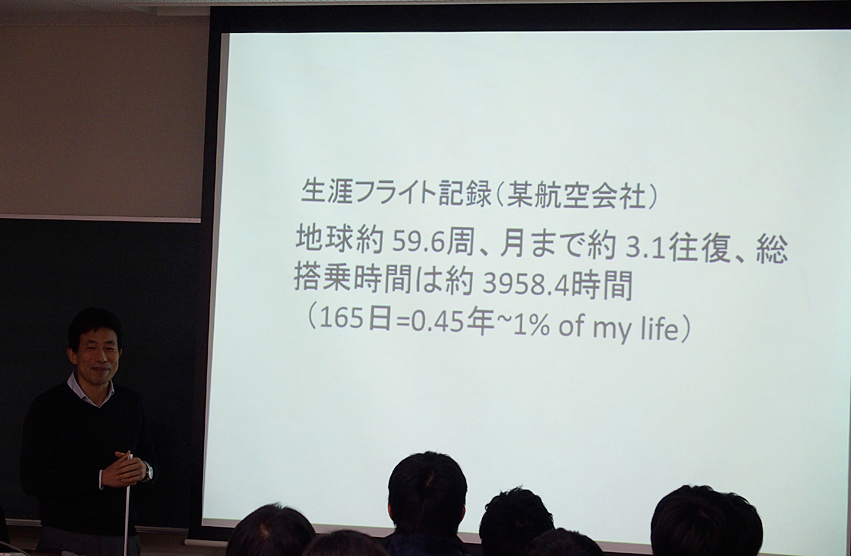

3月4日(金) 地学専攻 大谷栄治教授 最終講義

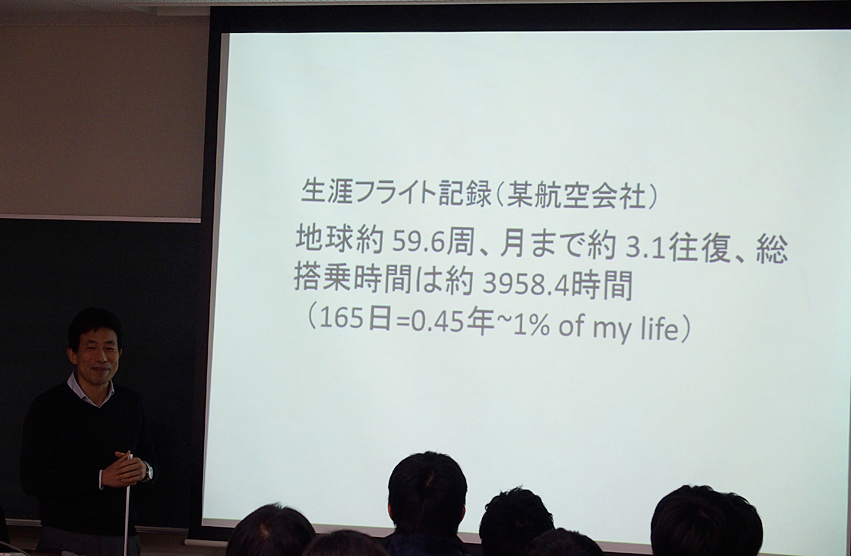

3月4日(金)、理学研究科大講義室にて、地学専攻 大谷栄治教授の最終講義「地球惑星内部の教育研究:その過去・現在・未来(Research and Education of the Earth's Interior in the past, present and future)」が行われました。

愛媛大学やANUで過ごされた時の青春・修行時代のお話や、その後、東北大学に異動されてからの研究内容の推移など、幅広くお話をしてくださいました。時には笑いを交えながら終止温かい雰囲気の中、講演は進められました。在学生や教職員の他、卒業生、他大学に異動された先生方などが全国各地から来てくださり、会場は沢山の人々で賑わいました。

3月19日(土)東北みらいプロジェクトレクチャーシリーズ「地球と宇宙の「謎」に挑む」

2016年3月19日(土)、東北大学川内キャンパス 文科系総合講義棟2階大講義室にて、東北みらいプロジェクトレクチャーシリーズ「地球と宇宙の「謎」に挑む」が開催されました。会場はほぼ満員となり宇宙に対する関心の高さが窺えました。

2016年3月19日(土)、東北大学川内キャンパス 文科系総合講義棟2階大講義室にて、東北みらいプロジェクトレクチャーシリーズ「地球と宇宙の「謎」に挑む」が開催されました。会場はほぼ満員となり宇宙に対する関心の高さが窺えました。理学研究科より地学専攻の中村智樹先生が「小惑星探査機『はやぶさ』の贈り物 -太陽系の惑星はどのように誕生したか」と題して講演されました。中村先生は探査機『はやぶさ』が持ち帰った帰還カプセルの初期分析チームに参加されました。

密封された帰還カプセルは「クリーンチャンバー」で開封しました。チャンバー内部はクリーンな窒素を充填しています。もっとも地球上で変質しにくい状態で分析を行うためです。チャンバーに直結した手袋に手を入れ中腰のまま慎重に作業を進めます。作業に関わった中村先生を含む分析員はひどい腰痛に悩まされたそうです。1日10時間で微粒子たった5粒の分析しかできません。限られたサンプルの分析方法として、初めに非破壊分析を行い、その後、破壊分析を行います。

ハヤブサが戻ってから5ヶ月、3000粒のサンプル解析を終えました。いろんな形状、素材の微粒子を分析し「S型小惑星は原始天体であった」「イトカワ微粒子は天体内部で加熱されたものとそうでないものがある」「多くのイトカワの微粒子は強い衝撃を受けている」と言う結論を導きだしました。サンプルの一部は、将来高度な分析方法が開発された時のために分離保管しています。近い将来新たな結論が増えるかもしれませんね。

*参考 理学研究科 小惑星探査機『はやぶさ』特設ホームページ

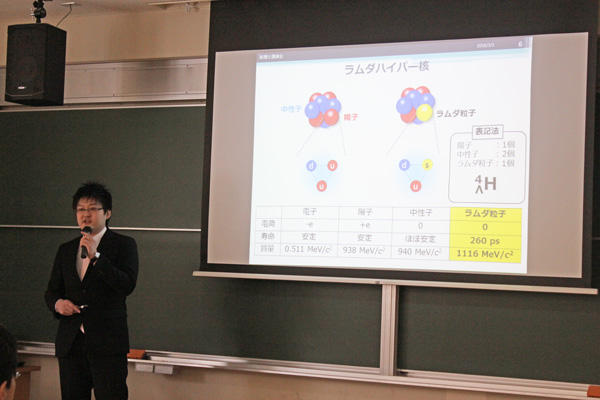

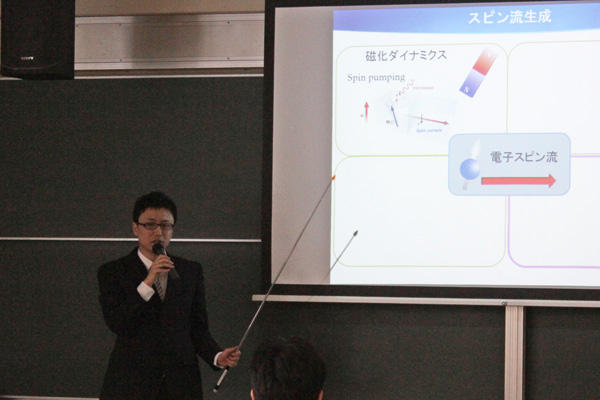

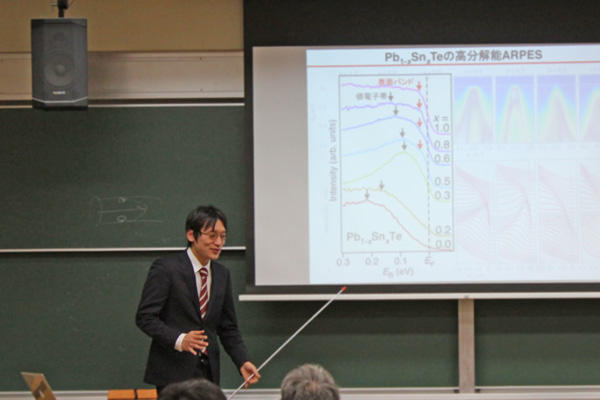

物理学専攻 平成27年度新博士講演会・祝賀会が開催されました

3月1日(火)、理学研究科合同A棟にて物理学専攻 平成27年度新博士講演会・祝賀会が開催されました。

まずはじめに、永尾翔さん、高橋遼さん、田中祐輔さんによる新博士講演会が開かれました。発表者はそれぞれ、異なった分野の研究者にもわかりやすい資料を作成し、研究の成果だけでなく自分の経歴や、その研究をするに至った経緯を発表していました。発表後の質疑応答も活発に行われましたが、自分の考えに自信を持ち、堂々と答えていました。

その後、博士・修士修了生への各賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、小林俊雄物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。また、1名が総長賞候補者として推薦されました。

各賞受賞者はこちらをご覧ください。⇒ http://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20160303-7826.html

引き続き祝賀会が開催されました。軽食を楽しみながら研究室仲間や先生方と思い出話などで盛り上がり、終始にぎやかな雰囲気の祝賀会となりました。

3月5日(日)科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

2016年3月5日(日)、石巻市の遊学館にて「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」が開催されました。

このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、理学研究科からは地学専攻の学生たちがつくったミュージアム支援団体「みちのく博物楽団」と「広報・アウトリーチ支援室」の2団体が参加させて頂きました。

今回は11団体が参加し、3団体によるサイエンスショーも行われました。会場は市街地からは少し離れた場所となりますが1日を通してたくさんのご来場者がありました。来場者数(延べ人数)は1,868名でした。全ブースを回った子供達も多く、たくさんのお土産を手に楽しんでいました。また次回をおたのしみに!

【みちのく博物楽団「化石プニプニレプリカを作ろう!」】

石巻からはどんな生きものの化石が見つかっているのかを知ることを通して、地域の地質や成り立ちなどの「身の回りの地学」に関心を向けてもらうことを目的としたワークショップ「化石プニプニレプリカを作ろう!」。特に石巻は三葉虫の化石が日本で初めて発見された場所として知られています。このことから今回のモチーフは新作「三葉虫」です。レプリカが出来上がって行く様子を見ながら化石の勉強。学生達の説明に耳を傾ける子供達でした。

【リンク】 *みちのく博物楽団「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻 201603」

【広報・アウトリーチ支援室「ふしぎなシートでキラキラ光の万華鏡」】

「分光シート」を使用した万華鏡は、通常とはちょっと違う見え方でキラキラ光ります。見本の万華鏡を覗き込んだ時の子供達の「わー!すごい!」「きれい!」と言う歓声にご父兄の方々も興味津々でした。「どうしてこう見えるの?」と言う疑問に答えながら楽しく製作を進めます。穴の大きさ・数・デザインによって光の見え方が変わります。自分だけのオリジナル万華鏡が完成しました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年2月24日レポート

このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、理学研究科からは地学専攻の学生たちがつくったミュージアム支援団体「みちのく博物楽団」と「広報・アウトリーチ支援室」の2団体が参加させて頂きました。

今回は11団体が参加し、3団体によるサイエンスショーも行われました。会場は市街地からは少し離れた場所となりますが1日を通してたくさんのご来場者がありました。来場者数(延べ人数)は1,868名でした。全ブースを回った子供達も多く、たくさんのお土産を手に楽しんでいました。また次回をおたのしみに!

【みちのく博物楽団「化石プニプニレプリカを作ろう!」】

石巻からはどんな生きものの化石が見つかっているのかを知ることを通して、地域の地質や成り立ちなどの「身の回りの地学」に関心を向けてもらうことを目的としたワークショップ「化石プニプニレプリカを作ろう!」。特に石巻は三葉虫の化石が日本で初めて発見された場所として知られています。このことから今回のモチーフは新作「三葉虫」です。レプリカが出来上がって行く様子を見ながら化石の勉強。学生達の説明に耳を傾ける子供達でした。

【リンク】 *みちのく博物楽団「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻 201603」

【広報・アウトリーチ支援室「ふしぎなシートでキラキラ光の万華鏡」】

「分光シート」を使用した万華鏡は、通常とはちょっと違う見え方でキラキラ光ります。見本の万華鏡を覗き込んだ時の子供達の「わー!すごい!」「きれい!」と言う歓声にご父兄の方々も興味津々でした。「どうしてこう見えるの?」と言う疑問に答えながら楽しく製作を進めます。穴の大きさ・数・デザインによって光の見え方が変わります。自分だけのオリジナル万華鏡が完成しました。

2月17日(水)〜18日(木)東北大学名誉博士号授与式、記念シンポジウム Mildred. S. Dresselhaus教授 (MIT)

2月17日(水)ウェスティンホテル仙台にて、Mildred. S. Dresselhaus教授に対する東北大学名誉博士号授与式・祝賀会が行われました。また翌2月18日(木)には理学部キャンパス合同c棟青葉サイエンスホールにて記念シンポジウムを開催しました。

研究経歴と推薦理由

Mildred. S. Dresselhaus教授は、ナノサイエンス特にナノカーボン材料(グラファイト、ナノチューブ、グラフィン)また熱電材料研究の世界の第一人者であり、85歳にして現役女性研究者として華々しい研究活動を半世紀以上にわたって続けています。その世界的な評価は非常に高く、世界中から著名な賞を受賞、名誉博士号、レクシャーシップ、名誉会員など多く受賞されています。特にカーボンナノチューブの研究においてはノーベル賞受賞候補者に挙げられる業績を挙げており、物理学および材料科学の世界的に著名な賞である、カブリ賞、ロレアルユネスコ賞、他、米国内の文化勲章に相当する米国自由メダルの授与、さらには学会などの活動でも米国物理学会、米国科学会AAAS(雑誌SCIENCEの母体)などの米国主要学会の会長等を歴任するなど、各学会の最高栄誉賞を受賞されています。最近の科学雑誌では、"Queen of Carbon(炭素の女王)"と呼ばれています。

また、女性研究者の草分け的な研究者であり、4人のお子様とご主人(Gene Dresselhaus教授、MIT)とともに女性研究者の地位向上にも重要な役割を果たして来ております。

東北大学における教育・研究への貢献

Dresselhaus教授は、東北大学の理学研究科の21世紀のCOEプログラムにおいて、国際評価委員としてCOEシンポジウムに参加(2007年)し、COEプロジェクト運営評価に関する貴重なコメントをいただくなど、東北大学のプロジェクトに大きな貢献をしています。また21世紀COEに続くグローバルCOEプログラムでも、本学の教員との共著者として多くの論文を発表しています。また、Dresselhaus教授は東北大学において直接共同研究も進めており、理学研究科の大学院生の多くと共著の論文を書いています。共著論文を発表している大学院生は、学位取得後、日本国内で研究職に就いているのはもちろんのこと、アメリカやドイツなど海外で教授職に就いている者も多く、国際的に活躍しており、相互の教育研究活動は大変活発に行われ、本学のアクティビティに多大な貢献をしています。

また、Dresselhaus教授は、東北大学に来た時に、研究以外でも女性研究者の研究環境の改善として理学研究科において男女共同参画の講演を行い、女性研究者との多くの議論をしていただきました。このことは、開学以来門戸開放を理念として掲げ、初めて女子学生を受け入れた本学の精神に合致し、本学における男女共同参画事業に大きな影響を与えており、その貢献度は多大なものとなっています。

【リンク】

*東北大学英語サイト

「Tohoku University Honors Queen of Carbon Mildred S. Dresselhaus」

2月6日(土)、7日(日)天文台まつり2016

2016年2月6日(土)、7日(日)、仙台市天文台にて「天文台まつり2016」が開催されました。理学研究科、東北大学からは3つのブースが出展しました。

【アンドロメダファイト】

天文学専攻の学生達によるカードゲームが終日行われました。今回はカードでじゃんけんを行う簡単ルールで、小さなお子さんから小学生まで幅広い層に楽しんで頂きました。会場のあちこちから「アンドロメダーファイっ!」と言う掛け声が飛び交いました。また館内に配置されたクイズを解きパスワードを手に入れると、アンドロメダファイトホームページから全てのカードをダウンロード出来る「パスワードゲットクイズ」も行われました。楽しみながら天文学に触れられる企画に子供達も興味津々でした。

【立体映像で宇宙旅行体験☆】

国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクトが提供するMitakaの立体上映が行われました。解説は天文学専攻の津村耕司先生。3Dメガネをかけて立体映像を見ながら宇宙の果てまで大冒険!映像は星同士の距離感、数なども精密に再現されています。1日4講演行われ、午前中の早い時間には既に整理券配布が終了し人気のコーナーとなりました。たくさんのご参加ありがとうございました。

【東北大学ゼミ企画「留学生と日本を感じよう」】

君が宇宙と社会のコミュニケーションをデザインするセメスター通称「きみせめ」が、日本文化×国際交流×宇宙と言う壮大なテーマで、留学生と日本体験しました。俳句、書道、華道、茶道、折り紙を使用し交流を図ります。定員いっぱいのお申込みがあり、立ち見の方々もたくさん訪れました。折り紙では「星」や「スペースシャトル」が人気!書道では初めて筆を持つ方や漢字を書く方がほとんどでしたが、素敵な作品が多く生まれました。

【天文台:東北大学関連展示】

天文台の館内には理学研究科関連の展示(地球物理学コーナー、ニュートリノ科学研究センターコーナー、天文コーナー)も複数ありますでのご紹介致します。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年2月 5日レポート

【アンドロメダファイト】

天文学専攻の学生達によるカードゲームが終日行われました。今回はカードでじゃんけんを行う簡単ルールで、小さなお子さんから小学生まで幅広い層に楽しんで頂きました。会場のあちこちから「アンドロメダーファイっ!」と言う掛け声が飛び交いました。また館内に配置されたクイズを解きパスワードを手に入れると、アンドロメダファイトホームページから全てのカードをダウンロード出来る「パスワードゲットクイズ」も行われました。楽しみながら天文学に触れられる企画に子供達も興味津々でした。

【立体映像で宇宙旅行体験☆】

国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクトが提供するMitakaの立体上映が行われました。解説は天文学専攻の津村耕司先生。3Dメガネをかけて立体映像を見ながら宇宙の果てまで大冒険!映像は星同士の距離感、数なども精密に再現されています。1日4講演行われ、午前中の早い時間には既に整理券配布が終了し人気のコーナーとなりました。たくさんのご参加ありがとうございました。

【東北大学ゼミ企画「留学生と日本を感じよう」】

君が宇宙と社会のコミュニケーションをデザインするセメスター通称「きみせめ」が、日本文化×国際交流×宇宙と言う壮大なテーマで、留学生と日本体験しました。俳句、書道、華道、茶道、折り紙を使用し交流を図ります。定員いっぱいのお申込みがあり、立ち見の方々もたくさん訪れました。折り紙では「星」や「スペースシャトル」が人気!書道では初めて筆を持つ方や漢字を書く方がほとんどでしたが、素敵な作品が多く生まれました。

【天文台:東北大学関連展示】

天文台の館内には理学研究科関連の展示(地球物理学コーナー、ニュートリノ科学研究センターコーナー、天文コーナー)も複数ありますでのご紹介致します。

12月17日(木)天文学専攻 山田亨先生 最終講義

2015年12月17日(木)、12月で東北大学を去られる天文学専攻の山田亨先生の最終講義が行われました。山田先生は8年間、東北大学で研究と教育に携わってこられました。また2014年からは当支援室の室長として、広報・アウトリーチ活動にもご尽力いただきました。山田先生の関連する広報室イベントを下段にまとめましたので併せてご覧下さい。常に笑顔を忘れず、場を和ませていただきました。最終講義の様子(スライドショーをご覧下さい。)も山田先生のお人柄が出ていますね。新天地でのご活躍をお祈り致します。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

【山田先生関連イベント】

*2010年12月4日:

小・中学生のためのサイエンス講座 講師山田亨先生「宇宙の果てのいちばん星」

*2013年7月19日:

夜カフェ+天文学 七夕に願いをー動き始めた30m超巨大望遠鏡TMT計画:第2の地球、そして宇宙の夜明けを求めて-

*2014年11月15日:

講演会「すばる望遠鏡、宇宙へのまなざし。」

*2015年8月20日:

小中学生のためのキャンパスツアー「夏休み!いちにち大学生」特別授業「巨大(きょだい)ブラックホールの謎(なぞ)」

*2015年9月4日:

全国同時七夕講演会 シュリ・クルカルニ博士 一般講演会「躍動する夜空 宇宙の花火」

前の10件

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

次の10件

【山田先生関連イベント】

*2010年12月4日:

小・中学生のためのサイエンス講座 講師山田亨先生「宇宙の果てのいちばん星」

*2013年7月19日:

夜カフェ+天文学 七夕に願いをー動き始めた30m超巨大望遠鏡TMT計画:第2の地球、そして宇宙の夜明けを求めて-

*2014年11月15日:

講演会「すばる望遠鏡、宇宙へのまなざし。」

*2015年8月20日:

小中学生のためのキャンパスツアー「夏休み!いちにち大学生」特別授業「巨大(きょだい)ブラックホールの謎(なぞ)」

*2015年9月4日:

全国同時七夕講演会 シュリ・クルカルニ博士 一般講演会「躍動する夜空 宇宙の花火」

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました