1月24日(日)仙台市天文台 × 東北大学 特別講演会「ニュートリノって何がすごいの!?~この物質世界をつくったのは、ニュートリノかもしれない~」

2016年1月24日(日)、仙台市天文台にて、仙台市天文台 × 東北大学 特別講演会「ニュートリノって何がすごいの!?~この物質世界をつくったのは、ニュートリノかもしれない~」が開催されました。

こちらは開場前のパネル展示の様子。皆さん、スタッフの説明に熱心に耳を傾けていました。来場いただいた皆様には「水素泡箱フィルム」をお配りしました。通常目で見ることの出来ない、電子や陽子、中間子などの粒子の動きの軌跡を写真としてフィルムに収めたものです。

こちらは開場前のパネル展示の様子。皆さん、スタッフの説明に熱心に耳を傾けていました。来場いただいた皆様には「水素泡箱フィルム」をお配りしました。通常目で見ることの出来ない、電子や陽子、中間子などの粒子の動きの軌跡を写真としてフィルムに収めたものです。

講師は、ニュートリノ科学研究センターの井上邦雄先生。「ニュートリノとは?」という基本的な解説から、東北大学で行われている研究の内容、世界最高水準の観測装置「カムランド」、「カミオカンデ」と「カムランド」の違いなど、ニュートリノについて詳しくお話しされました。

講師は、ニュートリノ科学研究センターの井上邦雄先生。「ニュートリノとは?」という基本的な解説から、東北大学で行われている研究の内容、世界最高水準の観測装置「カムランド」、「カミオカンデ」と「カムランド」の違いなど、ニュートリノについて詳しくお話しされました。

質疑応答ではたくさんの質問があり、ニュートリノへの関心が高いことを改めて感じる会となりました。アンケートでは「東北大学でノーベル賞級の研究をしていることを初めて知った!」「私は高校1年生で天文学について大学で学びたいと思っていました。この話を聞き、東北大学いいなと思えました。またニュートリノ研究にも興味がわきました。」という感想をいただきました。当日の朝は降雪がありお足下の悪い中、約100名の方々に参加いただきました。たくさんのご来場ありがとうございました。

*ニュートリノ科学研究センターホームページ

「仙台市天文台でニュートリノ特別公演が開催されました」

2016年2月 3日レポート

こちらは開場前のパネル展示の様子。皆さん、スタッフの説明に熱心に耳を傾けていました。来場いただいた皆様には「水素泡箱フィルム」をお配りしました。通常目で見ることの出来ない、電子や陽子、中間子などの粒子の動きの軌跡を写真としてフィルムに収めたものです。

こちらは開場前のパネル展示の様子。皆さん、スタッフの説明に熱心に耳を傾けていました。来場いただいた皆様には「水素泡箱フィルム」をお配りしました。通常目で見ることの出来ない、電子や陽子、中間子などの粒子の動きの軌跡を写真としてフィルムに収めたものです。

講師は、ニュートリノ科学研究センターの井上邦雄先生。「ニュートリノとは?」という基本的な解説から、東北大学で行われている研究の内容、世界最高水準の観測装置「カムランド」、「カミオカンデ」と「カムランド」の違いなど、ニュートリノについて詳しくお話しされました。

講師は、ニュートリノ科学研究センターの井上邦雄先生。「ニュートリノとは?」という基本的な解説から、東北大学で行われている研究の内容、世界最高水準の観測装置「カムランド」、「カミオカンデ」と「カムランド」の違いなど、ニュートリノについて詳しくお話しされました。質疑応答ではたくさんの質問があり、ニュートリノへの関心が高いことを改めて感じる会となりました。アンケートでは「東北大学でノーベル賞級の研究をしていることを初めて知った!」「私は高校1年生で天文学について大学で学びたいと思っていました。この話を聞き、東北大学いいなと思えました。またニュートリノ研究にも興味がわきました。」という感想をいただきました。当日の朝は降雪がありお足下の悪い中、約100名の方々に参加いただきました。たくさんのご来場ありがとうございました。

*ニュートリノ科学研究センターホームページ

「仙台市天文台でニュートリノ特別公演が開催されました」

1月21日(木)ニュートリノ科学研究センター 井上邦雄先生 NHKラジオ番組「特集・宮城イグ☆ナル学園」出演

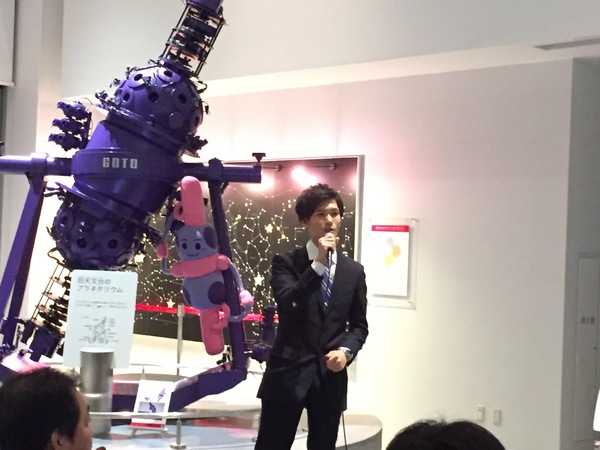

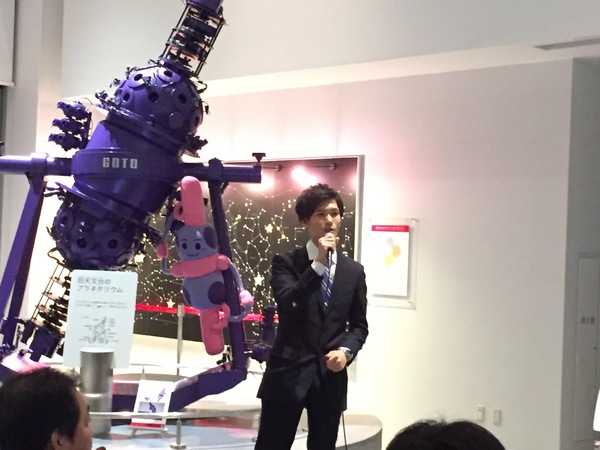

2016年1月21日(木)、カタールサイエンスホールにて、NHKラジオ番組「特集・宮城イグ☆ナル学園」の番組収録が行われ、ニュートリノ科学研究センターの井上邦雄先生が出演されました。

「宮城イグ☆ナル学園」は、NHK仙台で夕方放送しているラジオ番組「ゴジだっちゃ!」の人気コーナーです。通常の内容は、県内の中高生に地元の自慢や自分の夢を語ってもらっています。今回の特集では、彼らの知的好奇心に火をつけ、未来がイグナル(良くなる)ための特別授業として進行されました。

【リンク】

*「科学者の卵養成講座」活動ブログ 「きみはニュートリノを見たか!?」

*「科学者の卵養成講座」活動ブログ「ニュートリノって知ってる?」

今回の高校生の中には「科学者の卵養成講座」受講生も参加されており、今回の収録の様子を科学者の卵ホームページ内でご紹介して頂きました。

*ニュートリノ科学研究センターホームページ「NHKラジオ出演 (2/11 放送)」

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年2月 2日レポート

「宮城イグ☆ナル学園」は、NHK仙台で夕方放送しているラジオ番組「ゴジだっちゃ!」の人気コーナーです。通常の内容は、県内の中高生に地元の自慢や自分の夢を語ってもらっています。今回の特集では、彼らの知的好奇心に火をつけ、未来がイグナル(良くなる)ための特別授業として進行されました。

【リンク】

*「科学者の卵養成講座」活動ブログ 「きみはニュートリノを見たか!?」

*「科学者の卵養成講座」活動ブログ「ニュートリノって知ってる?」

今回の高校生の中には「科学者の卵養成講座」受講生も参加されており、今回の収録の様子を科学者の卵ホームページ内でご紹介して頂きました。

*ニュートリノ科学研究センターホームページ「NHKラジオ出演 (2/11 放送)」

1月30日(土)「空」から「宙」へ 空の探検家 武田康男氏トークイベント

1月30日(土)、仙台市天文台にて、「空」から「宙」へ 空の探検家 武田康男氏トークイベントが開催されました。武田康男氏は東北大学理学部天文および地球物理学科第二を卒業されています。

仙台市天文台では、1月4日〜3月下旬まで武田康男氏の写真展「空のふしぎ展」を開催しています。今回は撮影者である武田氏の仙台での初めてのトークイベントと言うことで、お足下の悪い中110名の来場者がありました。

最新の機材と技術を駆使して撮影された数多くの映像や写真を使って、不思議で楽しい空の魅力をお話しいただきました。

2016年1月22日レポート

仙台市天文台では、1月4日〜3月下旬まで武田康男氏の写真展「空のふしぎ展」を開催しています。今回は撮影者である武田氏の仙台での初めてのトークイベントと言うことで、お足下の悪い中110名の来場者がありました。

最新の機材と技術を駆使して撮影された数多くの映像や写真を使って、不思議で楽しい空の魅力をお話しいただきました。

仙台市天文台トワイライトサロン

1月9日 田中幹人先生 1月16日 市川隆先生

1月9日、16日の二週に渡り、仙台市天文台のトワイライトサロンで天文学専攻の先生方がゲスト講演を行いました。

9日は、田中幹人先生の「もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。2015 ~バックステージ編~」。12月20日〜26日に開催された「もし天」を振り返りました。今回のもし天のレポートは、本ホームページの1月13日のレポート「2015年度 もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。」にも掲載していますが、本講演では、銀河班(チーム名:スパイラル☆パラダイス)にフォーカスしたドキュメンタリーを放映しました。放映後、銀河班のリーダーTAとしてもし天に関わった天文学専攻M1の新岡耕平さんが、もし天の感想を述べられました。

▲田中先生「もし天は、勉強ではなく自分で答えを見つける課題解決型のイベントです。」

▲参加者は、高校生の発表の様子をうなずきながら熱心に鑑賞していました。

▲新岡さん「もし天では、高校生とともに大学生TAも一緒になって成長することができたと思います!」

▲新岡さん「もし天では、高校生とともに大学生TAも一緒になって成長することができたと思います!」

16日は、市川隆先生の「南極で探る第2の地球」。地球外生命の可能性を探るには、たくさんの星を探さなければなりません。「UFOは別にして、私たちはどうやって宇宙人を探すか」「惑星を直接撮像してみたら、生命の兆候が確認できるのではないか」「間接的に地球型の惑星を探す方法」など天文学者が第2の地球を探す研究をどのように進めているか、また発見した惑星の性質を調べる方法をわかりやすく説明してくださいました。さらに、南極で計画している研究のお話もされ、参加者はとても興味深そうに聴講していました。

▲講演をする市川先生。参加者へのお土産に南極の氷を持ってきてくれました!

▲国立天文台の四次元デジタルシアターを使って、138億光年の宇宙を見ることができました。

2016年1月21日レポート

9日は、田中幹人先生の「もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。2015 ~バックステージ編~」。12月20日〜26日に開催された「もし天」を振り返りました。今回のもし天のレポートは、本ホームページの1月13日のレポート「2015年度 もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。」にも掲載していますが、本講演では、銀河班(チーム名:スパイラル☆パラダイス)にフォーカスしたドキュメンタリーを放映しました。放映後、銀河班のリーダーTAとしてもし天に関わった天文学専攻M1の新岡耕平さんが、もし天の感想を述べられました。

▲新岡さん「もし天では、高校生とともに大学生TAも一緒になって成長することができたと思います!」

▲新岡さん「もし天では、高校生とともに大学生TAも一緒になって成長することができたと思います!」16日は、市川隆先生の「南極で探る第2の地球」。地球外生命の可能性を探るには、たくさんの星を探さなければなりません。「UFOは別にして、私たちはどうやって宇宙人を探すか」「惑星を直接撮像してみたら、生命の兆候が確認できるのではないか」「間接的に地球型の惑星を探す方法」など天文学者が第2の地球を探す研究をどのように進めているか、また発見した惑星の性質を調べる方法をわかりやすく説明してくださいました。さらに、南極で計画している研究のお話もされ、参加者はとても興味深そうに聴講していました。

1月5日(火)〜6日(水)光・量子ビーム科学連携推進室 第5回ワークショップ「光・量子ビームを用いた地球惑星科学の新展開」

2016年1月5日、6日、青葉サイエンスホールにて、「光・量子ビームを用いた地球惑星科学の新展開」と題し、東北大学 光・量子ビーム科学連携推進室 第5回ワークショップを開催しました。

東北大学 光・量子ビーム科学連携推進室(Light/Quantum Beam Science Promotion Office, Tohoku University)は、光・量子ビームを用いた様々な研究の裾野を広げる連携を促進、支援するため、平成25年2月に東北大学研究推進本部が支援する部局・分野横断各種プロジェクト・推進委員会の一つとして設置されました。

第5回ワークショップでは、研究対象に焦点を絞り、地球・惑星を対象とした研究における光・量子ビームの応用と、関連する分野、手法を用いた研究の現状について話題提供をしていただき、今後の新たな研究分野、研究手法、量子ビーム利用の研究展開の可能性について意見交換を行いました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2016年1月13日レポート

東北大学 光・量子ビーム科学連携推進室(Light/Quantum Beam Science Promotion Office, Tohoku University)は、光・量子ビームを用いた様々な研究の裾野を広げる連携を促進、支援するため、平成25年2月に東北大学研究推進本部が支援する部局・分野横断各種プロジェクト・推進委員会の一つとして設置されました。

第5回ワークショップでは、研究対象に焦点を絞り、地球・惑星を対象とした研究における光・量子ビームの応用と、関連する分野、手法を用いた研究の現状について話題提供をしていただき、今後の新たな研究分野、研究手法、量子ビーム利用の研究展開の可能性について意見交換を行いました。

1月7日 一般雑誌会講演会 荻野博先生「理学部化学教室の系譜」

1月7日(木)理学部大講義室にて、一般雑誌会講演会が開催されました。講師は、本学名誉教授の荻野博先生。理学部化学科のご出身で、1962年から東北大学助手、1968年から東北大学助教授、1983年から東北大学教授を歴任され、2001年に定年退官されるまで約40年にわたり化学教室でご活躍されました。ロタキサンやケイ素-金属錯体に関する研究など錯体化学、有機金属化学の研究の第一人者でいらっしゃり、ご定年後は放送大学で教育に大きく貢献されています。

本講演会では「理学部化学教室の系譜」と題し、東北帝国大学だったころからの化学教室の歴史、日本化学会の歴史、東北大学理学部化学教室の基礎知識などをお話されました。荻野先生の在学時代のエピソードも盛り込まれ、会場内ではたびたび笑いが起こり、和やかで楽しい講演会となりました。

講師の荻野博先生

化学科の教授の先生方と名誉教授の先生方

2016年1月13日レポート

本講演会では「理学部化学教室の系譜」と題し、東北帝国大学だったころからの化学教室の歴史、日本化学会の歴史、東北大学理学部化学教室の基礎知識などをお話されました。荻野先生の在学時代のエピソードも盛り込まれ、会場内ではたびたび笑いが起こり、和やかで楽しい講演会となりました。

2015年度 もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。

今年で5年目を迎える、高校生向けのイベント「もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。」を、12月20日(日)〜12月26日(土)に開催致しました。

このイベント「もし天」は、東北大学天文学教室と仙台市天文台が共同で開催する、高校生向け天文学者職業体験実習です。全国から集った高校生達が、1週間合宿をし、高校生自らが研究テーマと研究計画を立案して天文台の望遠鏡で観測し、そのデータを解析して宇宙の謎の解明をするプログラムです。

今年は、全国から12名の高校生が集まり、宇宙の謎に挑みました。高校生と(高校生の数よりも多い)TAらは、日を追う毎にチーム内が団結し強い絆が生まれて行くのを感じます。日夜の観測とデータ解析で睡眠不足で過酷な状況ではありましたが、得るものも大きかったはずです。

最終日の12月26日(土)には、1週間かけて研究した成果をまとめ、一般市民の皆様に解りやすく伝える、研究成果発表会をせんだいメディアテーク7階スタジオシアターで行いました。

発表は、次の通りです。

リンク

今回集まった高校生の中には、下記の団体に所属している方々も参加しており、今回のもし天の様子をホームページ内で紹介して頂きました。

*「科学者の卵養成講座」活動ブログ

*「高校生・大学生による宇宙団体SPICA」報告ページ

12月20日(日)開校式

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

合宿中(12月20〜25日)

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

12月26日(土)研究発表会

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2015年12月 9日レポート

このイベント「もし天」は、東北大学天文学教室と仙台市天文台が共同で開催する、高校生向け天文学者職業体験実習です。全国から集った高校生達が、1週間合宿をし、高校生自らが研究テーマと研究計画を立案して天文台の望遠鏡で観測し、そのデータを解析して宇宙の謎の解明をするプログラムです。

今年は、全国から12名の高校生が集まり、宇宙の謎に挑みました。高校生と(高校生の数よりも多い)TAらは、日を追う毎にチーム内が団結し強い絆が生まれて行くのを感じます。日夜の観測とデータ解析で睡眠不足で過酷な状況ではありましたが、得るものも大きかったはずです。

最終日の12月26日(土)には、1週間かけて研究した成果をまとめ、一般市民の皆様に解りやすく伝える、研究成果発表会をせんだいメディアテーク7階スタジオシアターで行いました。

発表は、次の通りです。

【宇宙論班】 チーム名「ダークマター(は)あるマゲドン」

銀河および銀河団のスケールとダークマター量との関係を探る

【銀河班】 チーム名「スパイラル☆パラダイス」

銀河の形態分類(ハッブル分類)とは異なる新しい銀河分類の探索

【恒星・星雲班】チーム名「SNS(star Nebula Searchers)」

星雲の観測により、星の死から生を調べる

リンク

今回集まった高校生の中には、下記の団体に所属している方々も参加しており、今回のもし天の様子をホームページ内で紹介して頂きました。

*「科学者の卵養成講座」活動ブログ

*「高校生・大学生による宇宙団体SPICA」報告ページ

12月5日 市民講座「ノーベル賞物理がわかる ーニュートリノのはなしー」

12月5日(土)メディアテークにて市民講座「ノーベル賞物理がわかる ーニュートリノのはなしー」が開催されました。この講座は、2015年のノーベル物理学賞が「ニュートリノ振動の発見によりニュートリノに質量があることを示した」業績により、東京大学梶田隆章教授(スーパーカミオカンデ実験)とクイーンズ大学アーサー・マクドナルド名誉教授(SNO実験)に贈られたことを記念して、一般の方に「ニュートリノとは何か?」「ニュートリノに関してどんな研究が行われているのか?」についてわかりやすく紹介するべく企画されました。

会場のスタジオシアター前には、ニュートリノ科学研究センターのみなさんが用意したパネルや装置などが展示され、来場者へ研究内容について説明を行っていました。講演では、井上邦雄先生がニュートリノの基礎知識やニュートリノに関するノーベル賞の歴史、東北大学の研究について専門知識を持たない人でも理解しやすいように楽しくお話されていました。来場者は100名を超え、積極的な質疑応答もあり、盛況のうちに終了しました。

今月25日には、理学部キャンパスツアーでニュートリノ科学研究センターを見学します。参加ご希望の方は理学部ホームページからお申込みください。

⇒【イベント】12月25日(金)理学部キャンパスツアー「ニュートリノ科学研究センター見学」

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2015年12月 8日レポート

会場のスタジオシアター前には、ニュートリノ科学研究センターのみなさんが用意したパネルや装置などが展示され、来場者へ研究内容について説明を行っていました。講演では、井上邦雄先生がニュートリノの基礎知識やニュートリノに関するノーベル賞の歴史、東北大学の研究について専門知識を持たない人でも理解しやすいように楽しくお話されていました。来場者は100名を超え、積極的な質疑応答もあり、盛況のうちに終了しました。

今月25日には、理学部キャンパスツアーでニュートリノ科学研究センターを見学します。参加ご希望の方は理学部ホームページからお申込みください。

⇒【イベント】12月25日(金)理学部キャンパスツアー「ニュートリノ科学研究センター見学」

12月6日(日)サイエンスカフェ・mini「ねぇ君、不思議だと思いませんか?~最新科学へつながる自然の不思議を大学生と語ろう~」

12月6日(日)、片平キャンパス北門会館 2階 エスパスにて「サイエンスカフェ・mini「ねぇ君、不思議だと思いませんか?~最新科学へつながる自然の不思議を大学生と語ろう~」」が開催されました。この「サイエンスカフェ・mini」は、東北大学の社会貢献の一環として仙台市内の街中を会場に市民参加型のサイエンス・コミュニケーションの場を演出する東北大学サイエンスカフェの企画をサポートする学生ボランティア「S-Café Sugars」が主催、企画するイベントです。

今回は中学生と高校生を対象とし、世界で初めて人工雪の作製に成功した中谷宇吉郎の研究をヒントに雪づくりの実験やディスカッションを実施致しました。理学部の学生もプレゼンや進行などスタッフとして参加しています。来場者とスタッフ、共に作り上げるイベントに活発な意見が交わされました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

2015年12月 8日レポート

今回は中学生と高校生を対象とし、世界で初めて人工雪の作製に成功した中谷宇吉郎の研究をヒントに雪づくりの実験やディスカッションを実施致しました。理学部の学生もプレゼンや進行などスタッフとして参加しています。来場者とスタッフ、共に作り上げるイベントに活発な意見が交わされました。

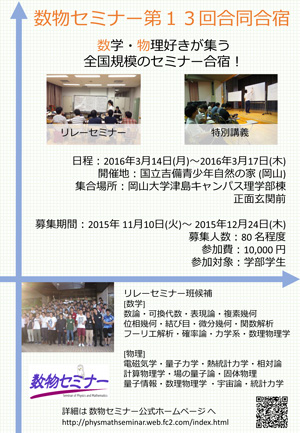

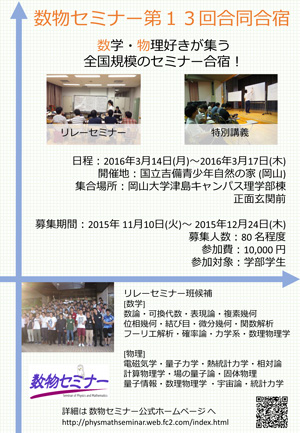

数物セミナーが開催されました

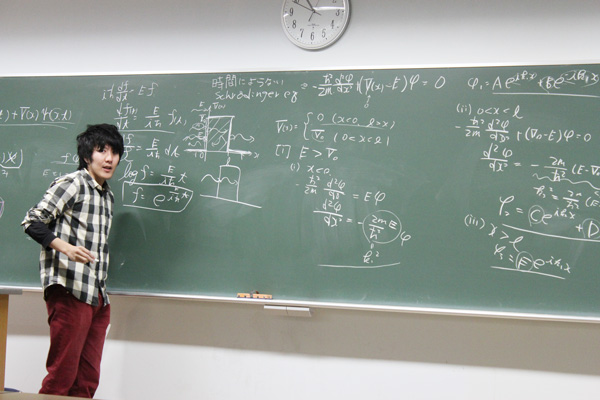

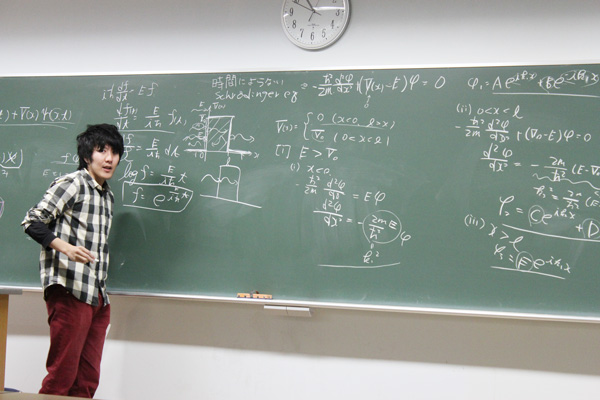

11月29日(日)、川内キャンパスにて「数物セミナー 冬の大談話会2015 in 東北」が開催されました。数物セミナーとは、数学・物理に興味のある大学学部生を対象として、大学・学年・分野などの垣根を越えた交流を目指した「全国規模の」セミナーです。数物セミナーでは、各大学の教室などを借りて不定期に談話会を行っており、学生による講義やポスターセッションや雑談などを行う交流の時間が用意されています。

今回は理学部・理学研究科から4名の学生さんが発表を行いました。数学・物理だけでなく、天文学コースの学生さんも発表していましたよ!

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

この談話会は、主に春と冬に開催され院生・社会人の方でも聴講できます。また、数物セミナーでは学部生を対象に3泊4日の合同合宿も行っています。(次回は岡山で開催。現在参加者募集中です。)

数物セミナーに興味のある方、ぜひホームページを覗いてみてくださいね!

数物セミナーに興味のある方、ぜひホームページを覗いてみてくださいね!

【数物セミナーホームページ】http://physmathseminar.web.fc2.com/index.html

前の10件

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

次の10件

今回は理学部・理学研究科から4名の学生さんが発表を行いました。数学・物理だけでなく、天文学コースの学生さんも発表していましたよ!

この談話会は、主に春と冬に開催され院生・社会人の方でも聴講できます。また、数物セミナーでは学部生を対象に3泊4日の合同合宿も行っています。(次回は岡山で開催。現在参加者募集中です。)

数物セミナーに興味のある方、ぜひホームページを覗いてみてくださいね!

数物セミナーに興味のある方、ぜひホームページを覗いてみてくださいね!【数物セミナーホームページ】http://physmathseminar.web.fc2.com/index.html

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました