9月4日(金)全国同時七夕講演会 シュリ・クルカルニ博士 一般講演会「躍動する夜空 宇宙の花火」

9月4日(金)、仙台市情報・産業プラザネットUにて全国同時七夕講演会 シュリ・クルカルニ博士 一般講演会「躍動する夜空 宇宙の花火」が開催されました。

初めに、天文学専攻教授の山田亨先生が「宇宙のフロンティアに挑む」と題し講演されました。山田先生の研究フィールドであるハワイの天文台の話、そしてシュリ博士のご紹介をされました。

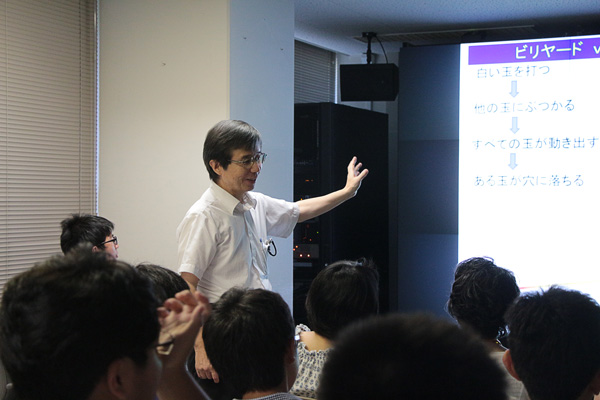

その後、カルフォルニア工科大学のシュリ・クルカルニ博士よりご講演いただきました。同時通訳は、シュリ・クルカルニ博士の奥様である小宮浩美さん。シュリ博士の研究のひとつである補償光学(アダプティプ・オプティクス)、そして研究対象の移り変わりや今後の展望など、所々に用語説明を入れる形で分かりやすくお話し頂きました。

また観覧者の中には「科学者の卵養成講座」受講生も参加されており、今回の講演会の様子を科学者の卵ホームページ内でご紹介して頂きました。

*「科学者の卵養成講座」活動ブログ

青葉山の秋

青葉山の秋を撮影しようと、薬用植物園にお邪魔しました。今回は、川内キャンパスに通じる観察路へも足を延ばしてみました。いちじく、栗、柿、アケビ、...実りの秋を迎えていました!なんておいしそう...

ところでアケビには、アケビ、ミツバアケビ、ゴヨウアケビの3種類あるのをご存知でしたか?葉で見分けるのですが、小葉が3枚あるのがミツバアケビ(今回見たのはこちらのアケビでした)で、アケビは小葉5枚。じゃあ、ゴヨウアケビは?というと小葉3枚だったり5枚だったりしますが、鋸歯(のこぎりの葉のようなギザギザ)が見られるのが特徴だとか。味はほぼ一緒だそうです。山形県ではアケビの皮を食べる地域もあるそうですよ。

科学で東北を盛り上げ隊@石巻が開催されました

10月4日(日)今年もイオンモール石巻にて「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」が開催されました。

このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、理学研究科からは東北大学天文学教室の学生グループ、地学専攻の学生たちがつくったミュージアム支援団体「みちのく博物楽団」が参加させて頂きました。来場者数(延べ人数)は2183名でした。

天文学教室グループは、プラ板に星座を描いてオリジナルキーホルダーを作る『プラ板deプラネタリウム』と空気の圧力を利用した『ペットボトルde「ふちんし」』、みちのく博物楽団は化石のレプリカを作る『アンモナイトのレプリカを作ろう』を出展しました。どのブースも大盛況で、切れ目なくいらっしゃる子どもたちや地域のみなさんに一生懸命科学のおもしろさをお伝えできたかと思います!また次回をおたのしみに!

東北大学理学部 物理(系)学科主催 KEK、J-PARC見学会2015

このイベントは、東北大学の先生方も参画している高エネルギー加速器研究機構(KEK)、大強度陽子加速器施設(J-PARC)を見学することで、最先端の物理学研究に触れてもらおうと毎年物理学科が企画しているものです。

高エネルギー加速器研究機構 KEK は、茨城県つくば市(仙台から南約250km、東京から北約60km)にある世界最大級の加速器施設です。また、大強度陽子加速器施設 J-PARC は、茨城県東海村(仙台から南約200km、東京から北約110km)の日本原子力研究開発機構内に新しく建設された世界最強クラスの陽子ビームを供給できる研究施設です。

東北大学物理系の研究室では、全国共同利用機関としてのKEKとJ-PARCに設けられた陽子シンクロトロン、電子・陽電子衝突型加速器、放射光施設、中性子散乱施設等の実験施設において、素粒子・原子核物理学および物性物理学における様々な最先端の研究活動を行っています。

朝7時、東北大学を出発した一行はバスで高速道路を南下することおよそ4時間、茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構(KEK)に到着しました。ここには、周長3kmの電子・陽電子衝突型加速器「KEKB」や放射光源加速器があり、それらを使用した高エネルギー物理の実験、また医療や薬品といった分野の研究も行われています。今回は、B-FACTORYのBELLE検出器、放射光科学研究施設などを見学しました。

その後、茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設(J-PARC)へ。J-PARCでは物質・生命科学実験施設、ニュートリノ実験施設、ハドロン実験施設を見学しました。

平成27年9月学位記交付式が開催されました

9月15日(火)開催 フランソワ・アングレール先生、小林 誠 先生 特別講演会

9月15日(火)、理学部キャンパス青葉サイエンスホールにて、フランソワ・アングレール先生(2013年ノーベル物理学賞受賞)と 小林 誠 先生(2008年ノーベル物理学賞受賞)の特別講演会を開催しました。

この講演会は東北大学知のフォーラムにおけるプログラムの一環として行われました。

□ TFC Program 2015:

Fundamental Problems in Quantum Physics: Strings, Black Holes and Quantum Information

9月10日(木)東北大学藤野先生記念奨励賞授与式が行われました。

9月10日(木)、「東北大学藤野先生記念奨励賞授与式」が行われ、化学専攻博士課程後期3年の薛 婧さんが、東北大学藤野先生記念奨励賞を受賞しました。

本学では、毎年度本学に在籍する優秀な中国からの大学院留学生であって、今後飛躍的な活躍が期待される者に「藤野先生記念奨励賞」を授与しております。この賞は、本学医学部の前身である仙台医学専門学校に1904年から1906年にかけて留学した、中国の偉大な文豪魯迅の短編小説「藤野先生」のモデルである藤野厳九郎教授のお名前に因むものです。

本年度も魯迅が学んだ階段教室において授与式が開催されました。

薛 婧さんは受賞者代表挨拶をされ「魯迅先生の学んだ東北大学で過ごしたことはかけがえの無い財産であり仙台は第二の故郷となりました。」とお話しされました。

Ocean Observations panel for Physics and Climate (OOPC) 第18回会合が開催されました

4月14日(火)~17日(金)、東北大学大学院理学研究科青葉サイエンスホールにて、海洋観測に関する国際専門家パネルOcean Observations panel for Physics and Climate (OOPC) の第18回会合が開催されました。

OOPCは、ユネスコ/政府間海洋学委員会(UNESCO/IOC)、世界気象機関(WMO)、世界環境計画(UNEP)の3国連機関と 世界科学者会議(ICSU)が主導する国際事業である全球海洋観測システム(GOOS: Global Ocean Observing System)および全球気候観測システム(GCOS: Global Vlimate Observing System)、さらに世界気候研究計画(WCRP: World Climate Research Programme)を推進するための専門家パネルで、海洋の物理変数、気候変数に関わる持続的観測の推進を担当しています。今回の会合は、海洋の化学変 数や炭素循環に関わる観測を主に担当するInternational Ocean Carbon Coordination Programme-SSG (IOCCP-SSG)との合同で開催されました。

14~16日の3日間のパネルセッションには、米国、ヨーロッパ、アジアの10カ国以上から、IOC、GOOS、GCOS、WCRPなど関 連国際機関や国際研究プログラムの代表、海洋観測・研究の専門家などが30名以上参加しました。科学研究と社会への一層の貢献を目指す分野横 断的な統合的海洋観測システムを構築するための共通の目標設定や進捗状況を適切に放火する方法について活発に議論し、今後の具体的な行動につ ながる成果が得られました。また、17日には、沿岸海洋観測の将来をテーマとするワークショップを開催しました。OOPCの活動はこれまで外洋域の観測を主な対象としてきましたが、今後は、沿岸観測にも活動範囲を広げようとしています。パネル会合出席者に加え、日本全国から集まっ た研究者、合わせて50名以上が参加したワークショップは、沿岸観測分野における日本のアクティビティの先進性を世界にアピールする大変いい 機会となりました。

研究科長はじめ、今回の会合開催にご協力いただいた理学研究科の関係各位に、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

なお、会合のレポート(英文)は以下のサイトで公開されています。

http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=15100

「飛び出すデジタル3D映像を体感しよう!DNA鎖切断動画公開」が実施されました

DNAがダメージを受け、鎖が切れてしまうとどうなるか...新しい細胞にDNAの情報が正しく伝達されず、健康を害する可能性もあります。今回は、DNAの鎖が切れたときに何が起こっているかをコンピュータサイエンスの観点から調査し、シミュレーションを行いました。

教科書ではわかりづらかったDNAのらせん構造が3D眼鏡を使って立体で見ることができ、迫力のある映像に、体験した高校生は興味津々でした。

この三次元可視化システムを使ったDNA二重らせんの切断過程シミュレーションは、9月の理学部キャンパスツアーで体験することができます!詳細は、理学研究科ホームページをご覧ください。(近日公開)

化学専攻 河野裕彦先生

化学専攻 河野裕彦先生 修士1年 菱沼直樹さん

修士1年 菱沼直樹さん 3D眼鏡を装着します。

3D眼鏡を装着します。 DNA鎖切断の様子が3D映像で見られます!(画像ではお伝えできません...)

DNA鎖切断の様子が3D映像で見られます!(画像ではお伝えできません...)8月5日(水)夏休み大学探検2015「極小の世界を見る巨大な顕微鏡、加速器」

8月5日(水)、東北大学電子光理学研究センターにて「夏休み大学探検2015」が開催されました。

「夏休み大学探検」とは、夏休みに仙台市内の中学生を対象に、世界トップレベルにある東北大学の研究者から「科学」についての話を聞くというもので、本学出身の田中耕一先生がノーベル化学賞受を受賞したのを記念して始まり、今年で14回目を迎えました。

講師は 物理学専攻 金田雅司 先生。「極小の世界を見る巨大な顕微鏡、加速器」と題して、最初に講義を受け、その後、施設内にある加速器、検出器の見学が行われました。

金田先生は「他国の研究者と話をするためには理科のみではなく英語や歴史など教養全般を学んでおくことが大事」とお話しされていました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました