7月14日(火)地下鉄東西線青葉山駅見学会が開催されました。

7月14日(火)、地下鉄東西線青葉山駅見学会が開催されました。

駅構内は、地上1階、地下6階。狭い構内を有効に使うための工夫が至る所にありました。またバリアフリー設計になっており、車いすやベビーカーでも安心です。

朝の通勤や通学時間帯は約5分間隔で運行されます。仙台駅と青葉山が近くなり便利になります。開業は12月6日予定です。

仙台市天文台トワイライトサロン

2週とも約40名の参観者があり椅子を追加するなど大盛況でした。

参観者のみなさまも普段は聞くことの出来ない貴重な内容に真剣に耳を傾けていました。

□ 仙台市天文台

6月24日(水)物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

6月24日(水)、物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

研究室見学ツアー、座談会、自由見学で物理学科の先生や先輩の話を直接聞くことができる貴重な機会です。今回は約45名の参加者がありました。

6つのコースに分かれてツアーを開始。今回は「電子物理→物性理論→原子核実験」のツアーに同行させていただきました。

6月26日(金)Vaughan Jones 氏 特別講演が開催されました。

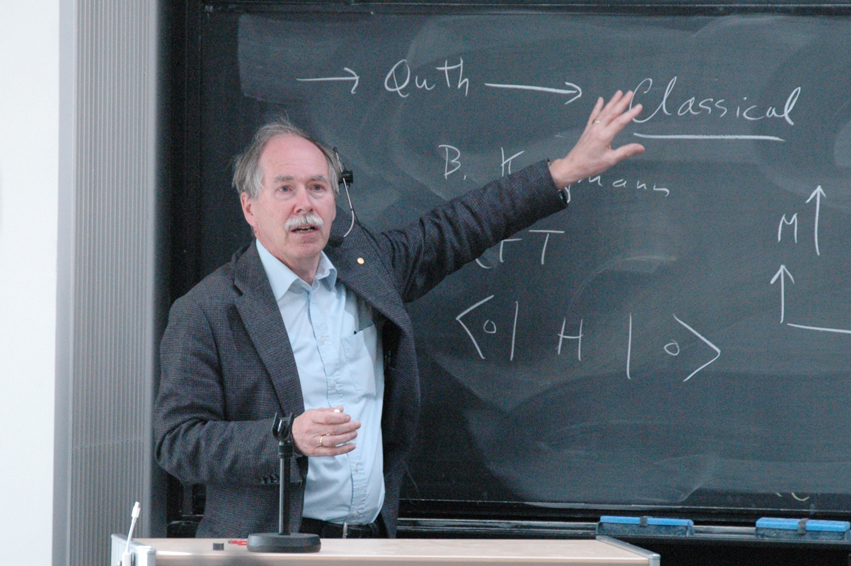

6月26日(金)、理学研究科 青葉サイエンスホールにて、Vaughan Jones 氏の特別講演会が開催されました。

ヴォーン・ジョーンズ(Vaughan Frederick Randal Jones)氏は、ニュージーランド出身の数学者で、1990年にはフィールズ賞を受賞されています。

会場は合同C棟の青葉サイエンスホール。開催前より約90名の来場者(学内、学外を含む)で埋め尽くされました。

化学専攻 小林長夫教授 最終講義

小林長夫先生は、ジーンズや新幹線の車体の青などにも使われているフタロシアニン研究の第一人者として数々の論文を発表されました。また、ローズ大学(南アフリカ)やサンクトペテルブルク大学(ロシア)など、数多くの大学でご講演を行うなど、世界中で活発な研究・教育活動を行ってこられました。

会場には在学生、教職員のほか、多くの卒業生が参加し、講義に興味深く聞き入っていました。また、最後には小林先生のご家族から花束の贈呈があり、大きな拍手が送られました。

▲会場の様子

▲会場の様子 ▲最終講義後、記念撮影が行われました

▲最終講義後、記念撮影が行われました「宇宙と素粒子の謎を解き明かす最先端の3次元半導体検出器」講演会が開催されました。

6月6日(土)、エルパーク仙台6階ギャラリーホールにて「宇宙と素粒子の謎を解き明かす最先端の3次元半導体検出器」講演会が開催されました。

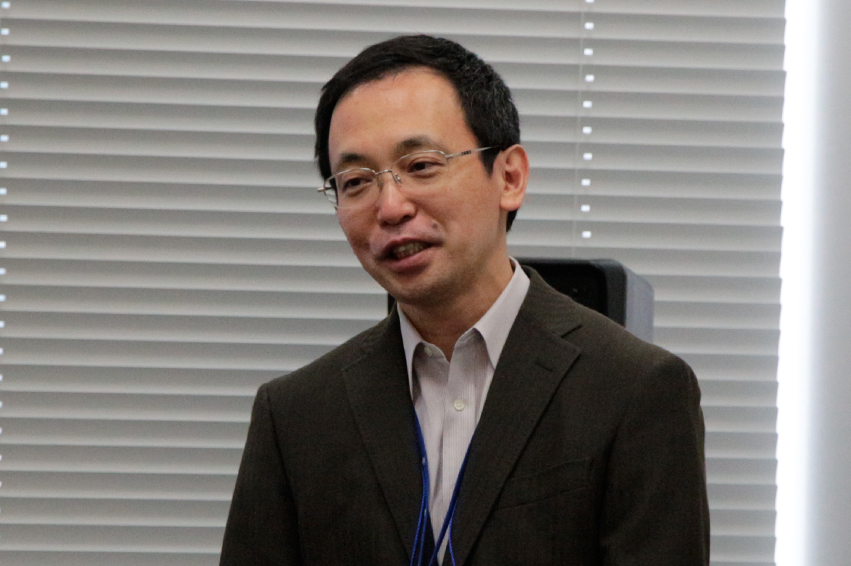

理学研究科からは、物理学専攻の山本均先生が「SOI検出器を使ってILCでヒッグス粒子の正体に迫る」と題して講演されました。

その後、高エネルギー加速器研究機構の新井康夫先生の「3次元半導体検出器で切り拓く放射線イメージング」、京都大学の鶴剛先生の「ブラックホールと宇宙の進化をSOI検出器で探る」と続きました。

それぞれの講演後には、活発な質疑応答が交わされました。

土曜日の開催にもかかわらずたくさんのご来場ありがとうございました。

物理学専攻 大学院入試説明会(仙台会場)が行われました

5月16日(土)、物理学専攻の大学院入試説明会(仙台会場)が行われました。

まずはじめに、物理学専攻の概要やカリキュラム、修了後の就職・進学状況、入学試験日程などの全体説明、そして、自己推薦入試説明が行われました。

その後の研究室見学では、青葉山キャンパスにある研究室だけではなく、片平キャンパス(金属材料研究所、多元物質科学研究所、原子分子材料科学高等研究機構)、三神峯にある電子光理学研究センターへの見学も含めた9コース(37研究室)の見学が行われました。

多くの研究室で見学会が行われたため、限られた時間の中でどの研究室を見学するか悩んでいた参加者もいましたが、東北大学の物理学専攻や研究内容について深く理解する良い機会になったのではないでしょうか?

【参考リンク】

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 http://www.phys.tohoku.ac.jp/index.html

東北大学金属材料研究所 http://www.imr.tohoku.ac.jp/

東北大学多元物質科学研究所 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/index.html

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2015が開催されました

実行委員長の中村美千彦先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の日笠健一先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。最後に学生によるフリートークは、キャンパスライフの紹介や分野別に個別相談でき合同入試説明会の特徴になっています。

参加者92名

【内訳】 数学 13名(前年度22名), 物理学 46名(前年度33名), 天文学 12名(前年度4名), 地球物理学 9名(前年度5名), 化学 6名(前年度8名), 地学 6名(前年度3名)

「春の学校:Particles, Strings and Quantum Information」が開催されました。

4月20日(月)〜24日(金)、東北大学片平キャンパス知の館(TOKYO ELECTRON House of Creativity)にて春の学校:Particles, Strings and Quantum Informationが開催されました。

理学研究科からは、綿村哲先生、堀田昌寛先生、高橋史宜先生による講義が行われました。

また、オランダ・ユトレヒト大学のGerard 't Hooft先生による特別講演及び一般講演、質疑応答形式のディスカッションが行われ、活発な質疑応答が交わされました。

この春の学校は東北大学知のフォーラムの一環として行われました。

TFC Program 2015:

Fundamental Problems in Quantum Physics: Strings,

Black Holes and Quantum Information

平成27年度 新入生オリエンテーション

入学式直後の4月6日(日)〜7日(月)、岩手山青少年交流の家にて平成27年度理学部新入生オリエンテーションが実施され、新入生、教員、学生など約400名が参加しました。

このオリエンテーションは、カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。

全ての学科が一同に集まることはオリエンテーション以外はあまりありません。始めは皆さん緊張した面持ちでしたが、時間が過ぎるにつれ打ち解け、次第に笑顔も出てきました。懇談会では終了時間まで話が尽きない様子でした。充実した二日間を過ごせたようです。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました