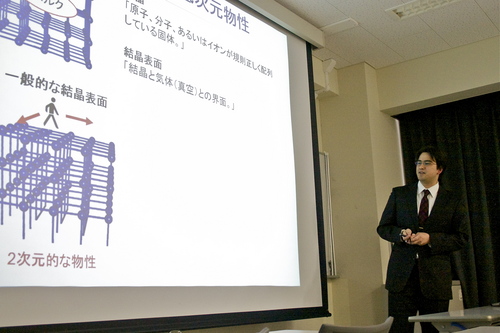

物理学専攻 倉本義夫教授 最終講義

2月20日(金)、理学研究科合同C棟の青葉サイエンスホールにて、物理学専攻 倉本義夫教授の最終講義「物性物理学とは何だろうか」が行われました。

工学部に在籍されていた時の青春・修行時代のお話や、その後、理学部に異動されてからの物性理論研究室の運営についてなど、幅広くお話をしてくださいました。教え子の中には、現在、東北大学の同僚として一緒に研究している方もいらっしゃるそうです。

最終講義には、在学生や教職員の他、卒業した学生や他大学に異動された先生方も来てくださり、会場は満員御礼、立ち見の方もたくさんいらっしゃいました。

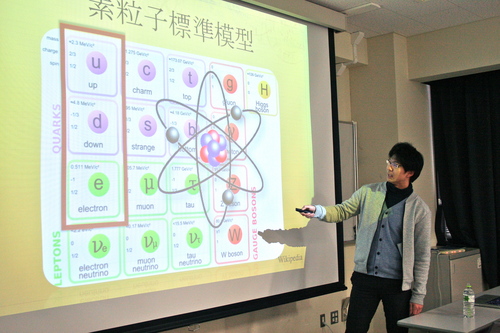

物理学専攻「新博士講演会・祝賀会」が開催されました

まずはじめに、新博士を代表して松下ステファン悠さん、庄司裕太郎さんによる新博士講演会が開かれました。この会では、発表者は異なった分野の研究者にも解りやすく発表しなければならず、そのため、論文審査の時と違った資料を作成し発表していました。発表後の質疑応答にも、慌てること無く的確に対応する姿がとても印象的でした。

その後、博士・修士修了生への各賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、平山祥郎物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。また、1名が総長候補者として推薦されました。

夜には、エントランスホールで祝賀会が開催されました。軽食を楽しみながら新博士の方からの挨拶、友達同士や研究室仲間と記念写真を撮ったりしているうちにあっという間にお開きの時間。今回、学生・院生の参加費が無料となったこともあり例年より多くの学生が参加、終始にぎやかな雰囲気の祝賀会となりました。

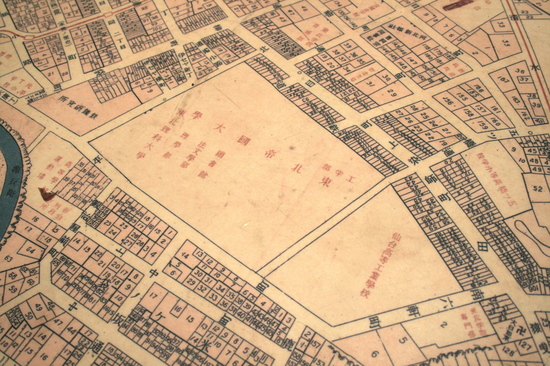

ミュージアムユニバース2014に「みちのく博物楽団」が参加しました

このイベントでは、仙台市や宮城県のミュージアム12館がそれぞれの特色を活かした専門家によるトーク・イベントやものづくり、遊びを通して体験することが出来ます。みちのく博物楽団は、参加12館のひとつである東北大学総合学術博物館(理学部自然史標本館)の代表として出展しました。

この頃だと理学部は片平キャンパスにあったんですね。

*参考リンク

SMMA「見験楽学」 / 東北大学総合学術博物館 /みちのく博物楽団

第5回 気象サイエンスカフェ東北「気象衛星ひまわり」が開催されました

↑写真をクリックするとスライドショーになります

11月16日(日)、エル・ソーラ仙台にて第5回 気象サイエンスカフェ東北「気象衛星ひまわり」が開催されました。"気象サイエンスカフェ"は、日本気象学会と日本気象予報士会が共催するイベントで、「気象の専門家や有識者」と「その話を聞いたり話してみたい方」との科学コミュニケーションの場です。2006年春に東京でスタートし、気象学会・予報士会の各支部を中心に全国各地で開催されています。

今回のテーマは「気象衛星ひまわり」です。まずはじめに、大気放射学や気候変動、雲とエアロゾルを研究されている理学研究科・理学部長の早坂忠裕教授が「気象衛星ひまわりー地球を見る、空を見る、天気を見る:人工衛星から見えてくるものはー」と題した講演を行い、気象衛星「ひまわり」の解説をしてくださいました。

静止気象衛星「ひまわり」の歴史は1号(1977年打ち上げ)から始まりました。そして、今年10月、新しいひまわり8号の打ち上げに成功しました。全球を1時間に1回、赤道より北を30分に1回観測だった7号に比べて観測機能が大きく向上した8号は、全球を10分ごとに、日本付近を2.5分ごとに、またチャンネル数も増加したためカラー画像での観測が可能になりました。その他、雲だけではなく水蒸気や黄砂、海面水温、風向き風速など多様な情報を得ることが出来ます。

司会の鈴木智恵さん(気象予報士)からの「研究のどんなところが面白いですか?」という質問に、早坂先生は「衛星を使って地球を観測する、それは社会に貢献するという点では気象予報などがありますが、地球を惑星の中のひとつとして捉え衛星で観測する、そういう観点でみた時、地球は非常に複雑でサイエンスとしても面白い、それが魅力でしょうか?」とお話くださいました。

講演後、テーブルごとに分かれてディスカッションを行い、それぞれのグループのファシリテーターが話し合った内容をまとめて発表しました。その中の質問と回答をいくつかご紹介します。

回答:早坂先生と仙台管区気象台の高瀬邦夫台長(*1977年3月理学部地球物理学科卒業)

2015年夏頃に、現在のひまわり7号から8号へ運用が移行される予定になっています。新しい気象衛星ひまわり8号から送られてくるデータで地球のどんなことが解るようになるのか、運用開始が待ち遠しいですね。

*参考リンク*

気象サイエンスカフェ http://meteocafe.blogspot.jp/

平成26年度東北大学理研究科火災訓練を実施しました

10月1日(水)、東北大学理研究科火災訓練を実施しました。毎年、化学専攻では火災訓練を行っていますが、理学研究科としての火災訓練は初めての実施となります。

震災時に発生した火災を踏まえ 、「防火扉が適切に使用できるかの確認、防火扉を閉鎖した状態での避難方法検証を行う。専攻等が混在する建物増加している現状から、 同じ建物の他研究室の火災リスクを確認する。各人においては、火災時の避難方法確認、初期消火の方法や消火器についての確認、119番通報の方法を検証する。」という目的で行いました。

今年度は化学系研究棟と化学系学生実験室が火災の想定場所ということで化学を中心に行いました。来年度は理学研究科合同C棟での訓練を実施する予定です。

いつどこで火災が起きても自分が対応できるように、消火器の使い方、119番への通報方法などきちんと知っておきたいですね。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

第8回ガラス工作技術シンポジウムが開催されました

10月16日(木)、17日(金)、第8回ガラス工作技術シンポジウムが開催されました。「ガラス工作技術シンポジウム」は、益々高度になる研究の要求に応えるべく、技術者の知識の伝承及び研究者への技術支援体制を向上させることを目的として、全国国公立機関ガラス技術者の会(CONNECT)が主催しています。日頃のガラス工作業務の成果はもとより、日常業務から生まれた創意工夫、失敗の解決方法、他の製作方法などをお互いに報告し合い、知識の共有を図っています。

今回のシンポジウムは、東北大学理学研究科の硝子技術者である扇 充さん、澤田修太さん、佐藤由佳さんを中心に東北大学の硝子技術者が実行委員となって、理学研究科の技術職員の方々の協力を得て開催されました。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

防災訓練を実施しました

この訓練は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の経験を踏まえて緊急地震警報システムの周知や、理学研究科・災害情報システムを利用した安否確認、非常食の配布方法などの検証を行うことを目的としています。

第一部「避難訓練」は、11時55分、緊急地震警報発生のアナウンスから始まりました。

まずは揺れに備えてヘルメットを装着して身の安全を守ります。周囲の状況を確認しつつ近くの安全な場所へ移動、その後、災害対策本部からの指示に従い、緊急時集合場所へ避難します。そこで、安否確認を行い担当者がトランシーバーまたは口頭で災害対策本部へ報告します。全ての学科・専攻の安否が確認された後、避難訓練は終了、最後に各自備蓄品の飲料水と乾パンを受け取り解散となりました。

第二部「各種体験」では、12時30分から初期消火体験、搬送体験、発電体験、マンホールトイレ設置体験が行われました。理学研究科では、東北地方太平洋沖地震の時に発電機やマンホールトイレを活用しています。こういった機会を活用して事前に体験しておくと、いざ必要となった時に慌てず対処することができると思います。

参加者は1,042名、残念ながら昨年度より100名ほど減少しています。避難時の行動を再確認するためにも、積極的に参加してほしいと思います。

*写真をクリックするとスライドショーになります

第8回 地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成 講演会「気候を変える二酸化炭素と大気粒子」が開催されました

9月18日(木)、19日(金)、第8回 地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成 講演会「気候を変える二酸化炭素と大気粒子」が開催されました。「地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成」は、地球温暖化などの地球環境と気候変動の問題を総合的に診断すること、基礎研究基盤の充実と次世代の育成を目的に、地球表層系の研究に関わる大学附置研究センターである東京大学大気海洋研究所、名古屋大学地球水循環研究センター、東北大学大気海洋変動観測研究センター、千葉大学環境リモートセンシング研究センターが連携して行っているプロジェクトです。気象予測、エアロゾルと微量気体の動態、雲と降水現象、古気候に関わるデータ取得と解析、モデル比較についての連携講習会を全国の学生に向けて開講しています。

今回の参加者は22名。森本真司先生と岩渕弘信先生の講義の後、CO2と関連要素(酸素濃度やCO2の炭素同位体比)の測定法の実習を行い、さらにこれまでに得られたデータを解析して大気中のCO2濃度増加の原因を推定すること、日射計、放射計、スカイラジオメーターの測定法を学び、地上観測データや衛星観測データを用いて日射・放射フラックスの収支を求めるとという2つのグループに分かれて、課題に取り組みました。私はCO2班に同行したのですが、皆さん慣れない手つきでサンプル採集や測定を行っていた中、発表ではAPOの算出データが最新のデータとほぼ合致するという、中澤先生も感心する分析内容でした。今後も、ここで習得した技術を使ってwebsiteに掲載されている様々なデータを解析して欲しいですね。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

「海洋と地球の学校」が開催されました

このイベントは、東北大学と山形大学で地球科学を学んでいる大学生・大学院生が中心となって立ち上げた「地球科学の勉強会」です。運営するのも大学生・大学院生ですが、スタッフには医学部など地球科学以外の分野の学生たちも携わっています。

1日目は、東北大学片平キャンパスで5人の先生方の講義が行われました。地球の歴史、東北地方太平洋沖地震の実像、放散虫化石の研究から海洋環境変動を理解、マントルまで掘る「モホール計画」、プチスポット海底火山・・・90分×5コマというちょっとハードなスケジュールでしたが、地球科学にどっぷりと浸ることができた1日だったのではないでしょうか。

2日目は、山形大学の伴雅雄先生にガイドをしていただき、山形蔵王を現地見学しました。地球科学分野において対象を直接観察する「フィールドワーク(巡検ともいいます)」は重要な調査方法です。火山特有の地形や噴出物を確かめながら、蔵王を生み出した噴火のメカニズムについて学びました。

実行委員会では、今後も継続して開催していきたいと考えており、新しいスタッフを募集しているそうです。興味のある方は「海洋と地球の学校」のホームページをチェックしてみてください。

*海洋と地球の学校ホームページ http://kaiyotochikyunogakko.jimdo.com/

【1日目】

☆ 写真をクリックするとスライドショーになります

【2日目】

☆ 写真をクリックするとスライドショーになります

科学で東北を盛り上げ隊@石巻が開催されました

このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、理学研究科からは天文学専攻の学生を含む東北大学生の有志グループ、地学専攻の学生たちがつくったミュージアム支援団体「みちのく博物楽団」、広報・アウトリーチ支援室の3団体が参加させていただきました。

「みちのく博物楽団」では、地元の石巻市で採れたアンモナイトなどの化石のレプリカ作成を行いましたが、ストラップとして使うこともできるとあって女の子に大人気でした。学生有志チームはブースだけではなくサイエンスショーにも参加、広報・アウトリーチ支援室では空気の圧力を利用したマジック「浮沈子遊び」などを行いました。

休日のショッピングモールでの開催ということもあって、イベント全体の参加者は約3000人、どのブースも大盛況でした。中には材料が足りなくなってしまったブースもあったようです。自分で工夫しながら作った作品をうれしそうに持ち帰る子どもたちの姿が印象的でした。

【参考リンク】

やまがた『科学の花咲く』プロジェクト http://mirai.scita.jp/~chiiki/index.html

みちのく博物楽団 http://hakubutsugakudan.blogspot.jp/

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました