物理学専攻「新博士講演会・祝賀会」が開催されました

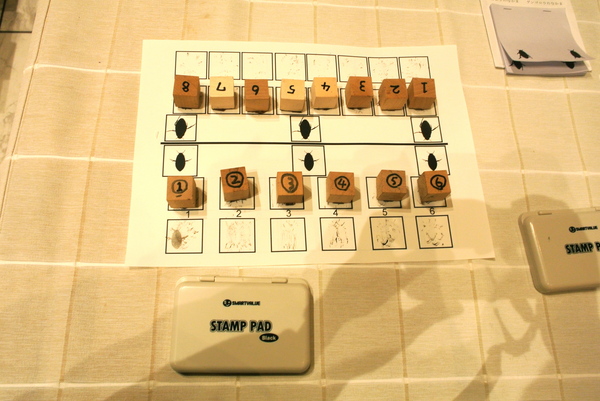

まずはじめに、14時から総長賞候補者及び専攻賞の授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するため2007年度に設立された賞です。受賞者には、前田専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。また、専攻賞の中から総長候補者が1名選ばれ推薦されました。

その後、新博士を代表した5名による講演会が開かれました。この講演会には一般の方も参加することができます。そのため、講演者は博士論文の研究内容を専門分野以外の人にも伝わるように発表しなければなりませんが、こういった機会は今後増えていくと思いますのでよい経験になったのではないでしょうか? 博士号の論文審査を無事通過した後ということもあり、緊張しつつも清々しい表情で発表する姿が印象的でした。講演後には質疑応答の時間が設けられ、活発な意見交換が行われました。

夜には、エントランスホールにて祝賀会が開催されました。

博士号取得者や専攻賞受賞者からのご挨拶があったり、記念撮影をしたりと、終始なごやかな雰囲気の祝賀会となりました。

みなさん、博士号取得&受賞おめでとうございました!

*参考リンク*

理学研究科物理学専攻ホームページ > 総長賞・専攻賞

第8号ラジウム副原器

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターに、第8号ラジウム副原器があることをご存知でしょうか?

1895年にウィルヘルム・レントゲンが放電管を使った実験でX 線を発見、1896年にはアンリ・ベクレルがウラン鉱石から放射線がでていることを発見しました。

ウラン鉱石(ピッチブレンド、瀝青ウラン鉱)を使って放射線の研究をはじめたマリー・キューリーは、そのなかにウランとは違う放射線源が含まれていることに気がつきました。彼女は夫のピエール・キューリーとともにピッチブレンドの精製に明け暮れ、1898年にポロニウムとラジウムを取り出すことに成功しました。

放射線は発見されてすぐに生物学的作用が認められたため、医療に使われるようになりました。特にラジウムはガン治療などに盛んに使われるようになったこともあり、放射線量の標準化が必要とされるようになりました。1910 年、1g のラジウムと平衡状態にあるラドンの放射能量の単位をキュリー(Ci) と定められました。翌年、ブリュッセルで開催された第1回ソルベー物理学国際会議でマリー・キュリーとアーネスト・ラザフォードは国際ラジウム原器と副原器の設定を提案しました。

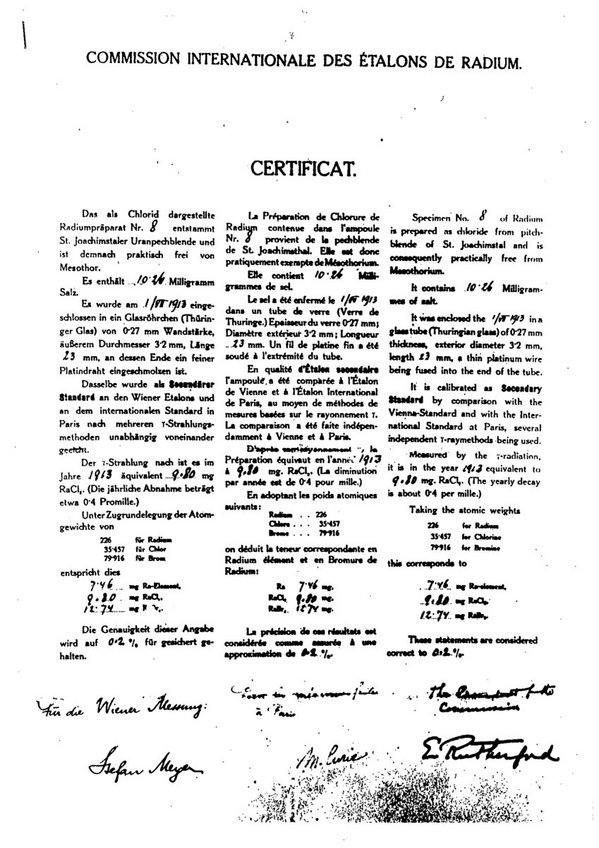

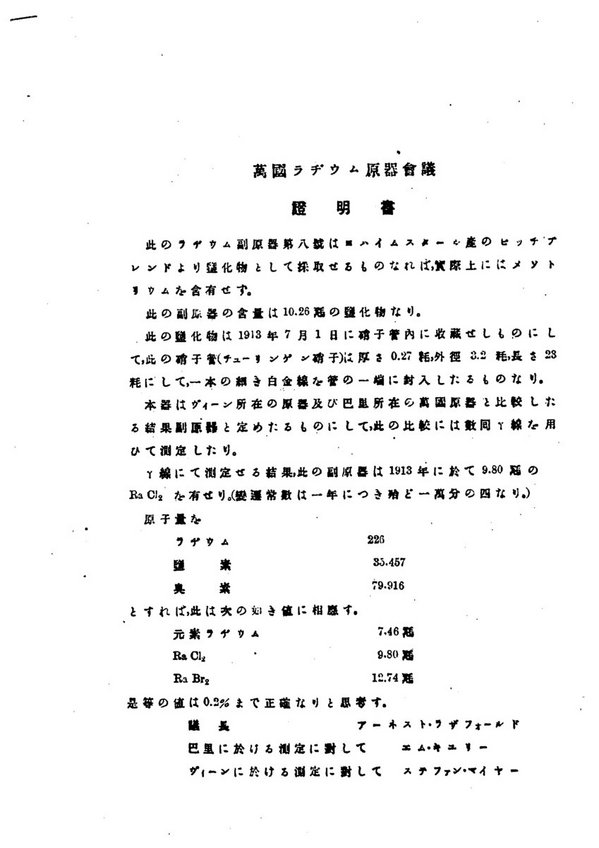

1912年にマリー・キューリーが精製した21.99mg のラジウムを使ったラジウム原器が作られ、パリにある国際標準度量衡局に設置されました。同時に作られたラジウム副原器が世界各国に送られることになり、ラジウムの国際標準が確立しました。そして、1913年に塩化ラジウム9.8mg の第8号ラジウム副原器が東北大学理学部に到着したのです。

この第8号ラジウム副原器には証明書が付されており、アーネスト・ラザフォード、パリでの測定に対してマリー・キューリー、ウィーンでの測定に対してステファン・マイヤーの3名が内容を保証する署名をしています。東北大学に到着した後、証明書の訳文を愛知敬一が作成しました。残念ながら、これら証明書の所在が不明になっており、コピーだけが現存しています。

ガイダンスが行われました。

新年度がスタートしました。理学研究科でも、各専攻でガイダンスが行われ、皆さん身の引き締まる思いになったのではないでしょうか?とにかく体に気をつけて新学期を乗り切ろう。

||数学科 4月3日||

||物理学専攻 4月4日||

||天文学専攻 4月4日||

||地球物理学専攻 4月4日||

||化学専攻 4月4日||

||地学専攻 4月7日||

科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、天文学専攻の学生を含む東北大学生の有志グループとミュージアム支援団体「みちのく博物楽団」も参加させていただきました。

前日までに降り続いた雪の影響もあって、最初はお客さんもまばらでしたが、午後にはご家族で来てくださる方も増え、終了時間を延長して対応していたブースもありました。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

*参考リンク*

やまがた『科学の花咲く』プロジェクト

みちのく博物楽団

一般講演会「日本海溝周辺における海底観測の高度化」の模様

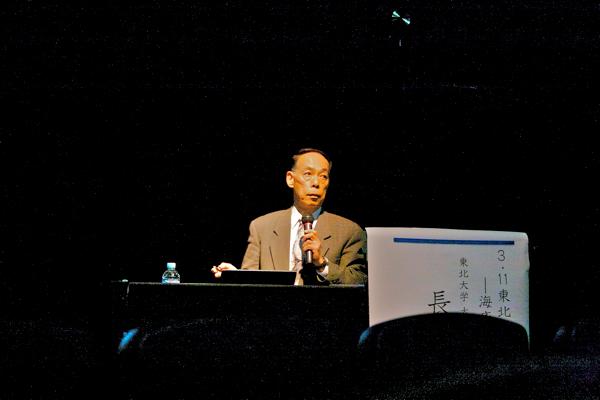

2月19日(水)、せんだいメディアテーク7階スタジオシアターにて、東北大学災害科学国際研究所主催の講演会「日本海溝周辺における海底観測の高度化」が開催されました。

現在の地震による津波予測では、陸上の地震観測点のデータを用いて津波の高さ等が計算されますが、予測の精度を向上させるためには実際の震源域である海底での地殻変動や到達前の津波を直接観測することが重要です。しかし、陸上の地震観測点に比べ、海底の観測点は設置及び観測データ取得の難しさから少ないのが現状です。東北大学では東北地方太平洋沖地震以降、日本海溝沿いに海底観測点を20点新設、そして、1観測点で約1日かかるという観測時間を短縮するため無人ボートを使った自律観測、リアルタイムで海底観測点をモニタリングするための係留ブイを使った連続観測システムの開発を進めています。

また、防災科学技術研究所では日本海溝での地震と津波をリアルタイムで観測できる海底ケーブルに繋がった海底観測所を150ヶ所設置中、名古屋大学では東海・東南海地震の想定震源域である駿河湾や熊野灘、南海トラフ付近に海底での地殻変動をモニタリングするため海底観測点を増設しています。

東北大学の長谷川昭名誉教授は、地震発生を予測するには地震学はまだ未熟だが、津波は地震が起きた後なので技術開発を促進することで、もっと津波警報システムを改善する事が出来るはずと語られました。海底地震観測網の更なる充実が、今後の地震・津波被害の軽減に繋がることを期待したいと思います。

↑ 写真をクリックするとスライドショーになります

*参考リンク*

プログラム詳細(PDF)

東北大学災害科学国際研究所

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター

レーゲンスブルク大学(ドイツ)のオリバー・ライザー教授が来校されました

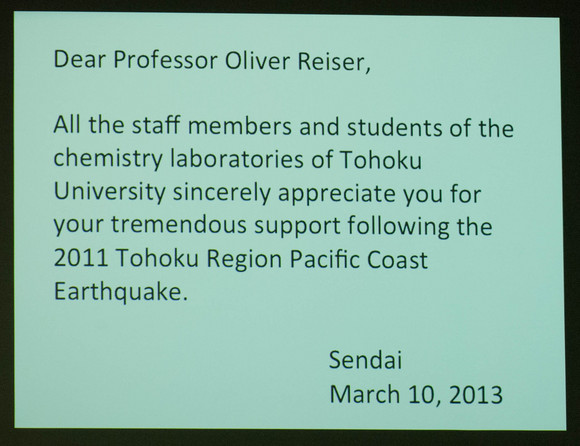

2014年3月10日(月)11日(火)、レーゲンスブルク大学のオリバー・ライザー教授が本学を来校されました。ライザー教授は、東日本大震災直後にドイツの大学研究者、フンボルト財団、ドイツ化学会、化学工業財団などへ働きかけ、日本人学生が短期留学をするにあたっての渡航費、滞在費、受け入れ先などの支援体制を整えてくださった先生です。東北大学では、その支援を受けて理学研究科の松野太輔さん(磯部寛之教授指導)、薬学研究科の市川拓哉さん(山口雅彦教授指導)、百井雄一さん(徳山英利教授指導)の3名がドイツへ短期留学を果たしました。

■■3月10日■■

薬学研究科大講義室にてライザー教授の講演会が開催されました。冒頭で薬学研究科の山口雅彦先生は「本当に困った時こそ助け合うのが真の国際交流」と挨拶しました。

薬学研究科大講義室にてライザー教授の講演会が開催されました。冒頭で薬学研究科の山口雅彦先生は「本当に困った時こそ助け合うのが真の国際交流」と挨拶しました。

講演後に、東北大学化学系の教員一同より感謝の意を込めてライザー教授に記念品を贈呈しました。

講演後に、東北大学化学系の教員一同より感謝の意を込めてライザー教授に記念品を贈呈しました。

■■3月11日■■

福村裕史理学研究科長より記念品を贈呈。

福村裕史理学研究科長より記念品を贈呈。

有機化学第二研究室の松野太輔さん(D2)はレーゲンスブルク大学ライザー教授の研究室で「光レドックス触媒反応の開発」を研究、その成果が Chem.Eur.J誌に掲載されました。

有機化学第二研究室の松野太輔さん(D2)はレーゲンスブルク大学ライザー教授の研究室で「光レドックス触媒反応の開発」を研究、その成果が Chem.Eur.J誌に掲載されました。

明日から一般入試前期日程です

2014年2月24日レポートミュージアムユニバース2013に「みちのく博物楽団」が登場!

このイベントでは、仙台市や宮城県のミュージアム12館がそれぞれの特色を活かした専門家によるトーク・イベントやものづくり、遊びを通して体験することが出来ます。そして今回、参加12館のひとつである東北大学総合学術博物館(理学部自然史標本館)の代表としてみちのく博物楽団が出展することになりました。

この他にも、恐竜との記念撮影(!?)など企画盛りだくさんでした。

「みちのく博物楽団」は、ホームである東北大学総合学術博物館での活動の他、地域の科学イベント等にも数多く参加しています。ぜひぜひチェックしてみてください!

*参考リンク* みちのく博物楽団/東北大学総合学術博物館/ミュージアムユニバース2013

トワイライトサロン「マゼラン雲の新しい謎~銀河系の衛星銀河であったはずでは?~」

千葉柾司先生も仙台市天文台も(広報室も)仕事納めという2013年12月28日(土)、仙台市天文台にて先生のトワイライトサロン「マゼラン雲の新しい謎~銀河系の衛星銀河であったはずでは?~」が開催されました。

マゼラン雲は小マゼラン雲と大マゼラン雲という2つの銀河からなります。南半球にあるため見ることはできませんが、1987年に大マゼラン雲に出現した超新星からのニュートリノを検出したことが、小柴昌俊先生のノーベル賞受賞に繋がったことで、日本人にもなじみが深い銀河だと思います。

マゼラン雲はわたしたちの銀河の周りを回る衛星銀河と考えられていましたが、最近の研究成果によれば、マゼラン雲の移動スピードはわたしたちの銀河にとどまるほど遅くはなく、「ただ通過している最中」なのではないかと考えられるようになってきています。

きっかけは、2年間に渡りハッブル宇宙望遠鏡を使ってマゼラン雲の速度を測定した結果が2006年に発表され、その大きさは何と秒速380kmもありました。これは、マゼラン雲を銀河系の重力にとどめておくにはかなり大きすぎる速さなのです。(でも、2013年に発表された7年間の測定結果は、これより小さな速度になっていて、ぎりぎり銀河系の重力に束縛できる可能性も復活しました。)

なにしろ、遠い宇宙の話なので漠然とした感じですが、「謎」が残っていないと面白くないので、今後の研究成果に期待ですね。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

Aoba Scientia No.20製作中

3月発行予定のAoba Scientia No.20。学位記授与の時に配布しますので、少々お待ちください。

本日は新任教員紹介ページのための写真を撮影しました。

数学専攻の前川先生です。神戸大学からいらしたそうです。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 2月22日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2025年度 第2回 星のかけらを手にして-隕石と小惑星に隠された生命誕生のヒント

- 物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました