数学の魅力

12月14日(土)、数理科学記念館にて、オムニバス講座「数学の魅力」が学部2年生、3年生を主な対象として開催されました。「数学の魅力」は、最先端数学の 一端に触れることによって勉強する上での新たな動機を与え、また、研究に対するそれぞれの先生方の情熱、姿勢、考え方に触れてもらい、生身の数学というものに触れてもらうことを目的に石毛和弘先生が企画したものです。また、日々の講義の枠にとらわれず、東北大の学生に新たな数学の魅力を発信できればという思いもあり、オムニバス講座を企画してみたとのことです。

【石毛先生:実施してみての感想】

○ 「初めての企画であったのでどうなるのか不安でしたが、1年生、2年生、3年生を中心に総数75名もの参加者あり、また、講師の先生方のおかげをもって、大盛況の内に終えることができたと思います。私自身、各講師の先生方の情熱あふれる講演を聴講させて頂き、とても楽しく贅沢な時間を過ごさせて頂きました。

アンケートでは、講義が難しかったという感想もある一方、大変興味深い企画であり、来年度以降も是非、開催して欲しいという意見が大多数でした。数学の勉強に対する質問コーナーでは、講義中ではなかなか触れられない数学に対する考え方や励ましもできたような思っております。また、結果的に、学年を横断した学生間の交流を促進させる予想外の効果があったようです。」

-----確かに、終始、石毛先生が楽しそうにしていらっしゃいました。数学科の学生が明るく講演を聴いている様子に驚かされました。最後の座談会は先生たちの意外な面が見られて良かったです。(陶山)

↑写真をクリックするとスライドショーになります

萩野浩一先生のサイエンスカフェ

11月29日(金)、せんだいメディアテークにて萩野浩一先生のサイエンスカフェ「日本の名前がつくかもしれない!?~新元素113番のはなし~」が開かれました。

昨年、理化学研究所は、新たに3個目の113番元素の同位体(質量数278)278113の合成を確認しました。この278113は、これまでに理研が確認した2個とは異なる新たな崩壊経路をたどったため、113番元素の合成をより確証づけるものとなります。113番元素は未認定の元素であり、名前がまだありません。113番元素の命名権が認められると、「元素周期表に日本発の名前を書き込む」という日本の科学者の夢がかなうことになります。今回のサイエンスカフェでは、新元素にまつわる研究と「核図表」を使って各テーブルでディスカッションをするという2つの構成になっていました。周期表はみなさんよく知っていると思いますが、「核図表」を初めて見た方もいらっしゃったのではないでしょうか?箱の色と種類の違いによって原子核の性質を表しています。

【議論のテーマ】

1.鉛(82番)までに元素で青色の箱がない元素が2つあります。何と何でしょうか?

2.14Cの寿命と同じ時間遡ると日本は何時代?

3.青色の箱がとびとびに出てくるところ:

・青と青に挟まれた不安定な原子核に共通する性質とはなんでしょうか?

・また、なんでとびとびになると思いますか?

※答えはスライドショーの中にあるよ

↑写真をクリックするとスライドショーになります

日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)公開シンポジウムの模様

シンポジウムでは、東日本大震災が発生した時に何が起きたのか、その結果、どのような状況にあるのか、そして、これから何が起こる可能性があるのか、地質学・地球物理学などの研究者が、それぞれの研究成果を講演しました。理学研究科からは地震・噴火予知研究観測センターの日野亮太教授、松澤 暢教授、地学専攻の今泉俊文教授がご講演されました。

あいにく、当日は台風18号の日本接近にともない仙台でも午前中は大雨・強風に襲われましたが、次第に弱まり、無事に開催することができました。悪天候の中、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

【参考リンク】

*日本地質学会(公式サイト)

*日本地質学会第120年学術大会(仙台大会)

平成25年度東北大学理学研究科・理学部 技術研究会の模様

11月28日(木)、平成25年度東北大学理学研究科・理学部技術研究会が開催されました。理学研究科・理学部技術系職員は、それぞれの専門的な知識・技能を生かし、幅広く研究・教育を支援しています。この技術研究会は、発表を通して技術上の創意工夫などを共有するとともに、他分野の技術についても知識を広げ、技術系職員全体の技術力向上を図ることを目的として開かれています。

福村研究科長より、自分たちが世の中に貢献していることを積極的に発信していって欲しい、成果を皆さんで共有して次代の技術を身につけてくださいとの挨拶がありました。今年は薄片標本やガラス標本など技術職員の仕事がみえるような展示スペースが設けてあり、担当者からどのように製作をしているのか直接お話しがきけるので、技術職員同士の交流スペースとなっておりました。

【関連】

・平成25年度理学研究科技術賞表彰式

・技術部website

↑写真をクリックするとスライドショーになります

平成25年度化学系学協会東北大会及び日本化学会東北支部70周年記念国際会議特別講演

日本化学会東北支部は、今年70周年を迎えました。これを記念して、2人のノーベル化学賞受賞者と国際的に著名な研究者を招いての特別講演が9月29日(日)、30日(月)に川内萩ホールにて開催されました。

* 日本化学会東北支部website

↑写真をクリックするとスライドショーになります

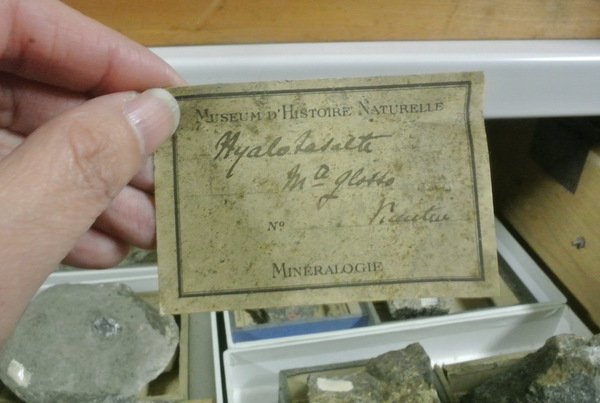

クランツ標本

東北帝国大学理科大学設立当初に、ドイツから購入したクランツ標本があるとうかがって、地学専攻 長瀬敏郎先生のところにお邪魔しました。クランツ標本と呼ばれている標本は、世界的に有名な鉱物・岩石・化石標本の取り扱い商、クランツ商会から1912年に購入したもので、岩石標本、鉱物標本、化石標本、薄片標本、結晶模型からなります。世界中の有名な資料から構成されており、X線科学分析などの標準試料として用いられました。

■岩石標本■

■手に持っているのはトパーズ■

■手書きのラベル■

■標本台帳■

カード式になっており、アルファベット順に並べられ、木箱に保管されています。

■結晶形態模型■

鉱物の対称性を学ぶときに用いられる木製の結晶形態模型。個々の鉱物模型には、番号、形態名、ナウマンの面記号、ミラーの面指数、この形態を示す鉱物名、文献が記載されています。

■アフリカの星「カナリン」(レプリカ)■

1905年1月26日南アフリカのプレミア鉱山に長さ101mm×幅50.8×高さ63.5mm、重さ621.2gの巨大なダイヤモンドが発掘されました。現在では世界第2位になってしまいましたが、それまでは世界最大のカットダイヤモンドとして有名。

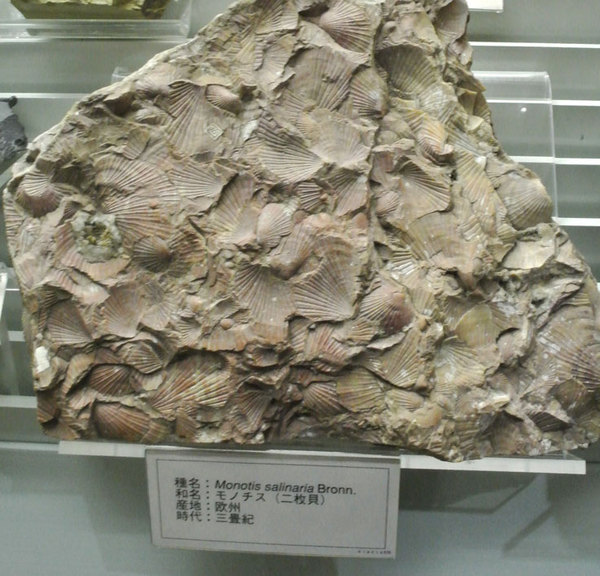

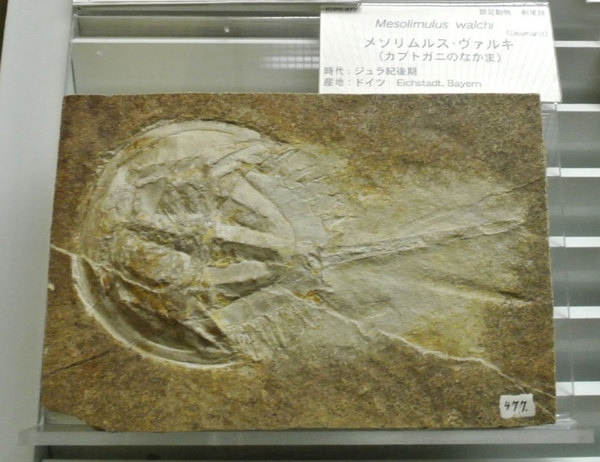

■化石標本■

防災訓練を実施しました

2011年3月11日に発生した東日本大震災の余震等に備えて、緊急地震警報システムを活用した避難訓練を実施し、システムの周知や災害が発生した時の行動などを確認することを目的としています。

また、今年は初めての試みとして、お隣の薬学研究科と合同で防災訓練を行いました。これにより、緊急時の情報共有体制などを確認することができました。

第一部「避難訓練」は、11時55分、緊急地震警報発生のアナウンスから始まりました。

まずは、周囲の状況を確認しつつ、近くの安全な場所へ移動、その後、災害対策本部からの指示に従い、緊急時集合場所へ避難します。緊急時集合場所では、学科・専攻ごとに安否確認をして、担当者がトランシーバーまたは口頭で災害対策本部へ報告しました。全ての学科・専攻の安否が確認された後、避難訓練は終了。終了後は、各自備蓄品の飲料水と乾パンを受け取り解散となりました。

第二部「各種体験」では、12時35分から初期消火体験、搬送体験、発電体験、マンホールトイレ設置体験などの各種体験が行われました。

参加者は1,191名でした。

災害時に落ち着いた行動をとるというのはとても難しいですが、防災訓練に参加することで避難時の行動を再確認し、いざという時の心構えをすることができます。そのためにも積極的に防災訓練に参加してほしいと思います。

*写真をクリックするとスライドショーになります

物理学科・物理学専攻 進学・就職ガイダンスの模様

10月30日(水)、物理学科・物理学専攻 進学・就職ガイダンスが行われました。このガイダンスは、第一部が進学ガイダンス、第二部が就職ガイダンスの二部構成となっています。専攻長の前田和茂先生より、「みなさんは物理学の勉学に励み、スキルをUPして、能力を磨いてこられたのだから、もう少し極めたいと思ったのならできる限り進学を真剣に考えて欲しい。先輩たちの話、就職担当の先生の話を参考に社会に向けてしっかりと目を開いて歩んで行ってって欲しい。」と挨拶がありました。

実体験に則した先輩方の話は、博士課程に進むメリット、デメリットや就活での失敗談も全部お話してくれたので、とても参考になったのではないでしょうか?

【第一部】

▪ 学科委員 落合明先生の説明

▪ 核放射線物理学講座 早水友洋(D2)さん

▪ 表面物理研究室 松下 ステファン悠(D2)さん

【第二部】

▪ 就職担当 倉本義夫先生 今年度の就職状況について

▪ 就職担当 田村裕和先生 注意事項説明

▪ 物性理論研究室 山崎智史(D3)さん

▪ 素粒子・宇宙理論研究室 岡本 昂(M2)さん

↑写真をクリックするとスライドショーになります

自然史標本館のガチャガチャ

自然史標本館にガチャガチャが設置されてました。「地球のたからもの」という展示品をモチーフにしたオリジナル缶バッチです。根本さんによると学生さんがデザインしたものらしい。1回100円で5種類あります。ちなみに、今回、わたしがとったのは、『黄鉄鉱・電気石』、『大型6枚サンゴ骨格標本』、『ステゴサウルス全身骨格(レプリカ)』の3種類でした。

かりんの実

はじめて実物を見ました。のど飴でおなじみのかりんの実です。評価分析・研究戦略室の阿部さんのお庭に実ったものです。なしのような良い香りがします。こんなにおいしそうなのに、しぶくてそのままでは食べられないそうです。砂糖漬け、果実酒にするのが一般的のようです。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025