【レポート】地震・噴火予知研究観測センター100周年記念講演会の模様

カリフォルニア工科大学名誉教授の金森博雄先生をお招きし、「地震学の百年と防災への寄与」というテーマでご講演いただきました。金森先生は、地震・噴火予知研究観測センターの客員教授を務められており、お忙しい中、毎年仙台でセミナーを開催してくださっています。

1979年、金森先生は地震の規模を示す指標であるモーメントマグニチュード(Mw)※を考案され、これにより、巨大地震のエネルギーを物理的に計算することができるようになりました。東北地方太平洋沖地震のマグニチュード9.0も、モーメントマグニチュードによって求められたものです。また、早くから地震警報システムの普及などの防災・減災の活動にも取り組まれています。

金森先生は、地震学のこれまでの歩み、そして研究を防災にどう活用すべきかについてお話してくださいました。先生が最後に、これからの地震学には相当強いリーダーシップが必要であること、また、リーダーシップを持ち、きちんと物事を考えられる若い研究者の育成が大切とお話されていたことが、とても印象的でした。

*参考リンク*

東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター

※モーメントマグニチュードとは

断層面の面積やすべり(モーメント)によってマグニチュードを定義したもの。従来の実体波マグニチュードは、8より大きい場合、規模が大きく違うはずの地震でも同じマグニチュードになってしまうことが欠点でした。これは、巨大地震ではエネルギーのほとんどが長周期の波によって伝播しますが、短周期の波を使った実体波マグニチュードではエネルギーを正確に反映できないためです。

サイエンスカフェ・スペシャル「ヒッグス粒子とお茶の夕べ」

11月22日(木)、WPI-AIMR本館 5F交流スペースにて、物理学専攻 素粒子実験グループ 山本均先生のサイエンスカフェ・スペシャル「ヒッグス粒子とお茶の夕べ」が開催されました。山本先生とスタッフが点てたお薄をいただきながら、ヒッグス粒子の講演を聴くという初めての試みでした。会場がWPI-AIMR本館で外国の研究者が大勢いること、素粒子実験グループが、以前「宇宙」をテーマにお茶席を設けたことがある、などの理由からこういうスタイルになりました。「Higgs場が宇宙をビッシリと満たしている状態が宇宙の真空」とはまさに「色即是空、空即是色」で、まさにHiggsの概念ということらしいです。掛け軸「無」も、その趣向で選ばれたもの。

7月4日、CERNがヒッグス粒子とみられる新素粒子を発見したと発表してから「ヒッグス粒子」は大きな関心を集めましたが、そもそも素粒子とはどんなものなのか?どのようにして誕生したのか?という話から、もしかして北上山地にできるかもしれない国際リニアコライダー(ILC)についてお話ししていただきました。また、表千家 講師である山本先生のお手前を拝見できるという貴重な機会でした。今回の開催に当たっては表千家の方々に多大なご協力いただきました。最先端科学と日本の伝統の融合を楽しんでいただけたのではないでしょうか?

世界トップクラス研究リーダー養成セミナー 「グラスレス 3DレグザTM商品化までの道のり」

11月16日(金)、福島理恵子さん(株式会社東芝 デザインセンター戦略デザイン推進部参事 )をお招きして、世界トップクラス研究リーダー養成セミナー「グラスレス 3DレグザTM商品化までの道のり」が開催されました。福島さんは、世界で初めて専用の眼鏡なしで3D映像が見られるテレビ(グラスレス3Dレグザ)の開発を担当された方です。当時、映画「アバター」が公開され、各メーカーが眼鏡式3Dテレビを発売していたさなかのことでした。この業績で全国発明表彰21世紀発明賞、日経WOMANウーマン・オブ・ザ・イヤー2011、科学技術分野文部科学大臣表彰科学技術賞など多くの賞を受賞しました。理学研究科化学専攻の出身で、第一線で活躍している企業研究者ということもあって、学生の参加者が多数ありました。自然で見やすい3D映像を実現するための技術開発や東芝でのキャリア形成・プロジェクト遂行、大学で学んだことなどざっくばらんにお話ししてくださいました。

仙台市天文台 トワイライトサロンスペシャル「星の旋律 ~ドン・クルツ博士と聴く星の奏でるミュージック~」

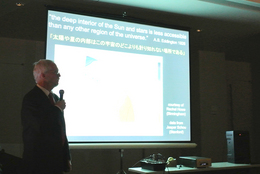

11月24日(土)の仙台市天文台のトワイライトサロンはスペシャル版でした。「星の旋律 ~ドン・クルツ博士と聴く星の奏でるミュージック~」と題してセントラル・ランカシャー大学のドン・クルツ先生と天文学専攻の斉尾英行先生がお話をしてくださいました。

地震波の観測で地球の内部がわかるように星の微妙な震動を「聴く」ことで星の内部を推測することができます。ドン・クルツ先生はA型(星の型)の化学特異星Ap星に含まれるroAp星と呼ばれるグループの「HD 101065」を最初(1978年5月16日)に発見した方です。天文の啓蒙活動にとても熱心で、世界中で講演をされています。今回のこの企画も、東日本大震災の数日前、斉尾先生と蔵王にスキーに行った帰りに仙台市天文台を見て一般向けの話をしたいと思ったことがきっかけで実現しました。

火伏せふいご祭

11月7日(水)、機器開発・研修室と硝子機器開発・研修室主催の火伏せふいご祭が行われました。日頃、機器開発・研修室と硝子機器開発・研修室にお世話になっている研究室の方々も参加して無事故を祈願しました。このお祭りで振る舞われるつみれ汁を楽しみにしている人もたくさんいるのではないでしょうか?

物理学専攻 進学・就職ガイダンスが開催されました

進学ガイダンスは主に修士1年の大学院生、就職ガイダンスは学部3年、修士1年、博士2年、その他就職を希望している学生を対象に行われています。

進学ガイダンスでは、学科委員の小林俊雄先生より博士論文や奨学金などの説明があり、その後、現在博士課程後期に在籍している小野善将さん(素粒子実験)、杉原謙光さん(物性理論)がドクター進学を決めるまでの体験談をお話してくださいました。

杉原さんが「似たような内容になっちゃったね」とお話していたように、おふたりともドクター進学を決めるまでは相当迷ったそうです。進学を選んだ理由もひとつではなく総合的な判断だったようですが、最後は「やっぱり研究がすきという気持ちが決め手」という小野さんの言葉が印象的でした。他にも日本学術振興会特別研究員(通称:学振)の申請など、博士課程大学院生のリアルな経済状況についてもお話くださり、進学を考えるみなさんの参考になったのではないでしょうか。

|

|

| ■進行は萩野先生 | ■前田副専攻長「おもしろい話がきけると思います」 |

|

|

| ■会場の様子 | ■学科委員の小林先生 |

|

|

| ■修士時代について語る小野さん | ■来年から留学する杉原さん |

大勢が参加した就職ガイダンスでは、山本均先生が昨年度の就職状況について、倉本義夫先生が就職活動における注意点等を説明してくださいました。企業への応募には自由応募、学校推薦の2つの方法があり、また、国家・地方公務員を目指す場合はそれぞれの試験を受ける必要があります。倉本先生は「いますぐ就職か進学を決める必要はないが遅くなってもいけないので、3月までによく考えておくように」とアドバイス。

その後、就職活動を終えた阿部尚人さん(博士課程前期2年、量子伝導物性研究室)、梶原瑛祐さん(博士課程後期3年、金属材料研究所)が、それぞれのスケジュールや面接での質問などについてお話してくださいました。参加した学生からは「どうやって自己分析したのか?」などの多くの質問が寄せられました。

|

|

| ■山本先生 | ■会場の様子 |

|

|

| ■就職担当の倉本先生 | ■スケジュールについて説明する阿部さん |

|

|

| ■梶原さん | ■梶原さんに質問する倉本先生 |

CMSを利用したHPの構築

2012年11月2日(金)、情報基盤室 千葉 淳さんによる講習会「CMSを利用したHPの構築」が行われました。対象は技術職員のWEBの初心者向けということだったのですが、ネットワークを担当していたり、ホームページを作成していたりする方も参加して、思ったより高度な講習会だったような気がします。代表的なCMSとして、Movable Typeと WordPress のウェブページを作成して、その違い、メリット、デメリットを体験しました。

市民講演会 物質に質量を与える「ヒッグス粒子」の発見と宇宙創成の謎に迫る「国際リニアコライダー(ILC)」計画

◆日時: 2012年10月21日(日)13:30~16:00

◆場所: 東北大学マルチメディアホール

◆講演: 東京大学数物連携宇宙研究機構長 村山 斉

『宇宙の真空をびっしり満たすヒッグス粒子』

東北大学大学院理学研究科 教授 山本 均

『国際リニアコライダー計画(ILC)~新時代をリードし宇宙創成の謎に迫る~』

2012年7月4日、「ヒッグス粒子とみられる新粒子が発見された」というビッグニュースが欧州合同原子核研究所(CERN)より発表されました。ヒッグス粒子は、「標準理論」で予言されながら唯一見つかっていない最後のピースとされる素粒子です。講演の前半は、このヒッグス粒子について村山先生が宇宙のはじまりのところから丁寧に解説をしてくださいました。

後半は、ILC計画概要、装置、どんなことが解明されるかなどについて山本先生が解説をしてくださいました。その規模の大きさから、国際協力で世界にただひとつだけ作ることが研究者の間での合意となっており、東北地方の北上山地は、その有力な建設候補地の一つとされています。最近、新聞紙面にILCについての記事が掲載されることも多く、関心がある方が多く参加されたのではないでしょうか。

【受賞インタビュー】ニュートリノ科学研究センター 井上邦雄教授が2012年度仁科記念賞を受賞

ニュートリノ科学研究センター センター長の井上邦雄教授が、「地球内部起源反ニュートリノの検出」により2012年度仁科記念賞を受賞しました。

今回の受賞について井上邦雄教授に受賞のコメントをいただきました。

この度は歴史と栄誉ある賞を頂き大変光栄に存じます。過去の受賞者をみても非常に高名な方ばかりで、これを励みにそしてこの賞に恥じることの無いように今後とも精進して参ります。カムランド実験は高エネルギー加速器研究機構の鈴木厚人機構長の指揮の下、東北大学が中心となって建造したもので、国際共同研究での多くの共同研究者の努力によって、今回取り上げて頂いた地球ニュートリノの観測が実現しました。言うまでもなく今回の受賞はカムランドグループ全体への栄誉であります。また、カムランドの建設・運営は、東北大学をはじめ文部科学省や地元飛騨市、神岡鉱山など多くの方々と企業のご支援・ご協力によって実現しているものであり、改めて深く感謝いたします。

カムランドが開拓したニュートリノ地球物理は世界的に展開しており、カムランド自身も良質のデータを取得し続け、今後も分野の発展に中心的に貢献したいと考えております。カムランドは、地球ニュートリノの観測を継続しつつ、新たにニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊を探索するカムランド禅実験を内包する形で運転しています。今後ともカムランドから多くの成果が出せるよう、ご支援・ご協力の程よろしくお願いします。

※関連するリンク

・教員の受賞・成果NEWS

市川隆先生の観望会

10月19日(金)、広報室企画 Tea Salon 市川隆先生の観望会が行われました。物理系研究棟屋上の51㎝反射望遠鏡を使って月や惑星を観測する予定だったのですが、あいにくの天気で思うように照準があわず観測できませんでした。仙台は昼間晴れていても、朝夕天気が悪いことが多く、観測が難しい所だそうです。そんな中、市川先生はなんとか星を見せようとチャレンジしてくださいました。

後半は大輪講室に場所を移し、市川先生が進めているプロジェクト"南極2㍍赤外線望遠鏡"と第53次南極地域観測隊(夏隊)に参加した時の体験についてお話していただきました。市川先生から南極の氷のお土産をもらい、参加者の皆さんも満足して帰宅されたのではないでしょうか。今度は土星を見たいものですね。

『南極の内陸部は天気が良く、大気の透過度が高い。そして、大気の温度が低いため大気からの赤外線放射の影響を受けにくいので、口径2㍍の望遠鏡が、8.2㍍もあるすばる望遠鏡と同じ赤外線性能持つことになります。現在、ドームふじ基地への望遠鏡設置を目指して、昭和基地にてテストを行っています。』

午前中はとっても良い天気だったのに...。 午前中はとっても良い天気だったのに...。 |  お団子セッティングOK! お団子セッティングOK! |

雲の間にお月様がかすかに見えます。 雲の間にお月様がかすかに見えます。 |  なんとか照準をあわせようとするも...。 なんとか照準をあわせようとするも...。 |

だんだん体が冷えてきました。 だんだん体が冷えてきました。 |  ティー・ブレイク中。 ティー・ブレイク中。 |

何故、南極で望遠鏡なのか。 何故、南極で望遠鏡なのか。 |  ペンギンファミリーの姿に心奪われました。 ペンギンファミリーの姿に心奪われました。 |

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025