2013年6月12日レポート

地球物理学専攻 植木貞人准教授 最終講義

3月22日(金)、理学部大講義室にて地球物理学専攻 植木貞人准教授の最終講義「火山観測を振り返って」が行われました。

植木先生は山形県のご出身で、昭和49年、東北大学大学院地球物理学専攻博士課程在籍中に理学部青葉山地震観測所(当時)の助手に着任され、それ以来38年の長きに渡り東北大学の研究と教育に携わってこられました。

最終講義では、国内火山観測草創期の歴史からはじまり、東北大学の火山観測の歴史、植木先生が研究された伊東沖海底噴火の観測や岩手山など東北地方の火山観測についてご講義くださいました。

Photo Gallery

*写真をクリックするとスライドショーになります

二間瀬先生の写真だより

2013年5月30日レポート

地球物理学専攻 藤本博己教授 最終講義

3月22日(金)、理学部大講義室にて地球物理学専攻 藤本博己教授の最終講義「海洋測地観測の勧め」が行われました。

藤本先生は、カムランドやスーパーカミオカンデが設置されている岐阜県神岡町のご出身で、平成12年に東北大学に教授として着任されました。また、最後の1年は新しく設置されました東北大学災害科学国際研究所の教授としても研究活動されました。最終講義では、東北大学ではあまりお話する機会がなかったという船上重力計の開発や測定について、後半では海底地殻変動観測の重要性についてご講義くださいました。

Photo Gallery

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります地学専攻 塚本勝男教授 最終講義

3月1日(金)、理学部大講義室にて地学専攻 塚本勝男教授の最終講義「一枚の写真」が行われました。

塚本先生は、海外でも精力的に研究や教育を行っており、楽しそうにオランダや韓国での思い出話をされる様子が印象的でした。学生、教職員、そして卒業生が大勢参加し、塚本先生の最後の講義に聞き入っていました。

Photo Gallery

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2013(東京会場)の模様

5月11日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて「東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2013」が開催されました。

今年で5回目となった合同入試説明会、東京はあいにく雨模様となってしまいましたが昨年より30名ほど多い、計76名の方に参加いただきました。中には関西地方から参加してくださった学生さんもいらっしゃいました。

理学研究科全体の紹介の後、各専攻にわかれて入学試験や研究分野の説明等が行われました。また、説明会には理学研究科の大学院生もサポーターとして参加しており、学部と大学院での研究の違いや仙台のこと、そして実際に他大学から東北大学大学院理学研究科に進学した時の体験談が紹介されました。

参加者は説明会終了後も、熱心に先生方や院生に質問しており、将来の進路について真剣に考えている姿が印象的でした。

東京会場は終了しましたが、

5月から6月にかけて仙台で大学院入試説明会を開催している専攻もありますので、今回参加できなかったみなさんはそちらに出席してみてはいかがでしょうか?

Photo Gallery

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります地球物理学専攻 海野德仁教授 最終講義

3月22日(金)、理学部大講義室にて地球物理学専攻 海野德仁教授の最終講義「地震:出会いから衝撃まで」が行われました。

最終講義では、入学当初天文学をやろうと思いってた海野先生が地震の研究へと進んでいったきっかけや岩手県の北上や秋田県の男鹿半島などで行った地震観測、2011年の東北地方太平洋沖地震で受けた衝撃、そしてこれからも地震学の研究を続け、小中学校への出前授業などを通して社会と研究者の距離を近づける努力をしていきたいとお話してくださいました。

Photo Gallery

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります久利美和先生「地球深部探査船「ちきゅう」でさぐる巨大地震の不思議」

会場の様子

会場の様子

3月10日(日)、仙台市科学館にてアウトリーチ支援室の久利美和先生による講演会「地球深部探査船「ちきゅう」でさぐる巨大地震の不思議」が開催されました。

この講演会は、仙台市科学館が展開する震災復興プロジェクト「るねっサイエンス事業」の一環として企画されました。

久利先生は、2012年5月5日より12日までの間、「東北地方太平洋沖地震調査掘削」を行っていた地球深部探査船「ちきゅう」に乗船し、下船後、その体験をもとに高校への出前授業など様々な場所で「ちきゅう」についての講演を行ってきました。

「ちきゅう」はどんな船なの?誰が乗っているの?どんなことをしているの?そんな素朴な疑問から、地震発生を解明するには何を調査しなければならないのか?といった具体的な研究活動まで、幅広いテーマで「ちきゅう」についてお話いただきました。

今回は、会場が仙台市科学館ということもあり、分かりやすいようにと地層ねんど(小麦粉から作った久利先生の手作り!)や「ちきゅう」の模型を使った実験タイムが設けられ、楽しそうに実験する子供たちが多くみられました。

東北大学サイエンスカフェ 市川隆先生「南極で夢見る果ての宇宙」

2013年3月28日レポート

東北大学大学院理学研究科 第6回 6専攻合同シンポジウム 「ヤングブレインズの連携による学際的研究の創発」

2月21日(木)、東北大学大学院理学研究科 第6回 6専攻合同シンポジウムが開催されました。「理学研究科では「ヤングブレインズ(若き頭脳集団:大学院生)の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開」を目標に、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため6専攻合同シンポジウムを2007年度から開催しております。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

【受賞】第1回平間賞受賞者が決定

第1回平間賞に以下の3名が決定しました。「平間賞」は、「第一歩」の持つ重みと無限の可能性を識る平間正博名誉教授の篤志により設立されました。「卒業生は、受賞者とともに、副賞のベンゼンに託された思いを感じて欲しい。現代の物質科学のを支えているベンゼンの構造式は、ケクレの見た『夢』で始まったとも言う。未来のロールモデルたる卒業生たちが、これから見るであろう「夢」には、果てる事の無い可能性が秘められている。」という化学教室一同の思いが込められています。化学の3系から1名ずつ、計3名の学生が平間名誉教授から直接記念品を授与されました。なお、3名の受賞者は、今年度の文科省「サイエンスインカレ」で発表もしました。

■有機化学第二研究室 岡田 滉太 「自然免疫活性化剤を標的とした環状二量化核酸の開発」

■量子化学研究室 遠藤 寛也 「ジエチルエーテル正イオンの赤外分光:イオン化による CH 結合の酸性度の増大」

■機能分子化学研究室 廣川 翔麻 「アザポルフィリノイドの合成と物性」

↑写真をクリックするとスライドショーになります

「平間賞」は東北大学理学部化学科を卒業する4年生が、卒業研究を終えることで「第一歩」を標し、自らの研究人生の基盤を形作り始めたことを記念するために設けた賞である。「第一歩」のなかから甲乙をつけるのは難しい。だから、惜しくも受賞を逃したとしても、卒業生全員が、自分の卒業研究を通じて勝ち取った「基盤」を称え、これから先の成長を期して欲しい。それが平間正博名誉教授の願いである。

科学も人間の営みで有り、人類が大切に継承し続けてている文化としての一面があることも忘れないで欲しい。人間が成長を遂げ文化を継承相手行こうとするとき、「お手本」となるロールモデルの存在が、その手助けをしてくれる。だからこそ科学の発展に欠かせない「基盤」には「知識」のみではなく、「人物」や、それにまつわる「伝説」も含まれるのある。

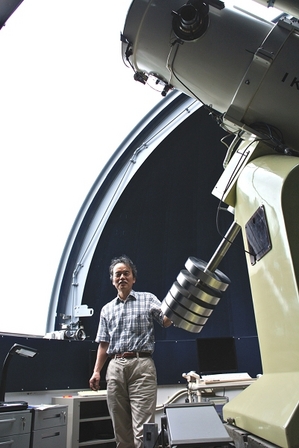

市川 隆

市川 隆