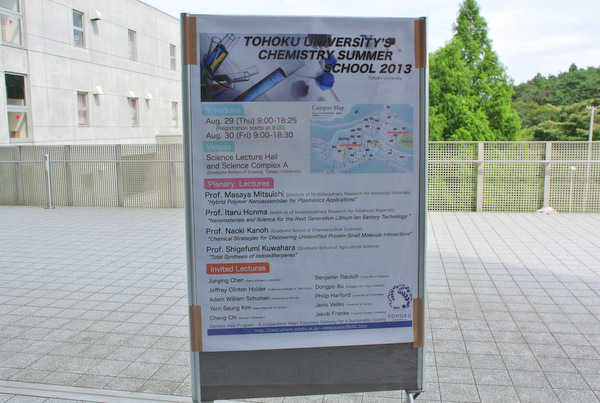

TOHOKU UNIVERSITY'S CHEMISTRY SUMMER SCHOOL 2013

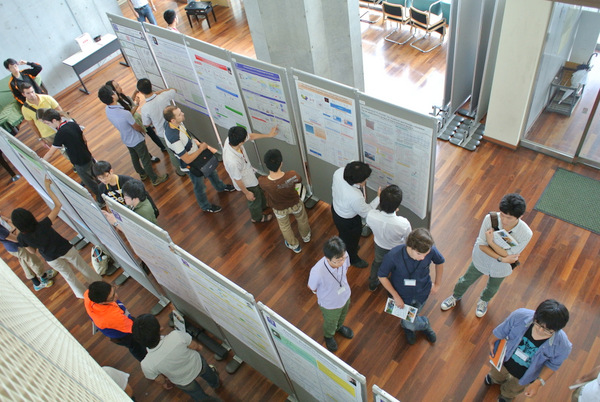

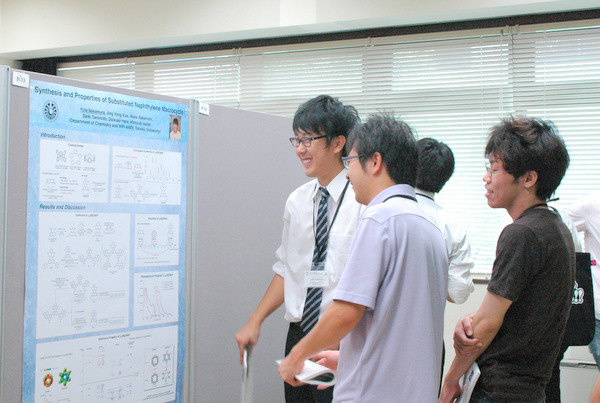

8月29日(木)の今日、理学研究科キャンパス内でポスターを見かけた人も大勢いるかと思います。"TOHOKU UNIVERSITY'S CHEMISTRY SUMMER SCHOOL 2013" が今日、明日と開催中です。

平成23年度から5年計画の、文部科学省の大学の世界展開力強化事業の一つ、日本・中国・韓国のトライアングル交流事業、キャンパスアジア「持続的社会に貢献する化学・材料分野のアジア先端協働教育拠点」のパイロットプログラムに、日本からは名古屋大学と東北大学、中国から南京大学と上海交通大学、韓国からソウル国立大学校と浦項工科大学校が参加しています。このサマースクールは、このプログラムの一環として開催しています。

東北大物理系 J-PARC、KEK見学会2013

このイベントは、東北大学の先生方も参画している高エネルギー加速器研究機構(KEK)、大強度陽子加速器施設(J-PARC)を見学することで、最先端の物理学研究に触れてもらおうと毎年物理学科が企画しているものです。

東北大学物理系の研究室では、全国共同利用機関であるKEKとJ-PARCに設けられた陽子シンクロトロン、電子・陽電子衝突型加速器、放射光施設、中性子散乱施設等の実験施設において、素粒子・原子核物理学および物性物理学における様々な最先端の研究活動を行っています。

朝7時、東北大学を出発した一行はバスで高速道路を南下することおよそ4時間、茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構(KEK)に到着しました。ここには、周長3kmの衝突型加速器「KEKB」があり、それを使用した原子核や素粒子の実験、また医療や薬品といった分野の実験も行われています。今回は、B-FACTORYやBELLE検出器、放射光科学研究施設などを見学しました。

その後、茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設(J-PARC)へ。この施設は、日本原子力研究開発機構内に新しく建設された世界最強クラスの陽子ビームを加速できる研究施設です。J-PARCでは物質・生命科学実験施設、ニュートリノ実験施設を見学しました。

東日本大震災遺構3次元プロジェクト

2011年3月11日に発生した東日本大震災から2年以上が経ち、津波被災地では復興のために津波の被害を物語る数多くの遺構の解体が進んでいます。横倒しになった建物や、陸まで流された大型船など、津波の猛威や被害の甚大さを伝える「震災遺構」。その保存を巡り、意見が分かれています。「震災の記憶と教訓を後世に残すために、遺構は必要だ」と保存を望む声がある一方、被災者の中には「辛い記憶がよみがえるから早く撤去してほしい」と解体を求める声もあります

そこで、東北大学学術資源研究公開センターでは、震災教育と今後の教育のために、2012年2月から3月にかけて、宮城県内の5カ所の震災遺構(気仙沼市鹿折地区の第十八共徳丸、南三陸町防災対策庁舎、石巻市立門脇小学校、仙台市立中野小学校、同荒浜小学校)の三次元デジタルアーカイブを作成しています。各地で、遺構が次々と姿を消していく中で、震災遺構が解体・撤去されても、後世の人や被災地以外の人に震災の脅威を伝え残していくために、被災地自治体や本学災害化学国際研究所等の連携のもと、震災遺構をレーザー光線による測量で3D映像化し、アーカイブ構築する事業に取り組んでいます。

測量中

測量中

データのノイズを除き、調整に約一週間かかります。それからファイル変換→「マーカー」を印刷→セッティング→そうしてこのように見られるようになります。

データのノイズを除き、調整に約一週間かかります。それからファイル変換→「マーカー」を印刷→セッティング→そうしてこのように見られるようになります。

【報道】

・8月22日 NHKニュースウオッチ9

『化学グランプリ2013』 講演会&表彰式

8月24日(土)、二次選考の2日目が理学研究科でおこなわれました。ラジオ・アイソトープセンターの見学、理学研究科 平間正博先生「シガテラ(世界最大の海産物中毒)への化学の挑戦」、工学研究科 附属超臨界溶媒工学研究センター 小野巧 先生「人力飛行機製作で学んだこと」の講演会が開催され、表彰式が行われました。『化学グランプリ』上位の成績を収めた高校2年生以下の生徒約20名が2014年にベトナムで開催される第46回国際化学オリンピックの代表候補に推薦されます。

今回、喜ばしいことに古川学園高等学校の鈴木陽之君が大賞を受賞しました。今年の二次選考運営責任者を務めた河野裕彦先生は、「東北地区の高校生が受賞したことが励みになって、来年もっと多くの東北の高校生が化学グランプリにチャレンジしてくれることを期待している。」と言っておりました。

◆大賞受賞者:重田 太郎(浅野高等学校)、久保田 祐貴(麻布高等学校)、岡本 浩一(大阪教育大学附属高天王寺校舎)、正田 浩一朗(白陵高等学校)、鈴木 陽之(古川学園高等学校)

※『化学クランプリ2013』の各受賞者はこちらをご覧下さい。

『化学グランプリ』二次選考を東北大学で開催

8月23日(金)、一次選考を通過した77名の高校生が川内北キャンパスの学生実験棟に集結して、『化学グランプリ2013』の二次選考に挑戦しました。今回で15回目となる『化学グランプリ 二次選考』、初の東北開催です。

『化学グランプリ』は、全国の中高生に科学への興味・関心を喚起し、意欲・能力を高め、世界に通用する化学者を育成することを目的に、1999年より開催しています。

主催は「夢・化学―21」委員会と日本化学会。二次選考の今回は東北大学の理学研究科、工学研究科、高等教育推進センターも共催になっており、各部局の担当の先生が運営に加わっております。

明日は、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター見学会と平間正博名誉教授の講演会の後、表彰式が行われる予定です。

着ている白衣には化学グランプリのロゴマークが入っています。実技試験は知識だけではなく、応用力を問う試験になっているとのこと。3つの飲用水を水道水、ペットボトルのミネラルウォーター軟水、ペットボトルのミネラルウォーター硬水に分けてもらうという問題です。

二間瀬先生の写真だより-その3-

二間瀬敏史先生の写真だよりです。アムステルダム大学でセミナーを行ったそうです。二間瀬先生曰く「北大のように広々としていますが、風情がない」とのことです(身も蓋もない(;´∀`)・・・うわぁ・・・)。来週、日本に帰ってくるそうです。ちゃんと、大学のメールもチェックしているようで、熊が出没していることもご存じでした。

大学と街並みとチーズ屋さんの写真です。チーズのパッケージがおしゃれですね。

7月28日、上田実先生が『所さんの目がテン!』に登場します

6月27日(木)、理学研究科で日本テレビ系列「所さんの目がテン!」の収録がありました。内容が「『食虫植物』の科学」ということで、取材されていたのは、有機化学第一の上田実先生です。ハエトリグサの葉が閉じる仕組みを小学生にも分かるように説明しています。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

自然史標本館にフクイラプトルが仲間入り

7月22日(月)、自然史標本館にフクイラプトル全身骨格(レプリカ)新しくが展示されました。以前から展示されていたステゴサウルスは大型の草食恐竜ですが、肉食恐竜のラプトルは小型で、鋭い爪と牙、俊敏そうな長い脚を持っていて、骨なのに狡猾そうな顔をしています。

3つに分けて運搬されてきました。これは頭部と尾が無い胴体部分。

3つに分けて運搬されてきました。これは頭部と尾が無い胴体部分。 台座があるので、以外に大きい。

台座があるので、以外に大きい。 頭部をねじで留めます。

頭部をねじで留めます。 左:フクイラプトル・キタダエニシンス(肉食恐竜としては日本で初めて全身骨格が復元されました。

左:フクイラプトル・キタダエニシンス(肉食恐竜としては日本で初めて全身骨格が復元されました。 白亜紀前期 体長4.2m 福井県勝山市北谷

白亜紀前期 体長4.2m 福井県勝山市北谷「全国同時七夕講演会」についての記者会見を行いました。(2013年7月4日)

7月4日(木)、理学研究科合同A棟第3共通講義室(205号)において、「全国同時七夕講演会2013」についての記者会見を行いました。

[出席者]

- 桜井 隆氏(日本天文学会会長、国立天文台)

- 土佐 誠氏(仙台市天文台長、七夕講演会実行委員)

- 山田 亨(東北大学大学院理学研究科、日本天文学会副会長、七夕講演会実行委員長)

- 田中 幹人(東北大学大学院理学研究科、七夕講演会事務局)

◆配付資料(761MB)

二間瀬先生の写真だより-その2-

7月末までポツダムに滞在中の二間瀬敏史先生より写真が届きました。その間、ブレーメン、ボン、ヘルシンキに行くことになっているそうです。

今回はブレーメン編です☻

ブレーメン市庁舎の前にある『ブレーメンの音楽隊』の像

ブレーメン市庁舎の前にある『ブレーメンの音楽隊』の像

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025