GCOEシンポジウム2012が開催されました

本グローバルCOEプログラムは今年度が最終年度のため、最後の開催となった今回の国際シンポジウムでは口頭発表、ポスターセッションの他に市民講演会も行われ、たくさんの方にご参加いただきました。

25日の市民講演会では「東日本大震災を知る:私たちの安心・安全のために~3.11 の教訓と今後の展望~」と題し、東日本大震災とはどのような地震だったのか、津波はどのようにして海岸まで到着したのか、海洋の放射能汚染の状況などについて、これまでに得ることのできた研究の成果が報告されました。また、総合討論では参加した方から津波への対策、今後の余震など、多くの質問が寄せられ活発な質疑応答が行われました。

|

|

| ▲開会の挨拶は大谷栄治 教授(拠点リーダー) | ▲松澤 暢 教授 |

|

|

|

| ▲日野亮太 准教授 | ▲越村俊一 教授 |

|

|

|

| ▲花輪公雄 教授 | ▲司会は中島淳一 准教授 |

| ▲総合討論の様子 |

|

|

|

| ▲Seismic wave propagation and crustal heterogeneity | ▲質疑応答 |

|

|

|

| ▲地球物理学専攻の中原 恒 准教授 | ▲Climate Change |

|

|

|

| ▲ポスターセッション | ▲もちろん英語で発表します |

| ▲自らのポスターの前に立って解説! |

| 地震セッション | 地球物理学専攻博士課程2年 高木涼太さん 地球物理学専攻博士課程2年 吉田圭祐さん 地球物理学専攻修士課程2年 久保田達矢さん |

| 惑星進化セッション | 地球物理学専攻博士課程2年 栗田 怜さん 地学専攻博士課程1年 石田初美さん 地球物理学専攻修士課程2年 山本和幸さん |

| 気候変動セッション | 地球物理学専攻修士課程2年 山田恭平さん 地球物理学専攻修士課程1年 齊藤雅典さん 地球物理学専攻修士課程1年 柴田 優さん |

| 固体地球惑星セッション | 東北大学環境科学研究科博士課程3年 プトゥリ セティニさん 地学専攻博士課程1年 高橋 豪さん |

| 火山セッション | 地学専攻修士課程1年 松本恵子さん 地学専攻修士課程2年 中谷貴之さん |

| 生命起源セッション | 地学専攻博士課程1年 白井孝明さん |

トワイライトサロン 二間瀬先生の「ブラックホールのギモンに答えます!!」

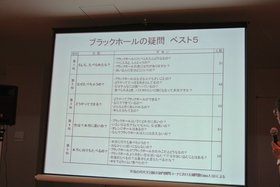

9月8日(土)、仙台市天文台にてトワイライトサロン 二間瀬敏史先生の「ブラックホールのギモンに答えます!」が行われました。仙台市天文台のトワイライトサロンは、台長の土佐誠先生やゲストが、宇宙をテーマに語り合うトークイベントで、毎週土曜日17:00~17:45、仙台市天文台オープンスペースで開催しています。この日は、夏休み中に来館した皆さんから募集したブラックホールのアンケートに二間瀬先生が答えるという企画でした。

台長の土佐先生は「こう見えても二間瀬先生は、相対性理論、宇宙論、ブラックホールの研究で世界的に有名な科学者です(笑)。そんな先生に気軽にお話していただけて、天文台としてとてもうれしいです。皆さんもざっくばらんに質問してください。」と二間瀬先生を紹介していました。

質問は884名から寄せられ、その中から多かった質問ベスト5に解説を加えて二間瀬先生が次々と回答していきました。その一部を紹介。※二間瀬先生の回答は天文台に展示されることになっております。

☆1位:もしもたべられたら?

ブラックホールにたべられたらどうなるの?--->

・「ブラックホールには、とても大きなものから小さいものからあります。銀河がひとつつぶれたような大きさのブラックホールに入っても、しばらくはなんともないけれど、もし太陽がプチッとつぶれたようなブラックホールに入ればグチャッとつぶれてしまいます。」

なかにはいるとしんじゃうの?--->

・「中に入ると死んじゃいます。」

ブラックホールのおくにはなにがあるの?--->

・「『特異点』と呼ばれるものがあります。これについては今の物理学ではよくわかっていません。現状の物理学では空間のほころびとしか言い表わせません。

ブラックホールは天体ですがイメージと違って何もありません。ただの空間です。空間の中に落とし穴みたいのががあって、そこには何もない。ブラックホールの真中は、時間、空間、物質という概念が破綻しています。」

☆2位:なぜたべちゃうの?

ブラックホールはなぜなんでもすいこむの?・どうやってひっぱるちからをだしているの?--->

・「ブラックホールは極端に強い重力を持っています。だから、逃げるすべはありません。重力というのは、普通の力で特別な力ではありません。」

食べられるとき、パスタみたいに細くなるって本当ですか?--->

・「ギューッと引っ張られるのでそうなります。そういう力のことを潮汐力といいます。」

☆3位:どうやってできる?

どうやってブラックホールができる?--->

・「星は熱が外に出ていくことで自分の重さを支えています。燃料を使い果たした星は、自分の重さを支えきれなくてどんどんつぶれていきます。そうしてブラックホールになるのですが、太陽質量ぐらいの星だとブラックホールにはなりません。太陽質量の30倍前後の星がつぶれたときにブラックホールになります。南天に太陽質量の70倍の星と30倍の星がくるくる回っているイータ・カリーナという面白い連星があります。4等星から0等星になり、現在は7等星程の明るさです。もうすぐ超新星爆発すると考えられていてブラックホールになるといわれています。」

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

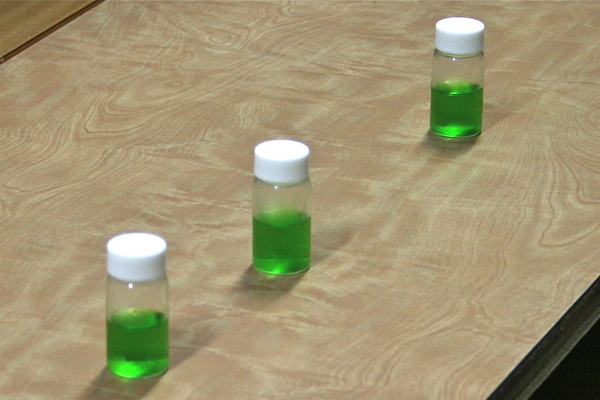

「化学への招待−楽しいみんなの実験室−」が開催されました

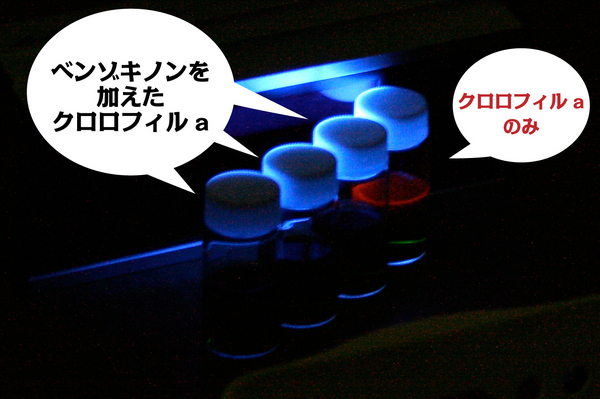

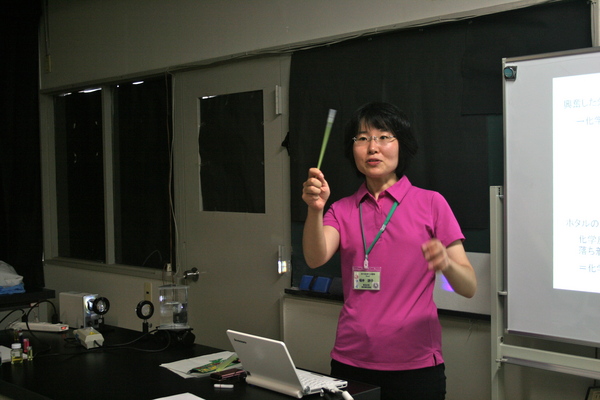

今回のテーマは「地球を生命を支える植物の光エネルギー変換の化学」、講師は化学専攻有機物理化学研究室の柴田穣先生、梶本真司先生、堀本訓子先生です。

地球上の全ての生物は、植物などの光合成による光エネルギー変換に依存しています。光合成がなければ、わたしたちのような酸素呼吸する生命も生まれなかったかもしれません。蛍光、光吸収についての実験を通して、色と分子、光と分子の関わりについて考えてみましょう。

|

|

| ▲分子模型を使って説明する柴田先生 | ▲その間に急いで実験準備! |

|

|

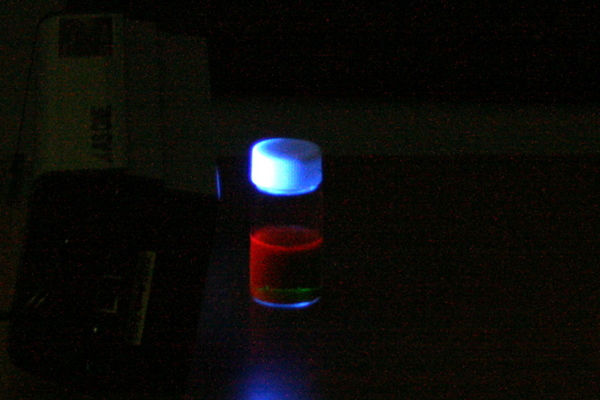

| ▲午前中に自分たちでパセリから採取したクロロフィルaを... | ▲紫外線(ブラックライト)に照らすと赤くみえます |

|

|

|

| ▲エノコログサの葉緑素を蛍光顕微鏡でみてみよう | ▲学生と実験の手順を確認する梶本先生 |

|

|

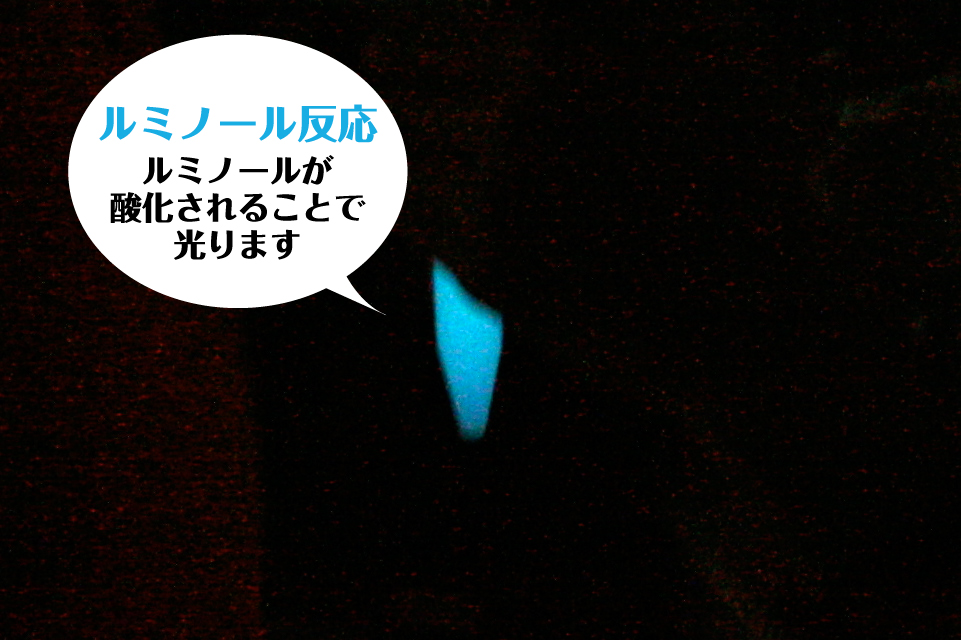

| ▲お祭りでよく見かけるケミカルライトも化学発光のひとつ | ▲化学発光をつくってみよう |

|

堀本先生がこんなお話をしてくれました。

「暗い部屋の中で粘着テープを勢いよく剥がすと発光することは以前からよく知られていましたが、実はそのときX線も発生(真空中で行った場合)*していることが解ったのです。このことが解ったのはほんの数年前のこと、身近な物事にも解らないことがまだまだたくさんあります。」

みなさんの身の回りにも、まだ誰も知らないヒミツが隠されているかもしれません。その謎にぜひ挑戦していってほしいと思います。

*"Sticky tape generates X-rays"

Published online 22 October 2008, Nature.

地学専攻 藤巻宏和教授 最終講義

3月5日(月)、理学部大講義室にて地学専攻 藤巻宏和教授の最終講義「 私の研究で会った3人と、ICP-MSによる分析の危うさ」が行われました。

藤巻先生の最後の講義を受けようと学生、教職員、そして卒業生が大勢参加し、大講義室はほぼ満員となりました。

藤巻先生は岩石学・固体地球化学を研究、顕微鏡観察や化学分析、特に放射性同位体分析の方法を用いて世界中の様々な岩石を調査されてきました。また、岩石の調査による土壌や地下水の汚染といった環境についての研究も多くされました。

最終講義では、藤巻先生の記憶に残る印象的な3人と、そのエピソードについてお話してくださいました。

「物理学専攻キャリアパス・シンポジウム~博士の未来~」が開催されました

物理学科・専攻を修了すると、その先にはどんな可能性が生まれるのでしょうか?

実際に人材を受け入れる側の企業の方や、物理学で博士号を取得し各方面で活躍されているみなさんにその経験をお話をしていただきました。

物理から物理教育へ分野を変えて

物理から物理教育へ分野を変えて

~教師の卵を育てる仕事へ~」

興治文子さん(新潟大学教育学部 准教授)

この道に進んだきっかけは「大学の先生は教育を知らないんじゃないか?」という疑問からでした。大学では「物理教育」と「物理教育に基づいた物理」の両方を扱っています。小学校の教員はほとんどが文系出身、しかし理科教育力は科学の基本あってこそです。教員の養成に関わる問題は流動的で見通しが難しいのが現状です。

「私のアカデミックキャリアパス」

「私のアカデミックキャリアパス」

横谷尚睦さん

(物性実験1997D:岡山大学教授)

学生の時、高橋隆先生から「論文を書きなさい、他人にアピールしなさい」とアドバイスを頂きました。ドクターへの進学は自分への投資、研究を通して経験を積もう、そして研究領域でいちばんを目指そうと考えました。また、自分の研究に関連する分野の勉強もしました。

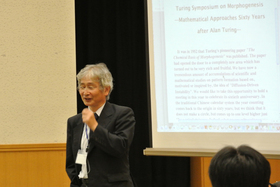

Turing Symposium on Morphogenesis --Mathematical Approaches Sixty Years after Alan Turing--

2012年8月27日(月)から8月31日(金)まで、仙台国際交流センターにて、Turing Symposium on Morphogenesis -- Mathematical Approaches Sixty Years after Alan Turing -- が開催されました。

アラン・チューリングの論文"The Chemical Basis of Morphogenesis"が発表されたのが1952年でした。このシンポジウムは、その60周年を記念し、パターン形成と反応拡散系の研究者が最先端の知識を共有するのを目的として開催されました。参加者人数は78名(米国3名、ドイツ3名、英国1名、オランダ1名、仏1名、中国1名)。

受付 受付 |  高木先生の挨拶 高木先生の挨拶 |

シンポジウムは5日間に渡って開催されました シンポジウムは5日間に渡って開催されました |  Irving Epstein先生 Irving Epstein先生 |

マンチェスターにあるアラン・チューリングの銅像と記念写真 マンチェスターにあるアラン・チューリングの銅像と記念写真 |  "Turing-inspired experimental studies of pattern formation in reaction-diffusion systems" "Turing-inspired experimental studies of pattern formation in reaction-diffusion systems" |

コーヒーブレイク コーヒーブレイク |  会場の様子 会場の様子 |

実行委員長の高木先生 実行委員長の高木先生 |  お久しぶりの柳田先生 お久しぶりの柳田先生 |

写真でみるオープンキャンパス2012

7月30日・31日の2日間、東北大学理学部オープンキャンパスが開催されました。

今年も真夏日の開催となりましたが、2日間で5,757名の方にご来場いただき、本当にありがとうございました。遠いところからバスに乗って来てくれた高校生や、ご家族で参加してくださった方も多くいらっしゃいました。

【体験記】ケンブリッジに短期留学した中嶋灯奈さん

理学部地球惑星物質科学 2年 中嶋灯奈さんは、大和日英基金東北スコラーシップ奨学金で、2月10日から4月4日までケンブリッジに短期留学しました。大和日英基金東北スコラーシップ奨学金とは、2011年3月11日の東日本大震災を受け、大和日英基金がブリティッシュ・カウンシルとの提携により、東日本大震災被災地域の学生支援のため設立したものです。

「イギリスでの留学は大変充実したものでした。ケンブリッジ大学の学生さんと一緒にリコーダーを演奏したり、化石採集や考古学の学会に参加するなど数々の貴重な体験ができ、興味を深められたとともに外国の視点から日本を見つめ直す良い機会になりました。」と留学の感想を語る。

帰国後、福村研究科長に留学の報告をしにきたところ

帰国後、福村研究科長に留学の報告をしにきたところ

ハンスタントンで化石採集

ハンスタントンで化石採集

CUREリコーダーアンサンブルと共演

CUREリコーダーアンサンブルと共演アルスタウンミーティング@仙台 福島原発事故の反省と「科学と社会」の在り方について

8月24日(金)、東北大学理学研究科合同A棟205号室にて、『アルスタウンミーティング@仙台 福島原発事故の反省と「科学と社会」の在り方について』が開催されました。このタウンミーティングは学術文化同友会アルスの会と東北大学GCOE「物質階層を紡ぐ科学フロンティアの新展開」が開いたものです。参加者は26名。

アルスの会会長の中井浩二先生は、仙台のアルスタウンミーティングは、哲学者の参加を得られることが特徴でどんな意見がでるか楽しみにしていると述べられました。GCOE拠点リーダーの井上邦雄先生は、「市民感情に配慮して、福島原発事故について思っていることをなかなか言い切れないでいたけれど、1年半経ち、ある程度言いたいことを言える状況になってきました。今日の議論で、科学者の専門的知識をどのようにして社会に還元できるのか、深く掘り下げて論理だてて議論していければいいと思っています。」と挨拶しました。

第1部は、野家啓一先生による「3.11以後の科学技術と倫理」、直江清隆先生による「原発事故と科学技術倫理」、横山広美先生による「震災後の日本における科学の価値観」をご講演いただき、第2部は「国会事故調」による提言、「アルスの提言」(案) について討論会を行いました。講演会で横山先生が「信頼」が科学の価値を決めるひとつの指標になっていて、専門性との兼ね合いが難しいとおっしゃていたのが印象的でした。立ち位置次第でがらりとかわってしまうようなものが指標なんですね。野家先生と直江先生は、震災後、「科学技術の研究開発の方向性は専門家が決めるのがよい」という市民の意見が激減したことからはじめて、科学者の社会に対する倫理はどうあるべきか、高レベル廃棄物処分における世代間の倫理をどう考えるか、今後のエネルギー政策に対して専門知識のない市民はどう合意を得るべきなのか、といった困難な問題を議論しました。参加者からも学者の社会への発言・情報発信や、SNSの役割などについて活発な意見交換がありました。

アルスの会では、このようなタウンミーティングを東京、大阪、奈良で開催しており、討論された問題点等を発信しています。

もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。研究発表会

8月12日(日)、せんだいメディアテーク7階スタジオシアターにて、「もしも君が杜の都で天文学者になったら。。。」に応募した高校生による研究発表会が行われました。「もし天」は、東北大学天文学教室と仙台市天文台が共同で開催する、高校生向け天文学者職業体験実習で、8月6日から12日まで一週間合宿し、高校生自らが研究テーマと研究計画を立案して天文台の望遠鏡で観測し、そのデータを解析して宇宙の謎の解明をするプログラムです。最終日は、一般の人達の前で、チームの研究成果を発表することになっています。発表はチームSKOTが「星雲の進化-星雲の形と年齢の関係」、チームSpiralが「渦状銀河の腕の謎に挑む」でした。日夜の観測とデータ解析で睡眠不足になりながら発表する高校生の姿を親のように見守るサポートの大学院生の姿が印象的でした。

※参考

・もし天ホームページ

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025