KEK/J-PARC見学会

8月1日(水)、物理系1・2年生を対象とした高エネルギー加速器研究機構(KEK)と大強度陽子加速器施設(J-PARC)見学会が行われました。物理学専攻の研究室には、これらの実験施設を用いて、素粒子・原子核物理学、物性物理学における様々な最先端の研究活動を行っているグループがあります。 そこで物理学科では、最先端の研究を行っている研究者達から直に説明していただきながら、施設を実地見学するツアーを毎年実施しています。今年も約50名の参加者がありました。1日で研究施設を2つも回るというハードなスケジュールでしたが、実際に加速器や検出器を見学して、最先端の科学が身近に感じられたのではないでしょうか。

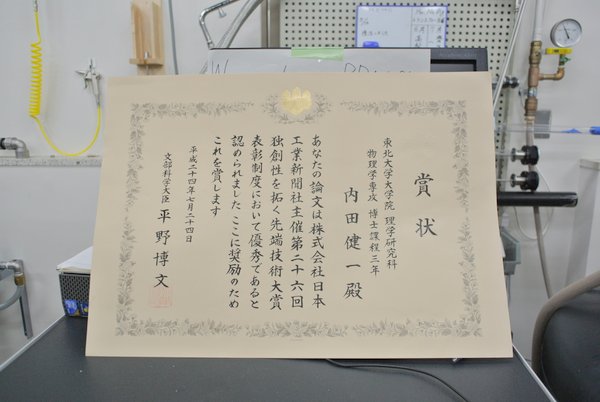

【受賞インタビュー】金研 内田健一助教が独創性を拓く 先端技術大賞 「文部科学大臣賞」を受賞

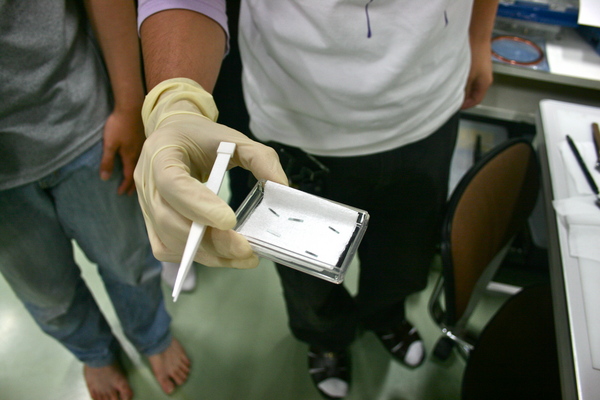

金属材料研究所 量子ナノ物性 内田健一助教が、独創性を拓く 先端技術大賞「文部科学大臣賞」を「スピン流を用いたエネルギーハーべスティング技術の開発」により受賞しました。この賞は学生部門の最優秀賞で、内田さんが理学研究科物理学専攻後期課程3年の時に応募したものです。

今回の受賞について内田さんに受賞のコメントをいただきました。

先端技術大賞は前年も応募したのですが落選してしまい、今回は学生最後の年ということもあってのリベンジでした。とても光栄に思います。

私たちが発見した「スピンゼーベック効果」という現象を用いると、これまではエネルギー源として利用できなかった絶縁体中の熱からも電気・磁気信号を取り出すことができます。まだ始まったばかりの新しい物理でとてもやりがいがあります。

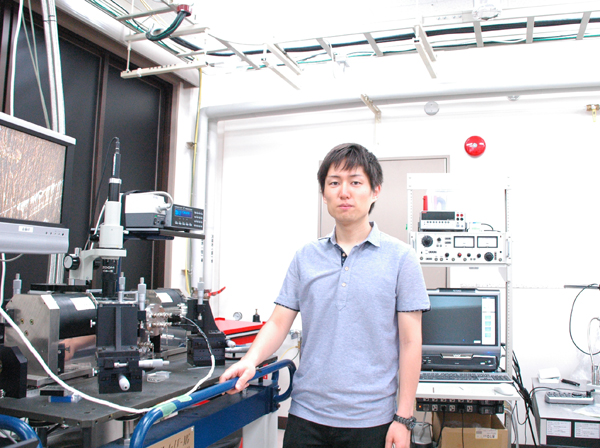

金研の実験室にて

金研の実験室にて

賞状です

賞状です地学専攻 吉田武義教授 最終講義

吉田先生のご専門は火成岩岩石学で、島弧の構成と進化に果たす火成岩の役割について研究、加速器を使った光量子放射化分析、誘導結合プラズマ質量分析法、蛍光X線分析法を駆使してこれらの解明に挑んでおられます。また、最近ではデジタル地質図上にデータベースを構築するといったデジタル地質図の制作にも積極的に取り組まれています。助手時代は昼夜を問わず実験をされていたそうで、その結果、論文・報告書の数は250件を超えています。

その他、第一線で活躍される地学専攻のOBやOGによる講義「現場のフロンティアサイエンス」を新たに開講し、学生たちのキャリア支援にご尽力されました。講義後に開かれるお茶会で、卒業生と学生たちの会話を微笑みながら見守る吉田先生の姿を、もう見ることができないと思うと寂しい気持ちでいっぱいです。

地学の道に進んだきっかけは何ですか?

僕は香川県坂出市の出身なのですが、そこには府中ダムというダムがあります。そのダムは僕が中学生の頃に造られたもので、当時、自宅にはダム建設地質調査のため広島大学出身の若い地質屋さんが下宿していました。その方と次第に仲良くなり、休日になると調査の手伝いをするようになりました。それがきっかけで地学に興味を持ち始めたんだと思います。

高校では地学部に入り、顧問の佐川先生にいろんな所に連れていってもらいました。サヌカイト(讃岐岩)を採取したり、東北大学を勧めてくれたのも佐川先生でした。

学生の頃はどのような研究を?

学部の卒業論文では地元でサヌカイトの研究をしたかったんですが、ちょうど先輩がサヌカイトで博士論文を書いていて、同じテーマは避けようと思い石鎚山に変更しました。石鎚山へ卒論調査で入るときは、香川県の実家を車で出発し、まずは地図をもらいに高知の営林局へ、その後目的地である愛媛の石鎚山へ...というルートでした。長距離運転を心配した父が助手席に同乗していましたが、目的地に着く手前の山中で、私が居眠り運転をして車ごと崖から谷へ落ちてしまいました。幸い車が一回転した後、崖の途中で木にひっかかって、僕は無傷で済みましたが、助手席で寝ていた父は少し怪我をしてしまいました。父に後の処理は俺がやるからと言われ、事故現場からリュック一つで歩きはじめたのが、私の調査のスタートでした。その後、実家に戻った父は母や祖母に相当怒られたそうです。

学生のみなさんへメッセージをお願いします

僕のモットーでもあるこの言葉をメッセージとさせていただきます。

自修会ビアガーデンが開催されました

7月13日(金)、AOSISにて理学部・理学研究科主催のビアガーデンが開催されました。今年は、飲み放題、食べ放題ということもあったせいなのか、約180人の参加がありました。第1回目についで2番目に多いとのことです。飲み物、食べ物が早々になくなってしまい申し訳なかったと実行委員の方はいっていましたが、下の生協から調達して楽しんでいるグループもあり、大盛況でした。

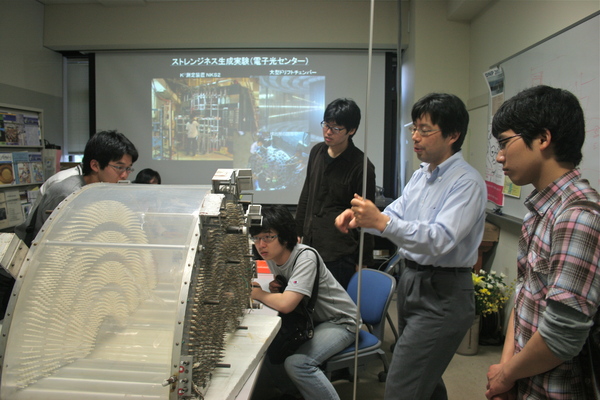

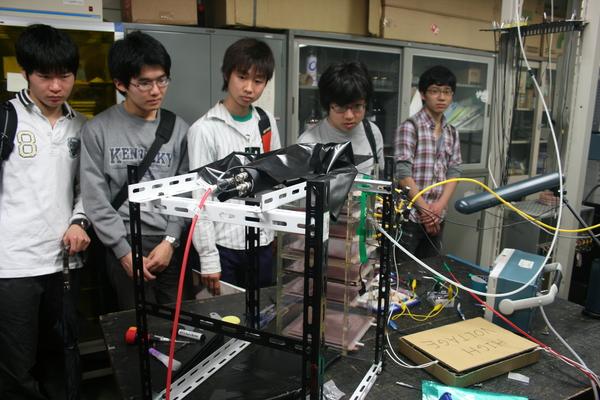

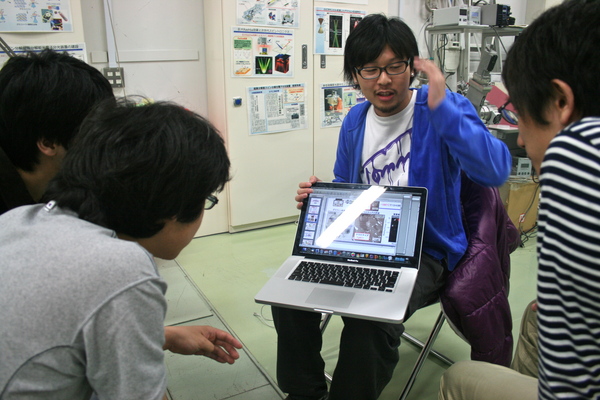

物理学科研究室見学会が開催されました

| ツアー参加研究室 | 場所 / 担当教員 |

|---|---|

| 素粒子・宇宙理論&原子核理論 | 合同B棟 / 石川洋准教授、小野章助教 |

| 素粒子実験(ニュートリノ) | ニュートリノ科学研究センター 白井淳平准教授 |

| 素粒子実験(加速器) | 物理・化学合同棟 / 山本均教授 |

| 原子核実験 | 合同B棟 / 田村裕和教授 |

| 物性理論 | 合同B棟 / 石原純夫教授 |

| 極低温量子物理 光電子固体物性 |

物理系研究棟 木村憲彰准教授、佐藤宇史准教授 |

| ソフトマター・生物物理 | 合同B棟 / 今井正幸教授 |

参加者は6つの班に分かれ上記のうちの3つの研究室を見学しますが、そのコースは班によって微妙に違います。例えばA班では「素粒子・宇宙理論&原子核理論→ソフトマター・生物物理→素粒子実験(ニュートリノ)」ですが、 B班では「原子核実験→ソフトマター・生物物理→物性理論」となりますので、気になっている研究室がコースに入っている班を自分で選んで参加します。

今回は約45名の学部2年生が参加し「研究室によって雰囲気が違うのを知ることができた」とおおむね好評の様子、物理学科の魅力を感じてもらえたのではないでしょうか?

|

|

| ▲見学会について説明する北野先生 | ▲物性実験チームの説明をする木村先生 |

▲ツアコン役の先輩が案内してくれます

|

|

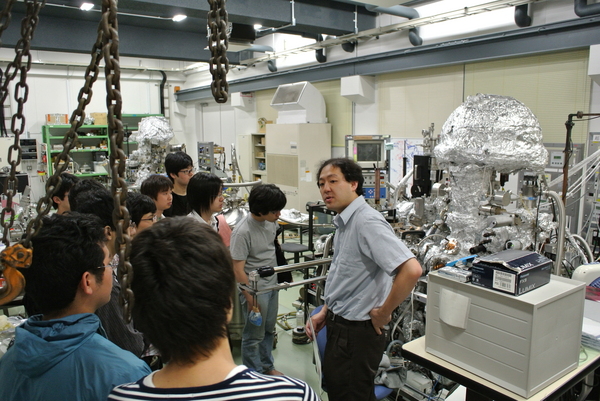

| ▲装置をアルミホイルで包むにはちゃんと理由があるのです | ▲リニアコライダーについて説明 |

|

|

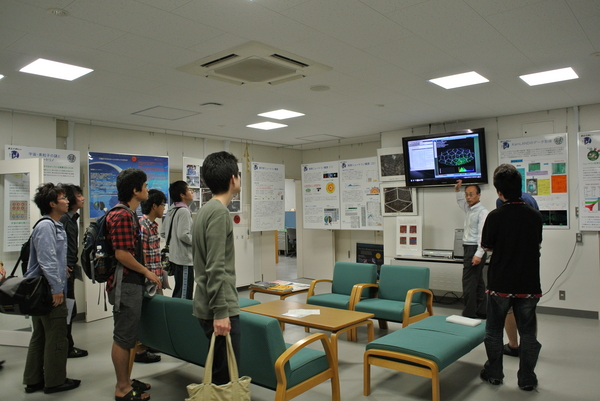

| ▲カムランドのリアルタイムデータにわくわく! | ▲宇宙の組成は90%以上が未知のもの |

|

|

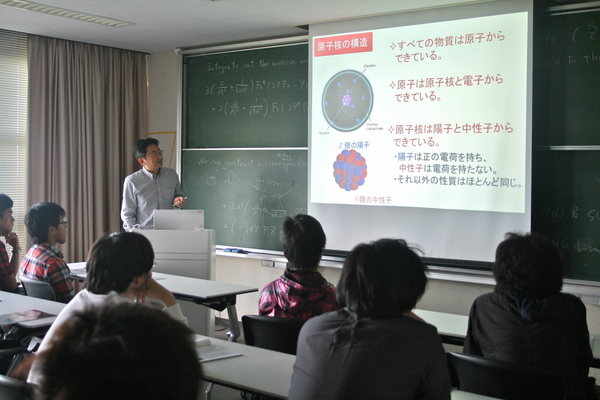

| ▲原子核は陽子と中性子からできています | ▲生物を物理で解明...はじめてきく分野に興味津々 |

|

|

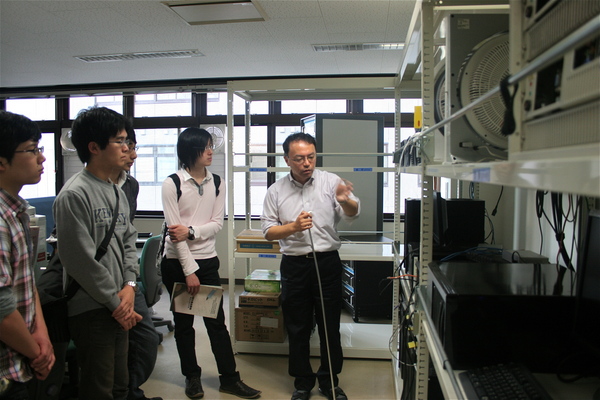

| ▲物性理論の計算機室を見学 | ▲実際に実験で使っていたドリフト・チェンバー |

▲オープンキャンパス用のスパークチェンバー(ただいま鋭意製作中!)

|

|

| ▲ツアーの後はお茶をのみつつ座談会 | ▲アンケートをチェックする北野先生と田村先生 |

|

|

| ▲最後は自由見学、グラフェンについて質問中 | ▲グラフェン(注:黒い部分です) |

▲夜8時の物性理論研究室...見学会はつづく...

救命講習を実施しました

この講習会では、主要な研究棟に設置されている自動除細動器(AED)の使用法と心肺蘇生法を主に学びます。管理棟警務員室前にAEDが設置された2006年から毎年開催してきましたが、これまでの講習会では教職員を対象としていました。学生から「ぜひ講習を受けたい」という意見が多く寄せられたことから、今回より学生も参加できるようになりました。

講師は、応急手当普及員の資格を持つ安全衛生管理室の澤口さんと昨年度退職された志田さん。参加者は学生を含む7名でした。

救命では119番通報→応急手当→救急処置→救命医療をうまくつなげるという一連の流れが大切です。参加者はメモをとったり質問をしたりしながら、いざという時のためにしっかり学んでいました。

救命講習は年数回開講していますので、みなさんも是非参加してみてください。

(*次回は9月を予定しています)

*参考リンク*

理学研究科AED設置場所

理学研究科安全衛生管理室(*学内限定)

東北大学大学院理学研究科化学専攻 理論化学研究室百周年記念行事

2012年5月12日(土)、東北大学片平キャンパスさくらホールにて東北大学大学院理学研究科化学専攻 理論化学研究室百周年記念行事が開催されました。

理論化学研究室は片山正夫先生を初代教授として、鮫島實三郎先生、箕作新六先生、富永斉先生、小泉正夫先生、中川一朗先生、國分泱先生、大野公一先生、現在の美齊津文典先生で9代目になります。理論化学研究室の卒業生、学生、元職員ら 約40名が参加し100周年を祝いました。

物理学専攻2012年度大学院説明会

5月19日(土)、仙台での物理学専攻2012年度大学院説明会が行われました。物理学専攻では、学外者だけでなく学内者にも参加を勧めています。全体説明で物理専攻の概要、カリキュラム、研究分野、就職などについて説明を受けた後、研究室見学が行われました。研究室見学は80分ずつ2回に分けて行われ、研究分野、キャンパスごとに10コースの中から選択することができます。青葉山キャンパスだけでなく希望者には、金属材料研究所や多元物質科学研究所のある片平キャンパスや三神峯の研究施設へも案内されます。直に実験装置や研究室を見ることで、パワーポントでは説明しきれない物理学専攻の魅力を感じとっていただけたのではないでしょうか。参加者は昨年を上回る約70名で4割が学外者でした。

数学専攻 西川青季教授 最終講義

3月16日(金)、数理科学記念館にて数学専攻 西川青季先生の最終講義「複素フィンスラー計量と調和写像-数学や人との思いがけない出会い-」が行われました。始まる10分ほど前に伺った時には、すでに教職員や在学生、卒業生のみなさんで会場はあふれ、補助席を追加しましたがそれでも足りず立ち見が出るほどの超満員となりました。

西川先生は幾何学的変分問題、測地線や面積最小曲面の一般化である「調和写像」の存在問題と応用を研究、また長年に渡り数学専攻が発行する欧文数学専門誌『東北数学雑誌(Tohoku Mathematical Journal)』の編集長を務められました。

最終講義は西川先生が手紙を読むところから始まり(手紙は、西川先生が東北大ではじめて持った演習を受けていた卒業生から届いたものでした)、ご自身の学生時代や研究テーマに巡り会うきっかけとなった、数学や人との思いがけない出会いにまつわるエピソードなどをお話してくださいました。

西川先生は、間違いなく日本の数学を牽引されてきた中心的存在である。その西川先生に、「東北大学の幾何セミナーに話に来ませんか」と大学院生の時に声をかけていただいたことを今でもはっきりと覚えている。おそらく、アウェイでの始めての機会ではなかったか。 西川先生は、細やかな気遣いをされることでも有名で、「青葉山に来るバスの中には理学部キャンパスに来ないものもありますので、気を付けて乗ってください」と事前に忠告をいただいた。ところが、仙台駅より乗ったバスはどんどん山を登り始め、行けども行けども「理学部前」(自然標本館前)に着かない。理学部キャンパスが予想以上に自然に恵まれたロケーションにあったため、(今思えば)入試センターあたりで青くなっていたのである。ようやく辿り着いた私を西川先生始め、幾何グループの皆さんが優しく歓待してくれたおかげで、無事講演を終えた。西川先生の最終講義・祝賀会でのご挨拶、人生をセミになぞらえ、穏やかながら新たな決意を語られた素晴らしいものであった。

西川先生は、細やかな気遣いをされることでも有名で、「青葉山に来るバスの中には理学部キャンパスに来ないものもありますので、気を付けて乗ってください」と事前に忠告をいただいた。ところが、仙台駅より乗ったバスはどんどん山を登り始め、行けども行けども「理学部前」(自然標本館前)に着かない。理学部キャンパスが予想以上に自然に恵まれたロケーションにあったため、(今思えば)入試センターあたりで青くなっていたのである。ようやく辿り着いた私を西川先生始め、幾何グループの皆さんが優しく歓待してくれたおかげで、無事講演を終えた。西川先生の最終講義・祝賀会でのご挨拶、人生をセミになぞらえ、穏やかながら新たな決意を語られた素晴らしいものであった。

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2012

5月12日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて、東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2012が開催されました。東北大学理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて専攻概要、入学試験について、各研究室等を紹介しています。今年で4回目となり、以前この合同入試説明会の参加者だった院生が、研究室の紹介をするということなどもあり、だんだん根付いてきたのかもしれません。

参加者は45名。内訳は、化学専攻10名、地学専攻4名、地球物理学専攻10名(A領域3名、B領域7名)、天文学専攻9名、数学専攻2名、物理学専攻13名でした。昨年より少し減っているのは、数学専攻の参加者が少なかったためだと思われます。

東京会場に出席できなかった方は、仙台会場で説明会を実施している専攻もありますので、ホームページを確認してください。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025