【物理学専攻】新博士講演会&専攻賞授賞式&祝賀会が開催されました

| 2月24日(金)、物理学専攻の新博士講演会、専攻賞授賞式、祝賀会が開催されました。このイベントは、新博士の誕生をお祝いしようと2007年度より始まり、今年で5回目になります。まずはじめに、16時より総合棟745号室にて、新博士を代表して3名の講演が行われました。 |  |

►渡辺寛子(ニュートリノ科学研究センター KamLANDグープ)

「カムランドにおける反ニュートリノ信号の包括的研究)」

►内田健一(金属材料研究所 齊藤研究室)

「スピン流・熱流・格子ダイナミクス相互作用に関する研究」

►星野晋太郎(物性理論研究室)

「非クラマース配置を持つf電子系の近藤効果と秩序化」

そして講演会後、17時半より専攻賞授賞式と祝賀会が行われました。

新博士のみなさん、受賞者のみなさん、おめでとうございます!

*総長賞候補者および専攻賞受賞者は以下のとおりです。

平成24年度 新入生オリエンテーション

4月6日(金)~7日(土)、国立岩手山青少年交流の家にて新入生オリエンテーションが行われ、新入生、引率の教員・学生など約400名が参加しました。

理学部では、カリキュラムの履修法法や時間割の組み方、学生生活を送る上での注意点などを1泊2日かけて行っています。泊まりがけのオリエンテーションを行っているのは東北大学では理学部のみだそうで、資料を調べてみるとおそらく平成8年度が最初だったようです(*中止となった年も有り)。理学部OBである引率の先生もこの旅を経験しており「懐かしいなあ」とお話されていました。

出発した初日は荒れ模様で一日中ほとんど吹雪でしたが、2日目は時折、晴れ間がのぞき雄大な岩手山を望むことができました。

先輩たちからは「オリエンテーションがきっかけで友人ができた」というお話をよく聞きます。入学式翌日に出発ということもあり最初は緊張していた様子の新入生も、次第に友人や先輩と時間割について相談したり、それぞれの出身地の話題で盛り上がったり雪合戦をしたり...1泊2日の旅を満喫できたのではないでしょうか。

【1日目】

【2日目】

東北大学理学部開講100周年記念公開シンポジウムが開催されました

3月15日(木)、せんだいメディアテークにて、東北大学理学部開講100周年記念公開シンポジウムが開催されました。

理学研究科では「ヤングブレインズ(若き頭脳集団)の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開」を目標に、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため6専攻合同シンポジウムを2007年度から開催しています。

6専攻合同シンポジウムでは、理学研究科のヤングブレインズが主体になり、研究成果を発表し意見交換を行うほか、広く学外に情報発信も行っています。

2011年9月、理学部は開講100周年を迎えました。理学部開講100周年記念行事の一環として、これまで行われていた6専攻合同シンポジウムを学外にて開催しました。

来場者数は、学内248人、学外129人でした。

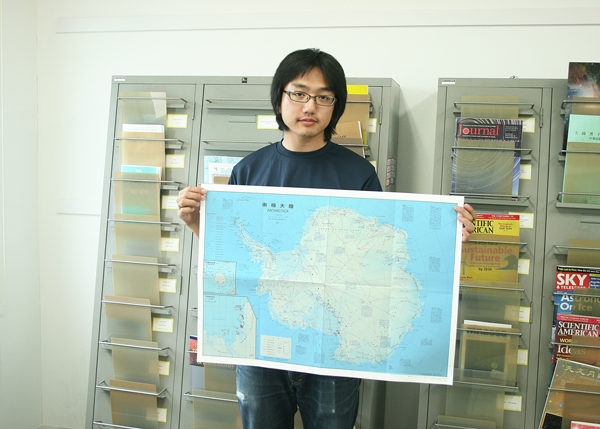

天文学専攻の沖田博文さん、南極へ行く。

目的は、沖田さんが大学生の頃から研究開発に取り組んできた南極40センチメートル赤外線望遠鏡の試験観測です。

気温が低く、内陸部ではほぼ無風+高い確率で快晴+そして1年の半分はずーっと夜・・・地上から赤外線で天体を観測をするために世界で一番適しているといわれているのが実は南極なのです。

この望遠鏡を壊さずに南極まで運ぶこと、マイナス40℃という条件下で望遠鏡をきちんと作動させること...乗り越えなければいけない壁はたくさんありますが、今回の試験観測が将来の南極2メートル赤外線望遠鏡の建設に向けての、大きな第一歩になります。

平成22年11月24日~平成23年3月20日の約4カ月間、沖田さんが体験した南極の日々を写真とともに振り返っていただきました。

*観測隊参加時は博士課程後期1年

★沖田さんよりコメントをいただきました★

南極での観測は観測装置の不調によって予定していなかった現場での調整作業等困難を極めましたが、何とかすべての観測を実施することが出来、いまはそのデータ解析を行っている最中です。

また、南極で見てきた厳しくも美しい自然、そこで観測を続ける観測隊の意志と情熱を肌で感じることも出来ました。

南極での観測は観測装置の不調によって予定していなかった現場での調整作業等困難を極めましたが、何とかすべての観測を実施することが出来、いまはそのデータ解析を行っている最中です。

また、南極で見てきた厳しくも美しい自然、そこで観測を続ける観測隊の意志と情熱を肌で感じることも出来ました。

★参考リンク★

東北大学大学院理学研究科天文学専攻

南極観測のホームページ

有機分子触媒による未来型分子変換第1回公開シンポジウムの模様

1月21日(土)、TKPガーデンシティ仙台にて、有機分子触媒による未来型分子変換の第1回公開シンポジウムが開催されました。計画班の研究代表者全員による平成23年度の研究成果、今後の方向性についての発表、山本尚先生(シカゴ大)をお招きして「新しい有機触媒の開発を目指して」と題した特別講演などが行われました。

シンポジウムは180名を超える参加者、懇親会は58名の方が出席と大盛況のうちに閉会しました。寺田先生によると、公募班員がまだ決まっていない現時点では、かなり多くの方にご出席いただいたということです。

この領域研究は、「有機分子触媒」をキーワードとする研究グループを組織し、有益な知的基盤を共有・統合化することで有用物質合成(医薬品、農薬、機能性材料など)におけるトータル効率(低環境負荷、省エネルギー、収率、選択性、工程数など)に優れた方法論を開発し、革新的な科学技術の開拓に基づいた「モノづくり」の新たな未来像の創出を最終的な目標としており、有機分子触媒を基礎とする「A01班:触媒開発」、「A02班:反応開発」、「A03班:合成法開発」3つの研究項目を設定して「計画研究」により重点的に研究しています。領域代表を化学専攻 反応有機化学研究室の寺田眞浩先生が務めています。

平成23年度東北大学大学院理学研究科・理学部技術研究会を開催しました

◆日時:12月1日(木)9時30分~17時00分

◆場所:理学研究科大講義棟

◆主催:東北大学大学院理学研究科・理学部

12月1日(木)、理学研究科大講義棟にて、平成23年度東北大学大学院理学研究科・理学部技術研究会が開催されました。この技術研究会は、技術系職員が日常業務において創意工夫し努力する中から生まれた成果を発表し、また広い分野での日頃の経験を発表し合うことによって技術の交流と向上を図ることを目的として開催しています。

また、理学研究科技術賞の表彰と受賞講演も併せて行われました。今年度は、「ガンマ線プロファイル高速測定のためのFPGAを用いた汎用ロジックモジュールの開発」により東北大学電子光理学研究センターの南部健一さん、「東北地方太平洋沖地震発生後の緊急観測システムの構築」により地震・噴火予知研究観測センターの平原聡さん、中山貴史さん、鈴木秀市さん、出町知嗣さん、海田俊輝さんが受賞されました。

特別講演は、物理学専攻の小池武史先生『冷凍機冷却式ゲルマニウム検出器と福島第一原発事故への対応』でした。小池先生は、原発のある大熊町の依頼により警戒区域内での放射線量と土壌測定を行い、金沢大と協力して分析をされています。講演では、この測定にも使用されたゲルマニウム検出器のハイパー核カンマ線分光実験を紹介してくださいました。

►東北大学 理学研究科・理学部 技術部のHP

↑写真をクリックするとスライドショーになります

2011年ノーベル物理学賞 解説セミナー

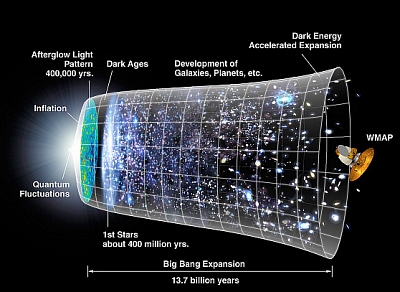

(画像/NASA)

(画像/NASA)受賞理由は「遠距離の超新星観測を通じた宇宙の膨張加速の発見」。理学研究科では天文学専攻、物理学専攻にこの分野の専門家がいらっしゃるので、これらの解説と関連した話題を聞かせていただく解説セミナーを開催しました。

今回、初めてノーベル物理学賞解説セミナーを開催しましたが、この企画は電子光理学研究センターの須藤先生からのご提案だったそうです。やはりノーベル賞への関心は高かったようで、企画した先生方の予想以上の参加者が集まりました。

◎講演

「加速膨張発見の経緯とその原因の観測的究明」

天文学専攻 二間瀬敏史 教授

「暗黒エネルギーと不自然な宇宙」

物理学専攻 高橋史宜 准教授

2011年度 資源地質学会若手会 秋季巡検に参加して

9月22日(木)から24日(土)の3日間、2011年度 資源地質学会若手会 秋季巡検として、秋田県北鹿地域の黒鉱鉱床の見学会が行われました。この地域の黒鉱鉱山や周辺の岩石を観察することが

主な目的です。今回、「現場のフロンティアサイエンス」でお世話になっているGCOE研究員の山田亮一さんが、案内者に入っていることもあって、我々取材班も同行させていただきました。

資源地質学会若手会というのは、今回の巡検を企画された野崎さん(海洋研究開発機構)、実松さん(産業技術総合研究所)らが中心となって、資源地質を研究する若手が増えてきたこと、これからは学会の運営も若手が中心にならなければいけないとの考え方から、2009年度に発足しました。年に1回野外巡検を行っており、これまでに九州地方の四万十帯の地質巡検や、釜石鉱山で巡検を行っています。今年は、若手会のみなさんが秋田県北鹿地域の黒鉱や、黒鉱を含む地層に興味があるということで、この地域に長く勤務された山田亮一さんが案内するということになり、最終的に東京大学、九州大学、産総研、JAMSTEC、JOGMEC、秋田大学などから総勢25名の参加がありました。

黒鉱鉱床というのは、昭和30年代の初めに、それまでの常識を覆す品位、規模を持つ鉱床が次々と発見され、黒鉱ブームと呼ばれて、昭和40年代には盛んに研究されていましたが、オイルショックやプラザ合意に伴う円高や採鉱コストの上昇でほとんどの鉱山が閉山し、現在まで黒鉱の研究を続けている人は少なくなっていました。しかし、最近、海底で発見された熱水鉱床が黒鉱にそっくりであるこが知られてくると、若い研究者達が再び興味を持ちはじめ、今回の黒鉱巡検という流れになりました。

今回、最初に訪れた小坂鉱山は、日本で最初の黒鉱として露天掘りされた鉱山であり、黒鉱発祥の地です。黒鉱巡検する際には、まず、第一に押さえなければならない地です。次に訪れた松峰鉱山試料室には、現在は閉山して観察することができないたくさんの黒鉱試料が収蔵されています。鉱山会社の正確な地質情報を始めとして、地下の情報が立体的に集まっており研究資料として有効です。参加したみなさんは、今ではとても貴重な黒鉱や図面をさかんにカメラで撮影していました。

最後に、花岡鉱山の観音堂露頭を訪問しました。この場所は海底熱水鉱床と同じ黒鉱のチムニー(煙突)の構造を見ることができます。案内人の1人の本学の長谷川樹(M1)さんの研究対象になっている場所でもあります。みなさん、良い試料を採ろうと暗くなるまでハンマーをふるう姿があちこちで見られました。

東北大学では、分散しつつある黒鉱のデーターの集約に力をいれており、自然史標本館にもその一部が展示されています。これらの試料は実は大変貴重なものなのです(自然史標本館に行ったら只の黒い石と思わないでね)。日本近海には、多くの海底熱水鉱床が見つかっており、資源の少ない日本ではレアメタルを含んでいる海底熱水鉱床が今、大いに注目をあびています。黒鉱鉱床は、化石化した海底熱水鉱床であり、黒鉱を調べることで海底熱水鉱床の全体像やその成り立ちがわかると期待されているのです。

なお、今回の巡検は、環境科学研究科の小坂分室を宿泊施設として利用しました。ここは、学生や教職員のフィールドワークの拠点となっています。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

防災・日本再生シンポジウム「東北地方の化学と教育:3.11から189日の歩み」

◆日時:9月16日(金)14時30分~17時00分(懇親会:17時15分~19時15分)

◆東北大学片平キャンパス さくらホール

◆共催:日本化学会東北支部、東北北大学理学研究科、国立大学協会

- 復興マラソン:有機化学研究室の一事例 磯部寛之(東北大学大学院理学研究科 教授)

- 東日本大震災における石巻専修大学の対応 指方研二(石巻専修大学理工学部 准教授)

- 東日本大震災からの復興を目指して―原発避難区域の高等学校現場の現状― 高橋信幸(福島県立浪江高津島校 教務主任)

- 1978年と1983年の震災経験と2011年の地震―防災への心構えと行動規範― 中村 彰(秋田大学大学院医学研究科 教授)

- 免震構造によって守られた東北薬科大学―33年前の震災からの教訓― 吉村祐一(東北薬科大学 准教授)

- 東日本大震災後の大学のあり方 小間 篤(秋田県立大学 学長)

9月16日(金)、片平キャンパスさくらホール2階にて、防災・日本再生シンポジウム「東北地方の化学と教育:3.11から189日の歩み」が開催されました。このシンポジムは、当初、化学実験室のあり方について震災に耐えうる実験室の設計に役立てられないかと企画されたものでした。6名の先生のお話から、各々どんなことがきるか考えさせられたのではないでしょうか?

閉会の挨拶で美齊津先生は、復興はまだ道途中なので今後ともこのシンポジウムをシリーズ化したいと語られました。

尚、本シンポジウムの内容の一部は、雑誌「月刊化学」(化学同人)2011年12月号に掲載され、より広く化学教育・研究に携わる人々に公開される予定です。

►追記

月刊化学12月号に掲載されました。化学同人会のサイトでこの特集記事を無料閲覧できます。(電子ブックとして閲覧できるそうです)

↑写真をクリックするとスライドショーになります

福島東高校のみなさんが訪問

11月1日(火)、福島東高校のみなさん68名が理学研究科を訪れました。午前中地学専攻 掛川先生の講義を受けた後、掛川先生の案内でキャンパスの散策。午後から自然史標本館の見学というコースでした。生協の食堂でお昼を食べている最中に理学研究科の避難訓練があり、驚いたのではないでしょうか?自然史標本館では、大きなイワシクジラの標本を見上げる姿、人骨の前で写メと撮る姿、ステゴザウルスの真似をする姿などを見かけました。無邪気な高校生の様子に、掛川先生も笑顔で説明しておりました。

↑写真をクリックするとスライドショーになります

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025