東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2024(オンライン開催)報告

令和6年9月7日(土)、東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2024をオンラインにて開催しました。

「保護者交流会」は、東北大学理学部・理学研究科、青葉理学振興会、東北大学理学萩友会の共催事業で、保護者の皆さまとの交流・親睦を深めることを目的に毎年開催しています。今年も123名(83家族)の参加があり、盛会のうちに終了することができました。

都築理学部長・理学研究科長と須藤青葉理学振興会理事長による主催者挨拶の後、進学・就職・経済支援と学生生活全般の2グループに分かれてオンライン交流会が行われました。事前にお寄せいただいたご質問、当日のチャット欄に投稿いただいたご質問に対する回答などをその場で行いました。また、現役の学部学生・大学院学生による理学部・理学研究科のキャンパスライフの紹介や、理学教育研究支援センター キャリア支援室西村特任講師による「キャリア支援の取り組み」などについて動画で配信しました。

短い時間ではございましたが、皆さまと交流を行うことができ、直接お話を聞くことができる大変貴重な機会となりました。ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

※配信動画は、 理学部・理学研究科YouTube公式チャンネルで公開しております。ぜひともご覧ください。

プログラム

1.開会式・主催者挨拶 13:15-14:00

■ 理学部・理学研究科の紹介

都築 暢夫 理学部長・理学研究科長

■ 青葉理学振興会について

須藤 彰三 青葉理学振興会理事長

2.オンライン交流会 14:00-16:00

■ グループ① 進学・就職・経済支援に関すること

■ グループ② 学生生活全般に関すること

講演動画

■ 理学部・理学研究科のキャンパスライフ

学部学生:

柴田真衣さん(地球科学系・撮影当時 学部2年)

板垣慶伸さん(生物学科、学部2年)

柳田有貴子さん(数学科・撮影当時 学部3年)

大学院学生:

畑中優作さん(化学専攻・撮影当時 博士課程前期2年)

風間 暁さん(地球物理学専攻・博士課程後期2年)

齋藤 晟さん(天文学専攻・撮影当時 博士課程後期3年)

■ キャリア支援の取り組み

西村君平 特任講師(理学教育研究支援センター キャリア支援室)

7月30日(火)、31日(水)理学部オープンキャンパス2024

7月30日(火)、31日(水)に東北大学オープンキャンパスが開催されました。猛暑や突然の雨の中、高校生、保護者・先生方、他、たくさんの方々にご来場いただきました。2日間の来場者数は6,502名でした。

オープンキャンパスは、高校生にとっては大学がどんな場所なのかを知るための貴重な機会です。理学部では、「理学って何だろう?」ということが体験できる様々なイベントや展示が行われました。毎年人気のキャンパスツアーは今年度は事前申込制で行われました。

さらに、日々研究を行う教授などによる模擬授業も行われ、実際に大学で行われている最先端の研究の話に皆、耳を傾けていました。また、理学部の最新の研究について博士課程の大学院生が説明するサイエンス・サロンも新設されました。

オープンキャンパスで普段は踏み入れないようなことを学ぶことができ、「理学」の楽しさが伝わったはずです。参加者の皆さんは大学進学に向けて、より具体的なイメージができたのではないでしょうか。また、東北大学理学部でお待ちしております!

オープンキャンパス特設サイト(https://www.sci.tohoku.ac.jp/oc/)のご紹介

特設サイトでしか見れない360度カメラで撮影した理学部バーチャルマップや、理学部入試・進路状況説明動画、各学科・系の充実したコンテンツを体感いただけます。

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります

7月13日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科公開サイエンス講座 2024年度第1回 星のならびにみちびかれ

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2024年度のコラボレーション企画として公開サイエンス講座を行います。

2024年度第1回目は「星のならびにみちびかれ」と題し、7月13日に仙台市天文台加藤・小坂ホールにて開催しました。本イベントは、プラネタリウム番組の上映と講演会の2部構成で、文化的な面から最新の天文学まで、人々が星のならびを利用して冒険をし、宇宙について理解を深めてきたことを学ぶ講座です。講師は本研究科の秋山 正幸 教授(天文学専攻)、嘉数 悠子 氏(TMT国際天文台)、ファネリアス 多美子 氏(ホクレア日本人クルー)です。

第1部では、「1つの星空(ワン・スカイ)」がつなぐ世界中の様々な文化をテーマに、伝統的な星にまつわる物語を題材にした短編プラネタリウム番組集「ワン・スカイ・プロジェクト」が投映されました。第2部は、ハワイと中継を繋ぎ、プラネタリウム番組「ワン・スカイ・プロジェクト」の製作にかかわった嘉数 悠子 氏 (TMT国際天文台)、ファネリアス 多美子 氏(ホクレア日本人クルー)によるお話を伺い、その後、対面で星の位置を測る最新の天文学を秋山 正幸 教授(天文学専攻)が紹介する講演会を行いました。

参加者の方々からは「ホクレア号に興味があり、参加させていただきました。お話が聞けて良かったです。ワンスカイのプラネタリウムまた観てみたいです!」「少し難しい部分もありましたが、興味深いお話が聞けて楽しかったです。ハワイとの中継にワクワクしました。」「時間の単位が大きすぎてびっくり。自分の生きているうちにアンドロメダ(おとなり)の星々の動きが観られたらいいなと思いました。科学の中で一番ロマンチック!」などの感想をいただきました。当日はプラネタリウムは94名の方に、講演は26名の方にご参加いただきました。ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

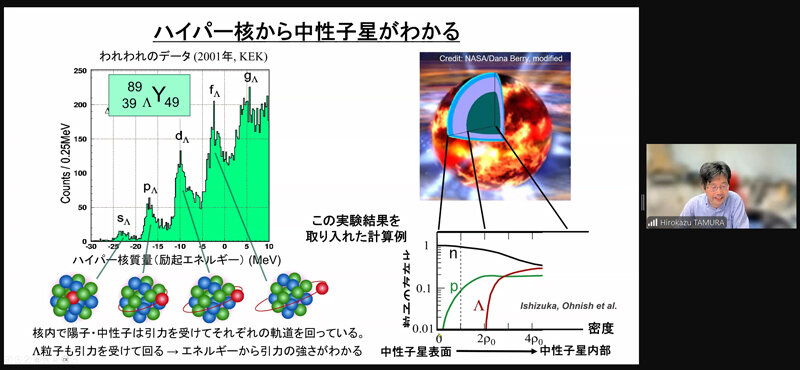

ぶらりがく 宇宙にあるのか「ハイパー原子核」を開催しました

6月23日(日)、ぶらりがく 宇宙にあるのか「ハイパー原子核」をオンラインにて開催しました。

今回は本研究科の物理学専攻 素粒子・核物理学講座 原子核物理グループ 田村裕和 教授に、陽子・中性子でできている原子核に第3の粒子「ハイペロン」を入れた新しいタイプの原子核「ハイパー核」、そしてその「ハイパー核」が壊れずに存在していると考えられている「中性子星」についてご講演いただきました。

講演後、参加者から次々と質問が寄せられ関心の高さがうかがわれました。29名の皆さまにご参加いただき深く感謝申し上げます。

今後も本研究科の最先端の研究を分かりやすく紹介する機会を設け、皆さまへの情報発信に努めて参ります。

次回は、8月11日に、高校生を対象とした「ぶらりがく for ハイスクール」を開催します。

<関連リンク>

・ぶらりがく

・【青葉山の面々】物理学専攻 田村裕和 教授

・物理学専攻 素粒子・核物理学講座 原子核物理グループ

6月2日(日)東北大学大学院理学研究科公開サイエンス講座 2024年度第1回 ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡と地上超大型望遠鏡で観る宇宙の始まり

最先端のサイエンスを分かりやすく紹介する東北大学大学院理学研究科の公開サイエンス講座。6月2日(日)東北大学片平さくらホールにて、国際研究会 Extremely Large Telescopes Science in Light of James Webb Space Telescope とのコラボレーション企画「ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡と地上超大型望遠鏡で観る宇宙の始まり」を開催し、本研究科からは、天文学専攻 秋山正幸教授、久保真理子助教が参加しました。

3名の講師による講演、パネルディスカッション、サイエンスカフェ、パネル展示など盛りだくさんの内容で、参加者の方々からは「⽇常から離れてしばらくの間、ロマン溢れるわくわくの時間とても良かったです。」「内容的に難しいところもありましたが、それを理解できるようにもっと勉強しようと思いました!本ではわからない部分もあって貴重な時間でした。」「3⼈の研究者の⽅が凄い映像とともに、最先端のお話や研究の様⼦をわかりやすくお話ししてくださって興味深く聞くことができました。最後のサイエンスカフェではさらに詳しく質問にも答えて下さり、本当に楽しかったです!」などの感想をいただきました。

当日はあいにくの空模様でしたが81名の方にご参加いただき、盛会のうちに終了することができました。ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

東北大学理学部・理学研究科、生命科学研究科合同開催保護者交流会2024(対面開催)報告

令和6年5月25日(土)、東北大学理学部・理学研究科、生命科学研究科保護者交流会2024(対面開催)を開催しました。「保護者交流会」は、保護者の皆さまとの交流・親睦を図ることを目的に、東北大学理学部・理学研究科、生命科学研究科、青葉理学振興会、東北大学理学萩友会の共催事業として開催しています。

保護者交流会は二部構成で行われ、第一部では、大講義室にて都築理学部長・理学研究科長、彦坂生命科学研究科長、須藤青葉理学振興会理事長による開会式を行いました。第二部では、数学、物理系、化学、地学、生物・生命の5グループに分かれて研究室を周るキャンパスツアー・懇談会を行いました。キャンパスツアー・懇談会では教員・学生がスタッフとして携わり、キャリアパスの紹介や普段見ることのできない研究室、研究についての説明、保護者の皆さまからのご質問にその場でお答えさせていただきました。

また、東北大学附属図書館北青葉山分館 3階イベントスペースにて開催中の「女子大学生誕生111年周年記念展示」にも多くの皆さまに足を運んでいただき、黒田チカ、丹下ウメ、牧田らくの足跡をご覧いただきました。

理学部・理学研究科、生命科学研究科の取り組み、最先端研究の紹介、また、保護者の皆さまとの交流と、大変貴重な時間となりました。

全体としては170名の方にご参加いただき、盛会のうちに終了することができました。ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

プログラム

開会式 14:00-14:50

≪主催者挨拶≫

■ 理学部・理学研究科の紹介

都築 暢夫 理学部長・理学研究科長

■ 生命科学研究科の紹介

彦坂 幸毅 生命科学研究科長

■ 青葉理学振興会について

須藤 彰三 青葉理学振興会理事長

キャンパスツアー・懇談会 15:00-16:30

■ 数学グループ (参加者:29名、引率教員・学生:5名)

■ 物理系グループ (参加者:59名、引率教員・学生:14名)

■ 化学グループ (参加者:38名、引率教員・学生:15名)

■ 地学グループ (参加者:17名、引率教員・学生:4名)

■ 生物・生命グループ(参加者:27名、引率教員・学生:4名)

当日の主な見学施設:

数学資料室、数学棟講義室・院生室、数理科学記念館、極低温科学センター、合同C棟天体ドーム、大気海洋変動観測研究センター実験室、有機分析化学研究室、合成・構造有機研究室、生物化学研究室、量子化学研究室、巨大分子解析研究センター、自然史標本館、地学棟実験室、進化ゲノミクス、動物発生研究室 など

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2024が開催されました

4月20日(土)、東京駅直結サピアタワー(10階 東北大学東京オフィス、5階 503D)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会を開催しました。

各専攻毎に理学研究科の概要紹介、専攻概要紹介、入試方法説明などを行いました。説明会後は質疑応答やグループトークなどが行われ、教員や学生に直接話を聞ける貴重な機会となったようです。

今年度は4年ぶりの対面開催となり参加者数は64名でした。たくさんのご参加ありがとうございました。

令和6年度 新入生オリエンテーションを実施しました

4月5日(金)、6日(土)に青葉山北キャンパス理学部とメルキュール宮城蔵王リゾート&スパにて令和6年度理学部新入生オリエンテーションを実施しました。新入生、教員、協力学生、約380名が参加しました。

新入生オリエンテーションは、理学部カリキュラムやサークル活動など、大学生活を送るうえでのアドバイスを先輩からもらい、それを参考に充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。数学系(5日のみ)以外の物理系、化学系、地球科学系、生物系は1泊2日の日程で行いました。宿泊での開催は2019年以降5年ぶりです。

新入生の皆さんは、オリエンテーションをきっかけに交流の幅が広がったのではないでしょうか。これから充実したキャンパスライフを送ってください。

変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)キックオフシンポジウム

2024年3月8日に世界トップレベル研究拠点(WPI)プログラム「変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)」のキックオフシンポジウムが仙台国際ホテルで開催されました。WPI-AIMECは本研究科地球物理学専攻の須賀利雄教授が所長となっており、2023年10月に、海洋研究開発機構(JAMSTEC)との初の「アライアンス型の拠点」として同プログラムに採択されました。WPI-AIMECには須賀教授の他、理学研究科から4名の研究者が主任研究者・AIMEC研究者として参画しています。

キックオフシンポジウムは宇川PDのご挨拶に始まり、本学の大野総長、JAMSTECの大和理事長らが各機関からのコミットメントについてお話しされました。シンポジウムには現地参加・オンライン参加を合わせて約350名の参加者があり、その半数以上が研究機関以外からの参加者となっており、社会から広く興味を持たれていることがわかります。参加者の方々は、主任研究者らの研究紹介、パネルディスカッションに興味深く耳を傾けておられました。東北大学では2件目となるWPI拠点の研究活動に多くの期待が寄せられています。

2月18日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2023年度 第3回 地球って本当に丸いんですかね〜 解けると1億円もらえる算数の問題

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2023年度のコラボレーション企画として公開サイエンス講座を行います。

2023年度第3回目のイベントとして「地球って本当に丸いんですかね〜 解けると1億円もらえる算数の問題」を2月18日に仙台市天文台加藤・小坂ホールにて開催しました。講師は本研究科の本多 正平 教授(数学専攻)です。

「地球の形はどうなっているのか?」「新聞紙を折りたたんで行くとどの位の高さになるのか?」など、本多先生が投げかける質問に参加者が答える形で講義が進みます。膨大な「数」は遠い世界のことにように感じるけど、実は身近なところに色々と存在し、それらが計算で求められること、おおよその数の考え方などを体験いただきました。今回の対象は小学4-6年生ですが、講義には保護者の方にもご参加いただき、親子で楽しんでいただきました。

アンケートでは「身近な話題から、数学や科学に興味がわいてくるテーマでとても面白かったです。先生の話が上手で最後まで楽しく聞くことができました。とても良かったです。(小学生)」「こういったイベントは子どものみの参加が多く、終わってから子どもに感想や内容をきいても「?」なことが多かったのですが、親も一緒にお話を聞くことができると、その後家族での話題だったり、「じゃあ図書館や本屋に言って関係しそうな本を見てみよっか」ということもできるのでありがたいです。(保護者)」などの感想をいただきました。イベント参加者は小学生52名、その他保護者など58名。たくさんのご来場ありがとうございました。

広報・アウトリーチ支援室

〒980-8578

仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

理学研究科物理系研究棟 725号室

月曜日~金曜日 AM9:00~PM15:30

TEL:022-795-6708

mail:sci-koho[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

今までの広報室ページ

広報日記

- 「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」に参加しました

- 2025年度東北大学理学部・理学研究科防災訓練を実施しました

- 2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

- 東北大学理学部・理学研究科保護者交流会2025(オンライン開催)報告

- 7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025