2025年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

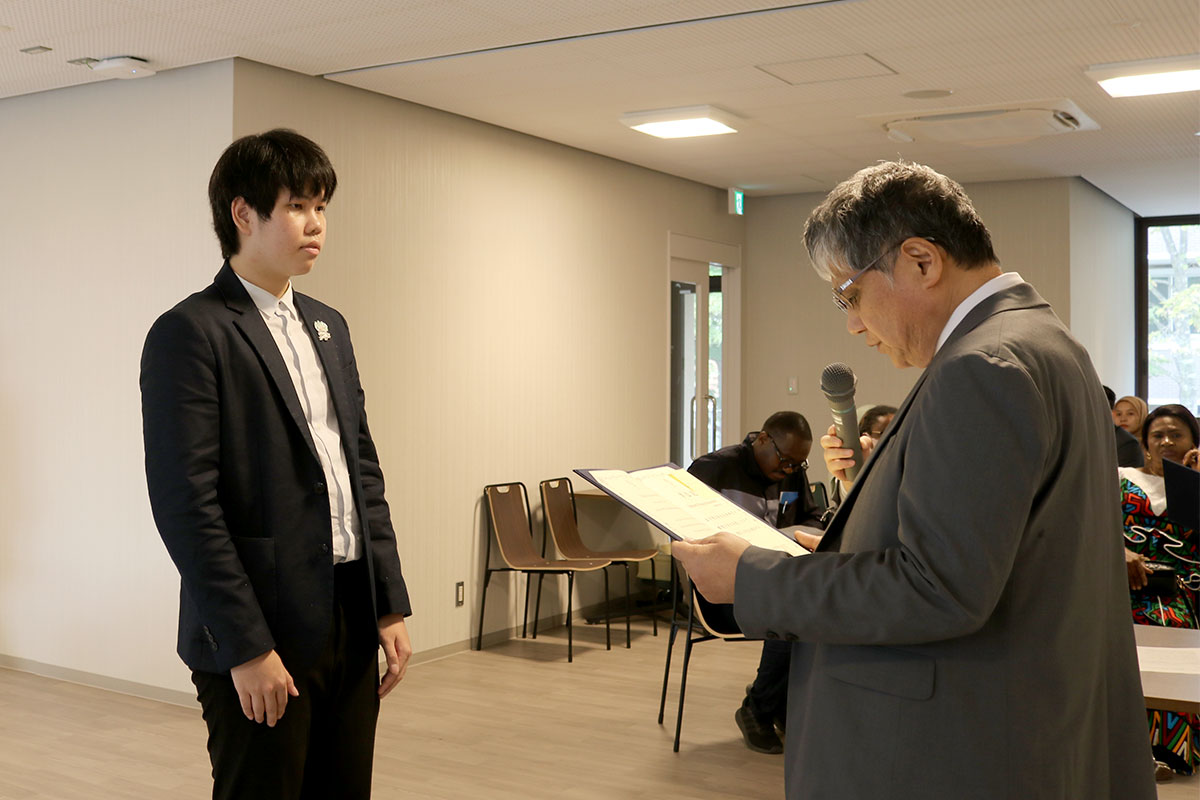

9月25日、北青葉山厚生会館にて学位記交付式を執り行いました。本年度の卒業生・修了生は46名で、そのうち32名が式に参加しました。式では、学部生・大学院生の代表者へ都築暢夫研究科長から学位記が授与され、その後、研究科長から祝辞が贈られました。会場は終始あたたかな雰囲気に包まれていました。

卒業生・修了生の皆さま、このたびは誠におめでとうございます。今後ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

7月30日(水)、31日(木)理学部オープンキャンパス2025

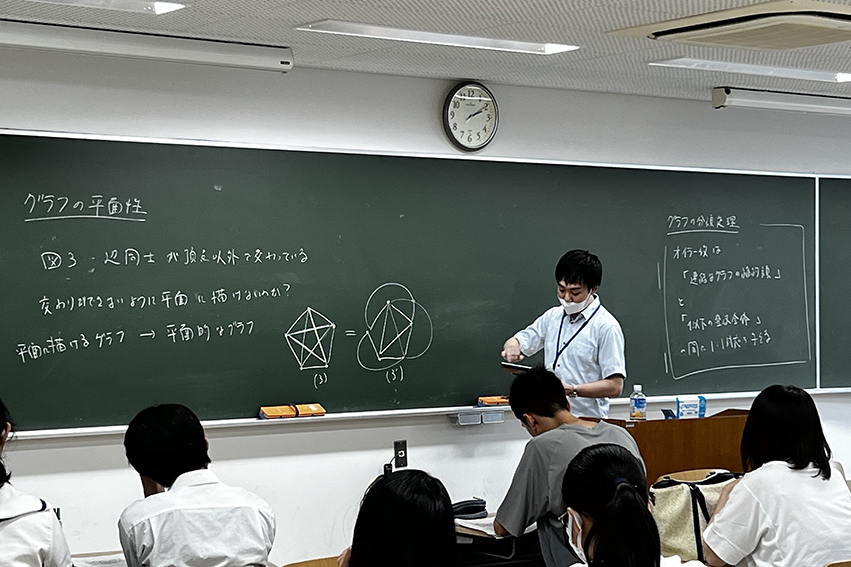

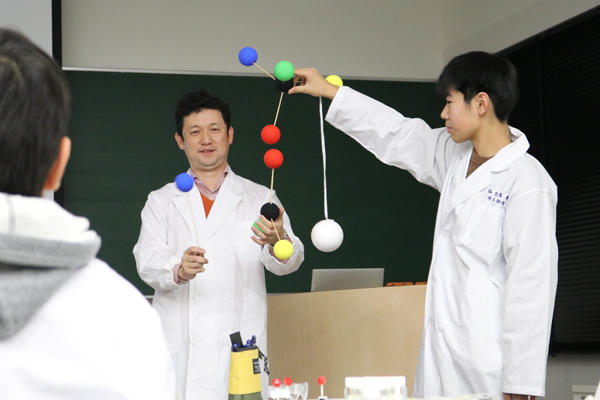

7月30日(水)、31日(木)に理学部オープンキャンパス2025を開催しました。暑い中、高校生をはじめ、保護者や先生方など、多くの皆さまにご来場いただきました。2日間での来場者数は過去最高の7,533名にのぼりました。

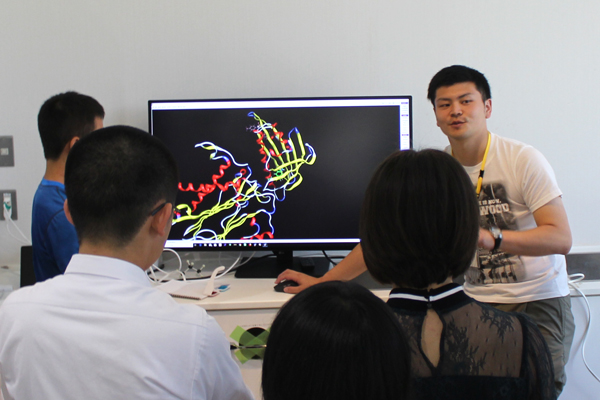

オープンキャンパスは、高校生にとって大学の雰囲気を肌で感じ、自分の将来を考えるきっかけとなる大切な機会です。理学部では、「理学って何だろう?」という問いに触れることができるよう、さまざまなイベントや展示を企画しました。加えて、日々最先端の研究に取り組む教授らによる模擬授業も実施され、参加者は大学での学びの一端にふれることができました。

今年度も理学部の最新の研究内容を博士課程の大学院生が紹介する「サイエンス・サロン」を開催。より専門的でリアルな研究の世界を知る貴重な場となりました。

オープンキャンパスを通じて、普段の生活では出会えない「理学」の世界にふれ、その面白さや奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。ご参加いただいた皆さんが、大学での学びをより具体的に思い描くきっかけとなっていれば幸いです。

オープンキャンパス特設サイト(https://www.sci.tohoku.ac.jp/oc/)

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります

「見るだけじゃない。"入れる"のは今だけ。KamLAND(カムランド)一般公開見学会」に参加しました

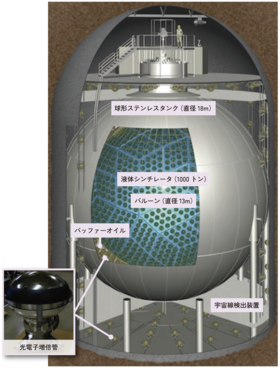

東北大学のニュートリノ観測施設 カムランド(KamLAND:Kamioka Liquid-scintillator Anti-Neutrino Detector(神岡液体シンチレータ―反ニュートリノ検出器))は、岐阜県飛騨市神岡町にある山の山頂から地下1000メートルに設置された世界最先端の反ニュートリノ検出器です。巨大な球形タンクの内部には、約2000本の光センサー(光電子増倍管)が取り付けられ、ニュートリノによって液体シンチレーターが発する微弱な光を捉えることができる高性能な観測器であり、世界で初めて原子炉からの反ニュートリノを使ってニュートリノ振動を実証し、物理学会に衝撃を与えました。

東北大学のニュートリノ観測施設 カムランド(KamLAND:Kamioka Liquid-scintillator Anti-Neutrino Detector(神岡液体シンチレータ―反ニュートリノ検出器))は、岐阜県飛騨市神岡町にある山の山頂から地下1000メートルに設置された世界最先端の反ニュートリノ検出器です。巨大な球形タンクの内部には、約2000本の光センサー(光電子増倍管)が取り付けられ、ニュートリノによって液体シンチレーターが発する微弱な光を捉えることができる高性能な観測器であり、世界で初めて原子炉からの反ニュートリノを使ってニュートリノ振動を実証し、物理学会に衝撃を与えました。

現在、カムランドは高性能化を目指して改修中であり、内部の液体を抜いて観測装置の中に入れる状態となっています。20年に一度ともいわれるこの機会に多くの皆さんにご覧いただくため、7月12日(土)、13日(日)に一般公開見学会が開催されました。

【リンク】KamLANDホームページ

アンケートでは「とても興味深かったです。鉱山跡という雰囲気も良く、普段は入れない施設に入れたことも楽しかったです。秘密基地のような感覚もありました。研究をされている方々の思いも伝わってきて、貴重な体験をさせていただきました。ここから次なるノーベル賞に関わる研究者が出るかもしれないと思うとまたわくわくします。」「大変貴重な体験をさせていただき感謝です。実際に入れるなんて感激でした。先生方のわかりやすい説明を興味を持って聞く事ができ、先生方の熱量に宇宙のロマンを感じました。いずれ大きな研究成果が出ますよう陰ながら応援、お祈りしています。」「解体途中で、まだ中身が残ったタンクの中を見ることが出来て感動しました。貴重な機会を提供していただきありがとうございます。また、道中や現地で素人質問に丁寧に応えていただいたので見学時間を通じて楽しく過ごすことができました。新しい装置で成果を得られることを祈念します。」などの感想がありました。

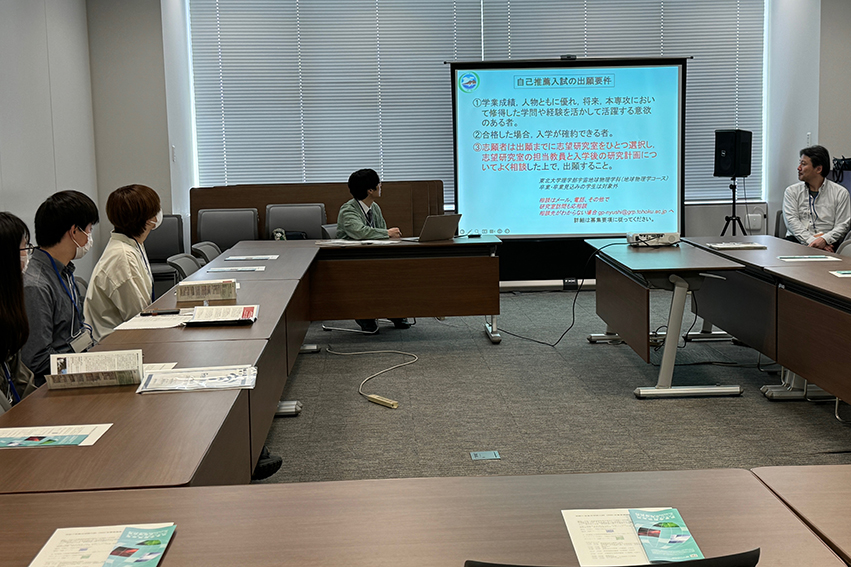

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2025が開催されました

4月19日(土)、東京駅直結サピアタワー(10階 東北大学東京オフィス、6階 605A)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会を開催しました。

各専攻において、理学研究科の全体概要、各専攻の特徴、ならびに入試方法に関する説明を行いました。説明会終了後には質疑応答やグループトークの時間が設けられ、参加者の皆様にとって、教員や在学生と直接対話できる貴重な機会となったようです。また、本年度より新設された「学生相談コーナー」にも多くの方々が訪れ、学生生活や仙台での暮らしに関する質問が活発に交わされていました。

当日の参加者数は58名。ご参加いただき、誠にありがとうございました。

【リンク】大学院入試説明総合サイト2025

2025年度 新入生オリエンテーションを実施しました

4月4日(金)、5日(土)に青葉山北キャンパス理学部と南三陸ホテル観洋にて2025年度理学部新入生オリエンテーションを実施しました。新入生、教員、協力学生、約370名が参加しました。 新入生オリエンテーションは、理学部カリキュラムやサークル活動など、大学生活を送るうえでのアドバイスを先輩からもらい、それを参考に充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。数学系(4日のみ)以外の物理系、化学系、地球科学系、生物系は1泊2日の日程で、ガイダンス・懇親会を行いました。今回は、1日目に南三陸さんさん商店街、2日目に松島の観光があり、それぞれ班ごとに昼食をとったり散策するなどの時間が設けられました。 最初は緊張していた新入生の皆さんも2日目には緊張がとれ、先輩や同級生とお話ししたりする様子が見られました。新生活が楽しく充実したものになることを心から願っています。

物理学専攻新博士修士 講演会・授賞式・祝賀会を執り行いました

2025年2月19日、青葉サイエンスホールにて新博士修士 講演会・専攻賞授賞式を執り行いました。

まず新博士3名による講演会が行われ、その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、大串 研也 物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。受賞者のみなさん、おめでとうございます!

[関連記事]2024年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定

令和6年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

9月25日、北青葉山厚生会館にて学位記交付式を執り行いました。今回の卒業生及び修了生は42名(交付式参加者31名)。学部生、大学院生の代表者に都築暢夫研究科長から学位記が手渡されました。その後、都築研究科長よりお祝いの言葉が述べられました。会場は和やかな雰囲気に包まれました。

卒業生・修了生の皆さま、誠におめでとうございます。さらなるご活躍を心よりご祈念いたします。

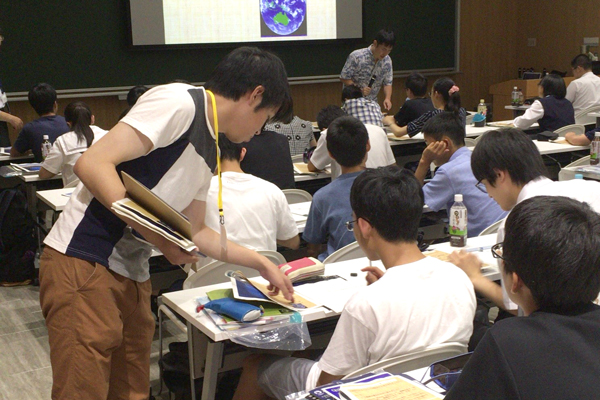

7月30日(火)、31日(水)理学部オープンキャンパス2024

7月30日(火)、31日(水)に東北大学オープンキャンパスが開催されました。猛暑や突然の雨の中、高校生、保護者・先生方、他、たくさんの方々にご来場いただきました。2日間の来場者数は6,502名でした。

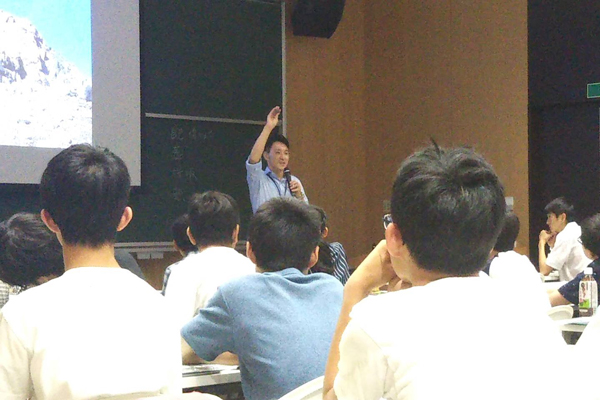

オープンキャンパスは、高校生にとっては大学がどんな場所なのかを知るための貴重な機会です。理学部では、「理学って何だろう?」ということが体験できる様々なイベントや展示が行われました。毎年人気のキャンパスツアーは今年度は事前申込制で行われました。

さらに、日々研究を行う教授などによる模擬授業も行われ、実際に大学で行われている最先端の研究の話に皆、耳を傾けていました。また、理学部の最新の研究について博士課程の大学院生が説明するサイエンス・サロンも新設されました。

オープンキャンパスで普段は踏み入れないようなことを学ぶことができ、「理学」の楽しさが伝わったはずです。参加者の皆さんは大学進学に向けて、より具体的なイメージができたのではないでしょうか。また、東北大学理学部でお待ちしております!

オープンキャンパス特設サイト(https://www.sci.tohoku.ac.jp/oc/)のご紹介

特設サイトでしか見れない360度カメラで撮影した理学部バーチャルマップや、理学部入試・進路状況説明動画、各学科・系の充実したコンテンツを体感いただけます。

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2024が開催されました

4月20日(土)、東京駅直結サピアタワー(10階 東北大学東京オフィス、5階 503D)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会を開催しました。

各専攻毎に理学研究科の概要紹介、専攻概要紹介、入試方法説明などを行いました。説明会後は質疑応答やグループトークなどが行われ、教員や学生に直接話を聞ける貴重な機会となったようです。

今年度は4年ぶりの対面開催となり参加者数は64名でした。たくさんのご参加ありがとうございました。

令和6年度 新入生オリエンテーションを実施しました

4月5日(金)、6日(土)に青葉山北キャンパス理学部とメルキュール宮城蔵王リゾート&スパにて令和6年度理学部新入生オリエンテーションを実施しました。新入生、教員、協力学生、約380名が参加しました。

新入生オリエンテーションは、理学部カリキュラムやサークル活動など、大学生活を送るうえでのアドバイスを先輩からもらい、それを参考に充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。数学系(5日のみ)以外の物理系、化学系、地球科学系、生物系は1泊2日の日程で行いました。宿泊での開催は2019年以降5年ぶりです。

新入生の皆さんは、オリエンテーションをきっかけに交流の幅が広がったのではないでしょうか。これから充実したキャンパスライフを送ってください。

【物理学専攻】新博士修士 講演会・専攻賞授賞式を執り行いました

2024年2月13日(火)、新博士修士 講演会・専攻賞授賞式を執り行いました。

まずはじめに、新博士の2名による講演会、その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、肥山詠美子 物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。今年度は、博士3名、修士4名が選ばれました。受賞者のみなさん、おめでとうございます!

[関連記事]2023年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定

令和5年9月修了・卒業者の学位記交付式を執り行いました

9月25日、北青葉山厚生会館にて学位記交付式を執り行いました。今回の卒業生及び修了生は37名(交付式参加者24名)。学部生、修士、博士の代表者に都築暢夫研究科長から学位記が手渡されました。その後、都築研究科長よりお祝いの言葉が述べられました。会場は和やかな雰囲気に包まれました。

卒業生・修了生の皆さま、誠におめでとうございます。さらなるご活躍を心よりご祈念いたします。

【学生レポート】理工系女子学生研究インターンプログラム

本プログラムは理工系を専攻する女子学生10名が、ライス大学(テキサス州)またはリーハイ大学(ペンシルベニア州)の研究室に所属し約5週間研究活動を行いながら、アメリカの大学院の教育システムを学び現地の学生と交流を行うことを目的にしています。2月に参加した際には研究や海外大学院に関心がある、応用物理学、分子生物学、材料工学、機械工学、薬学などを専攻する学部2年〜4年生が全国から集まりました。渡航前の9月には、オンラインでの事前研修が2週間に渡って行われ日米の文化の違いや理系女子学生が直面する現状などについて英語でディスカッションを行いました。プログラムを通して多くの女性の博士課程学生や教授、企業での研究者などから話を聞くことができ、参加学生は将来設計を考える上で鍵となる情報や考え方を多く得られたと思います。

私はライス大学にてDr. Kirsten's Labという、火星地質学を研究する研究室に所属していました。NASAの火星探査機(ローバー)が捉えたデータを分析したり、火星に似た地球上の環境へのフィールド調査を行ったりしています。滞在中は同じ研究室に所属していた博士課程後期2年の学生がメンターとなってくれたので、彼女の研究を手伝うという形で研究活動をしていました。具体的には火星に似た環境と言われているアイスランドで回収したサンプルの分析を行い、地質学的な研究手法を学びました。東北大学で取り組んでいる研究内容とは全く異なるテーマ、手法をあえて選び、異なる視点やスキルを身につけられたことは意味深かったと思います。プログラム期間中、朝9時ごろにラボに行き夜6時ごろまで実験を行ったりセミナーや講義に参加したりと現地の学生生活を楽しむことができました。大学構内にある学生によって運営されたバーに夜立ち寄り、そこで知り合った学生とビール片手に会話を楽しんだ時間は忘れられません。

数ある大学主催のアクティビティーやイベントの中で特に印象的だったのは、ヒューストン自然科学博物館で行われた"A Night at the Museum"。ライス大学が博物館の化石展示エリア全てを貸し切り、様々な専攻の博士課程の学生と教授たちが立食を楽しみながら交流をするというイベントです。研究室や学部学科、立場の垣根を越えて知識や体験を共有し繋がりを広げる場となっており、魅力的だと感じました。渡米中は研究活動以外にも数々のアクティビティーに参加し、アメリカ文化を楽しむことができます。テキサス州の代名詞とも言えるRodeo(カウボーイが馬や牛に乗ってパフォーマンスを競う伝統スポーツ)やNBAを観戦したり、チャリティーマラソンイベントに参加したりと楽しみ方は豊富。NASAのJohnson Space Centerや世界最大級の化学メーカーDow Chemicalへの訪問も、プログラムの魅力の一つと言えます。

海外大学院を知り、研究とは何かを学ぶ機会になることは勿論、研究に関心のある理系女子学生同士で繋がることができることもとても価値があります。関連プログラムとして台湾からも5名の理系女子学生が研究留学に来ており、彼女たちとの絆を築けることも重要な点です。日本と比べると、アメリカでは女性の教授、大学院生の人数が圧倒的に多く半数以上が女性である研究室も少なくありません。多くの現地女子学生との交流を通して実際にアメリカ大学院の受験を決める参加者もいれば、日本での研究活動の良さに気づき国内での博士号取得を目指す参加者もいます。またアカデミアとしてではなく、国際的な企業で研究職として勤務することを新たな目標にする参加者もいました。分野も目指す将来像も異なるものの、共通した悩みを共有し切磋琢磨し合える仲間ができるプログラムは他に多くないと思われます。滞在中や事前プログラムの期間、教授たちや多くの大学院生が親切にサポートしてくださります。また渡航費、滞在中の食費や宿泊費、保険費などは全て主催者側によってカバーされ、精神的にも金銭的にも手厚く支援して頂けるプログラムになっています。

研究に対するイメージが掴めない人も、取り組みたいテーマが決まっている人も、海外での研究に関心がある方も是非挑戦して、多くの学びを得て頂けたらと願います。

【参考リンク】

・ プログラム詳細サイト

・ 東北大学グローバルラーニングセンター(学内選考の詳細)

・ Rice大学HPで紹介されたインタビュー記事

7月26日(火)、27日(水)理学部オープンキャンパス2023

7月26日(火)、27日(水)に東北大学オープンキャンパスが開催されました。2023年度は4年ぶりに来場制限を設けずに実施しました。猛暑の中、高校生、保護者の方々、高校の先生方、他、たくさんの方々にご来場いただきました。2日間の来場者数は6,349名でした。

オープンキャンパスは、高校生にとっては大学がどんな場所なのかを知るための貴重な機会です。理学部では、「理学って何だろう?」ということが体験できるようなイベントや展示が行われました。さらに、日々研究を行う教授などによる体験授業も行われ、実際に大学で行われている最先端の研究の話に皆、耳を傾けていました。

その他、理学部の入試やカリキュラムの説明会、進学相談会など実際に東北大学理学部への進学を希望する人に向けた催しも行われました。大学進学に向けて、より具体的なイメージができたのではないでしょうか。

オープンキャンパスで普段は踏み入れないようなことを学ぶことができ、「理学」の楽しさが伝わったはずです。また、東北大学理学部でお待ちしております!

オープンキャンパス特設サイト(https://www.sci.tohoku.ac.jp/oc/)のご紹介

特設サイトでしか見れない360度カメラで撮影した理学部バーチャルマップや、理学部総合説明動画、各学科・系の充実したコンテンツを体感いただけます。2023年度は、就職情報コンテンツを新設。卒業生は、理学部・理学研究科で何を学んだのか?理学部の強みとは!ぜひご覧ください。

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります

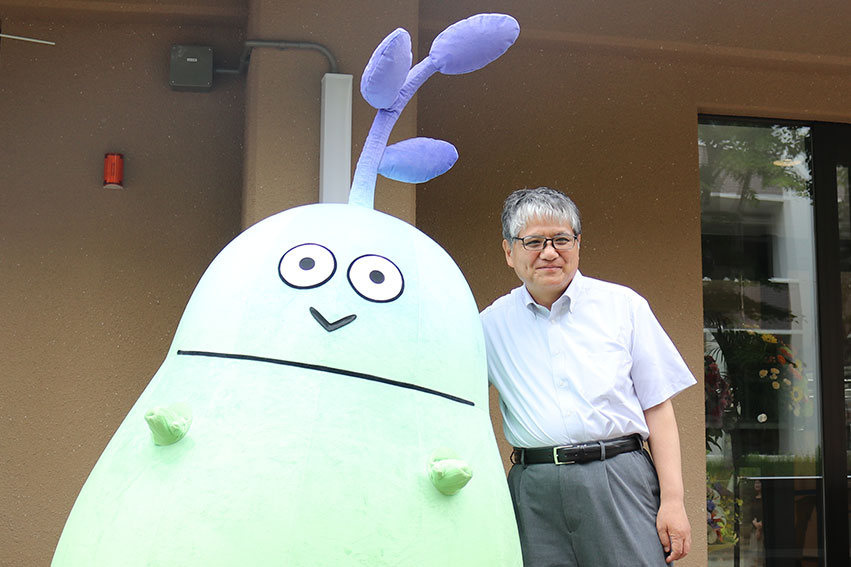

理薬食堂・理薬購買書籍店 リニューアルオープンしました

学生さんや職員の皆さんには長らくご不便をお掛けしておりましたが、7月3日、理薬食堂・理薬購買書籍店の改修が完了しました。座席数も増え、ゆったりとくつろげるソファ席、1人用のカウンター席なども設置しました。また、施設内も明るくなり、居心地の良い空間に生まれ変わりました。

東北大学広報活動キャラクター「研一」もお祝いに駆けつけて、グリーティングを行いました。ぜひ、皆さま、お越しください。

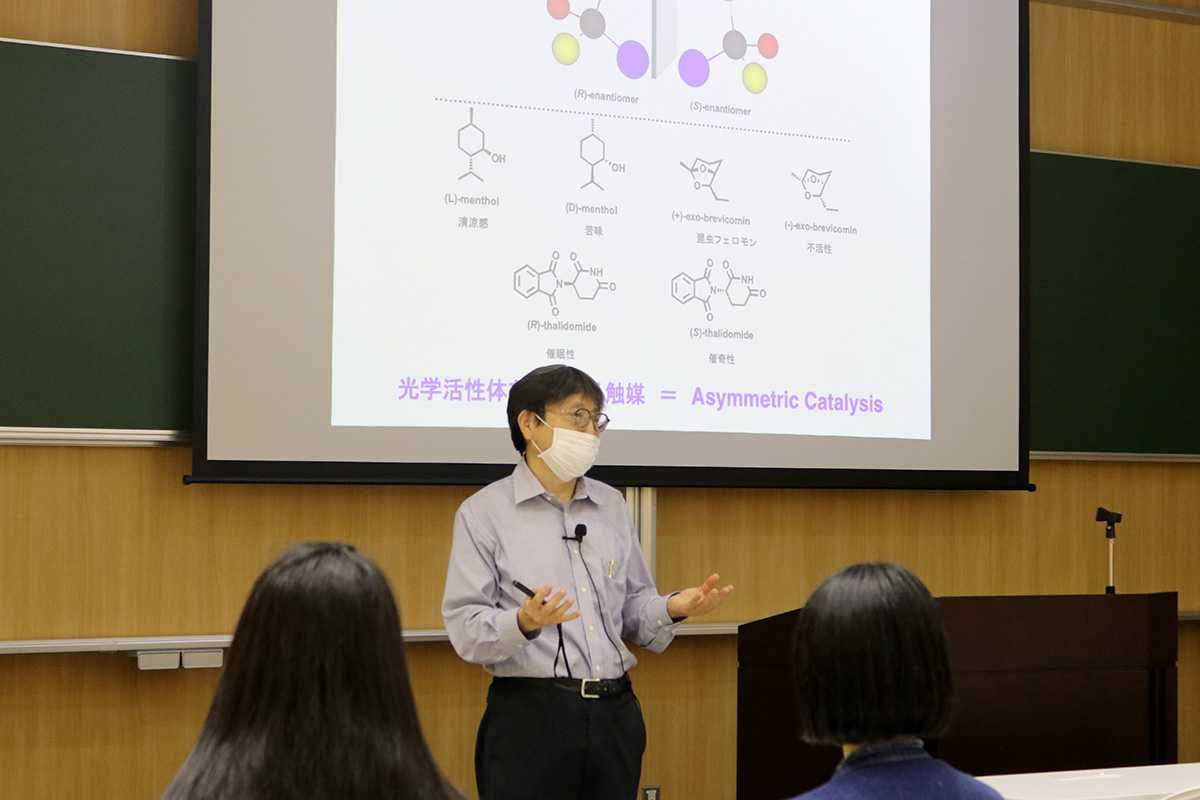

ぶらりがく「分子の世界への誘い−2021年度ノーベル科学賞の紹介とその関連研究−」を開催しました

6月24日(土)、ぶらりがく「分子の世界への誘い−2021年度ノーベル科学賞の紹介とその関連研究−」を対面にて開催しました。

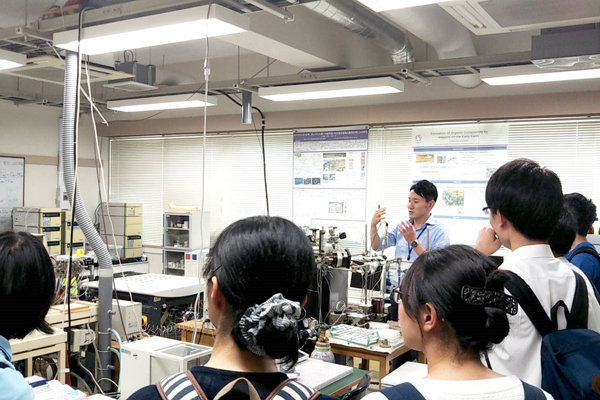

「ぶらりがく」は、毎回異なるテーマで、普段見ることのできない研究室や、実験の現場を巡っています。

今回は、2021年にノーベル化学賞を受賞したリスト・ベンジャミン氏とマクミラン・デイヴィッド氏の「不斉有機触媒の開発」と有機触媒を用いた分子の世界の「もの作り」について化学専攻 林 雄二郎教授にご説明いただきました。講演の後、林教授の有機分析化学研究室見学を行いました。研究室見学では、参加者からまざまな質問が寄せられ、研究に対する関心の高さがうかがわれました。また、少し難しい内容だったが、有機触媒が社会に果たす役割を知ることができて良かった等の感想も多数寄せられました。22名の皆さまにご参加いただき深く感謝申し上げます。

[リンク] ぶらりがくWebサイト

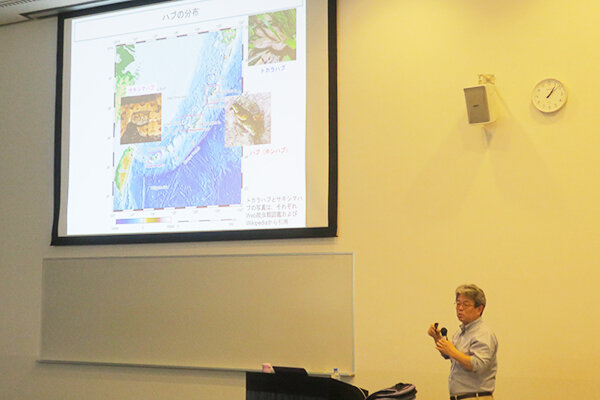

4月22日(土)仙台市天文台 アースデイ講演会 井龍康文先生「命をつないだ消えた島」

2023年4月22日(土)、仙台市天文台 加藤・小坂ホールにて、地学専攻教授 井龍康文先生のアースデイ講演会が開催されました。仙台市天文台では、2010年から毎年、ユネスコが定めた地球環境について考える日「アースデイ」にちなんだ講演会を行っており、今年で11回目となります(2011年は震災のため、2020、2021年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止)。

今回は「命をつないだ消えた島」と題し、講演されました。琉球列島に生息するハブの分布は、奄美大島、徳之島、沖縄本島およびそれらの周辺の島々に限られ、宮古島には生息していません。 しかし、宮古島の現世・後期更新世の地層からは、ハブの化石が発見されています。 海を渡る能力のない生物がどうやって宮古島に渡ってきたのか?今は存在しない陸地があったのか? この謎を琉球列島の形成過程から解き明かしました。参加者は14名、みなさんメモをとりながら熱心に聴講されました。アンケートでは「昔の沖縄の地層を知って面白かった」「地質の変動と生物の進化について興味深くお話を聞くことができた。楽しいひとときでした。」などの感想をいただきました。

井龍康文教授(地学専攻) *写真は仙台市天文台様提供

講演の様子 *写真は仙台市天文台様提供

3月25日 (土) ぶらりがく for ハイスクール をオンライン開催しました

2023年3月25日(土)、ぶらりがく for ハイスクールをオンラインにて開催しました。前年度に引き続き、今年度もZoomでの開催となりました。

今回は、物理から渡辺寛子助教による講義『ニュートリノは役に立つ? -地球内部熱量観測-』、地球物理から安中さやか教授による講義『海洋CO2吸収と地球温暖化 -北極海も主要なCO2吸収域-』、地学から武藤潤教授による講義『実験室で地震を診る』を行いました。講義中は、Zoomのチャットから積極的な質問が多く寄せられました。全国の多くの高校生にご参加いただき、盛況のうちに終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!

渡辺先生の講義の様子

安中先生の講義の様子

武藤先生の講義の様子

[リンク] ぶらりがくWebサイト

令和5年度理学部新入生オリエンテーションを実施しました

4月6日(木)~7日(金)、青葉山北キャンパス理学部にて2023年度理学部新入生オリエンテーションが対面で実施され、新入生、教員、引率学生が参加しました。

このオリエンテーションは、全学教育科目及び理学部カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。新入生の皆さんは少し緊張した様子でしたが、先輩方が和やかな雰囲気を作ってくれたおかげで、徐々に笑顔が見られるようになりました。これから東北大学理学部での生活を楽しんでください。

【物理学専攻】新博士修士 講演会・専攻賞授賞式が開催されました

2023年2月24日(金)、合同C棟青葉サイエンスホールにて、物理学専攻 新博士講演会、博士・修士 物理学専攻賞授賞式が開催されました。

まずはじめに、新博士の3名による講演会が行われ、その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、今井正幸 物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。今年度は、博士3名、修士4名が選ばれました。受賞者のみなさん、おめでとうございます!

[関連記事]2022年度物理学専攻賞、総長賞候補者が決定

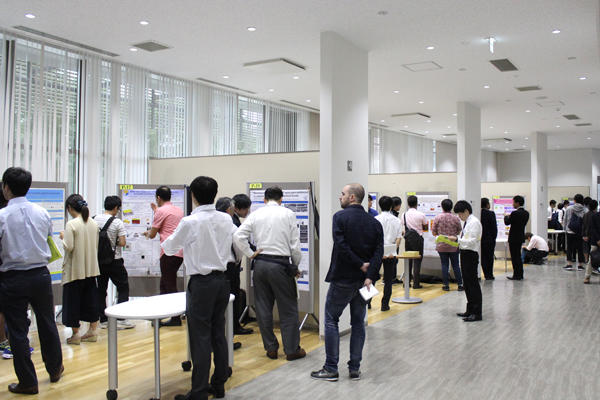

理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2023

2023年2月17日(金)、理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2023が開催されました。

東北大学大学院 理学研究科では、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、理学研究科が関係する3つの21世紀COEプログラムによる合同シンポジウムが2006年度に開催されました。この合同シンポジウムが非常に有意義であったことから、これを毎年継続すべきという機運が高まり、2007年度から新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度からは生命科学研究科も加わった合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

聴講者は優秀な口頭発表、及びポスター発表に投票し、その結果「優秀口頭発表賞3名」「優秀ポスター賞9名」が授賞されました。また副賞として青葉理学振興会より図書カードが送られました。

*リンク:理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2023 優秀口頭発表賞、優秀ポスター賞

11月13日(日)科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

2022年11月13日(日)、石巻市の遊学館にて「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」が開催されました。このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントです。本学からは「東北大学理学部広報サポーター」が参加しました。会場は市街地からは少し離れた場所となりますが1日を通してたくさんのご来場者がありました。来場者数(延べ人数)は約1,053名でした。また次回をおたのしみに!

【広報サポーター「葉っぱでしおりを作ろう」】

秋になって、葉っぱがきれいに色づいていますね!葉っぱをよく調べてみると、細い筋(葉脈)がたくさん見えると思います。そこで今回は、みなさんのお家にあるものを使って、葉脈だけを取り出す実験をします。はたして、葉脈標本のしおりはどんな出来上がりになるでしょうか?

参加団体の集合写真。今回は5団体の出展となります。東北大学理学部広報サポーターは5名参加しました。

まずは好きな葉っぱを選びます。これらの葉は、重曹を入れたお湯(お湯はアルカリ性になります)で茹でています。この葉は広報サポーターが理学部キャンパス内で採取したもの。

歯ブラシを使って葉っぱをたたくと葉脈が残ります。葉っぱの葉肉部分は柔らかく、葉脈は他の場所よりもアルカリ性に強いので、叩くことにより葉脈だけが残ります。

ラミネート後リボンを通し完成。受講者の方々には製作方法を記したしおりをプレゼントしました。ぜひおうちも作ってみてくださいね。

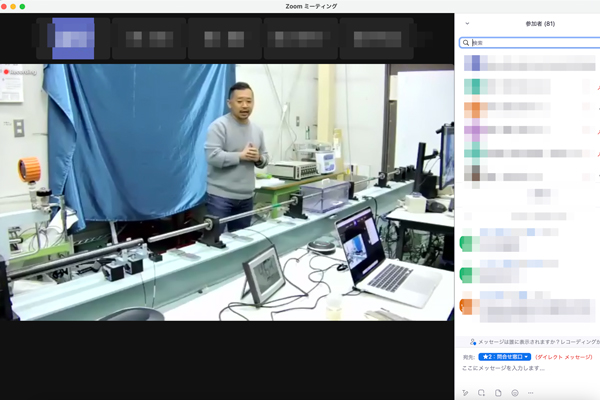

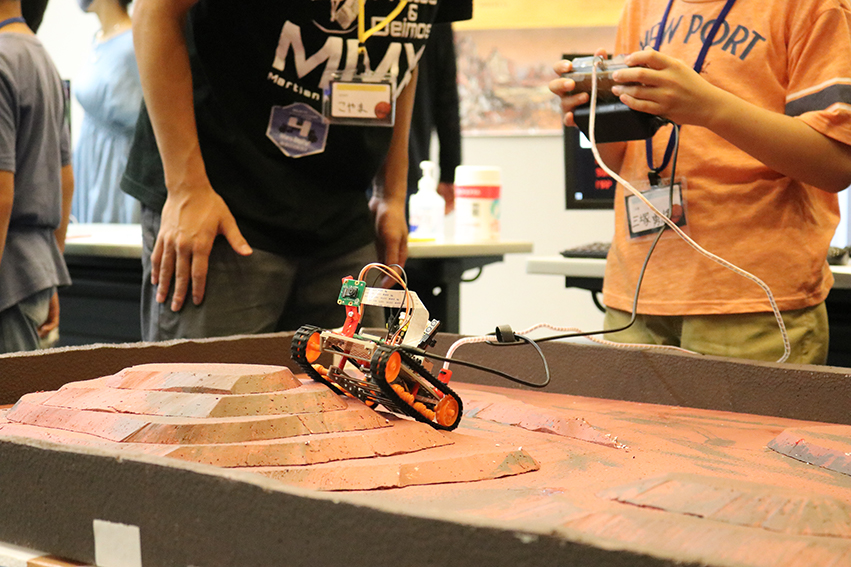

7月31日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2022 第1回 ワクワク惑星探査〜行け行け僕らの火星ローバー!〜

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2022年度のコラボレーション企画として公開サイエンス講座を行います。

2022年度第1回目のイベントとして、7月31日(日)仙台市天文台にて、地球物理学専攻の学生が企画・運営をした「ワクワク惑星探査〜行け行け僕らの火星ローバー!〜」を開催しました。受講者は、学生が制作した火星を模した地形の上をローバー(探査機)を実際に動かしながら検証し、議論し、結果をワークシートにまとめます。最後は他の受講者を相手に「記者会見」形式で探査報告をしました。講座参加者は36名。たくさんのご来場有難うございました。

7月27日-28日 東北大学理学部オープンキャンパス2022(対面開催)

2022年度のオープンキャンパスはオンライン(理学部オープンキャンパス特設サイト)と3年ぶりの対面開催のハイブリットで行われました。

7月27日-28日の対面開催では、本研究科の魅力が伝わるよう、各系・学科がそれぞれに多彩なプログラムを企画しました。様々な施設を見学できることはもちろん、模擬講義や相談会などを通じて世界トップレベルの教育や研究に触れられるほか、先生や在学生と直接交流できるなど、リアルな本学での学生生活を体験することができます。「模擬講義」の様子は後日、理学部オープンキャンパス特設サイトでオンデマンド配信されます。

京都から参加した高校生からは「脳科学にとても興味があるので世界の発展につながる活動をしたい。」、東京から参加した高校生からは「高校1,2年の時にはオンラインで見ていたが3年生になってやっと対面開催に来れた。」との声がありました。参加者数は、2日間の合計で410名となりました。

【広報サポーターレポート】7月12日(火)多文化イングリッシュラウンジ in 理学

7月12日、第1回「多文化イングリッシュラウンジin理学」が理学研究科合同C棟2階多目的室にて開催されました。この企画は、理学部・理学研究科の学生が留学生の方々と楽しくコミュニケーションを取りながら、互いの文化や考え方、研究内容などを伝え合うことのできる"ラウンジ"の場を提供します。初回は他己紹介や様々なユニークな質問の投げ合いを通した雑談を行った後、留学生一人が自らの研究テーマをわかりやすく説明してくださり専門用語にも触れる時間を設けました。

MCや会話パートナーとして参加してくださる留学生の方々は皆さん大学院生ですが、出身地や専攻は人それぞれ。そして初回に参加した5名の学生も、もちろん専攻や出身地、英語を学んできた経験は人それぞれでした。しかし「みな共通して理学を学んでいる」という点が非常に意味があると、実際に参加して痛感しました。専攻が違っていても、同じ先生のもとで講義を受けていたり研究内容に関連性があったりと理解し合える部分が多いという面白さがあります。そして理学で登場する専門用語の英語表現がわからない際にも、お互い学んでいるからこそ会話のキャッチボールを続けられるという場面が実際ありました。

専門科目を多く受講している学部生や大学院生にとって、英語を話す機会を得られるということはとても貴重だと感じています。参加者の一人も閉会後に「次回はもっと伝えたいことを伝えられるように、さらに英語を学習したい」と述べていました。1時間半という短い時間ですが、自分の考えを伝える楽しさや難しさを味わえる有意義なものになるのではないでしょうか。そして学部生の参加者は普段接点を持つことの少ない大学院生と話すことで、今後自らが研究をしていく上でのイメージを持つことができると思います。また同時に、他専攻の研究テーマに興味を広げる重要なきっかけになると期待できます。

第2回以降は以下の日時で開催されます。

7月26日、8月16日、8月30日、9月13日、9月27日 いずれも16:30-18:00

(申し込みは随時、最終回の直前まで受け付け可能だそうです!)

各回で行う内容や話すテーマは明確に決まっていません。そのため参加者同士で、この企画をさらに興味深いものに成長させることができます。久しぶりに英語を話してみたい方も、留学生の方々と友達になりたい方も、理学で用いられる専門用語を英語で学びたい方も是非お気軽にご参加ください。魅力的な留学生の方々が待っています!

▶ 「多文化イングリッシュラウンジ in 理学」の最新情報はこちらからご覧いただけます!

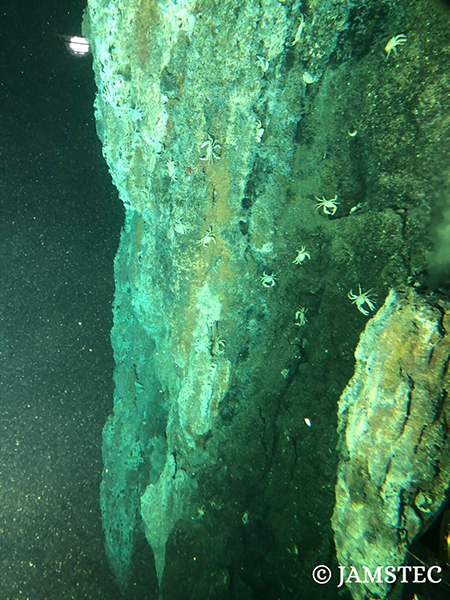

【学生レポート】ガチンコファイト航海記「地球は生きている!」

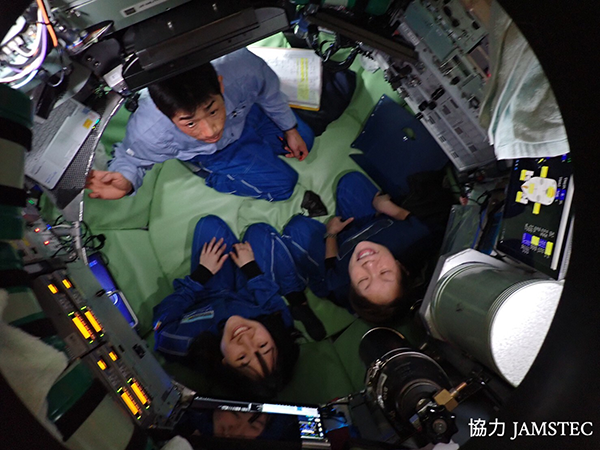

■ 本航海の目的と特徴

ガチンコファイト航海とは、3月初旬に二週間実施された海洋研究開発機構が主催する若手人材育成プロジェクトであり今年で第3回目となります。全国から応募した約80名のうち書類審査、面接試験を通過した計8名の学生が、陸上での事前研修と深海潜水調査船支援母船「よこすか」での調査航海を通して海洋調査の現場を学ぶというプログラムです。また8名から選抜された4名のみが有人潜水調査船「しんかい6500」に乗船し、観測者の一員として深海へ行く事ができるという「潜航をかけた闘い」があったことも本企画の特徴でした。8名の学生は皆海洋研究への熱い思いを抱きながらも、大学では海洋に限定されない様々な学問を学び、異なる着眼点を身につけていたためお互いにとって刺激的な議論を繰り広げることができました。8名中6名が女子学生であった事実は、近年の女性の海洋研究への関心の高さを示しているとも言えます。また今回初めて東北大学の学生が本プロジェクトに参加した上に、同理学部の宇宙地球物理学科三年生、平林龍弥さんも航海メンバーに選抜されていました。東北大学理学部から2名もの学生が参加できたことは、やはり一東北大生として非常に嬉しく思います。

乗船前には、多様な分野の研究者の方々による陸上でのオンライン研修が8日間行われました。私は参加時点ではまだ2年生でしたが、東北大学で早い段階から専門的な講義を幅広く受けられた経験やそこで得た知識を研修で生かせる場面が多くあり、日頃の基礎的な学習の大切さを改めて感じました。そしてその知識を基に第一線の研究者の方々と直接意見を交わすことができたこの貴重な経験は、今後の研究活動において必ず役に立つと確信しています。

■ よこすか・しんかい6500航海記

航海を始めてまず大海原を目の前にして、自然の美しさに心奪われると共に、人間の思い通りに制御することのできない自然の力に改めて畏怖の念も抱いたことを強く記憶しています。第1618回潜航では、深度1350mに広がる明神海丘にある熱水噴出孔周辺の調査を6時間にも渡って行いました。水面に浮かぶ「しんかい6500」の覗き窓から見える母船、潜航を開始してから徐々に日光が届かなくなり海水の色が濃く深い青色に変化していく様子、真っ暗な水中で目を凝らして観察できる無数の発光生物、そして船外に装着されたライトをつけた瞬間に広がる衝撃的な地形。6時間もの間に目まぐるしく変化する光景に高揚感を覚え、一瞬たりとも目が離せませんでした。熱水噴出孔から激しく噴き出す熱水が周辺の低温海水と混ざり合い揺らぎができている様子は、「地球は生きている」と感じさせる印象深いものです。

陸から離れ、限られた人々と閉塞空間で生活するという環境は、特殊であり孤独や不安を感じる瞬間があります。調査船は非常に安全性が高いとは言え、自然を相手にしている以上常に危険と隣り合わせであることは念頭に入れる必要があります。そのため船上で任務を遂行させるための技術や知識は勿論、協調性やコミュニケーション能力、忍耐力、責任感などもチームの一員として活動する上で欠かせません。キャプテンや航海士、機関士や甲板員、パイロット、整備士、司厨部の方々、そして研究者が共に協力し合い、信頼関係を築き一つの航海調査を成し遂げるという点は海洋研究ならではの面白さではないでしょうか。この過酷な環境での生活を通して海洋調査の現場を学ぶだけでなく、感情を揺さぶられながらも本音で他人や自分と向き合うことが出来ました。

■ 航海を終えて抱く思い

今回参加することで宇宙探査や陸地調査にはない海洋調査の魅力を実感し、有人調査の必要性を再認識しました。無人調査船はその精度や能力を向上させ研究には欠かせない存在となりましたが、深海には画面越しでは理解し得ない壮大な地形が広がり、データからでは想像力で補いきれないほど複雑な現象が起きていました。今後海洋工学の発展に伴い、潜航深度という一つの物差しに囚われない多彩な側面での技術の進歩を大いに期待しています。そして未来の海洋を理解しその豊かさを守るために、そしてより多くの人々が深海を近い存在だと認識できるために今後も様々な事物に関心を持ち、見聞を広める努力を続けていきたいとさらに意欲が湧いています。

「ガチンコファイト航海」に参加するにあたり大学の同期とは励まし合い、そして彼らに背中を押してもらえた上に、日頃お世話になっている大学の先生からも応援のお言葉をかけて頂きました。互いに高め合える友人や、学生の挑戦を喜んでくださる先生方に囲まれたこの恵まれた環境に感謝すると同時に、今後も学びの喜びを噛み締めながら研究活動をしていきたいと思います。また将来一人でも多くの学生が、日頃から充実した学びを得た上で本航海のような本物に触れる経験を重ね、地学研究への関心を高めていけることを心より願っております。

3月26日 (土) ぶらりがく for ハイスクール をオンライン開催しました

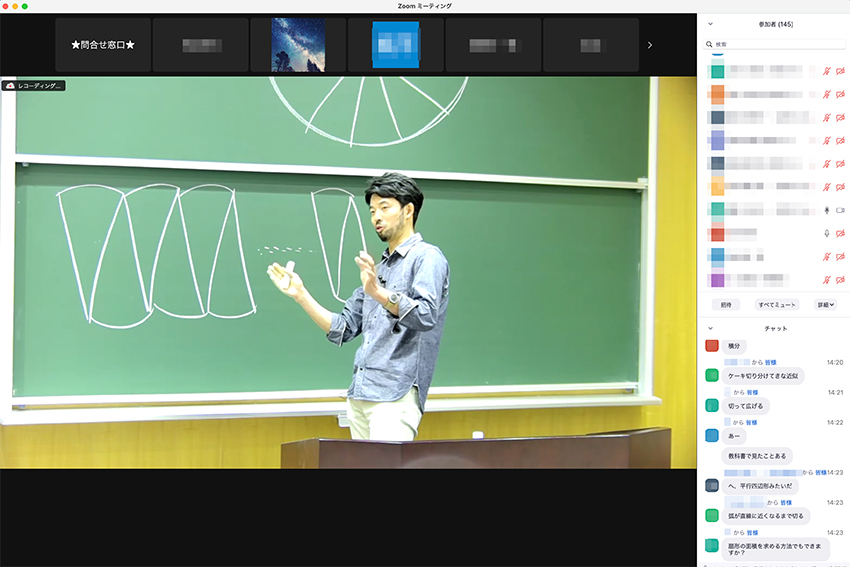

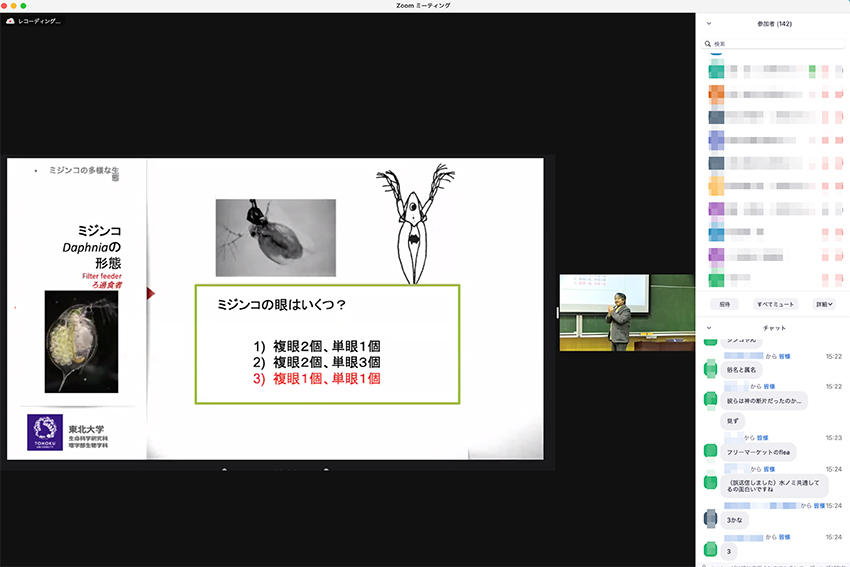

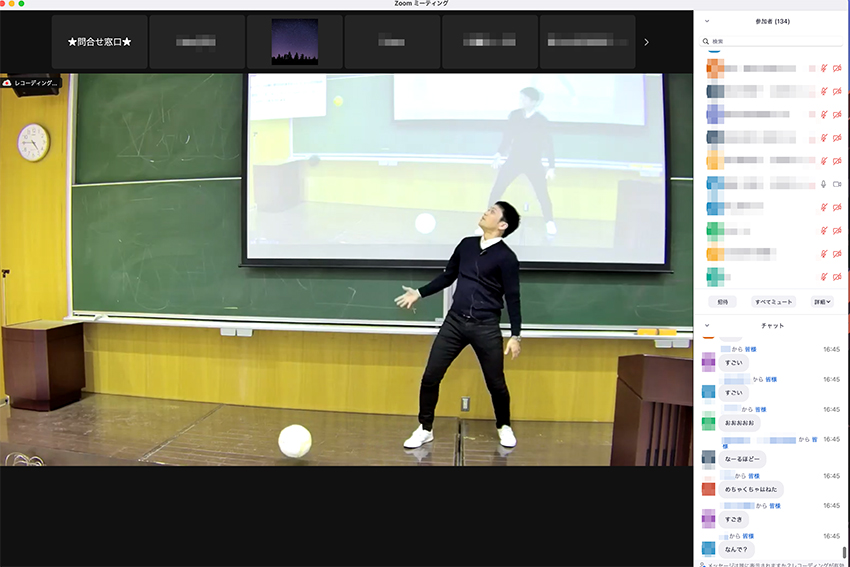

2022年3月26日(土)、ぶらりがく for ハイスクールのライブ配信を行いました。前年度はYouTube配信を行いましたが、今年度はZoomでの開催を試みました。

今回は、数学から本多正平教授による講義『半径が1の円の面積は円周率である』、生物学から占部城太郎教授による講義『ミジンコを巡る動物学と生態学の歴史』、天文学から田中雅臣准教授による講義『宇宙における元素の起源』を行いました。講義中はZoomのチャットからたくさんのリアクションや、積極的な質問が多く寄せられました。全国の多くの高校生にご参加いただき、盛況のうちに終了しました。

本多先生の講義の様子

占部先生の講義の様子

田中先生の講義の様子

たくさんのご参加ありがとうございました!

[リンク] ぶらりがくWebサイト

2月18日(金)理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2022

2月18日(金)、理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2022が開催されました。本年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえオンライン(Zoom)での開催となりました。

東北大学大学院 理学研究科では、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、理学研究科が関係する3つの21世紀COEプログラムによる合同シンポジウムが2006年度に開催されました。この合同シンポジウムが非常に有意義であったことから、これを毎年継続すべきという機運が高まり、2007年度から新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度からは生命科学研究科も加わった合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

聴講者は優秀な口頭発表、及びポスター発表に投票し、その結果「優秀口頭発表賞3名」「優秀ポスター賞12名」が授賞されました。また副賞として青葉理学振興会より図書カードが送られました。

*リンク:理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2022 優秀口頭発表賞、優秀ポスター賞

【物理学専攻】新博士講演会、新博士・修士 物理学専攻賞授賞式が開催されました

2022年2月17日(木)、オンライン(Zoom)および対面(合同C棟青葉サイエンスホール)のハイブリッド形式にて、物理学専攻 新博士講演会、博士・修士 物理学専攻賞授賞式が開催されました。

まずはじめに、新博士の3名による講演会が行われ、その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、高橋史宜 物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されました。今年度は、博士3名、修士4名が選ばれました。受賞者のみなさん、おめでとうございます!

7月28日-29日 東北大学理学部オープンキャンパス2021 オンラインイベント「模擬講義」配信

東京都、沖縄県への「緊急事態宣言」の発令(延長含む)及び千葉、埼玉、神奈川、大阪の4府県への「まん延防止等重点措置」の期間延長並びに宮城県の「リバウンド防止徹底期間」の延長が発表され開催を予定しておりました「東北大学対面オープンキャンパス」は延期となりました。7月28日・29日はオンラインオープンキャンパスのイベントとして「模擬講義」を配信いたしました。本学部では、自然科学全般にわたる活発な教育研究活動が行われています。先生たちが普段行っている大学の講義や、研究の最前線などをわかりやすく解説しました。

当日の配信内容の詳細はこちらからご覧ください。

7月10日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2021 第1回 スペースゼミ~研究者と一緒に宇宙を調べよう!~

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2021年度のコラボレーション企画として全2回の公開サイエンス講座を行います。

2021年度第1回目のイベントとして、7月10日(土)仙台市天文台にて、地球物理学専攻の学生が企画・運営をした「スペースゼミ~研究者と一緒に宇宙を調べよう!~」を開催しました。スペースゼミとは、普段疑問に思っている宇宙のことを研究者と一緒に考え、仙台市天文台で調べてまとめる講座です。班毎に研究者や大学院生、天文台スタッフなどが参加し、参加者の疑問を書籍や天文台展示コーナーなどで一緒に調べ、議論し、ワークシートにまとめました。

講座参加者は33名。たくさんのご来場有難うございました。

謝辞:

当日、講師として、吉田誠先生(JAXA角田宇宙センター)、田中雅臣先生(天文学専攻准教授)、松岡萌先生(JAXAはやぶさ2研究開発員、オンライン参加)に参加いただきました。また、戸梶歩さん(JAXA MMX広報)にはMMXの模型展示とお土産用ステッカーを、中村智樹先生(地学専攻教授)には隕石展示にて多大なるご協力いただきました。ありがとうございました。

3月27日 (土) ぶらりがく for ハイスクール をオンライン開催しました

2021年3月27日(土)、ぶらりがく for ハイスクールのライブ配信を行いました。例年、8月に理学部キャンパス内で開催していましたが、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から協議を重ね、3月にYouTubeからのオンライン形式で開催しました。

今回は、物理学から中村哲教授による講義『粒子加速器を駆使する現在の「錬金術師たち」が探る極微の世界』、化学から美齊津文典教授による講義『目に見えない分子やクラスター粒子の形はどうすればわかる?』、地球物理学から三浦哲教授による講義『火山噴火の兆候を宇宙技術でとらえる』を行いました。参加者の皆さんには当日を迎えるまでに事前配信した予習講義動画をご覧いただくようにしまた。質疑応答ではチャット式の質問ツールを使い、積極的な質問が多く寄せられました。今回は160名を超える参加があり、盛況のうちに終了しました。

次回のぶらりがく for ハイスクールは2022年3月26日(土)開催予定です。お楽しみに!

[リンク] ぶらりがくWebサイト

2月19日(金)理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2021

2月19日(金)、理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2021が開催されました。本年度は、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、初となるオンライン(Zoom)での開催となりました。

東北大学大学院 理学研究科では、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、理学研究科が関係する3つの21世紀COEプログラムによる合同シンポジウムが2006年度に開催されました。この合同シンポジウムが非常に有意義であったことから、これを毎年継続すべきという機運が高まり、2007年度から新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度からは生命科学研究科も加わった合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

聴講者は優秀な口頭発表、及びポスター発表に投票し、その結果「優秀口頭発表賞4名」「優秀ポスター賞11名」が授賞されました。また副賞として青葉理学振興会より図書カードが送られました。

*リンク:理学・生命科学2研究科合同オンラインシンポジウム2021 優秀口頭発表賞、優秀ポスター賞

11月18日 変動地球共生学卓越大学院プログラム「国際シンポジウム・TU×SDGsフォーラム」を開催しました

変動地球共生学卓越大学院プログラムでは、2020年11月18日(水)、「国際シンポジウム・TU×SDGsフォーラム」をオンサイト(ウェスティンホテル仙台)とオンラインを併用したハイブリット形式で開催しました。

第一部の国際シンポジウムでは、大野英男総長・文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室・髙橋浩太朗室長補佐、山口昌弘副学長(大学院改革担当)による開会挨拶に引き続き、連携企業・機関・国外大学を含む学内外の講師陣から、防災・減災に対する取り組みや持続可能な社会の構築に貢献する先端研究についての講演がありました。その中で、プログラムコーディネーターの中村美千彦教授(地学専攻)からは、本卓越大学院プログラムの紹介があり、また、日野亮太教授(地球物理学専攻)からは、「観測と予測」というタイトルの講演がありました。

第二部のTU×SDGsフォーラムでは、水鳥真美氏(国連事務総長特別代表(防災担当) 兼 国連防災機関ヘッド)、Jo Scheuer氏(国連開発計画マリ代表)、近藤哲生氏(国連開発計画駐日代表)、竹谷公男氏(国際協力機構防災特別顧問・災害科学国際研究所特任教授)にご講演いただき、リスクにプロアクティブに対応するための学術・教育の役割についてパネルディスカッションを行いました。学生からの質問も活発にあり、博士課程学生のキャリアパスや国際機関で働くために身に着けておくべき能力などについて講演者の経験を踏まえながらお答えいただきました。

合計で約250人(オンサイト約70人、オンライン約180人)の参加者があり、本プログラムから参加した学生からは、「普段は絶対に話すことができない国連機関のトップの方に直接質問ができてとても貴重な機会だった」、「発展途上国における様々な問題に最前線で取り組んでいる人の言葉の重みやその熱量を痛感した」といった声が聞かれました。

プログラムコーディネーター:中村美千彦教授(地学専攻)

プログラムコーディネーター:中村美千彦教授(地学専攻)

日野亮太教授(地球物理学専攻)

日野亮太教授(地球物理学専攻)

TU×SDGsフォーラム

TU×SDGsフォーラム

*写真提供:SyDE事務局

International Symposium and TU x SDGs Forum held by the WISE Program of Sustainability in the Dynamic Earth

Doctoral Program for World-leading Innovative & Smart Education (WISE Program) of Sustainability in the Dynamic Earth held the "International Symposium TU x SDGs Forum" on Wednesday, November 18, 2020, in a hybrid format combining on-site (Westin Sendai) and online.

Following opening remarks by President Hideo Ohno, Assistant Director Kotaro Takahashi of the Office for the Promotion of University Reforms, University Promotion Division, Higher Education Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and Vice President Masahiro Yamaguchi (in charge of graduate school reform), the first part of the international symposium featured presentations by various speakers from inside and outside the university, including partner companies, institutions, and foreign universities, on their efforts to prevent and mitigate disasters and on advanced research that contributes to building a sustainable society. Among them, coordinator of the graduate school program, Professor Michihiko Nakamura (Department of Earth Sciences), introduced the WISE Program, and Professor Ryota Hino (Department of Geophysics) gave a lecture titled "Observation and Prediction".

In the second part of the TU x SDGs Forum, Ms Mami Mizutori (Special Representative of the UN Secretary-General for Disaster Management and Head of the UN Disaster Management Organization), Mr. Jo Scheuer (Representative of the UN Development Program in Mali), Mr. Tetsuo Kondo (Representative of the UN Development Programme in Japan), and Prof. Kimio Takeya (Special Advisor on Disaster Management to the Japan International Cooperation Agency and Specially Appointed Professor at the International Research Institute of Disaster Science) gave lectures. A panel discussion was held on the role of academia and education in proactively responding to risks. There were many questions from the students, and the panelists answered questions about career paths for doctoral students and skills that should be acquired to work in international organizations, based on their experiences.

A total of about 250 people (about 70 onsite and 180 online) participated in the seminar, and students who participated in this program said, "It was a very valuable opportunity to ask questions directly to the top executives of UN organizations, who I would never normally be able to talk to," and "I was keenly aware of the weight and passion of the words of people who are working on the front lines of various issues in developing countries".

Professor Michihiko Nakamura (Department of Earth Sciences)

Professor Michihiko Nakamura (Department of Earth Sciences)

Professor Ryota Hino (Department of Geophysics)

Professor Ryota Hino (Department of Geophysics)

TU x SDGs Forum

TU x SDGs Forum

*Photographed by syde-office

2月12日(水)物理学専攻 山本均教授 最終講義

2月12日(水)、合同A棟203号室にて、物理学専攻 山本均教授の最終講義「電子陽電子衝突器とCP対称性の破れ」が行われました。本講義では、山本先生は「四方山話です。」と仰いながら、これまでの研究成果など、様々なエピソードが紹介されました。アメリカで長い期間研究されていた山本先生より「今後は国際化が不可欠で、カリキュラムはもちろん、教員と学生の『契約関係』が良い研究成果を生み出す。」とのメッセージが送られました。

2月21日(金)物理学専攻 谷垣 勝己 教授(AIMR) 最終講義

2月21日(金)、青葉サイエンスホールにて、谷垣勝己教授の最終講義「All for one, one for all」が行われました。当日は晴天に恵まれ、学生をはじめ、大学関係者、卒業生等多くの方々が聴講に訪れました。

本講義では、生い立ちや学生時代のエピソード、ご家族や海外での思い出などたくさんの写真とともにお話されました。谷垣先生は、子どもの頃から運動が大好きで、卓球や陸上、野球など様々な種目をご経験されたそうです。会場は終始和やかな雰囲気で、あっという間の90分でした。講義後には花束贈呈が行われ、谷垣先生の長年にわたる研究・教育に対する敬意と感謝の思いを込めて、聴衆から惜しみない拍手が送られました。

2月14日(金)理学・生命科学研究科 合同シンポジウム2020 -学生・若手研究者の連携による学術的研究の創出-

2月14日(金)、理学研究科合同C棟2階にて、東北大学大学院理学研究科・生命科学研究科 理学・生命科学研究科 合同シンポジウム2020 -学生・若手研究者の連携による学術的研究の創出-が開催されました。

東北大学大学院 理学研究科では、新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、2007年度から東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度には新たに生命科学研究科を加え合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

聴講者は優秀な口頭発表、及びポスター発表に投票。その結果「優秀講演賞4名」「優秀ポスター賞11名」が授賞されました。なお、今年度から副賞として青葉理学振興会より図書カードが送られました。

*リンク:理学・生命科学研究科 合同シンポジウム2020 優秀講演賞、優秀ポスター賞

物理学専攻 新博士修士講演会・祝賀会が開催されました

2020年2月17日(月)、理学研究科にて物理学専攻 新博士修士講演会・祝賀会が開催されました。

まずはじめに、新博士の4名による新博士講演会が開かれました。異なる分野の聴講者にも解りやすく発表され、その後の質疑応答では、聴講者から活発な質問が相次ぎました。

その後、新博士・新修士への物理学専攻賞授賞式が行われました。物理学専攻賞は、博士論文、修士論文が特に優秀だった学生を表彰するために設立された賞で、受賞者には、中村哲物理学専攻長より賞状と記念のオリジナルメダル(博士の受賞者はゴールド、修士の受賞者はシルバー)が授与されます。今年度は、博士3名、修士4名が選ばれました。また、1名が総長賞候補者として推薦されました。

授賞式終了後は、合同B棟2Fエントランスホールにて祝賀会が開かれました。祝宴では、それぞれ仲間達、先生方と思い出や今後について語り合い、食事をしながら歓談しました。

【広報サポーターレポート】1月25日 (土) ぶらりがく『切っても切っても!? -再生する力が強い生き物について学ぼう-』

私たちヒトは手足や臓器を一度失ってしまうと元通りにすることはできませんが、世の中には失った体を元通りにできてしまう生物が存在します。今回のぶらりがく「切っても切っても!? -再生する力が強い生き物について学ぼう-」では、講師の牧野能士先生、サポーターのツァオさん、リュウさんと、講義と実験を交えながらそのような生物について理解を深めました。

講義パートでは、再生とその進化について学びました。再生とは、傷ついた体の一部(全体)が元にもどる現象のことです。どの程度まで元通りにできるのかは生物種によって異なります。今回のぶらりがくで用いたプラナリアとネマトステラは再生する力がとても高く、驚くべきことに全身を再生することができます。こうした強い再生の力を持っているのはより祖先的な生物であり、進化の過程でこの力が弱まった生物が出現したと考えられています。また、最近の牧野先生たちの研究では、再生する力が強い生物には共通した再生遺伝子を持っていることが明らかにされてきました。

実験パートでは、実際にプラナリアとネマトステラを切断して、切断直後の様子、そして再生途中の様子を観察しました。これら2種の生物を初めて目にした人も多いはず。不思議な動きに戸惑った表情をした人もいましたが、皆興味津々でした。

とても小さな生き物なので、顕微鏡を使っても観察しました。実際に目で見ることで皆さん大きな感動を得られたようです。

再生に限らず、不思議な能力を持つ生き物はたくさんいます。今回のぶらりがくをきっかけに、色々な生き物に興味をもってもらえると大変嬉しいです。

2019年度 もしも君が杜の都で天文学者になったら

今年は、全国から12名の高校生が集まり、宇宙の謎に挑みました。もし天に参加した高校生は通称「もしチル」と呼ばれ、昨年度までで114名を輩出しています。最終日には、1週間かけて研究した成果をまとめ、一般市民の皆様に解りやすく伝える研究成果発表会を理学研究科青葉サイエンスホールで行いました。たくさんの方々のご来場、有難うございました。

発表は、次の通りです。

【チーム名】 Sagileo

「分子雲の進化:分子雲の全てのガスが星になるのか?」

【チーム名】 3時のおやつ

「ガスがないところでは星はうまれないのか?」

【チーム名】 SAYCHO-PASS

「銀河のゆがみと伴銀河の相関性」

日本学術振興会 令和元年度ひらめき☆ときめきサイエンス

〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI 採択事業

リンク

*「もしも君が杜の都で天文学者になったら」ウェブサイト

写真:もし天SLA 佐藤凛(山形大学 理学部理学科 物理学コース 2年)

【広報サポーターレポート】12月14日 (土) ぶらりがく for you『原子・分子が動いていく化学』

今回のぶらりがくfor you は仙台高等専門学校(仙台高専)ジュニアドクター育成塾の科学に強い関心を持つ小・中学生の皆さんに参加して頂き、理学部の紹介と、化学で扱う物質を構成する分子について、コンピュータでの計算実習、体験を含む講義を通して学びました。

初めに理学研究科長の寺田 眞浩教授から、授賞式と理学部の紹介をして頂きました。

「自然の謎を解くことで新たな知の創造を行う」という、自然科学の基礎を扱う理学部の特徴、及び、光から電気エネルギーを取り出すという新たな「知」から、従来の燃料を燃やすだけでなく太陽光からも電気エネルギーを得る、というように、「新たな知を見出すことにより、人類の根本的な考えを変える」という理学部の役割について説明して頂きました。

また、学校の先生または研究者になるしかない、という一昔前の理学部のイメージ?とは異なり、自然の謎を解く過程のような、明確な答えのない問題に対して答えを出すためのプロセスが社会で要求されており、このプロセスに取り組む理学部の卒業生が社会の様々な場面で活躍している、ということを説明して頂きました。

その後、計算分子研究室の森田 明弘教授による、コンピュータでの分子構造の計算の講義と実習を通して、物質を構成する非常に小さい原子、分子コンピュータでの計算による理解を体験しました。物質の持つ様々な性質は、原子を構成する電子の動き(電子の状態)を表す量子力学のシュレディンガー方程式により記述されますが、これを解くことは複雑すぎて難しいとされてきました。しかし、年々進歩する現在のコンピュータの能力の向上により、現在では分子の性質も計算することが可能となり、物質の性質や化学反応についても原子・分子単位で正確に計算して捉えることが可能となってきています。

今回は水(H2O)分子の折れ線型の構造と、二酸化炭素(CO2)分子の直線型の構造が、ランダムにそれぞれの原子をおいた初期構造から計算を行い、折れ線型のH2O、直線型のCO2が得られることを確かめました。また、計算の過程を見ることで、ランダムに置かれた原子がより正しい構造に近づいていくにつれて、H2Oでは折れ線型、CO2では直線型に近づいていく様子を確かめました。加えて、それぞれの分子の計算の結果から分子の振動の様子も調べることで、CO2の温室効果の原因となるCO2分子の変角振動などの分子の振動の様子についても見てみました。

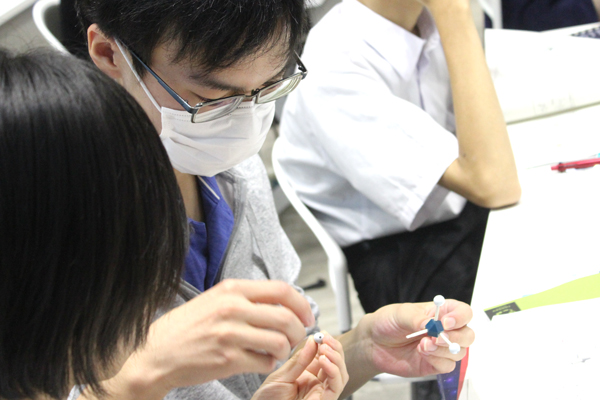

続いて、反応有機化学研究室の中村 達先生による有機分子の構造と性質、及び有機化合物の合成における触媒開発についての体験と講義が行われました。有機化合物を構成する炭素原子(C)の4本の結合への4種類のものの配置の仕方は2通りあり、炭素原子(C)に4種類の異なるものが結合した分子は、互いに鏡写しの関係にある2通りの分子ができる、キラルな分子となることを、分子模型から体験しました。キラルな分子の鏡写しの2種類の分子の性質が異なることを、キラルな分子である(+)-リモネン(オレンジの匂い)と(-)-リモネン(レモンの匂い)の違いから体験しました。

薬の成分のキラルな有機分子の2種類のもののうち、片方は目的とする効果が得られるものであるのに対し、もう一方は効果がない、あるいは副作用をもたらすものである場合があり、有機分子の合成において、キラルなものから一方の構造のものだけを選択的に作ることが要求されます。しかし、一方のものだけを分離することは、難しい場合があり、片方だけを効率的に作る手法が現在盛んに研究されています。

講義では、片方の構造だけを選択的に作り出す方法について、合成の過程に着目して、反応の助けとなる物質の触媒にキラルなものを用いて、片方を塞ぐような構造のものを作り出し、一方側からのみ反応を起こすことで、片方の構造のみが得られる、ということを模型を使って学びました。

今回のぶらりがくfor youでは、化学で扱う物質を構成する分子を題材に、分子の構造や化学反応の正確な理解から、キラルなものから必要な片方のものだけを取り出すような有用な物質合成の方法を考える、ということを通して、「知を見出し、人類の考えを根本的に変える」ことを目的にした理学部での取り組みを体験しました。難しい話も多かったですが、皆さん熱心に取り組み、しっかり学ばれていました。講義後の質問にも、皆さんが疑問を持ってしっかり学習されている様子が反映されており、ジュニアドクター育成塾の皆さんの科学への強い関心が感じられました。

11月26日(火)留学フェア~理学部留学大図鑑~

2019年11月26日(火)、合同C棟2F多目的室にて「留学フェア~理学部留学大図鑑~」が開催されました。

このイベントは国際交流推進室とグローバルキャンパスサポーター(留学生課雇用の学生留学アドバイザー;GCS)が主催となり、交換留学の経験を活かしGCSとして活動中の大学院生を中心に、理学部生の海外派遣留学を支援するために今年初めて実施したものです。

第一部では、理学部で留学を経験した学生や教員によるプレゼンテーションセッションで、留学が研究にどう生きるか、留学が人生に与えた影響など留学の魅力を講演されました。また第二部では、各学科の留学経験者がそれぞれの経験をもとに個別相談会が行われました。個別相談では決められた時間で座席をローテーションし、より多くの情報を得ていただく工夫もされました。

11月24日(日)科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

2019年11月24日(日)、石巻市の遊学館にて「科学で東北を盛り上げ隊!@石巻」が開催されました。このイベントは、やまがた『科学の花咲く』プロジェクト(山形大学)が、子どもたちに科学に親しんでもらおうと企画した科学実験イベントで、今回、理学研究科からは「広報サポーター」と「天文学専攻」の2団体が参加させて頂きました。今回は12団体が参加し、4団体によるサイエンスショーも行われました。会場は市街地からは少し離れた場所となりますが1日を通してたくさんのご来場者がありました。来場者数(延べ人数)は約2,692名でした。また次回をおたのしみに!

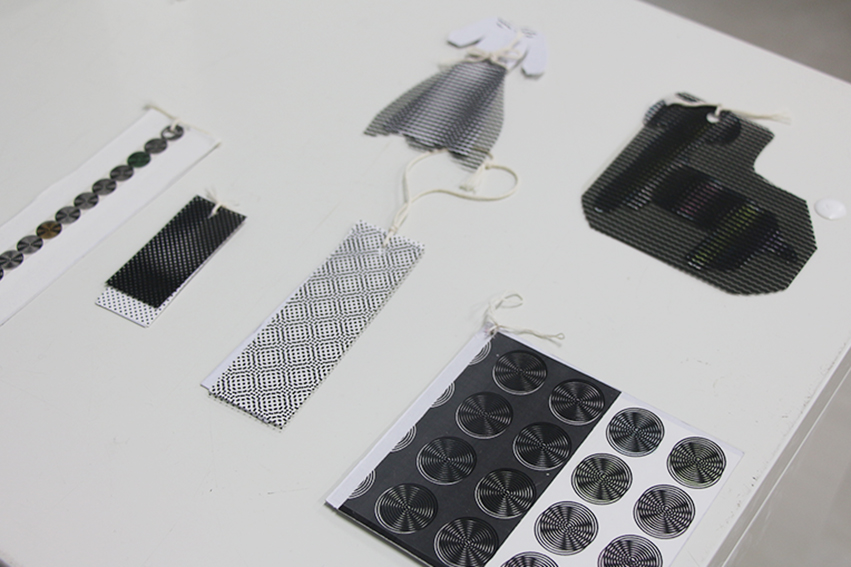

【広報サポーター「モアモアしおりを作ろう!】

同じパターン模様を少しずらして配置するときに浮かび上がる特徴的な干渉縞「モアレ」は、橋やトンネルなどのたわみなど様々な「ずれ」を感知する技術に応用があり、近年特に注目を集めています。このブースでは、モアレ干渉縞(かんしょうじま)を利用した世界に一つだけのマイしおりをつくりました。

【天文学専攻「アンドロメダファイト~宇宙に触れるカードバトル~」】

今回は地球物理学科地球物理学コース、物理学科天文学コースの学生も参加です。

様々な天体の姿やそれらの進化について学べる、オリジナルのカードゲーム「アンドロメダファイト」。ゲーム中は「アンドロメダ〜 ファイッ(ト)!」の掛け声が飛び交い、楽しみながら天文を学びました。

【広報サポーターレポート】10月20日 (日) ぶらりがく『声を可視化して分析しよう』

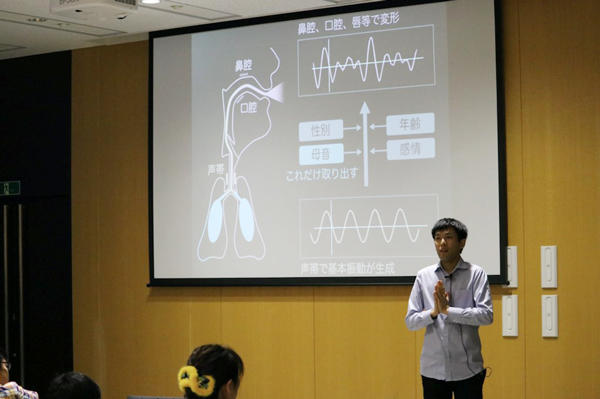

コンピュータに話しかけることで、必要な情報を検索できたり、パソコンに話しかけることで話しかけた内容を正確に文字化したり、話しかけることのできるAIが登場したりと、近年コンピュータの音声認識の精度は急速に高まっています。

コンピュータは人の話した内容をどのように読み取っているのでしょう?今回のぶらりがくは、サイクロトロンRIセンターの田中香津生先生による、声の波形の分析のワークショップです。今回のワークショップには幅広い年齢層の方に参加していただき、コンピュータを用いた声の波形の分析を体験していただきました。

コンピュータから発せられる音や、人の発する声などの私たちが普段耳にする音は空気の密度の変化による振動であり、振動の振幅が音の大きさ、周波数は音の高さを表しています。

音の振動の様子を観察しています。

声の振動の波形が人によって異なるため、人の発する声は一人一人違ったものとして認識されます。また、「あ」の声と「い」の声とで振動の波形が異なるため、「あ」の声と「い」の声をそれぞれ異なる声として私たちは認識しています。声の個人差や、内容による声の振動の波形の違いをコンピュータで確認することで実際に調べました。

コンピュータに向かって声を出して、声の波形を調べています。

声の波形が個人や話す内容によって異なるのは、声帯で生じた基本振動が一人一人異なる口腔や鼻腔で変えられ、また、異なる母音を話すときの、異なる口の形が振動の様子を変えるためです。

声の波形は一人一人異なったものであるのに、声に出した内容はどのように決定されているのでしょう?この問題を考えるために、声の波形の見方を、時間を軸に取ったグラフから、振動の周波数を軸に取ったグラフに変え、声のスペクトルとして声の波形を観察しました。

声の振動には話した内容により異なる周波数の振動が含まれています。例えば、「あ」の音には広い範囲の周波数の振動が含まれていますが、「い」の音は主に高い周波数の振動から成り立っています。このように、話した内容により、音を構成する周波数にはそれぞれ特徴が確認されます。

この声の振動を構成する周波数は発せられた声の内容により異なる、という性質を基に、周波数のスペクトルから話した2文字の母音の内容を当てる課題に取り組みました。「あ」「い」「う」「え」「お」のそれぞれの音を構成する周波数をコンピュータで調べ、得られたそれぞれの音の周波数のスペクトルから、課題のスペクトルで話されている内容を当てました。

周波数ごとのスペクトルを調べ、話した内容による違いを見ています。

人や音声を認識するコンピュータが話している内容を認識できるのは、この話されている内容による振動数の特徴を読み取っているためです。また、声をスペクトルに分解することで、声に出して話されている内容や、声を出している人の特徴、その人の居る環境を分析でき、この手法は犯罪捜査においても用いられています。

観測した波形を周波数ごとのスペクトルに分解する、という手法は、様々な放射線が混ざったものの観測において、どの核種がどのくらい放射線を出しているかの決定にも用いることができ、ここから、田中先生の研究に繋げることができる、というお話もありました。

今回のぶらりがくでは、声の振動の波形を時間に対するグラフで見るだけでなく、それを周波数ごと見てみることで話している内容の分析もできる、というように、ものの見方を変えることで、新たなものが見つかる、ということを体験していただきました。

10月1日(火)環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われました。

10月1日(火)、理学研究科 合同C棟2F 多目的室 にて環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われ、4名の学生がプログラム生として認定されました。

環境・地球科学国際共同大学院は、2016年秋からスタートしたプログラムで、『地球を丸ごと理解する』意欲と能力を持った人材を育成します。ドイツのバイロイト大学やハワイ大学など環境・地球科学分野で世界をリードしている欧米の大学、大学院学生の研究を指導している研究機関と連携しながら、リーダーシップを持つ国際性豊かな研究者の育成を目指します。

□環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

9月15日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座2019 第2回 地球 vs 宇宙 ~海と火山~

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2019年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

2019年度第2回目のイベントとして、9月15日(日)仙台市天文台にて、地球物理学専攻の学生が企画・運営をした「地球 vs 宇宙 ~海と火山~」を開催しました。海洋エリア、宇宙エリア、火山エリアの3つブースでは、実際に触ったり、作ったり、見たり、、、手を動かしながらサイエンスに興味を持ってもらう工夫を盛り込みました。来場者数は約300名。たくさんのご来場有難うございました。

9月25日(水)令和元年9月学位記交付式が行われました

9月25日(水)、合同C棟2F青葉サイエンスホールにて学位記交付式が開催されました。今回の卒業生及び修了生は42名(交付式参加者37名)。寺田研究科長よりお祝いの言葉が述べられ、会場は和やかな雰囲気に包まれました。卒業生・修了生の皆さま、誠におめでとうございます!さらなるご活躍を心から祈念いたします。

【広報サポーターレポート3】8月11日 (日) ぶらりがく for ハイスクール「ヒレから四肢へ-作られ方の比較から進化の仕組みを推定する-」

3時間目 生物学「ヒレから四肢へ-作られ方の比較から進化の仕組みを推定する-」

講師:田村 宏治教授

少し肌寒いなかで開催された今年のぶらりがくforハイスクール。この日最後の講義は、生命科学研究科の田村宏治教授に、魚のヒレと私たちのような四足動物の四肢の作られ方の比較から陸上動物の進化について考えることを通して、理学部とはどういうところであるかについて解説していただきました。

この講義は、理学部とは関係性に理屈をつけていく学問であるというという話からはじまりました。教授自身が配布資料が極端に少ないことを宣言していたこともあり、みな真剣な様子で話を聞いていました。また、途中教授が「正解はない」としながら、アンケートとして、魚のヒレから両生類の四肢がどうやって進化したのかを用紙に記入する時間があり、一同熱心に回答していました。

アンケート回収後は、ヒレと四肢の共通点と相違点を骨格や胚発生(卵から生まれるまでの成長過程)の観点かた比較することで、先ほどのアンケートの回答例のようなものを示していただきました。より詳しく知りたい方は、「オンラインで学ぶ東北大学MOOC」で2020年1月開講予定の田村教授の新規講座「進化発生学入門―恐竜が鳥に進化した仕組み―」をご覧ください。募集開始は10月を予定しています(https://mooc.tohoku.ac.jp/)。

そして、講義の最後には「理学部は就職に不利ではない」といった大人向けの話もしてくださいました。また、講義後には質問コーナーがあり、「化石復元図では内蔵まで復元できるのか」といった鋭い質問をする生徒もいました。 今回の講義は、特に田村教授の授業に関しては、とても大学の授業に近いモノがあり、参加してくれた高校生にとってはいい体験となったはずです。たくさんのご参加ありがとうございました。

【広報サポーターレポート2】8月11日 (日) ぶらりがく for ハイスクール「火山噴火のダイナミクス」

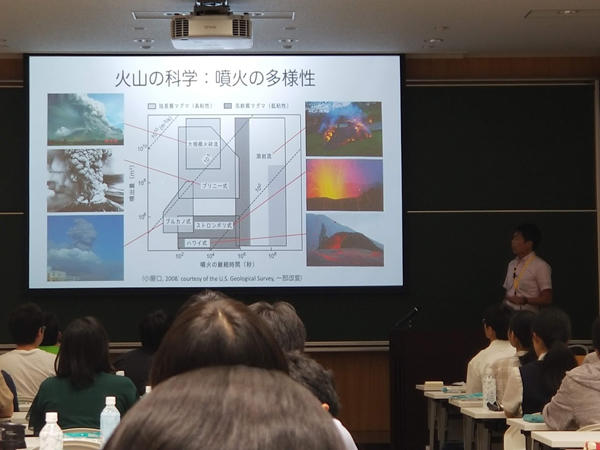

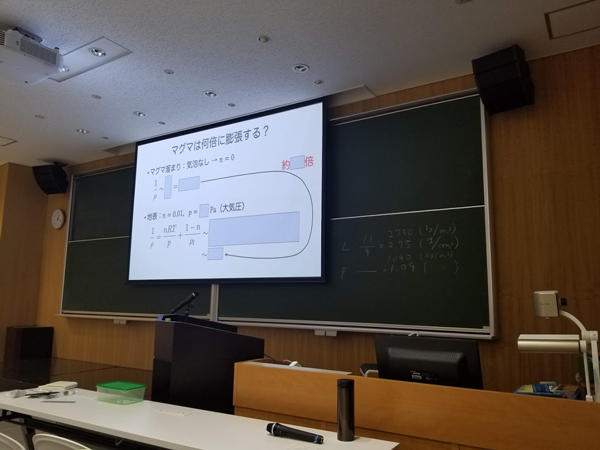

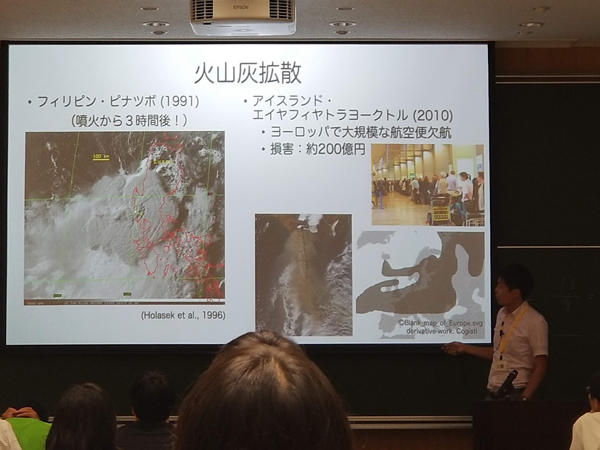

2時間目 地球物理学「火山噴火のダイナミクス」講師:小園 誠史准教授

今回の「ぶらりがく」は3つの講義が行われますが、私がレポートするのは地震・火山学分野。テーマは『火山噴火のダイナミクス』で講師は地球物理学系の小園誠史先生です。今回は高校生対象ということで、大学の講義と同じような専門的な内容をかみ砕いて学んでいきました。

小園先生のお話は、噴火映像の導入から始まりました。しかし、「火山がすごいのはわかるけど、すごいだけじゃ学問にはならない」ということで、どこに学問的なおもしろさがあるのかについて、考えていきました。

最も大きな学問的疑問は、噴火のタイプについてです。このタイプ分けの原因が何なのか、何が噴火の違いにつながるのか、という疑問です。しかも、同じ火山・同じマグマであっても、激しい噴火が起こることもあるし、穏やかな噴火に留まることもあるそうです。疑問は深まるばかりでした。

この疑問に答えるヒントとして、参加者数人で岩石の密度を求めてみました。そうすると、激しい噴火の時にでてくる岩石と、穏やかな噴火の時の岩石では、大きく密度が異なることがわかりました。同じマグマからできた岩石の密度が大きく異なるということは、軽い方に多くの気泡が含まれていることが推測できます。

気泡の発生があると、マグマは何倍くらいに膨張するのでしょうか。今度はこれを全員で計算してみました。実際に自分で計算してみることで、爆発的噴火がどれくらい激しい噴火なのか、体感的に理解することができました。穏やかな噴火の場合はガスがどんどん抜けていってしまうため、膨張がかなり小さくなります。このガスの抜け方の違いによって、同じ火山・同じマグマでも、噴火の様子が全く異なるものになることがわかりました。

このように前半では、山の中で何が起きているかを実際に計算して明らかにしていきました。後半では、噴火後の噴煙について学びました。

噴煙は本来大気よりかなり重いものです。だから、普通に考えると空に上がらず落ちてきてしまい、火砕流になります。しかし、特定の量・速さでマグマが噴出すると、大気を巻き込んで加熱されて大気より軽くなり、傘のような形の噴煙になるそうです。このように、火砕流になるのか噴煙になるのかを計算できるため、防災に非常に有効な考え方だそうです。

小園先生は物理学の立場から火山について研究していますが、いろんな分野が関わっている学問であり、多様なアプローチがあるそうです。「研究は面白く、でも辛いものです。純粋に面白いと思えるテーマを見つけて、ぜひ意欲的に取り組める分野で活躍してください。」という応援の言葉で、先生のお話は締めくくられました。

【広報サポーターレポート1】8月11日 (日) ぶらりがく for ハイスクール「べき乗和公式から多重ゼータへ」

1時間目 数学「べき乗和公式から多重ゼータへ」講師:大野 泰生教授

世界は調和と対称性に満ちている。そう教えてくれたのは、東北大学理学部・理学研究科紹介動画に「数論のファンタジスタ」として登場した、数学専攻の大野泰生教授。ぶらりがく for ハイスクール第一講義目「べき乗和公式から多重ゼータへ」では、数学に潜む調和と対称性を会場のみんなで楽しみました。私は講義を聴きながら終始数論の世界に魅了されてしまい、講義が終わったあとでももっと知りたいと思ったほどの内容でした。

べき乗和の求め方は高校の数学で学ぶことですが、多くの人が知っているのは3乗和までの公式。では、4乗和の公式は知っているでしょうか。さらにはそれ以上のべき乗和は、どう書くことができるでしょうか。ちょっと難しそうですよね。そこでポイントとなるのは、「ものの見方を変える」ことと「一般的な特徴を掴む」こと。この2点に注目して大野教授の講義は進み、べき乗和の公式の種明かしがされていきました。そして、べき乗和の公式にみられる「ベルヌーイ数」に話題は移りました。

ベルヌーイ数は、上述のべき乗和の公式を定式化する際に導入される数列{Bi}です。(ちなみに、べき乗和の公式は、同時期に関孝和とベルヌーイによってそれぞれ独立に定式化されたそうです。)ここからさらに、大野教授の講義は「多重ベルヌーイ数」や「多重ゼータ値」が持つ対称性の話題へと広がっていきました。多重ゼータ値の対称性と多重ベルヌーイ数の対称性の相互関係は未だ明らかにされていない謎です。 講義の最後は、「世界は調和と対称性に満ちている 未知の調和、未解明の対称性は君たちの手で解き明かされる(かもしれない) 挑戦しないと何も始まらないよ」という大野教授から高校生へのメッセージで締めくくられました。さて、高校生のみなさんはこの講義を聴いて何を感じたでしょうか。もっと数論を学んでみたいと感じたり、その世界に感動した人など様々でしょう。この講義からさらに自分の世界を広げ、未知の事柄に挑戦してもらいたいです。

6月28日(金)東北大学サイエンスカフェ「地球の中はどんな世界? & 鉱物のフシギ」

地球外物質を入手できるほどの技術力がある現在ですが、地球マントル物質を直接入手することはできていません。そんな地球深部の研究についてわかりやすく説明されました。また、会場にはたくさんの石やポスターを展示し、参加者の皆様に実際に見ていただきながら学生が説明をしました。

参加者からは「むずかしい部分もありましたが、とても興味深い内容でした。」「たくさんの標本も見せていただき勉強になりました。子供がわかるようなお話も嬉しかったです。」などの感想をいただきました。

8月2日(金)物理学専攻キャリアパス・シンポジウム2019

8月2日(金)、理学研究科合同A棟205号室にて「物理学専攻キャリアパス・シンポジウム2019」が開催されました。

本シンポジウムは、物理学科・専攻を修了し、さまざまな方面で活躍されている方々にその経験を語っていただくことで、学生たちに物理学科・専攻を修了後の未来について考えてもらおうと、毎年物理学専攻が開催・運営しているシンポジウムです。今年は4名の講師をお招きし、学生時代の体験談や現在の仕事内容などを語って頂きました。

7月14日(日)学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019

7月14日(日)、東北大学川内キャンパスにて、学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019が開催されました。科学って、そもそもなんだろう?―『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、「科学の"プロセス"を子どもから大人まで五感で感じられる日」をコンセプトに、「学都」として知られる「仙台・宮城」において、2007年度から毎年7月に開催している体験型・対話型の科学イベントです。

今年度理学部・理学研究科からは3団体が出展しました。

■東北大学理学部・理学研究科広報サポーター「モアモアしおりをつくろう」

同じパターン模様を少しずらして配置するときに浮かび上がる特徴的な干渉縞「モアレ」は、橋やトンネルなどのたわみなど様々な「ずれ」を感知する技術に応用があり、近年特に注目を集めています。このブースでは、モアレ干渉縞(かんしょうじま)を利用した世界に一つだけのマイしおりをつくりました。

■金田雅司先生「放射線ってなんだろう? 〜素粒子・原子核の世界からの見方〜」

自然科学では、定性的ではなく定量的に物を見ることが重要です。放射線測定では、測定値が必ず「ゆれ」ます。どのようにゆれているかを実際に測定し、グラフやヒストグラムにして揺れ具合を可視化してもらう体験講座を行いました。

■東北大学大学院理学研究科太陽惑星空間系領域「太陽系の歩き方」

惑星の見所満載の旅行ガイド「太陽系の歩き方」を手に、各惑星への旅行を通して太陽系の惑星について理解を深めました。

【広報サポーターレポート】6月21日 (金) ぶらりがく『ホタルの光を化学する!?』

「春はあけぼの。夏は夜。秋は夕暮れ。冬はつとめて。では、夏は夜の続きはわかりますか?月のことはさらなり、闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。古来より日本人は夏の蛍の儚く美しい光に魅せられさまざまな作品を残してきました。」そんなお話からはじまる今回のぶらりがくは、化学専攻の西澤精一教授の化学発光の講義です。計40名の方に参加していただき、なぜ蛍が光るのか、どういう発光が生活に役立てられているのか学びました。

講義の様子

講義は、発光するとはどういうことかを学ぶことから始まりました。物質の持つ電子が基底状態からエネルギーを受けて励起状態に上がり、そこから基底状態に戻るために光が放出されるということを学びました。途中少し難しい式も出てきましたが、受講者の皆さんは真剣にお話を理解しようとメモを取っていました。また、発光には生物発光、化学発光など仕組みの違う発光があることも学びました。

生物発光の例として、ウミホタルという微生物は海中で発光する物質を放出します。これは、ウミホタルルシフェラーゼという酵素とウミホタルルシフェリンという基質が水中で混ざりあい、ウミホタルルシフェリンが酸化されるためです。今回はこの状態を再現するために、乾燥ウミホタルをすりつぶして、水をかけました。

自分たちですりつぶしたウミホタルに水をかけるときれいに発光しました

すると、きれいな青色発光を観察することができました。「おお~!」「きれ~い!!」という声が上がり、みなさん思い思いに光る様子を観察したり写真に収めたりしていました。

続いて、化学発光についてのお話です。その中でも刑事ドラマなどでおなじみのルミノール反応について学びました。ルミノール反応で血を検出できるのは、血の中にある鉄イオンが反応を促進させるためだということで、西澤先生が鉄イオンの入った溶液を使いデモ実験を見せてくださいました。その途中、「化学者はこういう手つきで溶液を混ぜるんです」と化学者の作法を披露され、受講者の皆さんは真剣にその手つきを見つめていました。

実演する西澤先生

このルミノール反応についても実験を行いました。今回使ったものは、大根です。大根に含まれるペルオキシダーゼという酵素は過酸化水素を分解し、ルミノール反応を促進させます。実際に大根をすりおろし、ルミノールと過酸化水素水の混合溶液をかけてみました。すると、大根が青白く光りだしました。受講者の皆さんは、「おお~」と感心しつつ、なぜ大根が光るのか、スライドに映し出された複雑な化学反応式とにらめっこしながら理解していたようでした。

大根をすりおろしました

今回のぶらりがくでは、実験を通して化学反応を意識しながら、光るという現象を学びました。光は私たちの生活になくてはならず、また私たちを魅了してやみません。どういう仕組みで光っているのかな?どういう化学反応が起こっているのかな?と考えるとより化学を身近に感じられるかもしれませんね。

6月21日(金)物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

6月21日(金)、物理系2年生のための物理学科オープンラボが開催されました。

最初に全体説明会が行われ、その後、6班に分かれてそのうち2つの研究室を回るラボツアーがあります。ラボツアーの後は、再び集まり大学院生との座談会、最後に自由見学です。今回は43名の参加者がありました。物理学科の先生や先輩の話を直接聞くことができる貴重な機会となりました。

「国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセス第20回会合」に須賀利雄教授が参加されました

以下、須賀教授より参加レポートをご提供いただきましたのでご紹介します。

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセス第20回会合に、海洋科学、とくに国際協力による持続的な海洋観測の専門家として、文部科学省からの推薦により、パネリストとして出席しました。全球海洋観測システム(GOOS)や自動ロボット観測網Argoの概要と、それらが今後ますます持続的な開発に貢献するためには、国際協力と海洋法条約の適切な適用が不可欠であることなどについて発表し、多くの参加国の賛同を得ることができました。本会議の背景と概要は以下のとおりです。

<会議の背景と概要>

国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセスは、海洋問題や海洋法に関連する事項について、政府や機関の調整や協力が必要な領域を明らかにするとともに、特定の問題について国連総会に提案することを目的とするものです。2000年から毎年開催されており、今回は第20回会合(ICP-20)でした。

2017年の国連総会で、2021年から2030年を「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」とすることが採択されました。これを受けて、今年のテーマは、「海洋科学と"持続可能な開発のための国連海洋科学の10年"」でした。持続可能な社会の実現を目指し、国連加盟193か国が2016年~2030年の15年間で達成するために掲げた目標である持続可能な開発目標(SDGs)のうち、海洋は、SDG 14 (海の豊かさを守ろう)はもちろん、SDG 13 (気候変動に具体的な対策を)、SDG 7 (エネルギーをみんなに、そしてクリーンに)などのほか、多くのSDGsに関わりがあります。SDGsの達成のためには海洋科学の一層の推進が欠かせないという認識が「国連海洋科学の10年」の背景にあります。

6月10日(月)~15日(金)に国連本部で開催された本会議には、各国政府代表、関係国際機関の代表、NGO代表のほか、各国からの推薦に基づく約30名のパネリストが参加しました。初日には、今年のテーマに関する、担当国連事務次官からの報告に続き、各国政府代表から、国連海洋科学の10年に対する各国の姿勢や取り組みについての声明がありました。続いて、正味3日間にわたり、パネル討論が行われ、持続的開発目標の達成のために、海洋科学が果すべき役割、能力開発の推進の必要性、国際連携・協力の強化の必要性、次世代の育成の重要性、科学と政策のインターフェースの強化の必要性などについて、活発に議論されました。最終日には、共同議長によりまとめられた会議サマリー案について意見交換し、全ての日程を終えました。議長サマリーは国連事務総長に報告され、国連総会での議論に活かされることになります。

日本政府代表の文部科学省・小林翔太専門職とともに会場の国連本部第一会議室で。

発表中の須賀利雄教授(右から4人目)。

米国政府代表からの質問に答える須賀教授。

議長サマリーを読み上げる共同議長。

会場の国連本部ビル。

□ 報告者がパネリストとして参加した12日午前のセッションの動画

(須賀教授発表は0:01:30頃から、質疑応答・討論は1:02:30頃から)

□ IISD (International Institute for Sustainable Development)による会議に関する記事

□ 国連 海洋と海洋法に関するオープンエンド非公式協議プロセス公式ウェブサイト

6月2日-4日 第5回地球・海・空: 環境・地球科学国際共同大学院ワークショップが開催されました

6月2日-4日、理学研究科合同C棟2階青葉サイエンスホールにて「第5回地球・海・空: 環境・地球科学国際共同大学院ワークショップ」が開催されました。本ワークショップは、本学の環境・地球科学国際共同大学院プログラムと日本学術振興会の日独共同大学院プログラム「地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム」(東北大学―バイロイト大学)が共同で開催したもので、本研究科、環境科学研究科に加え、バイロイト大学、ハワイ大学、アメリカ地質調査所(USGS)、ヴィクトリア大学ウェリントン校、南洋理工大学、パリ高等師範学校、ノースカロライナ大学ウィルミントン校からも研究者の方が参加されました。また、バイロイト大学、ハワイ大学とは、学生の共同指導に関する覚書を交わしており、ヴィクトリア大学ウェリントン校とも今年度中に覚書を締結予定です。3日には、環境・地球科学国際共同大学院プログラムの学生を対象としたQE (Qualifying Examination)も行われ、海外の研究者の方々にも審査に加わっていただきました。固体地球科学(火山・地震・地球内部など)から海洋・大気科学まで様々な分野の発表が行われ、分野の垣根を越えて活発な議論や交流がなされました。

□ 地球深部揮発性元素循環研究に関する日独共同大学院プログラム

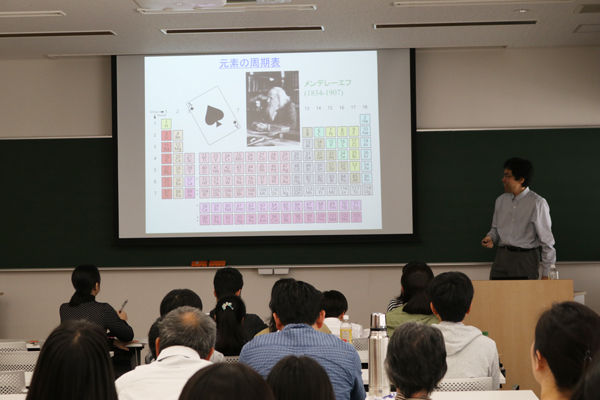

【広報サポーターレポート】5月18日 (土) ぶらりがく『クイズでニホニウム』

今回の「ぶらりがく」のテーマは、113番元素ニホニウム発見にちなんで「元素」。講師は理学研究科物理学専攻の萩野浩一先生です。県内外から20組36名の方にお越しいただき、クイズを交えながら「元素ってなに?」「元素にはどんな種類があるの?」などといった話題について学んでいきました。

萩野先生のお話は、「カレーライスの材料は、にんじんやじゃがいも。そのじゃがいものもとになっているのが元素」という導入から始まりました。元素とは、動物や植物、地球や、身の回りの鉛筆・消しゴムに至るまで、あらゆるものを構成する基本的な要素のことです。古代中国では、元素は「木火土金水」の五つだと捉えられ、それらと「陰陽」の組み合わせですべてのものが生じると考えられていたそうです。現代の物理学者は、元素を「原子」という小さな粒子だと考えています。原子は、陽子と中性子からなる原子核とそれを周回する電子の集まりで、陽子の個数によって順に番号と、「水素」、「ヘリウム」、「リチウム」などの名前が付けられています。

今からちょうど150年前の1869年に、ロシアの化学者メンデレーエフさんは、七並べをするみたいにうまい置き方をすると、性質の似ている原子が規則的に並ぶことを見つけました。つまり陽子の個数と電子の配置の違いで原子の振る舞いが周期的に変化することを突き止めたのです。周期表の発見の瞬間でした。

周期表を見れば、まだ見つけられていない原子の存在も予想できます。「ニホニウム」をはじめとする「重い原子」の発見も、メンデレーエフの周期表から始まっているのですね。理化学研究所の森田浩介さんを中心とする研究グループは、約10年間努力してやっと3個のニホニウムを作り出し、今回の発見認定と命名に繋がったそうです。重い原子を作り出すのがいかに難しいことなのかがうかがい知れます。

萩野先生は他にも「人間の体にあるたくさんの種類の原子」の紹介や、「ウランなどの重い原子の二つの壊れ方(α崩壊とβ崩壊)」について例を用いた分かり易い説明をしてくださり、参加者は子どもから大人までみんな、元素や原子の話題に自然に惹きこまれていきました。また、みんなからの質問がスマートフォンを介しリアルタイムで受け付けられ、「一番多く原子を見つけたのはどこの国?」というものから「レニウムがニッポニウムと呼ばれていたってホント?」「人間がトンネル効果でワープするためにはどれくらいのエネルギーが必要なの?」といった突っ込んだものまで、次から次へと出てきて時間が足りなくなるほどでした。

2016年のIUPAC(国際純正・応用化学連合)で周期表の7行目(第7周期)までが完全に揃いました。「みんなが高校生や大学生になるころには、次の第8周期の研究も進んでいるかもしれませんね」未来に向けられた言葉で、先生のお話しは締めくくられました。

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2019が開催されました

4月27日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会が開催されました。 平成22年から10回目を迎えた今年度の合同入試説明会、参加者数は116名となりました。たくさんのご参加ありがとうございました。

実行委員長の山崎剛先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の都築暢夫先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。教員による説明はもちろん、過去に他大学から東北大学に進学した学生から直接話を聞ける貴重な機会となったようです。

説明会参加者数推移

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |

| 参加者数 | 60 | 60 | 45 | 76 | 75 | 92 | 93 | 129 | 136 | 116 |

4月20日(土)次世代火山研究者育成プログラム 2019年度認定式開催

4月20日(土)本研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、次世代火山研究者育成プログラム 2019年度受講生認定式が開催されました。本プログラムは2014年に発生した御嶽山噴火災害を受けて構想されたもので、東北大や北海道大、山形大、東京大など16大学、4研究機関、7地方自治体、3学協会、1民間企業(2019年4月現在)が参加・協力しています。

基礎・応用コースでは、大学院修士課程学生を中心に、火山学の広範な知識と専門性、研究成果を社会へ還元する力、社会防災的な知識を有する次世代火山研究者を育成することを目指しています。

2019年度からは「発展コース」が新設され、大学院博士課程学生がより高度な研究遂行能力を身につけ、かつ、火山監視や防災に関する高度な知見を獲得する受け皿となるよう設計されています。(代表機関、東北大学)

2019年度は、基礎・応用コースのプログラム受講生が20名、発展コースは13名が認定されました。本プログラムを通じて幅広い知識や経験を習得し、将来火山専門家として活躍されることを期待しております。

4月21日(日)進学説明会・相談会 in 仙台

4月21日(日)仙台国際センターにて、進学説明会・相談会 in 仙台が開催されました。東北大学では、高校生、高卒生、保護者を対象とした進学説明会・相談会を毎年6月から7月にかけて開催しております。開催場所は、札幌・静岡・東京・大阪、そして今年度より仙台が加わりました。地元開催第1回目となる今回は事前申込が900名を超え、当日もたくさんの方々が参加されました。説明会では、全体説明、学生による大学紹介、学部別の講演会があり、別室では個別相談のコーナーも設けられました。

2019年度 新入生オリエンテーションが実施されました

4月5日(金)~6日(土)、青葉山北キャンパス理学部内及び秋保温泉岩沼屋にて2019年度理学部新入生オリエンテーションが実施され、新入生、教員、引率学生など約380名が参加しました。

このオリエンテーションは、全学教育科目及び理学部カリキュラムの履修方法やサークル活動など、大学におけるあらゆる活動のアドバイスなどが行われ、新入生にそれを参考にして充実した学生生活を送ってもらうことを目的としています。2日間(数学系は5日のみ)を通して時間割の作成や、友達や先輩、先生方と交流を図り、充実した時間を過ごせたのではないでしょうか。

新入生のみなさん、ようこそ東北大学理学部へ!!

3月28日(木)物理学専攻 高木滋准教授 最終講義

3月28日(木)、合同A棟203号室にて、物理学専攻 高木滋准教授の最終講義「MnSi,FeSi発 URu2Si2,PrΓ3-基底系経由 スピンアイス,Kitaev 行き」が行われました。本講義では、学部4年の時代から振り返り、研究を志したきっかけやこれまでの研究成果など、様々なエピソードが紹介されました。当日は、遠方からも高木先生ゆかりの方々が聴講にいらっしゃいました。

3月22日(金)東北大学サイエンスカフェ「合成化学で機能を創る」

20世紀に大きく発展した有機合成化学は、21世紀に入り、従来対象としていなかったエレクトロニクス分野にも重要な役割を果たすようになっています。講演で瀧宮先生の研究室で生み出された化合物を例に、エレクトロニクスへの応用について紹介されました。

参加者からは「身近なところに活用されているものがあり、興味を覚えた。」「有機でできたデバイスを体内に入れても機能するのか疑問に思った。」などの感想をいただきました。

理学部PR動画第二弾【エキストラ】大募集!

理学研究科・理学部のPR動画の撮影にご協力していただけるエキストラの方を募集します!理学研究科大講義棟が満員となるシーンの撮影を計画中です。その為、多くの皆さんのご協力が必要です。ぜひご応募ください!

* 動画第一弾はこちらから

3月8日(金)化学専攻 河野裕彦教授 最終講義

3月8日(金)、理学部大講義棟にて、化学専攻 河野裕彦教授の最終講義「超高速分子ダイナミクスが誘う世界」が行われました。当日は学内の研究者、学生はもちろん、遠方からもたくさんの方々がご聴講されました。河野先生は山形大学工学部を経て、東北大学に着任されました。その間の研究の遷移をわかりやすくご講演されました。

また2009年6月〜2011年3月まではアウトリーチ支援室の室長、2013年度は当広報・アウトリーチ支援室の副室長として、広報・アウトリーチ活動にもご尽力いただきました。2015年には ぶらりがく でも「9月26日(土)理学部キャンパスツアー「3D映像で分子のナノワールドを読み解く―DNA分子の鎖切断シミュレーションと動画公開―」と題し講座を開催いただきました。3D映像を見る小学生の好奇心旺盛な様子に、目を細めていらっしゃった河野先生の姿が印象的でした。

3月8日(金)生物学科 西谷和彦教授 最終講義

3月8日(金)、地学・生物共通講義室にて、生物学科 西谷和彦教授の最終講義「なぜ私は植物細胞壁の森に分け入ったのか」が行われました。本講義では、生い立ちや、幼少期に影響を受けたテレビ番組、書籍のエピソードなど、幅広くお話をしてくださいました。当時の写真も紹介いただき、終始ユーモアを交えた温かい雰囲気の中、講演は進められました。講義終了後には、西谷先生の長年にわたる研究・教育に対するご尽力とご功績に感謝と敬意を込めて、惜しみない拍手が送られました。

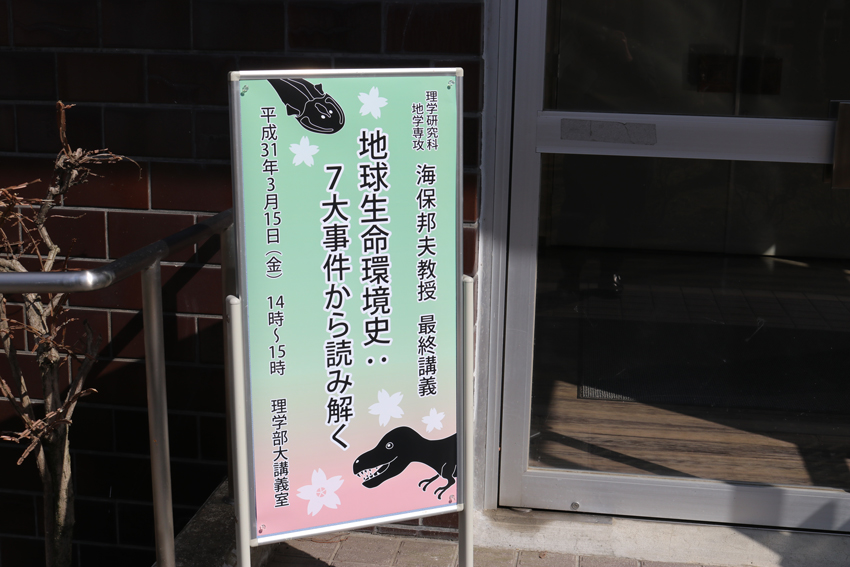

3月15日(金)地学専攻 海保邦夫教授 最終講義

3月15日(金)、理学部大講義棟にて、地学専攻 海保邦夫教授の最終講義「地球生命環境史:7大事件から読み解く」が行われました。海保先生には、理学研究科のニュースレター最新号、アオバサイエンティア No.32の特集ページにもご寄稿いただいております。タイトルは「大量絶滅の発生メカニズム」。こちらも併せてご覧ください。

2月15日(金)理学・生命科学研究科 合同シンポジウム2019 -学生・若手研究者の連携による学術的研究の創出-

2月15日(金)、理学研究科合同C棟2階にて、東北大学大学院理学研究科・生命科学研究科 理学・生命科学研究科 合同シンポジウム2019 -学生・若手研究者の連携による学術的研究の創出-が開催されました。

東北大学大学院 理学研究科では、新学術領域における学生・若手研究者の連携による学際的研究の創出・創生・創造・展開を目標に、教育研究活動の一環として、異分野間の交流を図るため、2007年度から東北大学大学院理学研究科の6つの専攻(数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻)、2016年度には新たに生命科学研究科を加え合同シンポジウムを開催してまいりました。この合同シンポジウムでは、大学院生が主体になり企画・運営を行い、教員がサポートしています。

ポスター発表者の方々全員に一分間のショートプレゼンテーションをし、聴講者は優秀なショートプレゼンテーションに投票。その結果、今年度は6名の方々に「優秀ポスター賞」が授賞されました。

2月27日(水) 天文学専攻 野口正史准教授 最終講義

2月27日(水)、理学研究科青葉サイエンスホールにて、天文学専攻 野口正史准教授の最終講義「銀河と紙と鉛筆と」が行われました。

当日は学内の研究者、学生はもちろん、遠方からもたくさんの方々がご聴講されました。野口先生が天文学に目覚めたのは10歳の誕生日。その日の夜、望遠鏡で土星の輪を見た時から天文学にのめり込んでいったそうです。 最後は「東北大は研究者の多様性があり、カバーする分野もバラエティに富んでいます。これまで支えて下さったたくさんの方々に感謝しています。」との言葉で締めくくられました。

3月7〜9日 Revealing the history of the universe with underground particle and nuclear research 2019

3月7〜9日、理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、国際会議 "Revealing the history of the universe with underground particle and nuclear research 2019" が開催されました。この国際会議は、ニュートリノ科学研究センターの井上邦雄 センター長が代表をつとめる新学術領域「宇宙の歴史をひもとく地下素粒子原子核研究」が主催するものです。参加者は100人を超え、5年間の集大成の発表や今後へ向けたパネルディスカッションが行われました。

理学部PR動画【第二弾】出演者募集!

理学研究科・理学部のPR動画の撮影にご協力していただける方を募集します!ぜひご応募ください!

*

動画第一弾はこちらから

2018年度 もしも君が杜の都で天文学者になったら

今年は、全国から12名の高校生が集まり、宇宙の謎に挑みました。もし天に参加した高校生は通称「もしチル」と呼ばれ、昨年度までで102名を輩出しています。最終日には、1週間かけて研究した成果をまとめ、一般市民の皆様に解りやすく伝える研究成果発表会を理学研究科青葉サイエンスホールで行いました。たくさんの方々のご来場、有難うございました。

発表は、次の通りです。

【チーム名】 あずき組

「銀河の腕の巻き込み具合の数値化による形態進化の考察」

【チーム名】 4K

「惑星状星雲の細分化〜太陽の最期の姿について〜」

【チーム名】 M877(バナナ銀河)

「系外惑星と小惑星の観測による人類の他惑星への移住可能性の検討」

日本学術振興会平成30年度 ひらめき☆ときめきサイエンス 採択事業

天文学振興財団平成30年度第1回 天文学普及・啓発支援事業 採択事業

リンク

*「もしも君が杜の都で天文学者になったら」ウェブサイト

*Tohoku Space Community Facebook

東北にゆかりのある人が参加し、地域に根差したコミュニティとして東北でのイベントの共有や交流を図るグループです。SLAとして もし天に参加した反保雄介さん(宇宙地球物理学科天文コース学部4年)が、所属する Tohoku Space Community の一員としてレポートしています。

写真:反保雄介(宇宙地球物理学科天文コース学部4年)

写真:反保雄介(宇宙地球物理学科天文コース学部4年)

12月1日(土)一般講演会「加速する宇宙とダーク成分」

2018年12月1日(土)に理学研究科青葉サイエンスホールにて、一般講演会「加速する宇宙とダーク成分」が開催されました。

加速膨張する宇宙とすばる望遠鏡で探る宇宙の研究について、高橋 史宜 教授(東北大学大学院理学研究科)と高田 昌広 教授(東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構)がわかりやすく講演されました。会場には幅広い層の方々にご来場いただき、講演後は講師を囲んでのティータイムが設けられ、和やかな雰囲気の中、会が進められました。

11月18日(日)科学で東北を盛り上げ隊!@石巻

【広報サポーター「じょうずに鳴るかな?ストロー笛」】

プラスチックストローの先っぽをハサミで細く切り息を吹き込むと笛になります。パンチで穴を開けて、いろいろな音を出し音階を作ってみたり。長く繋げてみたり。たくさんのアレンジ作品が出来ました。

【天文学専攻「アンドロメダファイト~宇宙に触れるカードバトル~」】

様々な天体の姿やそれらの進化について学べる、オリジナルのカードゲーム「アンドロメダファイト」。ゲーム中は「アンドロメダ〜 ファイッ(ト)!」の掛け声が飛び交い、楽しみながら天文を学びました。

10月13日(土)サイエンスリンク in 山形

2018年10月13日(土)、山形大学体育館にて「サイエンスリンク in 山形」が山形大学SCITAセンターが主催となり、開催されました。今回は8団体が参加し、ワークショップとサイエンスショーが行われました。東北大学からは、広報サポーターが参加しました。たくさんのご来場者があり、どのブースも盛況でした。子どもたちや地域のみなさんに科学のおもしろさをお伝えできたと思います。

【広報サポーター「ストロー笛」】

プラスチックストローの先っぽをハサミで細く切り息を吹き込むと笛になります。パンチで穴を開けて、いろいろな音を出し音階を作ってみたり。長く繋げてみたり。たくさんのアレンジ作品が出来ました。

11月11日(日)ナノチューブの世界的権威 飯島澄夫先生 講演会

2018年11月11日(日)に東北大学片平さくらホールにて、ナノチューブの世界的権威 飯島澄男先生 講演会「私の研究遍歴とカーボンナノチューブの発見」が開催されました。

多数の受賞歴をお持ちで、ノーベル化学賞・物理学賞の受賞候補者とも目される飯島先生の講演を伺える貴重な機会となりました。

9月21日(金)東北大学サイエンスカフェ「数学はお医者さんになれるか?~がんのある治療法と数学の関わり~」

日本人の二人から三人に一人はがんになると言われるほど、がんは私たちにとって厄介な病気の一つです。今回の講演では前立腺がんのある治療法に関する数学的取り組みの一端を紹介しました。「何の役に立つの?」と言われがちな数学ですが、皆さんが知らない数学の一面を体験してもらえたと思います。

参加者からは「少々難しかったが、数式のかみくだいた説明で十分理解できた。」「数学の先生がお医者さんのような視点で、数学だけでなく様々な面から研究していることに希望のようなものを感じ嬉しく思いました。」などの感想をいただきました。

Monday, Oct 1 Orientation for international students

Unlike the previous years, this year, the orientation was held separately from the admission procedure, which was conducted on Friday, September 28. This arrangement was for the later arrival of most of the new students, who were allowed to move-in to the newly opened dormitory, UH Aobayama, on or after September 27.

The orientation started with a welcome speech by the dean, Professor Masahiro TERADA. Since there is no entrance ceremony for students enrolling in October, this speech is intended to make the students feel that this is day one of their fresh start as a member of the Graduate School of Science. Students, who have been really busy with procedures after procedures since arrival, listened intently to the speech and were reviewing what had motivated them, and what they want to achieve while staying here. After that, information on academic matters, daily life, disaster prevention etc., was explained while showing slides and videos.

Before a short beak, participants introduced themselves, covering their nicknames & hobbies. Some nicknames/ hobbies, quite different from their first impression, surprised others and brought smiles to their faces.

We do hope that this orientation will be of help to their life in Sendai. (The slides for the orientation and the relevant links are available at the website of DiRECT)

10月1日(月)新入留学生(大学院生)オリエンテーション

国際交流推進室(DiRECT)では10月1日(月)、理学合同C棟多目的室にて、10月入学の新入留学生(大学院生)向けオリエンテーションを実施しました。参加者は大学院英語プログラム「先端理学国際コース(International Graduate Program for Advanced Science: IGPAS) 」の入学者をはじめ、今年から受入が始まったJICA防災留学プログラムの入学者や研究生など、14ヵ国23名の方々です。

午前に入学手続き、午後にオリエンテーションを行っていた例年と異なり、今回は9月末に入学手続きを実施、オリエンテーションは翌週の月曜に行いました。 入学者の多くが入居したUH青葉山に9月27日以降にしか入寮できず、渡日が全体に遅くなったためです。

オリエンテーションは寺田眞浩研究科長による歓迎の挨拶でスタートしました。10月入学者は入学式に出席する機会がないので、これから本研究科の学生として研究生活が始まることを実感してもらうべく設けたものです。渡日から入寮,区役所や銀行、大学で数々の「手続」に追われる中、研究科長の言葉に聞き入る留学生たちはそれぞれに東北大学への入学を決めた自分を振り返り、研究に期する思いを再確認しているようでした。その後、スライドやビデオを見ながら単位や履修登録、進学などの教務関連情報や、保険・年金・在留・防災などの生活情報を確認しました。

休憩前の自己紹介ではニックネームや趣味をアピールしてもらいました。スポーツ好きの人、漫画やアニメが好きな人、最初の印象と違う愛称や趣味に、場がざわついたり和んだりする場面もありました。

仙台での今後の生活に、このオリエンテーションが少しでも役立つよう願うばかりです。

(当日のスライドや関連リンクをDiRECTのウェブサイトに掲載しています。併せてご参照ください。)

10月1日 (月)環境・地球科学国際共同大学院の認定式が行われました。

環境・地球科学国際共同大学院は、2016年秋からスタートしたプログラムで、『地球を丸ごと理解する』意欲と能力を持った人材を育成します。ドイツのバイロイト大学やハワイ大学など環境・地球科学分野で世界をリードしている欧米の大学、大学院学生の研究を指導している研究機関と連携しながら、リーダーシップを持つ国際性豊かな研究者の育成を目指します。

□環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)

【広報サポーターレポート】9月22日 (土) ぶらりがく『ホタテガイの体の中をのぞいてみよう』

今回のぶらりがくは、「ホタテガイの体の中をのぞいてみよう」と題して開催され、25組61名の方々に参加していただきました。ぶらりが くでは珍しく、生き物を使った解剖の講義でした。講師は東北大学浅虫海洋生物学教育研究センターの経塚啓一郎先生。受精機構についての研究をされています。この浅虫の研究施設は陸奥湾に面した青森県青森市にあり、海洋生物の研究には絶好の場所です。今回の材料のホタテガイは陸奥湾をはじめ北海道や三陸沖などで生産されており、お寿司など食用としても知られている貝です。皆さんも時々目にする機会があるのではないでしょうか。おそらく、こ のような姿で。

この貝柱は大きく独特な食感でとても美味しく、食べたことがある人も多いはず。でも、ホタテガイの体の中にどんな構造があるかなどを注目して みたことはほとんどないのではないでしょうか。今回は、生きたホタテガイを実際に一から解剖し、様々な構造を観察していきました。自分たちで解剖をする前に、まずは経塚先生にホタテガイについてのお話と解剖の演示をしていただきました。

ホタテガイは二枚貝であり、外套膜(がいとうまく)を持つという特徴がある軟体動物の仲間です。貝殻は、この外套膜(がいとうまく)か ら分泌される炭酸カルシウムという成分で形成されています。そして、このホタテガイの貝殻は白色側と茶色側があります。実は、ホタテガイにとっては茶色側が左の方向なのです。これには、参加者一同思わず声をあげるほど驚いていました。いったい、どのように左右が決められて いるでしょうか。一般的に、頭尾軸・前後軸・左右軸の3つの軸が存在しており、このうち頭尾軸と前後軸が決まると左右を決めることができます。驚きを見せた皆さんも、経塚先生の説明に納得した様子でした。さらに、ホタテガイの食べ物や移動方法、天敵についてなど経塚先生のお話は続きます。こうしたホタテガイの特徴を一通り学び、いよいよ解剖開始です。

それぞれに配布された解剖図を確認しながら、自分の目で様々な構造を調べていきます。皆さん丁寧にはさみやピンセットを駆使して、心臓 やエラなどを探しだしていました。中には、「エラカザリ」と呼ばれる寄生虫や「桿晶体(かんしょうたい)」という消化酵素の結晶を見つけ出していた人も。解剖中にはたくさんの質問があがり、経塚先生は会場中を動き回りながら答えてくれました。さらに、ホタテガイのエラや目を顕微鏡で観察もしました。拡大してみると、肉眼では見えなかった目のレンズやエラの繊毛(せんもう)が見えてきます。顕微鏡でみた世界に、皆が感動していました。

今回はホタテガイの体の中を観察していきましたが、意外にも私たち人間と共通した部分があることに気がついたのではないでしょうか。このぶらりがくにとどまらず、日常生活で身近な生き物を改めて観察してみると、新たな発見ができるかもしれませんね。

平成30年9月学位記交付式が行われました

9月11日~13日 第55回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン 総合シンポジウム

2018年9月11日(火)~13日(木)に東北大学理学研究科青葉サイエンスホールにて、「第55回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン 総合シンポジウム」が開催されています。このシンポジウムは、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会の主催で、日本化学会・東北大学理学研究科が共催・後援しています。今回のシンポジウムの幹事は、理学研究科物理学専攻の齋藤理一郎教授です。参加者は国内外から約250名で、国内企業も出展しています。この分野では、国内開催における最大規模の国際シンポジウムとなっています。

幹事の齋藤理一郎先生(左)と飯島澄男先生(右:名古屋大学特別招聘教授、名城大学終身教授)。飯島先生は東北大学大学院理学研究科のご出身です。

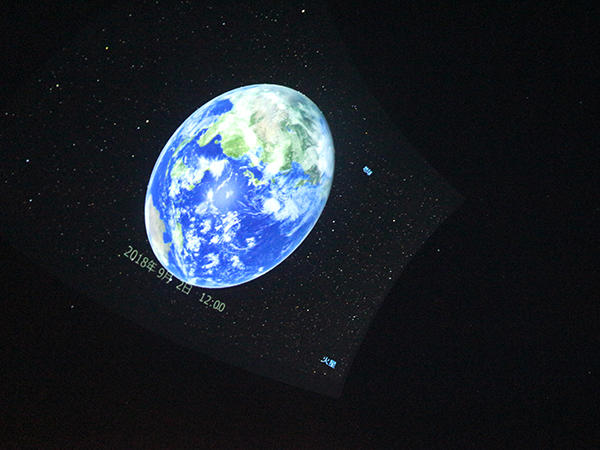

幹事の齋藤理一郎先生(左)と飯島澄男先生(右:名古屋大学特別招聘教授、名城大学終身教授)。飯島先生は東北大学大学院理学研究科のご出身です。9月2日(日)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 プラネタリウムコンサートサックスカルテットで紡ぐ『惑星』のお話

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、今年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。「第2回仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科公開サイエンス講座 宇宙×音楽~サックスカルテットで紡ぐ『惑星』のお話~」が、9月2日に仙台市天文台プラネタリウムで開催されました。このイベントは、宇宙の講演会と音楽のコンサートを、プラネタリウムコンサートという形で融合させるという新しい試みでした。本学の津村耕司助教による、Mitaka(*)を用いた惑星やブラックホールの講演と、関西で主に活動する4人組サクソフォンカルテット Copain(**)による演奏が交互に繰り広げられました。ホルストの「惑星」を今回のために特別にアレンジしたものと、今回のために書き下ろされた新曲「ブラックホールの祝日」などがCopainによって演奏されました。会場には140名ほどの来場者にお越しいただき、普段は宇宙などに関心のない方々にも音楽を通じて科学や宇宙の面白さを知っていただく良い機会となりました。

(*)Mitaka

国立天文台が製作・公開している4次元デジタル宇宙ビューワー。地球から宇宙の大規模構造までを自由に移動して、天文学の様々な観測データや理論的モデルを見ることができます。以下のサイトにて無料公開されています。

(**)サクソフォンカルテット Copain

2014年から関西を中心に活動しているサクソフォニストの4人組。4種類のサックスで織り成す音楽はパワフルなサウンドを創り出し、4人から溢れ出す色彩豊かな音楽を余すことなく表現する。また、それは時に女性らしい優美で繊細な一面をも見せる。

【広報サポーターレポート3】8月11日 (土) ぶらりがく for ハイスクール「超巨大ブラックホールの謎に挑む」

3時間目 天文「超巨大ブラックホールの謎に挑む」

火星大接近や皆既月食など、夜空を見上げながら宇宙について考える機会が多かった今年の夏。ぶらりがく for ハイスクール第3講目は、天文学専攻の秋山正幸教授と一緒に、太陽系のスケールを超えて宇宙の中の銀河とその中心に潜む超巨大ブラックホールの謎について考えました。ぶらりがく後に行われた天体ドーム見学には、天文学に熱い関心を寄せる高校生が30名以上も参加するほどの人気ぶり。

誰もが魅了される宇宙について、研究者はその不思議をどのように明らかにしようとしているのでしょうか。かつてはハワイ観測所にて研究を行っていた、アロハシャツの似合う秋山先生に、研究の最前線とその面白さを教えていただきました。

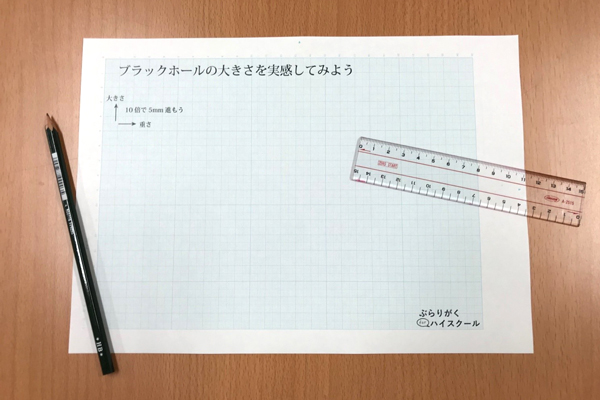

ブラックホールの大きさを実感

聞いたことはあるけれど、その正体や大きさはあまりピンとこないブラックホール。今回の講義は、まず、ブラックホールの大きさを実感してみよう!から始まりました。一人一枚、方眼紙が配布され、横軸に重さ(質量)、縦軸に大きさ(半径)をとってプロットしていきます。グラフにプロットしていくのは、人間、地球、木星、太陽、一番重い星 エータカリーナ、銀河系の中のブラックホール候補天体 白鳥座X-1の6つです。10倍ごとに1マス進むをルールに、重さと大きさの比を使って順番に点をうっていきます。最後に、出来上がったグラフを使って、ブラックホールの大きさが質量に比例することから、もし地球をブラックホールにするとしたら、どのくらいの大きさまで縮めればよいかを考えました。高校生たちは隣に座っている友だちやチューターの大学院生と協力しながら、熱心にグラフを描き、ブラックホールの小ささ?を確認していました。

超巨大ブラックホールの謎

ブラックホールの大きさを実感した後には、未だ明らかになっていない超巨大ブラックホールの謎について、謎が生じる物理学の背景や謎の解明に向けた研究の現状等をわかりやすく教えていただきました。「光すら出てこない黒い穴は本当に存在するのか?」「超巨大ブラックホールはどうやってできたのか?」「超巨大ブラックホールはどのようにして急激に太れたのか?」「光すら吸い込むブラックホールからどうやってジェットは吹き出しているのか?」など、どれも気になる謎ばかり。超巨大ブラックホールの謎の内容は、東北大学サイエンスカフェのYouTubeチャンネルでもゆっくり見ることができます。今回参加できなかった方や講義を復習したい方はぜひご覧ください。

東北大学サイエンスカフェ 第144回「超巨大ブラックホールの謎」

銀河の形成史を「自分の眼で見る」

秋山先生の研究室では、電波からX線にわたるさまざまな波長の「光」を用いた観測を行い、今の宇宙に見られる銀河や超巨大ブラックホールがどのように出来たのかを明らかにしようとしています。講義の中では、①X線でみた深宇宙、②電波でみた深宇宙、③赤外線と可視光でみた深宇宙、それぞれの画像が印刷された3枚のトレースシートが配布され、シートを重ねながら、様々な波長の光を用いて宇宙初期の銀河を実際に観測するという疑似体験をしました。

写真4:トレースシートを重ねて、X線や電波を放射する超巨大ブラックホールを持つ銀河を確認します。

写真4:トレースシートを重ねて、X線や電波を放射する超巨大ブラックホールを持つ銀河を確認します。銀河やその形成史を「自分の眼で見たい!」という好奇心が研究のモチベーションだと秋山先生は言います。研究者でなくとも、夜に星を見ながら「私たちのいる銀河は一体どうやって出来たのだろうか」と、考えたことがある人はいるのではないでしょうか。星を見ることが宇宙への疑問を生み出すきっかけになることは多いです。「自分の眼で見たい!」という秋山先生の言葉から、研究者であっても、そうでなくても共通する宇宙に対する思いや憧れを感じ、これまで以上に研究者に対して親近感が湧きました。

高校生が次世代の研究者として活躍するころには...

現在、ハワイのマウナケア山頂ではTMTと呼ばれる、口径30mにも及ぶ史上最大の光学赤外線望遠鏡の建設が始まろうとしています。今、高校生のみなさんが研究者として活躍する頃には観測が始まる予定です。秋山先生の研究室では、すばる望遠鏡を中心とするさまざまな装置を用いて観測を行うほかに、TMTをはじめとする地上の大型望遠鏡に取り付ける観測装置の開発も行っています。宇宙の中の銀河の形成史を「自分の眼で見る」ことによって明らかにしたいと志す高校生、ぜひ一緒に大学で研究しましょう!

【広報サポーターレポート2】8月11日 (土) ぶらりがく for ハイスクール「生命の起源はどこまでわかったのか?」

2時間目 地学「生命の起源はどこまでわかったのか?」

8月11日(土)、東北大学理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールにて、ぶらりがく for ハイスクールが開催されました。2つ目の講義では『生命の起源はどこまでわかったのか?』と題し、地学専攻の古川善博准教授から、生命が誕生した頃の地球の様子やこれまでの研究によって生命の起源がどこまで明らかにされてきたのかについて解説していただきました(図1)。

「そもそも生命って何だと思う?」「生命はどこで誕生したと思う?」といった質問を参加者に投げかけながら、講義は進行していきました。特に盛り上がりを見せたのが「地球誕生から現在までを1年間に例えると、地球史における様々なイベントは何月何日に当たるか?」を予想していく場面でした。地球誕生を1月1日、現在を12月31日とすると、最古の生命の痕跡は3月5日のもので、人類の誕生はなんと12月31日23時30分程度の出来事なのだそうです。その答えが発表されると、各々が驚きや納得といった色々な表情を見せて反応してくださり、こちらも非常に楽しかったです。終始、うなずいたりメモを取ったりしながら熱心に話を聞き、最古の生命の痕跡の岩石や隕石に触れてもらう場面では、皆さんが興味深そうに観察してくれていました(図2)。

また、講義終了後には、希望者を対象に東北大学理学部自然史標本館と研究室の見学を行いました。標本館の見学では、最古の生命の痕跡の岩石から時代を追って様々な岩石を見てもらい、生命の起源についてより深く学んでいただきました(図3)。研究室見学では、実際にどのような装置を用いて分析を行っているのかを見てもらいました。ある学生さんからの「どれくらいの時間で分析ができるのか?」という質問を受け、「分析自体は30分くらいでポチッとできるけれど、そこには無数の失敗とたくさんの準備が隠れている。とても長い道のりなんだよ!」という古川准教授の回答に、熱心に聞き入る皆さんの表情が印象的でした(図4)。

今回のぶらりがくを通して、参加者の皆さんに地学の面白さを改めて認識していただき、今日私達が存在している奇跡、生命の神秘を感じていただけていれば幸いです。そして、今回参加してくれた学生さんの中から、将来、生命の起源について研究したいと思ってくれた子がいたら、大変嬉しく思います。

【広報サポーターレポート1】8月11日 (土) ぶらりがく for ハイスクール「生物を制御する有機化合物の化学」

1時間目 化学「生物を制御する有機化合物の化学」

今回のぶらりがくは、「ぶらりがく for ハイスクール」と題して高校生を対象にした特別講義が三本立てで行われました。ここでは、そのうちの一つ「生物を制御する有機化合物の化学」についてレポートします。

化学専攻の上田実教授がお送りしたこの講義、夏休みということもあり、90人程の中高生が来てくれました。教授は、「高校までの化学と大学からの化学の違い」「化学と社会や政治との関わり」「薬の働きと分子の構造の関係」など、幅広い内容を分かりやすく話してくれました。初めて聞く内容だったと思いますが、高校では聞けない話だったり、分子模型が配られたりと、刺激的な時間だったのではないでしょうか。

講義のメインである実習は「生物を制御する有機化合物を設計して、人類の危機を救えるか?」と題して、植物を乾燥に強くさせる物質をコンピュータによる計算で見つけようというものでした。参加者は大学院生たちと、実際に研究で使われるプログラムを使って、天然物よりも強い効き目を持つ物質を探しました。大学院生とディスカッションをしながら、目的に合った構造の分子を見つけてく中で、大学の研究を体験できたと思います。また実習の後の質疑応答では、「今回見つけた物質が、副作用を示す可能性はないのか?」など、鋭い質問も飛び出し、積極的に実習に取り組んでくれていたことがうかがえます。

今回の「ぶらりがく for ハイスクール」では、講義の後に研究室見学もあり、オープンキャンパスでも公開していない施設まで見学するなど、盛沢山の内容でした。今日の体験が、参加してくれた高校生にとって、将来をイメージする機会となったはずです。ご参加ありがとうございました!

7月31日(火)、8月1日(水)理学部オープンキャンパス2018

7月31日(火)および8月1日(水)に、東北大学オープンキャンパスが開催されました。オープンキャンパスは、高校生にとっては大学がどんな場所なのかを知るための貴重な機会です。学年問わず、多くの方々に全国各地から東北大学オープンキャンパスにご来場いただきました。非常に気温が高い日ではありましたが、大変賑わっていました。

理学部では、「理学って何だろう?」ということが体験できるようなイベントや展示が青葉山キャンパスにて行われました。理学部の各学科がそれぞれの魅力や特色を詰め込んだ内容を企画しており、その内容は参加してくれた高校生にとっては、普段学校では見られないものばかり。大きな装置を見たり、実験をしてみたり、顕微鏡をのぞいてみたりなど、実物に触れられる展示が多くありました。生き物の仕組みや地球や宇宙の成り立ち、物質の性質など自然の不思議を目の当たりにし、参加者からは楽しそうな表情がうかがえました。さらに、日々研究を行う教授などによる体験授業も行われ、実際に大学で行われている最先端の研究の話に皆、耳を傾けていました。世界の第一線で活躍している研究者の授業を受けて、高校生はわくわくが止まらず、良い刺激になったことでしょう。

これらのイベントは、教授などの研究者はもちろん、大学生や大学院生も運営していました。学生の熱心かつ優しい話しぶりで、活気づいていました。

その他、理学部の入試やカリキュラムの説明会、進学相談会など実際に東北大学理学部への進学を希望する人に向けた催しも行われました。大学進学に向けて、より具体的なイメージができたのではないでしょうか。

オープンキャンパスで普段は踏み入れないようなことを学ぶことができ、「理学」の楽しさが伝わったはずです。また、東北大学理学部でお待ちしております!

*写真をクリックするとスライドショーになります

*写真をクリックするとスライドショーになります

7月28日(土)仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科 公開サイエンス講座 火星ってどんなところ?〜人が住めるか考えよう〜 ー地球物理学専攻・地学専攻編ー

2017年7月1日に東北大学大学院理学研究科と仙台市天文台は連携協力協定を締結し、2018年度のコラボレーション企画として全4回の公開サイエンス講座を行います。

2018年度第1回目のイベントとして、7月28日(土)仙台市天文台にて、地球物理学専攻と地学専攻の学生が中心となり「火星ってどんなところ?〜人が住めるか考えよう〜 ー地球物理学専攻・地学専攻編ー」と題してイベントを開催しました。このイベントは、学生が主体となり企画運営を行いました。各ブースでは、実際に触ったり、作ったり、見たり、、、手を動かしながらサイエンスに興味を持ってもらう工夫を盛り込みました。来場者数は約550名。たくさんのご来場有難うございました。

7月15日(日)サイエンスデイ「ぶらりがく 〜身の回りにあるもので結晶をつくってみよう〜」

7月15日(日)、東北大学川内キャンパスにて、学都「仙台・宮城」サイエンス・デイが開催されました。今年度理学部・理学研究科では、「ぶらりがく 〜身の回りにあるもので結晶をつくってみよう〜」と題し体験イベントを行いました。「ぶらりがく」は、普段見ることができない研究室を見学したり、実験の現場を巡ったり、毎回異なるテーマでフシギの解明現場をのぞいています。また、会場には自由見学できる展示ブース、理学部紹介動画「SCIENCE CHALLENGERS」などの動画視聴ブースも設置しました。

今回の講師は、化学専攻准教授・広報・アウトリーチ支援室副室長の中村逹先生。「身の回りにあるもので結晶をつくってみよう」というテーマで結晶をつくる実験を実施しました。実験に使った主な材料は、畑の肥料などで使われている「尿素」や洗剤など身近ですぐに手に入るものばかりです。実験中は白衣と保護メガネ、手袋をして、小さな研究者になり実験を進めていきます。途中歓声が上がったり、クイズに積極的に参加したり。帰宅後にも楽しんでいただけるよう実験の道具はお持ち帰りいただきました。今回の体験を通し、科学のワクワク感を感じたり、身近な化学に目を向けていただくきっかけになったのではないでしょうか。

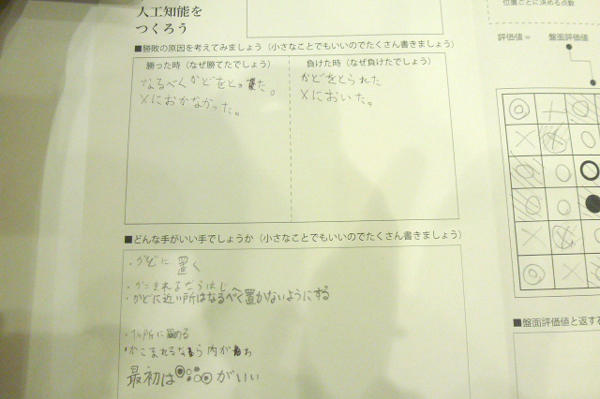

【広報サポーターレポート】6月9日 (土) ぶらりがく『自分より強いリバーシの人工知能をつくろう』

6月9日(土)に行われたぶらりがくは「自分より強いリバーシの人工知能を作ろう」と題し、東北大学理学研究科合同C棟青葉サイエンスホールで開催されました。今回は、ゲームやコンピューターに興味のある約30人の小中学生が参加してくれました。講師はリバーシが趣味の東北大学サイクロトロンRIセンター測定器研究部の田中香津生先生。話がとても楽しく、参加していた皆が田中先生の話に聞き入っていました。私自身も小学生の頃はコンピューターにとても興味を持っていたのを思い出し、わくわくした気持ちで今回の取材を進めていきました。

今回のぶらりがくの目標は、自分よりもリバーシ(オセロ)が強いコンピューターを作ること。これを達成するには、自分が「なんとなく」有利になりそうと思う石の置き方を、「どうして」有利な置き方なのかをうまく言葉にしてコンピューターに教えてあげなければなりません。しかしながら、実はとても難しいこと。コンピューターは大量なデータを扱うことができますが、それを扱う「考え方」を人間が教えてあげなければ動いてくれません。こうした目標に、みなさん熱心に取り組んでいました。

3人1組のチームができ、お互いの自己紹介の後リバーシコンピューターを作っていきました。まずは実際に画面上に石を置いてみて、それぞれが議論しあい、「どのような置き方が有利になるのだろう?」ということをうまく言葉にして、紙に書き出していました。その中でも多くみられた意見は、「角をできるだけ取る置き方が有利」であるということ。しかしこれでは皆が同じような打ち方をするコンピューターになってしまうという田中先生の言葉に、さらなる有利な方法の模索に取り掛かりました。さらに、実際にコンピューター対戦を通してコンピューターが何を考えてゲームを進めているのかを考えてみました。田中先生が用意したリバーシのコンピューターは6種類。それぞれ強さが異なります。ここからさらに参加者たちの議論も盛り上がっていきます。

それぞれのチームの意見が出そろったところで、コンピューターを作っていきました。コンピューターを作るにあたって、参加者が工夫するのは2つのパラメータでした。1つは、盤面評価値という盤面のそれぞれ位置に価値を与えるパラメータ。大きな値ほどコンピューターはその位置に優先して石を置くようになります。もう一つは、返す石の重要度というパラメータ。これによってコンピューターは石を多く返すようにするか、少なく返すようにするかを決めます。これらのパラメータの設定に、最初に紙に書き出したものを反映させていきます。ここも工夫のしどころです。

取材途中、あるチームに石の置き方を書いた紙を見せてもらいました。とてもよく考えられていて、試行錯誤の様子が見て取れます。

全てのチームのコンピューターが出来上がったところで、田中先生が用意したコンピューターを含めて総当たり戦を行いました。この試合の計算が終わるまでの間に、田中先生によるリバーシのコンピューターの種あかしが行われました。リバーシのコンピューターは、設定するパラメータを増やすことで強くすることができます。(今回田中先生が作成したもので、最も強いものは732個!)また、今回はパラメータを人間自身で設定しましたが、今ではコンピューター自身が自ら学習してパラメータを調節することができます。これには驚きです。このままでは人間がすることは無くなってしまうのでしょうか。しかし、田中先生がみんなに伝えたことは、何が面白いのかを考えるのは人間だけができること、ということでした。何をコンピューターにやらせてみたら面白いだろうか、どうしたら便利になるだろうかということを日常の中で考えてみて欲しいと田中先生は続けて参加者に語りかけました。

今回はリバーシのコンピューターが題材でしたが、これに限らずコンピューターはその他のことにも応用ができます。参加者の子どもたちにとっては、人工知能が発展している中でどのようにコンピューターを使うことが出来るのかを考えるきっかけになったのではないかと思います。皆さんも、人工知能について一度知ってみてはいかがでしょうか。

物理学専攻 2018年度大学院入試説明会・研究室見学(仙台会場)が行われました

研究室見学は、青葉山地区、片平地区、三神峯地区から構成された9つの見学コースのうち、参加者が2コース選択して見学できるようになっています。各コースの教員から研究に関するより詳細な説明を受け、研究室の雰囲気を体感したことで、進学後のイメージを持てたのではないでしょうか?

【参考リンク】

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 http://www.phys.tohoku.ac.jp/

東北大学金属材料研究所 http://www.imr.tohoku.ac.jp/

東北大学多元物質科学研究所 http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

東北大学材料科学高等研究所 (AIMR) https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/index.html

5月12日(土)次世代火山研究者育成プログラム 2018年度認定式開催

2018年度のプログラム受講生は22名。本プログラムを通じて幅広い知識や経験を習得し、将来火山専門家として活躍されることを期待しております。

リンク:火山研究人材育成コンソーシアム構築事業

4月22日(日)仙台市天文台 アースデイ講演会 花輪 公雄 名誉教授「黒潮大蛇行ー12年ぶりに起こった大蛇行とその影響ー」

2018年4月22日(日)、仙台市天文台 加藤・小坂ホールにて、名誉教授 花輪 公雄 先生のアースデイ講演会が開催されました。仙台市天文台では、2010年から毎年、ユネスコが定めた地球環境について考える日「アースデイ」にちなんだ講演会を行っており、今年で8回目となります(2011年は震災のため休止)。花輪先生は初回より毎年欠かさずご講演されております。

今回は「黒潮大蛇行ー12年ぶりに起こった大蛇行とその影響ー」と題し、12年ぶりに大蛇行流路を取った日本南岸を流れる世界有数の海流である黒潮についてご講演されました。

講演は、「1.黒潮の成り立ち」「2.黒潮大蛇行とは」「3.黒潮大蛇行の影響」の3部構成で行われました。黒潮大蛇行の発生メカニズムは諸説あり、中でも最近注目されている黒潮大蛇行の発生メカニズムとして「引き金蛇行の形成と膠州海山の効果」について説明されました。

当日は仙台市内で大きなイベントが行われたにも関わらずたくさんのご来場者に恵まれ、講演後の質疑応答でも多くの質問が投げかけられました。

東北大学大学院理学研究科 合同入試説明会2018が開催されました

4月28日(土)、東北大学東京分室(サピアタワー10階)にて東北大学大学院理学研究科合同入試説明会が開催されました。 平成22年から9回目を迎えた今年度の合同入試説明会の参加者数は最多の136名となりました。たくさんのご参加ありがとうございました。

実行委員長の兒玉忠恭先生による全体のスケジュール説明、教務委員長の日笠健一先生による理学研究科の紹介の後、各専攻にわかれて入試、各研究室の紹介となります。教員による説明はもちろん、過去に他大学から東北大学に進学した学生から直接話を聞ける貴重な機会となったようです。

説明会参加者数推移| H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |

| 参加者数 | 60 | 60 | 45 | 76 | 75 | 92 | 93 | 129 | 136 |