お知らせ

- トップ

- お知らせ

原子配置制御による原子層金属/半導体の作り分けに成功 −超微細電子デバイス応用へ新たな道−

概要

東北大学原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR)の菅原克明助教、高橋隆教授、同大学院理学研究科の佐藤宇史准教授、東京工業大学物質理工学院の一杉太郎教授、埼玉大学大学院理工学研究科の上野啓司准教授らの研究グループは、これまで知られていない正八面体構造を持つセレン化ニオブ(NbSe2)原子層薄膜の作製に成功しました。電子状態の精密な測定から、この物質が従来知られていた三角プリズム型の構造ユニットを持つ金属的NbSe2と異なり、電子間の強い相互作用の結果形成される「モット絶縁体」注1)であることを見出しました。この結果は、同じNbSe2を用いても、局所構造のトポロジーを変化させることで、金属と半導体(絶縁体)を作り分けることができる事を示しています。今回の成果は、結晶構造の原子配置を制御した超微細原子層電子デバイスの開発に大きく貢献するものです。

本成果は、平成28年10月21日(英国時間)に英国科学誌Nature系の専門誌NPG Asia Materialsに掲載されました。

研究の背景

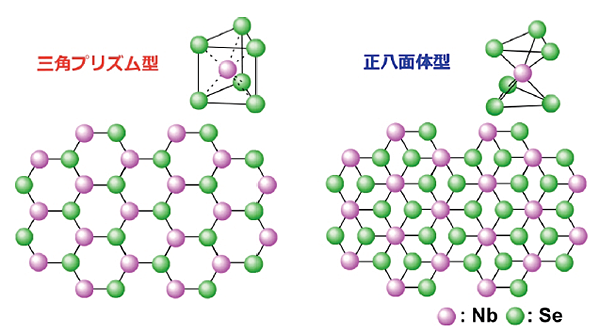

近年、層状物質を極限まで薄くすることによって新機能を発現させる取り組みが精力的に行われています。グラファイトを極限まで薄くしたグラフェンが、グラファイトには無い様々な性質を持つことはその典型例です。層状物質であるNbSe2は、ニオブ(Nb)とセレン(Se)の層が積み重なった構造をしており、その構造ユニットはグラフェンと類似した六角形をした三角プリズム型であることが知られています(図1)。このプリズム型の局所構造を持つバルクのNbSe2結晶は、室温では金属で、低温で電荷密度波注2)と超伝導という全く異なる状態が共存して出現する事が知られています。一方で、正八面体型の原子配置を持つNbSe2(図1)は、良質の試料を作製することが困難で、その性質は未解明のままでした。

研究の内容

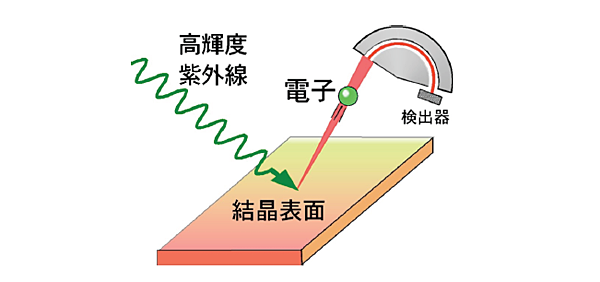

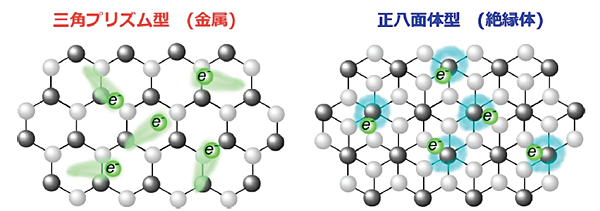

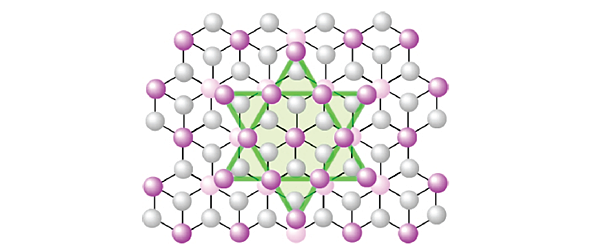

今回、東北大学、東京工業大学、埼玉大学の共同研究グループは、分子線エピタキシー法注3)を用いて、グラフェン薄膜上に原子層レベルで精密に制御された高品質な単原子層NbSe2 (図1)を作製することに成功しました。さらに、原子層NbSe2を作製する際の基板であるグラフェンの温度を精密に制御することで、低温加熱の場合には三角プリズム型構造ユニットを持つNbSe2を、高温加熱の場合には正八面体型構造のNbSe2を、精度良く作り分けることに成功しました。さらに、これまで未解明であった正八面体型の構造ユニットを持つ単原子層NbSe2の電子状態を角度分解光電子分光 (図2) 注4)を用いて調べた結果、理論計算から予測されていたような金属的性質を全く持たず、電子同士の強い相互作用によってバンドギャップ注5)が形成されたモット絶縁体(図3)という絶縁体(半導体)であることを見出しました。さらに、この正八面体型NbSe2においては、複数のNb原子が集まってできる"ダビデの星"構造(図4)という特殊な電荷秩序状態が形成されていることも明らかにしました。

今後の展望

本研究は、ポストグラフェンとして大きな注目を集めている遷移金属ダイカルコゲナイドのひとつであるNbSe2について、局所構造の原子配置を制御する事によって、金属/半導体(絶縁体)を作り分ける事ができる事を示したものです。今後、この金属/半導体NbSe2原子層薄膜を利用した超微細原子層電子デバイスへの応用展開が期待されます。

なお、本成果は、新学術領域「原子層科学」(領域代表者: 齋藤理一郎)および「トポロジーが紡ぐ物質科学のフロンティア」(領域代表者: 川上則雄)、科研費基盤研究(A)「スピンARPESによる機能性薄膜ハイブリッドの創出」(研究代表者: 高橋 隆)、学際研究重点プログラム「原子層超薄膜における革新的電子機能物性の創発」(研究代表者: 高橋 隆)、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の援助によって得られました。

用語解説

注1) モット絶縁体

電子間の斥力相互作用によって、電子が原子の周りに局在して絶縁体となったものです。

注2) 電荷密度波

電子の電荷が、結晶の周期性とは異なる周期性で規則的に分布する現象です。電荷密度波が起こるかどうかは物質の結晶構造や次元性に密接に関係しており、低次元物質に多く見られます。

注3) 分子線エピタキシー法

超高真空槽内に設置したいくつかの蒸着源(材料)を加熱等により蒸発させ、対向した基板上に堆積させる手法です。膜厚を原子レベルで制御することが可能であり、高品質単結晶薄膜が作製できます。

注4) 角度分解光電子分光

物質の表面に紫外線やX線を照射すると、表面から電子が放出されます(外部光電効果)。放出された電子は光電子と呼ばれ、その光電子のエネルギーや運動量(角度)を測定することで、物質中の電子状態が分かります。

注5) バンドギャップ

半導体や絶縁体で、電子が占有する最高のエネルギー準位と、電子が非占有となる最低のエネルギー準位の間のエネルギー差のことで、半導体を電子デバイスとして利用する際の重要なパラメータです。

参考図

図1. 単原子層NbSe2の単位格子と上から見た結晶構造の模式図。(左図)三角プリズム型、(右図)正八面体型。

図2. 角度分解光電子分光の概念図。物質に高輝度紫外線を照射し、放出された光電子のエネルギーと運動量を精密に測定することで、物質の電子状態を決定できる。

図3. NbSe2原子層の電子の振る舞い。(左図)三角プリズム型は金属的性質をもつため自由に電子が運動するが、(右図)正八面体型ではNb原子周辺に電子が局在してモット絶縁体となる。

図4. NbSe2原子層で形成される「ダビデの星」の模式図。複数のNb原子が、特定のNb原子を中心に歪み整列することで形成される。

論文情報

Yuki Nakata, Katsuaki Sugawara, Ryota Shimizu, Yoshinori Okada, Patrick Han, Taro Hitosugi, K. Ueno, Takafumi Sato, and Takashi Takahashi, "Monolayer 1T-NbSe2 as a Mott insulator", NPG Asia Materials (2016)8,e321, DOI:10.1038/am.2016.157.

発表雑誌

NPG Asia Materialsオンライン速報版、2016年 10月21日公開(英国時間)

お問い合わせ先

<研究に関すること>

菅原 克明(すがわら かつあき)

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR) 助教

Tel:022-217-6169

E-mail:k.sugawara[at]arpes.phys.tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

皆川 麻利江(みながわ まりえ)

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR)

広報・アウトリーチオフィス

Tel:022-217-6146

E-mail:aimr-outreach[at]grp.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2016年11月 7日