お知らせ

- トップ

- お知らせ

有機超伝導体における光の増幅現象を発見 レーザーの原理で超伝導の機構を解明する

発表のポイント

● 有機超伝導体注1)において光の増幅現象(誘導放出)を発見

● 誘導放出の時間応答の解析から超伝導の機構を提案

● 銅酸化物や鉄ヒ素系高温超伝導体への応用によって高温超伝導注2)の機構解明が期待

概要

東北大学大学院理学研究科の岩井伸一郎教授、川上洋平助教、石原純夫教授、中央大学理工学部の米満賢治教授、東北大学金属材料研究所の佐々木孝彦教授、名古屋大学大学院工学研究科の岸田英夫教授、分子科学研究所の山本浩史教授、川口玄太特任助教らの研究グループは、有機超伝導体に極めて強い光パルスを照射した瞬間、光が増幅される現象(誘導放出)が起こることを発見しました。さらに、この誘導放出は、超伝導の発現の仕組みとも関係していることが明らかになりました。今後、銅酸化物や鉄ヒ素系などの高温超伝導の機構解明に役立つことが期待されます。

この成果は英国科学雑誌「Nature Photonics」のオンライン版に2018年6月25日午後4時(ロンドン現地時間)に掲載されました。

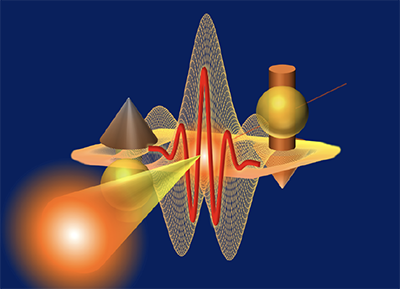

図:光強電場によって変調を受ける超伝導(クーパー対)の概念図

研究の背景

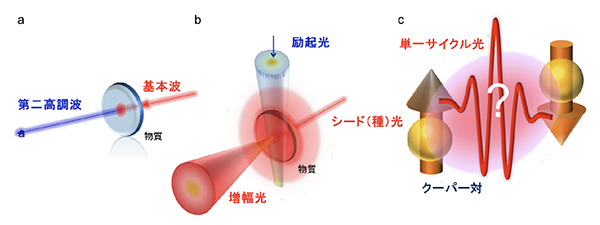

強い光の照射によって、物質が元の光とは異なる色で光ったり、弱い光が増幅されたりする現象は、非線形光学効果と呼ばれます。第二高調波発生などの波長変換(図1a)やレーザーの原理として知られる誘導放出(図1b)はその代表的例です。近年のレーザー技術の進歩は、アト秒(1アト秒= 百京分の一秒)X線の発生など、非線形光学(非線形フォトニクス)に革新的なイノベーションをもたらしました。これらは、かつてない強度の光を、わずか数フェムト秒(1フェムト秒=数百兆分の一秒)程度のごく短い時間に集中して物質に照射することによって可能になったものです。しかし、こうした新たな非線形フォトニクスの対象は、原子や分子の他、一部の半導体や絶縁体などに限られています。

一方、超伝導は、もっとも有名な物理現象の一つです。超伝導の機構としては、「フォノン(原子の振動)をやりとりすることによる電子間の見かけ上の引力によって電子の対(クーパー対)が形成され、凝集する」というBCS理論(1972年ノ―ベル物理学賞)がよく知られています。しかし、銅酸化物の高温超伝導体や有機超伝導体などでは、全く異なる機構も示唆されています。本研究では、パルス幅数フェムト秒の極超短パルス光が拓く非線形フォトニクスの舞台を、超伝導体へ拡げ(図1c)、さらにこのアプローチを超伝導の機構解明に用いることができないかと考えました。

図1 a 波長変換(第二高調波発生) b 光増幅(誘導放出)の模式図 c 超伝導体の非線形フォトニクスの概念図

研究の内容

本研究では、6フェムト秒という極めて短いパルス幅のレーザー光を用い、ポンププローブ法注3)と呼ばれる方法によって、有機超伝導体の非線形光学効果を調べました。6 フェムト秒という時間間隔は原子が動く時間スケールよりも短いため、原子の運動によって物質が暖まる暇がなく、物質が壊れることもありません。

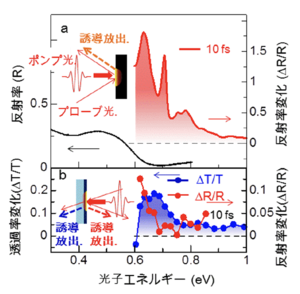

図2 有機超伝導体κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Brにおける誘導放出のスペクトル。 a 反射率の増加(赤塗)と b 透過率の増加(青塗)が同時に起きている。

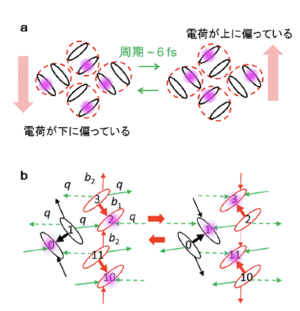

図3 シミュレーションによって示された非線形電荷振動(a)と振動が同期する機構(b)の模式図。

図2はポンププローブ法によって測定した有機超伝導体κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Brにおける誘導放出のスペクトル[ポンプ光照射後10フェムト秒(fs)後に測定]です。誘導放出のスペクトルやその時間プロファイルを詳しく解析したところ、通常の励起状態からの誘導放出や、その他の非線形光学効果では説明できないことがわかりました。量子多体効果注4)を考慮した理論シミュレーションによれば、極めて強い光をこの物質に照射した場合、図3に示すように、電荷(紫色)が下に偏った状態(図左)と上に偏った状態(図右)の間の振動によって、この誘導放出が起きることがわかりました。この振動は、同期現象と呼ばれる非線形効果に例えることもできます。同期現象は、吊り橋を歩く群衆の(それぞれ異なる)歩調が同期して橋を大きく揺らしたロンドンのミレニアム橋の閉鎖(2000年)で有名です。図3bのb1, b2, p, qに示すように、有機超伝導体を構成する分子間の距離や相対角によって、電荷が分子間を振動する周期は様々に異なりますが、強い光電場と電子間のクーロン反発によって、それらが、同一のリズムで振動をすることが可能になります。

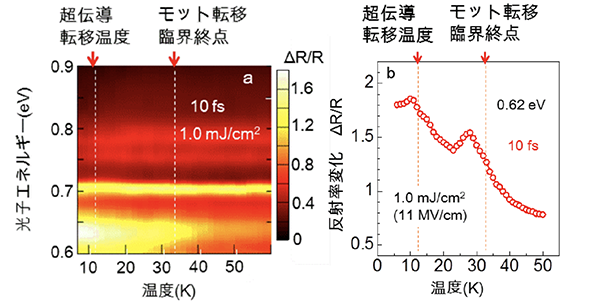

さらに、誘導放出の強度は、超伝導の転移温度付近で異常な増大を示します(図4)。本研究で観測された誘導放出の時間応答と温度依存性は、超伝導の微視的な機構(クーパー対の形成)に、電子間のクーロン反発注5)が重要な役割を果たしていることを示しています注6)。冒頭で述べたように、銅酸化物高温超伝導体や有機超伝導体では、電子-フォノン間の相互作用を引力の起源とするBCS機構以外の機構が長年議論されてきましたが、「相互作用の時間スケールを実測する」という新しい方法によって、この問題が明らかになる可能性があります。

「非線形フォトニクスによって、超伝導の機構を解明する」という本研究の挑戦は、最先端レーザー技術に加え、有機結晶における化学圧力の制御、精密ナノ薄膜制御、量子多体理論の各分野をリードする最先端の研究アプローチを有機的に組み合わせることによって初めて実現したものです。

図4 誘導放出強度(ポンプ光照射後10 fs後、光強度1.0 mJ/cm2)の温度依存性。 aスペクトル全体の温度依存性 (光子エネルギーと温度の二次元プロット)。 b ピーク近傍(0.62 eV)で切り出した温度プロファイルモット転移線の臨界終点に関しては注7)を参照。

今後の課題

i) 銅酸化物や鉄ヒ素系の高温超伝導体においても、機構解明が期待できる。より高い(室温に近い)超伝導転移温度を持つ物質の創製や超伝導の光制御が可能になる。

ii) アト秒時間精度の干渉計やアト秒X線を用いた実験で観測することにより、超伝導体のアト秒ダイナミクスを明らかにする。

以上の研究成果は、文部科学省科研費基盤研究A「5フェムト秒極超短赤外パルス光による強相関電子系の動的局在と秩序形成の研究」、(研究代表者:岩井伸一郎)、分子・物質合成ナノプラットフォーム(分子科学研究所、文部科学省)等の支援により行われました。

用語解説

注1)有機超伝導体

超伝導は、水銀、鉛、ニオブなどの単一元素からなる物質のほか、銅酸化物、鉄ヒ素などの化合物においても観測されるが、多くの超伝導体は、金属元素を含んでいる。一方、1970年代に導電性ポリマー(2000年ノーベル化学賞)が発見される以前は、(金属元素を含まない有機物のみの化合物としては)超伝導はおろか、通常の"金属"をつくることでさえ困難であった。しかし、有機物のみからなる超伝導体の研究は1970年代の後半に始まり、1980年代には、TMTSF (テトラメチルテトラセレナフルバレン)やBEDT-TTF(ビスエチレンジチオテトラチアフルバレン)と呼ばれる分子の化合物において、マイナス270~260度(絶対温度0.3 K-10 K)程度の転移温度の超伝導が観測された。その後、金属をドープしたフラーレン(C60)固体ではより高い転移温度(~30 K)が観測されている。これらの有機超伝導体の中で、本研究の対象物質であるBEDT-TTF化合物は、銅酸化物の高温超伝導体と同様に、モット絶縁体(クーロン反発の効果によって電荷が動けなくなった絶縁体)に関係した機構(クーロン反発や反強磁相互作用)が示唆されているが、いずれの物質系でも詳細な機構は解明されていない。

注2)高温超伝導

1980年代後半、銅酸化物YBa2Cu3O7-δ(イットリウム系) や Bi2Sr2Ca2Cu3O10(ビスマス系)など、液体窒素温度(-196度、絶対温度77 K)より高温で超伝導となる物質が発見された。その後2008年には、鉄ヒ素化合物の超伝導体LaFeAsO1-XFX(転移温度マイナス240度、絶対温度~30 K)が注目された。銅酸化物では、モット絶縁体に対してキャリアドープを行うことによって超伝導への転移が起こる。一方、鉄ヒ素系では、さらに複数の軌道がからみあうことが重要だと考えられる。いずれも、BCS理論では説明できないとされ、長年の研究にもかかわらず、詳細な機構は明らかにされていない。

注3)ポンププローブ分光

ポンプ光(励起光)を物質に照射することで起こされる電子状態や構造の変化を計測するため、続けてプローブ光(計測光)を物質に照射して反射率や透過率の変化を調べる方法。ポンプ光、 プローブ光にそれぞれ数フェムト秒の幅のパルス光を用いて、ポンプ光とプローブ光の照射時間差を光学遅延回路で制御することにより、超高速時間分解分光が可能になる。

注4)量子多体効果

一つの電子がどのように振る舞うかは、量子力学を用いて理解することができる。一方、電子が多数存在する場合、電子の電荷間に働くクーロン反発や、スピン間の相互作用(交換相互作用)などが無視できない効果となって表れる。このような電子の多体効果(量子多体効果)によって超伝導、強磁性、分数量子ホール効果などの機構が(完全にではないが)説明できる。

注5)クーロン反発エネルギー

固体中の電子や正孔は、1つの原子や分子のみに属するのではなく、結晶全体を動き回る性質を持つ。一方、電子は互いに避け合う結果、自由に動けなくなってしまうことがある。電子が動き回る性質と避けあって動けなくなる性質は、それぞれ運動エネルギーとクーロン反発エネルギーによって特徴付けられる。これらの2つのエネルギーの相対的な大きさによって、その物質の電気的特性が金属の状態になるか絶縁体の状態になるのかが決まる。モット絶縁体は、このようなクーロン反発エネルギーの効果によって安定化された絶縁体である。

注6)誘導放出の時間応答と超伝導の機構

エネルギーと時間はお互いフーリエ変換の関係で結ばれている。この関係によれば、時間軸の振る舞いから、関与する相互作用のエネルギーを知ることができる。本研究の対象物質では、超伝導ギャップの大きさ(数 meV(eV=電子ボルト))から、超伝導状態を"見る"ためには、少なくともピコ秒(一兆分の一秒)程度の時間が必要と見積もられる。ところが、今回の結果は、そのわずか数百分の一の時間内に、超伝導状態が検出できることを示している。このことは、超伝導の微視的形成機構であるクーパー対の形成には、超伝導ギャップ(~数meV)よりも遥かに(数百倍)大きなエネルギーの相互作用(電子間のクーロン反発)が関わっている、ということを意味する。

注7) 臨界終点

熱力学上の概念で相図上の一次転移線(異なる相の間の境界線)が終端する点。本研究の対象物質の場合は、温度-圧力相図において、モット絶縁体と超伝導(低温)および金属(高温)の境界線の終端に対応する。この臨界終点では、二つの相を隔てる熱力学的な自由エネルギーのバリアが消失する。ここでは詳しく触れないが、誘導放出の強度は、この臨界終点においても異常な増大を示している。

論文情報

雑誌名: Nature Photonics

論文タイトル:Nonlinear charge oscillation driven by a single-cycle light field in an organic superconductor (単一サイクル光電場によって駆動される有機超伝導体の非線形電荷振動)

著者:川上 洋平、天野 辰哉、米山 雄登、赤峯 勇人、伊藤 弘毅、川口 玄太、山本 浩史、岸田 英夫、伊藤 桂介、佐々木 孝彦、石原 純夫、田中 康寛、米満 賢治、岩井 伸一郎

DOI番号:10.1038/s41566-018-0194-4

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科物理学専攻

教授 岩井伸一郎(いわい しんいちろう)

E-mail:s-iwai[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

特任助教 高橋 亮(たかはし りょう)

電話:022-795-5572、022-795-6708

E-mail:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2018年6月26日