お知らせ

- トップ

- お知らせ

令和6年能登半島地震に伴う学術研究船「白鳳丸」

緊急調査航海(第一次、第二次)の結果速報

● 令和6年1月から2月にかけて実施した学術研究船「白鳳丸」(写真1)による2回の緊急調査航海で設置・回収した海底地震計(※1、図1及び写真2)26台の観測データから、陸上の観測網で同時に観測された地震(余震)のうち約600回(気象庁による一元化震源カタログから、マグニチュード2以上の地震を抽出)の地震データについて解析を進めた。

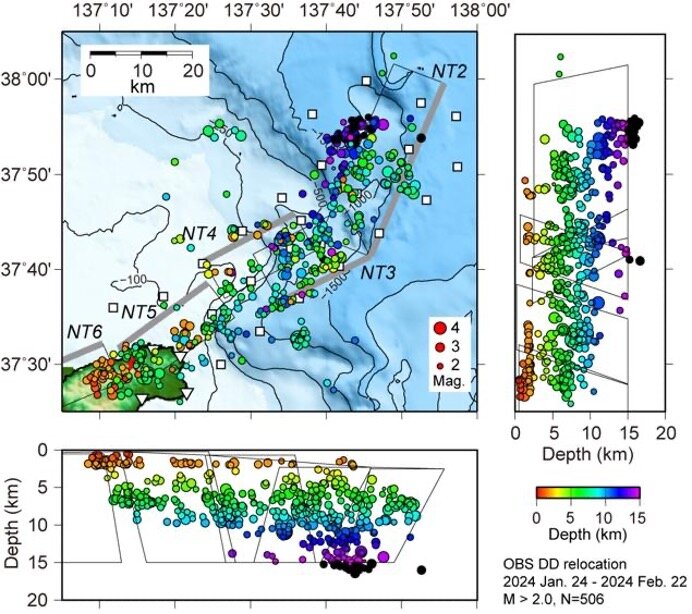

● 能登半島北東沖の地震活動については、海域に観測点が存在しないため詳細な震源分布などは不明だったが、これまでの解析結果から、沿岸付近では深さ10km程度の深さまで地震が発生しているのに対し、沖合では深さ16km程度とより深部で活動が見られた(図2)。

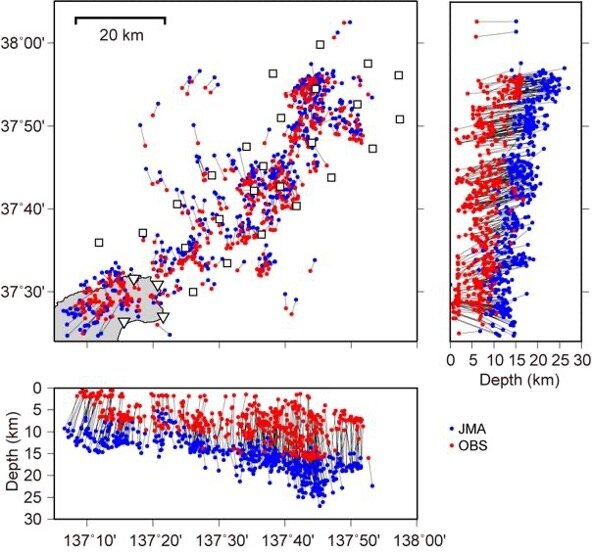

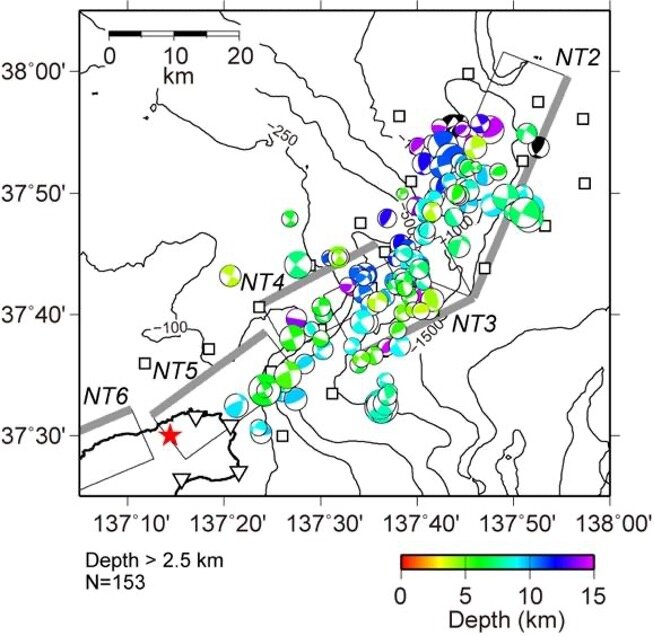

● 上記の結果は、これまで陸上の観測データから推定されていた震源(気象庁一元化震源)よりも、実際には10kmほど浅い場所で発生していることを示している(図3)。また、震源メカニズムについては、令和6年1月1日の本震と同様に北西−南東方向に圧力軸を持つ逆断層型メカニズムによる地震に加え、横ずれ型のメカニズムで発生した地震も多く発生していたことが分かった(図4)。

● 令和6年6月以降に予定されている航海により回収される観測データを加え、さらなる詳細な解析を進めるとともに、必要な追加の調査観測を実施する。調査結果については既に一部、地震調査研究推進本部地震調査委員会や石川県防災会議震災対策部会等で報告していることに加え、日本地球惑星科学連合2024年大会(令和6年5月26日~31日)でも発表を行う(参考2)。

● なお、今回の解析に用いた海底地震計を回収した「白鳳丸」緊急調査航海(第二次)は文部科学省科学研究費補助金(特別研究促進費)(23K17482)の一部支援を受けて実施した。

用語解説

※1 海底地震計(OBS: Ocean Bottom Seismograph):船舶により海底に設置し、耐圧容器に内蔵したセンサーにより数か月から1年程度地震波を観測し、レコーダーによりデータを蓄えることができる。音響通信により錘を切り離し、自己浮上したところを船舶により回収する。

写真1:学術研究船「白鳳丸」

写真2:OBS投入作業の様子

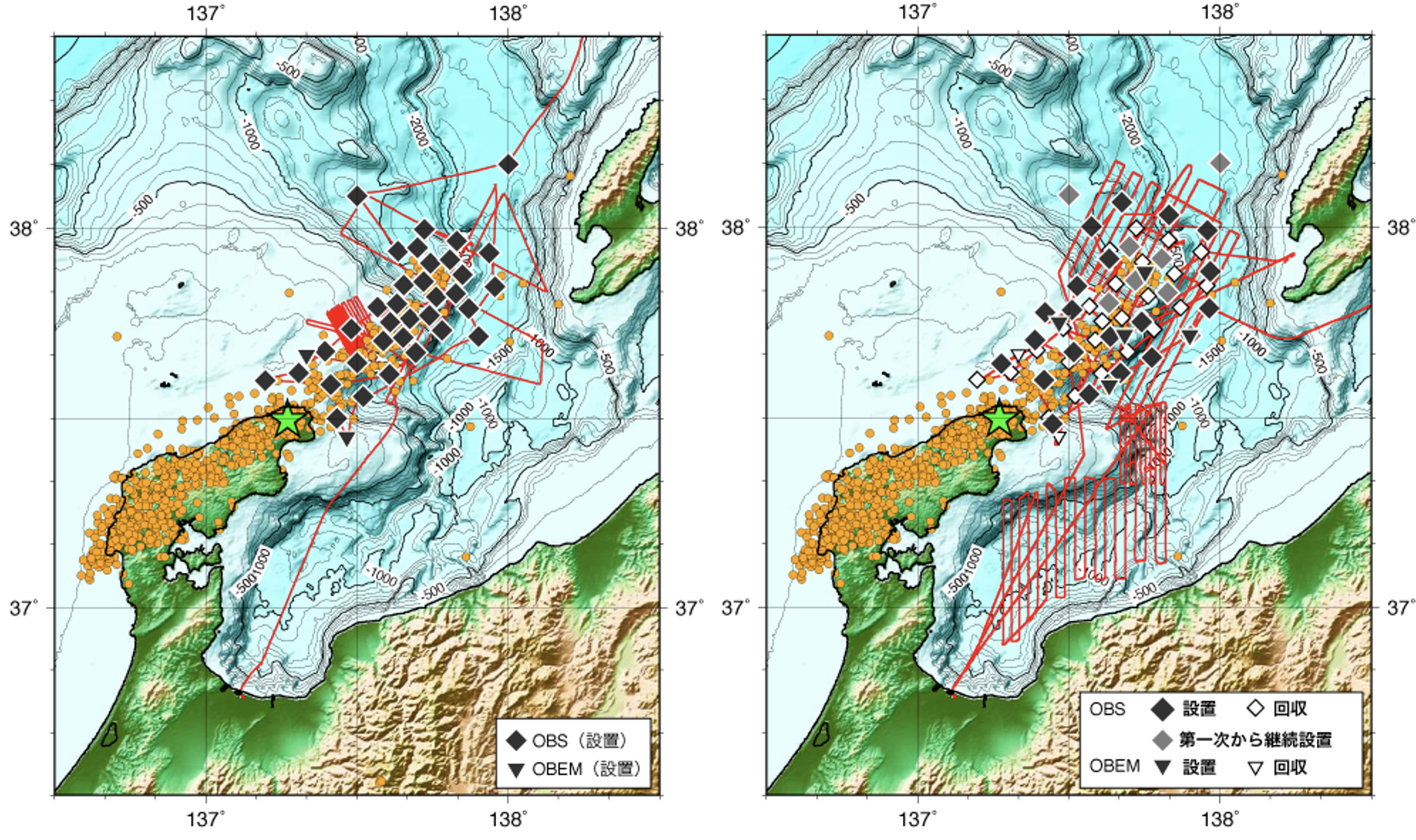

図1:第一次航海(左)ならびに第二次航海(右)の調査海域図。赤線はそれぞれの航海の航跡。★は本震の震央、●は気象庁による令和6年1月1日の震源分布。地形データは、日本海洋データセンター及び国土地理院のデータを使用。

図2:OBSデータを用いた暫定的な解析による震源位置と、「日本海地震・津波調査プロジェクト」による断層モデル(NT2-NT6)。色は震源の深さを示す。

図3:気象庁一元化震源(JMA)(●)とOBS観測による震源(●)の比較。

図4:OBSデータを用いて推定された震源メカニズム解。ビーチボール状のマークは「震源球」と呼ばれ、断層の向きやずれの方向に応じて4象限に分かれ、交互に押し(塗りつぶし)と引き(白)の波が伝わる領域を表わす。

(参考1)「白鳳丸」による緊急調査航海の実施に関するプレスリリース

令和6年能登半島地震に伴う学術研究船「白鳳丸」緊急調査航海の実施について

令和6年能登半島地震に伴う学術研究船「白鳳丸」緊急調査航海(第二次)の実施について

(参考2)日本地球惑星科学連合2024年大会での発表

令和6年5月28日(火) 17:15〜18:45

ポスター会場 (幕張メッセ国際展示場 6ホール)

[U15-P48] 「白鳳丸」による2024年能登半島地震緊急調査航海(KH-24-JE01、KH-24-JE02C)の概要

*尾鼻 浩一郎1、高橋 努1、村井 芳夫2、日野 亮太3、太田 雄策3、東 龍介3、佐藤 利典6、篠原 雅尚4、塩原 肇4、一瀬 建日4、山田 知朗4、悪原 岳4、中東 和夫5、馬塲 久紀7、伊藤 喜宏8、山下 裕亮8、後藤 忠徳9、八木原 寛10、仲谷 幸浩10、笠谷 貴史1、大田 優介1、金子 純二1、小倉 訓1、野 徹雄1、藤江 剛1、小平 秀一1、KH-24-JE01およびKH-24-JE02C 乗船研究者

(1. 海洋研究開発機構、2. 北海道大学大学院理学研究院、3. 東北大学大学院理学研究科、4. 東京大学地震研究所、5. 東京海洋大学学術研究院、6. 千葉大学大学院理学研究院、7. 東海大学海洋学部、8. 京都大学防災研究所、9. 兵庫県立大学大学院理学研究科、10. 鹿児島大学理工学域理学系)

https://confit.atlas.jp/guide/event/jpgu2024/subject/U15-P48/tables?cryptoId=

[U16-P14] 海底地震計を用いた令和6年能登半島地震の緊急海底観測による余震分布

*篠原 雅尚1、村井 芳夫2、日野 亮太3、太田 雄策3、東 龍介3、佐藤 利典4、塩原 肇1、望月 公廣1、一瀬 建日1、山田 知朗1、悪原 岳1、酒井 慎一9,1、蔵下 英司1、中東 和夫5、馬塲 久紀6、伊藤 喜宏7、山下 裕亮7、八木原 寛8、仲谷 幸浩8、小平 秀一10、尾鼻 浩一郎10、藤江 剛10、高橋 努10、KH-24-JE01およびKH-24-JE02C 乗船研究者

(1. 東京大学地震研究所、2. 北海道大学大学院理学研究院、3. 東北大学大学院理学研究科、4. 千葉大学大学院理学研究院、5. 東京海洋大学学術研究院、6. 東海大学海洋学部、7. 京都大学防災研究所、8. 鹿児島大学理工学域理学系、9. 東京大学大学院 情報学環・学際情報学府、10. 海洋研究開発機構)

https://confit.atlas.jp/guide/event/jpgu2024/subject/U16-P14/tables?cryptoId=

(参考3)これまでの経緯等

海洋研究開発機構、東京大学地震研究所、北海道大学大学院理学研究院、東北大学大学院理学研究科、千葉大学大学院理学研究院、東京海洋大学海洋資源エネルギー学部門、東海大学海洋学部、京都大学防災研究所、兵庫県立大学大学院理学研究科、鹿児島大学大学院理工学研究科からなる研究チームは、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を踏まえ、JAMSTECが所有する学術研究船「白鳳丸」による緊急調査航海(第一次:令和6年1月16日~1月23日、第二次:令和6年2月19日~3月1日)を実施しました。

令和6年1月に実施した第一次航海では、海底地震計(OBS、※1)34台と海底電位磁力計(OBEM)2台を設置するとともに、能登半島北東沖を中心とした海域で海底地形調査などの航走観測を実施しました。

令和6年2月に実施した第二次航海では、第一次航海で設置したOBS34台のうち26台と、OBEM2台を回収するとともに、新たにOBS20台とOBEM5台を設置しました。また、能登半島北東から佐渡島西方及び富山湾北部にかけての範囲で海底地形調査などの航走観測を実施しました。

なお、現在設置中のOBS28台とOBEM5台については、令和6年6月以降の回収を予定しています。

問い合わせ先

<調査に関すること>

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター[web]

教授 日野 亮太

電話:022-225-1950

Email:hino[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科 広報・アウトリーチ支援室

電話:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2024年5月24日