お知らせ

- トップ

- お知らせ

金星大気高層における重水素/水素比率の劇的増加

─大部分の水が消失した過程の解明に一歩─

発表のポイント

● 欧州宇宙機関(ESA)の金星探査機Venus Express(注1)のデータ解析により、大気中に含まれる水蒸気、およびその同位体(注2)比(重水素を含む水分子の割合)が高度70 kmから100 kmにかけて劇的に増加することを示しました。

● この同位体比の増加を説明するために、大気中の微粒子(エアロゾル)の効果を含んだ水循環を新たに提案しました。

● 水素同位体比は惑星の水進化を理解するために重要な手がかりとなるため、今後エアロゾルを含んだ金星水進化シナリオの発展が期待されます。

概要

金星の水蒸気の振る舞いを調べることは水進化の理解につながり、金星の過去にどのくらい水があったのか調べる手掛かりとなります。

ベルギー王立宇宙航空研究所(BIRA-IASB)のArnaud Mahiuex研究員と東北大学大学院理学研究科の狩生宏喜大学院生、中川広務准教授らを中心とした国際研究チームは、金星探査機Venus Expressのデータを用いて、金星大気中に含まれる水蒸気およびその同位体比が高度70 kmから100 kmにかけて劇的に増加することを示しました。この結果により、金星大気中の水循環の解釈の変更が必要となり、これまで考えられてこなかったエアロゾルの凝結と蒸発を含んだ新たな水循環を提案しました。高度100 km付近の水蒸気は、水素原子の大気散逸(注3)と深く関わっているため、本研究によりエアロゾルの効果を含めた金星水進化シナリオの発展が期待されます。

この成果は総合科学学術誌米国科学アカデミー紀要(PNAS)に2024年8月12日付で掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

金星は地球とほぼ同じ大きさと重さのため「地球の双子星」と呼ばれています。しかし、現在の金星は地球とは全く異なる姿になっており、地表面気圧は地球の約100倍、気温は約460°Cにもなります。また、金星の大気は地球よりも100万倍以上乾燥しており、硫酸の厚い雲に覆われていることから、生命の居住には適さない惑星と考えられています。

惑星大気の水蒸気には同位体と呼ばれる質量の軽い水素を含む水分子(H2O)と質量の重い水素を1個含む重水分子(HDO)が含まれています。一般的に金星と地球は惑星が生まれて間もない頃には同様のHDO/H2O比を共有していたと考えられています。これまでの研究では、この比率が金星の高度70 km以下では地球に比べて120倍高いことが観測されており、HDO/H2O比が時間とともに顕著に増加してきたことを示しています。この重水素の比率の増加の主なメカニズムは、上層大気での太陽紫外線による水分子の破壊(光乖離)から始まります。光乖離は水素(H)および重水素(D)原子の生成をもたらし、これらの原子は軽いためさらに宇宙空間に逃げることができます。そして、質量が半分のHはDよりも容易に逃げることができるため、この効率の差によりHに対するDの比率が徐々に増加し、結果としてHDO/H2O比が時間とともに上昇してきたと考えられています。また、長期間に渡る水分子の破壊と水素原子の散逸により、金星は初期に持っていた水の大部分を失ってしまったと考えられています。したがって、金星の水進化の理解には、H2OとHDOが光乖離し、それぞれの分子がどれくらいの効率で散逸するのかを見積もることが鍵になります。

今回の取り組み

HとDが宇宙空間に逃げる量を把握するためには、太陽紫外線がそれらを分解できる高度、つまり雲の上部である70 km以上での水の同位体異性体の量を測定することが重要です。そのために、2006年から2014年にかけて運用されていた欧州宇宙機関の金星探査機Venus Express搭載のSOIR分光器のデータを分析し、世界で初めてH2OとHDOの分布を高度70 kmから110 kmまで導出しました。

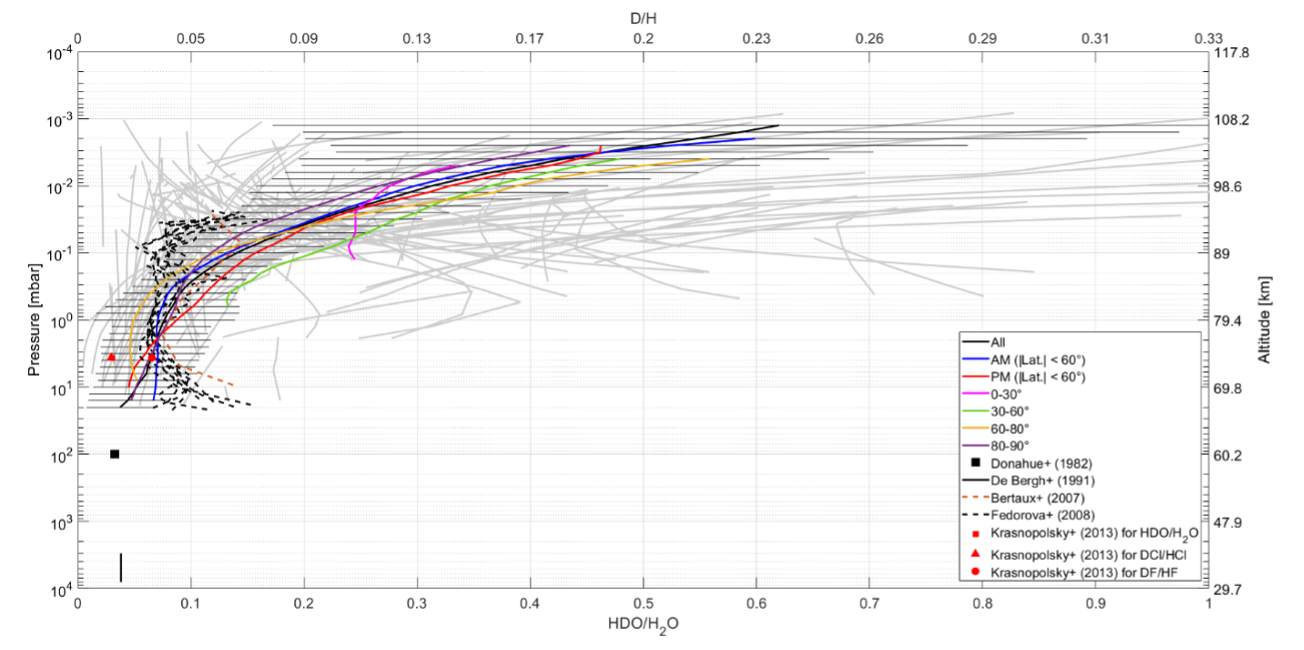

図1. 観測されたHDO/H2O比の高度分布。

本研究により、H2OとHDOの濃度は高度70 kmから110 kmの間で高度とともに増加することが示されました。これらの高度ではHDO/H2O比が顕著に10倍以上増加し、現在の地球の海洋で見られる比率の1500倍以上に達することが初めて明らかにされました(図1)。

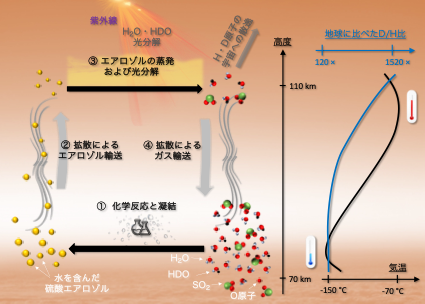

図2. 本研究で提案された金星上層の水循環の概念図。

本研究では、この測定結果を説明するために、大気中の硫酸エアロゾルの凝結・蒸発による同位体分別(注4)を含めた新しいメカニズムを提案しました。まず、硫酸エアロゾルが高度70 km付近の低温領域で凝結により生成され、硫酸は非常に高い吸湿性を持つので水も一緒に凝結します(図2の①)。さらにこの時、同位体分別の影響によってエアロゾルのHDO/H2O比は大気中よりも高くなります。そして、これらのエアロゾルは大気の拡散過程により上層に輸送されます(図2の②)。上層では大気の温度が急激に高くなるので、エアロゾルは蒸発します(図2の③)。この時、エアロゾルから大気に供給される水蒸気は同位体分別の影響を受けてHDO/H2O比が高くなっているので、大気中のHDO/H2O比の増加をもたらします。最終的に、エアロゾルから供給された水蒸気が拡散によって下方に輸送されることで水循環が成立します(図2の④)。

今後の展開

今回の研究は、大気中の水蒸気量およびその同位体の高度変化を理解することが重要であることを示しています。高高度帯でのHDO/H2O比の上昇は、重水素と水素の大気散逸の効率に影響を与え、D/H比の長期的な進化に影響します。また本研究により、従来考慮されてこなかった硫酸エアロゾルの効果がHDO/H2O比を説明するために重要であることが示唆されました。そして、今回提案された水循環は、大気散逸を含んだ将来の気候進化モデルに組み込むことができ、金星が過去に湿潤であったか乾燥していたかを再評価することに繋がります。これにより、金星の過去のハビタビリティに関する理解が深まることが期待されます。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科研費補助金JP22KK0044, JP23KJ0201, 環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)の支援を受け実施されました。

用語説明

注1. 金星探査機Venus Express:欧州宇宙機関(ESA)の金星探査機。2005年11月に打ち上げられ、2006年4月に金星に到着、2014年5月に運用を終了した。

注2. 同位体:同一の原子番号を持つが、中性子の数が異なる元素のこと。水素の代表的な同位体には軽水素(H)と重水(D)がある。

注3. 大気散逸:大気の分子が重力を振り切り、宇宙空間に流出すること。

注4. 同位体分別:相変化や化学反応を通して物質中の同位体比が変化すること。水の凝縮の過程では、液相のHDO/H2O比が高くなることが知られている。

論文情報

タイトル:Unexpected increase of the deuterium to hydrogen ratio in the Venus mesosphere

著者:Arnaud Mahieux*, S. Viscardy, R. V. Yelle, H. Karyu, S. Chamberlain, S. Robert, A. Piccialli, L. Trompet, J. T. Erwin, S. Ubukata, H. Nakagawa, S. Koyama, R. Maggiolo, N. Pereira, G. Cessateur, Y. Willame, and A. C. Vandaele *責任著者

掲載誌:Proceedings of National Academy of Sciences

DOI:10.1073/pnas.2401638121

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻[web]

大学院生 狩生宏喜(かりゅう ひろき)

Email:hiroki.karyu.q4[at]dc.tohoku.ac.jp

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻[web]

准教授 中川広務(なかがわ ひろむ)

Email:hiromu.nakagawa.c1[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科 広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2024年8月20日