お知らせ

- トップ

- お知らせ

衛星エウロパを取り囲むイオンの遠隔観測に初成功

木星紫外線オーロラ画像データを用いたイオン質量密度とイオン温度の検出が可能に

発表のポイント

● ハッブル宇宙望遠鏡(注1)が観測した木星紫外線オーロラ(注2)の画像データを用いて、衛星エウロパに起因するオーロラ発光の出現位置を測定しました。

● 測定結果とシミュレーションを組み合わせることで、エウロパを取り囲むイオンの質量密度と温度を導出しました。

● 本研究によって、これまで探査機を用いた接近観測が必要だったエウロパ周辺のイオンに関する物理量を遠隔測定することが可能になりました。

概要

東北大学大学院理学研究科の佐藤晋之祐 大学院生、土屋史紀 教授、堺正太朗 助教、笠羽康正 教授らの研究グループは、ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された木星紫外線オーロラの画像データを用いて、木星から遠く離れた衛星エウロパの周辺に存在するイオンの質量密度と温度を遠隔観測することに初めて成功しました。さらに、2022年の観測時にはイオン質量密度と温度が上昇していることを発見しました。探査機を用いた接近観測が必要だったエウロパ周辺のイオンに関する物理量を遠隔で測定することが可能になった画期的な研究成果です。

本研究成果は、2024年8月6日に国際学術誌Geophysical Research Lettersで公開されました。

詳細な説明

研究の背景

エウロパは、木星から約70万キロメートル離れた位置を公転している衛星です。太陽からの距離が地球の約5倍離れているため、表面が厚い氷で覆われており非常に冷たい天体です。しかし、木星磁気圏のプラズマシート(注3)から降り注ぐ高温のプラズマ(陽イオンや電子)がエウロパの大気や氷表面に衝突することで外部からエネルギーが供給されています。このエネルギーがエウロパにおいて様々な化学反応を引き起こす源になると考えられています。また、氷表面の下には、生命存在可能環境をもつ内部海が存在すると考えられています。エウロパの環境を理解するためには、エネルギーの供給過程を詳細に調査することが必要です。特に、エウロパにエネルギーを与えるプラズマの密度や温度を計測することが重要です。これまでに複数の探査機がエウロパに接近しプラズマの密度や温度を計測(その場観測)しましたが、観測機会が少ないために密度や温度がどのように変化するのか分かっていませんでした。

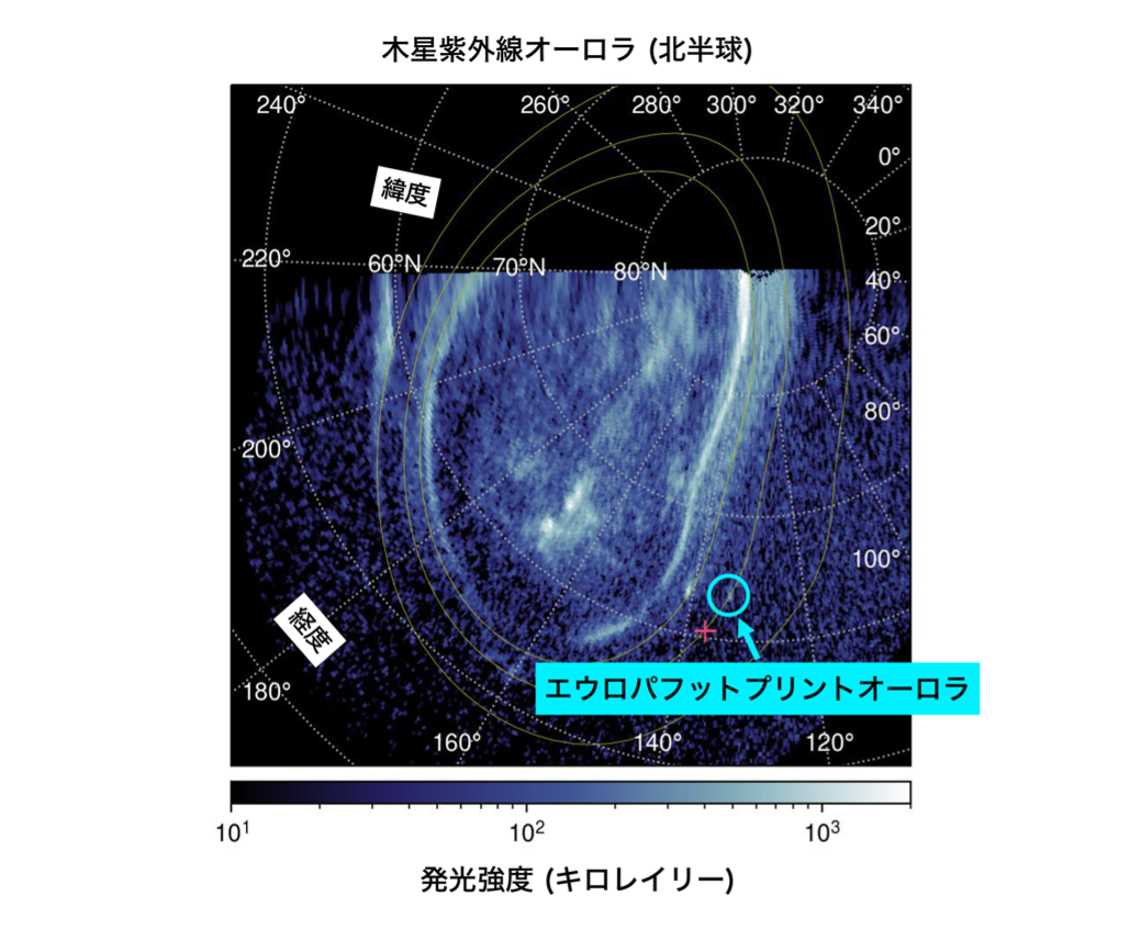

一方、ハッブル宇宙望遠鏡を用いた木星紫外線オーロラの観測は1990年代後半から継続的に行われており、豊富なデータの蓄積があります。木星紫外線オーロラにはエウロパに起因したスポット状のオーロラ発光(=フットプリントオーロラ。図1)が含まれています。これまでに、フットプリントオーロラの出現位置は、木星から遠く離れた衛星周辺のイオン質量密度やイオン温度に依存して変化することが示唆されていました。

研究の成果

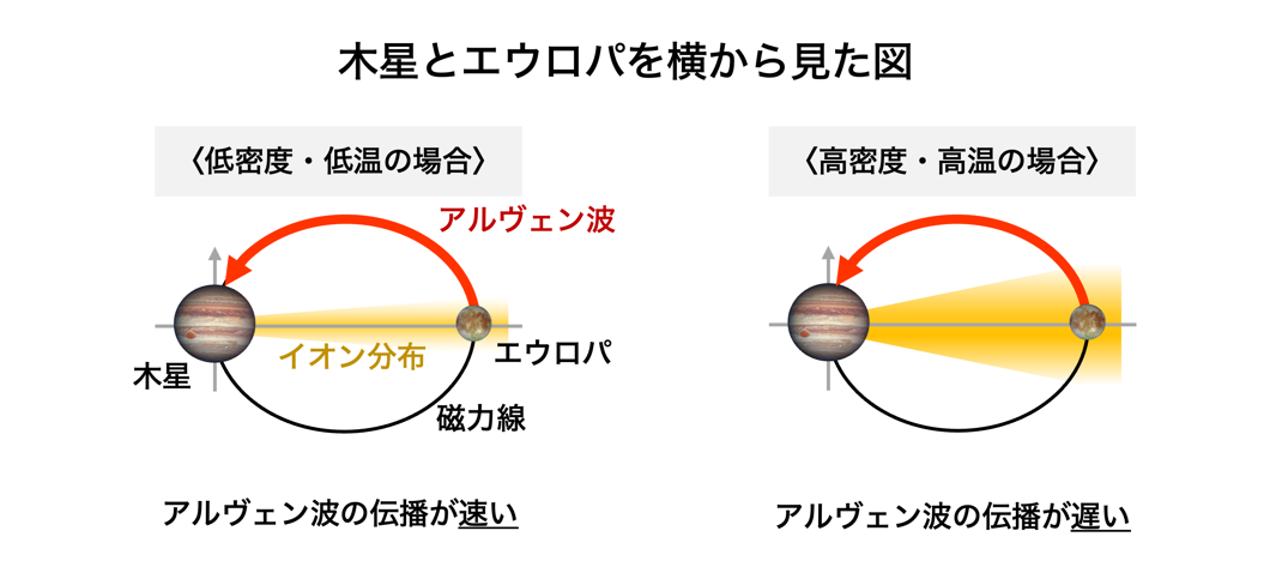

本研究では、2014年と2022年にハッブル宇宙望遠鏡で取得された木星紫外線オーロラの画像データを用いてエウロパフットプリントオーロラの位置を測定しました。エウロパとプラズマの衝突によって生まれたアルヴェン波(注4)と呼ばれるエネルギー塊が磁力線に沿って伝播し、最終的に木星大気に電子を注入することでフットプリントオーロラが発光します。エウロパフットプリントオーロラが出現する位置は、磁力線を伝播するアルヴェン波の伝播時間によって決まります。アルヴェン波の伝播速度は伝播経路上のイオン質量密度が大きいほど(重たいイオンが多く存在するほど)遅くなります。また、イオンの空間的な広がりはイオン温度によって変化するため、アルヴェン波の伝播時間はイオン質量密度と温度の両方に依存します(図2)。

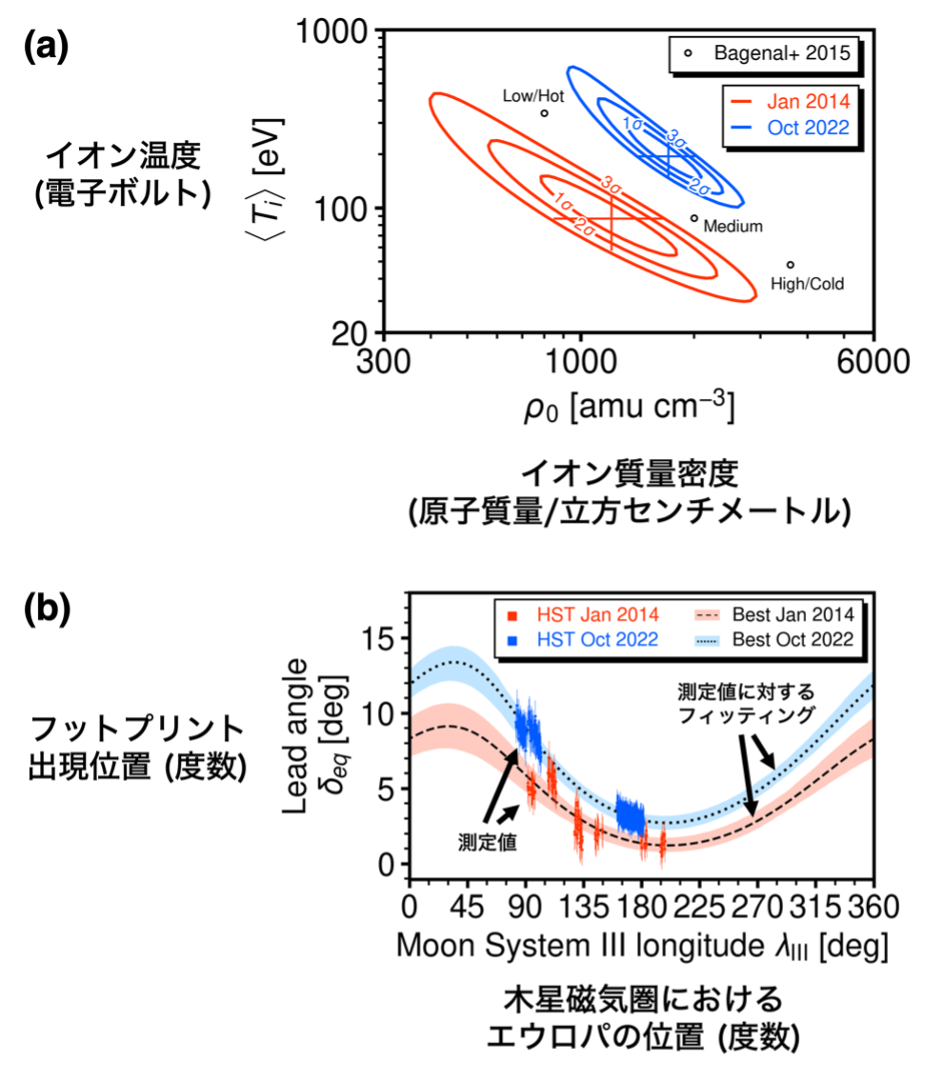

研究チームではアルヴェン波の伝播過程を追跡するシミュレーションを用いて、観測画像上で測定されたエウロパフットプリントオーロラの位置を最もよく再現するイオン質量密度とイオン温度を導出しました。また、その導出精度についても定量的に検証しました。その結果、エウロパ周辺のイオンは2014年の観測時には低密度・低温であった一方で、2022年の観測時には高密度・高温に変化していたことが分かりました(図3)。本研究で測定されたイオン質量密度とイオン温度の変動幅は、過去にガリレオ探査機がエウロパに接近しながら測定した値と比較して矛盾がなく、エウロパから遠く離れたフットプリントオーロラの観測を用いてエウロパ周辺のイオン質量密度とイオン温度の時間変化が検出可能であるということが初めて証明されました。

今後の展開

本研究によって、エウロパ周辺のイオン質量密度とイオン温度を観測するための新しい遠隔観測手法が確立されました。その場観測では難しい中長期に渡る連続観測が、遠隔観測では可能です。今後予定されている木星氷衛星探査JUICE計画(注5)やEuropa Clipper計画(注6)によるその場観測と本研究で確立された遠隔観測を組み合わせることで、エウロパを取り巻くプラズマ環境をより詳細に調査することが可能になり、プラズマがエウロパの環境に与えるエネルギーの供給過程を理解することに役立つとともに、生命存在可能環境の議論が一層進むことが期待されます。

図1. 2022年9月28日(世界時)にハッブル宇宙望遠鏡によって取得された木星北半球における紫外線オーロラ。丸囲みされた部分にエウロパフットプリントオーロラが確認できる。

図2. イオン質量密度とイオン温度の変化と、エウロパから木星へ伝播するアルヴェン波の伝播を表した模式図。低密度・低温の場合はアルヴェン波の伝播が速く、高密度・高温の場合はアルヴェン波の伝播が遅くなる。

図3. (a) 本研究で導出されたイオン質量密度(横軸)とイオン密度(縦軸)。赤色は2014年の値、青色は2022年の値を表す。等高線は導出された値の精度を表し、最も外側の等高線は導出精度99.73%を表す。また、等高線の中心点は観測値を最もよく説明する値(=ベストフィットパラメータ)を示す。(b) 観測時期ごとの測定値とベストフィットの比較。網掛けは導出精度を表す。

謝辞

本研究は東北大学変動地球共生学卓越大学院プログラム(SyDE)と日本学術振興会科研費(JP24KJ0433、JP20KK0074)およびAix‐Marseille Universitéの助成を受けて行われました。

用語説明

注1. ハッブル宇宙望遠鏡:地球を周回しながら宇宙空間の様々な天体や銀河を観測する望遠鏡。紫外線、可視光線、赤外線といった様々な種類の光を用いて観測が可能。

注2. 木星紫外線オーロラ:木星の大気中に存在する水素分子と高温電子が衝突し、紫外線の光を発する現象。

注3. プラズマシート:木星磁気圏のプラズマが集中して存在する領域。木星のまわりを回転しており、その遠心力によって赤道付近に形成される。主に衛星イオの火山噴出物を起源とするイオンによって満たされている。エウロパはプラズマシートの内部に位置している。

注4. アルヴェン波:Alfvén波と綴る。磁力線に沿って伝播する性質を持つ波。エウロパとプラズマが衝突した際に生じたエネルギーを木星に運ぶ役割を持つ。

注5. JUICE計画:欧州宇宙機関(ESA)が主導し、東北大学の研究グループが一部搭載機器の開発を行った国際探査計画。JUpiter ICy moon Explorerの略称。

注6. Europa Clipper計画:アメリカ航空宇宙局(NASA)が主導する将来探査計画。

論文情報

タイトル:Changes in the Plasma Sheet Conditions at Europa's Orbit Retrieved from Lead Angle of the Satellite Auroral Footprints

著者:Shinnosuke Satoh*, Fuminori Tsuchiya, Shotaro Sakai, Yasumasa Kasaba, Jonathan D. Nichols, Tomoki Kimura, Rikuto Yasuda, Vincent Hue

*責任著者:東北大学大学院理学研究科附属惑星プラズマ・大気研究センター 博士後期課程 佐藤晋之祐

掲載誌:Geophysical Research Letters

DOI:10.1029/2024GL110079

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科

附属惑星プラズマ・大気研究センター[web]

博士後期課程 佐藤 晋之祐 (さとう しんのすけ)

TEL: 022-795-3499

Email: shinnosuke.satoh[at]pparc.gp.tohoku.ac.jp

東北大学大学院理学研究科

附属惑星プラズマ・大気研究センター[web]

教授 土屋 史紀 (つちや ふみのり)

TEL: 022-795-6738

Email: tsuchiya.f[at]tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2024年8月29日