お知らせ

- トップ

- お知らせ

ガラスを破壊から守る原子の集団運動を発見

より破壊に強いガラスの創製への貢献に期待

発表のポイント

● ガラス中でおこる新しい原子の集団運動を発見しました。

● 原子の集団運動によりガラスが破壊から守られる仕組みを解明しました。

● 破壊に強いガラスの創製など、広いガラス関連産業分野に波及効果があると期待されます。

概要

ガラスに外力をかけたとき、内部では応力が発生し、この応力にガラスが耐えられなくなると破壊に至ります。一方、原子・分子の運動によりガラス中の応力が緩和することで、ガラスがより破壊に強くなることが知られています。しかしガラス内部では一部の原子が近傍の隙間にジャンプ運動していることが分かっていますが、このジャンプ運動が具体的にどのように応力を緩和しているかは良く分かっておらず、ガラス分野の重要な未解決問題の一つでした。

東北大学大学院理学研究科の齋藤真器名准教授を中心とした研究グループは、同大学大学院理学研究科の若林裕助教授、京都大学複合原子力科学研究所の瀬戸誠教授と同大学大学院理学研究科の荒木武昭准教授、島根大学材料エネルギー学部の尾原幸治教授、物質・材料研究機構の小野寺陽平主任研究員、公益財団法人高輝度光科学研究センターの依田芳卓主幹研究員らと共同で、ガラスのモデル系として知られるイオンガラス中の原子構造と運動を、放射光実験と計算機実験で精密に調べました。その結果、原子のジャンプ運動のほかに、ジャンプ運動によりできたわずかな隙間を埋めるように、周囲の数十個の原子集団がじわじわ移動する、新しいタイプの原子運動を発見しました。さらに、ナノ(10億分の1)秒からマイクロ(100万分の1)秒の間に原子がジャンプ運動と集団運動を繰り返すことでガラスに加えられた力が緩和し、ガラスが破壊から守られることが分かりました。今回の発見は、破壊に強いガラスの創製につながるなど、ガラス関連産業分野に広く波及効果があります。

本研究成果は、2024年12月2日に無機材料工学の分野の専門誌Acta Materialiaに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

結晶固体に外力をかけると、原子の作る規則的な構造が変形して、まるでバネが伸縮により力を保持する様に内部に生じた応力を支えます。これが、結晶固体の弾性の起源です。一方、液体に外力をかけると、力をかけた瞬間は原子・分子がその応力を支えます。しかし、液体中では原子・分子が拡散運動により比較的自由に動き回れるため、内部の応力はすぐに無くなって(緩和して)しまいます。

それではガラス(注1)はどうでしょうか。液体的な拡散運動が無視できるガラスに外力をかけた場合でも、しばしば内部応力の一部の緩和が観測されます。このとき、ガラス中では液体的な拡散以外の方法で、原子・分子が動いて応力を緩和しています。この応力の緩和は、応力集中による破壊からガラスを守るのに役立ちます。ガラスの応力緩和の起源は、0.1ナノメートル(100億分の1m)程度の距離で起こるような原子・分子運動と考えられています。しかし、これまでこの微細な原子・分子運動を十分な精度で観測することはできず、原子・分子の運動がどの様に応力を緩和するのか、よく分かっていませんでした。

今回の取り組み

今回研究グループは、大型放射光施設SPring-8(注2、3)のBL04B2において、原子イオンや球形に近い分子イオンからなる単純なモデルイオンガラス(注4)の原子レベルの構造を調べました。さらに、同施設のBL09XUにおいてガンマ線準弾性散乱の時間領域計測(注5)を行い、原子・分子運動を詳細に調べました。

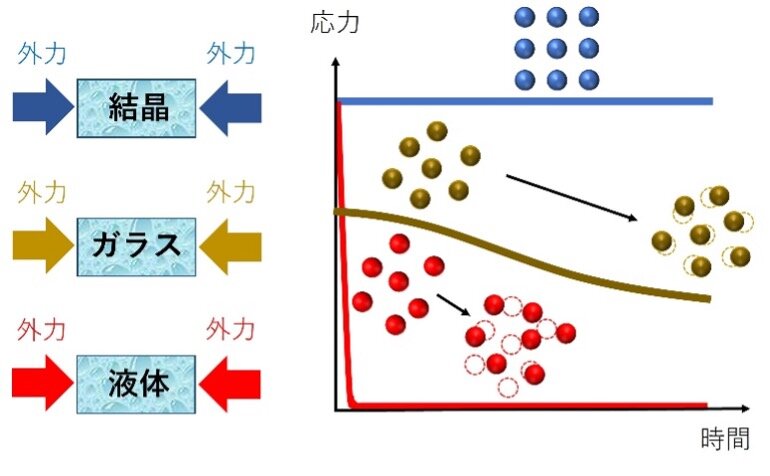

その結果、ナノ秒からマイクロ秒で起こる、変位がわずか0.1~0.2ナノメートルの原子運動の観測に成功しました。この原子運動が起こる時間は、応力の緩和する時間とよく一致し、さらに大多数の原子が運動していることも分かりました。すなわち、ガラス中では、大多数の原子が0.1ナノメートル程度動くことができ、応力を支える原子構造を部分的に壊すことで、ガラス中の応力の一部を緩和できることを発見したのです(図1)。

図1:ガラスの内部の応力の時間変化と、原子構造の部分的な変化の概念図

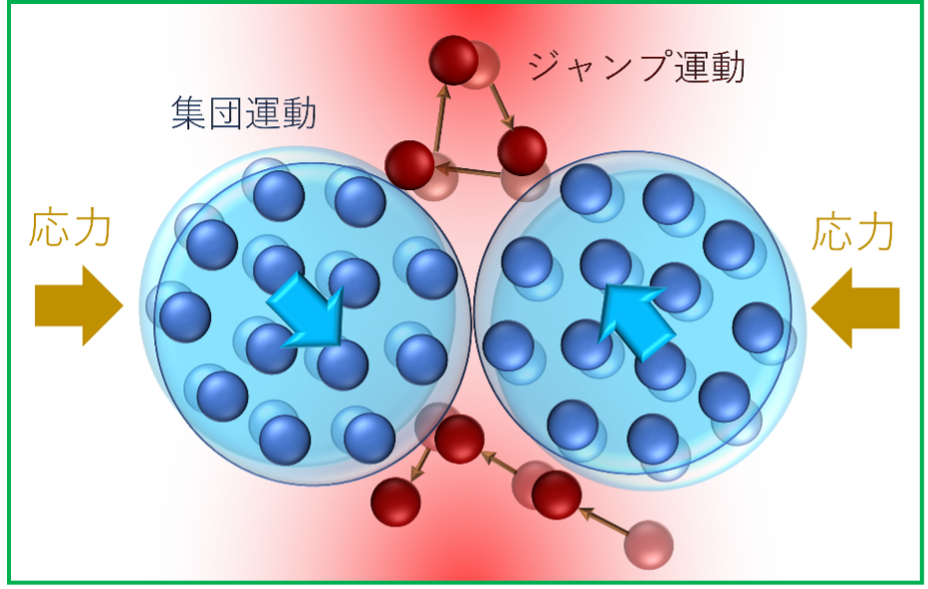

この原子運動の描像をさらに解明するため、分子動力学計算(注6)を行いました。ガラス中では、一部の原子がジャンプ運動することが知られていましたが、本研究で行った計算によって、ジャンプで生じたわずかな隙間を埋めるように起こる、周囲の原子の集団運動も生じていることがわかりました。計算で得られた原子集団の移動距離は、まさに実験で観測された原子の移動距離である、0.1ナノメートル程度でした。さらに計算と実験結果を比較したところ、計算は現実の物質の挙動をよく再現していることが確認できました。この計算結果をもとに原子にかかる力の時間変化を解析したところ、図2に示すように、原子のジャンプ運動と、平均で数十個の原子集団の運動が繰り返し起こることで、応力の部分的な緩和が起こることを解明しました。

図2:応力を緩和する原子のジャンプ運動とその周囲での集団運動の概念図

このように、研究グループは、ガラスにおける新しい原子の集団運動を発見し、それがジャンプ運動とともにガラス中の応力を緩和することで、ガラスを破壊から守っていることを見出しました。

今後の展開

今後さらに様々なガラス物質に対して、どのようなガラスでも同様の機構で原子・分子が運動し、内部に生じた応力を逃がしているかどうかを解明したいと考えています。これによって、ナノからマイクロ秒で起こるガラス中の原子・分子の運動が、どのような応力緩和を起こすかの普遍的な描像が明らかになると考えています。本研究の結果は、瞬間的な力をかけたときに壊れにくいガラス、すなわち耐衝撃性が高いガラスを作る指針を与えるものであり、産業応用上も大変重要な成果と言えます。

謝辞

本研究は科学技術振興機構(JST)CREST JPMJCR2095 および日本学術振興会(JSPS)科研費Grant Numbers JP21K03486 および JP24K00592によってサポートされています。

用語説明

注1. ガラス:結晶化を回避しながら液体を冷却していくと、粘度が増大して、やがて事実上流動性がないとみなせる固体となる。ガラスはこのような固体状態であり、原子・分子のつくる構造に長距離の規則性がないのが特徴となっている。

注2. 大型放射光施設SPring-8:理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来しています。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

注3. 放射光:電子を光速近くまで加速して曲げることで発生する、明るく、指向性が高い(進行方向がそろった)X線。

注4. モデルイオンガラス:原子イオンCa2+とK+、および単純な形状の分子イオン NO3-からなるガラスのモデル物質Ca0.4K0.6(NO3)1.4であり、ガラス材料一般に共通した性質を調べるために広く研究されている。

注5. ガンマ線準弾性散乱の時間領域計測法:原子核のある種の励起現象を用いて、X線領域のある特定の波長の光を超精密に切り出し、原子の運動を精密に測定するために作られた計測法。モデルガラス中で応力が緩和するナノ秒からマイクロ秒近辺で、原子位置の変化の時定数を時間領域上で測定できる。

注6. 分子動力学計算:物質の挙動を調べるために、系を構成する原子や分子の運動方程式を数値的に解くことで、それらの動きの時間発展を求める計算手法。物理学、化学、生物学、材料科学など、幅広い分野で物質のミクロな挙動を理解するために利用されている。

論文情報

タイトル:Discovery of collective nonjumping motions leading to Johari-Goldstein process of stress relaxation in model ionic glass

著者:Makina Saito*, Takeaki Araki, Yohei Onodera, Koji Ohara, Makoto Seto, Yoshitaka Yoda, Yusuke Wakabayashi

*責任著者:東北大学大学院理学研究科 物理学専攻 准教授 齋藤真器名

雑誌名:Acta Materialia

DOI:10.1016/j.actamat.2024.120536

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科物理学専攻[web]

准教授 齋藤 真器名(さいとう まきな)

Email:makina.saito.d6[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

電話: 022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2024年12月 2日