お知らせ

- トップ

- お知らせ

植物の栄養繁殖を調節するホルモン作用を発見

植物が生殖を介さず旺盛に繁殖するしくみの起源解明につながる成果

発表のポイント

● コケ植物であるゼニゴケは、植物ホルモンであるサイトカイニンの生合成を調節することにより、環境条件に合わせて栄養繁殖の程度を適切に調節していることを発見しました。

● 環境からの情報は、まず、未同定の植物ホルモン「KL」の働きを調節し、KLからの信号がサイトカイニンを介して栄養繁殖遺伝子を誘導するというホルモン作用の流れを解明しました。

● コケ類は陸上で最初に分岐した植物グループであり、今回の発見は栄養繁殖を調節する仕組みの起源や進化の解明につながる画期的な成果です。

概要

植物は、種子によって殖えるだけでなく、葉や根など体の一部からクローン個体を作る栄養繁殖によっても旺盛に増殖します。栄養繁殖をいつどのくらい行うかは環境に合わせて巧みに調節されていますが、その調節の仕組みはほとんど未解明でした。

東北大学大学院生命科学研究科の小松愛乃助教、経塚淳子教授らの研究グループは、2023年に植物ホルモンKL(実体は未同定)がコケ植物ゼニゴケの栄養繁殖を量的に調節することを報告しました。今回、その研究を発展させ、KLからの信号は別の植物ホルモンであるサイトカイニンの合成量を調節しており、その結果として栄養繁殖が調節されることを見出しました。本研究は、環境に合わせて栄養繁殖を調節するホルモン作用の流れを明らかにした画期的な成果です。

研究成果は、2025年2月1日 (日本時間) にNature Communications誌 (電子版) に掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

いつどれだけ繁殖するかは、生物にとっての普遍的な命題です。植物は、種子による繁殖だけでなく、葉や根など体の一部からクローン個体を作る栄養繁殖によっても旺盛に増殖し、成育範囲を迅速に拡大します。球根植物の繁殖、ジャガイモの茎塊やタケなどの地下茎による繁殖、挿し木による繁殖、多肉植物カランコエ葉の周囲に形成される芽など、私たちの周りではさまざまな植物の栄養繁殖が見られます。これら植物の栄養繁殖も環境に合わせて巧みに調節されているはずであり、その仕組みの解明は植物の旺盛な繁殖力の基盤を理解するうえで欠かせない重要課題です。

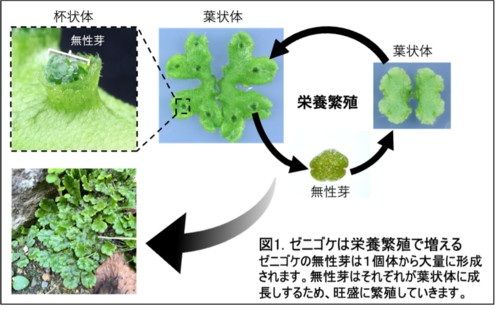

植物が陸上に進出して最初に登場したのがコケ植物です。多くのコケ植物は胞子を介した生殖だけでなく、栄養繁殖でも旺盛に繁殖します。コケ植物の栄養繁殖は古くから研究されており、どれだけ増えるかは、栄養、光、湿度などの環境変化に応じて適切に調節されていることが知られています。コケのモデル植物として分子遺伝学研究に用いられているゼニゴケ(Marchantia polymorpha)は、杯状体とよばれるカップ状の器官に多数のクローン個体(無性芽)を形成します。それぞれの無性芽は新たな個体へと成長し、再び杯状体をつくるというサイクルが繰り返されるので、ゼニゴケは栄養繁殖で驚くほど旺盛に繁殖します (図1)。

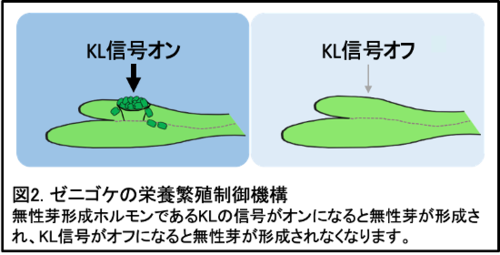

東北大学大学院生命科学研究科の小松愛乃助教と経塚淳子教授らの研究グループは、ゼニゴケの栄養繁殖を分子遺伝学的に解析し、KAI2-ligand (KL)(注1)と呼ばれる未知物質による信号が、どれくらいの無性芽数が形成されるかを決定することを2023年に報告しました (Komatsu et al., 2023、図2)。しかし、KLからの信号がどのように無性芽数を調節するかの解明は次の課題として残されていました。

今回の取り組み

研究グループは、KL信号伝達によって引き起こされる現象を明らかにするために網羅的な遺伝子発現解析を行い、KL信号に応じて発現変動する遺伝子群を同定しました。その結果、発現変動遺伝子群には植物ホルモンであるサイトカイニン(注2)合成酵素遺伝子LONELY GUY (LOG)、MpLOGが含まれていました。改めて、MpLOG遺伝子の発現を解析し、KLミミック(KLの作用を模倣する物質)を処理すると発現上昇すること、KL信号が伝達されない変異体では発現が減少することを確認しました。ゼニゴケではLOGの機能解析は行われていなかったため、MpLOG遺伝子の機能欠損変異体を作成したところ、Mplog機能欠損変異体では植物体内のサイトカイニン量が減少しました。したがって、ゼニゴケではMpLOGがサイトカイニンを合成する酵素として働いていることが確認されました。これらの結果から、KL信号が伝達されるとMpLOG遺伝子の発現が上昇し、その結果、サイトカイニン合成量が増加すると考えられます。

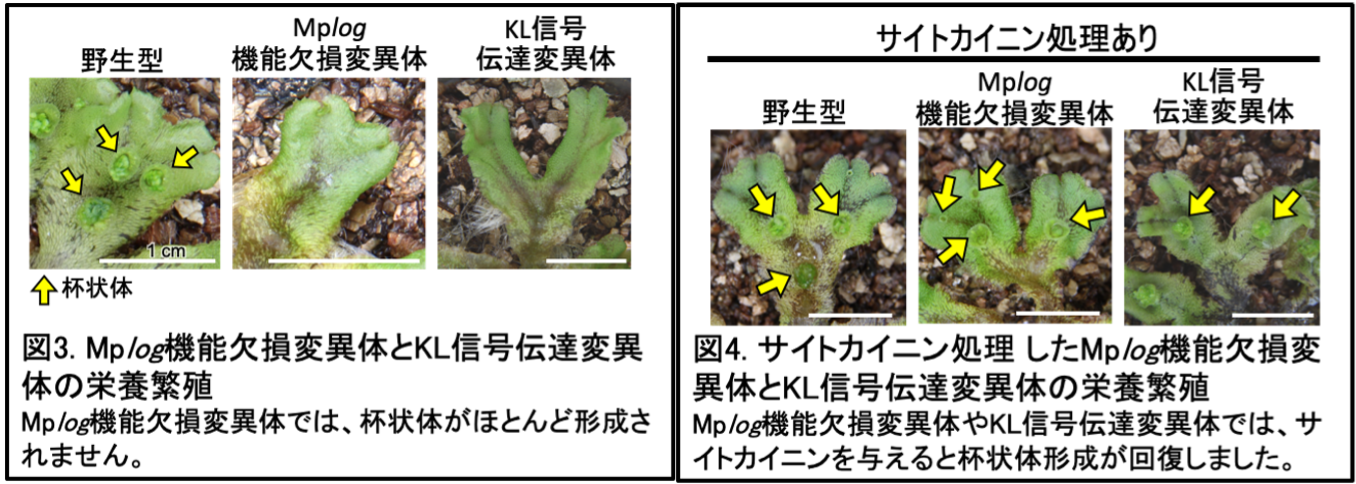

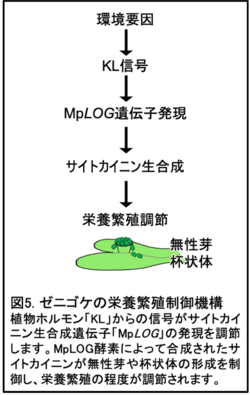

Mplog機能欠損変異体では、杯状体の形成が抑制され、さらに、それぞれの杯状体に形成される無性芽の数も減少しました。これは、サイトカイニンがゼニゴケの栄養繁殖を促進することを示します (図3)。また、この表現型は、KL信号が伝達されない変異体と同様です。そこで、KL信号伝達はMpLOG遺伝子の発現制御によりサイトカイニン含量を調節して栄養繁殖の程度を調節しているという仮説を立てました。この仮説を検証するために、KL信号が伝達されない変異体にサイトカイニンを与えたところ、野生型個体と同様に杯状体が形成され、無性芽が形成されました (図4)。したがって、KL信号伝達はサイトカイニンを介して栄養繁殖を制御していると結論されました。

杯状体の内部には、無性芽になる細胞(無性芽始原細胞)の他に床細胞や粘液細胞とよばれる複数種の細胞が存在しています。MpLOG遺伝子は杯状体内部の複数種の細胞で発現していました。KL信号が伝達されない変異体では、無性芽始原細胞におけるMpLOG遺伝子の発現が消失しましたが、他の細胞種での発現は影響されませんでした。したがって、KL信号が無性芽になる細胞で局所的にMpLOG遺伝子を発現させていることがわかりました。また、KL信号伝達を必要としないMpLOG遺伝子の発現も観察されたことから、サイトカイニン合成を制御するKL信号以外の経路が存在すると考えられます。

杯状体の内部には、無性芽になる細胞(無性芽始原細胞)の他に床細胞や粘液細胞とよばれる複数種の細胞が存在しています。MpLOG遺伝子は杯状体内部の複数種の細胞で発現していました。KL信号が伝達されない変異体では、無性芽始原細胞におけるMpLOG遺伝子の発現が消失しましたが、他の細胞種での発現は影響されませんでした。したがって、KL信号が無性芽になる細胞で局所的にMpLOG遺伝子を発現させていることがわかりました。また、KL信号伝達を必要としないMpLOG遺伝子の発現も観察されたことから、サイトカイニン合成を制御するKL信号以外の経路が存在すると考えられます。

以上の結果から、ゼニゴケの栄養繁殖では、KL信号伝達が特定の細胞においてMpLOG遺伝子の発現を調節し、その結果として起こるサイトカイニン量の変動が栄養繁殖の程度を制御することが示されました。本発見は、栄養繁殖における未知のホルモンKLとサイトカイニンの協調的な働きを世界に先駆けて明らかにしたものです (図5)。

今後の展開

今後は、光、温度、栄養などのうち、どのような環境要因がKL信号伝達を介して栄養繁殖を制御しているのかを明らかにすることが最重要課題です。環境に応じた栄養繁殖制御機構、すなわち、植物は環境に応じてどれくらい増殖するかをどのように判断しているのかは、植物を理解するための本質的な問題のひとつですが、分子レベルではよくわかっていません。環境によるKL信号の調節を理解するためにはKLの同定が不可欠ですが、これに向けては、現在、世界の複数のグループがしのぎを削っています。KLが同定されれば、KL信号が特定の細胞のみで作用するしくみの理解にもつながります。また、植物体が栄養繁殖の状態(杯状体や無性芽形成の状況)をどのように把握し、栄養繁殖の程度を調節するのかも興味深い問題です。

栄養繁殖は、親と同一のすぐれた遺伝子情報をもつクローン個体を大量増殖できるという点で作物栽培においても重要です。栄養繁殖を調節する仕組みの理解は環境変動に対して強靭な作物の作出や栽培方法の開発に直結する知見を提供するものと期待されます。

謝辞

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 (JSPP KAKENHI Grant Number JP23H05409, JP20H05684, JP17H06475, JP21K15116) およびキヤノン財団による助成を受けて行われました。また、本論文は『東北大学2024年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業』によりOpen Accessとなっています。

用語説明

注1. KL:植物が燃えた煙に含まれる物質であるカリキン受容体(KAI2)に受容されると想定されている物質。化合物としては未同定であるが、植物ホルモンと考えられている。KLを受容し信号を伝達する経路は陸上植物の共通祖先で確立された。

注2. サイトカイニン:植物の成長促進ホルモン。植物のシュートや腋芽の成長促進、葉の老化抑制、花芽の形態形成、根の成長抑制などを担う。

論文情報

タイトル:KAI2-dependent signaling controls vegetative reproduction in Marchantia polymorpha through activation of LOG-mediated cytokinin synthesis

著者: Aino Komatsu, Mizuki Fujibayashi, Kazato Kumagai, Hidemasa Suzuki, Yuki Hata, Yumiko Takebayashi, Mikiko Kojima, Hitoshi Sakakibara and Junko Kyozuka*

*責任著者:東北大学大学院生命科学研究科 教授 経塚 淳子

掲載誌:Nature Communications

DOI:10.1038/s41467-024-55728-3

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院生命科学研究科 兼担 理学部生物学科[web]

教授 経塚 淳子

TEL:022-217-6226

Email: junko.kyozuka.e4[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院生命科学研究科広報室

高橋 さやか(たかはし さやか)

TEL:022-217-6193

Email:lifsci-pr[at]grp.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年2月 5日